Полная версия

Миграции индоевропейцев. Албанцы, армяне, греки

Народная музыка албанцев отличается большим разнообразием местных музыкальных стилей, начиная от простых мелодий пентатонного склада (на основе пятиступенной гаммы) и кончая развитыми, богато орнаментированными мелодиями с использованием характерного интервала увеличенной секунды. Очень часто албанские песни исполняются на три голоса, причём нижний голос (бас) тянет выдержанный тонический звук. Исполняются песни обычно в сопровождении струнных (щипковых и смычковых) инструментов, включая скрипку. Среди пьес инструментальной албанской музыки можно отметить пастушеские наигрыши.

Краткая грамматика албанского языка

Албанский язык (gjuha shqipe) принято относить к особой группе языков индоевропейской системы, вследствие того, что он имеет ряд черт, сильно отличающих его от других индоевропейских языков. С 1908 года у всех албанцев – общий национальный алфавит (на латинской основе). Академик Н. Я. Марр, посвятивший происхождению албанскому языку специальное исследование, доказывал путём сравнения албанский язык с современными яфетическими языками Кавказа, что албанский язык содержит яфетические элементы, которые в нём значительнее, нежели в других языках индоевропейской системы. Исследования акад. Н. Я. Марра были продолжены акад. Н. С. Державиным. Яфетические языки – термин, введенный Н. Я. Марром первоначально для обозначение родства языков Закавказья (грузинского, мегрельского, сванского, чанского) с семитическими и хамитическими, затем распространенный Марром (яфетическая теория) на все древние мертвые языки Средиземноморского бассейна и Передней Азии и на сохранившиеся до наших дней живые, это иберийско-кавказские языки, баскский язык (в Пиренеях) и вершикский язык (на Памире). И, наконец, термин был использован Марром для обозначения особой яфетической стадии (согласно его теории о единстве глоттогонического процесса), которую уже прошли или на которой находятся (или должны пройти) в своем развитии все языки мира. Термин «яфетические» введен по аналогии с семитическими и хамитическими языками по имени Яфета (Иафета), одного из трех сыновей библейского Ноя. После дискуссии по вопросам языкознания в июне 1950 года в Советском Союзе термин «яфетические языки» был прочно забыт, как и «новое учение» о языке. «Новое учение» о языке – лингвистическая теория академика Н. Я. Марра и его последователей. Первоначально основой «Научного учения» о языке явились «яфетические штудии» Марра, где он пытался установить генетические связи языков Кавказа с языками Передней Азии и Средиземноморья. В результате этих исследований появилась теория языка древних яфетидов, некогда, по его мнению, населявших огромные пространства Европы и Передней Азии. В работе Марра «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в создании средиземноморской культуры» (1920 г.) уже имеются в зачаточном состоянии основы будущей теории стадии, идеи о диффузном характере первобытного мышления и основы элементного анализа. Опираясь на теорию «экономического материализма», Марр в 1923 году провозгласил тезис о стадиальном развитии языков посредством «взрывов» из предшествующей структуры и зависимости всех без исключения изменений в них от социально-экономических условий. Теория единства глоттогонического процесса и стадиального развития языков становится основой учения Марра. С 1923 по 1934 гг. были созданы основные теоретические положения «нового учения» о языке, которое было главенствующим в советском языкознании вплоть до 1950 года, когда оно подверглось критике самого Сталина в труде «Марксизм и вопросы языкознания» (1950 г.). В учении Марра можно различить три составные части: 1) Концепция немецкого ученого В. Вундта о теории происхождения и сущности языка: ручная или кинетическую речь объявляется особой стадией развития языка, предшествующей звуковой речи; вместе с тем, по Марру, все многообразие человеческих языков восходит к первоначальным четырем звуковым элементам; речь возникла в процессе труда и магических действий, которым сопровождался каждый трудовой процесс в первобытном обществе, здесь прослеживается влияние теорий А. Н. Веселовского о «первобытном синкретизме»; однако у Марра язык, рассматриваемый как надстройка над базисом, объявляется по своей природе классовым. 2) Признание стадиального развития всех языков мира и зависимости стадий их развития от смен форм производства, обусловливающих единство глоттогонического процесса; при этом развитие языков от одной стадии к другой рассматривается как развитие, совершающееся путем резких переходов из одного состояния в другое, имеющих характер взрывов и коренной ломки прежнего состояния. Скрещивание объявляется основным процессом возникновения и развития языков. Закон функциональной семантики и поляризация значений рассматриваются как основные законы развития словарного состава языка. 3) Применение четырехэлементного анализа, выражающееся в стремлении отыскать в составе слов различных языков мира первоначальные четыре звуковых элемента или их более поздние разновидности, Четырехэлементный анализ в соединении с семантической теорией Марра, исходящий из возможного перенесения названий различных тотемов на все предметы и явления окружающего мира. На формирование взглядов Марра сильное влияние последовательно оказывали идеи английского ученого Г. Спенсера, русского ученого А. Н. Веселовского, французского ученого Леви-Брюля, немецких ученых Л. Пуаре, Э. Кассирера, а также русских ученых А. А. Богданова и М. Н. Покровского.

Из фонетических особенностей албанского языка характерны межзубные спиранты – звонкий dh и глухой th, наличие гласного «ё», аналогичного болгарскому «ъ» и др. В структуре албанского языка. много общего с языками болгарским и румынским. Так, во всех этих языках наблюдается аналитический тип склонения, двойная передача приглагольного дополнения, постпозитивные членные формы, развитые формы конъюнктива, имеется большое количество заимствованных слов (латинских, греческих, славянских и др.).

Албанский язык делится на два больших диалекта: северный и южный. Северный – гегский – граничит главным образом со славянскими языками. Южный – тоскский – граничит также и с новогреческим языком. В районе соприкосновения двух албанских диалектов сформировался переходный диалект (эльбасанский). Между гегским и тоскским диалектами наблюдаются значительные фонетические, грамматические и лексические различия. Так, в области вокализма эти различия выражаются в том, что в северном диалекте все гласные могут быть носовыми, в тоскском диалекте этого нет.

В условиях турецкого рабства письменность на албанском языке не могла получить значительного развития. Лишь в конце 19 в. начинает оформляться албанский литературный язык. В албанском языке по-прежнему сильны диалектные различия. Существенные расхождения двух диалектных форм литературного языка проявляются также в морфологии глагола.

Памятники албанского языка сохранились только с 15 в., однако формирование языка и культуры восходит к глубокой древности. Албанцы происходят от протоиллиро-фракийских племён (пеласгов), населявших с древнейшего времени Балканский полуостров. Иллирийцы – с албанского языка (свободные «люди» – i lirë), общее название обширной группы родственных индоевропейских народов, населявших в древности северо-запад Балканского полуострова и частично юго-восток Апеннинского полуострова.

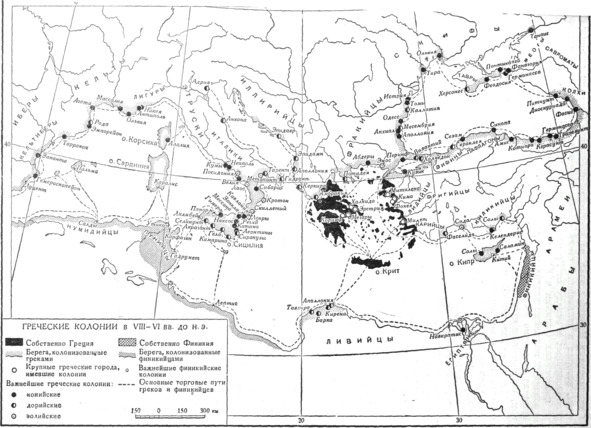

Можно утверждать, что истоки албанского этноса относятся к территории Ilirisë и Эпира в западной части Балканского полуострова. Их мифическим прародителем считался Иллирий. Иллирий (Иллирик, др.-греч. Ἰλλύριος) – персонаж древнегреческой мифологии. Сын Кадма и Гармонии. Филистимляне – одно из племен «народов моря», более раннее название – пеласги, древнейшее население Греции, жившее там еще до прихода ахейцев, с греческого («аисты» πελαργοί), Троянская 10-летняя война, согласно «Илиаде» и «Одиссеи», проходила между коалицией ахейских царей во главе с Агамемноном – царем Микен против Трои проходила около 1260 г. до н.э., современные археологические раскопки показывают, что это время соответствует слою Троя-VII (1300—1200 гг. до н.э.), все эти процессы шли в рамках «ностратической теории переселений». Датский лингвист X. Педерсен выдвинул гипотезу о генетической связи языков нескольких крупнейших семей, которые считались неродственными. Он назвал эти языки «ностратическими» (от лат. noster – наш). Исследования советского лингвиста В. М. Иллич-Свитыча показали научную обоснованность объединения индоевропейских, семито-хамитских, уральских, алтайских и некоторых языков в большую ностратическую макросемью языков. Эта макросемья сложилась в верхнем палеолите на территории Юго-Западной Азии и примыкающих к ней областей. При отступлении последнего вюрмского оледенения и климатического потепления в мезолите ностратические племена расселялись по обширной территории Азии и Европы; они оттеснили, а частично ассимилировали племена, которые обитали там ранее. В этом историческом процессе ностратические племена образовали ряд обособленных ареалов, где началось формирование особых языковых семей. Самая крупная из них индоевропейская языковая общность начала формироваться на территории Южного Урала, а далее в «Большой степи» – от Алтая до Причерноморья), поселившееся в XIII в. до н. э. в Ханаане. Палестина получила свое название от имени этого народа. Сохранились записи XIII – XII вв. до н. э. о том, как египетские фараоны отражали вторжение «народов моря»: Рамсес III в двух упорных сражениях на суше и на море одержал трудную победу над ними и тем спас египетскую цивилизацию. В Египет и Палестину «народы моря» пришли с берегов Греции, о. Крит и западного побережья современной Турции (о происхождении этих народов свидетельствует керамика филистимлян, относящаяся к микенскому типу; Микены – город Древней Греции, «народы моря» – народы ностратической макросмеьи языков, в том числе и индоевропейской, это племена ликийцев, ахеян, тирренцев, сицилийцев, сардинян, то есть народов гомеровского эпоса). В Палестине филистимляне владели пятью городами – Газа, Азот (или Ашдот), Екрон (Аккарон), Геф (Гат), Аскалон (Ашкелон). Первоначально они одержали верх над израильтянами и правили ими около двух веков, пока царю Давиду не удалось покончить с нападениями филистимлян.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.