Полная версия

Злободневная классика. Рассказы о русских писателях

И когда мать объявила, что хочет его женить, он задал единственный вопрос: можно ли с этой женой жить по правде? Оказалось, можно: мать и выбирала девушку честную, и с характером. Не беда, что это – бедная сиротка.

Став попом (именно так Аввакум свою должность и называет), слушая исповеди своих шестисот прихожан, иные из которых отягчены грехом блудным, сам, «врач треокаянный», воспалялся, но спасала молитва. Нелюбострастный, нестяжательный, независтливый поп очень не нравился начальству, но сдержанная неприязнь перешла в открытую вражду после того, как начальник Ефимий «силой взял себе вдовью дочь». На требование Аввакума вернуть девицу домой начальник приказал своим людям избить мятежного попа. Перестарались – избили до потери сознания. Ефимий, увидя это, испугался – и вернул девочку матери. Не простил своего поражения – решил сжить Аввакума со свету. Дом у него отнял, стрелял в него – а пищаль волей божьей дважды дала осечку. Тогда, потеряв голову от бешенства, начальник вцепился зубами в руку Аввакума, «огрыз, яко пёс». Но на все его, мягко говоря, слова, Аввакум отвечал только: «Благодать в твоих устах да будет». Нравы духовенства – залюбуешься!

Кончилась история неожиданно: заболел начальник, покаяться решил. Аввакум не стал ему высказывать всего, что хотелось – вылечил. С божьей помощью, конечно.

И это только начало повести. Таких начальников – в каждом остроге, в каждом городишке. Если есть возможность безнаказанно издеваться – исполнители найдутся всегда. Запереть без еды – это в порядке вещей. Действительность и видения, случалось, сливались до полной неразличимости – вот как это могло быть, чтобы к голодному узнику явился ангел с хлебом и миской щей?! Дверь оставалась закрытой – но это не диво, для ангела замки – не преграда. Диво то, что щи были настоящие – и очень вкусные.

Всегда найдутся добрые люди, которые помогут. Все ведь знали, за что именно сослан мятежный протопоп, и сочувствовали многие.

И ничто не могло заставить Аввакума отступиться от борьбы за «старую веру» – писал и писал обличения и воззвания. До последнего дня.

А семья? Протопопица Анастасия Марковна поддерживала мужа даже там, где он готов был отступиться: «Я тебя благословляю – обличай блудню еретическую! А о нас не тужи.» «О нас» – это ведь и о детях, разделивших с родителями и ссылку, и земляную тюрьму. Двоих похоронили. Но только раз и пала духом жена – когда пришлось идти пешком из одного острога в другой. Зимой, по льду. Упала – да и говорит: «Долго ли ещё муки сей будет?!» И ответил Аввакум: «До самой до смерти, Марковна». Протопопица взяла себя в руки – встала: «Добро, побредём ещё»…

Но никакие беды не помешали Аввакуму увидеть мощную, богатырскую красоту Сибири. Увидеть – и восхититься. И с похвалой отозваться о хороших людях, которые помогали, чем могли. И даже с любовью рассказать о чудесной курочке, которая вместе с ними кашу клевала, и так выручала его детей – по два яичка на день давала!

Захочется ли теперь, через несколько столетий вникать, в чём протопоп был прав, в чём – нет? Но не устаёшь восхищаться мощью и великодушием, силой и нежностью, русского характера.

А встречи с царём были – но разговора не получилось. Похоже, царю «другая правда» просто не была интересна.

А вот историю Афанасия Никитина ещё сравнительно недавно знали все: отношения с Индией были дружескими, и о русском купце, побывавшем в Индии, сняли чудесный советско-индийский фильм «Хождение за три моря». Именно так Никитин назвал свой путевой дневник. И цитировали этот дневник в учебниках истории, как у нас, так и в Индии.

Дело было в 1469 году. Тверской купец, энергичный и любознательный, побывал в Польше, Литве, Царьграде – но богатства не нажил. Зато узнал у торговых людей, откуда берутся пряности, шелка, самоцветы, алмазы… Появилась мечта – попасть на родину этих чудес – в Индию. Но как, не имея своего каравана, преодолеть степь, пустыню, два моря? Часть пути – по Волге до Каспия – удалось проделать с посольством. Но в Дербенте – ограбили! Дальше – хоть пешком… Целую зиму Афанасий проработал на добыче нефти в «Бакы» – добывали из лунок вёдрами. С весной, с попутным караваном – в Ормуз.

Эта часть пути оказалась страшной – пустыня. «Солнце вельми варно, парище лихо, люди мёрли с безводицы, а нет воды, только глазам видится обманно». Никто из русских ещё не видал миражей… И вот – Индия! Сказка оказалась вблизи ещё удивительнее, чем представлялась, да только жизнь здесь совсем не сказочная.

Прежде всего, Афанасий отмечает, что перец, и краски, и каменья – всё здесь дёшево, но дорого перевозить по морю, к тому же очень часто грабят разбойники, поэтому за морем всё продают басурманам дорого. А путей на Русь здешние купцы ещё не знают. Есть здесь остров-гора, называется Цейлон – он весь из агатов, бирюзы да алмазов, и алмазы здесь можно купить от пяти до десяти рублей за штуку, а продают и за теньге, и за фунты. Кони в Индии не родятся, а только буйволы – на них и ездят, и возят. А вельможи – на слонах. Эти гиганты, у которых «на рыле хвост», везут на спине целый домик с десятком людей! Это был выезд местного раджи.

В Индии наш соотечественник прожил три года, и повсюду, куда бы ни забрасывала его судьба, записывал всё, что казалось ему примечательным, необыкновенным. Потрясло то, что люди здесь не едят ни мяса, ни рыбы, хотя коровы и свиньи у них есть. Практически не носят одежды. У них нет кладбищ – покойников здесь сжигают, а пепел – в реку. Родят всякий год, детей много. Молятся здесь удивительным богам – иной с головой обезьяны, иной с носом слона, а если люди – так с десятью головами да с дюжиной рук… Индусы не таились от чужеземца, видно, Афанасий умел расположить к себе людей, если уж они показали ему даже свои богослужения в подземных скальных храмах. С не похожей ни на что архитектурой, со скульптурой, покрывающей стены сплошным рельефом.

Но как русского удивляло, что все здесь черны – и мужи, и жёны – так и местные жители просто не могли опомниться от удивления, впервые увидев белого человека. Ходили за ним толпой – разглядывали…

Это потом историки выяснят, что Афанасий Никитин оказался одним из первых, если не самым первым европейцем в Индии – за тридцать лет до итальянца Васко да Гамы!

Многоликой оказалась Индия – разглядел Афанасий, что здесь – разные племена, с разными обычаями. Но контраст дворцов и хижин поражал везде. И родимую рожь растить оказалось куда легче, чем здешний рис – по колено в воде под беспощадным солнцем – да целый день внаклонку! Народ выживает, как может, а не может – так и не выживает. И разве это трудно понять лишь потому, что молятся здесь другим богам?

А вот разбогатеть так и не получилось – есть такие люди, которым деньги не даются…

Последние строчки дневника – о тоске по родине: «Нет на свете земли, подобной ей!»

Это ещё не о России – о Руси. Небольшой, лишь совсем недавно объединённой под властью Москвы, и всё ещё платившей дань Орде.

Но патриотизм – прямо имперский. И задолго до Никитина Русь мыслилась, как страна, которая может быть только великой – или никакой.

Это тогда, когда ещё не было на карте ни Германии (на её сегодняшней территории было до 200 «государств»), ни Франции (были «Бургундия – Нормандия – Пикардия…), ни Италии (были Генуэзская республика, Неаполь, Флоренция…) Но Русь была Русью и в тринадцатом веке! Можно ли в этом усомниться, читая чудом сохранившуюся страницу из не дошедшей до нас рукописи «Слово о погибели Русской земли»:

«О, светло светлая и украсно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты, реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими, – всего ты исполнена, земля Русская!»

А «погибель» – это Батыево нашествие. Сколько же было таких погибелей и воскресений! О многих победах и поражениях знаем лишь благодаря былинам и легендам, проверить которые почти невозможно: письменная история у нас гораздо короче, чем нам бы хотелось.

И не бравурные фанфары, а горечь поражения – и мужество жить дальше, для будущих побед – в поэме, ставшей символом и едва ли не синонимом понятия «древнерусской литературы».

Слово о полку Игореве

Не так уж мало книг вызывают споры: когда они написаны и кем? Случается, что автор не датирует своё произведение, подпишет псевдонимом, а книга окажется шедевром – вот и возможность для потомков ломать копья и защищать диссертации.

Но только одна книга в нашей литературе породила целую исследовательскую библиотеку, порождённую попытками ответить на вопрос: в каком веке она написана? В XII, XVI или XVIII?! Это – «Слово о полку Игореве» – поэма о неудачном походе на половцев Игоря, князя Новгород-Северского.

XVIII столетие – век рождения новой России. Русский век. А когда страна на таком подъёме, неизбежно возникает интерес к собственной истории. Но российскую историю ещё только предстояло написать, воскресить из забвения, собрав по крупицам летописи, существующие, как правило, в единственном экземпляре. В монастырях на огромном пространстве – от Смоленска до Байкала.

Первым занялся этой титанической работой академик Готфрид Вильгельм Миллер – добрался с экспедицией до Якутии. И не уставал поражаться, в каком жалком состоянии монастырские книгохранилища: в подвалах, заливаемых водой, в комнатах без стёкол в окнах… Старинные фолианты хранили словно бы по привычке, не предполагая, что «хлам веков» может ещё кому-то пригодиться. Ужасная сохранность книг – это ещё полбеды: пергамент долговечен. Хуже всего то, что из книг нередко вырывали листы, счищали написанное – и бесценные страницы превращались в хозяйственные записи.

Но теперь русская старина заинтересовала многих и многих: в монастыри ринулись любители. Коллекционеры. Украсить домашнюю библиотеку старинной летописью – это стало модно и престижно. Поскольку их всё-таки читали, это – лучшая мода на свете. Но… случалось, что половина рукописи окажется у одного коллекционера, половина – у другого!

Указ Екатерины Второй от 1791 года «О собирании из монастырских архивов и библиотек всех древних летописей и других до истории касающихся сочинений» положил конец этой любительской археологии. Теперь все монастырские рукописи должны были поступать в Москву, в Центральный архив. В распоряжение графа Алексея Ивановича Мусина – Пушкина, страстного собирателя старины и крупнейшего специалиста. Именно ему удалось «откопать» Лаврентьевскую летопись Нестора, один из списков «Русской правды», «Поучение» Владимира Мономаха…

Вокруг Мусина-Пушкина образовался тесный круг любителей старины: историки Карамзин, Бантыш – Каменский, Малиновский и другие. Именно они подготовили к печати нечто, уникальное по красоте и значимости – «Слово о полку Игореве». Единственный экземпляр рукописи, найденный в хранилище, предположительно, Кирилло-Белозерского монастыря.

Увы, придётся упомянуть и о том, что коллекционер совсем нередко, пользуясь должностным положением, просто забирал лучшие находки себе. В домашнюю библиотеку. Правда, завещал их Московскому университету, но расстаться со своими сокровищами при жизни – не мог. И уже само по себе то, что единственного списка почти никто не видел, сразу породило подозрения и предположения…

Поверить, что литература ТАКОГО уровня могла быть ещё в домонгольской Руси? Проще предположить, что «Слово»… сочинил сам Мусин-Пушкин при содействии компании друзей-историков! Это подозрение, впрочем, отпало – не было тогда в России ни одного поэта, способного написать поэму на древнерусском языке. Вообще мало кто знал, чем отличается древнерусский от церковно-славянского. Но вопросы остались… Отдельные цитаты из «Слова» найдены в рукописях XVI века – не означает ли это, что неведомый автор цитировал сам себя? Написал «Слово» – и использовал наиболее удачные пассажи в других своих сочинениях?

А если это действительно 1185 год – кто мог быть автором, почему имени столь крупного поэта мы не знаем? Предположений десятки – «возможными авторами» считались чуть не все удельные князья, и члены их семей, и Великий князь Киевский Святослав, и даже… сам князь Игорь. И ни одну из этих гипотез не получилось ни подтвердить, ни опровергнуть. Быть может, подлинник рукописи и прояснил бы хоть что-нибудь, но увы… В великом Московском пожаре 1812 года архив Мусина-Пушкина сгорел. Весь. Не смогли вывезти? Или до последнего не верили, что в Москву войдёт неприятель?

Много лет спустя дочь Мусина-Пушкина заявила, что отец подготовил свои коллекции к эвакуации, но – не успел, и пришлось спустить сундуки в подвал. А французы их там нашли и разграбили. Хотелось бы в это верить – ведь разграбленное всё же где-то есть, а значит, есть и надежда. Пока же приходится считать подлинником первую публикацию 1800 года.

Взглянем на карту сегодняшней Украины. К северо-востоку от Киева, в Черниговской области, маленький городок Новгород-Северский. Некогда здесь жило племя, которое так и называли – «северяне». Не у северного полюса, а просто чуть севернее Киева. Здесь-то и была вотчина князя Игоря.

Какой же была его дружина, сколько человек? Армия – это 5% населения. Если и сегодняшний Новгород-Северский никак не выставит более 500 штыков, то в 1185 году – сколько? 150 – 200?! Тогда ясно, почему князь, мечтавший прославиться, всё же не выступил на половцев один – пригласил к славе своего брата Всеволода, князя Курского. С курским воинством.

Игорь-князь с могучею дружиной

Мила брата Всеволода ждёт.

Молвит буй тур Всеволод: «Единый

Ты мне брат, мой Игорь, и оплот!

Дети Святослава мы с тобою,

Так седлай же борзых коней, брат,

А мои давно готовы к бою,

Возле Курска под седлом стоят…

Но кто же был их противником, кто такие половцы? Это – одна из загадок истории. Откуда пришли, что означает их название, каким богам поклонялись? Куда исчезли так же внезапно, как и появились? Версий много, ясности – мало. Несомненно лишь то, что народ был кочевой, тюркоязычный, и что основу их «экономики» составляли грабежи и работорговля. Терроризировали Киевскую Русь двести лет.

Выступить навстречу противнику, воевать на его территории – решение мудрое, но… столь скромными силами? Несложно было предвидеть исход авантюры!

Но, взглянув на солнце в этот день,

Подивился Игорь на светило:

Середь бела дня ночная тень

Ополченья русские покрыла.

И не зная, что сулит судьбина,

Князь промолвил: «Братья и дружина!

Лучше быть убиту от мечей,

Чем от рук поганых полонённу.

Сядем, братья, на лихих коней,

Да посмотрим синего мы Дону».

Вспала князю эта мысль на ум —

Искусить неведомого края,

И сказал он, полон ратных дум,

Знаменьем небес пренебрегая:

«Копие хочу переломить

В половецком поле незнакомом.

С вами, братья, голову сложить,

Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

Лёгкой оказалась победа над передовыми отрядами половцев, и богатой добыча. Захватили и половецких дев, и золота без счёта, и каменьев, и шелков. Сам же князь взял себе только то, что подобает князю – вражий стяг и серебряное копьё. Ободренные успехом, устремились русичи к Дону – навстречу основным силам половцев. Итог этой встречи известен даже тем, кто не читал «Слова» – картину Васнецова видели все.

В опере «Князь Игорь» А. П. Бородин – автор и музыки, и либретто – сместил акценты, превратив произведение злободневное для своего времени, политическое – в былину, вневременную сагу о русском богатыре. В сюжете появились изменники, соперники, мятежники, и даже побочная сюжетная линия – любовь половецкой княжны Кончаковны к пленному русскому ратнику. Могучая богатырская музыка довершила превращение повести о горечи поражения – в патриотическую песнь о будущих победах. Получилось самостоятельное произведение, прекрасное, но – сильно «по мотивам».

«Слово» – это всё-таки об ужасе поражения. Кто виноват?!

Мертвыми усеяно костями,

Далеко от крови почернев, Задымилось поле под ногами, И взошёл великими скорбями

На Руси кровавый тот посев.

Игорь – князь и Всеволод отважный, Святослава храбрые сыны —

Вот ведь кто с дружиною бесстрашной

Разбудил поганых для войны!

Плачет о своих детях великий князь Святослав, и призывает он черниговцев, суздальцев, ярославцев, галичан… что же вы, храбрые князья?! Отомстите поганым!

А князья дружин не собирают.

Не идут войной на супостата.

Малое великим называют,

И куют крамолу брат на брата.

А враги на Русь несутся тучей,

И повсюду бедствия и горе…

И от края, братья, и до края

Пали жёны русские, рыдая:

«Уж не видеть милых лад нам боле,

Кто разбудит их на ратном поле?

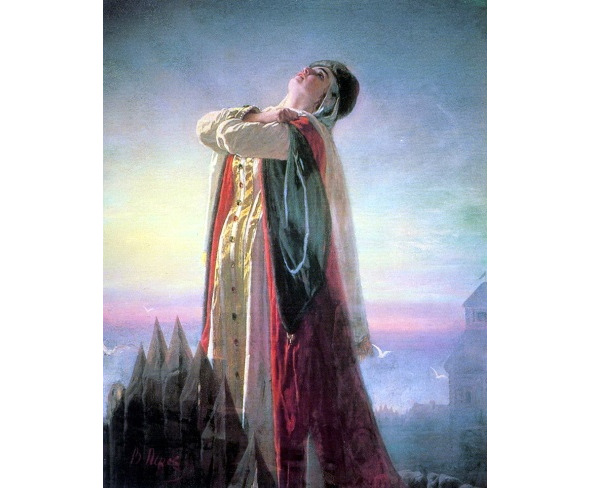

И молодая Ярославна, жена князя Игоря, взывает к силам природы – ветру, Днепру, Солнцу – помогите!

Днепр мой славный! Каменные горы

В землях половецких ты пробил,

Святослава в дальние просторы

До полков кобяковых носил.

Возлелей же князя, господине,

Сохрани на дальней стороне,

Чтоб забыла слёзы я отныне,

Чтоб живым вернулся он ко мне!

Солнце трижды светлое, с тобою

Каждому приветно и тепло.

Что ж ты войско князя удалое

Жаркими лучами обожгло?

И зачем в пустыне ты безводной,

Под ударом грозных половчан,

Жаждою стянуло лук походный,

Горем переполнило колчан?

Плач Ярославны – вершина древнерусской лирики. Высказывались даже сомнения – да мог ли этот страстный монолог любящей жены написать мужчина? Есть версия, что автор если не всего текста то, по крайней мере, этого отрывка – Болеслава, княжна киевская. Она тоже потеряла своего ладу…

(Поразительна память народа: давным-давно исчезло из языка слово «лада» – любимый, Тот, с кем живётся ладно. Но кто же из нас не знает детской песенки «ладушки-ладушки» – любимчики – любимчики!)

Мольба услышана, и реки, ветры, птицы указывают беглецу дорогу на Русь. Домой. Как в сказке, Игорь превращается то в сокола, то в горностая, то в серого волка – не догнать его половцам, не вернуть!

Мрак стоит над Русскою землей:

Горько ей без Игоря одной.

Но восходит солнце в небеси:

Игорь – князь явился на Руси.

Вьются песни с дальнего Дуная,

Через море в Киев долетая.

По Борищеву восходит, удалой,

К Пирогощей богородице святой.

И страны рады,

И веселы грады.

Набатный призыв к объединению русских сил – вот чем было для современников «Слово». Было ли оно услышано? Судя по тому, что никто из князей не поддержал никого против Орды – нет.

Интересный штрих – если бы князь не поспешил с благодарностью за своё возвращение к Богородице Пирогощей (церковь в Киеве), читателю, пожалуй, и не догадаться бы, что герои поэмы – христиане. Их мир населён божествами, ныне забытыми – Див, Стрибог, Карна, Желя… Силы природы – тоже божества, их можно просить о помощи – и ведь помогают! А самое удивительное – имена персонажей не христианские. Разве только у Ярославны – Ефросинья. Но, видно, чуждое русскому слуху имя автору не нравится – не упоминает, упорно называя жену Игоря только по отчеству.

А ведь речь идёт о князьях – о верхушке общества, которое приняло христианство за двести лет до написания «Слова». Вывод? Не было триумфального шествия новой веры, приживалась она долго и трудно.

Поэме без малого девятьсот лет, язык с тех пор изменился настолько, что приходится её переводить с русского на русский.

Задача интереснейшая, переводов сделаны десятки. Жуковский, Лихачёв, Сулейменов, Бунин, Гумилёв, Бальмонт, Набоков, Евтушенко, Верещагин…

Но перевод Николая Алексеевича Заболоцкого оказался, очевидно, самым удачным, если именно он стал самым популярным, самым предпочтительным для читателей. Станет ли он окончательным?

Время покажет.

Временные рамки Древнерусской литературы – огромны: 700 лет! При желании можно разбить её на периоды – домонгольский, новгородский, московский. Но стоит ли? Ведь во всех её видах и жанрах, от эпоса до афоризма, от жития до хождения – одна и та же картина мира. Он вечен, он неизменен, а жизнь человека – приближение к однажды данному образцу. И образец этот – Иисус Христос, главный персонаж литературы Руси. Подразумевается даже там, где не назван по имени – идеал несовершенного мира.

А несовершенен мир потому, что дан человеку, как школа, как возможность взрастить собственную душу. «Спасись сам – и тысячи вокруг тебя спасутся». Можешь становиться лучше – тогда ты интересен господу, тогда и заслужишь посмертную судьбу.

А изменять мир – затея безнадёжная, да и безумная: «Что делалось – то и будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем».

Но Вселенная сорвалась с «круги своя», когда вместо 7208 года вдруг наступил 1700…

Русский классицизм. XVIII ВЕК

«Человек для государства, или государство для человека?!»

Сегодняшняя либеральная эпоха уверенна: Человек – ценность абсолютная. И именно для служения ему создан чиновничий аппарат – государство. Но наши «отсталые» предки, жившие в блистательном восемнадцатом веке, были уверенны в обратном! Не было для них большей ценности, чем государство. Отечество. Родина. И человек был ценен именно как гражданин. Сын отечества. И народа российского.

ПОТОМУ, ЧТО БЕЗ СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА НЕВОЗМОЖНА НЕ ТОЛЬКО СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА, НО И САМАЯ ЕГО ЖИЗНЬ – СОЖРУТ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ!

«За отечество я людей своих и себя не щадил – пощажу ли тебя, непотребного?» – воскликнул Петр в письме к сыну, ожидавшему своей очереди на трон совсем не для того, чтобы трудиться.

А обращение к армии перед Полтавской битвой? «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество…»

Как же это бесконечно далеко от европейского, французского, монаршего «Государство – это я»…

Но если государь… сойдёт с ума? Если его воля разойдётся со «славой и пользой», что делать верноподданному? Остаться ли верным государю, или… предать его ради интересов России? Поразительно, но и такую коллизию Пётр предусмотрел. И потребовал от подданных выбора в пользу России. Если, например, государь окажется в плену – ни один его указ более не действителен. Придётся действовать самим – разумно и ответственно. Но ведь для этого следовало воспитать целое разумное и ответственное поколение…

Противников петровских реформ мы привыкли представлять себе только и исключительно такими, как в легендарном фильме «Пётр Первый». Там бояре настолько наглядно-дремучие, что из сплошных зарослей выглядывают одни глаза. И рассуждают они, оглаживая бороды:

– Что до нас положено – лежи оно вовек! Деды наши без наук жили, а поумнее нас были!

– Тем и славна была Россия что, прикрывши срам лица брадою, аки голубь в святом неведении, возносила молитвы!

Зрителю ясно: если не переломить ТАКУЮ инерцию – не будет России. Но…

Все ли консерваторы петровских времён просто отказывались мыслить? Пользоваться собственным мозгом? Или в упрямстве хотя бы некоторых из них была своя логика? Была!

Был задан вопрос, ответа на который у Петра не было: если церковь отныне подчинена государству (по понятиям того века унижена настолько, что высшим авторитетом быть более не может), в какой системе ценностей должен жить народ? Кто сможет взять на себя роль поводыря, наставника, нравственного авторитета? А если НИКТО (ведь и царь на эту роль не подходит) – не станет ли дозволено ВСЁ?!