Полная версия

Грузинская рапсодия in blue. Воспоминания

…нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его…» (Екклесиаст, 8, ст. 15,17).

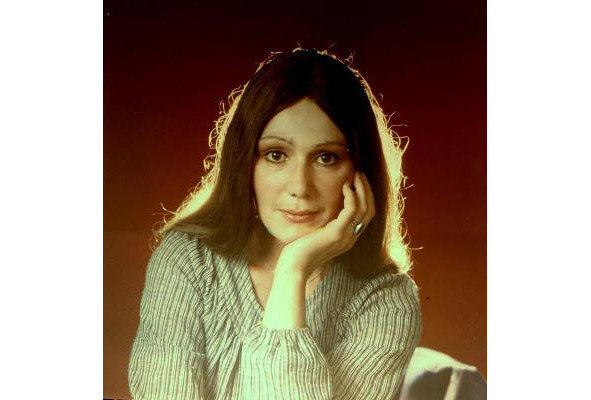

Иза (Иза Гигошвили) Театр Руставели

Дочка еще немного подросла, уже сама выбегала на улицу, по которой не ездили машины, любила сидеть на широком подоконнике зарешеченного, по-тбилисски, окна в старой комнате – изучала мир. Надо было думать о дальнейшей судьбе Изы, которая долго не могла определиться со своим призванием после нескольких неудач с поступлением, то в подготовительный класс Минской консерватории (хоровой дирижер), то в Белорусский театрально-художественный институт, склоняясь все больше и больше к театральному поприщу. Наконец она решилась и, не без сомнений, попробовала сдать экзамены в Тбилисский театральный институт. Неожиданно для меня, она легко прошла предварительные туры и после заключительного экзамена была принята в группу замечательного педагога – Михаила Туманишвили.

В театральном институте, примыкающего к помещениям драматического театра имени Руставели, был в эти годы особенно талантливый состав студентов на всех факультетах, на долгие годы определивший лицо института и после выпуска изменивший всю театральную жизнь города. Достаточно вспомнить, что именно в эти годы из института вышли – выдающийся режиссер Роберт Стуруа, Гоги Кавтарадзе, чуть позже ставший режиссером этого же театра, а в то время, любимый всеми тбилисцами, актер малометражек кино, и целое созвездие актеров – Кахи Кавсадзе и Гуранда Габуния, Дато Схиртладзе и Жанри Лолашвили, Бэла Мирианашвили и Гоги Харабадзе, и, конечно, Иза, – Иза Гигошвили.

Это был фейерверк все новых и новых театральных дарований и удивительных спектаклей театра Руставели. Каждая новая театральная постановка, будь то спектакли Додо Алексидзе или Михаила Туманишвили, становилась сенсацией в городе. Это всегда был праздник, мы ходили на эти спектакли по несколько раз, «дегустируя» каждый нюанс разворачивающегося действа. А когда стали появляться концептуальные режиссерские новации молодого Роберта Стуруа в таких пьесах, как «Салемский процесс» или «Кавказский меловой круг», стало ясно, что грузинский, или точнее, тбилисский театр, театр Руставели вышел на мировой уровень не только в режиссуре, но и по уровню исполнительского мастерства.

Мне, к счастью, не надо подробно описывать те бурные годы необыкновенного подъема театральной жизни Тбилиси, иначе пришлось бы включить в перечень не один десяток актеров и режиссеров тех лет, вспомнить блестящие спектакли и свои восторги от удивительного грузинского театра. Но об Изе и ее «творческих муках», прямо отражающихся на нашей совместной жизни, я должен немного рассказать, так как это стало почти основным содержанием моей жизни этого периода.

Иза в институте училась сценическому мастерству в классе Миши Туманишвили и ее первый успех связан со спектаклем еще на учебной сцене театрального института – это была роль Гедды Габлер в тонкой и сложной для постановки, Ибсеновской пьесе. Ибсена нам пришлось прочесть вместе, тем более, что у нас в домашней библиотеке были только пьесы, изданные в русском переводе, а Изе было трудно одолевать сложные русские тексты. Пришлось и мне потрудиться немного – прочесть, понять, изложить ей свое понимание в простой и доступной форме.

Дипломный спектакль «Гедда Габлер» в каких-то голубых декорациях выпустили в «Малом зале». Не знаю, как его восприняли коллеги Изы по ремеслу, но мне, с детства привыкшему к театру и любящему его, и, как мне казалось, немного разбирающегося в нем, стало ясно – вот я вижу чудо на сцене – абсолютное воздействие актрисы на зрительный зал, то, что называется «связь с залом». Эти ощущения от ее игры были на уровне подсознания, определить их, выразить словом невозможно, так же как трудно объяснить появление «мурашек» на коже в отдельные минуты хорошего спектакля. Хотя сама пьеса была поставлена, видимо, «не ко времени», как мне показалось.

Такое сильное воздействие театра я испытывал всего несколько раз, и только в том случае, если актер действительно творил свое действо вместе со зрительным залом, на одном с ним дыхании, абсолютно перевоплощаясь. Нет, правильнее было бы сказать, проживая жизнь своего трагического героя, как это могли делать, например, потрясшая меня, греческая трагедийная актриса Аспазия Папатанасиу, или Гоголева, или Царев на русской сцене тех лет. Мне повезло – я их всех видел на сцене.

В одну из осеней тех лет начались съемки фильма совместно с французами, где Изе дали какую-то эпизодическую роль. Роль была крохотная, но было интересно пообщаться со «звездами» советского и французского телевидения и кинематографа. Это были, с «нашей» стороны – Татьяна Самойлова, прогремевшая на всю страну в фильме «Летят журавли» и любимец советского зрителя, наипопулярнейший Юрий Белов, с французской – набирающий известность, тридцатилетний Жан Рошфор и известный телеведущий и политический обозреватель первого ТВ-нанала Франции Леон Зитрон, конечно, происхождением из Одессы. Я не упустил возможности пригласить их к себе домой после съемок, которые проходили в Алазанской долине, обычно голубой издалека, в дымке, или изумрудной в полдень, но пламенеющей листвой каждую осень. Как-то раз я съездил к ним в Гурджаани, немного ревнуя Изу, провел вечер в новой обстановке с сухим, поджарым и, как мне тогда показалось, не очень выразительным Рошфором, и с весельчаком Зитроном, свободно говорившем по-русски. Так и не удалось увидеть Самойлову или переговорить с Беловым, который вечно находился вне съемочной площадки «под градусом».

Представляю их рассказы во Франции о посещении нашей Дигомской, двухкомнатной квартиры в «хрущевке» – что-нибудь в духе баек Ива Монтана о нижнем белье советских женщин.

Картину («Леон Гаррос ищет друга», реж. Марсель Палиеро, 1960) мы тогда так и не увидели, может быть, ее сняли с проката за полный провал. Через сорок с лишним лет я, случайно увидел этот «шедевр» по телевизору, благодаря моей привычке смотреть по возможности сразу все каналы, безостановочно их переключая. Изы не было там – ее, к счастью для искусствоведов, и для нее, видимо, вырезали.

Позже, когда Иза окончила Театральный институт и была принята в театр имени Руставели, где собралась такая труппа выдающихся актеров, что ее хватило бы на несколько хороших театров Москвы и Ленинграда, я видел, как с каждым спектаклем растет ее мастерство, техника, изящная, только ей присущая пластика в любой роли. Ее успех, запоминающаяся трактовка самой малой роли, по-моему, и стали основной причиной зарождающегося конфликта Изы со «старшим» поколением театра, ревниво относящимся к продвижению молодых актеров. В театре ведь на все главные женские роли в эти годы претендовали Медея Чахава и Саломея Канчели, или приглашенная на несколько спектаклей, но не выдержавшая конкуренции «маститых», Лейла Абашидзе, известная на всю страну исполнительница главной роли в кинокомедии «Стрекоза». Мы не думали тогда, что Иза станет одной из самых популярных актрис Театра Руставели.

Иза Гигошвили, Народная артистка Грузии

Театр Руставели в 60-е годы был для города, cтавшего уже моим домом, знаком, символом свободы и вольнодумства. Унылый социалистический реализм в этом «храме» был преодолен его искрящимся искусством, как преодолевалась серая жизнь всей страны «на холмах Грузии» – добродушным лукавством южан, острословием и, конечно, грузинским вековым застольем…

Мужской состав театра был просто фантастический. В театре тогда еще громыхал на весь зал, в героических ролях, Акакий Хорава, его голос то обрушивался на партер, то затухал, как отдаленная гроза, на галерке. Но уже выходили на авансцену – самоуглубленный Серго Закариадзе и щедрый на шутку, юмор, Эроси Манджгаладзе, великий импровизатор Карло Саканделидзе. А за ними шла новая волна талантливейших актеров театральной школы Гоги Товстоногова, Додо Алексидзе, Миши Туманишвили. Они создавали новое лицо театра – Резо Чхиквадзе, Гурам Сагарадзе, Нодар Чхеидзе, братья Гегечкори, да всех и не перечислить.

Театр имени Руставели был «театр театров», «Театр» с большой буквы. Его фундамент закладывали Ахметели и Марджанов, Васадзе, Додо Алексидзе и Георгий Товстоногов. Мне еще раз хочется отметить, что в наше время он стал таким, или вышел таким из понимания смысла театра и его поэтики Михаилом Туманишвили, его глубинного знания механизмов театрального чуда, привитого своим многочисленным ученикам, среди которых выделялся Роберт Стуруа.

Михаил Туманишвили мне очень нравился и вне театральной, рабочей обстановки – мягкий, интеллигентный, с печальными глубокими глазами, скорее грузинской красавицы, чем современного мужчины, аристократичный в каждом своем жесте, способе выражения мысли, движении.

Он ощущал грань между серьезным и смешным, и обладал даром соединения юмора и печали, сам всегда был серьезен, даже грустен, потому что знал о жизни много такого, о чем говорят только в узком кругу. Его тонкие, длинные пальцы пианиста или художника, в нервном подрагивании, рождали какой-то ускользающий образ человека из другого мира. В его недосказанности и сдержанности часто было больше смысла, чем в широком эмоциональном излиянии, в удручающей иногда болтовне людей от искусства. Впроччем, это я, по-моему, где-то вычитал или услышал, с чем и согласен.

Режиссерская школа театра Руставели стала определять театральную жизнь всей Грузии. Ученики Миши Туманишвили разъехались, разошлись кто куда, и сегодня Роберт Стуруа возглавляет Театр имени Руставели, Темури Чхеидзе работает в Петербурге, в БДТ, Гоги Кавтарадзе в Русском театре Тбилиси. Везде, по всей Грузии, ученики Михаила Туманишвили, его школа дает все новые и новые плоды.

Но, хватит об этом театре, о нем можно говорить бесконечно – театр живет в душе каждого грузина. Чтобы услышать и увидеть подтверждение этому высказыванию достаточно было пойти на любой из тбилисских рынков. Этот театр остался и в моем сердце, но вернемся все же к прозе жизни.

Наверное, становится понятным, что почти всех перечисленных актеров и режиссеров очень скоро я узнал накоротке, встречаясь с ними «по поводу» и без повода. Если мне они понадобятся для развития или украшения сюжетной линии, я призову их в свидетели.

Кибернетика в Тбилиси

Я все же продолжу другую линию моей тбилисской жизни, более всего связанную с Институтом кибернетики АН ГССР, с другой стороной моей натуры, часто разрывающейся между «лирикой и физикой», приводящей меня в противоречие с самим собой.

Стиль и образ жизни тбилисца, от века, был такой, что ему приходилось, причем не всегда по своей воле, а следуя вековым традициям гостеприимства, встречаться с великим множеством людей. В Тбилиси, в край «голубых гор», любили приезжать из всех городов СССР, зная, что здесь каждого встретят щедро и радушно. Бесконечные симпозиумы и конференции привлекали сюда бесчисленное количество разношерстного люду со всей страны, с которыми иногда приходилось общаться по долгу службы.

Для меня, не отягощенного грузинскими древними традициями, оставалась всегда возможность отсеять «зерна от плевел» без особых церемоний и ближе познакомиться с людьми, интересными лично мне. Так мне повезло встретиться и подружиться с Мишей Вентцелем, а потом в Москве и со всей его семьей, в частности, с его талантливейшей матерью – Еленой Сергеевной Вентцель, автором классического учебника «Теория вероятности», «широко известной в узкой интеллигентной среде», как писательница И. Грекова. О них надо будет рассказать особо, таких семей с такими традициями, сохранившимися с давних, чуть ли не «петровских времен», в Москве почти не было, и не думаю, что в этом нашем времени они могут существовать.

Появлялись иногда в нашем институте, привлеченные новомодным течением, а иногда и просто словом «кибернетика», и совсем легендарные личности, вроде сына Есенина (Есенин-Вольпин) или Мессинг, человек со сверхъестественными способностями телепата и прорицателя, или чемпион мира по шахматам Таль, или будущий академик Сахаров, «отец водородной бомбы», о котором мы тогда ничего еще не знали, хотя наш «шеф» был с ним знаком еще со времен аспирантуры у Игоря Евгеньевича Тамма в Институте физических проблем.

Можете себе представить еще и ажиотаж, который сопровождал официальные визиты в институт и посещение наших лабораторий такими лицами, как президент Академии Наук Мстислав Келдыш, со своей многочисленной «свитой», спустившейся с научного Олимпа, со сворой партийных чиновников. Или визиты Акселя Ивановича Берга, который молился на свое детище, так как наш институт был создан при его непосредственном участии – он возглавлял созданный им же Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР.

Бывали у нас иногда случайные люди, но через некоторое время начались регулярные визиты генералов с голубыми лампасами и «черных полковников», «каперангов» с золотыми галунами, руководителей оборонной промышленности, присматривающихся к новому направлению. Что касается партийных деятелей, и многих других «функционеров», привлеченных необычностью института, красотами Тбилиси и, дармовыми «для гостей», винными застольями, то мне до сих пор не очень понятно, кто оплачивал встречи с ними и из каких источников это производилось.

Кроме того, стало хорошим тоном в высокообразованной среде «поговорить о кибернетике». А так как у меня была выигрышная тематика, связанная с волоконной оптикой и позволяющая «показать что-либо красивое» при посещении нашего института каким-либо высокопоставленным лицом, то мне приходилось знакомиться и знакомить с нашими работами почти всех «державных» посетителей.

Но должен кратко сказать об одном, несомненно, выдающемся человеке, незабвенном Акселе Ивановиче Берге, так как не думаю, что сегодня о нем помнят даже те, кто ему многим обязан. Лучше меня это сделает официальная страница из Интернета.

«Аксель Иванович Берг родился 10 ноября 1893 г. в Оренбурге в семье русского генерала шведского происхождения. Мать Акселя Ивановича была начальницей женской гимназии в Царском Селе. Первую мировую войну он встретил младшим штурманом линейного корабля «Цесаревич». В конце войны А. И. Берг командовал подводной лодкой Красного Балтийского флота.

В 1937 г. А. И. Берг стал начальником Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики. В декабре 1937 г. по обвинению во вредительстве (якобы, неоправданные затраты на НИР и ОКР по созданию новой техники) А. И. Берга арестовали, два с половиной года он провёл в заключении. Там он встречался с очень интересными людьми, которых постигла та же судьба, например с К. К. Рокоссовским (будущим маршалом), А. Н. Туполевым (знаменитым авиационным конструктором), П. И. Лукирским (будущим академиком).

В мае 1940 г. А. И. Берга реабилитировали, его восстановили в воинском звании и он вернулся к преподавательской работе.

В 1941 г. ему было присвоено воинское звание инженер-контр-адмирал.

В 1946 г. А. И. Берга избрали действительным членом АН СССР.

В 1953—1957 гг. А. И. Берг был заместителем министра обороны СССР по радиоэлектронике.

В 1955 г. в составе АН СССР был открыт Институт радиотехники и электроники (ИРЭ). А. И. Берг стал его первым директором.

Последним детищем А.И.Берга, которым он руководил в течение 20 лет, был Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» (НСК) при Президиуме АН СССР, созданный в 1959 г. решением Президиума АН СССР как координирующий орган. В 1961 г. НСК получил статус научно-исследовательской организации АН СССР». (Галерея славы, Виртуальный компьютерный музей).

К этому времени у меня уже появился и «свой ближний круг общения» внутри института, связанный с моими интересами и предпочтениями. Это были два Алика – Алик Гачечиладзе, увлекший меня биологией, с которым я сошелся, что называется навсегда, до его кончины, и Алик Маловичко, заразивший меня сначала туризмом и альпинизмом, а позже – яхтенным спортом.

Близким и надежным товарищем стал мне Мераб Бродзели – мой первый непосредственный начальник, отец моих научных поисков в области измерения наносекундных световых импульсов. Я накоротке сошелся еще с Эриком Керцманом, знатоком тбилисских подвальчиков и ресторанов, познакомившим меня с миром грузинской кухни и научившим меня правильно, по-тбилисски, есть хинкали, и с Вовой Коганом – моим первым дипломником, на котором я стал оттачивать свою доморощенную теорию управления сотрудниками и с которым я потом стал сочинять пародии, шаржи и выпускать юмористическое приложение к институтской газете.

Институт жил полной, интенсивной жизнью классического, академического центра, с широкими научными и культурными интересами, и мягко направлялся дружелюбными покрикиваниями и пухлыми выразительными руками «Вовы», нашего обожаемого всеми директора, лучшего тамады в Академии Наук по всеобщему признанию. (Приложение – «Ученый – тамада»). Сказывалась в общей культуре института «школа Андрониковых», в которой мы тогда все подпали еще и под обаяние старшего брата Элефтера – Ираклия Андронникова (Андроникашвили), были увлечены его первыми публикациями, радиопостановками, видели и слышали его «живьем», в неформальной обстановке. Завидовали одной из наших сотрудниц – Тате Юзбашевой, допущенной лицезреть обоих «Андрониковых» в домашнем окружении.

Мне доставляли радость и мои первые публикации в «Моамбэ» – «Докладах Академии наук Грузии», и получившие наше всеобщее институтское признание воскресные походы небольшими группами по окрестностям Тбилиси, историческим местам, живописным развалинам, – от Армазского ущелья до монастыря Шиомгвеми, или до Бетаниа, где росло «древо желания», – и я уже перестал удивляться все расширяющемуся кругу моих новых друзей.

А как мне нравилось утром скатиться по моей узенькой улочке Бочоришвили, запрыгнуть на заднюю площадку на повороте трамвая к «Воронцовскому» мосту, или даже, не ожидая трамвая, пройти немного, поглядывая с моста на Куру, все время меняющую свой цвет от темного, коричневого, после дождя, до зелено-голубой, изумрудной в ясную погоду, перейти через «сухой мост», войти в Александровский сад и мимо Кашветской церкви выйти на Руставели, на улицу вечного праздника.

Если я шел на работу пешком эту одну трамвайную остановку, то обычно по пути, перед работой, присаживался на несколько минут к знакомому «айсору» (ассирийцу) и тот за два рубля (20 копеек после 1961 года) приводил мои туфли в «боевую готовность».

Чистка обуви в Тбилиси у знакомого чистильщика, у которого это было, передаваемое в ассирийской диаспоре, по наследству, «дело», в виде будки со шнурками и коробочками разных мазей, была таким же обязательным ритуалом, как стрижка волос или еженедельный визит в «Дом быта» на Руставели для отглаживания и «отпаривания» (кажется так называлась эта процедура) моего тогда единственного костюма.

После этих незамысловатых, но, увы, забытых сегодня горожанами, действий, в только что вычищенном и выглаженном костюме (вся эта процедура в «Доме быта» занимала минут пятнадцать-двадцать), с начищенными ботинками, можно было продефилировать по самой нарядной в то время во всей стране улице.

Политая и подметенная ранними утренними дворниками – курдами, главная, парадная улица города – проспект Руставели придирчиво оглядывал тебя, и если все было в порядке, благословлял на труд, на свидания или приглашал просто пройтись под тенью вековых платанов. Мне же надо было торопиться, еще оставалось пересечь наискосок проспект от «Интуриста» к голубым елям Дома Правительства, и можно было уже одолевать подъем по Читадзе к фуникулеру. Вот и мой институт, где к концу лета расстилали под деревьями простыни, – в это время года осыпающиеся тутовые деревья роняли тысячи красно-фиолетовых сладчайших ягод.

Как это раньше строили дома, что даже в самый жаркий день вестибюль нашего заведения сохранял прохладу и звуки улицы глохли в нем?

В новом здании Института физики, из которого мы уже совсем переехали, не было такого благолепия, таких мраморных ступеней на лестницах, таких оконных ниш и уж, конечно, не было своих лимонных деревьев, шпалерами стоящих в коридорах. А сад во внутреннем дворе до нашего времени сохранял свое великолепие аллей и пышных цветников, за которыми ухаживал, видимо, с дореволюционного времени, «сололакский Мафусаил», переживший все революции и войны (Сололаки – район в верхней части города, где был расположен Институт кибернетики)).

Да, заведение Святой Нины было когда-то идеальным местом для взращивания талантов у благородных девиц, настраивания их на достойную жизнь – это был по существу, как можно было узнать из архивных источников, грузинский вариант «Смольного института благородных девиц».

Не знаю, как это было связано с такими давно забытыми заведениями, но надо сказать, что одной из самых заметных черт грузинских городских девушек того времени, особенно их внешнего облика, было врожденное благородство, которое сквозило в их походке, умении держаться, особом вкусе в выборе одежды. Впрочем, у мужчин тоже, у них эта особая изысканность сочеталась с некоей небрежностью, европейским шиком, недаром Маяковский окрестил тбилисцев – «парижаками».

Тбилиси – это прежде всего «город звучащий». В этом городе каждый умел играть, как минимум на гитаре, если в доме не было фортепиано. Девушки обычно хорошо, в несколько голосов, «а капелла», пели при каждом удобном случае, создавая неповторимую атмосферу на всех сборищах молодежи, что резко контрастировало с нашей, минской традицией «танцев под радиолу» на домашних вечеринках. В Тбилиси, надо отметить, тогда пели все – за традиционными мужскими грузинскими столами, где священнодействовал ритуал и строго соблюдалась традиция поглощения неимоверного количества вина, всегда находилось несколько человек, почти профессионально начинающих мелодию, дающих «запев», устанавливающий тональность, и уже после такого вступления мелодия потом подхватывалась всем застольем. Слушать их было наслаждением.

Меня не особенно беспокоило незнание грузинского языка – в моем институте все говорили по-русски, в той, сохранившейся еще, досоветской интеллигентной среде, вообще был принят русский язык. Здесь было почти, как у нас в Минске, где все знали беларуский язык, но употребляли его, в основном, для подчеркивания смысла или для украшения речи особо красочными, как правило, народными выражениями.

Но грузинским языком в Тбилиси дорожили, он был мне здесь более нужен, чем в Минске беларуский, – я взялся за «Самооучитель» и начал ежедневно пополнять свой скудный запас словами нового языка. Все-таки основным языком общения в городе между всеми национальностями был чаще всего грузинский язык, потом русский, а потом «арго» – неповторимая смесь грузинского, армянского, русского и еще каких-то, не сразу мною установленных языков.

Что меня особенно удивило, когда я стал ближе знакомится с моим окружением в Тбилиси, – это красота русской речи в старинных, в смысле своей родословной, грузинских семьях и в давно укоренившихся в Грузии русских семьях. Они напоминали мне традиционные семьи Ленинграда, «петербуржцев», где мне так нравился их русский язык, правильность произношения, строй речи, изысканность в построении фразы, особенно в сравнении с грубоватой, отрывистой, режущей мой слух «аканием», речью москвичей.

Может быть, это происходило из-за моей давней практики слушать хорошую литературную речь в театре, или на радио, – не знаю.

Я думаю, что из-за привычки к пению, развитому слуху, в речи тбилисцев много интонационных переходов от понижения к повышению или, особая тональность, наличие обертонов в говоре, что придает неповторимую музыкальную окраску разговорной речи. Мне кажется, что врожденное качество уроженцев этого города – это генетическая предрасположенность к пению, музыкальные способности и яркая, образная речь. Недаром, Ираклия Андроникова (Андроникашвили) или Сурена Кочаряна можно было слушать часами, что бы они ни читали, о чем бы ни говорили, так завораживающе, мелодически звучали их длинные литературные монологи со сцены.