Полная версия

Евреи в блокадном Ленинграде и его пригородах

Гульвич Борис, г. Пушкин.

Гур Юл (р) ий Исакович, 1916, пропал без вести.

Гуревич Иосиф Абрам., 1905, пропал без вести.

Давидович Владислав Иосиф., 1920, пропал без вести.

Дрель Аврум (Абрам), 1923, на фронте.

Дрознин Шавель Шмел., 1902, на фронте.

Друкаров Лазарь, 1904, на фронте.

Дубинский Абрам, 1892, на фронте.

Дубинская Дора, 1933, г. Пушкин.

Дубинский Натан, 1924, г. Пушкин.

Дубинская Крейна, 1902, г. Пушкин.

Дункер Аркадий Арк., 1917, на фронте.

Дыскин Геша Шевелевич, 1913, на фронте.

Жестяникова Хана, 1916, г. Пушкин.

Жестяников Лев, 1899, г. Пушкин.

Жестяникова Эстер, 1885, г. Пушкин.

Жестяникова Эсфирь, 1899, г. Пушкин.

Жестяников Израиль, 1921, на фронте.

Зак Роза Львовна, г. Пушкин.

Залесин Хаим Абр., 1920, на фронте.

Залеская Елена, г. Пушкин.

Залеская Наталья, г. Пушкин.

Зеленко Самуил, 1920, г. Пушкин.

Зислин Ида, 1937, г. Пушкин.

Зусманович Георгий Залм., 1905, на фронте.

Иоффер Алтер Исаевич, 1909, на фронте.

Иоффер Ида, 1937, г. Пушкин.

Идельсон Оскар, 1906, на фронте.

Ингерман Михаил, 1912, на фронте.

Ингерман Григорий, 1920, на фронте.

Иоффе Геня, 1867, Ленинград.

Кавалерчик Борух Моис., на фронте.

Казарновский Израиль Гр., 1913, на фронте.

Каем Самуил, г. Пушкин.

Каем Софья, 1917, г. Пушкин.

Камин Григорий Рув., 1920, на фронте.

Каминер Цива, 1900, г. Пушкин.

Канцель, г. Пушкин.

Кацнельсон Моисей, 1870, г. Пушкин.

Кисина, 1934, г. Пушкин.

Кисина Мария Львовна, 1906, г. Пушкин.

Кисина Софья Львовна, 1901, г. Пушкин.

Клугман Хаим Моис., 1908, на фронте.

Коган Любовь, 1902, г. Пушкин.

Коган Борис, 1906, на фронте.

Козевицкая Фаина, г. Пушкин

Козевицкая Ида, 1937, г. Пушкин

Козевицкий Алик, 1938, г. Пушкин.

Козевицкая Рахиль, г. Пушкин.

Котик, 1927, г. Пушкин.

Котко Рина, 1927, Ленинград.

Котко София, 1933, Ленинград.

Котко Груня, 1927, Ленинград.

Котко Елизавета, 1901, Ленинград, при артобстреле.

Котко Лея, 1900, Ленинград, при артобстреле.

Кригер Овсей Абрам., 1914, на фронте.

Крутоног Гершл, 1900, Ленинград, от голода.

Красикова Анна, г. Пушкин.

Красная Хана, 1923, г. Пушкин.

Кубланов Рафаил, 1920, пропал без вести.

Кунин Иосиф Евсеевич, пропал без вести.

Кунин Шер, 1909, пропал без вести.

Кунин Фира, 1911, г. Пушкин.

Кунин Максим, 1937, г. Пушкин.

Кунин Михаил, 1933, г. Пушкин.

Кунина Фрейда, 1910, г. Пушкин.

Ласкевич Татьяна, 1886, г. Пушкин.

Ласкевич Натан, 1881, г. Пушкин.

Лев Берк, 1910, пропал без вести.

Лев Вениамин Хаймович, 1909, пропал без вести.

Лев Хаим, 1938, г. Пушкин.

Левинзон Дмитрий, 1911, Рига.

Левинзон Зюня, г. Пушкин.

Левинзон Теви, 1899, г. Пушкин.

Левенташ – глава семьи, г. Пушкин.

Левенташ – мать, г. Пушкин.

Левенташ – мальчик, г. Пушкин.

Левенташ – мальчик, г. Пушкин.

Левенташ – девочка, г. Пушкин.

Леви Илья Абрамович, 1912, пропал без вести.

Левитин Хаим Яковлевич, 1898, пропал без вести.

Лежень Шлёма Гершевич, 1913, пропал без вести.

Лейкин Гирш, 1871, г. Пушкин.

Лейкин Бейля, 1871, г. Пушкин.

Лернер Сруль, 1880, Ленинград.

Лернер Ева, 1913, Ленинград.

Лившиц Наум Моисеевич, 1911, на фронте.

Лившиц Яков, 1923, на фронте.

Литвин Илья, 1904, на фронте.

Литманович – семья, г. Пушкин.

Лифшиц Борух, 1925, Ленинград.

Лифшиц Фаня, 1914, убита немцами после эвакуации.

Лифшиц Илья, 1912, в ополчении.

Логак Соломон, 1925. г. Пушкин.

Логак Фрада, 1890, г. Пушкин.

Логак Соня, 1920, погибла при эвакуации.

Лурье Изя, г. Пушкин.

Лурье Мендель, г. Пушкин.

Лурье Моисей, 1888, г. Пушкин.

Лурье Софья, 1892, г. Пушкин.

Лурье Фаина, 1925, г. Пушкин.

Маркин, г. Пушкин.

Маркина, г. Пушкин.

Маркович Софья, 1892, г. Пушкин.

Матрацник Песя, 1872, Ленинград.

Матрацник Иегошуа, 1874, Ленинград.

Медвежнер Иаков, 1900, на фронте.

Мендельсон Виктор Ис., 1921, на фронте.

Мерлис Полина, 1881, г. Пушкин.

Мерлис Семён, 1876, г. Пушкин.

Милявский Мордух, 1906, г. Пушкин.

Миронович – женщина, г. Пушкин.

Миронович – ребёнок, г. Пушкин.

Миронович – ребёнок, г. Пушкин.

Мицкевич, г. Пушкин.

Мишозник Аркадий, г. Пушкин.

Мошняцкая Люба, 1910, Ленинград.

Мошняцкий Самуил, 1903, Ленинград.

Мошняцкий Кирилл, 1938, Ленинград.

Мошняций Михаил, 1906, Ленинград.

Мовшин Хацкель, 1901, на фронте.

Нейворт Давид Богд., 1905, пропал без вести.

Немировская Мария, 1892, расстреляна в Краснодарском крае.

Непомнящий Изя, 1924, г. Пушкин.

Новицкий Самуил Ив., 1905, на фронте.

Пацман Ицхак, 1874, Ленинград.

Певзнер Шура, 1919, Пушкин.

Пергамент Игорь Бор., 1918, на фронте.

Подмазо, г. Пушкин.

Понизовский Самуил, 1907, г. Пушкин.

Понизовская Хана, 1875, г. Пушкин.

Рабинович Яков, 1925, Ленинград.

Рабинович Матус, 1906, на фронте.

Раввинов Вульф Иосиф., 1896, на фронте.

Раввинский Илья Залман., 1923, на фронте.

Райбанский Альберт Иосиф.,1921, на фронте.

Райкин Давид Лазаревич, 1903, пропал без вести.

Ревин Мирон Ал., на фронте.

Рогольский Хонон Наумович, 1897, пропал без вести

Рохварг Давид Шмулевич, 1907, пропал без вести в 1941 г.

Рохлин Файвус Шмулевич, 1916, пропал без вести в 1942 г.

Рубинчик Аркадий Берк., 1915, пропал без вести в 1941 г.

Рудер Михаил Берк., 1899, на фронте.

Рудис – муж., г. Пушкин.

Рудис – жен., г. Пушкин.

Рудник Софья, 1920, во время студ. каникул на Украине.

Савиковский Виктор, 1937, погиб в Минском гетто.

Сапгир Исак Абр., 1896, пропал без вести в 1944 г.

Свердлова Соня, 1880, Ленинград.

Свердлов Мендель, 1881, Ленинград.

Серебро Лев, 1896, Ленинград, погиб при бомбёжке.

Соболев Вульф Зинов., 1921, пропал без вести.

Со (у) ккер, г. Пушкин

Симон, г. Пушкин

Соболев Владимир, 1921, на фронте.

Соболева Софа, 1924, г. Пушкин.

Тетельбаум Рива, 1888, Ленинград.

Тевелева Любовь, 1882, Пушкин.

Тер-Казарьян Люсик, 1926, после эвакуации.

Ульмахер Борис, 1923, армия.

Ульмахер Фаня, г. Пушкин

Ферберов Яков, 1910, на фронте.

Фрейман Евгений Фридрих.,1913, пропал без вести.

Фридман Нина, г. Пушкин.

Церлюк, г. Пушкин.

Цирлин Эммануил Берг., 1910, на фронте.

Церлюк Алик, г. Пушкин.

Цлав Шая, 1915, на фронте.

Черноглаз Арон, 1916, на фронте.

Чернявский Лёва, 1903, на фронте.

Шалыт Вениамин, 1924, на фронте.

Шалыт, Ленинград.

Шаршевский Хаим Рафаил., 1899, пропал без вести.

Школьников Моисей Шлёмович, 1910, пропал без вести.

Шлёнский Миша, 1905, Ленинград.

Шмуц Евгений, 1924, на фронте.

Шпильман Ян Исакович, 1905, на фронте.

Штин Арон Мендел., 1920, пропал без вести.

Шумер Абрам, 1922, на фронте.

Шумер Хона, 1879, во время поездки на Украину.

Эйдельман Борис Исак., 1925, на фронте.

Экстер Соломон, 1912, на фронте.

Эпелтман Азриль Шмулев., 1901, на фронте.

Эппель Зюма, 1933, Украина, на каникулах.

Эппель Наум, 1936, Украина, на отдыхе.

Эпштейн Ася, г. Пушкин.

Якобсон Владимир Вульф., 1924, на фронте.

Ямпольская Бейла (Бася), 1879, г. Пушкин.

Ямпольский Леви-Ицко, 1877, г. Пушкин.

Тосно

Тосно были захвачено немцами 28 августа 1941 г., не встретив там сопротивления. После занятия посёлка все жители были выселены из своих домов и их место заняли немцы.

20 октября 1941 г., в 8 часов, в г. Тосно «эйнзатцгруппа А» в сотрудничестве со второй бригадой СС и полевой жандармерией провела проверку всех местных жителей. Город был окружен подразделениями бригады СС. Люди были направлены на большую площадь и проверены командой полиции безопасности. Поводом для облавы в Тосно послужил, видимо, пожар на лесопильном заводе в центре посёлка в октябре 1941 года. 13 местных жителей, в том числе женщин, не виновных в пожаре, были взяты в заложники и расстреляны.

Всего за период с 15 по 23 октября 156 человек были подвергнуты казни. Свидетели рассказывали, что в Тосно вдоль всего проспекта Кирова тянулись виселицы…

По переписи 1939 г. в Тосненском районе проживало 203 еврея. Не сохранились точные сведения о их судьбе. Известно лишь, что все еврейское население пос. Саблино, входящего в Тосненский район, было вывезено в Лисино-Корпус, где вместе с другими расстреляно в 1943 году.

Свидетелям запомнилась трагическая смерть часового мастера, еврея Цепнякова. Эсэсовцы утопили его в сортирной яме. Его окунали, вытаскивали, снова окунали, пока он окончательно не захлебнулся. Тогда же расстреляли и его дочь.

Погибли в Тосно:

Гирш Исакович Целнаков, 1871 г. р. – по свидетельству внука – расстрелян.

Анастасия Целнакова, 1877 г. р. – умерла от разрыва сердца при расстреле мужа.

Иосиф Глускер, 1898, повешен немцами как еврей и партизан.

Василевская, 1905, еврейка.

Василевская Евгения Васильевна, 1928, еврейка – расстреляна.

Василевская Елена Васильевна, 1933, еврейка – расстреляна.

В п. Торковичи Оредежского района:

Петров (годовалый младенец).

Кубышкин (годовалый младенец).

Эвакуация

Сразу же после начала войны встал вопрос о необходимости эвакуации промышленных предприятий, материальных и художественных ценностей, а также гражданского населения в восточные районы страны. Уже в начале июля 1941 г. были изданы соответствующие постановления, регламентирующие порядок её осуществления. Гражданское население эвакуировалось по указанию военного командования, а из прифронтовых и угрожаемых районов – с разрешения специально созданных Советов по эвакуации. В первую очередь осуществлялся организованный вывоз рабочих, служащих, колхозников и учащихся вместе с предприятиями и организациями, а также лиц, подлежащих мобилизации в Красную Армию. В обязательном порядке вывозили политически неблагонадёжных лиц. Повезло высылаемым из Ленинграда немцам и финнам. Почти 60 тысяч человек этих национальностей вывезли из города и выслали в Коми и Архангельскую область. Власти видели в них возможных вражеских пособников. Затем уже осуществлялась эвакуация в индивидуальном порядке, по собственной инициативе. Организованной эвакуацией простых горожан власти всерьез не занимались. Эти жители города были предоставлены сами себе в принятии правильного решения. К сожалению, руководство города и страны не позаботились о сосредоточении в Ленинграде достаточных запасов продовольствия, чтобы население города могло выдержать длительную осаду. Не смогли они обеспечить в максимальной степени и вывоз населения на Большую землю, и в первую очередь нетрудоспособных людей и людей, не имеющих работы. Последних становилось всё больше и больше в связи с эвакуацией многих предприятий и сокращением объёма работ на заводах и в учреждениях, оставшихся в городе.

Многие историки считают, что руководители города не убедили, не организовали и, наконец, не заставили покинуть город тех, кто ничем ему помочь уже не мог, – женщин, детей, стариков. Эти люди, дети и иждивенцы, не работавшие и не приносившие особой пользы городу, становились первыми жертвами ленинградской блокады. Вопрос о том, уезжать или не уезжать, волновал в доблокадный период и во время блокады практически всех ленинградцев. Он во многом разделил их на тех, кто считал своим долгом остаться в городе, и тех, кто стремился поскорее из него выбраться. Людей, стремящихся эвакуироваться, на первом этапе войны даже считали паникёрами и предателями. Разные исследователи приводят разноречивые данные о количестве людей, эвакуированных из Ленинграда, но наверно правильным следует считать, что эвакуировано было около 1 млн. 800 тысяч человек, в том числе около 300 тысяч жителей Ленинградской области и Прибалтийских республик. Массовая эвакуация ленинградцев проводилась в основном в 3 этапа:

Первый этап – с конца июня до сентября 1941 г.

В самом начале войны была предпринята попытка вывоза из города детей. Уже 29 июня 1941 г. Ленгорисполком принял решение «О вывозе детей из Ленинграда в Ленинградскую и Ярославскую области», согласно которому предполагалось вывезти 390 тыс. человек со школами и детскими учреждениями. И в тот же день десятью эшелонами были отправлены 15.192 ребенка.

В это время немцы стояли еще на дальних подступах к городу и его руководители были уверены, что опасность Ленинграду грозит в первую очередь со стороны Финляндии. Поэтому дети отправлялись в те места, которые посчитали безопасными – южные и юго-восточные районы Ленинградской области. Большое число эвакуируемых детей попало в Демянский, Маревский, Молвотицкий, Валдайский и Лычковский районы, а также в район Старой Руссы Новгородской области. Многие ленинградцы не хотели отправлять детей и скрывались с ними на дачах. Мероприятие это было крайне непродуманным и ошибочным. Д. С. Лихачёв в своих воспоминаниях рассказывает:

«Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород – навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие „дамы“, похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих».

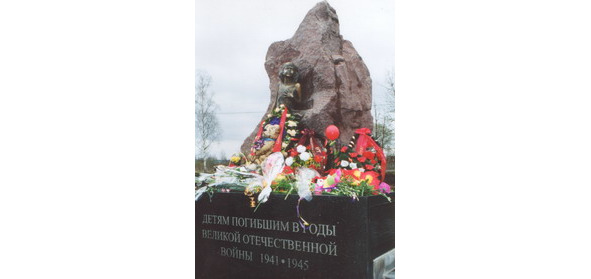

В августе некоторые матери стали приезжать туда, пытались украсть своих детей, забрать их назад в Ленинград. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 г., многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов – в их числе и «отцов города». Детей часто везли прямо навстречу войне. Им суждено было попасть в самое огненное пекло. О трагедии, произошедшей на станции Лычково (теперь это Новгородская область), долгие годы не писали. Тогда под варварские вражеские бомбежки попали беззащитные эшелоны с ленинградскими детьми. Только скромные могилы с надписью «Ленинградские дети» на кладбище в поселке Лычково и в некоторых других местах напоминают сейчас о случившейся трагедии.

Потребовалось много усилий, чтобы перенаправить эшелоны с детьми на восток или вернуть их в Ленинград. Часть детей погибла в результате немецких бомбардировок. Около 170 тыс. детей были привезены обратно в город. Думаю, что, если бы этих детей направили бы не в Ленинград, а в восточные районы России, а затем к ним присоединили бы и их родителей, то можно было бы в значительной степени облегчить положение в Ленинграде после его блокирования. Обо всём этом я сужу не по чьим-то словам и рассказам, а на основании сохранившихся воспоминаний о событиях, непосредственным участником которых я был. Нашей семье, возможно, повезло больше, чем другим. До войны моих родителей связывали добрые дружеские отношения с семьёй Марии Ивановны и Абрама Львовича Ремизовых. Мария Ивановна работала заведующей детским садом. Когда началась кампания с обязательной эвакуацией детей, она, будучи человеком волевым и энергичным, в очень короткие сроки сумела подобрать обслуживающий персонал и вывезти группу детей, включая ребят своего детского сада, в назначенное ей село. По-моему, его звали Пикалёво. В эту группу Мария Ивановна включила своих двух дочерей и нас четверых – детей её друзей. Работа её была сложной и ответственной. Перевести в сохранности несколько десятков маленьких детей, устроить их в пустующей сельской школе, обеспечить кроватями, питанием и всем прочим, что нужно для детей, оторванных от своих родителей, и создать при этом атмосферу летнего отдыха, а затем вернуть в Ленинград без потерь – задача не из лёгких. Мария Ивановна справилась с ней блестяще. Парадоксально, но я вспоминаю эти несколько недель первой эвакуации, как лучшее время моего военного детства. Стояла прекрасная летняя погода. Было много цветов и ягод. Мы, дети, прекрасно отдыхали, и нам не хотелось возвращаться в Ленинград, когда начались сборы в обратную дорогу. Мария Ивановна опекала детей нашей семьи, а нам четверым было – 5, 7, 9 и 10 лет. Мне приятно вспомнить, что позднее, когда Абрам Львович воевал, а Мария Ивановна не смогла эвакуироваться и осталась в блокированном Ленинграде с двумя дочерьми, мой отец, служивший в Ленинграде, помогал ей продуктами из своего скромного пайка. Говорили, что он спас эту семью от голода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.