Полная версия

Семиты. Языки, народы, миграции, обычаи

Язык иврит в книге Тихомирова А. Е., Краткие грамматики: иврит, белорусский, украинский, нидерландский, шведский языки, Ridero, Екатеринбург, 2017.

Формирование семитской общности и миграции

Постепенное имущественное и общественное расслоение древней общины ностратических народов вело к тому, что верхушка родовой знати на первых порах формирования общности еще должна была считаться с мнением всей общины Обычно заседание совета происходило в присутствии всех воинов, которые, как это рисуют эпические песни древнейших обитателей Двуречья, активно выражали свое одобрение или неодобрение решениям вождя и совета. Военные успехи еще в известной мере обогащали всю данную общину, но главным образом ее верхушку. Такие порядки на последнем этапе развития первобытнообщинного строя называют военной демократией. Внутренние связи в древней общине в этот период еще не были разрушены. Памятники последнего этапа первобытнообщинного строя среди ностратических повсеместно свидетельствуют о силе коллективного труда. Когда участившиеся войны потребовали укрепления обороны поселений, создавались мощные крепости, стены которых были сложены из громадных необработанных глыб камня (так называемая циклопическая кладка), вырубить которые и доставить на место можно было только коллективным трудом многих людей. Там, где не было камня, воздвигались толстые стены из кирпича-сырца. Устройство оросительных каналов также требовало слаженного труда всего коллектива членов общины. Общинники еще участвуют в общественных делах своего коллектива, будучи членами народного собрания. Но все чаще трудом коллектива злоупотребляет в своих интересах родовая знать, с могуществом которой рядовые общинники уже не могут спорить.

Общественная активность племенной массы сказывается в период разложения первобытнообщинного строя и в художественном творчестве. К этому периоду восходят многие замечательные эпические памятники народной поэзии древнего Востока. Одной из главных областей художественного творчества было также ремесло, что хорошо нам известно на примере гончарного производства. На всем протяжении зоны земледельческих очагов в 4 и 3 тысячелетиях до н. э. получает распространение расписная посуда, украшенная одноцветными или многоцветными орнаментами и стилизованными изображениями животных и символов земледельческих божеств – солнца, воды, колоса. По этим изделиям, распространенным на огромном протяжении от берегов Черного и Средиземного морей до Китая, через Иран и Среднюю Азию, энеолитические культуры этих территорий получили название культур крашеной керамики. Те же стилистические черты проявлялись в искусстве резьбы по камню и, надо полагать, в изделиях ткацкого ремесла, которым явно подражают многие росписи на посуде.

Этот период явился важным этапом в развитии языков. В неолитический период и особенно во время энеолита происходит оформление многих из нынешних языковых семой. В западной части полосы, занятой южными племенами скотоводов и первыми земледельческими очагами, сложилась семито-хамитская семья языков. Центром ее, как можно предполагать, явилась Сахара, или, точнее, северная часть Африки, еще в то время, когда эта область была более пригодна для обитания. Со временем племена, говорившие на языках семито-хамитской семьи, расселились в разные стороны: не позже V – IV тысячелетий до н. э. Аравийский полуостров заселили семиты, составившие скотоводческое население Передней Азии; а в долине Нила осели и перешли к земледелию, вероятно еще в начале неолита, близкие по языку к семитам египтяне; север Африки заняли племена берберо-ливийской группы языков; саванны и нагорья северо-восточной части Африки и верховья Голубого Нила заняли пастухи и охотники, говорившие на языках кушитской группы; к югу от Сахары распространились племена, говорившие на других языках той же группы. Области, где расселялись последние две группы, примыкали уже вплотную к областям обитания носителей языков, принадлежавших к языковым семьям Центральной и Южной Африки.

Народы, говорящие ныне на языках семито-хамитской семьи языков, принадлежат к самым разнообразным антропологическим типам – от европеоидов до негроидов, то есть происходила постоянная метисация различных племен и народов.

Формирование индоевропейцев относится к степям от Южного Урала до Алтая. Ныне в состав этой семьи входят языки индоиранские, славянские, балтийские, германские, романские, кельтские и другие.

Также очагом пастушеских племен, начавшим играть большую роль в истории значительно позднее, была Центральная Азия; она была центром распространения близко родственных между собой тюркских и монгольских языков.

Но не только пастушеские племена образовывали определенные, широко распространенные языковые семьи. Их возникновение было неизбежно всюду, где было возможно расселение племен. Восток Азии был центром распространения синотибетских языков, к которым принадлежат и современные языки Китая, Тибета, Бирмы и Вьетнама.

Свободно расселялись еще со времен мезолита однородные по своему культурному и этническому типу племена лесной зоны от Зауралья до Прибалтики; здесь, по всей вероятности, сложилась финно-угорская семья языков, в число которых входят ныне такие языки, как венгерский, марийский, мордовский, эстонский, финский, карельский и другие.

Каждая из этих семей языков имела своеобразные черты грамматического строя и словарного запаса. Так, семито-хамитские языки отличаются ярко выраженной особенностью: согласные играют главную роль, составляя костяк корня, в то время как гласные внутри корня имеют подчиненное значение и передают грамматические отношения. Языки семито-хамитской семьи отличаются также богатым развитием внешней флексии (окончаний и приставок). Еще более богатая флексия характерна для индоевропейских языков, для которых типична также сложная система склонений и спряжений. Финно-угорские, тюркские и монгольские языки выражают грамматические отношения путем агглютинации, то есть «приклеивания» отдельных показателей к основе. Каждый из этих показателей выражает какое-нибудь одно грамматическое отношение. Синотибетские языки выражают грамматические отношения главным образом путем определенного расположения слов (каждое из которых является, в сущности, корнем) внутри предложения. Развитие языков в пределах языковых семей шло в каждом случае особыми путями, так что в дальнейшем в грамматическом строе языков мира наблюдается большое разнообразие. Не меньше, чем грамматический строй, различен и словарный состав языков различных семей. За время своего многотысячелетнего существования в условиях разрозненных общин каменного века древние люди создало бесконечное разнообразие родовых и племенных языков.

Нубийские эфиопы занимались скотоводством и земледелием; вначале уровень развития их общества был сходен с египетским, и лишь позднее Египет начал быстро опережать Эфиопию. Нубия – историческая область в долине между 1-м и 5-м порогами Нила, на территории современных Египта и Судана. Далее на юг, в пределах Судана, а также на побережьях Сомали и Эритреи, где располагалась легендарные страны Пунт и Офир, обитали негритянские и – в глубине страны – также пигмейские племена. К западу от Нильской долины обитали племена ливийцев, говорившие на языках ливийско-берберской ветви семито-хамитских языков. Цвет кожи их был светлее, чем у египтян. Судя по некоторым данным, область их расселения простиралась вплоть до Атлантического океана; нынешние народности Северной Африки, говорящие как на берберском, туарегском и других языках этой группы, так и на диалектах арабского языка, являются их потомками. Ливийцы представляли собой племена охотников, бродячих скотоводов и первобытных земледельцев; условия их жизни в сухих степях были неблагоприятны. Лишь в прибрежных долинах Северо-Западной Африки условия были более пригодны для земледелия, но и здесь оно еще не могло развиться во времена энеолита. Рабовладельческое общество возникло у этих племен много позже, чем у их соседей в долине Нила.

На северо-востоке соседями египтян были семитические скотоводческие племена.

Для превращения долины Нила в одну из плодороднейших стран мира необходим был преобразующий человеческий труд. Производство кремневых орудий достигло в первобытном Египте исключительного совершенства. Этому способствовало обилие здесь отличного кремня. Медные орудия появились в Египте тоже очень рано. Хотя в самом Египте месторождения медной руды ничтожны, но недалеко от долины Нила – на Синайском полуострове – находились богатейшие месторождения меди. Их начали разрабатывать в самой глубокой древности. Распространение относительно совершенных орудий труда позволило обществу рано достигнуть того уровня развития, при котором становилось возможным широкое хозяйственное использование могучей природной силы – реки. Только человеческий труд мог распределить равномерно и своевременно избыточную влагу по поверхности земли и устранить как безводье, так и заболоченность почвы.

В результате труда многих поколений страна была покрыта сетью перекрещивавшихся насыпей, которые отгораживали земледельческие участки. Сквозь высокие наносные берега от реки к этим участкам были прорыты протоки. Во время половодья участки затоплялись. После того как вода пропитывала почву, отстаивалась и отлагала ил, ее спускали обратно в реку. По мере того как создавалась оросительная система, в первобытных родоплеменных общинах, переходивших к земледелию, становились возможными более производительный земледельческий труд и накопление продуктов сверх необходимых для прокормления самих работников. В то же время становилось возможным и присвоение большей части произведений труда более богатыми и сильными людьми – жрецами и вождями, изначально это мог быть один и тот же человек, или тайный жрец, который неявно руководил жизнью племени через своих «доверенных» лиц – загипнотизированных вождей. Они и завладевали средствами производства. Несомненно, что в условиях Египта и Двуречья этот процесс происходил очень рано, так как для водоустройства и обработки илистой почвы, для получения с нее довольно высоких урожаев здесь достаточно было самых простых орудий.

Порабощение человека человеком началось в Египте в глубочайшей древности. Вместе с тем, как и в других странах, здесь разрушалась родоплеменная общность. Месопотамская равнина окаймлена с севера и востока окраинными горами Армянского и Иранского нагорий, на западе она граничит с Сирийской степью и пустынями Аравии. С юга равнина ограничена Персидским заливом, куда впадают Тигр и Евфрат. В настоящее время обе эти реки за 110 км до впадения в море сливаются в единый речной поток – Шатт эль-Араб, но в древности море вклинивалось значительно глубже на северо-запад и обе реки впадали в него раздельно. Центр возникновения древнейшей цивилизации был расположен именно здесь, в южной части Двуречья.

Естественные богатства, из тех, которые могли быть использованы древнейшим населением равнины, невелики – тростник, глина, а в реках и болотистых озерах – рыба. Из древесных пород можно отметить финиковую пальму, дающую питательные и вкусные плоды, но низкую по качеству древесину. Отсутствовали необходимые для развития хозяйства камень и металлические руды.

Древнейшим населением страны, заложившим основы цивилизации в Двуречье, были шумеры; можно утверждать, что уже в IV тысячелетии до н. э. шумеры были основным населением Двуречья. Для физического типа шумеров, если доверять сохранившимся, обычно довольно грубо передающим облик человека статуям и рельефам, было характерно круглое лицо с крупным прямым носом. Скорее всего, это были выходцы из степей Южного Урала, ранние индоевропейцы, которые захватили и в Египте и в Двуречье власть и стали правителями-богами.

С III тысячелетия до н. э. в Двуречье из Сирийской степи начинают проникать скотоводческие семитические племена. Язык этой группы семитических племен носит название аккадского или вавилоно-ассирийского, по тем позднейшим наименованиям, которые эта группа семитов приобрела уже в Двуречье. Сначала они селились в северной части страны, переходя к земледелию. Затем их язык распространился и в южной части Двуречья; к концу III тысячелетия произошло окончательное смешение семитического и шумерского населения.

Различные семитические племена в это время составляли основную массу скотоводческого населения Передней Азии; территория их расселения охватывала Сирийскую степь, Палестину и Аравию.

Северную Месопотамию и окраинные нагорья Ирана, окаймляющие с востока долину Тигра и Евфрата, населяли многочисленные племена, близкими отдельным современным кавказским языкам. В северной части Месопотамии и на притоках Тигра памятниками рано засвидетельствованы поселения племен хурритов (родственны урартам); далее к востоку, в горах, жили луллубеи и гутеи (кутии). Соседние с Двуречьем долины рек Юго-Западного Ирана занимали эламиты, чей язык родственен дравидским языкам древней Индии.

В своем большинстве эти и близкие к ним племена в IV – III тысячелетиях до н. э. были оседлыми горными земледельцами и полуоседлыми скотоводами, жившими еще в условиях первобытно-общинного строя. Именно они создавали в Передней Азии энеолитическую «культуру крашеной керамики»; их поселения – Телль-Халаф, Телль-Брак, Арпачия, Тепо-Гаура, Самарра, а глубже в нагорье Ирана Тепе-Гиян, Тепе-Сиалк, Тепе-Гиссар, Туренг-Тепе – позволяют судить о характере развития племен, занимавшихся горно-ручьевым земледелием в период неолита и энеолита. Большинство из них вначале еще опережало в своем развитии племена, населявшие Двуречье, и только со второй половины IV тысячелетия население Двуречья быстро обгоняет своих соседей.

Лишь у эламитов в рабовладельческое общество возникает только немногим позже, чем в Шумере.

На берегу Тигра располагался древнейший город Лагаш, оставивший ценнейшие исторические источники и игравший важную роль в истории Шумера в III тысячелетии до н. э., хотя более позднее предание, нашедшее отражение в списке царских династий, его совсем не упоминает. Постоянный противник Лагаша – город Умма находился к северу от него. От этого города дошли ценные документы хозяйственной отчетности, являющиеся надежной основой для определения общественного строя Шумера. Исключительную роль в истории объединения страны сыграл наряду с городом Уммой город Урук, возможно основанный древними индоевропейцами, на Евфрате. Здесь при раскопках была открыта древняя культура, сменившая культуру Эль-Обейда, и были найдены древнейшие письменные памятники, показавшие пиктографические истоки шумерского клинописного письма, то есть письма, состоявшего уже из знаков условного начертания, в виде клинообразных углублений на глине. К северу от Урука, на берегу Евфрата, находился город Шуруппак (5-3-е тыс. до н.э.), откуда происходил Зиусудра (Утнапиштим) – герой шумерского мифа о потопе.

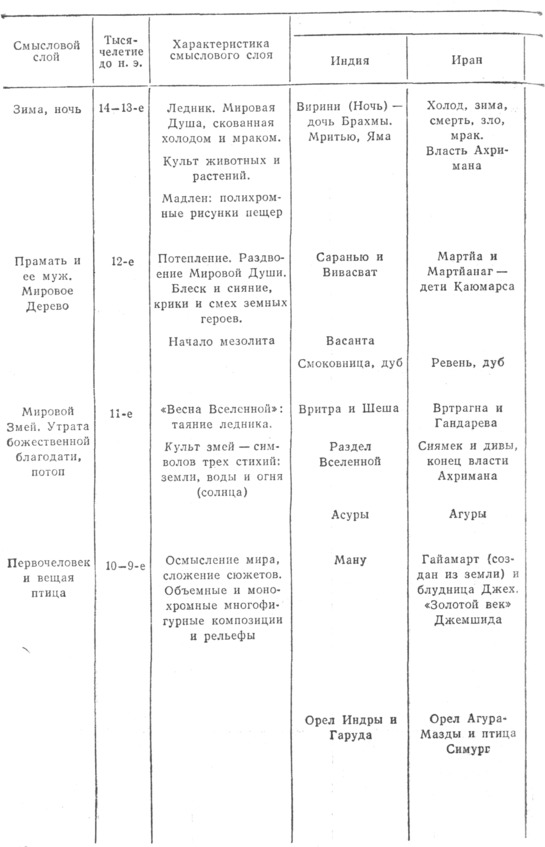

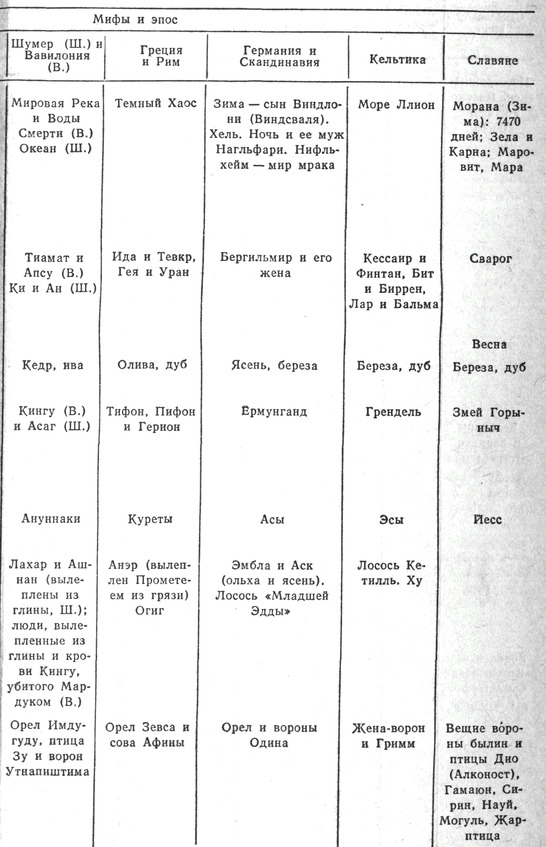

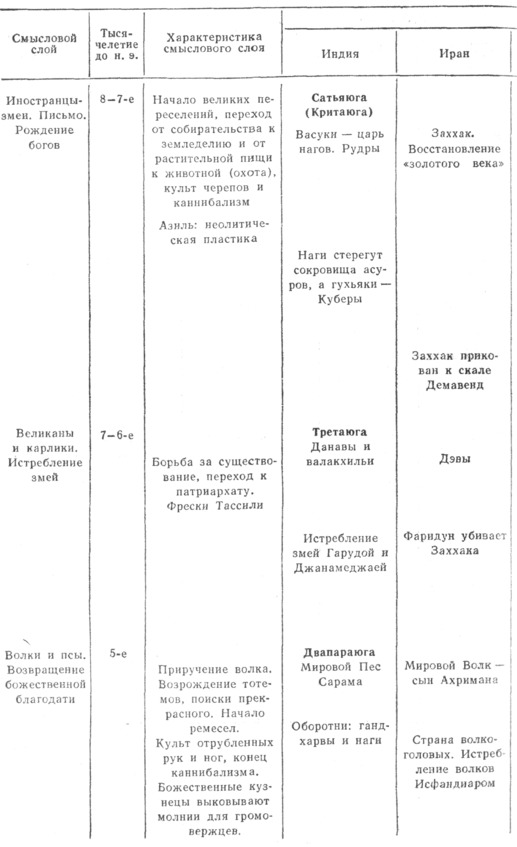

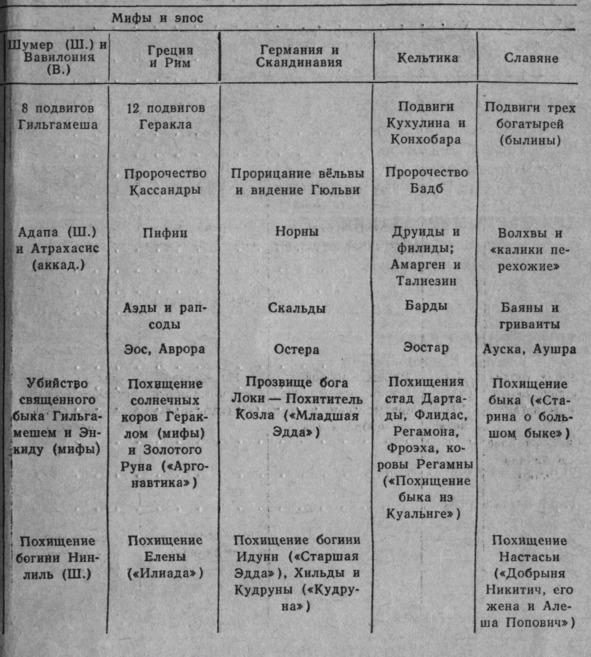

Общность мифов ностратических народов.

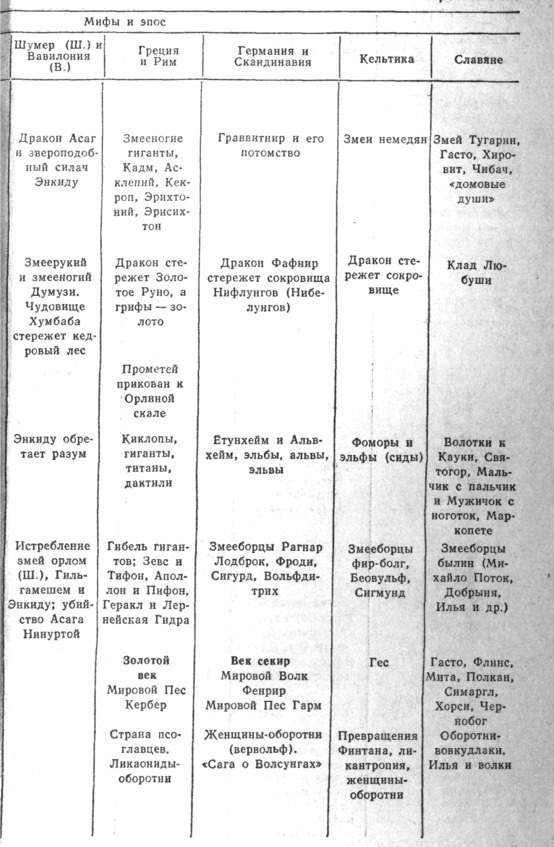

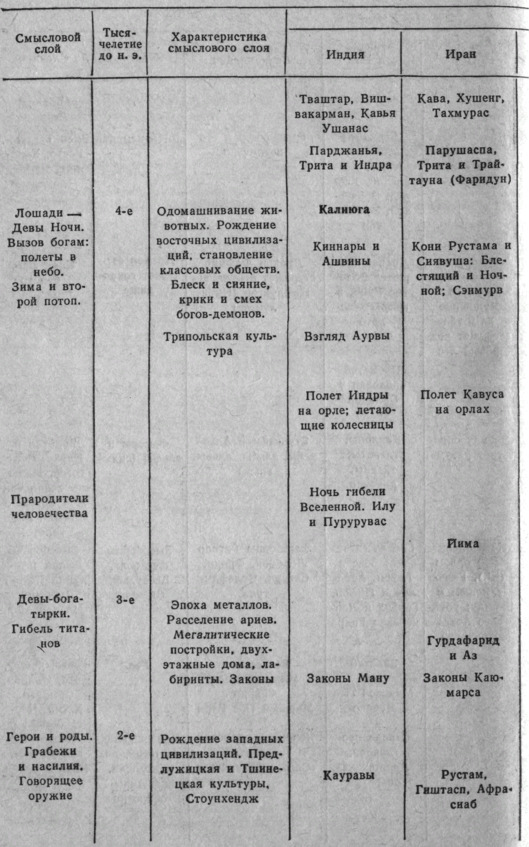

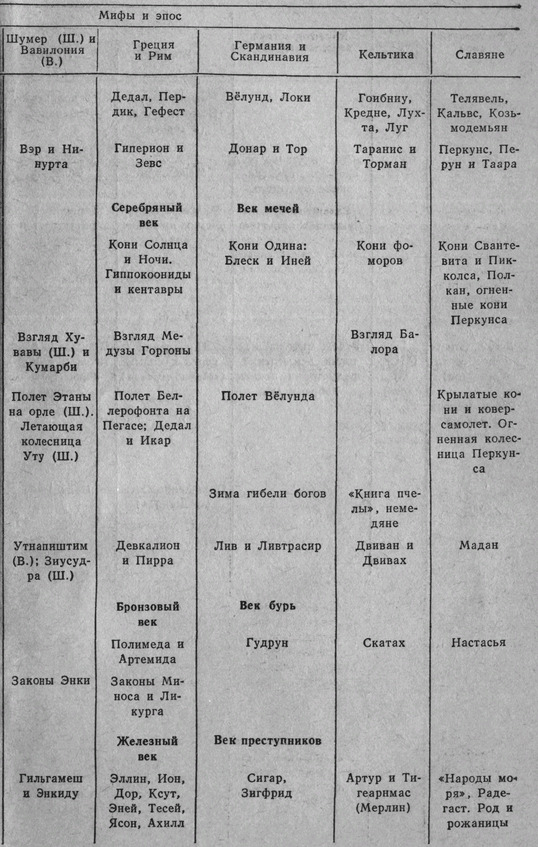

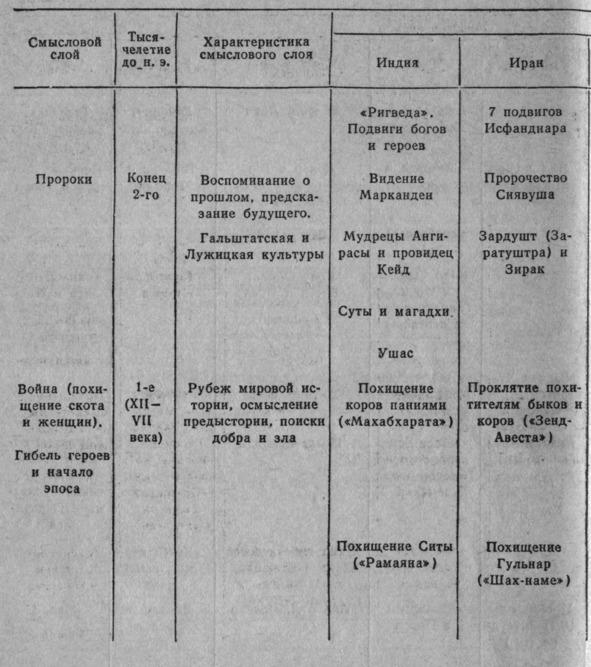

Археологические слои мифов. Приложение. (Снисаренко А. Б. Третий пояс мудрости: Блеск языческой Европы. Л.: Лениздат, 1989, с. 278—285).

Таблица 1.

Таблица 1 (продолжение)

Таблица 2

Таблица 2 (продолжение)

Таблица 3

Таблица 3 (продолжение)

Таблица 4

Таблица 4 (продолжение)

В северной части Двуречья, на берегу Евфрата, находился город Киш, где было найдено во время раскопок 20-х годов XX века много памятников, восходящих еще к шумерскому периоду истории северной части Двуречья. На севере Двуречья, на берегу Евфрата, находился и город Сиппар. Согласно более поздней шумерской традиции город Сиппар являлся одним из ведущих городов Двуречья уже в самой глубокой древности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.