Полная версия

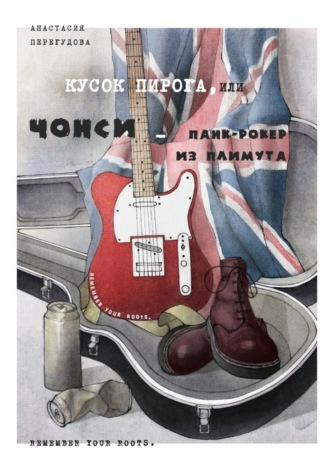

Кусок пирога, или Чонси – панк-рокер из Плимута

Возле автобусной остановки Гровер опустил меня на землю и взгромоздил на свою спину большой полуоткрытый рюкзак, который все это время был у него в руках. Рюкзак был набит до отказа скомканными вещами и музыкальными пластинками, которые норовили вывалиться из не застёгнутого отделения. Было понятно, что брат собирал вещи второпях, да и вел он себя нервно, постоянно отирал пальцами губы, как будто коснулся ими чего-то грязного, переминался с ноги на ногу, мысками «мартинсов» поддевая асфальт. Посмотрев наконец на его лицо, я заметил неестественно красные щеки и вытекающую из его носа тоненькую красную струйку крови. Впервые я видел его таким всклокоченным. Казалось, сейчас он взорвется, и я испугался, но не за брата, а за пластинки, которые представлялись мне тогда величайшей ценностью.

Я молчал. Ни на шаг не отходя от Гровера, стоял и, нахмурив брови, глядел на него, ожидая хоть каких-то слов, которые успокоили бы меня. Гровер же внезапно задрал голову к небу и шумно выдохнул, мелкие капельки крови разлетелись по сторонам, точно сказочный дракон полыхнул огнем из пасти.

– Скоро приедет наш автобус, – глядя в небо, сказал он. – Что-то новенькое, а? – Его голос внезапно задрожал, хоть он и пытался скрыть волнение под напускным спокойствием. Опустив голову, Гровер наконец обратил свой взгляд на меня и слабо улыбнулся уголком рта, ухмыляясь чему-то, хотя глаза его были полны не веселья, а тоски. Приблизился ко мне и, чуть нагнувшись, перекинул свою сильную руку через мои плечи и прижал к себе, как если бы боялся, что я вынырну из-под его хватки и бесследно растворюсь в белом облаке тумана.

– Где мама? – спросил я, губы мои, казалось, от волнения скрипели, как скрипела у нас дома половица – предвестница беды. Накинутая поверх моих плеч джинсовая куртка нисколько не согревала – наоборот: то самое ужасное предчувствие, поднимающееся ноющей болью из моего желудка, распространялось ознобом по всему телу, и на мгновение показалось, что эта боль сейчас разорвет меня, и я просто исчезну в тумане, но, скрестив руки наподобие обруча, я сообразил обхватить себя за живот и так держал сам себя изо всех сил.

– Не волнуйся, она придет за нами, – стараясь держаться уверенно, ответил брат. Пнув мыском мелкий камушек, он тяжело вздохнул и вновь утешительно потрепал меня по плечу. Ветер усиливался с каждой минутой, отсыревший воздух вместе с клочьями тумана забивался в легкие, и я съежился, стараясь унять дрожь и по-прежнему на всякий случай крепко сжимая живот руками. Гровер, видя, как я скукоживаюсь, стал растирать мои плечи все сильнее, с остервенелым отчаяньем пытаясь согреть меня, но безуспешно.

– Куда мы?.. – Я вновь поднял глаза на брата и напряженно сощурился, как будто хотел каким-то чудом разгадать ответ. Однако ответить он не успел. За нашими спинами раздались шаги, обернувшись, в тумане я увидел маму. Она волочила за собой по влажному асфальту большущую сумку на колесах, пыхтя и от напряжения стискивая зубы, едва перебирала уставшими ногами в балетках на низком каблуке. Она действительно пришла за нами, как и обещал Гровер.

Только когда мама подошла к нам вплотную, и Гровер мигом выхватил из ее тонких, но невероятно сильных рук тяжелую ношу, я увидел ее глаза – они были наполнены слезами, отражавшими безграничную пустоту улиц.

Тыльной стороной ладони вытерев глаза, мама обменялась с Гровером торопливым шепотом, из которого я не расслышал ни слова, а затем, наконец, одарила меня вселяющим надежду взглядом. Окончательно сморгнула слезы, точно их и не было вовсе, и, едва шевеля губами, коснулась ими моего затылка: «Я все тебе объясню, малыш, обещаю. Дай мне немного времени». Я не знал, сколько надо дать маме времени, потому просто стоял, хлопая глазами, терпеливо ждал, переводя взгляд с мамы на брата и обратно с брата на маму. Так прошло несколько минут и, внезапно я понял, что никто не собирается мне ничего объяснять, мы просто ждем приезда автобуса. Но, с мамой мне стало спокойней, и я стал разглядывать серые облака. Витиеватыми узорами расплываясь по небу, они, гонимые порывами ветра, сбивались в одну сторону и неслись сквозь хладно-солнечные просветы куда-то вдаль.

Наконец, издали зажужжал мотор автобуса, звук приближался, пробивая туман, пока не превратился в громкое урчание совсем рядом. Автобус остановился, водитель открыл двери и закурил прямо на своем водительском сидении, выдыхая дым в приоткрытое окно. Пришлось мне оторваться от разглядывания небесных рисунков.

– Идем, – сказал Гровер, махнув мне рукой, и мама пропустила нас вперед. На первой ступени автобуса, заскрипевшей металлическим треском под ногами, я остановился, озираясь назад – на раскидистый кустарник орешника, за которым, если свернуть и пройти вперед ровно тридцать девять больших шагов Гровера, покажется наш дом, «место» Клиффордов, которое уже никогда не станет дворцом. Губы мои сжались в плаксивую линию грусти, руки опустились, – все тело вмиг обмякло, будто я потратил последние силы на то, чтобы удержать свое тщедушное тело от исчезновения.

«Почему мы оставляем дом, куда едем, – думал я. – И куда девался папа?»

Ласково взяв меня за руку, мама провела меня вовнутрь автобуса и усадила на одно из пропахших бензином сидений. Гровер молча уставился в окно, когда водитель, наконец, выбросив из окна окурок и, захлопнув двери, нажал на педаль газа. Автобус тронулся в путь.

Вслед за нами полетело гудение ветра. Островки тумана пытались посоревноваться в скорости с колесами автобуса, отчаянно цеплялись за них, но оставались позади, паровые монстры словно выпускали нас из своих сетей, отворяя невидимую дверь из белесой мглы перед нами.

Остатки сил покинули меня, и я погрузился в спасительную дремоту. Не помню, сколько мы ехали и где вышли из автобуса, но хорошо помню, как топчусь на изрытом червями куске земли. Руки в карманах куртки, я перебираю пальцами топорщащиеся из джинсовых стежков нитки и гляжу прямо перед собой – на слепленные из металла и пластика трейлеры, сдувшимися колесами впившиеся в грязевые лужи. Раскрытая дверца одного из них – из-за заржавелых и изношенных петель – болтается и назойливо скрипит каждый раз, когда налетает порыв ветра. Шелестят листья на деревьях, бродячий пес пробирается по своим делам, мягко перебирая лапами, и мне кажется, что лапы тоже шелестят.

Передо мной расположен целый квартал, состоящий из домиков на колесах. Они совсем не похожи на наш прежний дом, да и вообще не похожи на дома, скорее – на увеличенные копии старомодных машин, которые разъезжали в любимых маминых черно-белых фильмах. Отныне одна из таких машин будет нашим с мамой и Гровером жилищем. Как в сказке – думаю я – сели они в автобус и поехали неизвестно куда, неизвестно зачем. Потом сошли они с автобуса и оказались здесь. Только на этот раз они – это мы, в новом нашем месте, о котором мне ничегошеньки не было известно. Гровер упомянул только, что один из его знакомых предложил перекантоваться в трейлере с примитивными удобствами, пока не найдется чего получше.

В этом новом месте нас ожидает какая-то неведомая новая жизнь. Эта мысль меня развеселила, хотя от усталости я еле ногами перебирал, хватаясь за штанину Гровера. Наконец мы подошли к неприметному трейлеру, чуть скосившемуся набок, рядом с которым примостился пожарный гидрант. Гровер поставил на землю сумку и, играя роль приветливого хозяина, усадил маму на жалкое подобие скамьи в виде валявшегося неподалеку ящика. Он сбросил с плеч рюкзак, достал из кармашка несколько скомканных купюр и подошел к долговязому мужчине, который стоял рядом с трейлером. Обменявшись с моим братом рукопожатием, тот кивнул в сторону двери, потом, по-дружески перебросив через сутулые плечи Гровера свою волосатую руку, незнакомец завел его в трейлер. До нас с мамой доносились отдельные слова, судя по всему, долговязый устроил Гроверу ознакомительную экскурсию по нашему новому дому.

Пока длилась эта экскурсия, мама вынула из кармана своей рубашки пачку сигарет. Губами она ловко ухватилась за кончик сигареты, но, чиркнув несколько раз зажигалкой, вдруг обессиленно опустила руки и резко выплюнула сигарету, которую тут же подхватил ветер и унес в мир потерянных вещей. Вздохнув, мама обхватила колени руками, и я решил, что она, подобно мне, боится разлететься на кусочки и исчезнуть без следа. Поэтому подбежал и крепко обнял ее, помогая удержаться на этом свете.

Я хотел о многом сказать ей, но еще больше хотел спросить. Над нашими головами прошмыгнул крупный ворон; взлетел на ветку, облепленную махровой зеленью времени, и принялся глухо каркать, взывая к своим собратьям, а может просто объявляя о нашем прибытии. На его карканье откликнулся все тот же бродячий пес. Он вынырнул из-за угла трейлера и подошел к нам. Беспородный, с облезлой мордой и торчащими вверх ушами, он отчаянно вилял коротким хвостом, приветствуя нас от имени всех обитателей этого колесного царства. Хвост в темно-шоколадную крапинку разительно отличался по цвету от туловища, которое являло целую гамму оттенков: от заварного крема до цвета дорожной пыли. Завершив приветственную церемонию, пес стал обнюхивать шнурки на моих башмаках, шумно хрипя и шмыгая мокрым черным носом, – я даже ощущал, как дыхание из его больших ноздрей проходит через дырки для шнурков и щекочет мне ноги.

– Ш-ш, – прошептала вдруг мама, выглянув из своего непрочного убежища, скрепленного нашими руками. – Ну-ка, иди сюда.

И карамельно-песочный пес поспешил на этот зов, как будто он всю свою жизнь ожидал именно нашего приезда, и тут же уютно что-то засопел на своем собачьем языке, рядом примостился, распластавшись у наших ног, охраняя нас с мамой.

– Он, наверно, потерялся, – предположил я, утыкаясь головой в мамино плечо. – Он ведь совсем как мы, да? Мы же тоже потерялись? Он бродяга, как, – я запнулся, отпустил маму и схватился руками за голову, вспоминая имя смешного киношного человечка в котелке и с шевелящимися усами. – Как Чарли Чаплин!

Букву «р» я совсем недавно научился выговаривать правильно, и каждый раз испытывал ликование от ее звучания – р-рр-р.

Пес приподнял морду и с удовольствием поддержал беседу: «Р-рр-р».

– Чар-рр-р-ли! – повторил я.

– Р-рр-р, – согласился пес.

Мама рассмеялась. Потом, приподняв за подбородок мое лицо, посмотрела мне в глаза. Ее глаза больше не казались стеклянными – они ожили, загорелись от маленькой порции счастья, бесплатно раздавать которое с рождения обучены все собаки.

– Да, милый, мы потерялись, но… теперь нашлись. И совсем скоро обретем новый дом. – Она взглянула на трейлер, из которого доносился приглушенный голос Гровера. – Конечно, это не похоже на дом, скорее на рухлядь, но… мечтатели никогда не пропадут. Что бы ни случилось, мы вместе. Значит, и все остальное будет.

Пес внимательно выслушал маму, одобрительно помахал хвостом и вновь улёгся у наших ног.

От маминых слов мне стало спокойно. Рядом валялись наши вещи из прошлой жизни – рюкзак брата, сумка на колесах, объемный пакет. Внезапно раздалось хлопанье крыльев, к ворону, который продолжал настойчиво переговариваться с собратьями, прилетела пара дружков, таких же черных и вальяжных.

– А ты знаешь про старинное поверье? – спросила мама. – Пока в замке Тауэр живет хотя бы один ворон, королевской семье ничего не угрожает.

И я счастливо засмеялся:

– Ты, мама, – тоже королева! Пока здесь живет ворон, нашей семье тоже ничего не угрожает!

Пока не вернулся Гровер, мы в обнимку с мамой сидели и смотрели на все это – на удивительные дома на колесах, которые теперь казались мне диковинными замками, на густые заросли кустарников, похожих на выросших до несуразных размеров ежей, на расставленные там и сям мусорные ящики, привлекающие воронов.

Хлопнула дверь, хозяин трейлера попрощался и ушел, и Гровер присоединился к нашим теперь уже тройным объятиям. Как самому маленькому, мне было жутко неудобно дышать им в животы, к тому же я не любил, когда меня слишком сильно прижимали и тискали. Но, то ужасное чувство тревоги, которое я испытал на автобусной остановке, окончательно исчезло. И новая надежда, пускай не высказанная, но столь сильно ощущаемая нами, сближала и объединяла.

– Прошу! – сказал Гровер и шутливо поклонился, указывая нам путь к двери.

Первые шаги к нашей новой жизни в нашем новом автомобильном доме навсегда запомнились мне этим непривычным чувством семейного единения.

И мы шагнули в новый дом, ощущая себя пока еще его гостями, а не хозяевами. И только пристроившийся сзади пес вполне по-хозяйски гавкнул, спугнув восседавших на дереве хмурых стариков-воронов.

Про отца я так и не осмелился спросить. Меня удерживало ощущение какой-то тайны, связывающей маму с братом. Что-то невысказанное в маминых глазах, как и в глазах Гровера, что-то спрятанное глубоко внутри, о чем они договорились молчать. О чем мне, возможно, никогда не суждено узнать.

Надо сказать, с новым местом жительства я свыкся очень быстро. Мама была рядом, Гровер был рядом, что еще надо пятилетнему малышу. А вот отца не было, и понадобилось довольно много времени, чтобы я понял: его с нами больше никогда не будет. Конечно, я не мог не заметить, что папы с нами нет вот уже какой день кряду, но меня это беспокоило мало, по крайней мере, по сравнению с другими удивительными изменениями в нашей жизни. Давно привыкнув к редким появлениям отца дома, я как обычно списывал его отсутствие на сверхурочную работу. А может быть – как знать – он совершал очередное путешествие по пабам нашего города без захода в домашнюю гавань.

В силу того, что находиться долго в трейлере не мыслилось возможным – из-за спертого воздуха и маленького помещения с узкими проходами и запыленными шкафчиками, – по настоянию мамы Гровер уводил меня гулять, пока сама она вычищала добела наше новое жилище и выметала вон из мини-холодильника букашек-таракашек. Мы брали легкий перекус и отправлялись гулять, совершая все более дальние вылазки. И вот, как-то раз, запасшись шоколадными батончиками и прихватив под мышку книгу в коленкоровом переплете с золотым тиснением, брат повел меня на набережную, откуда открывался чудесный вид на пролив и громоздкий маяк в красно-белую полосу. На переливающуюся янтарным светом заходящего солнца воду мягко садились чайки. Легкие волновые изгибы моря превращались в лоснящиеся складки шелкового веера, и маяк, казалось, лениво обмахивался этим веером. Приземлившись поодаль от маяка на одну из лавочек, Гровер протянул мне батончики и, смеясь, подергал меня за ухо. Я начал жевать шоколадные конфеты, изучая причудливые рисунки и надписи, вырезанные по всей длине лавочки. Особенно поразил меня череп с костями, исполненный таинственным художником с необычайной выразительностью. Гровер открыл книгу и принялся было читать мне очередную историю про чудесные небывалые миры. Только я остановил его. Гровер попытался вновь читать, но я дернул его за руку так, что он с удивлением посмотрел на меня и отложил раскрытую книгу на колени.

А я скрестил на груди руки и, наконец, выдохнул тот вопрос, который должен был задать гораздо раньше:

– Где папа?

И вдруг Гровер поник. Щеки его посерели, он закрыл книгу, снова открыл и так и положил открытую рядом с собой на лавочку. Брат провел рукою по затылку, приглаживая свои торчащие волосы, коряво закинул ногу на ногу, но по-прежнему молчал.

– Расскажи мне. Папа обидел маму?

Гровер отрешенно смотрел на маяк, потом полез за сигаретами в карман джинсов, но спохватился, потому что никогда не позволял курить себе рядом со мной.

– Можно и так сказать, – спустя несколько минут ответил он. Насупился, сплюнул на траву и начал потирать ладони друг о друга, как будто внезапно замерз. Я же смотрел на него, не отрываясь, нахмурившись, и демонстрировал всем своим видом, как я на него обижен. И на маму тоже обижен, и на этих противных чаек, и на весь мир заодно, потому что абсолютно никто не признавался мне в том, что же стряслось. Но, отступать я не собирался.

– Помнишь, папа любил в картишки перекинуться? – наконец, спросил Гровер. – Так вот… он играл на деньги и… так вышло, проиграл наш дом. – Гровер умолк. Его кулаки непроизвольно сжались, а глаза сузились от злости. – Мама очень долго прощала папе все его закидоны, но на этот раз разозлилась. Она очень сильно разозлилась, понимаешь? И им пришлось разойтись. Пойми, Чонс, папы с нами больше не будет. Я не знал, как тебе об этом сказать, ты ж ведь еще слишком мал…

– Нас, зато, он не проиграл! – перебил я брата. – Мама говорила, нас он никогда не проиграет.

– Что?.. – Гровер опешил. Потом взгляд его смягчился, он опустился на колени перед лавкой и крепко обнял меня, прижав к своей груди. Я ждал, что он мне ответит, но он молчал. Я отчетливо слышал его порывистое дыхание и биение его сердца. Мы как будто застыли, два изваяния, ожидающие у маяка лодок с моря, только вот никто не собирался к нам возвращаться.

Я не заплакал.

Внутри меня по-прежнему шевелилась обида, казалось, еще чуть-чуть, и она вырвется из меня слезами.

Я не заплакал.

Я вспоминал отца – такого, каким я чаще всего видел после работы: с его особенным запахом кирзы от рук и куртки, пиратским прищуром и хриплым голосом, смугловатым от портовой копоти лицом.

Я не заплакал.

Никакой обиды я на отца не таил. В тот момент, сидя в обнимку с братом, я ощущал, как обиду внутри меня заменяет злость. Злость прогнала подступавшие слезы. Злость на отца за то, что сотворил такое с мамой. И с Гровером. И со мной.

Злость – вот что меня целиком захватило.

Я так и не заплакал. Коричневые сумерки начали наползать с моря на маяк, на набережную, и наша лавочка превратилась в лодку, которая должна доставить нас с братом домой. Свет от маяка показывал дорогу кораблям, свет наших окон укажет нам дорогу домой.

– Пойдем, мама заждалась нас, – сказал Гровер, поднявшись на ноги, и посадил меня к себе на плечи.

Ночью мне приснился сон. Я плыву на большом корабле по бескрайнему морю и вижу отца в другой лодке, плывущей мне навстречу. Он удит рыбу, ловко снимает ее с крючка и бросает добычу в ведро. Я кричу ему, зову на помощь. Он оборачивается, видит меня и протягивает руку, в которой держит пойманную рыбу. Я пытаюсь схватиться за рыбу, но в последний момент отец бросает рыбу в ведро, и моя рука повисает в пустоте. Наши лодки проплывают мимо друг друга и расходятся все дальше и дальше.

Проснувшись утром, я вспомнил сон и понял: папы больше не будет рядом. Но еще долго притворялся сам перед собой, будто отец просто ушел на работу и задержался там на неопределенно долгий срок. Притворяться мне было привычно, поэтому на новом месте все представлялось в моем воображении почти как в прежней нашей жизни. Но, жизнь приняла совершенно другой оборот.

Маму одолела депрессия (это новое слово я узнал от Гровера), что весьма плачевно сказалось на ее здоровье и привело к частым перепадам в настроении. После того, как отец лишил нас дома, ее всегдашняя стойкость и выдержка стали изменять ей. Она по-прежнему много курила, выискивая в местных магазинчиках самые дешевые сигареты. Дымила она на крохотной кухоньке, и наш кемпинг вечно был облачен в мантию из сигаретного дыма. Открывая нараспашку окна, Гровер проветривал тесное помещение, чтобы не задохнуться, выбрасывал в мусорник на улице переполненные пепельницы.

В новом доме я придумывал себе новые игры. Часто лазил по трейлеру, по застланному циновкой полу, пытаясь отыскать клад в немногочисленных шкафчиках и ящиках, содержимое которых уже знал наизусть. И все равно верил, на этот раз клад точно будет! Проверяя разные потайные уголки, я постепенно подбирался к футону (который, как объяснил мне Говер, сделали специально для нас в Японии). Клад был точно под матрацем, но на нем дремала мама, и я разочарованно вздыхал, ложился рядом, водил пальцами по ее рукам, по вздутым от работы и возраста венам. Мама часто начала спать днем, распластывалась по матрасу, или сворачивалась в клубок и поджимала колени. На тумбочке рядом с футоном появились пачки таблеток, которых становилось все больше. Гровер говорил, чтобы я ни в коем случае не совал свой любопытный нос в содержимое маминых таблеточных упаковок; и я слушался: только издали разглядывал разноцветные пилюли, точно миниатюрные капсульные бомбочки, – хотя искушение потрогать, попробовать на вкус и раздавить меж пальцев – было велико.

Гровер взял на себя хлопоты по дому, бегал за покупками в бакалейную лавку и булочную, даже осваивал приготовление обеда. Я брал пример с него, подметал полы в трейлере, делал для мамы чай, а когда она дремала, бережно расчесывал ей волосы, ловко обращаясь со специальной щеткой. И буквально вытаскивал ее за руку на улицу, чтобы, сидя на ступенях трейлера, она хоть немного подышала свежим воздухом.

Наши старания не пропали даром. Мама начала улыбаться, обнимала меня так крепко, словно инстинктивно искала защиту от напастей и, целуя меня в висок, шептала, что очень виновата перед нами и обещала: скоро она придет в норму. И к нормальному состоянию она действительно начала возвращаться. На ее бледном лице, на скулах и под глазами, стали расцветать яркие веснушки, что всегда во время болезни было признаком маминого скорого выздоровления. Возможно, поспособствовала и новая микстура, которую мама начала регулярно принимать три раза в день. И, наконец, она устроилась на работу в кондитерскую лавчонку. Заведовал там какой-то шотландец – он-то и согласился взять ее на место кассира-продавца без испытательного срока. От маминых платьев теперь пахло фруктовой сладостью – но я не мог различить, что это за запах. Ни персик, ни клубника, ни цветочная пыльца, ни коричное печенье. И даже ни медовая патока! Я без конца вдыхал этот запах и представлял себе разные вкусности.

После работы мама бралась за свои привычные домашние дела, мыла сверху донизу наш трейлер, готовила, а главное делала все это под музыку – включала на всю громкость радио и, чуть виляя бедрами, пританцовывала с тряпкой в руке или у кухонной плиты, тихонько подпевала мелодиям своих любимых «битлов».

Гровер приходил домой поздно. Он, что потом выяснилось – как всегда мне обо всем поведали последним – бросил школу и ушел работать на рыбный завод неподалеку от порта, чтобы помочь маме прокормить семью. Мы едва концы с концами сводили, денег оставалось катастрофически мало, а мамина работа в кондитерском магазине не приносила достаточного дохода. Бурчал брат что-то себе под нос, подсчитывал, уводил, бывало, под локоть маму на улицу, чтобы поговорить о чем-то важном, не предназначенном для моих ушей. А потом вдруг Гровер улыбался весело и беззаботно, совсем как прежде, и мы носились с ним по округе или играли в прятки. Тогда мир мне казался небольшим и чудесным, и хотелось собирать его по кусочкам, словно паззл из солнечных деньков, маминых улыбок, наших игр, рассказов Гровера. Я жадно впитывал в себя эти рассказы, желая узнать об этом мире все и сразу. Надо было запомнить кучу важных вещей: наименования звезд, таящихся где-то далеко в небе, дорогу в магазин, марки автомобилей, выучить все песни, которые нравились брату, и научиться считать до ста.

И желание мое учиться сбылось, как только я стал достаточно взрослым – (как ни крути, пять годков уже не шутки, и я считал себя вполне взрослым) – да взяли меня в начальную школу Плимута.

Друзьями я обзавелся быстро, стоило продемонстрировать мое фирменное приветствие – плюнуть на ладонь, провести ею зачесывающим движением по голове, и поочередно протянуть руку разевающим рты одноклассникам. Ко мне, причесанному руками брата (он продолжал забавляться с моим рыжим хохолком) и от пяток до этого самого хохолка нашпигованному запасом крутых словечек, с любопытством подтягивались мальчишки на раз-два. А девчонки, девчонки с показной скромностью так и вились недалеко от моей парты, хлопали своими пышными ресницами и хихикали, подслушивая, как я с гордым видом рассказываю ребятам о хард-модах. Когда я стал по-настоящему взрослым, мне попалась статья Криса Уэлча, которую он в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году написал для «Melody Maker»5: «Быть хиппи – значит быть выпускником средней школы и быть в состоянии читать тонну макулатуры. Быть модом – значит иметь пару тяжелых ботинок». Но тогда, в моем пятилетнем сознании, чтение книжек и тяжелые ботинки были одинаково привлекательными.

Джоэл и Гарри – они стали моими закадычными друзьями, – едва слюнями от восторга не захлебывались, когда я пообещал, что дам послушать им такую музыку, какую они ни разу не слыхивали, и свожу их прогуляться по таким местам, куда они без меня не попадут никогда в жизни! Худощавый Гарри от волнения пальцами хрустел, потом старательно дышал на свои очки и протирал их краем футболки, напяливал на нос и завороженно смотрел на меня, внимая каждому моему слову. Толстяк Джоэл, наоборот, отвлекался на любую мелочь, одним ухом слушал меня, в другом – ковырялся мизинцем. Закончив с ухом, морщился и раскрывал рот в беззаботной улыбке, сверкая цветными брекетами, из которых он постоянно выковыривал кусочки застрявшей еды.