Полная версия

Фантомы мозга

На другом конце спектра мы имеем холизм – теоретический подход, который в значительной степени пересекается с тем, что в наши дни принято называть «коннекционизмом». Представители данной научной школы утверждают, что мозг функционирует как единое целое и что все его части одинаково хороши. В пользу принципа целостности говорит тот факт, что многие участки мозга, особенно коры, могут выполнять самые разные задачи. Все связано со всем остальным, считают холисты, а потому поиск отдельных модулей – пустая трата времени.

Мой собственный опыт наблюдения за больными подсказывает, что эти две точки зрения отнюдь не исключают друг друга. Судя по всему, мозг – это динамическая структура, которая использует оба «режима». Величие человеческого потенциала проявляется только тогда, когда мы принимаем во внимание все возможности, не примыкая к поляризованным лагерям и не спрашивая, локализована данная конкретная функция или не локализована[9]. Как мы увидим далее, гораздо целесообразнее решать каждую проблему по мере ее возникновения, а не зацикливаться на определенной, заранее сформулированной четкой позиции.

На самом деле оба подхода в их крайних формах довольно абсурдны. В качестве аналогии предположим, что вы смотрите сериал «Спасатели Малибу». Где он локализован? В люминофоре на экране телевизора или в танцующих электронах внутри кинескопа? Или в электромагнитных волнах, передаваемых по воздуху? А может, на целлулоидной ленте или на видеопленке в студии, из которой транслируется шоу, или в камере, которая смотрит на актеров?

Большинство людей сразу понимают – вопрос бессмысленный. Тогда, возможно, у вас возникнет соблазн заключить, что сериал вообще не локализован (то есть модуль «Спасатели Малибу» не существует) в некоем конкретном месте, а пронизывает всю Вселенную, но это тоже абсурдно. Мы знаем, что он не локализован на Луне, или в моей кошке, или в стуле, на котором я сижу (хотя некоторые электромагнитные волны могут проникать в эти места). Очевидно, что люминофор, кинескоп, электромагнитные волны и видеопленка играют гораздо большую роль в этом действе, которое мы называем «Спасатели Малибу», чем Луна, стул или чужой кот.

Как только вы понимаете, что такое телевизионная программа на самом деле, вопрос «локализована или не локализована?» отступает на задний план, и вас начинает мучить другая проблема: «Как это работает?» Разумеется, изучение электронно-лучевой трубки и электронной пушки в конечном итоге даст вам кое-какие подсказки относительно того, как работает телевизор и почему время от времени на экране появляются спасатели из Малибу. Со стулом, на котором вы сидите, такой номер не пройдет: сколько бы вы на него ни смотрели, принципы телевизионной трансляции останутся тайной за семью печатями. Выходит, локализация не такая уж плохая площадка для старта – если, конечно, мы не ждем, что она содержит все ответы.

То же справедливо и в отношении многих обсуждаемых в последнее время вопросов о функционировании мозга. Речь локализована? А цветное зрение? А смех? Стоит нам лучше понять эти функции, как вопрос «где?» становится менее важным, чем вопрос «как?». На сегодняшний день собрано множество эмпирических данных, которые подтверждают существование специализированных участков или модулей мозга, опосредующих различные умственные способности. Тем не менее, чтобы разгадать главный секрет мозга, нужно не только выявить структуры и функции каждого модуля, но и установить, как они взаимодействуют друг с другом, генерируя весь спектр способностей, которые мы называем человеческой природой.

Вот тут-то в игру и вступают пациенты с необычными неврологическими нарушениями. Подобно аномальному поведению собаки, которая не лаяла во время убийства и тем самым навела Шерлока Холмса на след истинного преступника, любопытное поведение таких больных может подсказать нам, как различные части мозга создают внутреннюю репрезентацию внешнего мира и генерируют иллюзию «Я», сохраняющуюся в пространстве и времени.

* * *Дабы в полной мере прочувствовать суть такого подхода к науке, рассмотрим несколько колоритных случаев – и соответствующие выводы, – которые описаны в старой неврологической литературе.

Более пятидесяти лет назад в клинику всемирно известного невролога Курта Гольдштейна вошла женщина среднего возраста. Она казалась совершенно нормальной и не испытывала проблем с речью. На самом деле с ней все было в порядке, за исключением одной-единственной странной жалобы – время от времени ее левая рука хватала ее за горло и пыталась задушить. В таких случаях женщина брала левую руку правой и, опустив ее, прижимала к боку – нечто подобное проделывал актер Питер Селлерс в образе доктора Стрейнджлава. Иногда ей даже приходилось садиться на мятежную конечность, так настойчиво та пыталась лишить ее жизни.[10]

Неудивительно, что лечащий врач женщины решил, что она психически нездорова, и направил ее сразу к нескольким психиатрам. Те ничем не смогли ей помочь и посоветовали обратиться к доктору Гольдштейну – великолепному диагносту, который брался за самые сложные случаи. Осмотрев больную, Гольдштейн констатировал: его новая пациентка не страдает ни психозом, ни истерией, ни каким-либо иным психическим расстройством. Отсутствовали и признаки выраженных неврологических дефицитов, таких как паралич или гиперрефлексия. Впрочем, скоро он нашел объяснение ее странному поведению. Как у вас и у меня, у этой женщины было два больших полушария, каждое из которых специализировалось на разных умственных способностях и контролировало движения на противоположной стороне тела. Как известно, полушария соединены сплетением нервных волокон под названием мозолистое тело, которое позволяет двум сторонам «переговариваться» и действовать «в согласии друг с другом». Однако в отличие от большинства из нас, правое полушарие этой женщины (которое управляло ее левой рукой) явно питало латентные склонности к суициду – другими словами, оно испытывало непреодолимое желание себя убить. Вероятно, раньше эти побуждения сдерживались «тормозами» – ингибирующими сигналами, поступающими через мозолистое тело из более рационального левого полушария. Если в результате инсульта, предположил Гольдштейн, мозолистое тело оказалось повреждено, эти «тормоза» исчезли. В итоге правая сторона мозга и кровожадная левая рука обрели свободу и периодически пытались задушить свою хозяйку.

Это объяснение не так надуманно, как кажется: некоторое время назад ученые установили, что правое полушарие более склонно к эмоциональной неустойчивости, чем левое. Больные, перенесшие инсульт на левой стороне мозга, часто тревожны, подвержены депрессии и в целом пессимистически смотрят на перспективы реабилитации. Причина, по-видимому, заключается в том, что при поражении левого мозга правый берет управление на себя и начинает паниковать по любому поводу. Люди с поражениями правого полушария, напротив, блаженно равнодушны к своему состоянию и прочим невзгодам. Левое полушарие просто не умеет сильно расстраиваться. (Подробнее об этом см. в главе 7.)

Когда Гольдштейн озвучил свой диагноз, последний, должно быть, казался научной фантастикой. Но вскоре женщина внезапно умерла – возможно, от второго инсульта (во всяком случае, точно не от удушения). Вскрытие подтвердило подозрения знаменитого невролога: некоторое время назад больная перенесла обширный инсульт в мозолистом теле, в результате которого левая сторона ее мозга утратила обычный контроль над правой стороной. Таким образом, Гольдштейн вскрыл двойственную природу функции мозга, показав, что два полушария в самом деле специализированы и предназначены для выполнения разных задач.

Следующим рассмотрим простой акт улыбки – нечто, что все мы делаем в социальных ситуациях. Вы видите друга и улыбаетесь. Что же происходит, когда друг достает фотоаппарат и просит вас улыбнуться по команде? Вместо естественного выражения радости у вас получается отвратительная гримаса. Как ни парадоксально, вы запросто улыбаетесь десятки раз в день, но стоит кому-то попросить вас улыбнуться, как действие, которое раньше совершалось без всяких усилий, становится чрезвычайно трудным. Думаете, из-за смущения? Ничего подобного: если вы подойдете к зеркалу и попробуете улыбнуться, уверяю вас, получится такая же гримаса.

Причина, по которой эти два вида улыбок различаются, состоит в том, что за них отвечают разные участки мозга, но только один из них содержит специальную «нейронную цепь улыбки». Спонтанную улыбку порождают базальные ганглии – скопления клеток между корой головного мозга (где происходит мышление и планирование) и эволюционно более старым таламусом. Когда вы видите дружелюбное лицо, зрительная информация в конечном итоге достигает эмоционального центра – лимбической системы, а затем передается базальным ганглиям, которые дирижируют последовательными сокращениями лицевых мышц, необходимыми для естественной улыбки. Когда эта нейронная цепь активна, ваша улыбка выглядит искренней. Весь каскад событий происходит в долю секунды без участия «мыслящих» участков коры.

Что происходит, когда кто-то просит вас улыбнуться на камеру? Устная инструкция фотографа поступает в высшие центры мозга, включая слуховую кору и речевые центры. Оттуда она передается в моторную кору, которая расположена в передней части мозга и отвечает за выполнение сложных произвольных движений, таких как игра на фортепиано или расчесывание волос. Несмотря на кажущуюся простоту, улыбка невозможна без тщательной «оркестровки» сокращений десятков крошечных мышц в нужной последовательности. Для моторной коры (которая не предназначена для генерирования естественных улыбок) это так же сложно, как сыграть Рахманинова без подготовки, и она терпит фиаско. Ваша улыбка получается вынужденной, напряженной, неестественной.

Лучшее доказательство существования двух разных «нейронных цепей улыбки» – пациенты с повреждением мозга. При инсульте в правой моторной коре – специализированной области, которая управляет сложными движениями на левой стороне тела, – проблемы возникают слева. Если вы попросите такого человека улыбнуться, то увидите ту же деланую, неестественную усмешку. Впрочем, зрелище будет даже отвратительней: фактически только половина улыбки на правой стороне лица. Однако, когда тот же самый пациент видит, как в палату входит любимый друг или родственник, его губы мгновенно растягиваются в широкую, естественную улыбку, затрагивающую обе стороны рта. Дело в том, что инсульт пощадил его базальные ганглии, а потому специальная нейронная цепь для создания симметричных улыбок осталась неповрежденной[11].

Изредка больной и не подозревает, что перенес инсульт, пока не попытается улыбнуться. Внезапно его близкие замечают, что улыбается только одна половина его лица. И все же, когда его просит улыбнуться невролог, у него получается симметричная, хотя и неестественная, усмешка – прямая противоположность предыдущему пациенту. Оказывается, в результате инсульта у этого парня оказались избирательно повреждены базальные ганглии на одной стороне мозга.

Еще одно доказательство наличия специализированных нейронных сетей – зевота. Как мы уже отмечали, многие пациенты с инсультом парализованы на правой или левой стороне тела, в зависимости от того, где находится очаг поражения. Произвольные движения на противоположной стороне исчезают навсегда. И все же, когда такой больной зевает, он вытягивает обе руки. К его изумлению, парализованная конечность внезапно оживает! Это происходит потому, что движение рук во время зевоты контролирует другой путь, тесно связанный с дыхательными центрами в стволе мозга.

Иногда микроскопическое поражение мозга, содержащего миллиарды здоровых клеток, может вызвать серьезные проблемы, которые кажутся абсолютно несоразмерными масштабам повреждения. Например, вы можете полагать, что в памяти участвует весь мозг. Когда я говорю слово «роза», оно вызывает всевозможные ассоциации: образы розового сада или первого свидания, на котором вам подарили этот цветок, его аромата, бархатных лепестков, женщины по имени Роза и так далее. Если такое простое понятие, как «роза», порождает столь многочисленные ассоциации, значит, для фиксации каждого следа памяти (энграммы) определенно нужен весь мозг.

Однако печальная история пациента, известного как Г. M., говорит совсем другое[12]. Поскольку Г. M. страдал фармакорезистентной формой эпилепсии, врачи решили удалить «больную» ткань с обеих сторон мозга, в том числе и две крошечные структуры (по одной с каждой стороны), по форме напоминающие морского конька, – гиппокамп, который отвечает за новые воспоминания. После операции Г. М. полностью утратил способность сохранять новую информацию, хотя прекрасно помнил все, что произошло до вмешательства. Сегодня врачи относятся к гиппокампу с бо́льшим уважением и никогда не станут сознательно удалять его с обеих сторон (рис. 1.3).

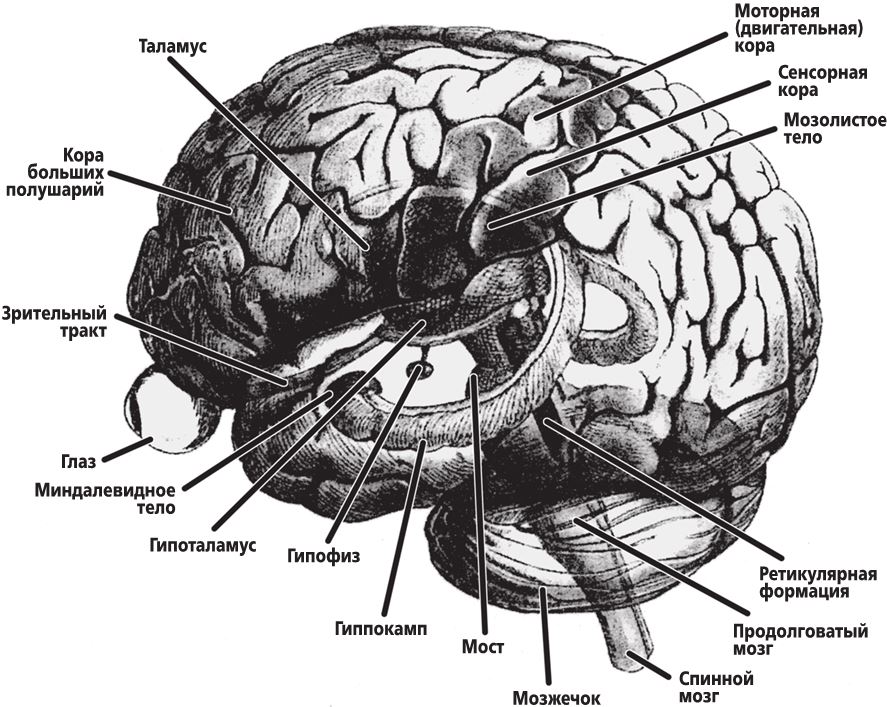

Рис. 1.3

Изображение мозга с частично прозрачной корой, под которой видны внутренние структуры. Посередине находится таламус (выделен темным); между ним и корой расположены базальные ганглии (не показаны). В височной доле находится миндалевидное тело («ворота» в лимбическую систему) и гиппокамп (отвечающий за память). Помимо миндалевидного тела, на рисунке можно видеть и другие части лимбической системы, например гипоталамус (расположен ниже таламуса). Пути лимбической системы опосредуют эмоциональное возбуждение. Полушария соединены со спинным мозгом мозговым стволом (состоящим из продолговатого мозга, моста и среднего мозга). Под затылочными долями находится мозжечок, отвечающий главным образом за координацию и синхронизацию движений.[13]

Хотя я никогда не работал с Г. M. лично, я часто видел пациентов с аналогичными формами амнезии, вызванной хроническим алкоголизмом или гипоксией (кислородным голоданием мозга после хирургического вмешательства). Разговаривать с ними – жуткий опыт. Когда я вхожу в палату к такому больному, он кажется вполне разумным и внятно говорит. Он может рассуждать на философские темы и с легкостью справляется с примерами на сложение или вычитание. Он эмоционально и психологически устойчив и охотно обсуждает свою семью.

Затем я приношу извинения и выхожу якобы в уборную. По возвращении я не вижу ни малейшего признака узнавания, ни малейшего намека на то, что этот человек видел меня раньше.

– Вы помните, кто я?

– Нет.

Я показываю больному авторучку.

– Что это?

– Ручка.

– Какого она цвета?

– Красная.

Я кладу ручку под подушку, которая лежит на соседнем стуле, и спрашиваю:

– Что я только что сделал?

Он отвечает быстро:

– Вы положили ручку вон под ту подушку.

Тогда я спрашиваю его о семье или о чем-нибудь еще. Проходит одна минута, и я задаю главный вопрос:

– Недавно я вам кое-что показал. Вы помните, что это было?

Больной явно озадачен.

– Нет.

– Вы помните, что я показал вам некий предмет? Вы помните, куда я его положил?

– Нет.

Он напрочь забыл, как я спрятал ручку, а ведь с тех пор прошло всего шестьдесят секунд!

Такие пациенты буквально застыли во времени: они помнят только те события, которые произошли до повреждения мозга, – свой первый бейсбольный матч, первое свидание, окончание колледжа и так далее. После травмы в их памяти не откладывается ничего. Они снова и снова перечитывают старую газету или детективный роман, каждый раз наслаждаясь сюжетом и неожиданной развязкой. Я могу рассказывать им одну и ту же шутку полдюжины раз, и каждый раз, стоит мне подойти к концовке, они смеются от души (кстати, мои аспиранты тоже так делают).

Эти больные говорят нам нечто очень важное – что крошечный отдел мозга, гиппокамп, абсолютно необходим для фиксации новых следов памяти (хотя фактические следы памяти в гиппокампе не хранятся). Кроме того, их амнезия наглядно иллюстрирует мощь модульного подхода и помогает существенно сузить область исследования: если вы хотите понять память, посмотрите на гиппокамп. И все же, как мы увидим далее, изучение одного гиппокампа никогда не объяснит всех аспектов памяти. Чтобы разобраться, как воспоминания извлекаются по нашему желанию, редактируются, подавляются (иногда даже подвергаются цензуре!), нужно установить, как гиппокамп взаимодействует с другими участками мозга, такими как лобные доли, лимбическая система (которая отвечает за эмоции) и структуры в мозговом стволе (которые позволяют выборочно обращать внимание на конкретные воспоминания).

Роль гиппокампа в формировании воспоминаний четко установлена, но существуют ли участки мозга, которые специализируются на более «продвинутых» способностях – например, «арифметическом мышлении», свойственном исключительно человеку? Недавно я познакомился с одним джентльменом, Биллом Маршаллом, неделей ранее перенесшим инсульт. Веселый и беззаботный, он находился на пути к выздоровлению и охотно согласился обсудить со мной свою жизнь и здоровье. Когда я попросил его рассказать о семье, он назвал имена всех своих детей, перечислил их профессии и подробно рассказал о внуках. Говорил он грамотно и бегло – большая редкость у больных сразу после инсульта.

– Кем вы работали? – спросил я Билла.

– Раньше я был пилотом ВВС, – ответил он.

– На каком самолете вы летали?

Билл назвал модель и добавил:

– В то время это была самая быстрая штуковина на планете.

Затем он рассказал, как быстро летал самолет, и сообщил, что его построили еще до изобретения реактивных двигателей.

В какой-то момент я сказал:

– Билл, вы можете вычесть семь из ста? Чему равно сто минус семь?

– О. Сто минус семь?

– Да.

– Х-м-м, сто минус семь… – протянул Билл.

– Да, сто минус семь.

– Вы хотите, чтобы я вычел семь из ста? Сто минус семь, да?

– Да.

– Девяносто шесть?

– Нет.

– О.

– Давайте попробуем другой пример. Чему равно семнадцать минус три?

– Семнадцать минус три? Знаете, я не очень хорош в математике, – пробормотал Билл.

– Скажите, – не унимался я, – это число будет меньше или больше семнадцати?

– Конечно, меньше, – просиял он.

– Отлично. Так сколько будет семнадцать минус три?

– Двенадцать? – наконец предположил Билл.

У меня возникли подозрения, что Билл плохо понимает числа и их природу. Это и неудивительно: проблема чисел – старый и глубокий философский вопрос, восходящий к самому Пифагору.

– Что такое бесконечность? – спросил я.

– О, это самое большое число, которое только есть на свете.

– Какое число больше: сто один или девяносто семь?

Билл ответил сразу:

– Сто один больше.

– Почему?

– Потому что в нем больше цифр.

Это означало, что Билл понимал сложные числовые понятия, такие как разряды и их значение. Кроме того, хотя он не смог вычесть три из семнадцати, его ответ не был вопиюще абсурдным. Он сказал «двенадцать», а не семьдесят пять или двести. Следовательно, он мог давать приблизительные оценки.

Подумав, я решил рассказать ему одну забавную историю:

– На днях один человек зашел в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке и увидел огромный скелет динозавра. Он захотел узнать, сколько ему лет, поэтому он подошел к старому куратору, сидящему в углу, и спросил: «Скажите, пожалуйста, сколько лет этим костям?» – «О, им шестьдесят миллионов и три года, сэр», – ответил куратор. «Шестьдесят миллионов и три года? Я и не знал, что ученые могут так точно измерить возраст костей. Но подождите… Что вы имеете в виду – шестьдесят миллионов и три года?» – «Понимаете, – объяснил куратор, – когда меня взяли на эту работу три года назад, то сказали, что костям шестьдесят миллионов лет. Значит, сейчас им шестьдесят миллионов лет плюс три года».

Услышав концовку, Билл громко расхохотался. Очевидно, он разбирался в числах гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд. Чтобы понять эту шутку, требуется весьма изощренный ум, особенно если учесть, что она содержит то, что философы называют «ошибкой неуместной конкретности».

Я повернулся к Биллу и спросил:

– Почему это смешно, как вы думаете?

– Ну, – протянул он, – уровень точности неуместен.

Итак, Билл понимает шутку и идею бесконечности, но не может вычесть три из семнадцати. Означает ли это, что у каждого из нас в районе левой угловой извилины (именно эта область была поражена у Билла в результате инсульта) имеется особый числовой центр, который отвечает за сложение, вычитание, умножение и деление? Думаю, что нет. Ясно одно: данная область – угловая извилина – каким-то образом необходима для вычислительных задач, но не нужна для других способностей, например для кратковременной памяти, речи или юмора. Как ни парадоксально, не нужна она и для понимания числовых понятий, лежащих в основе таких вычислений. Мы еще не установили, как работает «арифметическая» нейронная цепь в угловой извилине, но зато мы хотя бы знаем, куда смотреть[14].

У многих пациентов с дискалькулией наблюдается сопутствующее расстройство под названием пальцевая агнозия: они не могут сказать, на какой палец указывает невролог или к какому прикасается. Выходит, арифметические операции и способность различать пальцы занимают в мозге смежные области. Это простое совпадение или как-то связано с тем, что в детстве все мы учимся считать именно на пальцах? Тот факт, что у некоторых таких пациентов одна функция может оставаться сохранной (способность называть пальцы), в то время как другая (сложение и вычитание) исчезает навсегда, отнюдь не исключает того, что обе могут быть связаны и занимать в мозге одну и ту же анатомическую нишу. Вполне возможно, что обе функции лежат в непосредственной близости друг от друга и взаимозависят на этапе обучения, однако по мере взросления каждая обретает самостоятельность и может жить без своей соседки. Другими словами, ребенок не может не шевелить пальцами при счете, тогда как вам и мне этого делать не обязательно.

Исторические примеры и клинический материал из моих заметок говорят нам, что специализированные нейронные цепи, или модули, действительно существуют. Но есть и другие, одинаково интересные вопросы. Как именно работают эти модули? Как они «разговаривают» друг с другом, порождая сознательный опыт? В какой степени все эти сложные нейронные сети заданы нашими генами? Какие из них формируются под воздействием раннего опыта, по мере того как младенец взаимодействует с миром? (Довольно древняя дискуссия о роли воспитания и природы, которая продолжается уже сотни лет, но даже сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что затронули лишь верхушку айсберга.) Даже если определенные нейронные цепи запрограммированы с рождения, значит ли это, что их нельзя изменить? Какая доля взрослого мозга поддается модификации? Чтобы узнать ответы на указанные вопросы, давайте познакомимся с Томом – одним из первых людей, которые оказали мне существенную помощь в исследовании этих более общих проблем.

Глава 2

О картах и гомункулусах

Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы.

Новые…

…Небеса изменяют и все, что под ними,

Форму свою, и земля, и все, что под ней существует.

Так – часть мира – и мы…

ОвидийТом Соренсон живо помнит ужасающие обстоятельства, которые привели к потере руки. Он ехал домой с футбольной тренировки усталый и голодный, когда прямо перед ним выскочил встречный автомобиль. Взвизгнули тормоза, машина Тома вышла из-под контроля, и его выбросило на обочину, поросшую ледяником. Летя по воздуху, Том оглянулся и увидел, что его рука по-прежнему «сжимает» подушку сиденья – оторванная от его тела, точно реквизит в фильме ужасов про Фредди Крюгера.

В результате той ужасной аварии Том потерял левую руку выше локтя. Ему было семнадцать лет; беда случилась всего за три месяца до окончания школы.

Хотя после аварии прошло несколько недель и Том прекрасно понимал, что руки больше нет, он до сих пор чувствовал ее призрачное присутствие ниже локтя. Он мог шевелить каждым «пальцем» и «хватать» предметы, которые находились в зоне его досягаемости. Одним словом, фантомная рука могла делать все, что автоматически делает настоящая рука, например, блокировать удары, предотвращать падения или похлопывать младшего брата на спине. Поскольку Том был левшой, именно фантом тянулся к трубке всякий раз, когда звонил телефон.

Том не был сумасшедшим. Ощущение, что недостающая рука по-прежнему на месте, – классический пример фантомной конечности: руки или ноги, которая остается в умах пациентов еще долго после того, как она была утрачена в результате несчастного случая или хирургической операции. Некоторые просыпаются от анестезии и не верят, когда врачи говорят им, что рукой пришлось пожертвовать: как и раньше, они живо ощущают ее присутствие[15]. Только заглянув под простыни, эти люди приходят к шокирующему осознанию того, что конечность действительно исчезла. Многие испытывают мучительную боль в фантомной руке, кисти или пальцах – настолько сильную, что подумывают о самоубийстве. Боль не только невыносима, но и не поддается контролю с помощью лекарственных препаратов; никто не имеет даже смутного представления о том, как она возникает и как с ней бороться.