Полная версия

PR за один день. Антиучебник

Совершенно очевидно, что существуют «работающие» сообщения, продающие, продвигающие. У кого-то целенаправленная деятельность приносит результат, у кого-то – проваливается и не выходит за рамки непопулярного информационного мусора. Но потребность в систематизации, в обучении, в получении навыков управления коммуникациями и в конечном итоге эксплуатации среды для извлечения прибыли для заказчиков или для себя любимого – очевидна.

Вслед за хаосом самого контента нарастает хаос специализированной литературы и специализированных сервисов и ресурсов, объясняющих и систематизирующих сам хаос, причины его появления и управления им. Хаос бытия возводится в квадрат (куб) хаосом объяснений природы хаоса.

Вот здесь и начинается главная проблема любого специалиста по коммуникациям, а особенно – учащегося в этом направлении либо начинающего делать первые шаги в профессии.

Смерть технологий

Прикладные учебники устаревают в процессе их написания, издания и перевода. Можно с высочайшей долей вероятности утверждать, что переведённое на русский язык учебное издание по связям общественностью, рекламе, маркетинговым или политическим коммуникациям уже является технологически устаревшим. Оно может быть интересно с точки зрения изучения стороннего и, вероятно, успешного опыта, но дать технологию для решения задач здесь и сейчас – категорически нет.

То же самое и с «технологическими» статьями на профессиональных онлайн-ресурсах. В современном мире любая гуманитарная технология (медийная, пиар- и рекламная) перестаёт конкурентно работать, как только получает систематизацию и описание.

Основная ценность любой технологии – её воспроизводимость. Если что-то исходное перерабатывалось во что-то оконечное, и удавалось описать процесс и необходимые условия для этой переработки, то это оконечное можно было получать физически в любом другом месте. Применение технологии регулировалось надтехнологическими параметрами: экономической, целесообразностью, конкурентной средой.

Теперь «воспроизводимость» – первоначальная угроза технологии, образно, технология пожирает сама себя в момент обозначения её как технологии. Причина – скорость воспроизводства, когда тысячи, если не десятки тысяч субъектов одномоментно пытаются сделать одно и то же одинаковым способом, превращая итоговый продукт в спам.

В похожей ситуации находится банковский сектор, один из самых конкурентных. Когда банк устанавливал математически целесообразность того или иного продукта и выводил его на рынок, у него был месяц (а то и меньше) на снятие сливок: потом коллеги-конкуренты запускали тождественные продукты, и прелесть размазывалась по рынку, становясь неконкурентной и обыденной.

Современное же развитие банковских технологий позволяет менять алгоритмы на ходу, коммуницировать с клиентом прямо в его смартфоне, да ещё и в мчащемся автомобиле. Сходная вычислительная база приводит к тому, что все банки разрабатывают что-то новое сразу для всего рынка, так как использование новинки другими игроками рынка – только вопрос времени (скорости) и ресурсной базы. Уникальность стала мифом: любой продукт мгновенно дешифруется до открытого и доступного для всех шаблона.

Таким образом, как только технология воспроизведена – она устарела. Следовательно, настоящая технология в современном понимании – набор параметров, собирая комбинацию которых можно получить период конкурентного превосходства. Как альтернатива – очень продуманная и сложная стратегия постоянного изменения по сложным алгоритмам, и конечный смысл есть сама эволюция, а полученный продукт оказывается фактически побочным.

Побочным в том смысле, что производимый продукт, партия за партией, цикл за циклом, является актуальным на очень коротком сроке своего существования и фактически предвосхищает следующее поколение. Это позволяет продать одно технологическое решение в виде нескольких продуктов.

В сфере материального производства это – смартфоны, компьютеры (процессоры), фотокамеры (количество мегапикселей). В медиа – книги, превращающиеся в сериалы онлайн, комиксы, становящиеся блокбастерами, и наоборот. Если дать человеку рыбу – он ей один раз наестся, если дать удочку – он будет каждый день добывать себе пропитание, ловя рыбу. Как бы не так. На следующее утро весь берег будет усеян людьми с удочками. И последовательная выдача невода, динамита и рыбного траулера за неделю приведет к войне за скудные ресурсы и неминуемому последующему уничтожению рыбных запасов выжившими.

Вопрос обучения, вопрос создания, выбора и применения технологий становится первостепенным. Дешифрация и дублирование, доступ к секретным картам и кодам перестают быть источником знаний.

С другой стороны, невозможна ситуация, когда каждый пиарщик, каждый рекламист становится центром технологического роста, ведущим звеном эволюции.

Здесь можно использовать термин «носитель технологии». Среди массы людей, работающих в профессии, существует достаточно ограниченное количество персон, которые располагая исходными данными наравне со всеми, тем не менее готовы создавать что-то новое. Более углублённое изучение отдельных данных, инсайт или иррациональное понимание природы вещей и процессов, математический анализ высшей степени сложности – не важно, какой инструмент использован, но они первыми приходят к созданию чего-то очевидно нового, обладающего конкурентными преимуществами и пригодного к монетизации.

Но не решается вопрос – а как научиться создавать? Если копирование технологии заведомо обречено на провал, а само понятие уже несёт оттенок грусти и тоски, как быть и к чему стремиться?

Тут необходимо более внимательно рассмотреть фактор бытия, который определяет развитие коммуникаций – упрощение контента.

Упрощение контента

Увеличение скорости коммуникации, сокращение необходимого и достаточного объёма передаваемой информации приводит к одному: упрощению контента. Современному потребителю некогда и незачем вникать в сложные структуры информационных сообщений, понимать аргументы и выстраивать логические цепочки. Прямо, в лоб – вот следствие сокращения времени контакта с сообщением.

Одноабзацное мышление, как и «клиповое» восприятие, первоначально видится как деградация. Действительно, если человек не в состоянии общаться главами из романов Достоевского, что это, если не деградация? Как мы, воспитанные в духе российской литературы, можем отречься от цветастых оборотов и душещипательных текстовых па в пресс-релизах? Мы, потомки Пушкина, отторгаем многостраничный эпистолярный жанр, отказываемся от многотомия поэм и романов в стихах.

Вместе с тем есть Чехов, есть эстетика анекдотов, каламбуров и афоризмов, когда в нескольких словах описываются сложнейшие ситуации мироустройства, социальных и межличностных взаимоотношений. Девиз на щите определял идеологию королевских и дворянских домов и влиял на судьбы мира.

В конце концов вершина любой рекламной кампании – слоган, несколько слов, которые являются квинтэссенцией и итогом труда специалистов в области маркетинга, рекламы. Слоган, который длительно влияет на производство и сбыт. Услышав слоган в первый раз, собственники бизнеса падают ниц перед мастерами и признают величие гуманитарных практик.

Тут необходимо сделать важное примечание. «Короткий» – не значит «простой». Всё гениальное – просто, но не всё простое – гениально, мысль очевидная и заезженная. «Упрощение» не означает механического «укорачивания», «примитивизации». В нашем случае «упрощение контента» как для стороны, его генерирующей, отвечающей за распространение и отдачу от него, это скорее его «гениальнизация».

Специалист по связям с общественностью должен обладать навыком, позволяющим генерировать контент, который приводит к впечатляющим результатам. Работодатель или заказчик ещё припишет: «Быстро, постоянно и за небольшие деньги». Но всем гениями быть не удастся. Всё время быть в топе – невозможно, нет актёров и режиссёров, которые берут всех «Оскаров» в течение десяти лет кряду. В условиях жесточайшей конкуренции разовая громкая победа или громкая кампания делают имя, а в дальнейшем главным критерием становится стабильность результатов и эффект выше среднего по рынку на протяжении как можно более длительного периода времени.

Но таких технологий не существует. Равно как и пособий по их созданию.

Тем не менее невозможно отрицать наличие прорывов на рынке, гениев, талантов и медиа-взрывов, приводящих ко взрывам маркетинговым. Как и в любой отрасли, есть гениальные пиарщики, медийщики и рекламщики.

И основной вопрос – что надо делать, чтобы научиться?

Первый, в какой-то степени философский ответ – надо перестать воспринимать связи с общественностью, медиа, рекламу, коммуникации как технологическую гуманитарную отрасль.

Ещё раз смерть технологий

Понятие «технологии» в разрезе пиара и рекламы должны восприниматься гораздо уже. Это – инструмент, набор инструментов для специалиста, не более. Умение включить станок не может быть целью образования. Навык правильного удерживания молотка в руке не является итогом обучения. Обработка материалов является промежуточным этапом создания изделия.

Вторая часть ответа – ещё более запутывающая. Коммуникации идут между людьми. Не имеет значения, идёт ли обмен информацией один на один, либо кто-то вещает на неопределённую аудиторию. В конечном итоге и в начале, и в конце коммуникационной пищевой цепочки находится конкретный человек в индивидуальном состоянии.

Его поведение, равно как и прочие факторы, устанавливаются и прогнозируются с погрешностью и ошибкой, исходя из многочисленных предположений и допущений, основанных на анализе действий людей из сходной социальной группы. Поэтому любой медиа-месседж может как «выстрелить», так и остаться незамеченным. Элементы случайности, иррациональность, стремительная смена настроений, моды и предпочтений однозначно исключают рекламу и связи с общественностью из реестра точных наук, где базовые константы можно измерить.

В лучшем случае мы можем иметь дело с вероятностью наступления тех или иных событий или достижения тех или иных результатов, причём без разницы, используем ли мы математический аппарат либо гадаем на картах Таро.

И доказанное исключение эффективности технологического подхода заставляет нас смотреть в сторону, когда всё происходящее обусловлено исключительно феноменологией, а уже последствия изучаются тем или иным способом объясняются. Объединение и классификация феноменов в совокупности с результатами позволяют постфактум описать их как технологию, коей они, конечно, не являются. Это как построить по чертежам огромный прокатный стан и на полном серьёзе ждать, что печи разгорятся от удара молнии или пламени из пасти дракона.

В пиаре же рекламе инсайт, «озарение» и есть составная и необходимая часть кампании, её творческое начало. Повторяясь, можно сказать, что попытка вывести всегда работающую и удачную PR-технологию сравнима с утопическим желанием систематизировать проникновение божественного в пространство и время.

Тем не менее очевидно, что всё творчество, являющееся основой для уникального контента, по сути, есть переработка и переосмысление каких-то существующих параметров, данных, условий, закономерностей. Отсюда упрощение контента в первую очередь – всё же творческая задача, обусловленная происходящими технологическими изменениями.

Поиск волшебной кнопки

Проанализировав массив актуальной профессиональной литературы, мы увидим абсолютное доминирование технологических аспектов как предмета исследования. Это странно, что заведомо гуманитарные дисциплины сводятся к поиску механических подобий и принципов. Можно смело утверждать, что 95 процентов современной рекламы и пиара – гуманитарная механика и лишь 5 процентов – изучение видов энергии, необходимой для того, чтобы машина заработала.

Вот типичный учебник на примере социальных сетей. Как постить, какого размера нужны картинки, какое самое оптимальное время для постинга – это и есть пособие для пиарщиков, рекламщиков и их производных – специалистов по SMM и контент-менеджеров?

Сюда можно отнести и многочисленные описания интерфейсов, появление тех или иных возможностей (механический пересказ хелпов и мануалов), в лучшем случае – описание сторонних кейсов или собственных громких удач. Как правильно залить видео, как твитнуть твит – вот во многом основа учебных и методических материалов.

Социальные сети по сути своей являются многопользовательскими программными комплексами и способны выдавать статистику по безумному количеству параметров пользовательского поведения. Выводы по анализу массива данных потом превращаются в рекомендации, и следование этим рекомендациям оказывается ещё одним уровнем продвинутости пиарщика.

Но мы прекрасно понимаем, что основная задача пиарщика – «рвать шаблоны», «взорвать» социальные сети, заставить пользователей действовать – лайкать, расшаривать, комментировать вне привычных рамок и установок. То есть создавать прецеденты, которые потом кардинально влияют на статистику и определяют поведение пользователей.

Мечта всех, кто причастен к коммерческим коммуникациям в социальных сетях и интернете в целом – получить деньги и осознанно создать эффектный мем (в нашем случае – устойчивую информационную единицу, безгранично размножающуюся копированием), который принесёт пользу заказчику. Это как поставить себе нерукотворный памятник, войти в историю. Кроме того, именно мем, в обыденном понимании, отчасти и есть та самая «волшебная кнопка».

Вы можете прочитать от корки до корки прекрасную книгу Ричарда Броуди «Психические вирусы»1, где качественно, добротно и с юмором рассказывается всё о мемах, психовирусах и мыслеобразах. Эта книга ещё и ключ и первый шаг к пониманию механизма действия вирусной рекламы и вообще всего, что связано со стихийной передачей информации путём инфицирования, в том числе и коммерческой.

Но не факт, что даже трех- или пятикратное прочтение продвинет вас хоть на шаг в вопросе: «А как же практически создать и запустить мемы и психические вирусы?». Вы научитесь варить питательный бульон и, может быть, даже составите правильный генетический код медиа-вируса, но это будет мёртвый теоретический образец. Вы будете экспертом в распознавании вирусов и мемов, станете их коллекционером. Но вот оживить мем, вдохнуть в него силу – не получится.

Однако мемы и вирусы обнаруживаются каждый день, и большинство из них явно сгенерированы с чувством и расстановкой. И чем больше вы будете погружаться в меметику, тем больше начнёте верить в искру и молнию, либо тайное заклинание тёмного ордена.

Основным вопросом революции становятся не рекомендации профессиональных изданий, КАК технологически правильно постить, а ЧТО постить. И не просто ЧТО, но и в контексте стратегии бренда, выработанной на основе маркетинговой политики (или, наоборот, в контексте политики, выработанной на основе маркетинговой стратегии).

Это касается не только социальных сетей. Под постингом мы смело понимаем любой вид маркетинговой коммуникации.

Мы все знаем, что контент является доминирующим, но вот процесс создания его остаётся в чёрном ящике. Опять же, если просмотреть учебную литературу и учебные пособия, мы найдём описание средств видеомонтажа, авторскую инструкцию к «Фотошопу», секреты программ моделирования и специальных текстовых редакторов, но никак не создание продукта. Ни одно описание рекламного или PR-кейса не дает ответа на вопрос: «Как же, черт возьми, они до этого додумались, как им это удалось, и что должен нажать я, чтобы оно заработало?».

Тем не менее существует целый пласт профессиональной литературы, который условно можно назвать «контентопоклонническим». Эта литература посвящена теоретическому доказыванию того, что контент – самое важное в процессе производства медиасообщений любого характера. «Контент правит миром», «контент – основа», «всё зависит от контента» – эти абсолютно верные утверждения, под которыми готовы подписаться кровью все пролетарии умственного труда. Но декларация этих тезисов и доказательства, по сути, аксиомы, опять же, не отвечают на вопрос, как создать этот контент.

Наиболее близко к решению практических задач по созданию «работающего» контента подходит сторителлинг, являющийся, безусловно, самой популярной и востребованной актуальной технологией. Огромный кластер литературы и пособий для копирайтеров, специалистов в сфере PR и рекламы, журналистов а) доказывает важность сторителлинга как технологии; б) даёт техническое, механистическое описание готового продукта.

«Пишите интересно!»

«Писать надо интересно!» – вот девиз всех пособий по сторителлингу. Но ключевое слово здесь «интересно», а «интересность» является непрограммируемым параметром, оценить который можно только постфактум. «Интересность» – это реакция аудитории, но никак не заложенный в истории объективный параметр.

Достигнув определённого мастерства и получив опыт, хороший автор может лишь предполагать, что всё будет интересно. Но это лишь интуитивное предвидение, игры с вероятностью. Поэтому в процессе обучения сторителлингу в основном предлагается копирование с творческим переосмыслением успешного опыта.

«Вот, посмотрите, как это сделал такой-то бренд! Как это круто! Как их история зацепила аудиторию! Сделайте так же, только круче!» – вот краткое содержание профессиональных пособий.

Нет различий, идёт ли разговор о копирайтинге, визуальном повествовании, сторителлинге в современных медиа и соцсетях, фотографии, особенно в пропаганде.

Но сторителлинг ещё на шаг ближе к следующему уровню. Однозначный тренд последних лет хорошо раскрывается в постановке задачи заказчиком перед исполнителем.

Теперь не нужен ни ролик, ни история, ни пост в соцсетях как таковой. Важна эмоциональная реакция аудитории в пересчёте на продукт. «Мне нужны двадцать тонн слез умиления и сорок тонн слез радости», – примерно так формулирует задачу для тендера современный заказчик.

Параметром, строчкой в счете становятся именно связанные с брендом переживания. В условиях переизбытка предложения перестаёт иметь значение форма передачи сигнала от продавца к потребителю. Передатчик должен гарантировать лишь факт: эмоция ушла, приёмник отбивает чек – эмоция поступила. Заказчик изначально рассчитывает на все имеющиеся и потенциально возможные способы распространения информации, в том числе перспективные. Мультиплатформенность – изначальный параметр, реакция (слезовыделение, хохот, обморок) должна быть масштабируема, модифицируема, это не обсуждается и не является предметом обсуждения.

Можно сказать, что объектом сделки является что-то вроде отдельного эмоционального поля с гарантируемым сроком жизни и с последующим архивированием «до востребования».

Конечно, эмоциональная вовлеченность потребителя всегда была в основе построения маркетинговых стратегий, но теперь это сама стратегия, хай левел. Эпоха упрощения и ускорения вносит свои коррективы: «Нам не нужна стратегия эмоционального вовлечения потенциального потребителя в отношения с брендом, нам нужно, чтобы потребитель заплакал, потом засмеялся, лайкнул и расшарил, да побыстрее».

Это – ещё одно доказательство теории упрощения. Раньше, проводя героя (потребителя) по своему произведению (книге, фильму, выставке), автор управлял его эмоциями. Он заставлял сопереживать, восторгаться, грустить, радоваться, мастер вёл потребителя за руку, тыкая носом и подставляя под перипетии сюжета. Монетизировалось же данное умение через тиражи, забитые под завязку залы. Теперь же достаточно вызвать эмоцию хоть какую-нибудь, чтобы получить свой бонус.

Попробуйте поставить техническое задание креативному отделу, дизайнерам и продакшну: сделайте нам что-то эмоциональное, то, что взорвёт этот мир. Никто ничего не поймёт. Но ведь это и есть задача – взорвать.

Всё одно и то же

В 2003 году вышел фильм «Матрица: Революция», завершающий трилогию про Нео и компанию. Собранные в прокате деньги – около 430 миллионов долларов. Фильм является совместным проектом киностудий Warner Bros. и Village Roadshow Pictures. Режиссёры и сценаристы – братья (тогда ещё) Вачовски.

Вторая часть «Матрицы» закончилась для Нео состоянием комы. В начале третьей части друзья Нео понимают, что он находится не просто в коме, а в каком-то ином измерении, вывести из которого они его не могут. Так как вот-вот совершится нападение машин на Зион, и только Нео как избранный может что-то изменить, Морфеус и Тринити решают спасти его.

На помощь приходят Сераф и Пифия. Сам Нео оказывается в неизвестном месте, отделанной белой плиткой станции метро Mobil Ave, в котором его способности управлять матрицей бессильны. Проводник, хозяин места, говорит, что Нео тут будет вечно. Проводник наносит удар Нео, подтверждая неспособность к активным действиям главного героя.

Попытки Нео найти выход ни к чему не приводят. Тем временем его друзья идут к Меровингену, участвуют в драках и перестрелках с его охраной, но непосредственно перед встречей с ним вынуждены разоружиться.

Меровинген говорит о том, что за всё надо платить, и предлагает сделку, неприемлемую для Морфеуса, Серафа и Тринити. Они вновь добывают себе оружие, и с приставленным к голове пистолетом и в ситуации, когда все могут быть уничтожены, Меровинген соглашается на освобождение Нео.

В 2007 году вышел фильм «Пираты Карибского моря: На краю света», третья часть пиратской саги, сборы в прокате – около 960 миллионов долларов. Режиссер – Гор Вербински, сценаристы Терри Россио и Тед Эллиот, студия – Walt Disney Pictures.

Вторая часть «Пиратов Карибского моря» закончилась тем, что капитана Джека Воробья пожирает морское чудовище.

Третья часть начинается с того, что Ост-Индийская компания угрожает пиратской вольнице и готова истребить всех пиратов. Для того, чтобы противостоять этой силе, пиратам необходимо найти Джека Воробья, который является одним из баронов.

Для этого Элизабет, Барбосса и Уилл Тёрнер отправляются к Сяо Фэню, чтобы получить карту и корабль, необходимые для поиска Джека. Перед беседой с Сяо Фэнем они разоружаются, но в критический момент получают оружие. Сяо Фэнь говорит о том, что за всё надо платить.

Потом начинается массовое побоище, и перед угрозой обоюдного уничтожения и с приставленным Уиллом к горлу ножом Сяо Фэнь соглашается помочь спасти Джека Воробья. Сам Джек Воробей оказывается в белой пустыне, где сам себя дважды убивает. Тем не менее после длительных путешествий Барбосса, Элизабет и Тёрнер с командой оказываются в этом странном месте, и в итоге Джек Воробей спасен.

Таким образом, получается, что два кассовых фильма, блокбастера, вышедшие с интервалом в четыре года, используют абсолютно идентичную структуру, определяющую значимую часть сюжета. С одной стороны, структура индивидуализируется через сценарные тонкости и вплетение побочных сюжетных линий, а с другой – остаётся основой обоих фильмов, вернее, серий. Фильмы сняты на крупнейших в мире студиях, режиссёров и сценаристов сложно заподозрить в каких-то нечистых намерениях.

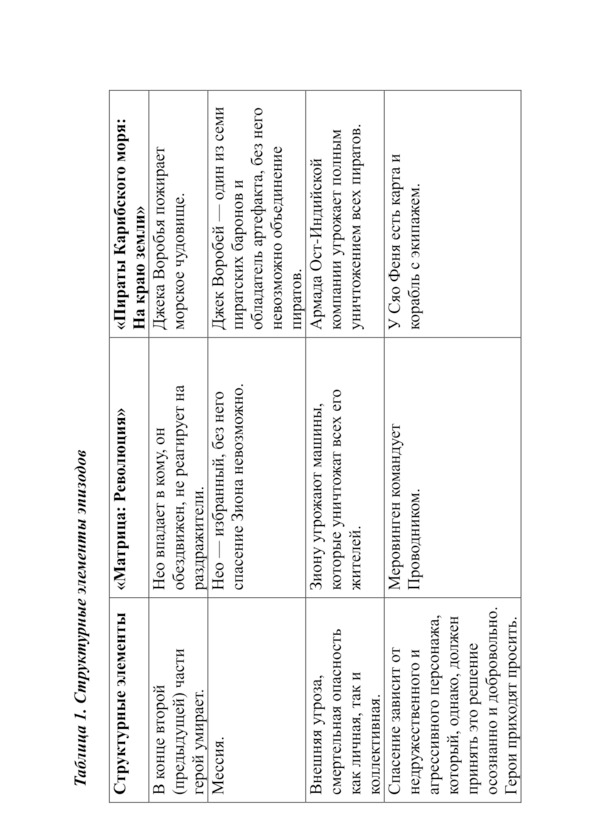

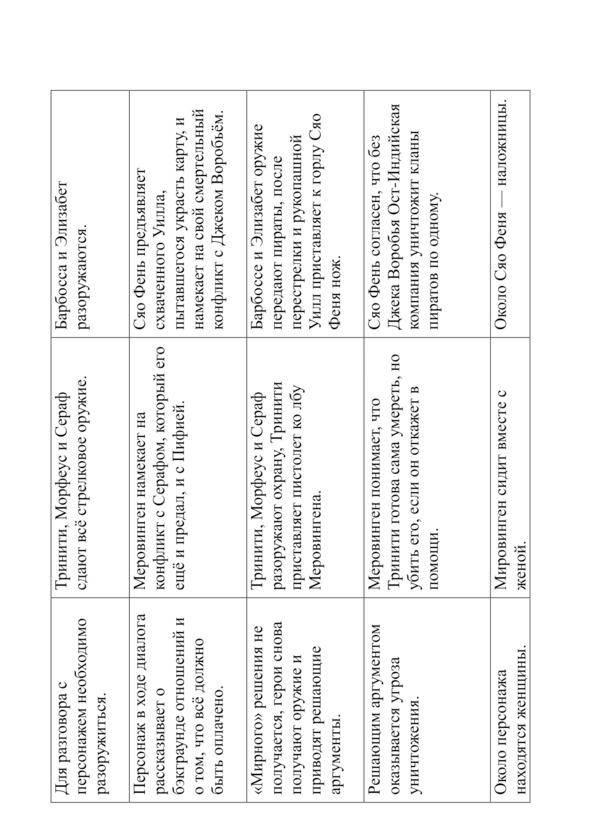

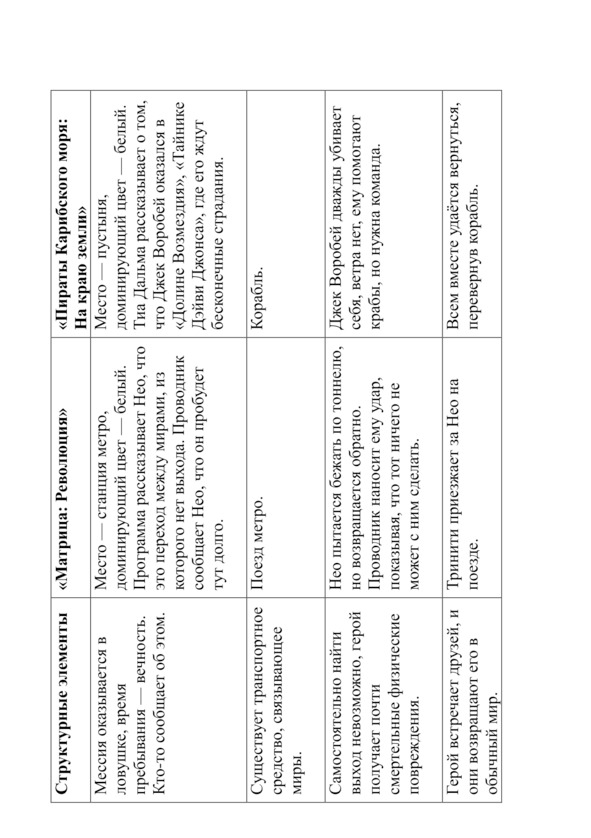

Попробуем точнее систематизировать перечисленные структурные элементы и найти дополнительные.

Теперь можно утверждать, что структура в целом – одна и та же, используемые структурные элементы различного уровня и назначения – идентичны. Кроме этого, присутствуют полная конгруэнтность движущих сил в обеих ситуациях, сходство (до смешения) причинно-следственных связей в сюжете. Различие идёт только по следующим уровням – сценарной проработке и реализации. Можно сказать, что мы имеем дело с дважды рассказанной историей, один раз в эстетике пиратских романов, второй – в жанре антиутопии и киберпанка.

Рис. 1. Нео и Джек Воробей: очевидные совпадения

Получается, что медийные сообщения (фильмы), вызвавшие активный отклик от потребителей (билеты в кинозалы, купленные диски, скачанные копии), по большей части на самом деле об одном и том же. Причём речь заведомо идёт не о плагиате, не о первичности-вторичности. Скорее всего, можно говорить об эффективной эксплуатации одной структуры.

Более того, если внимательно изучить современный кинематограф, мы обязательно найдём подобную структуру и совокупность элементов в других кассовых фильмах – как вышедших раньше, так и после этих картин. Мы найдём большое количество профессиональной кинематографической литературы, описывающей причины и закономерности эффективности использования структур, равно как и обнаружим, что профессиональное сообщество активно обсуждает подобные явления в онлайне.