Полная версия

За гранью возможного

Когда личинки вылетали, дед попросил нас с братом собрать их всех в трехлитровую банку. Мы так и сделали, а тех, что не поместились в банку, давили прямо на земле. Дед закрыл банку железной крышкой, завернул в черную тряпку и закопал подальше от дома.

Через пятнадцать-двадцать минут корова стала дышать ровно, без хрипов, судорожные подергивания ног прекратились, и корова пыталась встать на ноги. Дед помог ей встать на ноги, потом принес ведро воды, которую корова полностью выпила, не останавливаясь. Дед запретил хозяйке коровы обмывать ее от гноя и выступившей из ранок крови.

Когда я вспоминаю этот случай, которому нет никакого научного, физико-биологического объяснения, меня постоянно преследует мысль: как и с чего ради эти личинки-паразиты, имея толщину своего тела в десятки раз превышающую крошечные отверстия в толстой шкуре коровы, через которые могли только сочиться кровь и гной, вдруг стали «выстреливать» на значительное расстояние, до метра, причем почти все одновременно, подобно фейерверку, к тому же мелкие, совсем недозревшие личинки тоже вылетали из-под кожи коровы, – удивительно.

Можно, конечно, придумать различного рода объяснения данному факту. Например, мышечные спазмы от холодной воды и т. п. Но все равно это не объясняет сути явления. В подобных случаях личинки удаляются оперативным путем, производится крестообразный разрез кожи в месте отверстия, и каждую личинку вытаскивают пинцетом, но таким методом можно удалять личинки овода, когда их немного. А в данном случае при использовании этого метода корова неминуемо бы погибла, – ведь личинками было поражено все ее тело.

Третий случай. В 300 метрах от нашего дома был расположен детский сад. По какому-то стечению обстоятельств я находился недалеко от него. В это время младшую группу детей вывели погулять. Неожиданно я увидел лошадь, которая неслась галопом прямо на группу детей с воспитателем. Все застыли в испуге. Вдруг откуда ни возьмись появился мой дед. Он выбежал и встал между группой детей и лошадью, которая почти вплотную приблизилась к нему. Дед стоял, подняв правую руку в направлении головы лошади, и сосредоточенно смотрел на нее. Лошадь резко остановилась, встала на дыбы и упала замертво. Отойдя от оцепенения, мы с пацанами хотели подойти, но дед нас не подпустил, сказал, что лошадь бешеная и заразная. Я видел прикушенный кровоточащий язык и пену изо рта лошади. Потом приехала бригада медиков, мертвую лошадь погрузили в телегу и увезли, сожгли за территорией рудника. Место, где лошадь лежала, чем-то обработали, облили соляркой и подожгли.

Четвертый случай. Пришла, сильно хромая на одну ногу, полная женщина, нога была перевязана лоскутом материи (бинтов не было, дефицит). Дед с ней переговорил, завел в сарай, посадил на скамейку. Потом достал из подвала серого цвета пупыристую жабу и разрубил ее пополам. Одну половину жабы приложил отрубленной стороной к круглой ране на внутренней части голени правой ноги, размером примерно пять на пять сантиметров. Как я впоследствии узнал, это была «сибирская язва». Края раны были цветом от малинового до темно-бордового, синеватого. Перевязал все это оторванным лоскутом чистой простыни.

Через три дня женщина вновь пришла. Когда дед снял повязку и жабу, я увидел, что рана посветлела и изменилась значительно, а снятая половина жабы со стороны среза стала белой, как будто сваренная. Дед повторил процедуру, приложив вторую половину жабы, и дал в бутылке напиток из трав.

Двух раз хватило, чтобы вылечить эту язву. Жаба выделяет холод, и жар язвы исчезает, микроб язвы погибает.

Пятый случай. Вечером на заходе солнца женщина и мужчина принесли грудного ребенка, который невероятно сильно кричал, не останавливаясь. Мне казалось, что это не он кричит, настолько сильный был крик, и он действовал угнетающе на всех окружающих, которые так же, как и я, вышли посмотреть, что случилось.

Дед сказал, что есть такое заболевание, по-народному называется «бьёт младенческий», неизлечимое с точки зрения официальной медицины. Когда дед развернул одеяло, я увидел истощенного младенца: кожа и кости, скелет, обтянутый серой сморщенной кожей. Было удивительно, как такая кроха может иметь такую силу голоса.

Дед взял младенца на левую руку, головкой на ладонь, подошел к окну, немного подождал, когда гребень солнца начнет заходить, прочитал молитву и три раза своим языком на лбу ребенка сделал крест.

Утром следующего дня на восходе солнца женщина принесла ребенка, который уже кричал вдвое меньше. На третий день ребенок не кричал.

Шестой случай. Бельмо на глазу дед выводил следующим образом: брал сырую, свежую кожу животного, вырезал из нее узкую полоску, прокалывал мочку уха животного или человека, у которого имелось бельмо, со стороны больного глаза. Полоску кожи вставлял в ухо, скрепляя ее кольцом, получалось типа серьги из кожи. Постепенно через это кольцо, продетое в ухо, выходил гной, вязкая жидкость, и глаз полностью восстанавливался, бельмо исчезало.

Потом, когда я переехал жить в Алма-Ату к сестрам, которые учились в медицинском и в строительном институтах, моя мать Екатерина Георгиевна позвонила, сообщив, что дедушка просит нас приехать в рудник Октябрьский (Казахстан), где проживали в это время родители и дед, так как через полторы недели он умрет. С матерью по телефону говорила старшая сестра Роза, студентка 4 курса медицинского института. Она сказала матери, что нельзя предугадать свою смерть за полторы недели. Так, мы не поверили и не выехали вовремя.

Через полторы недели дед умер. За день до смерти дед сказал моему отцу: «Володя, ты завтра на работу не ходи, я в два часа дня умру». На это отец возразил: «Егор Фадеевич, вы же ходите, кушаете, ничего у вас не болит». Но дед настоял на своем, и отец не пошел на работу. В два часа дня дед спокойно умер.

Нам сообщили о словах деда за день до его смерти, и мы, пока доехали поездом, опоздали.

Анализируя сейчас целительские способности деда, я понял, что в данном случае дед был верующим, и молитва встряхивала его психологическую и жизненную энергию, т.е. он получал сильный всплеск этой энергии в момент лечения. В любом случае этому способствовала его вера. А техника лечения – это опыт и мудрость поколений. Очень простые по своей сути, но естественны и действенны. Не зря говорят: ученый бьется годами над решением проблемы, вникает в такую глубину, а открытие лежало рядом и решение-то было простым и доступным.

Лечение огнем (12 березовых лучин)

Дед, кроме указанных приемов лечения, лечил различные заболевания огнем. Для этой процедуры он нарезал по 12 березовых лучин длиной 25—30 см, сечением примерно 4 на 5 мм. 12 штук связывал в связку и закладывал под балку в сарае на 3—4 месяца в летнее время.

Лечение проводил следующим образом: зажженной лучиной в течение примерно 5 мин водил по контуру тела на расстоянии 10—15 см от тела, сначала вдоль левого бока, начиная от центра черепа, потом так же вдоль правого. Потом вокруг места заболевания еще 5 мин производил вращательные движения против часовой стрелки.

С его слов, энергетический ресурс и энергия жизни выходят из тела по часовой стрелке, и чтобы остановить этот процесс, он огнем закручивал энергию в обратную сторону, Трех процедур с промежутком в три дня было достаточно, и больной постепенно поправлялся. Болезнь уходила. При всех заболеваниях и методах лечения дед использовал молитвы из маленькой старинной библии с готическим шрифтом.

ЗЕМЛЯНИКА

В тех краях росло много земляники. Год от года отличался по урожайности, но обычно земляники было достаточно. Мы уходили за ней на 2—3 км от рудника Баладжал в лощины между горами. Чтобы не проходить зря большие расстояния, мы приспособились искать землянику по запаху: забирались по хребту наверх и нюхали воздух с одной стороны горы и с другой. Теплый воздух, поднимаясь по склону, доносил запах цветов и земляники. Если с какой-то из сторон доносился густой запах земляники, мы точно знали, что там внизу много ягод, и спускались туда.

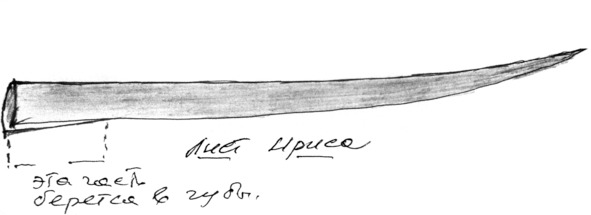

У нас был свой способ обезопасить себя от ядовитых змей, которые водились в траве у подножия горы. Тут же на пригорке у скал росли дикие цветы ириса, мы их называли «петушки», листья зеленые, длинные, саблевидные. Такой лист мы аккуратно снимали, чтобы не повредить нижнюю светлого цвета основу.

Взяв основание листа разрезом в губы, втягивали с силой в себя воздух, получался писк, очень похожий на писк птенца, выпавшего из гнезда, либо маленькой птички. При спуске с горы каменистая почва заканчивалась, трава становилась выше и гуще, и заметить в ней ядовитую змею было невозможно, но когда мы с помощью листа ириса издавали писк, если неподалеку, на расстоянии двух-трех метров от нас, в траве находилась змея, она обязательно поднимала голову над травой, и тогда тот из нас, кто находился ближе всех к ней, на расстоянии вытянутой руки, резким ударом металлического прута отрубал ей голову. Еще для проверки пропищав немного, мы смело искали в траве землянику. Обработав участок 3—4 метра по кругу, мы вновь пищали и, убедившись, что змей нет, продолжали сбор земляники. Несмотря на то, что мы были босиком и не защищены прочной одеждой, змеи кусали кого-то из нас очень редко. Набрав по ведру земляники, мы возвращались домой довольные, что чем-то помогали матери.

РУДНИК БАЛАДЖАЛ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЕТСТВА

Природа вокруг рудника была скудная, но своеобразная, по-своему очень красивая.

Я, мои друзья и двоюродный брат Вилька стали буквально «детьми природы». Большая часть нашего детства проходила в предгорьях и горах, где охотились, собирали съедобные корни растений. Мы знали около 70 видов съедобных растений. В двух километрах от рудника Баладжал находилось одинокое строение из камня: низкий домик, состоявший из одной комнатки и коридора, обнесенный полуразрушенной каменной оградой загон для скота. Это место называли «заимкой». В «заимке» жил старик-казах, говорили, что это бывший бай. Когда-то, еще до революции, он был очень богатым. Потом его семью, всех сыновей, расстреляли, а сам он какое-то время просидел в тюрьме. Теперь он жил в полном одиночестве, почти ни с кем не общаясь.

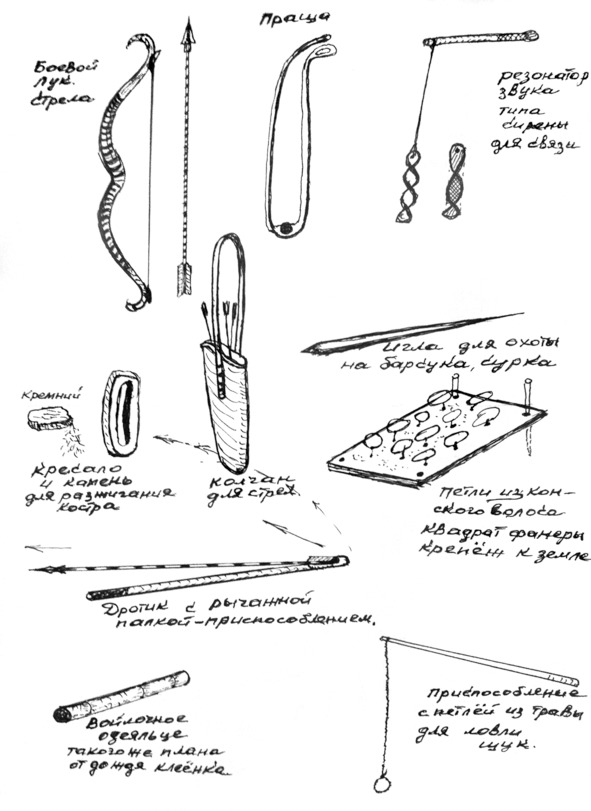

Мы с пацанами приходили к нему, приносили кто что может: еду, одежду, чай, сахар. Бай был к нам доброжелателен и часто рассказывал всевозможные истории. Научил, как изготавливать боевое оружие: лук, стрелы, пращу. Праща – это приспособления для метания камня на большое расстояние, сделанное из сыромятной кожи. Ремень длиной примерно 1 м 20 см, шириной 2 см. С одного конца расширение с прорезом для указательного пальца, а второй конец просто накладывается на указательный палец и прижимается большим. В середине ремня тоже имеется расширение, примерно как на рогатке, ремень складывается пополам и туда закладывается круглый камень или металлический шарик. Это приспособление, заряженное камнем или шариком, раскручивают, вначале делаются круговые движения кистью, потом включается локоть, далее плечо. На пике вращения по направлению к цели отпускается один конец ремня, прижатый большим пальцем, и камень, получивший приличную инерцию, может поразить даже крупную дичь. Но чтобы владеть пращей, нужно постоянно тренироваться и прочувствовать момент, когда отпустить свободный конец пращи. Мы достигали такой ловкости, что на лету сбивали голубя, утку.

По стрельбе из пращи, лука и по метанию дротика проводили соревнования. Победителю доставалось особое уважение. В нашей группе собиралось до 10—15 человек. Играли в футбол, лапту, чижик-пыжик. Взрослых наставников, тренеров никогда не было, мы были предоставлены сами себе.

Бай сам изготовил и дал нам образец боевого лука: высота 1м 60см, стрела 1м 10 см с оперением хвостовой части, металлическим трехгранным наконечником, тетива сделана из конской сушеной жилы. Этот лук был не под наш рост и силу. Натянуть его могли только втроем, сидя на земле, упираясь ногами в лук, и каждый двумя руками тянул тетиву. Стрела летела далеко и запросто могла кого-нибудь убить или ранить, поэтому дед запретил нам из него стрелять.

По образцу и технологии Бая мы сделали себе луки и стрелы под свой рост и силу руки. Стрелы нужного размера нарезали из тальника. Свежесрезанные прутья одним концом привязывались к балке под крышей сарая, а к другому концу привязывали тяжелый груз, за счет чего они вытягивались, выравнивались и сушились. Далее заготовки обрабатывались: снималась кожура, шлифовались. Потом уже их обматывали по всей длине мокрой бельевой веревкой, либо мокрым скрученным бинтом и равномерно слегка поджаривали на костре. Веревка снималась, каждая заготовка смазывалась барсучьим жиром и вновь подвешивалась с грузом под балку. Это называлось каленая стрела, легкая, ровная, прочная. Далее из перьев делалось крестообразное оперение, и крепился металлический трехгранный наконечник, отливали его в форме из глины прямо на земле, потом обрабатывали до нужной кондиции.

По окончанию работы в обязательном порядке стрелу проверяли на баланс: она должны была находиться в равновесии на 1/3 стрелы от наконечника, – только при таких условиях стрела точно, не отклоняясь, летит в цель.

Итак, уходя в горы, мы брали с собой колчан из 4—5 стрел, лук, пращу, кресало для добывания огня, нож, кусок хлеба, соль. Все остальное добывали в горах.

На расстоянии 5 км от рудника находилась речушка 3—4 м шириной, 60—70 см глубиной, холодная, ключевая, чистая вода. Называлась она Первый ключ. По берегам обильно росла трава: осока, камыш и низкая плетущая трава, которая от берега нарастала слоями, покрывая поверхность воды плотным слоем. Также по берегам в большом количестве росли кусты черной смородины. В речке водилось достаточно рыбы: красноперка, небольшого размера щуки (30—45 см). Красноперку мы ловили сетью из старого тюля, загоняя с обратной стороны палками и ногами.

Щук ловили следующим образом: обычно щука стоит хвостом к берегу, ждет добычу, как бы замирает, но она очень осторожна и чувствительна: от малейшего шевеления на берегу или касания поверхности воды веточкой она молниеносно стартует и уходит на глубину. У нас не было ни крючков, ни лески, поэтому мы приспособили особо гибкую, прочную траву длиной 25—30 см. Из нее плели веревочку 60—70 см, на одном конце завязывалась петля, а другой конец привязывался к палке длиной примерно 120 см. Проходя медленно по берегу и увидев стоящую в заводи щуку, мы подкрадывались (всегда и везде ходили босиком, в одних трусах) с заранее вытянутой рукой, в которой была палка с петлей. Старались даже, чтобы тень от палки не попала на щуку. Петлю опускали на расстоянии 50—60 см от головы щуки, особенно плавно и осторожно, когда касаешься поверхности воды – это основное, а потом уже, опустив петлю на уровень головы щуки, подводили петлю ближе. На расстоянии 20—25 см от головы щуки, поднимали петлю быстро, но без рывка. Щука стартовала, влетая головой в петлю, и сама себя выбрасывала на берег, при этом петля обычно рвалась, но не было случая, чтобы петля разорвалась в воде. На берегу щуку ловили руками. Тут же разжигали костер, делали вертел из прутьев, потрошили рыбу. Если не было соли, использовали солончак – глинистую землю, сверху покрытую белой соленой пылью, которой обсыпали мокрую рыбу. Жареная на костре рыба была очень вкусной.

Сама жизнь, вынуждавшая постоянно приспосабливаться к сложностям, заставила придумать замену спичек – кресало, сделанное из каленого чугуна кристаллической структуры по типу кастета с гладкой рабочей поверхностью. В горах подбирали специальный камень – кремний, серого цвета, плотный, тоже кристаллической структуры. Обычно камень держали в левой руке на согнутом указательном пальце, большим пальцем придерживая сверху. Под камень и указательный палец подкладывался сухой, легко воспламеняющийся материал. При резком скользящем ударе по камню кресалом пучок искр точно попадает на сухой мох, воспламеняет его, а там нужно немного подуть, и вот уже огонь. Остается подкинуть собранные для костра листья, щепки, палки. Костер готов, жарь, вари. Нам для разжигания костра при сухой погоде достаточно было одной минуты.

Уходя в горы, мы брали с собой снаряжение на все случаи жизни и были готовы к любым неожиданностям.

В сумке через плечо всегда лежала плотно свернутая в трубочку клеенка. Она занимала мало места и позволяла быстро укрыться от неожиданного, довольно частого летнего дождя. Также у каждого в сумке находилось плотное войлочное одеяльце из верблюжьей шерсти, тоже свернутое в рулон. Как уже говорил, стрелы, 4—6 штук хватало, складной нож, военная алюминиевая фляжка с водой. Лук носили за спиной через голову. Еще в сумке лежали прут металлический толщиной 4 мм, длиной 60—70 см, на котором жарили убитую дичь, рыбу, кусок хлеба, соль. Иголка – вытаскивать занозы из подошвы ног. Резиновый жгут на случай, если змея все же укусит, – перетянуть пораженное место. Первое, что мы делали в таком случае, сразу убивали змею, перетягивали укушенную ногу или руку жгутом выше ранки на 10 см, кто-то из напарников, у кого здоровые, не потрескавшиеся губы, должен был срочно высосать яд, неоднократно, до побеления места ранки, все время выплевывая его и промывая водой рот. Далее со змеи сдиралась кожа, для этого ниже головы делался круговой надрез, и шкура легко снималась чулком. Шкура внутренней стороной несколько раз каждые 15—20 мин прикладывалась к ранке, либо привязывалась. Опухоль сразу спадала, температура восстанавливалась.

Воду из родника пили только через чистый батистовый носовой платок. Из числа съедобных растений нам очень нравилась «репа» – местное название. Росла на скалистой местности, корни врастали в трещины скалы, без ножа ее трудно было отделить от скалы, поэтому ее срезали. Похожа она на сочный кактус, шарообразный у основания, короткие, толстенькие листочки, далее крупные, и к центру сходятся, как бы прижатые друг к другу. На каждом листочке на конце была колючка. Обломав колючки, можно было есть листья целиком. Они были очень сочные, кисло-сладкие на вкус. Местные говорили, что их соком можно вылечить много заболеваний.

Также в горах росло несколько видов лука. В ущельях на низменных участках среди травы густо рос болотный лук, трубчатый-батуд, вкусный, слегка горький. Заготавливали его вязанками. Клали в окрошку, в пирожки и просто ели с хлебом. Еще был лук с треугольным листом, горький с привкусом чеснока. Другой горький лук – сарымсак, со специфическим вкусом, стебель и листья довольно жесткие. Его добавляли в соленья и ели просто с хлебом; по вкусу похож на чеснок.

Весной зацветали ковром голубые колокольчики на тонкой длинной ножке, на которой росли два листа, тоже тонкие, длинные. Эти цветы и листья съедобные, со вкусом молодого огурца. Летом рос широколистный кандык, тоже съедобный, лечебный, со специфическим вкусом.

Вдоль рек и в низинах рос камыш, соцветие столбиком, темно-коричневого цвета. Вырывали его и отрезали ножом белёсый низ ствола у корня. Его можно было есть сырым, можно жарить.

В горах рос крупный ревень, его заготавливали на зиму, резали квадратиками и сушили. Из свежесорванного делали вареники, варили варенье или жарили на костре. Вкус кисло-сладкий, очень полезный, много витамина С, D.

Щавель полевой тоже заготавливали, солили в банки, сушили на зиму, с ним варили борщи. Крапива – листья ели свежесорванными, помяв в руках. Заготавливали для борща и мытья головы. Было множество съедобных корней и растений, я перечисляю их, чтобы показать, что при необходимости человек находит общий язык с природой и природа его может прокормить, вылечить естественным путем. Возможно, поэтому, несмотря на жесткие условия – нехватку продуктов питания, одежды, многие отрицательные факторы, вызванные войной, в том числе и психологические, – мы никогда не болели.

ОХОТА

Зимой 1946 г. я был очевидцем, как сосед зарезал корову и мясо повесил в сарае. Ночью мы все проснулись от жуткого воя и грызни – пришли волки. Ночь была лунная, и из окна на белом снегу хорошо были видны около семи волков. Они прогрызли лаз в сарай и таскали куски мяса соседской коровы, тут же отбирали это мясо друг у друга.

Со всех домов выбежали мужики с вилами, палками, ножами, стали отбивать мясо у волков. Одного волка убили прямо в сарае. Часть мяса удалось спасти. Зима была снежная, морозная. Волки обнаглели и ночами бегали стаями по руднику. Поэтому вечером, возвращаясь с работы, люди шли группами. За короткое время в поселке волки съели всех собак, нападали и на овец.

Потом вышло постановление администрации рудника: кто убьет волка и представит шкуру, тому будет выплачено вознаграждение 50 рублей. В продснабе появились капканы.

Мы тоже вносили свой вклад, ставили на волков капканы, стальные петли. Удача была не частой, но была. Пойманного в петлю или в капкан волка мы добивали на расстоянии – стреляли из лука, так как подходить к нему было опасно. Шкуру снимали, а его мясо использовали для новой приманки.

Нам тогда было по 8—9 лет. Мы хорошо ходили на самодельных лыжах, а с коньков на ременной привязке вообще почти не слезали. Никогда ничего не боялись, даже уходя за 5—6 км от рудника. От людей опасности не было, а зверье, наверное, чувствовало, что мы сами представляем для них опасность.

Мы никогда не болели. Иногда зимой целый день катались на коньках, к вечеру приходили домой – штаны, носки, рукавицы насквозь мокрые и обледенелые. Мать шлепнет полотенцем по заднице, поругает, повесит все сушить, подошвы ног натрет керосином, наденет шерстяные носки, сверху целлофановый пакет, завяжет, чтобы не было запаха керосина. Утром уже как огурчик. Организм был надежно защищен – закален. Мы не знали, что такое пить таблетки.

Обычно, уходя на охоту, брали с собой карбид в небольшой баночке с герметической крышкой, так как на воздухе карбид дает реакцию, выделяя газ и образуя вонючий серый налет. Шахтеры в руднике пользовались для освещения в шахтах карбидными лампами, поэтому карбид мы могли достать свободно.

Карбид использовали для охоты на барсуков и сурков. Делалась ямка при входе в нору, уплотнялась, в нее клали несколько камешков карбида и поливали их водой. Происходила быстрая реакция: карбид шипел, выделял много газа, который проникал в нору. На конце длинной палки привязывали бумагу, либо замасленную тряпку, поджигали и, спрятавшись в ложбинке или за камнем, подожженную тряпку на палке подводили к норе. Раздавался сильный взрыв, часть норы разворачивало, обдавая нас землей. После взрыва подходили к норе, и через минуту-две из норы вылезал оглушенный барсук. Обычно у него была подгоревшая шерсть со стороны хвоста, спины, так как он своим телом заслонял нору от газа карбида. Барсука легко, без сопротивления брали, сажали в сумку или мешок, чтобы не укусил, и живого приносили домой.

А вот еще интересный способ охоты в летнее время. Из стальной проволоки с помощью напильника или абразива изготавливалась узкая пластина длиной до 30 см, с одного конца затачивалась очень остро, как плоская игла. Обнаружив нору барсука или сурка, по запаху мы определяли, есть ли он в норе. В нору на расстоянии локтя или чуть меньше тупой стороной втыкали пластину в пол под углом, по направлению из норы, оставляя торчать 15 см пластины, которую пригибали параллельно полу на 5 см выше от пола. Когда сурок или барсук вылезал из норы, он эту пластину прижимал своим телом к полу. А потом, когда кто-нибудь напугает его – коршун, лиса или охотник, – сурок или барсук с разбегу влетал в нору и сам себя надевал на пластину. Проходя мимо через час, мы забирали добычу и пластину. Никогда не добывали больше, чем это было необходимо.

Также охотились на уток, диких голубей, куропаток, для этого использовали пращу, стрелы и силки – петли из конского волоса на фанерке, привязанной к колышку и замаскированной травой.

ДОБЫВАНИЕ ЗОЛОТА

Рудник Баладжал золотодобывающий, в его восточной стороне располагалась фабрика по переработке золотоносной руды, которую добывали в шахтах, расположенных под рудником на приличной глубине.

Внутри фабрики в большом помещении по кольцевому металлическому желобу шириной примерно 1м 20 см, высота бортов 70 см, посредством электромотора вращались на одной оси по кругу два громадных, около трех метров в диаметре, тяжелых металлических колеса. Эти колеса размалывали породу в пыль до определенной кондиции, согласно технологическим параметрам. В дальнейшем эта пыль промывалась водой и под воздействием ртути, которая находилась в больших стеклянных колбах, непрерывно поднимались и опускались. Ртуть отделяла от породы мельчайшие частицы золота. Отработанная пыль с водой выливалась по желобу в отвал – небольшое озеро. Но поскольку фабричным методом 100% золота не вырабатывалось и часть золотой пыли уходила в отвал, населению было разрешено по желанию мыть золото. Добытое золотая пыль плавилась в домашних условиях, в ложках, и это отлитое в ложке золото сдавалось в продснаб. Тех, кто этим занимался, называли ложечниками. Ложка золота стоила один золотой бон, на который можно было купить немного сахара, муки, масла и что-нибудь из одежды.