Полная версия

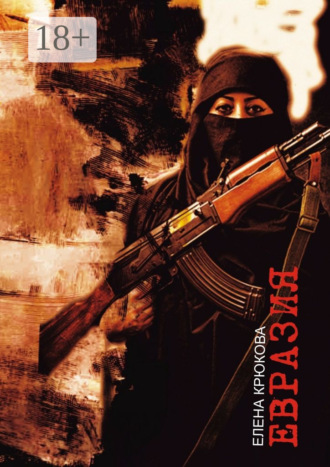

Евразия

И потом, вы все всегда думали: война – это когда огромные сражения и гигантское поле боя, и бьют орудия, и огонь косит людей, и из брюх налетающих черными тучами самолетов вываливаются бомбы и взрываются недуром. Вы совершенно не были готовы к тому, что война – это когда подкладывают мину под здание кишащего людьми магазина; это когда смертница подрывает себя в аэропорту, унося с собою на тот свет жизни всех пассажиров, что мирно и беспечно ожидают рейса. Это когда плачут после взрыва на веселом восточном рынке искалеченные кудрявые и смуглые дети, протягивая к нам, взрослым, обрубки рук, обрубки ног. Взрослые научились убивать детей; если честно, они особенно этому и не учились, просто детей убивать легче всего, ведь они не ответят тебе ядерным ударом, не бросят на тебя танковую колонну. Взрослые дураки, бесчувственные скоты, научитесь отдавать приказы! Нет, ни один приказ не спасет твое дитя от гибели, если идет война. Не спасет моего сына. Мою собаку. Война – это узаконенное убийство всеми всех. И ничего с этим не поделаешь.

Я пользуюсь моментом, пока в России нет войны. Я с трудом убеждаю себя, что да, нет и не будет. Будет, еще как будет, говорит мне ехидно другой голос, он доносится у меня из подмышки, из-за спины, с потолка. Качается люстра. Огонь в камине становится сначала темно-красным, потом черным, будто горит нефть. Из камина валит густой дым. Я задыхаюсь. Я кашляю уже по правде, без притворства, это мой обычный кашель, влажный, взахлеб. Я пользуюсь удачным моментом, когда можно врать и тут же говорить правду, когда можно взять под козырек и тут же насмеяться над своим безмозглым командиром. Я всегда работал на чужого дядю. Я всегда подчинялся приказу. Я никогда не воевал, но я мужчина, и, если меня пошлют воевать, я буду воевать. Ой ли? А не трус ли ты? Разве не ты уползал от пуль тогда, в Дебальцево, и хныкал: спасите, помогите! Разве не ты дрожал, как заяц, когда в поезде, что ехал из твоего города в Москву, в вагоне-ресторане взорвали бомбу, и поезд затормозил так страшно, что люди, как фарфор и хрусталь, посыпались с полок, и разбивались в кровь, и кричали, и теряли сознание? А ты, ты сознание не потерял. Ты, валяясь среди обломков и жутких железяк, хватал проводника за полы его форменной куртки: «Помогите, я журналист, высадите меня, вытащите меня отсюда, спасите мне жизнь!» И совал ему в онемелую, в крови, руку бесполезные купюры. Рубли или доллары, какая разница. Может, евро. У меня с собой были наличные деньги. Наличные всегда надо носить с собой в бумажнике. Это твои чаевые в ресторации; твои деньги для проститутки; твое спасение, если тебе надо купить чужую помощь.

В мире покупается все. Война тоже продается и покупается. Так же, как радость и праздник. Война такой же товар, как все остальное. За деньги ты можешь поменяться местами с любым владыкой, с любым царем и генералом. За деньги ты можешь купить себе не только свою жизнь и здоровье, но и свою смерть – сладкую эвтаназию еще никто не отменял, она такая же реальность, как выстрел в упор. Почему врача, что совершает эвтаназию, отдают под суд? И судят его, как убийцу? Ведь он совершает благо. Я давно решил: если я буду очень мучиться, погибая от своей чертовой чахотки, я приду к знакомому доктору и куплю у него свою смерть. Безо всякой войны, просто одну маленькую, незаметную среди прочих смертей смертишку. И он сделает мне безболезненный укол. Или даст чудесную таблетку. Или просто успокоит двумя-тремя сонными, нежными словами и нажмет две точки на шее, под ушами. Это уже его дело, выбрать мне вид смерти. Я же заплачу ему. И заплачу хорошо.

Мы все, люди, живем в государствах, а государство это всегда отлаженная чудовищная машина. Гигантская машина, с винтами и шестеренками; кто сунет руку в бешеное движение ее маховиков – вмиг лишится руки. Голову, главное, не суй! А если уж засунул – сразу простись с ней. Главная, самая страшная война – тебя самого с твоей страной. Свою страну надлежит любить и всецело верить ей. И вставать под ее знамена. И верить ей, как верят Богу. Только тогда будет тебе счастье. А так ты рискуешь и правда голову потерять. Не сносить тебе головы, если она у тебя вдруг откроет тайну движения громадных маховиков и рычагов! Тайну эту знают только владыки. Живой винтик не должен ее узнать ни в коем случае. А то ведь что со всеми нами получилось? Однажды мы восстали против нашей власти, поднялись как один и убили нашего царя. И много десятилетий после этой царской казни по всей нашей земле строились, все строились и строились лагеря смерти. И в эти лагеря, помимо всякой войны, просто так, для того, чтобы убить как можно больше простых людей, шли и шли и шли товарняки, битком людьми набитые, ехали и ехали грузовики с обреченными людьми, тряслись на телегах крестьянские семьи – они все ехали прямо в хищную зимнюю, оскаленную пасть своей смерти. От голода. Холода. Расстрельной пули. И мерзлые трупы бросали в снежных полях, бросали в тайге на съедение зимним голодным зверям; сжигали, как дрова, в диких, до неба, кострах. Вот так, а вы говорите, война.

Миллионы, миллионы – за убитого царя. Вот вам беспощадный расклад истории. Наша Россия вся полна высокой мистики, а вы говорите, пошлый терроризм! Да разве храбрую Россию напугаешь терроризмом? Она смертями сама кого хочешь напугает. Печи Освенцима давно уже переплюнули мощные смертные ледяные бараки Печоры и Колымы. Меня жена однажды спросила: «А если бы тебя послали на войну, ты мог бы там убивать людей?» Я посмотрел на нее, как на дуру. «О чем ты? Конечно, мог бы». Я сказал это и тут же усомнился в себе. В своих способностях убивать. Для убийства надо или верить в идею, или всецело очерстветь душой. Ни в какую идею я не верил. Я спросил себя: а во что же веришь? Или ты ни во что не веришь совсем?

И я, давний записной врун, сам себе честно ответил: да, я не верю ни во что. И считаю это неверие наиболее ценным в жизни. Вы все слепые, а я зряч. Я вижу все. Кто-то же должен все видеть, и добро и зло без прикрас, так, как они есть. Еще я тогда спросил себя: но ведь есть же что-то, что ты хоть чуть-чуть любишь в жизни? Если ты ничего не любишь, зачем же тогда тебе жизнь? Расстанься с ней! Убей себя! И я закрыл себе рот рукой и тихо засмеялся над собой, затрясся в смехе. Больше всего я любил играть на скрипке. Давно, когда я был маленьким, мои покойные родители купили мне крошечную скрипку. Они хотели учить меня играть на скрипке, отвели меня к профессору консерватории, он проверил мой слух и сказал, что у меня абсолютный слух. Потом мне приставили скрипочку к плечу, я прижал к ней подбородок, она блестела как леденец, я захотел поцеловать ее. «Вот так веди по ней смычком, вот так!» – сказал старый белоусый профессор и показал мне, как. Я повел смычком по струнам. Сначала раздался хрип и скрип. Я поморщился. Потом вдруг из-под смычка донесся стон. Потом плач, будто далеко плакал ребенок. Потом живой голос. Скрипка говорила мне о чем-то важном, единственном. Потом опять захрипела. Потом захлебнулась и замолчала. Я опустил смычок, опустил скрипку, крепко держа ее за гриф, и стоял молча, по лбу у меня тек пот, будто я стоял в бане, в парилке. Мне хотелось плакать. И я заплакал. О чем я плакал? Кого, что жалел? Но я понимал, что в моей руке до полу свисал не резной красивый ящик из драгоценного дерева, а живое существо, со своим голосом, со своей великой жизнью. И не мне была предназначена эта жизнь. Я, малец, тогда вдруг понял, что музыка не для меня, хотя я хочу туда, в нее; и я в первый и последний раз плакал о несбывшемся. О том, чего не будет никогда.

Так горько я больше никогда не плакал.

Я рассказал вам это все не для того, чтобы вы меня пожалели и поахали надо мной. Ах, он врет! Ах, он говорит правду! Вы можете не читать то, что я записал в толстых общих тетрадях. Вы можете не верить ни единому слову из тех, которые я так старательно записывал, что иногда, делая это, чувствовал себя каким-то древним летописцем, или согнувшимся над папирусом евангелистом, или старым монахом под мрачными сводами монастыря, царапающим великие, тайные символы-знаки на тонком телячьем пергаменте. Мне, откровенно говоря, все равно, что вы скажете или подумаете обо всем этом. Я делаю это… а для кого я, в сущности, это делаю? Я делаю это для себя. Для себя, слышите! Я пишу для самого себя, и это только моя музыка. Музыка смерти и может быть только для одного человека, ее очень трудно сыграть так, чтобы было для всех. Потому что смерть у каждого своя, и не каждый пускает в нее, чтобы рассмотреть ее мрачные своды при жизни. Мы все увидим, да, мы все рассмотрим и изучим. Но потом. Когда придет наше время. Наш черед.

Вы спросите, а любил ли я кого когда-нибудь? Те люди, за которыми я записал их рассказы, говорили мне о своей любви. Они были нормальные люди. А я, наверное, не совсем нормален. Я оглядываюсь назад и вижу: я ведь никого не любил, только ту маленькую скрипочку, которая пронзительным, а потом нежным женским голосом спела мне о самом важном, что есть в жизни у человека. Спела и умолкла навсегда. И там, в пустом и холодном консерваторском классе, около черного обшарпанного, исцарапанного когтями времени рояля, вцепляясь холодными пальцами в скрипичный гриф, стоя под строгим взглядом седого усатого профессора, похожего на Альберта Эйнштейна, я, этот маленький зареванный мальчик, что-то такое крупное, кровавое и непостижное понял про весь наш мир, про каждого человека, что заврался и не заврался, что убивал и спасал, что клялся и предавал, что губил и воскрешал, что любил и не любил, а потом опять любил, а потом видел: все, срок, часы тикают, пора собираться, и кое-кто, это люди делают в деревнях, уже покупает себе гроб или сам, если хороший плотник, ладит себе домовину, а кто-то, у кого есть деньги, покупает себе оружие, так, на всякий случай; а кто-то, самый умный и святой, ложится на лавку, укрывается старым овечьим тулупом, закрывает глаза, складывает руки на груди и молится, тихо, постепенно удаляясь от живых в мир иной. Я, мальчонка, утопая в глупых слезах, видел их всех, живущих и умирающих, видел, что они счастливы, потому что любят, а у меня сейчас отнимут мою любовь, мою единственную любовь, музыку. Я знал, что ее отнимут! Старик профессор подошел ко мне, осторожно вынул скрипку у меня из руки, отогнул от грифа все мои крохотные пальчики, один за другим, они побелели и даже посинели, так крепко я в скрипку вцепился, и тихо сказал моей матери: «Вы же видите, он плачет. Он не хочет на ней учиться. Он не будет учиться. Он не будет скрипачом. Проститесь с этой мечтой. Смиритесь. Скрипку продайте или подарите тому, кто на ней учиться будет. Это же малютка, восьмушка. Она для малышей. Кому-то она будет нужнее, чем вашему мальчику».

И я смотрел, как уносят от меня навсегда мою маленькую скрипку, и слезы лились по моему лицу, я кусал губы и утирался обшлагом серого фланелевого пиджачка. Я хотел бы оказаться внутри нее, моей любимой. Хотел бы стать ею, нежной, маленькой, блестящей, поющей. В тот миг я бы с радостью, с легкостью расстался со своей жизнью, чтобы стать моей скрипкой. С наслаждением отдал бы жизнь за нее. За мою музыку.

Но нет. Не сбылось. Я пережил это детское расставание с мечтой, расставание навек. Я побоялся сказать взрослым о том, что я испытывал на самом деле. И в тот момент я понял, и хорошо понял: бесполезно людям что-то правдивое про себя объяснять. Все равно все тебя поймут по-своему. И, чем больше и яснее, громче ты будешь говорить правду, тем сильнее тебя будут обвинять во лжи. А когда ты будешь врать напропалую – тебе будут аплодировать, кричать «браво» и восхищаться тобой. Тогда, в тот день, я понял, что жизнь делится на явную и тайную. И они никогда не совпадают. Они совпадают только на войне. Потому что правда убийства и смерти – главная изо всех правд. С ней спорить не может никто. И обозвать ее ложью не может никто. Потому что, глядя своей смерти в лицо, ты смотришь в свое самое безжалостное в мире зеркало.

ПЕРВЫЙ

Allegro con fuoco

Я бы хотел жить иначе. Но я не могу. И я живу так, как могу.

Нет, даже совсем не так, я вам вру. Я живу так, как я не могу. И все-таки живу. Да, так, пожалуй, будет правильнее всего сказать. Я еще могу говорить и думать, сначала думать, а потом говорить. Или не думать, но говорить все равно. Наше время, в котором я не могу жить, но все равно живу, отличается этой особенностью: люди не думают, но говорят. Или не думают, но делают. Лучше всего, конечно, тщательно все обдумать и отлично все сделать.

И молчать об этом.

Вот валяюсь тут, и бывает тяжело молчать. Уж лучше говорить. А говорю, и все, что говорю, кажется ложью, такой стыдной ложью, несмотря на то, что это все чистейшая правда. Когда вечная тьма у тебя под черепушкой, и правда враньем покажется. И это, между прочим, так больно.

Днями, ночами, месяцами поживите-ка, полежите наедине с непрерывной болью, как оно вам покажется? Сдюжите? Или не сдюжите? То-то же. Я сам не знаю, как я терплю. Все жду: настанет миг, и терпеть будет невмоготу. И что я тогда сделаю? А ничего не сделаю. Самое страшное, ничего. Ничего и никогда – самые страшные вещи в мире.

Верующие вон не говорят и не мечутся зря, и не подпрыгивают, и не суетятся. Они просто молятся, и все. Я неверующий, и доволен этим. Жутко я этим доволен. Зачем уж себя-то обманывать всякими там разными придумками; Бог – одна из таких выдумок, подпорок, костылей, а человек все хромает, и этот костыль, Бог, ему ничуть не помогает двигаться вперед. Все торчит на том же самом месте, что и тысячу, и десять, и сто тысяч лет назад. И всё же люди волосатым потным стадом идут, бегут вперед, – и я с ними со всеми. Нас всех на Земле слишком много, чтобы вы еще выслушали тут какого-то меня, пыльную моль, мелкую сошку, железный винтик из железной плоти, а вместо крови у меня, видимо, в жилах уже машинное масло. Смеюсь, кровь у меня настоящая, как у всех людей, и еще как льется. На украинской войне, где я побывал, где я сам захотел побывать, можно даже так сказать, ухитрился побывать, помню, меня впервые ранило. Так, ерунда, легко, царапина; однако меня перевязали, и рука какое-то время поболела, чуть выше локтя. Зацепило, всего лишь. Но я ходил в бинтах, и важный, и гордый, и командир отряда зло и весело процедил, косясь в мою сторону: «Боевое крещение». Зачем я рванул туда, на эту войну? Сам не знаю, поехал, и все. Многие мои друзья из моей партии туда отправились раньше меня, и я им завидовал, белой завистью или черной, не знаю. Я знал одно: мне надо попасть туда и увидеть все своими глазами. Телевизор одно, а живая война – это другое, это круто и серьезно, так я считал. Я помню, как я мечтал на войну собраться: небрежно кинуть в рюкзак две чистые рубашки, две вяленых рыбы, астраханскую воблу, надо купить этих сухих рыб, скелеты, обтянутые чешуей, у чудовищно тощей старухи на Мытном рынке, – там, на войне, что, мужики пиво не пьют? еще как пьют, еще как! из-под земли пиво выкапывают! под него рыбка хорошо! что еще? а, да, запасные джинсы, поехать в дырявых, это уже давно модно, а я купил дырявые только сейчас, вытянул из отца деньги и с наслаждением, на том же дрянном и безумном, кишащем восточным дядьками рынке, купил. Я жил тогда на деньги отца, и не стеснялся, и не страдал по этому поводу. Многие парни сейчас так живут. Я уже давно не парень, мне под тридцать, я крепкий молодой мужик. Отец иногда подавал голос: «Ты здоровый молодой мужик, и ты из меня жилы тянешь!» Голос был робкий, как у больной собаки. Я усмехался: мели, Емеля, твоя неделя, тянул и буду тянуть. Мне так удобно.

Удобно. Что такое удобство? Что такое удобная жизнь, удобство жить? Я не знаю. Удобно ли дышать? Удобно ли есть, пить? Удобно ли трахаться? Удобно ли убивать? А вот умирать, оно удобно или как? Я видел, как на войне умирают. Ничего в этом возвышенного нет, и сама война – позорное месиво из земли и тел, из крови и земли, из земли и железа, ну еще из слез: я не раз видел, как после атаки мужики плачут, здоровенные молодые мужики. Они плачут оттого, что остались живы, а вокруг них валяются мертвецы. Когда я увидел в первый раз, как человек, весь в саже и лохмотьях, плачет, – а это было после того, как мы взяли городишко Дебальцево в кольцо, да, там мы сотворили почти сталинградский котел, только без Паулюса и без ободранных солдат вермахта, – я засмеялся, так мне это показалось нелепо и смешно. А меня в плечо толкал мой приятель, Венька Трусов, с такой фамилией только на войне и воевать: эй ты, Фимка, ты что ревешь, ну ты же не корова! Выяснилось, что я не хохотал, а тоже плакал. Наверное, это чисто нервное, так мы там, этими малышовскими позорными слезками, снимали напряг, а то можно было с ума сойти. Танки, грохот, тяжелая артиллерия, залповый огонь. Все не по-детски. И зима, завернули лютые холода, по утрам рассвет заливал голую землю красным молоком, она лежала кверху пузом, голая земля, кверху черным, вдоль и поперек распаханным пузом, и ее черные кишки валялись вперемешку с густой солью снега. Вы не думайте, я красиво могу говорить, я же мечтал быть журналистом, а еще лучше – военным корреспондентом. Правду сказать, меня к войне всегда тянуло, хоть от армии я откосил. Ну, тогда все мои друзья откосили. Мы порезали себе вены, не до конца, а так, чтобы кровь остановилась и шрамы заросли; я даже порезал себе ножом грудь, крест-накрест, ну, чтобы врач поглядел на все мои порезы и спросил строго: ты это что? – а я бы, дурашливо скалясь, ответил: я невменяемый, – и ко мне приклеили бы ярлык психа, и прощай, страшная армия. Мы все боялись, что нас там не убьют, в этой бездарной армии, даже не убьют, нет: что нас там изнасилуют, по-тюремному – опустят, сделают петухами, и мы будем с готовностью подставлять очко нашим насильникам, тем, кто сильнее нас.

В этой жизни все так: побеждает тот, кто сильнее. Наглее, ухватистее, ловчее, хитрее. Да просто если он амбал, а ты доходяга, тебе несдобровать. Это древний закон жизни, и против него, как против стихии, не попрешь. На Украине, на этой несчастной войне, все так и начиналось: люди восстали, чтобы отнять испоганенную власть, поперли на площадь, на этот кровавый майдан, и стали все громить и жечь, кидали бутылки с коктейлем Молотова, убивали тех, кто эту власть охранял, вышколенных цепных псов, и уже торжествовали: вот сейчас начнется справедливость! – а власть взяли и захапали те, кто оказался сильнее и хитрее. Ну и богаче, конечно. Нищий, бедняк думает всегда: вот он выйдет на майдан, кинет зажигательную смесь в окно дворца – и дворцовые насельники разбегутся, как тараканы! И он, бедняк, войдет во дворец и будет править! Не тут-то было. Поперед него в дверь всегда протиснется богатый. И обернется в дверях, и покажет бедняку язык. А не суйся без спросу. И спасибо за революцию, я-то руки не попачкал, а вот твои по локоть в крови. Ну, иди, срань, отмывайся, если отмоешься.

И все, кто взял власть в Киеве, оказались, как на подбор, богатенькими Буратинами. А беднякам кинули клич: айда, ребята, всеобщая мобилизация! А с кем сражаться? А с русскими, они на востоке восстали, и хотят отломиться от Украины и прилепиться к России! А Россия что? А Россия агрессор, ты что, дурак, не понимаешь! Россия всегда была агрессором, она всегда была хищной зубастой жадиной, она то и дело оттяпывала от других стран куски и к себе приклеивала! И гордилась этим: я – империя! Я – самое крутое в мире царство! Я – союз нерушимый республик свободных! Я после Великой Отечественной пол-Европы по-пластунски пропахала – и себе пол-Европы под красное знамя отпахала! Представляю себе, как ненавидели тогда, в сорок пятом, после капитуляции Германии, Сталина. И не только толстяк Черчилль ненавидел, и не только глядящий в могилу Рузвельт, и не трус Трумэн, что спал и видел швырнуть свежую атомную бомбу на бестолковых самураев: Сталина ненавидели все народы, толпы простых людей, которых вусмерть напугали красным медведем, – вот сейчас медведь навалится и всех сожрет, только косточки захрустят, и утрется лапой, и разляжется на содранных народных шкурах.

Новая украинская власть послала украинцев давить ненавистных русских на своем востоке – а получилось так, что перебила и кучу украинцев, и тех, кто воевал за Киев, и тех, кто воевал за независимый Донецк и свободный Луганск. Я-то приехал воевать за Донбасс, без дураков. А оказалось, что я сам дурак и ни в чем толком не разобрался. Наша партия снарядила на Украину автобус, я туда как-то удачно влез – наш Гауляйтер меня в тот автобус затолкнул в последний момент: «Фимка будет вам военные очерки писать! И мы на сайте партии будем выкладывать!» Командира наших ополченцев прельстила мысль – иметь в отряде своего военкора. Кстати, хорошо было бы, просто отлично волшебную старухину воблу сгрызть вместе с ним – под военное пиво; его пиво, моя рыба. Но я не успел купить эту тощую тарань на Мытном рынке. Мечты рухнули. Командир даже не спросил, есть ли у меня ноутбук с интернетом, махнул рукой, и я потрясся вместе со всеми на ту полыхающую огнем Украину.

«На Украину» или «в Украину» – а какая, хрен, разница. Каждый говорит, как хочет. Честно сказать, я не шибко грамотный. У меня в школе была по русскому языку тройка. Не твердая: к двойке ближе. Тройку мне натягивали. Я писал так: «карова», «камар», «каза». «Леопард» умудрился однажды написать как «леапарть». Училка хохотала до колик, читая мои сочинения и изложения всему классу, и даже при мне, меня не стеснялась. Класс заходился в грязном хохоте. Я угрюмо глядел на женщину с грязным растрепанным пучком на затылке. Я вообще был угрюмым мальчонкой, молчаливым. А о чем говорить?

Да, в сущности, о чем говорить? Все заранее определено. Мать и отец выродили меня на свет, и я должен был прилично вырастать, потом прилично выучиться, потом работать на приличной работе, потом прилично взрослеть – прилично жениться, родить приличных детей, зарабатывать приличные деньги, прилично детишек вырастить и выучить, прилично их женить и выдать замуж, прилично понянчиться с внуками, потом прилично состариться и прилично, не уронив чести семьи, сдохнуть, чтобы тебя положили под приличный, качественный, тяжелый чугунный крест и возвели тебе на кладбище приличный мраморный, дорогостоящий, с золотой надписью, памятник. И никто, никто ведь не будет приходить на то приличное кладбище. Никогда. Это я знаю точно. Из моих друзей половина, да что там, больше, может, почти все не ходят на могилы предков. Плевать они хотели. Скелеты лежат в земле и лежат, каши не просят. И ко мне, я знаю точно, никто не придет. Нет, приличная жизнешка эта не для меня. Я как-нибудь по-другому. Я как-нибудь сам. Неприлично.

Мать и отец родили меня, и я должен был прилично повторить не только черты их лиц, но и их приличный жизненный путь. Путь был только у моего отца. И да, мой отец был почти приличным человеком. Говорю «почти», потому что не во всех подробностях знаю его молодую жизнь. Копни любого, и из шкафа вывалится гремящий костями скелет. Путь матери я не знал, потому что я не знал собственную мать. Так бывает. По словам отца, мать подбросила ему новорожденного меня и убежала. С другим мужиком, спросил я? Отец пожал плечами. Я смотрел на его печальную лысину с бордюром жидких сивых волос. Отец молчал, молчал и я. Да, что тут было говорить. И так все было ясно.

Значит, мой отец своего рода герой, если он поднимал меня один: вскармливал молочком из бутылочки, пеленал, катал в коляске, – взращивал как мог. Помню казенные залы детских садиков – в них стоял всегда почему-то зверский холод, даже летом. Воспитательницы часто наказывали меня: я был непослушен, а значит, уже неприличен. Однажды я набрал в пустую стеклянную банку божьих коровок. Этих божьих коровок в банке копошились десятки, а может, сотни. Я ходил и старательно собирал их с кустов, когда нас, как котят, выбросили из помещения на прогулку. Воспитательша вырвала у меня из рук банку, высыпала божьих коровок на траву и провизжала: «Будешь стоять на крыльце, в наказание!» Она ушла в дом, я наблюдал, как шевелилась ее толстая задница: как холодец. И все ушли вслед за ней, послушно и прилично. Поднялся сильный ветер. Завернул холод. С севера неслись полчища серых туч. Одна туча, помню, проплывала над моей голой головенкой, она была похожа на серый валенок. Из туч в конце концов посыпал снег. Я стоял на крыльце, пока не околел. И тогда я твердой железной болванкой свалился на крыльцо. Ударился головой. Потом ничего не помню. Открыл глаза – а надо мной лицо воспитательши, глаза от страха круглые, она сует мне в губы кружку с горячим чаем и верещит: «Глотни, глотни!» Кружка стукнула горячим железом мне по зубам, стало больно, я хлебнул кипятка, поперхнулся и закашлялся, и выкашлял чай на грудь толстой тетки. Она вытирала чай ладонью и плакала: «Очнулся! Очнулся! Девочки, не надо скорую!» Я тоже заплакал и сказал: «Наберите мне в банку снова божьих коровок!» Тетка плакала и кивала: «Да, наберу! Да, наберу!»

Никаких божьих коровок она, конечно, никогда не набрала, зато вскоре меня по голове крепко ударила толстой книжкой одна девчонка, и меня увезли в больницу с сотрясением мозга. В больнице я лежал долго, мне показалось, сто лет. Никто не подходил ко мне на протяжении всего дня. Я занимался тем, что оглядывал обшарпанные стены и считал на них грязные пятна: одно пятно, второе, третье, пятое, десятое. Все. Я умел считать только до десяти. Потом начинал сначала. Потом приносили холодный обед. Потом приходила медсестра и делала болезненный укол мне в тощий зад. Ближе к вечеру являлся мрачный доктор и проверял у меня рефлексы: бил под коленки, проводил железкой по голому животу. Я ежился и дергался. Доктор пожимал плечами и молча уходил. Когда меня выписали, отец повел меня есть мороженое на открытую веранду дешевого ресторана. На цементном полу стояли жалкие четырехногие столики, похожие на недокормленных лошадей. Отец заказал нам две порции мороженого. И себе еще стакан темного, как кровь, и, видимо, дешевого вина: оно пахло гнилыми ягодами. Я возил кривой чайной ложкой в креманке, а отец шипел мне в ухо: «Не простудись!» Я глотал нарочно большие ледяные куски, чтобы простудиться. Я не любил, когда мне приказывали. Просили – это еще куда ни шло. Но приказы я никогда не выполнял. А ведь вот война – это так: приказ – исполнение, приказ – исполнение. Самоуправство на войне не проканает, это факт.