Полная версия

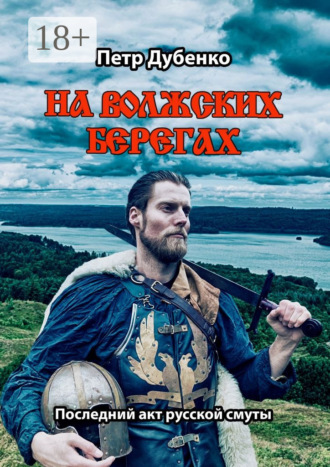

На волжских берегах. Последний акт русской смуты

– Казаки!!! – разлетелось вдруг над покосом. – Спасайся, кто может!!!

Загудела земля, сотрясенная ударами сотен копыт. Истошный бабий вой смешался с детским визгом и несусветным матом мужиков, беспомощно метавшихся по скошенному лугу. Над стожками уже поднималось прожорливое пламя, под ржание коней и хохот налетчиков по небу поползли густые пряди ядовито-черного дыма с горьким запахом в пепел сгоревшего счастья.

Дмитрий Петрович вскочил, рукой нашаривая саблю и спросонья пытаясь перекричать обезумевших от страха людей, но, придя в разум, обнаружил себя в липкой духоте спертого воздуха посреди тесной комнатенки, залитой бледной мглой молодого рассвета. Поняв, что все это было лишь сном, облегченно вздохнул, подошел к окну, сквозь муть пузыря рассматривая чужой незнакомый город. С Волги нанесло туман, рваными клочьями он разлегся над огородами, плотной дымкой окутал избы и тесные улицы, густо клубился зажатый между кривых дощатых заборов, и не мог добраться только до одинокого купола церковной колокольни, что трехсаженной стрелой поднималась над унылым бесцветным пейзажем.

Под тяжелый стук подкованных сапог вошел Соловцов – начальный самарский люд уже собирался возле съезжей. Дмитрий Петрович наскоро умылся, на ходу, без церемоний, доел остатки вчерашней трапезы, которые Михаил предусмотрительно накрыл платком, надел свежую рубаху и простой кафтан, затянулся поясом.

В горнице со вчерашнего вечера все заметно преобразилось. Дружинники уже избавились от пыли и мусора, навели порядок – по-мужски неприглядный, уныло однообразный, но удобный и практичный. Задержавшись на крыльце, Лопата втянул мозглый воздух с запахом древесной гнили, речной сырости и цветущей воды, с интересом посмотрел на небо. Обещая погожий денек, ласточки стремили полет вверх, но сплошная серая пелена грозила ненастьем, так что не понять было самарцам, чего ждать к обеду: то ли солнце проглянет сквозь гущу небесной хмари и приласкает продрогшую землю, то ли разойдется гроза с трескучим раскатистым громом и огненной молнией. В двух словах отдав дружинникам распоряжения, Дмитрий Петрович двинулся к съезжей, но не успел сделать и двух шагов, как перед ним не пойми откуда появился Грюнер. В изящном поклоне сорвав с головы шляпу, он произнес необходимые приветствия, распрямился, спрятав за спину нарядные перья головного убора, и тут же приступил к делу.

– Вчера, на пристани, ваше сиятельство сослались на занятость и обещали подумать о нашем деле позже. Я понимаю, все понимаю, – поймав на себе недовольный взгляд воеводы, капитан ландскнехтов поднял свободную руку, как бы извиняясь за свою назойливость. Расположившись справа от князя, он пристроился под его шаг.

– Потерпи маленько, господин хороший, – посоветовал ему Лопата.

– Also? Я-то потерплю. Но не все мои люди так же понятливы и терпимы. Мне уже с трудом удается сдерживать особо вспыльчивых. Вот-вот полыхнет пожар, и от этого пострадаем мы все. Я бы мог его потушить, но для этого нужно хоть немного денег. Пусть это будет не все, что вы нам задолжали, но…

– Ну, так и людям своим передай, де, князь Пожарский самолично слово дал на днях с вами полный расчет произвесть, – они дошли до съезжей и, поднявшись на первую ступеньку высокого крыльца, Лопата всем видом дал понять, что разговор на этом закончен. – А покуда, извиняй, без тебя забот полон рот.

В съезжей стояла прохладная полутьма с запахом отсыревшей травы и бумажной плесени. Мерклый сумрак непогожего дня, просеянный сквозь частое сито решеток из кованых прутьев на шести узких высоких проемах, с трех сторон насквозь пронизывал комнату жидкими струями тусклого света, беспорядочно-сложное переплетение которых напоминало густую паутину – ловушку, созданную коварным искусным охотником на погибель беспечных доверчивых мошек. Ковров с Хомутским, Федор Алампеев и Аким Раздеришкин расположились на широком топчане вдоль одной из стен. Дьяк Смелов сидел в одиночестве, поодаль от всех на низкой хлипкой табуретке за маленьким столиком с чернильницей, перьями, стопкой бумаги и ставцем о трех лучинах, свет которых выхватывал из полумрака угол большой кирпичной печи, обмазанной глиной, и массивную дубовую дверь, поперек укрепленную тремя полосками железа и запертую на три замка: два навесных и один нутряной с хитрым секретом – за ней, в маленькой комнатенке без окон хранилась крепостная казна, окладные книги, описи по тяглу и прочие грамоты.

– Перво-наперво, разговор о стрельцах пойдет, – начал Дмитрий Петрович, усаживаясь во главе стола, над которым тонким длинным крюком подцепленный к матице висел светец с десятком лучин. В красноватом свете тлеющих щепок, бесшумно оседая на толстые книги и стопки пергаментов, перетянутых разноцветными нитками, густо клубилась бархатная пыль. – Федор Константиныч, сколь людей у тебя в приказе состоит? Мне сказывали, деи, боле тыщи стрельцов у вас обитается. Мол, саратовский служилый люд к вам прибыл, да те, кому из Астрахани ноги унесть посчастливилось. А тут, погляжу, и половины обещанного не наберется.

– Так, четыре сотни, но все неполные. В какой чуть боле восьми десятков, в другой и того нету.

– Ты что же, в точности не ведаешь? – с недоумением перебил Пожарский.

– Ну…

– Тут, видишь как, Дмитрий Петрович, – вступил Ковров, видя, что стрелецкий голова, еще не совсем пришедший в себя после ночных возлияний, в одиночку не справляется. – Разбегаются люди. Ествы не в достатке. Со службы прокорм скудный. Вот и бегут. Каждый день бегут. А потом кто ни то помыкается, да вернется. Покается, конечно. Мол, дурак, так и сяк, не прогоняйте, братцы, Христа ради. Как такого не пригреть. А он, стервец, посидит в тепле, отойдет послед скитаний своих, да опять в бега – лучшей доли искать. Так и идет. А нам-то попробуй в этой кутерьме в точности приказ сосчитать. Ныне одно число выйдет, завтра – другое, а послезавтра и вовсе. Так что ты, на Федора Константиныча не ропщи. Нет евонной вины в этом.

Лопата молча достал из наваленной перед ним горы одну книгу, осмотрел со всех сторон, будто в печатной лавке при покупке, и аккуратно положил на место, отряхивая руки от пыли.

– Ясно. Так вот, давай-ка, Федор Константиныч, в точности мне сосчитай, сколь в каждой сотне у тебя воинников. И отдельно – которые при оружии. Спрашивать, куды они пищали казенные подевали, не стану – без толку все одно. Но стрелец без огнебоя – лишний едок беспользительный. Так что… Придется нам всем миром оружию для них сыскать. У меня десяток пищалей в запасе есть. И порох в малости имеем. Поделимся, чего уж. Но и вы, господа самарцы, в стороне не стойте. Что скажете?

Ответом стала тишина, лишь легонько, едва слышно потрескивали лучины и перо в руках Смелова тихо скребло по бумаге, перенося на нее слова воеводы.

– У меня две пищали и с десяток самострелов, – первым заговорил Раздеришкин, который сидел в дальнем углу покоев, подогнув под себя правую ногу и плечом упираясь в кладку печи. – Для своих людей запасал, но коли прикажешь…

– Прикажу, Аким… как тебя по батюшке?

– Савельевич.

– Прикажу, Аким Савельевич. Твои вершники и без пищалей повоюют – стрельцам огнестрел нужнее. И еще дело к тебе, покуда заговорили. Ныне в вечор отправляю отряд по дальним рубежам осмотр чинить. Головой у них дружинник мой – Лука Вышеславцев. Дай ему человека своего, дабы засечные служаки их за подсылов не приняли. Не то начнут друг друга стрелить – греха не оберешься.

– Дозволишь, князь? – Раздеришкин поднялся, даже в полумраке чувствуя на себе настороженные взгляды недавних своих собеседников. – Я бы сам с ними пошел. Все мои люди по заставам сидят, здесь от меня что за прок? А порубежье лучше моего никто не знает. Там я гожее буду.

– А коли за старшего среди вас Выщеславцева все же оставлю? – спросил Дмитрий Петрович после недолгого раздумья. – Не осерчаешь ли?

– На обиженных воду возят, – со спокойной усмешкой ответил Раздеришкин.

– Добро. Тогда сбирайся, не мешкая.

Отвесив поклон воеводе, а после всем собравшимся, Аким Савельевич покинул приказные покои, и Лопата вернулся к прерванному разговору.

– Чего молчим, служивые?

В ответ Алампеев лишь пожал плечами и покачал головой, а Ковров, сосредоточенно глядя себе под ноги, пробасил сбивчивой скороговоркой:

– У меня и ближняя дружина вооружена как ни попадя. Так что и рад бы…

– А с меня и вовсе какой в ратных делах спрос, – последним отчитался Хомутской, из-под опущенных век внимательно наблюдая за Пожарским. – Я ведь по земским делам заведую.

– Понимаю, Егор… Петрович. Потому к тебе другой разговор имеется. Стрельцы ведь не токмо в снаряде нужность имеют. Голым, босым да голодным много не навоюешь, сам понимаешь. А у нас в амбарах запасов – малая малость. Так что надобно подумать бы, как закрома наполнить.

– А тут, Дмитрий Петрович, думай, хоть обдумайся. На том, что имеется, до нового урожая протянем с грехом пополам. А там уж и… Ежели погода опять не подведет. А то вона в прошлом году, каково лето выдалось – с утра до ночи моросило. Все на корню погнилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Би́ло – древний сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа. Звук извлекается посредством удара палкой или специальным молотком по поверхности инструмента.

2

Толокно́ – мука из зёрен овса или ячменя.

3

Берды́ш – холодное оружие в виде топора (секиры) с искривлённым, наподобие полумесяца, лезвием, насаженным на длинное древко.

4

Со́вня, совна, совь – древковое оружие с изогнутым однолезвийным наконечником, насаженным на длинное деревянное древко.

5

Кисте́нь – гибко – суставчатое холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Представляет собой ударный груз (костяную, металлическую или каменную гирю – било), соединённый подвесом (цепью, ремнём или крепкой верёвкой) с деревянной рукоятью.

6

Шестопёр – древнерусское холодное оружие ударно-дробящего действия XIII – XVII вв. Представляет собой разновидность булавы, к головке которой приварено шесть (реже более) металлических пластин – «перьев».

7

Гри́дница (гридня) – в древнерусской архитектуре IX – XVII веков – большое помещение для дружинников.

8

Боевые холопы (послужильцы) – вооруженные слуги, принадлежавшие к разряду несвободного населения. Существовали в Российском государстве в XVI – XVIII веках, составляли вооруженную свиту и личную охрану крупных и средних землевладельцев.

9

Тегиляй – самый простой и дешёвый татарский и русский доспех XVI века. Представлял собой длиннополый распашной кафтан ниже колен с высоким стоячим воротником, набитый конским волосом.

10

Тюфя́к – один из ранних типов огнестрельного оружия, применялись в качестве городской артиллерии, имели небольшую длину и ствол конической формы для веерного разлёта дроби.

11

Ратовище – длинное древко.

12

Стегач – стёганный поддоспешник, применялся для защиты торса и состоял из одного, двух, четырёх или шести простеганных слоёв толстого плотного материала.

13

Городьба – забор из вертикально установленных бревен, нижний конец которых врывался глубоко в землю, а верхний заострялся.

14

Ручница – ручная пищаль для стрельбы крупнокалиберными пулями.

15

Берендейка – снаряжение пехоты с огнестрельным оружием, представляла собой перевязь с подвешенными принадлежностями для заряжания ружья, сумкой для пуль, запасом фитиля и пороховницей.

16

Возгри – сопли.

17

Верея – воротный столб.

18

Аже – даже если.

19

Ерихо́нка – тип шлема. Состоит из железной или стальной тульи с остроконечным верхом, снабжённой элементами для защиты ушей, плоским козырьком, скользящим наносником, нередко – пластинчатым назатыльником.

20

Пошехонье – местность по берегам реки Шексны (Шехоны), вытекающей из Белого озера и впадающей в Волгу.

21

Заутрок – завтрак.

22

Жегало – каленое железо, которое использовали, чтобы клеймить скот.

23

Тушинский или Калужский вор – Лжедми́трий II, (дата и место рождения неизвестны – погиб 11 (21) декабря 1610 года, Калуга) – самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия и, соответственно, за будто бы чудом спасшегося 17 (27) мая 1606 года царя Лжедмитрия I. Настоящее имя и происхождение не установлено, на этот счет существует множество версий.

24

Окаем – головорез, лихой человек, в некотором смысле древнерусское «окаем» соответствует современному жаргонизму – «беспредельщик».

25

Марина Мнишек – дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека и Ядвиги Тарло, жена Лжедмитрия I, венчанная с ним в мае 1606, незадолго до его гибели, и коронованная как русская царица; затем жена следующего самозванца, Лжедмитрия II, выдававшего себя за первого. Активно участвовала во всех основных событиях Смутного времени. Родилась около 1588 г., умерла в 1614/15 году.

26

Свея – шведы.

27

Подклет – в старом русском зодчестве: нижний (обычно нежилой) этаж деревянного или каменного дома.

28

Повалуша – башнеобразный большой и высокий (обычно на подклете, иногда 2-ярусном) сруб под отдельной крышей в хоромах и больших жилых домах в русской деревянной архитектуре.

29

Ди́кое По́ле – историческая область неразграниченных и слабозаселённых причерноморских и приазовских степей между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке.

30

Дети (или сыны, в значении слуги) боярские – сословие, существовавшее на Руси в конце XIV – начале XVIII веков. В XVI – XVII веках дети боярские вместе с дворянами входили в число «служилых людей по отечеству» и несли обязательную службу, за которую получали поместья, записывались в десятни по уездам и составляли русскую конницу «сотенной службы».

31

Зелье – порох.

32

Божница – полка или киот с иконами.

33

Зернь – азартная игра в небольшие косточки с белой и чёрной сторонами, особенно распространённая в России в XVI и XVII столетиях, а также именование самих косточек.

34

Ростра – таран с металлическим наконечником в носовой части военного корабля.

35

Мефодий Перепелятник – 3 июля, к этому дню поспевают колосья, поэтому на поля в большом количестве слетаются перепела.

36

Лысая гора – вершина Жигулёвских гор, находящаяся на границе города Жигулёвска, между городом и Жигулёвским заповедником.

37

Царёв утес или курган – это небольшая гора-останец расположенная на левом берегу Волги, в месте, где река Сок впадает в Волгу.

38

Жигулевская излучина – старое название самарской луки.

39

Твердо – буква «Т» в старой русской кириллице.

40

Шест – старорусская мера длины, равная примерно 21,336 м.

41

Тушки – ныне остров Поджабный.

42

Палисад – тип крепостных укреплений, вертикально врытые в землю бревна с заостренными концами.

43

Утренняя звезда – холодное оружие ударно-дробящего действия в виде снабжённого шипами металлического шарика на длинной цепи.

44

Чекан – боевой топор с лезвием в виде клюва и плоским бойком на обухе.

45

Вершок – старинная русская мера длины, равная примерно 4,44 см.

46

Поножи – часть старинного защитного вооружения в виде железных пластин, прикрывающих ноги от колена до щиколотки.

47

Насупа – старославянское слово, сердитый человек, угрюмый.

48

Братина – сосуд для пива или вина в виде небольшого корытца с рукоятками.

49

Алафа – награда, вознаграждение.

50

Бурек – национальный татарский головной убор типа шапки, преимущественно мужской, чаще всего цилиндрической формы с плоским верхом и жестким околышем из чёрного каракуля, серой бухарской мерлушки и т. д.

51

Булгарский кинжал – оружие с широким клиновидным лезвием и с длинным (до 30 см) нешироким клинком.

52

Белязек – традиционное татарское украшение в виде браслета на запястье.

53

Бети – традиционный мусульманский оберег, защищающий от сглаза и порчи. Он содержал соответствующие суры и аяты Корана.

54

Казан арты – «Заказанье», в буквальном переводе «тыл Казани». Местность на Северо-Восток от Казани, где находилась древняя татарская крепость Арск, а ныне одноименный город.

55

Акчурины (князья Акчурины, тат. Aqçurinnar, Акчуриннар) – татарский княжеско-мурзинский род. Происходит от князя Акчуры Адашева, пожалованного княженьем в 1509 г.

56

Подымное войско – ополчение, которое собиралось с каждого населенного пункта по количеству домов, то есть «дымов».

57

Берег – Ока в те времена представляла собой естественный рубеж, на котором обустраивалась оборона от кочевых племен, часто совершавших набеги на южные рубежи государства. Поэтому слово «берег» использовалось как синоним слова «граница».

58

Таврида – старое название Крыма, где вплоть до 18 века процветала торговля людьми, прежде всего, славянами, которых кочевники приводили из многочисленных набегов.

59

Семенуха – каша.

60

Грешневик (также гречневик, гречник, гречушник) – старинный русский мужской головной убор, высокая шапка с маленькими полями, без излишеств и украшений. Грешневики шили из овечьей шерсти. Они были популярны у простолюдин в Московском государстве в период с XV по XVII вв.

61

Мурмолка – русский головной убор, высокая шапка с плоской тульей, меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами.

62

Валенка, ермолка, еломок – мужской головной убор из войлока или валяной овечьей шерсти в форме усеченного конуса.

63

Кошкодер или кацбальгер (нем. Katzbalger – кошкодёр) – короткий ландскнехтский меч для ближнего боя, который на жаргоне военных средневековой Европы назывался «кошачья свалка».

64

Пла́нширь (или пла́ншир) – горизонтальный деревянный брус в верхней части фальшборта.

65

Городничий – в России 16—17 вв. то же, что городовой приказчик. Подчинялись воеводам, имели дело с земскими общинами.

66

Сажень – старорусская единица измерения длины. 1 сажень = 2,1336 м.

67

Натруска – пороховница, использовали для того, чтобы насыпать – натрусить – порох.

68

Гарда – часть эфеса клинкового холодного оружия, служащая для защиты от удара кисти руки.

69

Князь Григо́рий О́сипович Засе́кин (ок.1550 – после 1596) – государственный деятель, основатель и первый воевода Самары (1586).

70

Кирея и видлугою – казачий плащ со вшитым капюшоном.

71

Шемшир – персидская сабля с тонким сильно изогнутым клинком. Считалась лучшим рубящим оружием для конного боя против воинов в легких доспехах.

72

Ландскнехт – немецкий наёмный пехотинец эпохи Возрождения. Термин впервые был введён в употребление около 1470 года, позднее так называли всех наемников в европейских армиях.

73

Барбошина поляна – в 16—17 вв. согласно легендам, в этих местах, в дубраве на некотором удалении от волжского берега, находился стан повольников во главе с атаманом Богданом Барбо́шей. На сегодняшний день Барбошина поляна находится в черте Самары и представляет собой важный транспортный узел города.

74

Студеный овраг – Большой овраг, который начинается от Сорокиного хутора и доходит до Волги близ Лысой горы. Название «студеный» происходит от большого количества родников и ключей с ледяной водой.

75

В 16—17 вв. в районе расположения современной площади Революции находились полевые укрепления, защищавшие подход к крепости с севера.

76

Надолбы – частокол из толстых бревен, призванный замедлить продвижение конницы.

77

Иголки – часть фортификационных сооружений, бревна с остро заточенным концом, врытые в землю под углом.

78

Кровать – настил из досок, расположенный вдоль внутренней части крепостной стены и предназначенный для расположения стрельцов.

79

Облам – нависающий выступ сруба в верхней части городской рубленой стены или башни для ведения «подошвенного боя».

80

Подошвенный бой – стрельба из щелей и бойниц между стеной и обламом, для поражения противника вблизи крепости, у «подошвы» стен и башен.

81

Казённая сажень – старорусская мера длины, равная 213,36 см. 15 казённых саженей это примерно 32 м.

82

Тиу́н (тиву́н) – княжеский или боярский управляющий, управитель.

83

Василиск – змей.

84

Гумно – сарай для сжатого хлеба.

85

Пятистенка – деревенская изба, разгороженная внутри рубленой бревенчатой стеной.

86

Балясина – точеный столбик перил.

87

Приказная изба – в России XVII в. канцелярия воеводы.

88

Противень – отпечаток, список.

89

Га́рнец – русская дометрическая единица измерения объёма сыпучих тел (ржи, крупы, муки и т. п.), равная 3,2798 литра.

90

Затинщики – в России 16—17 вв. служилые люди по прибору, обслуживавшие крепостную артиллерию.

91

Зельный амбар – помещение для хранения пороха.

92

Юрт – низшее административно – территориальное образование донских казаков. У тюркских народов юрт означал Жилище (тат. Йорт, юрта), однако вторым значением этого слова был улус, как составная часть Орды.

93

Светец – подставка для горящей лучины.

94

Мухояр – бухарская ткань из хлопка и шелком.

95

Зарод – большой стог сена, хлеба, не круглой кладки, а продолговатый.

96

Сыроядец – дикарь, варвар.

97

Коснети – медлить, долго раздумывать перед действием.

98

Негли – может быть, возможно.

99

Стезя – тропа, узкая дорога.