Полная версия

Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

Формализованное отображение модели представляет собой закон. Способ формализации один – математический. Вербальная формализация модели есть частный случай математической. Здесь важна однозначность понимания модели всеми участниками научно-познавательной деятельности. Далее, в главе 5, проблема закона будет рассмотрена подробнее, здесь же мы только отметим, что закон – это модельное представление о необходимой, существенной, устойчивой и воспроизводимой причинно-следственной связи между явлениями. В рамках модели и в границах применимости, обусловленных моделью, закон справедлив безусловно и является единственной основой для сознательного неотвратимого и безошибочного решения соответствующих задач.

Однако проблемные ситуации, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно редко могут быть описаны простейшими моделями, для которых справедливы законы. Поэтому для решения задач, приближенных к реальным условиям, необходимо вывести следствие из закона, учитывающее усложнение модели. Важно понимание того обстоятельства, что закон устанавливается строго в результате описанной выше последовательности действий. Следствие же из закона всегда является нашим домыслом и нуждается в проверке все новыми и новыми решениями задач.

Задача решается на основании закона или следствия из него. Решается, как уже было сказано выше, сознательно, неотвратимо и безошибочно.

Но в структуре научно-познавательной деятельности есть еще один, чрезвычайно важный, элемент. По окончании описанного исследовательского цикла неизбежен переход к рассмотрению новых явлений. В частности, в связи с тем, что научное знание имеет принципиально уровневый характер, это может быть переход, связанный с новым, более высоким уровнем рассмотрения исходно выделенного из мира явления. Этот элемент структуры научно-познавательной деятельности лежит в основе идеи непрерывности образования.

Предложенная здесь процессуальная модель структуры научно-познавательной деятельности (рис. 3.2) является результатом рассмотрения большого числа ставших классическими научных работ. Ее адекватность проверить достаточно просто. Читателю предлагается (с учетом рассмотренного выше смысла и содержания элементов структуры):

а) обоснованно изъять какой-либо элемент предложенной структуры или ввести принципиально новый;

б) поменять два или несколько элементов местами в структуре.

Трудно предположить, что сначала надо установить закон, а затем решить, что же мы исследуем. Или: сначала решить задачу, а затем установить закон, на основе которого она должна решаться. Не менее трудно понять, как решать задачу, если неизвестен закон, описывающий рассматриваемый в ней процесс.

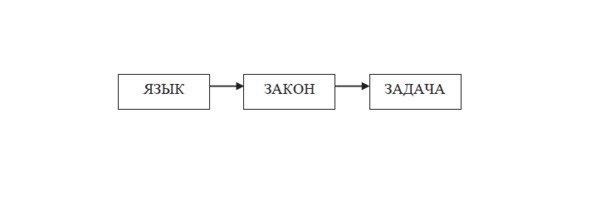

Из проведенного рассмотрения (отраженного также в работах [35, 40, 41]) видно, что структура научно-познавательной деятельности состоит из трех блоков, которым соответствуют требования Федерального государственного стандарта общего образования [24, С.15] в отношении компетенций и компетентностей, являющихся компонентами научно-познавательной компетентности:

• формирование понятийно обеспеченного языка научного описания изучаемого явления (этому блоку структуры рис. 3.2, состоящему из первых трех ее элементов, можно присвоить наименование «Язык»);

• установление интересующих исследователя причинно-следственных связей между явлениями (блок «Закон» – от «Измерения явления или свойства» до «Формулирования закона» в структуре рис. 3.2);

• решение задач, представляющих интерес для субъекта исследования (блок «Задача» – последние три элемента структуры рис. 3.2).

Таким образом, описанная выше структура научно-познавательной деятельности может быть схематически представлена в обобщенном («свернутом») виде как

3.2. Принципиально алгоритмизированный характер научно-познавательной деятельности

Фреймовое [8] представление структуры научно-познавательной деятельности на рис. 3.2 и в свернутом ее виде («язык» – «закон» – «задача») отражает последовательность шагов этой деятельности в процессе исследования. Такая последовательность устойчиво ассоциируется с алгоритмом деятельности. Однако практика научной и педагогической деятельности, а также анализ соответствующей литературы показывают, что обыденные представления об алгоритме и, следовательно, алгоритмизации той или иной деятельности, чаще всего недостаточны и неопределённы. Поэтому понимание, в частности, системности, целостности и устойчивости рассматриваемой структуры (рис. 3.2) бывает затруднено, что приводит к неаргументированным возражениям и проблемам с разработкой и внедрением в образовательный процесс соответствующих технологий. В связи с этим необходимо рассмотреть сущность алгоритмического компонента профессионального научного мышления, на котором и основана научно-познавательная деятельность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.