Полная версия

Традиции русской народной свадьбы

Видимо, независимо друг от друга один и тот же предмет разные народы применили к разным событиям: немцы – к рождению молодого солнца взамен старого (солнцестоянию) и рождению Христа, а славяне – к рождению каждой новой супружеской пары. На вопрос, почему на Рождество или на свадьбу выбрана именно макушка ели, а не другой предмет, историки отвечают, что это вечнозелёное дерево – символ бессмертия и образ Мирового древа в культуре многих народов. Действительно, разные народы всегда вспоминали о Мировом древе во время ключевых праздников.

Свадебное деревце – важный атрибут не только русской, но и славянской свадьбы вообще. Согласно данным лингвистики, изначальным общеславянским свадебным деревцем была именно ёлочка (во многих славянских странах, даже в тех, где в пору женитьбы используются плодовые деревца или букет цветов, они называются каким-либо словом, происходящим от общеславянского корня [БССК]). *jedl-

В большинстве русских регионов деревце воспринимали как символ разрыва с девичеством, в то время как в контексте общеславянского наследия, в дополнении к этому образу просматриваются и обряды с Мировым древом. Память о том, что ёлочка изначально была чем-то большим, нежели просто атрибутом невесты, ярко видна и в русской культуре. Об этом говорят следующие явления.

Во многих русских регионах делали сразу две крсоты – и атрибут причёски, и ёлочку. Это указывает на то, что ёлочка должна была нести в себе другие функции, кроме крсоты – но какие, в XIX веке в этих краях народ уже не помнил – да и не подозревал, что она должна значить что-то ещё. В орловской свадьбе деревце, называемое «ёлочка» или «яблонька», представляло собой воткнутую в обрядовый хлеб еловую ветку (также деревце укрепляют в основном свадебном каравае у некоторых славян). Пример не вполне осознанного использования образа ёлочки у русских – это узор из теста на свадебном каравае под названием «ельцы» или фигурки ёлок на пироге. а а

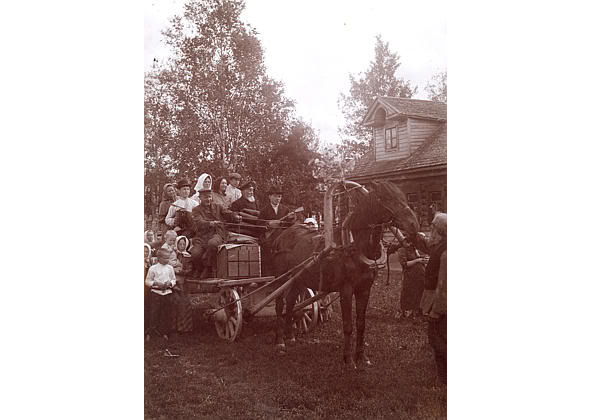

Перевозка приданого. 1902 г. Российский этнографический музей. Свадебное деревце прикреплено к дуге.

В Ярославской области ель наряжали в доме жениха, а в доме невесты – берёзку; в Нижегородской области еловые ветки втыкали в курник – пирог, предназначенный обоим новобрачным. Сравним с традициями других славянских народов. У поляков перед свадьбой ставили ели как у дома жениха, так и у невесты (р-н Зап. Бескид). В украинских свадьбах завивали гильце жениху и невесте. У белорусов «ёлку» вили для жениха, а для невесты – «венок». У южных славян деревце (ёлка с яблоками у болгар, с ватрушками – в Моравии, с цветами или лентами – в Словакии) или древко, увитое разной зеленью, изготавливали девушки или парни со стороны жениха. Оно считалось свадебным знаменем, в сопровождении него двигалась свадебная процессия, его ставили возле молодожёнов на пиру.

Видимо, изначально ёлочка символизировала Мировое древо, а ленты и другие украшения – девичество невесты. Из этого следует, что крсотой были украшения, а не само деревце. В некоторых регионах эта схема чётко прослеживается в обычае, а именно: в Вологодской, Псковской, Ярославской областях на ветку ёлочки сажали куклу. Здесь кукла – это девичество невесты, ёлочка – Мировое древо. В песнях, кстати, поётся, что когда крсота уходит от невесты, она «прилепляется» к дереву и остаётся там навсегда. а а

Следовательно, свадебное деревце – многозначный символ, исходное значение которого связано с Мировым древом. Популярность в этой роли ели связана с её пушистой колючей кроной, которую ассоциировали с потусторонним миром. Те же магические свойства народ видел и у пушистых мехов, на которых сидели молодожёны на протяжении всей свадьбы. В свете этого нас не должно удивлять, что в песне (приведённой ниже в теме про инициацию) Мировое древо вместо листвы обросло соболиными мехами.

В свадебных песнях поётся, что суженые встречаются у Мирового древа, поэтому ёлочку размещали рядом с местом новобрачных за столом.

После объявления новобрачных супругами деревце «переправляли» в другой мир одним из двух способов: уничтожали, часто сжигали (т. е. посылали на «тот свет»), либо оставляли родителям (жилое пространство родителей для женившихся детей всё равно, что другой мир). Наверное, от деревца старались избавиться по той же причине, по которой избавлялись от всех остальных атрибутов, участвующих в скреплении брачного союза, – таким способом делали свадьбу нерушимой. Забегая вперёд, приведу аналогичные примеры: чарки, из которых пили новобрачные, разбивали; рушник, которым связывали их руки, дарили тому, кто провёл обряд; каравай разделяли; свадебный замок оставляли в специальных местах.

Баня

Во многих регионах во время девичника или утром перед свадьбой девушки посещали баню, но этот обычай (вопреки распространённому мнению) нельзя назвать обязательным. Ибо в южных и центральных российских землях баню обычно заменяло обливание.

При мытье невесте нужно было употреблять веник, принесённый из дома жениха, или подаренное им мыло. Либо баню топили на дровах, взятых из дома жениха.

Для невесты парную устраивали её подруги. Помещение тщательно вычищали, старались отскоблить набело. Воду нужно было принести от трёх разных чистых источников (в т. ч. колодцев), камни взять с трёх полей, поленья и веточки для украшения – от трёх хороших берёз, либо из дома жениха. Всё это отражено в многочисленных песнях, вот одна из них:

Девушки также готовили вички – маленькие берёзовые веточки (из которых состоят веники). Вички повязывали лоскутами ткани и лентами, развешивали в бане, а также втыкали по бокам дорожки, ведущей к бане.

Когда всё готово, девушки подходили к сидящей в избе невесте и приглашали её пройти в баню «по мостам да по калиновым со кумушками да со подруженьками». Напомню, Калинов мост – это раскалённый мост через реку Смородину в сказках и былинах, последний рубеж перед миром мёртвых.

Девичник». А. И. Корзухин, 1889 г. Невеста выходит из бани. Вокруг неё три женщины с помощью хозяйственных предметов производят шум, отгоняющий нечисть. Одна девушка разметает дорогу невесте метлой, другая подняла вверх девичий головной убор – ей достался невестин венец. Виден контраст между невестой, которая обязана быть грустной, и всеми радостными замужними женщинами (как сопровождающими невесту, так и сидящими за столом). Из бани вслед невесте смотрит то ли подружка, то ли само её девичество – кр сота. а

«Во многих областях России невеста перед посещением бани просила на это благословения родителей, как будто и правда отправлялась в путешествие в «мир иной».

Часто невеста шла в баню не сама, её вели девушки. А возглавлял шествие дружка, читающий обережные заклинания и ударяющий дорогу плетью, чтобы отпугнуть нечистых. Если не было дружки, впереди шла женщина, разметающая дорогу метлой. (Точно по таким же правилам невеста шла из бани домой).

Прежде чем войти в баню, невеста кланялась на четыре стороны (взаимодействие со стихиями). Подружки просили у банника (духа бани) разрешения войти. Иногда невесту вносили на руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

ЛРС: стр. 40.

2

Это современное название такого типа рушников.

3

Суров М. В. Вологодчина: невостребованная древность. Вологда, 2001. стр. 2 // http://sueverija.narod.ru/Kollekcii/Rushnik/Rushnik2.htm

4

Там же.

5

Там же.

6

Ответ на вопрос о свадебных покровителях в данной книге даётся с точки зрения религии, а в соответствии с народным мировоззрением. не

7

Ивашнёва Л. Л.: стр. 53.

8

Железный волосок как символическое изображение жизни встречается не только в данной былине. Другой пример, известный каждому, – это игла Кощея Бессмертного, которую он спрятал в яйцо.

9

Гусарова Т. В., http://www.opentextnn.ru/

10

Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба, 1985.

11

Потанина Р. П. Обрядовые песни русской свадьбы Сибири, 1981.

12

Козинская Л. Г. Заяц в свадебном обряде // Народная культура Русского Севера. Живая традиция: Материалы республиканской школы-семинара. Вып. 2 – Архангельск: Изд-во Поморского государственного университета, 2000. http://folk.pomorsu.ru/index.php?page=booksopen&book=3&book_sub=3_1554

13

ЛРС, №187.

14

ЛРС, №188.