Полная версия

Ножевой бой элитного спецназа

Новейшая история русского боевого ножа начинается с создания и принятия на вооружение армейского ножа образца 1940 года. Он же – знаменитый НР-40 (нож разведчика). Именно этот боевой нож и стал самым массовым в

производстве боевых ножей, в том числе и по практике боевого использования.

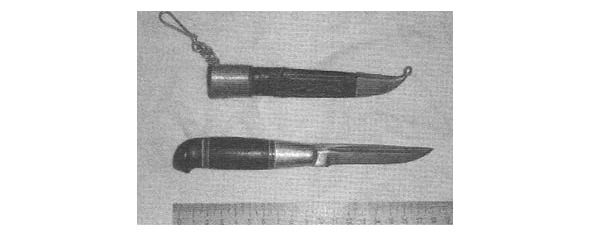

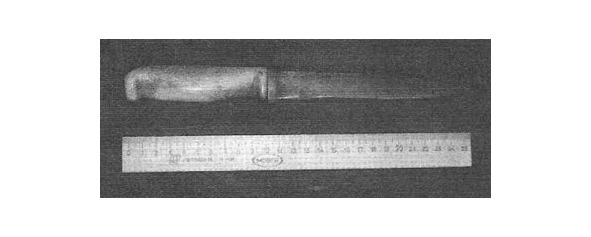

Для понимания преемственности традиций достаточно сравнить настоящую советскую финку, кавказский подкинжальный нож и нож разведчика НР-40. У них действительно много сходств (фото 1—3а).

Фото 1. Советско-финский нож. Произведен в СССР, в шестнадцатой Карело-Финской ССР, в период с 1940 по 1956 год

Фото 1а. Герб КФССР на рукояти советского «финского» ножа

Фото 2. Подлинный кавказский подкинжальный ножик, Дагестан. Изготовлен не менее 150 лет назад.

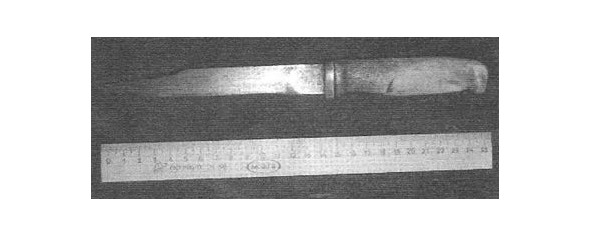

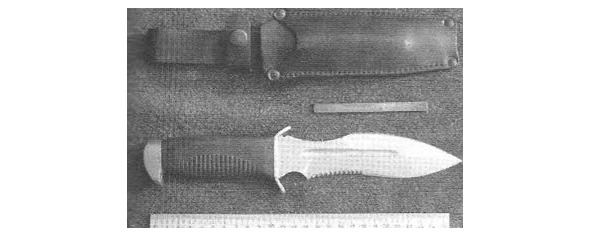

Фото 3. Нож НР-40. Представленный экземпляр произведен в 1943 году на Златоустовском инструментальном комбинате (клеймо – «ЗиК»).

Фото За. Знаменитое треугольное клеймо «ЗиК» на НР-40

Следует подчеркнуть, что в мире войны основным боевым короткоклинковым оружием всегда считался кинжал. Он предназначался в первую очередь для уничтожения противника в рукопашной схватке и был максимально приспособлен для поражения колющим ударом.

Точно такие же кинжалы использовались для поражения зверя на охоте.

Особенность русского боевого ножа заключается в том, что его можно смело отнести к категории универсального холодного оружия, пригодного к использованию в качестве и боевого средства, и средства жизнеобеспечения и выживания в полевых условиях, и при этом он оставался универсальным инструментом.

Его главные отличительные особенности – прочность, острота, малый вес и легкость, простота устройства и конструкции, использования, относительная простота и технологичность изготовления, возможность равноэффективного использования колющих и режущих свойств и качеств.

Хороший боевой нож должен был обеспечить возможность колоть, резать и даже строгать. Он должен был быть достаточно компактным и легким, чтобы не обременять своего пользователя, и в то же время – достаточно крепким и острым, удобным в руках для выполнения любых операций, при которых может потребоваться нож. То есть он должен быть максимально универсальным боевым средством.

Строго говоря, хороший боевой нож должен быть одновременно холодным оружием, лагерным и бивуачным инструментом, пригодным для выполнения аварийно-спасательных работ. Предназначенный для поражения противника в рукопашной схватке, этот нож должен обеспечить выживание в экстремальной ситуации и выполнение простейших ежедневных бытовых операций.

Согласно некоторым источникам, предшественником русского боевого ножа считается так называемый русский комплект, или русская тройка – подсайдашный, поясной и засапожный ножи.

Однако именно это утверждение, кочующее из одного источника в другой, требует того, чтобы ему было уделено дополнительное внимание.

Считается, что подсайдашный нож носился с левой стороны на поясе, где располагался колчан для лука и стрел. В то же время следует отметить, что лук и стрелы были оружием дорогим и требовали профессиональных навыков. Вряд ли такой нож был особенно распространен и широко известен среди простых воинов.

Боевой поясной нож носился с правой стороны на поясе и по своей сути являлся боевым или охотничьим кинжалом. Он же был лицом воина. Такой нож украшали в первую очередь, что также делало это оружие принадлежностью людей богатых или профессиональных воинов, казаков или охотников-промысловиков.

Засапожный нож на Руси, по всей видимости, был самым распространенным видом и разновидностью основного боевого ножа. Вполне очевидно, что название данного оружия произошло от способа его ношения за голенищем сапога. Речь шла об оружии последнего шанса в рукопашном бою. Однако споры о его форме вряд ли можно считать обоснованными. Нож под названием «засапожный» мог быть любой формы. Главное, чтобы его было удобно носить.

Если мы остаемся объективными, нам следует признать, что в Средние века основным орудием и оружием большинства простых воинов являлся боевой, а чаще обычный плотницкий топор, который носился за поясом или в руках. Против такого боевого оружия нож был бесполезен.

В таких условиях именно засапожный нож мог оказаться самым полезным. Он мог пригодиться в тот момент, когда удавалось сойтись с вооруженным противником вплотную, врукопашную, и можно было пустить оружие в ход, сохраняя его до критического момента замаскированным за голенищем сапога и одновременно всегда доступным. До этого момента засапожный нож был явно бесполезен. В такой же ситуации решалась главная задача, обеспечивавшая эффективность любого ножа, а именно – неожиданность применения для противника и невозможность воспрепятствования применению ножа с его стороны.

Что касается споров о формах русских боевых ножей, засапожного, поясного и подсайдашного, то следует подчеркнуть, что только профессиональный воин мог позволить себе полное вооружение. Но в то же время он должен был быть, скорее всего, конным воином. А на коне нож любого типа был малоэффективен. Таскать же весь комплект вооружения с учетом его размеров и веса удобно было только конному воину. Впрочем, в те времена сложносоставной лук оставался оружием очень дорогим, являясь принадлежностью в первую очередь богатого и знатного профессионального воина.

В разговорах об оружии часто забывается и устройство русского общества с древнейших времен до появления и широкого распространения огнестрельного оружия. А ведь это было феодальное общество с крепостными и зависимыми крестьянами. Их вооружение в действительности было простым и часто имело двойное назначение – рогатина, топор, нож без ножен и дубина с косой и вилами.

Информация о формах и типах русских боевых ножей, ставшая аксиомой,

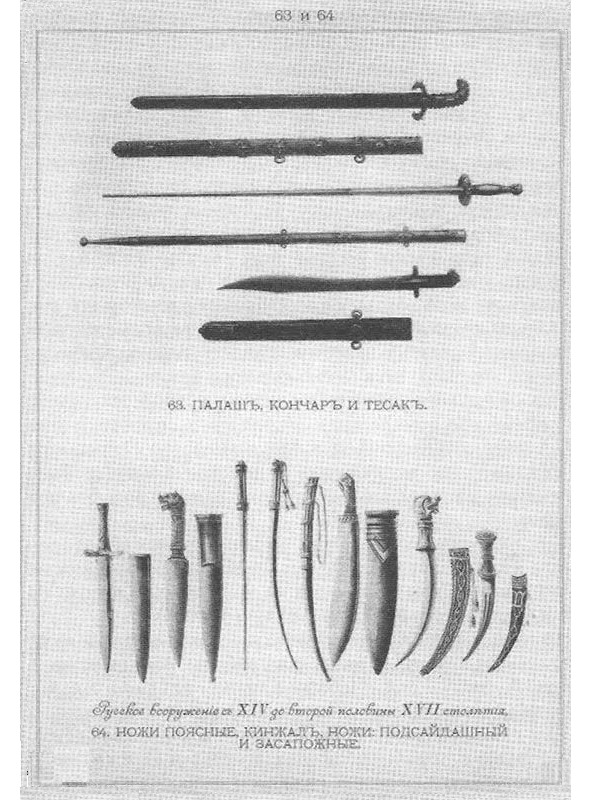

а на самом деле являющаяся вымыслом, ведёт свое происхождение из одно- го-единственного источника, а именно – из рисунков книги, созданной под редакцией А. В. Висковатова (1804—1854)16 (фото 4).

Фото 4. Ножи поясные, кинжал, ножи: подсайдашный и засапожные по Висковатову А. В. (См. фото 4 из приложения «Фото» к гл. 1, ч. 3)

По мнению специалистов, в том числе и создателя первого русского авто- мата оружейника Федорова, первый том работы Висковатова А. В. в части «доисторической Руси» «…должен быть признан исключительно плодом фантазии».17 Это утверждение можно также отнести к изображению классических русских ножей – подсайдашных, засапожных и кинжалов. Тем, кто хотя бы поверхностно знаком с оружием Востока вообще и Ближнего Востока в частности, очевидно, что эти образцы именно оттуда и русским приписывались безосновательно. Все это никакого отношения к реальности не имеет. Зато как красиво и поэтично. Хотя это всего лишь плод художественной фантазии рисовальщика и исторического вымысла. Об этом же свидетельствует и археология.

Именно этот вымысел пошел гулять из одной книги в другую, став для многих истиной, воспринимавшейся некритично и уже не требующей никаких доказательств. Эти рисунки и сделанные на их основании выводы были широко распространены и продолжают распространяться до сегодняшнего дня, когда многие, уже не обращаясь к первоисточникам, повторяют эти вымыслы, вернувшиеся к нам вновь уже от иностранных авторов и из зарубежных источников.

Достаточно взглянуть на рисунки 383—385 – «Подсайдашный нож», «Засапожный нож», «Кинжал» – из главы 16 «Русское оружие» книги П. фон Винклера, изданной в Санкт-Петербурге в 1894 года.18 Взгляните и найдите в деталях хоть одно отличие этих рисунков от рисунков из книги Висковатова А. В. (фото 5).

Фото 5. Рисунки русских ножей и кинжалов из книги П. фон Винклера. (См. фото стр. 284 книги)

В этой же книге фантазии продолжаются. В ней дано описание «исконно» русского оружия в виде свободного творчества и фантазий на заданную

«кем-то» тему. И дальше, как говорится, «пошла писать губерния!» Тако- му развитию событий поспособствовало в особенности то, что сами работы Висковатова А. В. – библиографическая редкость, а иностранный ученый (тем более «фон») – это, безусловно, непререкаемый авторитет для многих, А ведь по сути написанное – враки и фантастика!

Предшественником русского боевого ножа, безусловно, является простой универсальный русский нож, который был непременным атрибутом любого русского человека, независимо от социального и имущественного положения. В любых, в том числе и сложных ситуациях, вне хозяйства самым удобным способом скрытого ношения такого ножа был простой сапог. Так его носил, например, знаменитый князь древнерусского Тмутараканского княжества Мстислав Владимирович. И именно применение в поединке засапожного ножа решило его исход, и это исторический факт. На месте боя на Кубани стоит часовня.

Следует подчеркнуть, что речь шла именно о ноже, а не о кинжале, который оставался исключительно боевым или охотничьим оружием. А история

боевых кинжалов, безусловно, должна быть рассмотрена отдельно от истории собственно боевого ножа.

Кстати, скорее всего, при ношении такого русского ножа за голенищем сапога (а он, вероятнее всего, часто не имел ножен в отличие от кинжала) его лезвие для безопасности прежде чем засунуть за голенище или обмотки просто обертывали в кусок тряпки, кожи или бересты, что при использовании портянок или обмоток было особенно удобно.

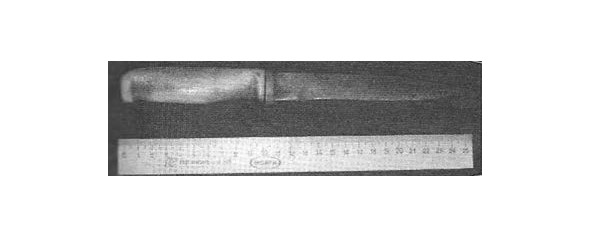

Это же подтверждается широкой практикой распространения «доделки» промышленно произведенного боевого ножа НР-40 на фронте, когда для удобства его постоянного ношения часто убирали ограничитель, который при скрытом ношении ножа или за сапогом более мешал, чем помогал. Кроме того, при ношении ножа на поясе в ножнах в условиях, когда основным способом передвижения в бою и в разведке было передвижение по-пластунски, это было по меньшей мере неудобно. Проверено на личном опыте (фото 6).

Фото 6. Вариант солдатской модернизации и переделки ножа разведчика

Считается, что армейский нож образца 1940 года появился в результате изучения опыта советско-финской войны и сделанных из этого опыта выводов. Однако представляется несколько преувеличенным крен в сторону того объяснения, что подобный армейский нож требовался в первую очередь для снятия часовых. Все оказалось несколько сложнее. Кстати, в финских наставлениях и руководствах вообще рекомендовалось снимать часовых и захватывать «языков», используя обух плотницкого топора. Тем более, что в зимних условиях, длина клинка финского ножа у финнов была явно недостаточна для собственно боевого применения. А значит, это было не столько оружие, сколько инструмент жизнеобеспечения в суровых лесных условиях и зимой, и летом.

В этих условиях зимней войны, когда дала сбой система централизованного жизнеобеспечения, советский солдат оказался вообще без ничего. Даже штык у него был игольчатого типа. Теперь представьте, что вам даже консервную банку открыть нечем. А костер развести? И топоры были припасены далеко не в каждом подразделении. Даже они тогда, скорее всего, были редкостью.

Вполне очевидно, что именно поэтому, опираясь на приобретенный опыт, власти приняли решение вооружить каждого воина простым, но столь необходимым каждому в солдатском быту армейским ножом. Тем самым для солдата обеспечивалась хоть какая-то возможность быть автономным и самостоятельно выжить в суровых условиях северной и лесной войны. Одновременно решалась задача вооружения каждого солдата холодным оружием, которое позволяло лучше Мосинской винтовки с примкнутым штыком обеспечить защиту при внезапном нападении и в ходе ведения рукопашной схватки.

Этот же новый нож оказался востребован и советской армейской разведкой. НР-40 доказал свою боевую эффективность в первую очередь с учетом специфики выполняемых разведкой задач. Вот почему этот нож скоро стали именовать ножом разведчика.

Следует еще раз подчеркнуть простоту и надежность НР-40. Особенно простоту и технологичность его производства. Форма рукоятки сильно варьировалась и зачастую в ходе службы она многократно переделывалась. Обоймица требовалась в первую очередь для того, чтобы рукоятка, сделанная из дерева, не раскалывалась при использовании. Что касается направления загиба ограничителя, то этот признак для ножа вообще вряд ли можно считать существенным. С помощью плоскогубцев и даже без них края ограничителя можно легко загнуть в любую сторону, тем самым устранив причину распространенного спора.

Часто ограничитель вообще снимался при доделке или переделке ножа. Ножны часто терялись или ломались и приходили в негодность. На фронте требование обязательного ношения ножа на поясе (а тем более в разведке) вообще не предъявлялось. Поэтому на передовой каждый носил нож так, как ему было удобно. Многие прятали его за голенище сапога. В общем, всё как в старые времена.

Более существенными представляются другие особенности НР-40. Во-первых, очень малый вес ножа. Нож был очень легким и весил около

125 граммов. К примеру, вес современного боевого ножа «Взмах» составляет почти 450 граммов, а с ножнами – больше полукилограмма (525 граммов).

Во-вторых, НР-40 имел простейшее лезвие с достаточно своеобразной формой кончика боевой части – острия (фото 7, 7а).

Фото 7. Форма острия НР-40

Фото 7а. Форма острия НР-40

Нож НР-40 имел достаточно протяженный скос обуха (порядка 55 мм) с фальшлезвием с односторонним спуском, делавшим острие несколько ассиметричным. Именно эта конструктивная особенность обеспечивала боевому ножу повышенную проникающую способность, что было особенно важно с

учетом необходимости пробивания достаточно плотной и толстой военной одежды. Определенная особенность формы клинка позволяла с одинаковой эффективностью наносить колющие удары вне зависимости от того, как зафиксирован нож – лезвием к себе или от себя.

Нож разведчика НР-40 состоял на вооружении до 60-х годов прошлого века. Несмотря на массовость производства этот боевой нож стал редким и сегодня его очень сложно найти. Хотя иногда встречаются отдельные образны этого ножа, переделанные под подарочные и наградные варианты.

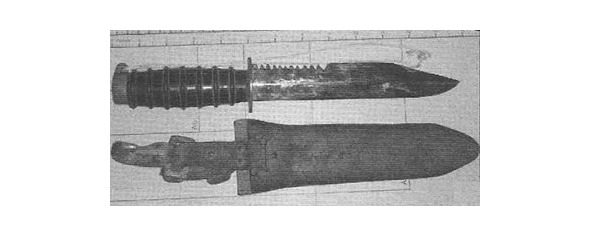

На смену и в дополнение к НР-40 очень скоро пришел боевой нож НР-43. Этот боевой нож действительно был создан для нужд разведки. Его исключительное назначение – максимально эффективное уничтожение врага в рукопашной схватке. Нож был создан именно как боевое холодное оружие разведчиков. По-видимому, чтобы прекратить всякие бессмысленные споры вокруг направления загиба концов ограничителя, их сделали прямыми. А чтобы не загибали – более прочными. Да и времена стали другими. Была изменена и рукоять ножа, которая в любом положении позволяла держать оружие одинаково удобно. И это снимало ненужные споры о том, как на самом деле лучше держать нож для поражения противника. Однако этот нож уже менее своего предшественника был приспособлен для ведения хозяйственных работ, что от разведчика уже и не требовалось, особенно после 1943 года. Именно такая рукоятка приближала этот нож по своим боевым качествам к кинжалам и предполагала в первую очередь, что этот нож предназначен для нанесения прежде всего колющих ударов и только во вторую очередь – режущих. Нож разведчика «Вишня» состоит на вооружении и сегодня (фото 8, 9).

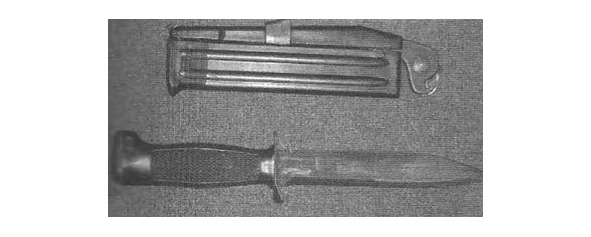

Фото 8. Нож разведчика «Вишня»

Фото 9. Нож разведчика «Вишня» в ножнах

Даже со стороны видно, что «новый» нож разведчика, – советский боевой нож «Вишня», пришедший на смену НР-40, был еще более прост, а главное очень технологичен в производстве. И выпускали его уже не в кустарных условиях, а процесс мог быть поставлен на поток. Нож состоял всего из трех частей – клинка, ограничителя и рукоятки. Причем рукоятка изготавливалась из прочного пластика.

Форма лезвия ножа «Вишня» выбрана в духе традиций русского ножа и она в этом отношении была классически русской. Еще одно отличие этого нового русского боевого ножа от своего предшественника – лучшее качество стали.

Современный русский боевой нож в первую очередь является продуктом современных технологий. При его производстве использованы передовые достижения металловедения и металлообработки, опыт отечественных оружейников.

Главное, что отличает современный русский боевой нож от его гражданских собратьев и от заграничных изделий похожего типа – это высочайшее качество клинка и продуманность всех деталей и форм до мелочей (фото 10, 11).

Фото 10. Современный русский боевой нож «Взмах»

Фото 11. Современный русский боевой нож «Катран» – полевой сухопутный вариант изделия

Помимо классических боевых ножей безусловного внимания требуют специальные ножи, сконструированные и изготовленные не только для выполнения боевых функций, выдержанные в традициях русских универсальных ножей, наделенные специальными качествами, делающими их незаменимыми в особых условиях.

Среди таких ножей можно выделить десантный нож-стропорез (фото 12). Нож водолазный НВ-1 (фото 13).

Фото 12. Десантный нож-стропорез

Фото 13. Нож водолазный НВ-1

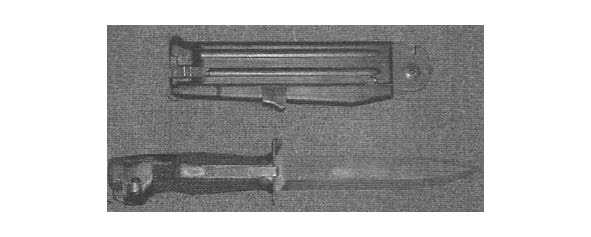

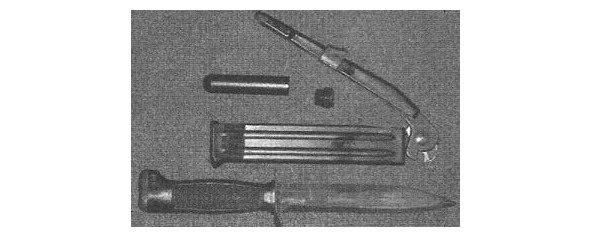

Кроме названных боевых ножей, можно отдельно упомянуть и другие современные российские боевые ножи – нож разведчика НР-2, и нож разведчика специальный НРС-2 (фото 14, 15).

Фото 14. НР-2

Фото 15. НРС-2

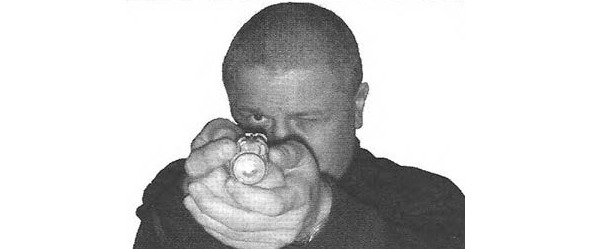

Нож НРС совмещает в себе возможности средства и защиты, и нападения путем совмещения функций холодного и огнестрельного оружия.

Стрельба из НРС-2 ведется бесшумно и беспламенно на дальность до 25 метров с использованием специальных патронов (7.62 х 42 – СП-4). Для этого особым образом сконструирована рукоять ножа, оснащенная прицельным приспособлением (фото 16).

Фото 16. Прицеливание для ведения огня из НРС-2

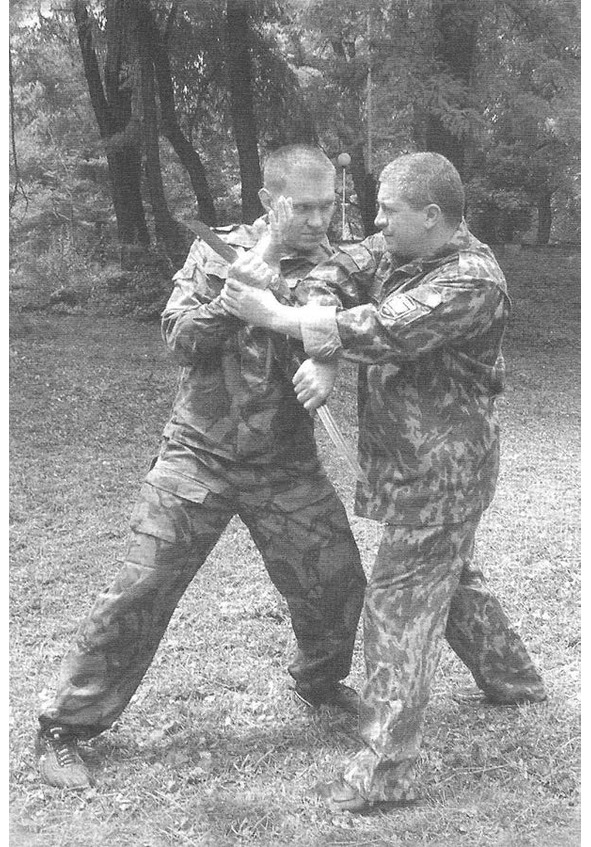

Оба ножа имеют оригинальную форму ограничителя с односторонним скосом вперед, позволяющую обеспечить более удобное удержание ножа (фото 17, 18).

Фото 17. Хват ножа НР-2 лезвием от мизинца

Фото 18. Хват ножа НРС-2 лезвием от большого пальца

Благодаря специальной конструкции ножен эти современные боевые ножи могут также эффективно резать и строгать, перекусывать стальную проволоку диаметром до 2,5 мм, резать кабеля и провода, находящиеся под напряжением до 400 В и многое другое (фото 19).

Фото 19. НР-2 в комплекте разобранный

СИСТЕМА НОЖЕВОГО БОЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОСТОТЕ

Глава II. Базовая техника ножевого боя

Хват боевого ножа

Варианты хвата любого ножа определяют два основных фактора – конструкция рукоятки и самого ножа и задача, которую необходимо решать с помощью этого ножа.

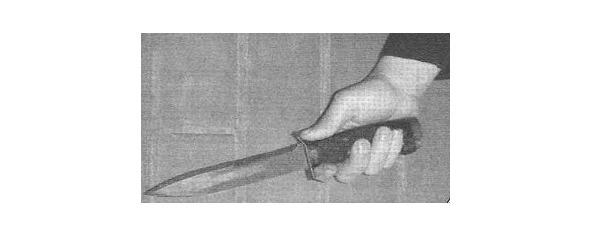

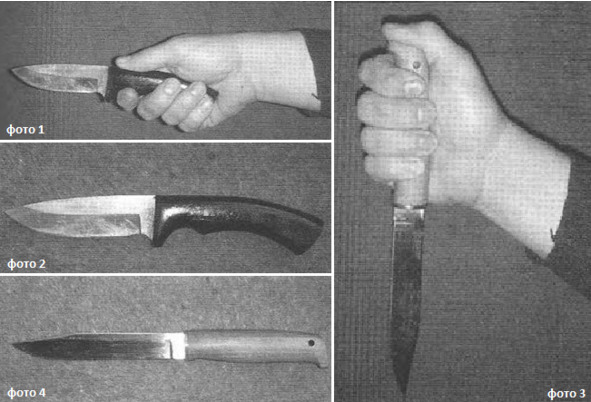

Примеры хвата ножа в зависимости от формы рукоятки (фото 1—4).

Фото 1. Вариант хвата ножа

Фото 2. Форма рукоятки ножа

Фото 3. Вариант хвата ножа

Фото 4. Форма рукоятки ножа

Подобный хват (фото 1) обеспечивает возможности нанесения режущих ударов и колющего удара вперед, или (фото 2) колющего удара сверху-вниз, или режущего возвратно-поступательного удара.

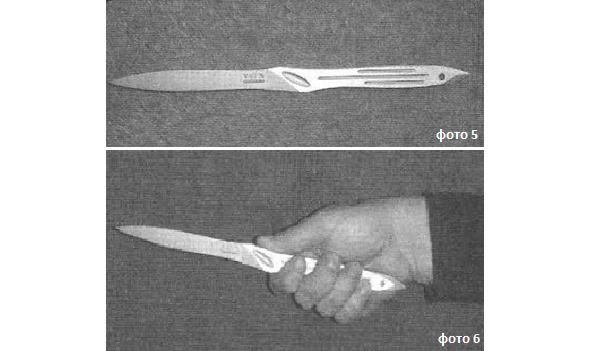

Варианты хвата ножа определяются в том числе и в зависимости от использования ставших модными современных ножей, выпускаемых вообще без рукоятки (фото 5, 6).

Фото 5. Образец ножа без рукоятки

Фото 6. Хват ножа без рукоятки

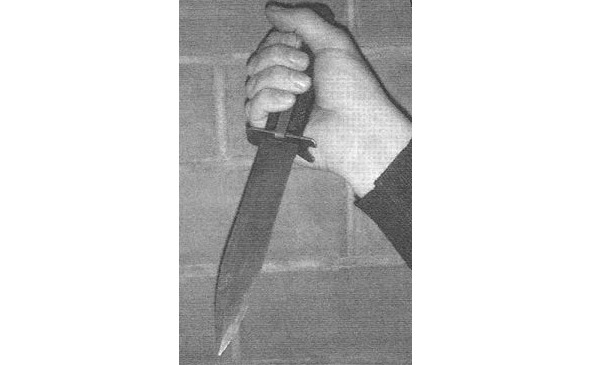

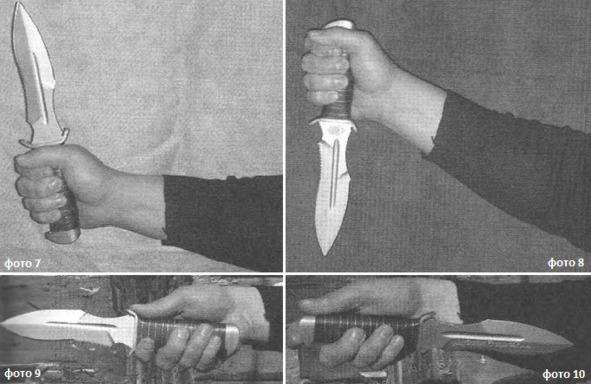

Хват боевого ножа можно также классифицировать следующим образом:

1. Хват ножа клинком в сторону от большого пальца (фото 7).

2. Хват ножа клинком в сторону от мизинца (фото 8).

3. Хват ножа клинком вперед (фото 9).

4. Хват ножа клинком к себе, внутрь (фото 10).

Фото 7. Хват ножа клинком в сторону от большого пальца

Фото 8. Хват ножа клинком в сторону от мизинца

Фото 9. Хват ножа клинком вперед

Фото 10. Хват ножа клинком к себе, внутрь

Вариант хвата ножа клинком в сторону от большого пальца наиболее удобен для нанесения колющих ударов снизу-вверх и режущих ударов сверху-вниз, снизу-вверх, слева-направо и справа-налево по диагонали, а так же для нанесения горизонтальных режущих ударов.

Вариант хвата ножа клинком в сторону от мизинца удобен для нанесения колющих ударов сверху-вниз и для нанесения режущих ударов снизу-вверх и сверху-вниз по диагонали, а также для нанесения горизонтальных режущих удаpoв. Однако и здесь возможны варианты нанесения других ударов.

Вариант хвата ножа клинком вперед удобен для нанесения колющих ударов вперед и различных режущих ударов по вертикали, горизонтали и диагонали в различных направлениях.

Вариант хвата ножа клинком к себе, внутрь, удобен для нанесения отдельных видов колющих и режущих ударов, а также для обеспечения скрытого от противника удержания ножа с целью введения его в заблуждение относительно наличия оружия и намерений его применения.

При хвате ножа клинком в сторону от большого пальца или в сторону от мизинца и во многих других случаях независимо от этого острие клинка ножа может быть направлена вверх, вниз, вправо или влево. То есть при систематизации направления острия ножа при этих видах хвата можно использовать выбор четырех основных направлений острия ножа.

Кроме того, эта классификация легко дополняется еще четырьмя дополнительными и промежуточными направлениями – вправо-вверх, вправо-вниз, влево-вверх и влево-вниз.