Полная версия

Флоренция. Роман-путеводитель

Флоренция

Роман-путеводитель

Алексей Поликовский

Фотограф Алексей Поликовский

Фотограф фото на обложке CC0 Mariamichelle

Фотограф панорама, стр. 108 CC0 BubbleJuice

© Алексей Поликовский, 2017

© Алексей Поликовский, фотографии, 2017

© фото на обложке CC0 Mariamichelle, фотографии, 2017

© панорама, стр. 108 CC0 BubbleJuice, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4483-3988-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

Сандро Боттичелли. Весна. 1482. Галерея Уффици, Флоренция

1

Высокий мужчина в синей спортивной куртке и черной бейсболке с эмблемой нью-йоркских пожарных стоял у дверей аэропорта Болоньи и с удивлением смотрел на небо. Небо, небо, какое же ты странное, ты опять чудишь! И в помине не было никакого дождя, когда аэробус А-330 после трех часов полета прилег на крыло и пошел вниз – живая голубизна распахивалась безмерно, золотое солнце сияло – и вот на тебе. Не объявленный по радио, не предсказанный метеослужбами, никем не ожидаемый, тихо зашуршал мелкий дождь. И плечи его куртки быстро стали влажными.

Подъехал автобус компании Appennino Shutle. Водитель, молодой итальянец с расстегнутым воротом рубашки, открыл заднюю дверь, пассажиры деловито поставили чемоданы в багажник. Из Болоньи во Флоренцию, помимо мужчины в синей куртке с намокшими плечами, ехали три человека: две пожилые русские женщины и тридцатилетний коммивояжер с большим «дипломатом», который он не стал сдавать в багажник. Но никто не торопился. С десятиминутным опозданием водитель сел на свое рабочее место, поерзал спиной, завел мотор, включил голубую подсветку под потолком и вывел машину из-под стеклянного навеса на улицу.

Лента двухполосного шоссе стремительно разматывалась вглубь Италии. То маленький автобус обгонял машины, то машины обгоняли автобус. Тогда, сверху, глядя в окно, Бражников успевал ухватить взглядом чьи-то белые, важные, самодовольные руки на обтянутом темной кожей руле Тойоты Авенсис. Или видел гладкие светлые волосы девушки за рулем маленького Фиата, словно синяя пуля, несущегося в светлом воздухе. Лица и руки появлялись в поле его зрения на три секунды и тут же исчезали навсегда, и это короткое, мгновенное касание чужой жизни, пролетающей мимо на скорости 90 километров в час, почему-то волновало его. Сколько в мире есть людей, сколько жизней, отношений, связей, дел, интереса, любви, азарта, любопытства, сколько в мире скрыто страсти и нежности, и какая сила усаживает всех этих людей за руль и ведет куда-то на юг Италии.

Прямо от дороги поднимались поросшие деревьями горы, молчаливые в своем соединении с первым небом. В космогонии Бражникова небо имело двенадцать степеней. Первое, самое близкое к земле – высуни руку из окна летящего по Тоскане шаттла и коснись – клубилось серыми тучами над круглыми вершинами мощных холмов, помнящих повозки Цицерона и гнедого коня Челлини. Апеннинский шаттл въезжал в глубокие туннели, прорезанные в горах, а когда вылетал из гула и тьмы на свет, вокруг снова были горы в густой зелени деревьев. Когда-то, в молодости, отстоящей от сегодняшнего дня далеко, как другая эпоха, читая тусклую ксерокопию стихов Мандельштама, Бражников представлял тосканские холмы невесомыми, почти бестелесными, – образ холмов, а не сами холмы! – но на поверку они оказывались могучим скоплением земли и камня. Деревья взбирались по крутизне вверх, на пустынном склоне иногда появлялись белый дом за каменной оградой, или заброшенная хибара с провалившейся крышей, или маленькая ферма с ржавой цистерной, установленной на круче. И эти редкие, заброшенные на высоту, молчаливые, окруженные зеленым морем дома ждали чего-то и помнили о чем-то.

Куртка на плечах быстро высохла. Небо расчистилось. Справа уже светило и грело апрельское итальянское солнце. Маленький шатл отважно летел вперед, вглубь Италии, туда, где все пейзажи напоминают задние планы картин Боттичелли… Бражников снял бейсболку и прислонил лоб к стеклу. Глядя на холмы, деревья и небо, он испытывал облегчение человека, ускользнувшего из удушья. Самолет делал побег мгновенным. Чемодан он долго не собирал. От того, что происходило в России, его тошнило. Украиной были забиты все ленты в социальных сетях. На улицах Москвы в апреле снег расплывался в лужи и снова застывал ночным хрупким льдом. Но было и еще что-то, кроме войны, всеобщей истерики, резиновой лжи, грязного снега, что-то еще, что он не мог выразить словами, словно в надвигающемся тумане таился какой-то огромный, немыслимый кошмар. Сжимало виски, ныла душа. Но тут, на стремительной дороге между поросшими лесом холмами, самоедская родина отлетала в такую даль, что почти переставала существовать. Коммивояжер между тем вышел на окраине городка Каленцано и решительным шагом удалился по пустой улице в сторону гор. В руке у него был черный плоский портфель с блестящей никелированной застежкой, в котором хранились образцы тканей, или фотографии дверей с витражами, а может быть, ложки из сверхпрочного сплава с золотым напылением. Куда он шел? Зачем приехал в Каленцано, скучное место с пальмами у супермаркета? Но долго размышлять об этом не пришлось, потому что автобус после череды круговых разворотов снова выскочил на шоссе и скоро въехал во Флоренцию.

2

Конечная остановка шаттла была у вокзала Santa Maria Novella. Via Vaenza вела от вокзала к центру города. Чемодан за спиной Бражникова весело подпрыгивал на камнях древней мостовой. В утренний час по улицам уже текла яркая, густая, разноязычная толпа. Изменения были разительны. Еще вчера Бражников был московским человеком со льдом под ногами и матом в ушах, кутавшим горло в теплое кашне, а сегодня сменил погоду и народ и безболезненно перешел в европейцы. Дышалось легко. И он не один был такой. Вместе с ним по старинным улочкам по направлению к центру шагали десятки людей с чемоданами на колесиках. Некоторые останавливались и задумчиво раскрывали перед собой карту. Все это были европейцы, новая человеческая общность, сформированная после двух мировых войн, европейцы, до которых наконец дошло, что довольство и покой каждого из них священны и значат больше, чем любые политические химеры. Ни у одного из них не было мрачного и депрессивного выражения лица, которые столь часты на улицах Москвы. Волшебный флорентийский воздух мгновенно избавлял Бражникова от хронической простуды и хронической тоски, от вялости и тяжести.

После четверти часа пешего пути под дробный стук и пронзительное пение чемоданных колесиков он увидел в конце узкой улицы Duomo. Вдруг возник Duomo, всегда вдруг. Увидел и вздрогнул, увидел и обрадовался, увидел и улыбнулся. Гигантский собор не умещался в проеме улицы, показывал только малую часть своего резного, украшенного тонкими витыми колоннами и окошками бока. Но с каждым шагом он рос. Улица кончилась, площадь распахнулась, собор вымахнул в ширь и ввысь, огромный, высокий, прекрасный, светлый. Собор не принадлежал земле, улице, площади, городу и был отдельным от них, созданным не здесь, а там: он не из земли рос, а, наоборот, спускался с неба. Солнце лежало на его белых боках, медленно и плавно поднимавшихся туда, где в голубом небе круглый купол бахвалился своей рыжиной. Duomo купался в солнце, немыслимый в своей красоте, огромный и легкий, протяженный в пространстве и во времени, не от мира сего в ритмичном чередовании белого, розового и зеленого мрамора, а вся площадь у его подножья была залита маленькой и смешной человеческой жизнью, то есть немыслимым количеством самого разного рода людей.

3

Отель Panerei&Panerei, где всегда останавливался Бражников во Флоренции, располагался в доме, который тут считался если и не новым, то уж точно не старым, о чем ему однажды, с сожалением покачивая головой, сказала хозяйка отеля, болгарка Альбена: «Это не дрэвний дом… Семнадцатого вэка». Так она говорила по русски, с акцентом. Вывески у отеля не было. Дом позировал на улице via dei Servi высоким фасадом и шиковал просторными и прохладными лестничными пролетами с солидными перилами и ступеньками белого камня, потемневшими за двести лет. Знали эти ступеньки тяжелые коричневые туфли с пряжками давних флорентийцев, знали теперь и легкие мокасины приезжих из разных стран. Номеров в маленьком семейном отеле было пять, двери их выходили в коридор, имевший форму буквы П, между ножек которой располагалась вертикальная шахта, заканчивавшаяся далеко вверху прямоугольником неба. Окно номера, на темной двери которого висела массивная золотая цифра 2, выходило во дворик. Это был номер Бражникова, где все ему было знакомо и куда он вошел, как в привычное жилье.

Что еще подкупало, так это связка массивных ключей на кольце с кожаным брелком. Это тебе не хлипкая магнитная карточка в каком-нибудь Hilton Inn. Один ключ от номера, другой от двери на лестничной клетке, третий от тяжелой и высокой – в два человеческих роста – двери в подъезд… Но вернемся к отелю, который болгарка Альбена содержала вместе с мужем Вальтером. Несмотря на немецкое имя, он не знал ни слова по немецки. Вальтер был толстым дружелюбным итальянцем, изъяснившимся с постояльцами улыбками и кивками. Большую часть дня он сидел за компьютером в коридоре и занимался финансами, создавая и сливая ячейки в бухгалтерской программе. Фото заснеженных черепичных крыш Флоренции – да, да, и у нас тут бывает снег! – висевшее в рамочке на стене у входной двери, принадлежало ему, о чем он любил напоминать постояльцам, кивая на фото и ударяя себя в грудь большим пальцем: «Io… la mia…». Он гордился этим кадром.

В маленьком семейном отеле Panerei&Panerei не было ресторана или кафе, а завтрак в комнаты с 8 до 10 утра подавала хозяйка. Она же готовила на кухне. В ее утреннем ассортименте всегда были яйца, выбирать следовало между яичницей-глазуньей и омлетом, но Бражников знал, что выбор условен и ничего не гарантирует. Вероятность успеха составляла примерно процентов 70, а еще 30 приходились на постоянную хозяйственную суету, которая выносила из головы Альбены заказ постояльца, а также на ее художественную непосредственность, которая заставляла ее сочинять глазунью с горячей, едва пожаренной ветчиной или горочку омлета с зеленью, ставя превыше всего красоту, а не скучное желание постояльца набить себе брюхо. Ветчины она могла подать много, могла мало, а могла вообще не подать. Завтрак она вносила на деревянном подносе с резными перильцами и с ласково-виноватой улыбкой ставила на журнальный столик. Кофе подавался не в кофейнике, а в никелированной кастрюльке с крышкой. Пароль на вход в сеть wi-fi был написан мелом на грифельной доске в коридоре: benvenuto. Он никогда не менялся.

Запихнув чемодан в шкаф, Бражников подошел к окну, вытянул тугой крупный шпингалет и с силой толкнул створку. Старая створка поддалась со стоном. Перегнулся через подоконник, выглянул наружу. Все как всегда, все как прежде. Здравствуй, флорентийский дворик немыслимой красоты, я ехал к тебе из города, где чахлые деревца растут в гранитных гробах, где по верху бетонных заборов ползет ржавая колючая проволока, а трубы в клочьях пакли прокладывают прямо по улицам. На краю дворика, у каменной стены, сложенной из кирпичей, скромно стояло стройное дерево, усыпанное розовыми цветами. В свой первый приезд сюда он принял их за розы, но разве розы растут на деревьях? «Что это за цветы, Альбена? Неужели розы? – Нет. Она, как всегда, покачала головой, многозначительно улыбаясь. – Это камелии». Ах вот оно что. Он посмотрел на усыпанные цветами ветви с любопытством и уважением. Он видел камелии первый раз в жизни. Сейчас была весна, камелия опять усыпана цветами. На черной земли лежали мелкие розовые лепестки.

4

Днем высокого мужчину в синей куртке и бейсболке с эмблемой нью-йоркских пожарных видели на площади Duomo, а впрочем, те, кто видели его, тут же забывали о нем. И он тоже быстро забывал о тех, кого видел. Все скользило и проскальзывало мимо, никто никого не помнил. Люди в густо населенном и беспрерывно путешествующем мире стали песчинками, которые носит ветер, встреча человека с человеком проходит бесследно, мелькнул и пропал, вот и все. Это раньше пастух встречал отшельника на лесной тропе, помнил о встрече всю жизнь и передавал воспоминание о ней сыну в наследство. А теперь за день на площади Duomo видишь больше людей, чем Микельанджело видел за всю свою жизнь. Пересекали площадь новоприбывшие с чемоданами на колесиках. Собирались в кружки и внимательно слушали объяснения учительниц группы школьников с пестрыми рюкзачками на спинах. Молодые торговцы с коричневыми лицами и узкими глазами – вьетнамцы? филиппинцы? – многозначительно подбрасывали на ладонях пластиковые шарики с нарисованными на них глазками и ртом, а потом вдруг размахивались и швыряли их на булыжную мостовую. Шарик растекался и превращался в цветную лужицу.

Ну, здравствуй, чудо света, Duomo. Я слышу, как ты молчишь. Duomo молчал поверх земли, поверх звука человеческой жизни. Бражников шел в густой говорливой толпе по старинной площади, обходя по кругу гигантский собор, который было бессмысленно фотографировать, хотя сотни людей вокруг беспрерывно делали это. Но собор нельзя сфотографировать, потому что медленно растущая ввысь громада не может уместиться ни в один объектив. Белый мрамор был свеж, как молодость, розовый нежен, как цветы камелии, зеленый глубок. Тонкие витые колонны на высоте первого неба так чисто, так наивно гордились своей стройностью. Огромное круглое окно с высоты десятого неба молча глядело на город, а может, слушало его. Круглые окна Duomo это его глаза или уши? Или развившийся в веках, возникший из раковин и роз новый орган слухозрения? Такой схоластический вопрос давно занимал Бражникова. И там, совсем высоко – следовало закинуть голову до спины, чтобы рассмотреть его – был плавный, рыжий, с острыми дугами купол.

В огромные темные двери Duomo вползала вечная, никогда не кончавшаяся очередь. Люди шли в собор, чтобы посмотреть на него, а не чтобы молиться. Они больше не воспринимали собор как место встречи с Богом, но в самом соборе это ничего не меняло, он очевидно знал о Боге и молча встречался с ним в назначенной ему точке небесного измерения. Собор соединял небо и землю, но как именно, Бражников не знал. Может, он был трубой, по которой сверху вниз век за веком текло послание, хотя возможно, он был датчиком, передававшим на восьмое небо информацию о состоянии человечества, воздуха, лесов, морей и птиц. Как-то же Бог должен получать информацию о своем создании, какие-то источники информации у него должны быть. По-разному можно было воспринимать собор, в зависимости от времени дня или ночи, года или месяца, положения звезд и положения глаз. В какой-то момент, на тысячном шаге ритуального утреннего путешествия вокруг собора, Бражников вдруг ощутил его как природное явление. Это был собор-гора, собор-море, собор-небо, собор-жизнь, собор-свет. Огромный и обширный, он знал абсолютно все и молчал обо всем. Знание о том, что Duomo все-таки построили люди, что он вмещал в себя труд нескольких поколений каменотесов с мускулистыми руками и потными спинами, высокомерие молчаливого Джотто и отвагу инженера Брунелески, который взялся перекрыть куполом долго стоявший безголовым гигантский объем – такое знание было само по себе. А Duomo сам по себе.

5

Человек размытый, со смазанным контуром, внутри которого клубится туман спутанных мыслей и неразрешимых сомнений – вот он, герой этой странной книги, которая сама не имеет четкого контура и проваливается в щель между жанрами. Тут у нас роман, а через страницу путеводитель, здесь мы строго отделяем автора от героя, а страницей дальше они без спроса сольются так, что не различишь, где кто. Все здесь течет и переливается, воздух московской осени и воздух флорентийской весны, мысли о Микельанджело и мысли о колбасной нарезке, которую хорошо бы купить на ужин в супермаркете Conad, где за кассой сидит толстая усталая итальянка, память о московском Старосадском переулке с кирхой в глубине двора и воспоминание о студенческой забегаловке под матерчатым тентом, где пил кофе и ел сосиску вместе с флорентийскими школярами… И в памяти, как в чудо-ларце, раскрытом на бабушкиной тахте, хранятся ялтинские сердолики детства… Поет в памяти, заливается истово и страстно соловей с Донского кладбища, о котором еще будет речь, и широко раскидывает узкие крылья в долгом парящем полете чайка над Арно. Таков этот человек, смутный и переменчивый, утерявший ясность и четкость собственного образа, думающий сразу о многом, чувствующий невыразимое нечто и в придачу печаль под ложечкой.

Вся человеческая история казалась ему злым баловством. Баловались оружием, затевали свары и войны, плодили детей и желания. Воровали друг у друга золото и земли. Ерунда, пестрая смесь какая-то. Сказка абсурда, бред без входа и выхода. Сказкой были бесчисленные герои с мечами, копьями и автоматами, жертвовавшие жизнью за убеждения, которые через пятьдесят лет оказывались заблуждениями, сказкой были древние христиане немыслимого мужества, радостно дававшие львам сожрать себя (а львы отказывались их есть, не хотели), страшной сказкой были герои бесконечных войн, вся кровавая бессмысленность которых была ясна уже после самой первой. Но войны все повторялись и повторялись в дурном сне, что зовется человеческой историей… Ясно было одно: людям следовало угомониться. Им следовало уняться, успокоиться, снизить уровень агрессии, перестать беспрерывно выражать свое мнение обо всем подряд, сделать музыку потише, а главное, перестать беспрерывно плодить желания. Но снова набухала война, очередная бессмысленная война, каких был уже миллион. Бражников не мог без ужаса думать о людях у себя на Родине, которые так легко подались на уловку. Так просто обмануть их. Он с физическим отвращением думал о человечке с раскаченным торсом, устраивавшим в Украине очередную кровавую дрянь. Тут, во Флоренции, можно было от этого скрыться, не только потому, что от страны пыльной травы, щербатого асфальта и мрачных лиц его отделяли теперь тысячи километров, но и потому, что во Флоренции он был в другом времени, в другой жизни, в другом воздухе.

Возможно, все это всего лишь зависело от количества нервных окончаний, создающих способность человека к восприятию. В прошлые века легко было иметь спокойный взгляд и сильные убеждения, ибо человек имел в себе огромный нервный запас. Слово было редким, проповедь постоянной, Бог несомненным, семья большой, труд тяжелым, жизнь неспешной. Теперь же – так Бражников рассуждал в своем внутреннем монологе, который не прекращался никогда – подключенность к разветвленной системе коммуникаций стала одним из важнейших понятий бытия. Все мы к чему-нибудь все время подключены. Миллионы людей живут, включив себя в телевизор, в фейсбук, в инстаграм, в твиттер. Девочки в московском метро сидят, опустив лица в экранчики смартфонов, молодые люди идут по улицам с наушником в ухе, женщина вечером выходит гулять с собачкой и айфоном, транслирующим диспут из студии, и сам он в Москве то и дело хватался за планшет, чтобы скользнуть пальцем по дисплею и быстро пробежать глазами посты людей в социальной сети, которых он никогда не видел, но почему-то считал для себя необходимым знать, что они думают. Болезнь века, чесотка какая-то. Человек прошлого имел внутреннее пространство, которое он мог годами и десятилетиями заполнять по своему усмотрению, человек современный, как упаковка ultrapac, заполняется под давлением в одну секунду.

Было ясное и прозрачное утро во Флоренции, прекрасное утро с высоким голубым небом и свежим воздухом, утро, обещавшее длинный, нескончаемый, наполненный впечатлениями день. Медленно шагая в многоголосой и многоязычной толпе, Бражников забывал себя-московского и становился новым, флорентийским. В его терминологии это называлось: «переподключить себя». Вырвать провод из одного гнезда и воткнуть в другое, исчезнуть из России и объявиться в Италии, забыть гнилой воздух болотца на Кулишках и вдохнуть весну на тосканских холмах. В первый день во Флоренции он с наслаждением подключал себя к воздушному миру мягко сияющих красок и таинственных лиц. Он уже давно заметил, что с некоторых картин в галерее Уффици на него с молчаливым намеком глядят люди, которых он как-то странно, сновидчески, но точно не во сне, где-то когда-то видел.

6

Это случилось в тот момент, когда Бражников шел мимо столиков ресторана, расставленных на площади у Duomo. Столики были пустые, под белыми скатертями. Неудивительно, был только двенадцатый час дня, время еще не обеденное, да и ресторан дорогой, как всегда бывают дорогими рестораны на площади у главной достопримечательности города. Налетел ветер и резко рванул концы скатертей. И вот тут он увидел, что не все столики пусты: за одним, дальним, у самой стены, сидела женщина с сигаретой в отставленной руке. Перед ней чашка кофе. С кончика сигареты стекала струйка дыма. В женщине было что-то невероятно четкое, это он ощутил сразу всей своей смятенной и неуверенной ни в чем душой: завораживали ее огромные глаза, а еще тонкая смуглая рука с сигаретой и стройные ноги, скрещенные под столом. Она была в белых туфлях на плоской подошве. День был ветреный, порыв ветра снова схватил и затрепал концы скатертей, но осторожно, с великим почтением, пошевелил пряди ее темных густых волос. Тут вдруг в глубине ее гривы, как в густом лесу, вспыхнул таинственный янтарный свет и мгновенно погас.

Он пристально и неотрывно смотрел на нее из-под широкого козырька своей модной бейсболки, забыв обо всем, на ходу, монотонно переставляя ноги. Смеющиеся, разговаривающие, фотографирующие люди заслоняли ее, он раздражался на них и обходил их. Лицо у нее круглое, почти детские щеки… Какая тонкая рука. Какие огромные глаза. Он вдруг почувствовал в этой женщине за столиком ресторана какую-то такую несвязанность с миром, от которой у него вдруг заныло сердце. Одинокая, почти потерянная в счастливом городе чудес и искусств, она смотрела мимо него своими огромными трагическими глазами и видела за его спиной что-то такое, чего он не видел, не предполагал, не знал. «Русская! Она русская!», – вдруг догадался и чуть не крикнул себе Бражников. Он медленно прошел мимо нее, в тридцати метрах от столиков ресторана, с печалью выходя из поля ее зрения, исчезая из ее жизни, удаляясь в шум и гам толпы, которая все прибывала и прибывала на площадь вокруг Duomo. Флорентийский день разгорался.

Глава вторая

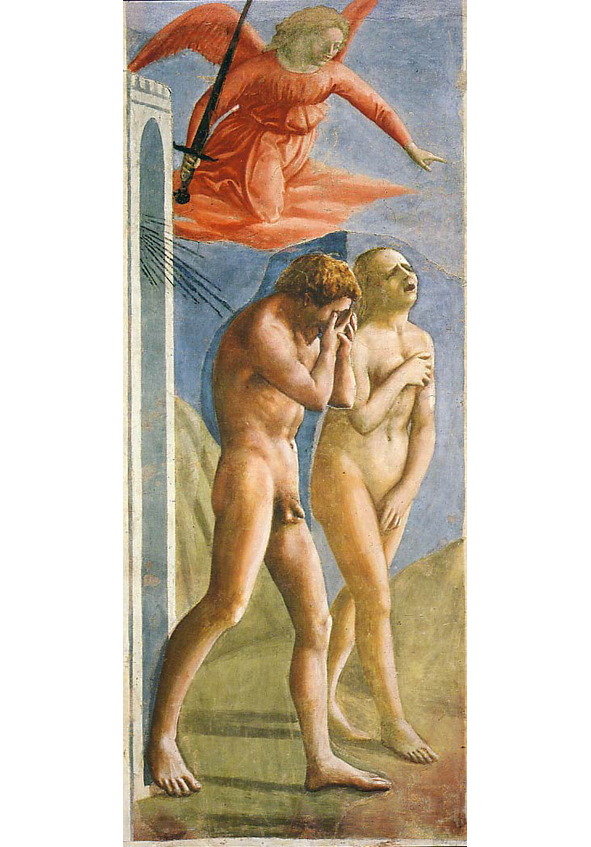

Мазаччо. Изгнание из рая. 1424—1427. Капелла Бранкаччи церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Флоренция

1

На следующее утро Бражников позавтракал в номере омлетом – Альбена перепутала, он просил яичницу! – и долго пил кофе, стоя с чашкой в руке у открытой створки окна. Воздухом итальянской весны хотелось дышать и дышать, словно вдох и выдох становились здесь занятием, не требующим никаких других занятий. Камелия опять роняла лепестки, но их почему-то не становилось на ветках меньше: еще одна загадка природы, или мироздания, или Господа, который безуспешно пытался подобными ребусами что-то подсказать человеку. В корзинке, поставленной на журнальный стол заботливой хозяйкой, лежали несколько маленьких эквадорских бананов и идеальное яблоко, не имевшее страны происхождения, ибо его родиной была Европа.

В одиннадцать он вышел из высоких дверей гостиницы на via dei Servi, прямую и длинную улицу, где когда-то в одном из домов – никто не знает, в каком именно – жил с матерью Томазо ди Гвиди, более известный как Мазаччо, или Мазила, художник, входящий в клуб тех, кто покинул мир в двадцать семь лет. Странно, но и отец Мазаччо умер тоже в двадцать семь. На что намекало это совпадение, одно из многих сотен удивительных совпадений и синхронизаций, которые Создатель ежедневно подсовывает под нос людям, прося или даже моля обратить их внимание? Здесь же, на via dei Servi, была мастерская, которую рассеянный художник, раздававший деньги всем, кто их просил, и забывавший требовать их назад, делил с другим художником, чье имя не сохранилось, да и работы тоже. А от Мазаччо сохранились плачущий Адам и рыдающая Ева, над которыми завис в левитации алый ангел с черным мечом, изгоняющий их из рая. Пальчиком левой руки ангел грозно и изящно указывает им: вон! Немыслимо прекрасен этот левитирующий ангел и больно смотреть на двух обнаженных людей. Но как же высоки ворота в рай и как же пуста пустыня…