Полная версия

За скипетр и корону

Грегор Самаров

За скипетр и корону

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Об авторе

Грегор Самаров

(1828–1903)

Немецкий писатель Грегор Самаров (настоящее имя – Йоханн Фердинанд Мартин Оскар Мединг) родился 11 апреля 1828 (по другим данным 1829) г. в прусском Кёнигсберге (ныне – Калининград). Он изучал право и экономику в учебных заведениях родного города, а потом – в Гейдельберге и Берлине. В 1851 г. Оскар Мединг поступил на службу в королевские органы управления. Через несколько лет (1859) Мединг перебирается ко двору последнего ганноверского короля Георга V, где быстро завоевывает авторитет своими познаниями и становится советником монарха по внешнеэкономическим вопросам. В 1863 г. он получил должность правительственного советника, но три года спустя Георг был низложен. Мединг сопровождал в изгнание монарха, очень его ценившего. Более того, в 1867–1870 гг. Мединг был неофициальным посланником своего сюзерена в Париже. Позднее он вел с всемогущим канцлером Отто Бисмарком переговоры о судьбе распущенного Иностранного легиона.

С начала 70-х гг. позапрошлого века Мединг поселился в Берлине и занялся литературой, взяв себе псевдоним Грегор Самаров. Европейскую известность ему принесла пятитомная эпопея «За скипетры и короны», которую составили романы: «За скипетр и корону» (1872), «Европейские мины и контрмины» (1873), «Две императорские короны» (1873), «Крест и меч» (1875), «Герой и император» (1876). Почти сразу же книги Г. Самарова были переведены на русский язык; так, два первых романа «пятикнижия» были выпущены в Москве в 1873 г. Уже в 1874 г. писатель выпустил несколько романов, названных им «современными», то есть отражающими события ближайшей истории: «Смертный привет легионов» (в русском переводе – «Последний привет легионов» и «Последнее прощание легионов») и трехтомный «Римский поход эпигонов» (русский перевод – «Накануне грозных событий»). «Современную» серию продолжили такие романы, как «Осада Меца и смерть Наполеона III», «Вокруг полумесяца», «Плевна» (даты выхода переводов на русский язык – 1877, 1882 и 1884 гг. соответственно). Даже из этого краткого упоминания переводов Г. Самарова на русский язык (а первые их издания выходили в последней четверти XIX в.) видно, что российские издатели не слишком аккуратно относились к авторским названиям, а потому один и тот же роман немецкого автора можно встретить не только в разных переводах, но, к сожалению, и под разными названиями.

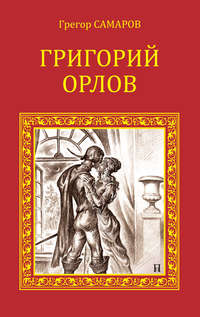

В 1879 г. Мединг переезжает в Шарлоттенбург (ныне – это территория Берлина), где остается до конца жизни. Он пишет преимущественно исторические романы: трилогия «Наследие императора» («Желтая опасность», «Победа в Китае», «Возвращение»), «Корона Ягеллонов», «Коронованная мученица», «Ганноверский кирасир», «Медичи», «На берегах Ганга» с продолжением «Раху», «Саксоборуссы», «Полк кронпринца». Безусловно, к числу лучших произведений Г. Самарова относятся его «русские» романы, точнее – произведения о властителях немецкой крови на российском престоле: «Петр III» (он же – «На троне Великого деда»), «Елизавета, царица России» (в переводе – «При дворе императрицы Елизаветы»), екатерининские романы «На пороге трона» и «Григорий Орлов» («Адъютант императрицы»). Очень незначительными на этом обширном историческом поприще выглядят попытки Самарова создать современный «социальный» роман: «Высоты и бездны» (1879–1880), «Берлинские скандалы». Грегор Самаров известен и как мемуарист. Еще в 1881–1884 гг. он выпустил трехчастные «Воспоминания из современной истории». В дальнейшем в Париже вышла книга «От Садовой к Седану», имевшая подзаголовок «Воспоминания секретного посланника при Тюильри». Две книги воспоминаний писатель издает в 1896 г.: «Из дней минувших» и «Воспоминания времен брожения и отстоя». Наконец, надо упомянуть и еще об одной стороне творчества Г. Самарова: он был историографом кайзера Вильгельма I. В 1885 г. писатель выпускает книгу «88 лет в вере, борьбе и победе. Человеческий и героический портрет нашего немецкого императора», а в 1903 г. вышла трехтомная биография Вильгельма. Умер Оскар Мединг 11 (по другим данным, 12-го) июля 1903 г.

В 1904–1909 гг. в Санкт-Петербурге бесплатным приложением к журналу «Север» вышло 20-томное собрание сочинений писателя. В советское время путь Г. Самарова к российскому читателю был закрыт. Наше знакомство возобновилось в девяностые годы прошлого века. А в 1997–1998 гг. даже был издан семитомник немецкого писателя, в котором собраны исторические романы в основном на русскую тему.

Анатолий Москвин

Избранная библиография Грегора Самарова:

«За скипетры и короны» (Um Szepter und Kronen, 1872)

«Кавалер или дама» (Ritter oder Dame, 1878–1880)

«Императрица Елизавета» (Kaiserin Elisabeth, 1881)

«Великая княгиня» (Die Grossfürstin, 1882)

«Вокруг полумесяца» (Unter der Halbmond, 1883)

«Григорий Орлов» («Адъютант императрицы») (Der Adjutant der Kaiserin, 1885)

«Под белым орлом» (Unter dem weissen Adler, 1892)

«Корона Ягеллонов» (Die Kronen die Jagellonen, 1896)

Часть первая

Глава первая

Темный апрельский вечер 1866 года. На часах девять. Берлинские дрожки[1], въехавшие на Вильгельмштрасе, остановились перед освещенным двумя газовыми рожками подъездом дома № 76, где размещалось министерство иностранных дел. Нижние окна этого длинного двухэтажного дома тоже светятся. Если заглянуть за зеленые шторы, то можно увидеть ряд комнат, заполненных, несмотря на поздний час, ревностно работающими чиновниками. В окнах верхнего этажа тоже мерцает огонек.

Из экипажа вышел человек среднего роста, в темном пальто и черной шляпе. Он подошел к газовому рожку, вынул из портмоне деньги для уплаты извозчику и, покончив счеты с нумерованным автомедоном[2], громко позвонил в дверной колокольчик. Почти в тот же миг дверь отворилась, и приехавший вступил в просторный холл с лестницей, ведущей на верх. Из двери швейцарской выглянула голова, с тем равнодушным выражением на лице, которое характеризует привратников больших домов.

Вошедший мимоходом бросил взгляд на голову в проеме и спокойным, ровным шагом проследовал к лестнице.

В ярком освещении холла обнаружились черты человека лет шестидесяти, с лицом несколько желтоватого оттенка. Живые темные глаза проницательно, но в то же время спокойно и приветливо светились сквозь стекла изящных золотых очков. Резко очерченный тонкий нос выделялся над небольшим, крепко сжатым ртом без усов и бороды; волевой округлый подбородок заканчивал это довольно выразительное лицо, которое, раз увидав, трудно было забыть.

Как только один из ярких лучей от золотого ободка очков коснулся двери швейцарской, физиономия в проеме как по волшебству переменилась.

Равнодушное, надменно-снисходительное выражение мгновенно испарилось, преобразовалось в раболепную мину, и обладатель оной, выскочив из своей каморки, вытянул руки по швам, обнаружив сноровку старого военного служаки. Приезжий, меж тем медленно подвигавшийся к широким ступеням лестницы, приостановился.

– Министр-президент дома? – спросил он тихо, с той изящной простотой и приветливостью, которая, будучи равно далека от заискивающей любезности просителя и от натянутой небрежности выскочки, характеризует человека, привыкшего уверенно и свободно вращаться на высотах жизни.

– К услугам вашего сиятельства, – отвечал подобострастно швейцар. – Только что уехал французский посланник, и никого больше нет. Господин министр-президент изволят быть одни.

– Ну, а как ты поживаешь? Все еще бодро и ревностно служишь? – спросил приехавший приветливо.

– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, за милостивое внимание. Живу понемножку, хотя, конечно, становлюсь все слабее – не всем даны такие силы, как вашему сиятельству.

– Ну-ну, все мы стараемся и к смерти близимся, не унывай – Господь с тобой! – С этими ласковыми и душевными словами серьезный человек в золотых очках поднялся по широкой лестнице на второй этаж, а старый швейцар, почтительно и радостно проводив его глазами, скрылся в своей каморке.

Вошедший нашел в верхней прихожей камердинера графа Бисмарка-Шенгаузена и был им тотчас же введен через большую, слабо освещенную аванзалу в кабинет министра-президента, дверь которого камердинер отворил, доложив своему господину:

– Его сиятельство граф фон Мантейфель!

Граф Бисмарк[3] сидел посреди комнаты за большим столом, заваленным папками и бумагами и освещенным высокой лампой под темным абажуром. По другую сторону стола стояло кресло, на которое министр сажал посещающих его особ.

При докладе камердинера Бисмарк встал и пошел навстречу гостю, тогда как Мантейфель, одним взглядом своих проницательных глаз окинув комнату, с чуть заметной горькой усмешкой взял протянутую руку министра-президента.

То был момент огромного значения. В этих стоявших друг против друга людях соприкасалось прошедшее с будущим, старая Пруссия с новой.

Оба эти человека как бы сами почувствовали важность этого момента: они несколько мгновений молча стояли друг перед другом.

Мы описали Мантейфеля при его входе в дом министерства иностранных дел, остается добавить, что под снятой шляпой обнаружились слегка поседевшие, редкие и коротко остриженные волосы. Он стоял, держа в правой руке руку Бисмарка, а тонкими белыми пальцами левой сжимая шляпу. Черты его сохраняли олимпийское спокойствие, губы слегка поджаты, а вся фигура гостя дышала холодной сдержанностью.

Бисмарк возвышался над ним почти на целую голову. В его могучей стати угадывалась привычка к военному мундиру: резко очерченное лицо с крупными, глубокими чертами говорило о мощной, страстной натуре. Светло-серые зоркие глаза смотрели на собеседника пристально и прямо, и под высоким и широким лбом с глубокими залысинами угадывалась энергичная работа мысли, упорядоченная железной волей.

– Благодарю вас за любезный визит, – начал Бисмарк спустя несколько секунд. – Вам угодно было пожаловать сюда, вместо того чтобы принять меня у себя, как я просил.

– Так лучше, – отвечал Мантейфель. – В моем отеле ваше посещение привлекло бы внимание, а так как я предполагаю, что наше свидание вызвано серьезной причиной…

– Да, к сожалению, очень серьезное и важное обстоятельство доставляет мне радость выслушать высокочтимый совет моего старого начальника. Вы знаете, как часто я стремлюсь к этому совету, и несмотря на это, вы постоянно избегаете всякого обмена мыслей, – сказал Бисмарк тоном грустного упрека.

– А какой в этом прок? – отвечал Мантейфель вежливым, но холодным тоном. – Самому действовать и самому отвечать было моим основным правилом, когда я находился на месте, которое теперь занимаете вы. Когда высокопоставленный государственный чиновник начинает выслушивать советы справа и слева, он теряет силу твердо и энергично идти по тому пути, который ему предписывают разум и совесть.

– Ну, у меня не в обычае прислушиваться к толкам с разных сторон и, кажется, нет недостатка в решимости идти вперед своим путем, – живо возразил Бисмарк и затем продолжал с легкой усмешкой: – Мои друзья в палате чуть не всякий день меня попрекают, что я недостаточно обращаюсь к их добрым советам, но вы, однако, согласитесь со мной, что бывают моменты, в которые самый твердый ум жаждет помощи и совета руководителя, подобного вам, мой высокочтимый друг.

– И такой момент теперь наступил? – спросил спокойно Мантейфель, остановив на мгновение свой проницательный взгляд на взволнованном лице Бисмарка, не проявив никаких признаков того, что высказанный тоном искреннейшего убеждения комплимент произвел на него впечатление.

– Да, именно настоящая минута принадлежит к числу тех, когда самый твердый ум поддается сомнению сильнее обыкновенного. Вы знаете положение Германии и Европы, вы знаете, что близок страшный кризис, от которого могут зависеть судьбы грядущих столетий, – сказал Бисмарк.

– Я знаю, что ему суждено когда-нибудь наступить, – но когда именно? Однако, – прибавил Мантейфель после непродолжительного молчания, – наш разговор касается предметов высшей важности, а вы знаете мое глубокое отвращение к непрошеному вмешательству в дела, меня не касающиеся. Поэтому позвольте спросить: знает ли король, что мы с вами будем беседовать и о чем именно?

– Его Величество желает, чтобы я попросил у вас совета.

– В таком случае мой долг высказать беспристрастное мнение, насколько я могу таковое составить, – сказал спокойно Мантейфель, опускаясь в кресло возле письменного стола, тогда как Бисмарк уселся на своем рабочем стуле. – Однако прежде чем высказаться о положении дел, я должен знать, каковы ваши воззрения, где лежит цель вашей политики и какими средствами вы надеетесь ее достигнуть. Позвольте, – продолжал он, легким, вежливым движением руки отклонив возражение Бисмарка, – позвольте мне прежде высказать мои личные беспристрастные наблюдения, мое мнение о ваших взглядах, и вы тогда скажете откровенно, прав я или ошибаюсь.

Бисмарк молча поклонился и устремил на Мантейфеля свои светлые глаза с выражением напряженного внимания.

– Вы хотите, – продолжал гость невозмутимо, – разрешить великий германский вопрос[4], или, точнее, покончить с ним. Вы хотите поставить Пруссию во главе экономических и военных сил Германии и во что бы ни стало зажать рот тем, кто воспротивился бы этому. Вы хотите, одним словом, продолжительную хроническую болезнь, которую называют немецким вопросом, довести до острого кризиса и, – прибавил он с легкой усмешкой, – раз навсегда вылечить ее посредством кровавой операции.

– Да, хочу, – отвечал Бисмарк, не повысив тона, не сделав ни малейшего движения, но голос его прозвучал так странно, что эти два слова отдались по комнате каким-то металлическим эхом, точно лязгнуло оружие, а в глазах его, неуклонно устремленных на Мантейфеля, вспыхнул электрический свет.

Так же, когда меч Лаокоона коснулся Троянского коня, из его недр забряцало греческое оружие – первые звуки того страшного аккорда, от которого пали стены Пергама и который, срываясь со струн Гомеровой лиры, уже две тысячи лет волнует человеческие сердца[5].

– Вам, конечно, небезызвестно, – продолжал Мантейфель, – что вас ожидает самое решительное противодействие, что вам придется вступить в борьбу, и очень скоро, так как противная сторона также горячо желает окончательного решения.

– Я это знаю, – отвечал Бисмарк.

– Итак, – продолжал Мантейфель, – теперь вопрос в средствах. У вас есть, во-первых, прусская армия – весьма существенное, тяжеловесное средство, у этой армии есть преимущества, которых я не понимаю, но которые весьма важны по отзывам военных: игольчатые ружья, артиллерия, генеральный штаб. Но нужно принять в соображение и другие факторы: союзы и общественное мнение. Союзы кажутся мне весьма сомнительными. Франция? Вы лучше меня знаете, в каких мы отношениях с Молчаливым. Англия будет ждать развязки, Россия надежна. Общественное мнение…

– Разве у нас есть общественное мнение? – прервал Бисмарк.

Мантейфель тонко улыбнулся и продолжал:

– Общественное мнение при обыкновенных условиях есть эффектная декорация, которая неминуемо производит живое впечатление на массу публики, изображая то бурное море Фиески, то светлое облачко в Эгмонтовой темнице[6]. Для машинистов же за кулисами это не что иное, как механизм, который, повинуясь дернутой веревке, появляется в надлежащее время и в надлежащем месте. Я думаю, нам обоим знакомы и кулисы и механизм. Но есть другое общественное мнение, которое приходит и существует как ветер, неосязаемое и неудержимое, и такое же ужасное, когда он превращается в бурю. Борьба, предстоящая в близком будущем, будет борьбой немца против немца, и в такой борьбе общественное мнение неизбежно предъявит свои права. Оно явится или могущественным союзником, или грозным врагом – грозным особенно для побежденных, которым беспощадно прокричит vae victis![7] Германия в целом настроена против войны еще сильнее, чем Пруссия, и это необходимо иметь в виду в соображениях о прусской армии.

Бисмарк живо возразил:

– Неужели вы полагаете, что…

– Прусская армия забудет свой долг и откажется идти? – закончил Мантейфель. – Нет, отнюдь нет: могут случиться частные уклонения в ландвере[8], но то будут единичные явления, и армия исполнит свою обязанность – она воплощение долга. Но неужели вы станете отрицать громадную разницу между долгом, исполненным с радостью и вдохновением, и долгом, исполненным неохотно и с отвращением?

– Радость и вдохновение придут за успехом.

– А до того?

– До того будет исполнен долг.

– Хорошо, – сказал Мантейфель. – Не сомневаюсь, что так будет, я хотел только поставить вам на вид, что могущественный и значительный фактор в этом деле будет не за, а против вас.

– Я в этом отношении согласен с вами, – сказал Бисмарк, помолчав немного. – В настоящую минуту против меня то общественное мнение, которое вы так удачно сравнили с ветром. Только оно переменится так же быстро, как ветер. Но я не могу целиком с вами согласиться. Конечно, поверхностно образованное общество, дешевый либерализм гостиных и пивных говорит о той Германии, которая для них сделалась постоянной мечтой, не приемлет «гражданской» и «братской» войны против Австрии, – но поверьте мне, в прусском народе этого нет, стало быть, нет и в армии, вышедшей из этого народа. Народ видит в государстве Марии-Терезии врага на своей границе, врага того прусского духа, который вдохнул в монархию старый Фриц. А те болтуны и фразеологи? О, их и их общественного мнения я не боюсь – они, как флюгер под ветром, повернутся к успеху.

– Я согласен с вами отчасти, но не вполне. Успех? Но подготовлен ли он? Мы коснулись двух фактов, теперь перейдем к третьему, может быть, важнейшему – к союзам. В каких вы отношениях с Францией, с Наполеоном Третьим?

При этом прямом вопросе, резкость которого выражалась как в остром, как сталь, взгляде, так и в тоне голоса, губы Бисмарка чуть-чуть дрогнули, и по лицу его проскользнуло нечто вроде неуверенности, сомнения или недоверия, или всего этого одновременно. Оно, однако, так же быстро исчезло, и он отвечал спокойно и невозмутимо, как прежде:

– В хороших, в таких хороших, в каких можно быть с этим загадочным сфинксом.

– У вас есть обещание, удостоверение или, лучше того, личное слово Наполеона? – спросил Мантейфель.

– Вы допрашиваете строго, – отвечал Бисмарк, – но ведь я стою перед моим учителем, так выслушайте же, что в этом отношении сделано и как обстоит ситуация. Уже два года тому назад, в ноябре тысяча восемьсот шестьдесят четвертого, я говорил с императором по поводу датского вопроса – он живо желал присоединения Северного Шлезвига к Дании, – о затруднительном положении прусской монархии, расколотой на две части. Я указывал ему на то, как нерационально было бы учреждение нового маленького государства на севере и что гораздо лучше было бы для Дании иметь соседом большое, могущественное государство, нежели двор князька на своей границе, претендующего на датский престол. Император выслушал все, несколькими словами, казалось, одобрил мой взгляд на необходимость исправления прусской границы, но, по обыкновению его, не высказался прямо и определительно. Однако в нем было заметно серьезное нерасположение к Австрии, и он жаловался на ненадежность венского двора.

– И вы обещали ему Северный Шлезвиг, если он согласится с вашей идеей? – спросил Мантейфель.

– Наполеон мог так подумать, – отвечал Бисмарк с легкой усмешкой. – Однако так как он только слушал и кивал, то я не счел нужным в своих замечаниях выходить из пределов общего, объективного рассуждения.

Мантейфель тоже только кивнул головой. Бисмарк продолжал:

– Гаштейнское свидание представило случай к некоторому обмену мыслями, но мне не удалось прийти к решительному объяснению, и в ноябре тысяча восемьсот шестьдесят пятого я поехал в Биарриц, но и там не получилось вывести Молчаливого из его абсолютной сдержанности. Я знал, что тогда шли очень серьезные переговоры с Австрией, чтобы добиться разрешения итальянского вопроса, может быть, в этом лежала причина холодной замкнутости относительно меня, может быть, также… Вы знаете графа Гольца?

– Я его знаю, – сказал Мантейфель с тонкой усмешкой.

– Вы, стало быть, знаете также, что тогда в определенных кругах был пущен слух, что граф Гольц меня заменит. Я не понимал ясно, что тогда происходило в Париже, но что-то происходило, или, вернее сказать, – происходило не то, что мне хотелось, и не так, как мне было нужно. Я стал сам действовать. На обратном пути из Биаррица я говорил с принцем Наполеоном.

– Серьезно? – спросил Мантейфель.

– Как нельзя более серьезно, – отвечал Бисмарк, и легкая улыбка заиграла на его губах. – И увидел, что Италия является слабым пунктом императорской политики. Добрый принц Наполеон обнаружил необыкновенную горячность. Я приказал действовать во Флоренции, и в скором времени установились твердые негоциации, результат которых я могу вам сегодня представить.

Жест Мантейфеля выдал его крайнюю заинтересованность…

Бисмарк взял небольшую пачку бумаг, лежавшую у него под рукой на письменном столе, и продолжал:

– Вот трактат с Италией, который заключен генералом Говоне и который гарантирует нам нападение на Австрию всеми итальянскими сухопутными и морскими силами.

– А Франция? – спросил Мантейфель.

– Император допускает, – отвечал Бисмарк, – приобретение Шлезвига и Гольштейна без северного шлезвигского округа; признает необходимость соединить обе половины прусской монархии, для чего нужно будет приобрести часть Ганновера и Кур-Гессена, и не намерен противиться тому, чтобы под прусским начальством состояли десять союзных армейских корпусов.

– А чего он требует взамен? – спросил Мантейфель.

– Венеции для Италии.

– А для себя, для Франции?

– Для себя, – отвечал Бисмарк, – ничего.

– Ничего? – спросил Мантейфель. – Не имеете ли вы оснований предполагать, что здесь остались недосказанные мысли? Сколько мне помнится, перед итальянской войной он также ничего не требовал, а потом взял Савойю и Ниццу.

– Что касается до его мыслей, – сказал Бисмарк, – то я имею основание предполагать, что ему в высшей степени желательно приобретение Люксембурга и что, может быть, в дальнейшей перспективе в его комбинациях фигурирует присоединение Бельгии к Франции. Вы знаете, что в Брюсселе отчасти веет орлеанистский ветер.

– А что может думать Наполеон о вашем отношении к этим его мыслям? – продолжал спрашивать Мантейфель.

– Что хочет, – отвечал Бисмарк довольно небрежно. – Так как он ничего не требовал, я не имел основания что-либо ему обещать, а доказывать нелепость и невыполнимость его желаний не входило в мою задачу.

– Понимаю, – кивнул Мантейфель.

– Ганновер нужно будет за уступки вознаградить в Лауэнбурге и Гольштейне.

– Этого требовал император Наполеон? – спросил несколько удивленно Мантейфель.

– Отнюдь нет, – отвечал Бисмарк. – По традициям своего семейства он не любит Вельфов, а вы видите, что базис всего переустройства – прусское преобладание в Северной Германии. Стало быть, ему все равно, что там происходит, но наш всемилостивейший государь придает большое значение тому, чтобы Ганновер в предстоящей борьбе стоял на нашей стороне и старинные семейные связи, существующие между двумя домами, сохранились в будущем.

– А вы сами, – допрашивал Мантейфель, – что думаете о ганноверском вопросе?

– Становясь на чисто объективную политическую точку зрения, – отвечал откровенно Бисмарк, – я должен желать, чтобы Ганновера вовсе не существовало, и должен выразить сожаление, что нашим дипломатам на Венском конгрессе[9] не удалось убедить английский дом к уступке этого secundo genitur[10] – что, может быть, могло бы удаться. Ганновер – гвоздь в нашем теле, и при самых лучших обстоятельствах причиняет боль, а если там подчиняются враждебному настроению, – как видно уже давно, – то он становится для нас опасным. Если б я был таким макиавеллистом, каким меня считают, то должен был бы устремить все свое внимание на приобретение Ганновера и, возможно, это не так трудно, как кажется, – продолжал Бисмарк, как бы невольно следуя цепи размышлений. – Ни английская нация, ни английский королевский дом не могут слишком близко принимать к сердцу его судьбу, и… но вы знаете, наш всемилостивейший государь очень консервативен и глубоко чтит ганноверско-прусские традиции, воплощаемые в Софии-Шарлоте и королеве Луизе, а я консервативен не менее – для меня те традиции тоже святы, и я всем сердцем присоединяюсь к желаниям короля хранить их в будущем и обеспечить прочное существование Ганновера. Но дело не может оставаться в теперешнем положении. Нам необходимы гарантии, и чем более жизнь государства в своей самобытности определяется и концентрируется, чем более международные сношения служат проводниками политики и преобразуются в ее плоть и кровь, тем менее Пруссия может терпеть, чтобы в ее теле, так близко к сердцу, существовал чуждый элемент, способный сделаться враждебным при любом кризисе. Поэтому могу вам ответить совершенно серьезно: я честно и откровенно стремлюсь к приобретению Ганновера, и если он, со своей стороны, чтит древние традиции и искренно нам предан, то я ему доставлю надежное и почетное, даже блестящее положение в Северной Германии. Но, конечно, ганноверцы должны перестать давать нам чувствовать, что могут быть препятствием для нас.