Полная версия

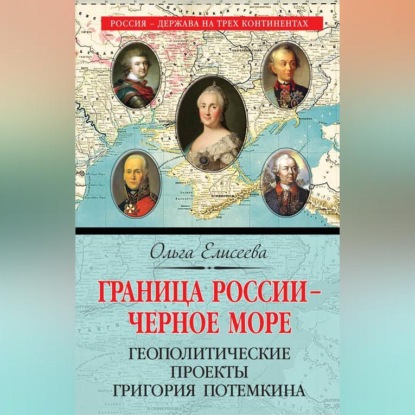

Граница России – Черное море. Геополитические проекты Григория Потемкина

Политический вес этого круга вельмож уже в 1780 г., после свидания Екатерины II и Иосифа II в Могилеве, был достаточен для того, чтоб Безбородко мог подать императрице составленный им в сентябре «Мемориал по делам политическим», проектировавший условия союзного договора с Австрией и предусматривавший последующее расчленение Турции[13]. Этот документ, привлекавший к себе внимание исследователей куда меньше, чем знаменитый «Греческий проект», уже нес в себе идеи, позднее развитые в письме Екатерины II Иосифу II 10 (21) сентября 1782 г., считающемся изложением «Греческого проекта». В связи с этим уместно было бы задаться вопросом, насколько воронцовская партия вообще причастна к написанию черновика данного документа? Мы постараемся осветить обстоятельства возникновения названного письма ниже, когда будем подробно разбирать проект Потемкина «О Крыме».

Непосредственным поводом для составления письма послужил встревоженный запрос австрийского посла в Петербурге графа Людвига Кобенцеля о событиях в Крыму весной 1782 г., где началось восстание против хана Шагин-Гирея, ставленника России. Безбородко посоветовал императрице непосредственно обсудить с Иосифом II «соглашение о приобретениях» за счет Порты, буде она нарушит пункты Кючук-Кайнарджийского мира. Екатерина II поручила ему составить черновой текст письма, которое и следует считать протографом «Греческого проекта», официально так никогда и не оформленного в виде отдельного документа. Входившее в текст письма «Соглашение о приобретениях» предусматривало: полное изгнание турок из Европы, восстановление Греческой империи, корона которой предназначалась внуку императрицы Константину Павловичу, образование из Молдавии и Валахии буферного государства Дакии, приобретение Россией Очакова с областью и одного-двух островов в Архипелаге Адриатического моря, а Австрией – практически всей западной части Балканского полуострова[14].

Вопрос о соотношении неосуществленного «Греческого проекта» и успешно реализованного проекта присоединения Крыма весьма сложен и многогранен. Во‑первых, до сих пор до конца не выяснено авторство «Греческого проекта». Хотя инициативные документы этого проекта написаны рукой Безбородко, изучение бытования идеи захвата Константинополя в русском обществе того времени, а также черновых документов, относящихся к подготовке данного проекта, показывает, что проект был составлен Безбородко в ответ на запрос императрицы и по ее прямому указанию.

Во‑вторых, трудно сказать, чем на самом деле являлась записка Потемкина «О Крыме»: альтернативным проектом, который перечеркивал «Греческий проект» Безбородко; тайным проектом, который русская сторона старалась осуществить под прикрытием «Греческого проекта»; или первым шагом на пути реализации грандиозных планов воссоздания Греческой империи?

Один из путей решения этого вопроса – обращение к исторической традиции, результатами которой явились оба проекта. На первый взгляд они реализовывают одну и ту же линию русской внешней политики – активное продвижение на юг, на земли, подвластные Турецкой империи. Однако цели этого продвижения различны. В «Греческом проекте» – это обладание Константинополем и вместе с ним контроль над черноморскими проливами. В записке «О Крыме» – это уничтожение Крымского ханства – векового врага России, установление стабильной границы по морю, предотвращение постоянного оттока рабочих рук с южных земель империи вследствие постоянных набегов крымских татар, уводивших громадные полоны пленных на средиземноморские рынки Оттоманской Порты.

Изучение истории возникновения идеи захвата Константинополя-Царьграда позволяет сказать, что впервые четко она была высказана еще Петром I, перед Азовскими походами 1695–1696 гг. Император непосредственно не ставил перед собой подобной цели, но в связи с чтением летописных текстов о походах Олега на Царьград в 911 г. высказывался за необходимость для России изгнать турок из Европы[15]. Затем подобные суждения высказывали фельдмаршал Б. Х. Миних, А. И. Остерман, а сама Екатерина II не раз использовала идею захвата Константинополя как тему для конфиденциальной беседы со своим союзником австрийским императором Иосифом II и переписки с ним. Таким образом, «Греческий проект» как бы венчал петровское направление русской внешней политики на юге.

Что касается Записки «О Крыме», то ее идеи восходят к другим, более ранним документам, в частности к требованиям правительства царевны Софьи Алексеевны времен неудачных походов в Крым князя В. В. Голицына 1687–1689 гг. Тогда русская сторона предъявляла к Турции в отношении Крыма как раз те претензии, которые смогла реализовать только через сто лет: возвращение Крыма России, выезд из него татарского населения, возвращение русских пленных без выкупа, передача России крепостей Очакова в устье Днепра и Азова в устье Дона[16].

Необходимо признать, что два проекта – «Греческий» и «Крымский» – были выдвинуты разными политическими партиями, действовавшими при русском дворе. Проекты ставили перед Россией совершенно разные цели. «Греческий» нацеливал страну на решение грандиозной задачи полного изгнания турок из Европы силами двух союзных государств с возможным привлечением Франции и Англии и раздела владений Оттоманской Порты между этими государствами. Проект «Крымский» предусматривал присоединение полуострова к империи и уничтожение ханства силами одной России. Именно этот проект и был впоследствии успешно реализован.

Таким образом, можно сказать, что Потемкин фактически подменил один проект другим, сузив грандиозные цели первоначального документа до размеров реально осуществимой силами одной России внешнеполитической акции. По мысли светлейшего князя, уничтожение Крымского ханства ставило точку в длительной борьбе России с осколками Золотой орды.

Однако сам по себе выход России к берегам Черного моря и обладание Крымом неизбежно ставили перед ней те вопросы, ответы на которые и содержались в «Греческом проекте». В переписке императрицы и светлейшего князя проблема о прохождении черноморских проливов поднималась не раз. К возможности ее решения через воссоздание «империи Константиновой» оба корреспондента относились серьезно, как к перспективному плану, рассчитанному на долгий срок, трудную дипломатическую работу, возможные военные столкновения, но вполне осуществимому при благоприятных внешнеполитических условиях, например при создании общей европейской коалиции для изгнания турок из Европы и раздела их земель.

В качестве конкретных официальных документов, а не обмена мнений в эпистолярном диалоге Потемкин выдвигал и разрабатывал проекты сугубо прагматичного характера, решавшие насущные вопросы внешней политики России того времени, осуществимые силами только самой империи и, что очень важно, имевшие глубокую историческую традицию. Таковы его так называемые записки «О Крыме» 1782 г., «О Польше» 1788, 1790, 1791 гг. и примыкающие к ним многочисленные документы делопроизводственного характера. Ниже мы подробно будем характеризовать эти материалы и обстоятельства их возникновения.

Смерть Потемкина в октябре 1791 г. прервала осуществление многих его планов. Реализацией целого ряда выдвинутых им проектов правительство Екатерины II занималось в последние годы царствования, в изменившихся политических условиях, руками людей, не всегда четко понимавших основные идеи светлейшего князя и подгонявших его предложения под новую международную ситуацию.

В кругу заметных внешнеполитических проектов конца екатерининской эпохи следует назвать «Персидский проект» последнего фаворита императрицы П. А. Зубова, поданный им государыне в 1796 г., во время войны с Персией из-за нападения на Грузию Астерабадского хана. Успешные действия русских войск, которыми руководил брат временщика В. А. Зубов, взятие Дербента и Баку, позволили Российской империи расширить территориальные приобретения в Закавказье и получить, как предлагал Зубов, господство над западным побережьем Каспийского моря[17]. Смерть императрицы положила конец военным операциям, однако сама идея продвижения империи в Закавказье имела большое будущее и постепенно осуществлялась при внуке Екатерины II – Александре I в течение первой четверти XIX в.

Важно отметить, что вопрос о принадлежности проекта собственно перу Платона Зубова вызывает сомнения. Последний статс-секретарь Екатерины II А. М. Грибовский, тесно работавший с Зубовым в годы его фавора, сообщает, что А. А. Безбородко, к которому после смерти светлейшего князя в 1791 г. попала значительная часть бумаг покойного, позднее передавал многие документы Потемкина новому фавориту, стараясь тем самым поддержать свое угасающее влияние на дела[18].

Существуют свидетельства, что в 1774–1776 гг. Потемкин составлял для Екатерины проект по персидским делам. В бумагах Григория Александровича встречаются записки императрицы, содержание которых сходно с идеями «Персидского проекта» Зубова, но относящиеся к Северному Кавказу. Например, записка «Об Осетии», поданная во время путешествия Екатерины II на юг в 1787 г., когда ей были представлены старейшины осетинских племен, просившие покровительства. Однако протографов потемкинских документов, касающихся Персии, не обнаружено.

Очертив круг идей и концепций, среди которых создавались проекты Потемкина, мы можем непосредственно перейти к их изучению.

Архивный и археографический очерк

В основу данной работы положены архивные материалы, хранящиеся в РГАДА, ГАРФ, РГВИА и АВПР. В архиве Древних Актов, среди документов переписки императрицы Екатерины II и Г. А. Потемкина (Ф. 1, Ф. 5), а также материалов Кабинета Екатерины II (Ф. X) сосредоточены многие важные памятники, относящиеся к истории создания проектов Потемкина, в частности некоторые инициативные записки на имя императрицы. В ГАРФ между собраниями бывшей Библиотеки Зимнего Дворца (Ф. 728) сохранились отдельные документы, освещающие историю разработки проектов Потемкина. Военно-исторический архив обладает уникальным фондом документов канцелярии Г. А. Потемкина (Ф. 52), где находится множество сопутствующих материалов к проектам светлейшего князя. Большой комплекс документов, относящихся к созданию и реализации крупных внешнеполитических проектов Потемкина, сохранился в архиве внешней политики России среди так называемых «Мнений Коллегии иностранных дел» (Ф. 5).

Поскольку проекты светлейшего князя хранятся среди его переписки с Екатериной II, то подробный архивный обзор складывания комплекса этих документов и его бытования на протяжении последних 200 лет дан в нашей предшествующей монографии «Переписка Екатерины II и Г. А. Потемкина периода второй русско-турецкой войны (1787–1791)»[19]. Иначе обстоит дело с публикацией проектов. В отличие от переписки, из проектов Потемкина была издана лишь записка «О Крыме», остальные остаются пока практически неизвестны.

С. М. Соловьев в «Истории падения Польши»[20], увидевшей свет в 1863 г., впервые привел пространный отрывок одного из вариантов записки Потемкина «О Крыме», но умолчал о ее тесной связи с документами, касающимися так называемого «Греческого проекта». Именно по изданию Соловьева все последующие историки цитировали документ, на основании которого было осуществлено присоединение Крыма. Подготавливая свою книгу, Сергей Михайлович трудился в Архиве министерства иностранных дел, где среди так называемых «Мнений КИД» (Коллегии иностранных дел) обнаружил значительное число писем Екатерины II и Г. А. Потемкина за 1783–1791 гг., а между ними и черновик письма императрицы Иосифу II от 10 сентября 1782 г. с приложенным проектом «О Крыме».

Археографическое воспроизведение Соловьевым текста проекта очень корректно, ученый позволил себе лишь расставить современные ему знаки препинания и кое-где исправить орфографию XVIII в. на более привычное для второй половины столетия написание слов. К сожалению, исследователь ничего не знал ни о существовании более раннего меморандума по крымским делам, уже несшего в себе идеи записки «О Крыме», ни о широком круге делопроизводственных документов, отражающих дальнейшее развитие и воплощение планов Потемкина в жизнь и хранившихся в канцелярии светлейшего князя.

Одним из них было «Рассуждение российского патриота о бывших с татарами войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда». Этот источник не сохранился до наших дней и известен только по публикации. До революции он находился в Тавельском архиве В. С. Попова – начальника канцелярии Потёмкина и был издан на рубеже 1917–1918 гг. Г. В. Вернадским в маленькой брошюре без указания даты. Этот документ посвящён мерам, которые необходимо было принять русскому правительству после присоединения Крыма, чтоб привязать полуостров к империи[21].

Полностью записка «О Крыме» увидела свет в 1997 г., благодаря изданию современного российского публикатора В. С. Лопатина переписки Екатерины II и Г. А. Потемкина[22]. Так же как и у Соловьева, документ, связанный с черновиком письма императрицы к Иосифу II, при публикации выступает отдельно, как совершенно самостоятельный источник. Это объясняется общим подходом историка к проблеме. У Потемкина «нет и намека на геополитические фантазии в духе Греческого проекта (написанного А. А. Безбородко)», пишет Лопатин.

Однако знаменитая записка Потемкина «О Крыме» существует как приложение к черновику письма Екатерины II Иосифу II 1782 г., и с делопроизводственной точки зрения оба документа составляют единое целое. Потемкинский текст начинается с помет на полях черновика Безбородко и постепенно перетекает на другой лист, поэтому нельзя предположить, что «Крымский» проект вложен в бумагу с описанием «Греческого» гораздо позднее. Идейно они действительно противостоят друг другу, о чем мы уже говорили. Связь с черновиком Безбородко позволяет и более точно датировать потемкинскую записку. Не «до 14. XII. 1782 г.», как предлагает Лопатин, поскольку «14. XII. 1782 г. помечен секретнейший рескрипт Екатерины II Потемкину о необходимости присоединения Крыма»[23], а «не позднее 10 (21). IX. 1782», поскольку это число стоит на беловике письма Екатерины к австрийскому императору.

Как мы видим, из всех проектов Г. А. Потемкина в настоящее время издан только один. Остальные еще ожидают своей публикации и серьезного научного комментария.

Цели и задачи исследования

Цель настоящей работы – показать, что именно проекты Потемкина лежали в основе реальной внешнеполитической линии, которую проводило русское правительство во второй половине царствования Екатерины II. Автор ставит перед собой задачи эвристического, источниковедческого и историко-аналитического характера. Проанализировать содержание основных проектов светлейшего князя, изучить конкретные обстоятельства их создания и воплощения в жизнь, показать преемственность этих документов по отношению к традиционным направлениям внешней политики России и в то же время оригинальность в осмыслении коренных для русской дипломатии и военной мысли вопросов.

Комплекс вопросов, связанный с исследованием происхождения названных источников, включает в себя условия их возникновения, конкретные обстоятельства, повлиявшие на создание текста этих документов. Важным представляется вопрос о коллективном авторстве материалов, входивших в проекты, ведь свои идеи светлейший князь письменно в форме записок обсуждал с императрицей, Екатерина оставляла многочисленные пометы на полях и целые послания, посвященные сути какого-либо документа, нередко между корреспондентами возникали споры по различным вопросам. Кроме того, промежуточные беловики документов, превращавшиеся в процессе работы в черновики, а также окончательный текст документа переписывались статс-секретарями императрицы, в частности Безбородко, который иногда высказывал свои соображения и дополнения. В связи со всем вышесказанным становится ясной необходимость текстологического анализа материалов, входивших в проекты.

Наконец, следует рассмотреть проекты Потемкина в контексте реальных политических потребностей Российской империи того времени, показать их новизну в сравнении с идеями предшественников, влияние на развитие русской политической мысли, раскрыть значение осуществления идей светлейшего князя для дальнейшей судьбы России и входивших в ее состав народов.

Отдельной задачей автор ставит перед собой рассмотрение историографии, посвященной Г. А. Потемкину. Отсутствие ее обобщающего обзора приводит к целому ряду устоявшихся заблуждений как о личности самого светлейшего князя, так и о степени неизученности связанной с его деятельностью исторической проблематики. Мы считаем необходимым исследовать имеющийся к настоящему времени историографический материал, чего ранее никогда не делалось.

Историография

Вопреки широко распространенному в научной литературе мнению, деятельность Г. А. Потемкина вовсе не обойдена вниманием историков. Из всей когорты «екатерининских орлов» отдельных монографий удостоились только Потемкин и Безбородко. (В данном случае мы не говорим о полководцах – П. А. Румянцеве, А. В. Суворове и Ф. Ф. Ушакове, – написание биографий которых поощрялось и в советское время.) Среди остальных сподвижников великой императрицы Григорий Александрович далеко опережает остальных по числу созданных о нем трудов. При этом потемкинская историография имеет свои традиции, заложенные еще М. М. Щербатовым. В ней четко обозначены противостоящие друг другу лагери и круг нерешенных проблем. Ее развитие определялось полуторавековыми усилиями публикаторов исторических источников, преодолевавших устойчивую анекдотическую традицию изображать Григория Александровича как сибарита, капризного и бездарного временщика.

Потемкину посвящено около полусотни трудов, от монографий до небольших статей на русском, английском, немецком и французском языках. Однако сам феномен личности светлейшего князя, весь свой творческий гений посвятившего созданию могущества Российской империи, отталкивает русское либеральное сознание, что, без сомнения, мешает работам о деятельности Потемкина занять достойное место в общей историографии екатерининского царствования. Один из наиболее ядовитых и наблюдательных мемуаристов начала XIX в. Ф. Ф. Вигель достаточно точно нащупал главную причину того, почему общество не оценило труды и заслуги Потемкина. «В своей карьере он отдал все лучшие силы государственной деятельности, – писал литератор. – Мог ли он рассчитывать на общественное признание?»[24] В России времен Екатерины II идейное и духовное противостояние общества и государства еще только начиналось, но уже тогда порой принимало формы непримиримого отрицания с обеих сторон.

Однако если не на «признание», то по крайней мере на живейший интерес Потемкин рассчитывать мог. Существует достаточно большой круг как русской, так и иностранной литературы о Г. А. Потемкине: от поэтических од и романов до политических памфлетов и эпиграмм. Доля исторических трудов среди остальных произведений сравнительно невелика.

1. «Лицом к лицу лица не увидать»

Уже при жизни светлейшего князя его деятельность привлекла к себе внимание современников. Появились первые попытки осмыслить громаду совершенных им изменений во внешней политике и административном управлении России. Так, известный дворянский историограф князь М. М. Щербатов – мыслитель, отличавшийся резкими правоконсервативными взглядами и остро критиковавший правительство Екатерины II, в котором для него не нашлось места, – уделил немало внимания феномену личности Потемкина, как ближайшего сподвижника государыни. Императрица, по мнению Щербатова, оказалась чересчур либеральна в своих начинаниях, отталкивала родовитую знать и приближала низкородных выскочек, слишком увлекалась современными ей политическими теориями и была не тверда в вере. «Мораль ее состоит на основании новых философов, то есть не утвержденная на твердом камне закона Божия, – писал историк, – и потому, как на колеблющихся светских главностях есть основана, с ними обще колебанию подвержена… Ее пороки суть: любострастна… исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности… принимая все на себя, не имеет попечения об исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает»[25].

При подобной оценке самой Северной Минервы все ее ближайшие сотрудники, а тем более любимцы, подвергались еще более ожесточенной критике. Чем ближе стоял тот или иной вельможа к трону Екатерины II, тем страшнее и разрушительнее для России становилась в глазах Щербатова его деятельность. В таких условиях Потемкин не имел шанса удостоиться доброго слова. Под пером историографа он, как злодей из романов маркиза де Сада, наделен всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. «Потемкин – властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость и, следовательно, роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие знаемые в свете пороки, которыми или сам преисполнен, или преисполняет окружающих его, и тако дале в империи»[26].

Даже в публичных выступлениях Щербатов выражал недоверие к военно-административным мероприятиям, проведенным Потемкиным на юге, обвинял наместника в сознательном провоцировании конфликта с Оттоманской Портой. Деньги, потраченные на освоение новых земель в Причерноморье, строительство там городов и создание флота, назывались выброшенными на ветер[27]. В условиях начавшейся второй русско-турецкой войны 1787–1791 гг. это выглядело уже не просто как аристократическое фрондерство, но и как сознательный подрыв доверия к командующему армией со стороны дворянского общества Москвы и ложилось в контекст сложной придворной борьбы, захватившей обе столицы[28].

Позиция Щербатова была близка к позиции Алексея Григорьевича Орлова, проживавшего в Москве не у дел. В начале войны герой Чесмы направляется в Петербург, где, сблизившись с противниками светлейшего князя – А. Р. Воронцовым и П. В. Завадовским, – высказал Екатерине II как бы «общую» точку зрения вельмож, не принимавших политики Потемкина: «Занимаясь делами на полдне (на юге. – О. Е.), привели государство в совершенную разстройку, и… столица здешняя находится в совершенной опасности (от шведов. – О. Е.)… Солдаты наши ни ходить, ни стрелять не умеют, ружья имеют негодные и вообще войски наши и в одежде, и во всем никогда так дурны ни были, как теперь»[29]. Эти устные обращения к императрице, имевшие целью дискредитировать в ее глазах светлейшего князя как главу военного ведомства и как наместника на юге, содержат много общего с текстом Щербатова, который зафиксировал в своем памфлете и в публичных выступлениях не только личную точку зрения, но и умонастроение целой группы крупных вельмож, видевших в деятельности Потемкина едва ли не целенаправленное разрушение государства. Екатерина II встретила донос как личное оскорбление и, по словам управляющего Потемкина в Петербурге М. Н. Гарновского, «дала с негодованием чувствовать, что, царствуя 25 лет, никогда она по своей должности упущения не сделала».

Щербатов не знал о существовании проектов Потемкина, на основе которых осуществлялись критикуемые им внешнеполитические акции правительства Екатерины II, но историк дает развернутую негативную характеристику результатов русской внешней политики своего времени, не находя в ней ни единого полезного для России дела. «…Взяли в защищение диссидентов, – пишет Щербатов о польских делах. – И, вместо того, чтобы стараться сих утесненных за закон в Россию к единоверным своим призывать, ослабить тем Польшу и усилить Россию, через сие подали причину к турецкой войне… поболе России стоящей, нежели какая прежде бывшая война… Разделили Польшу, а тем усилили и австрийский, и бранденбургский домы, и потеряли у России сильное действие ея над Польшею. Приобрели, или лучше сказать, похитили Крым, страну, по разности своего климата служащею гробницею россиянам»[30].

Итак, даже самое важное и удачное, по общему признанию, дело Потемкина – присоединение Крыма – подвергнуто безжалостному остракизму. За что? Ответ на этот вопрос следует искать не столько в политических симпатиях и антипатиях князя Щербатова, сколько в его философских и историософских концепциях. Михаил Михайлович был одним из главных основоположников русской правой консервативной мысли, продолжая при этом аристократические традиции в историографии, уходящие своими корнями еще в переписку князя Курбского с Иваном Грозным[31]. Как философ он сумел увидеть в «золотом веке Екатерины II» семена разложения традиционного дворянского миросозерцания и мироустройства. Среди блеска и успехов екатерининского царствования эти семена давали свои первые, не для всех заметные всходы. Памфлет Щербатова «О повреждении нравов в России» – энциклопедия того, чем мог быть недоволен консервативно мыслящий русский дворянин второй половины XVIII в.: чужое «роскошество», «обжорливость», «самолюбие» и «любострастие» – во всем, по мысли Щербатова, проявлялись трещины традиционалистского мира, где сын подьячего никогда не мог сесть выше сына воеводы и уж тем более одеваться, есть, пить и выезжать богаче, чем боярин. В деятельности главных персонажей эпохи, таких как Екатерина и Потемкин, обнаруженное Щербатовым «повреждение нравов» давало о себе знать особенно ярко. Поэтому все начинания светлейшего князя – суть страшная жатва разложения не только обыденной жизни России, но и ее государственного механизма, уже не способного востребовать лучших из лучших по родовому принципу.