Полная версия

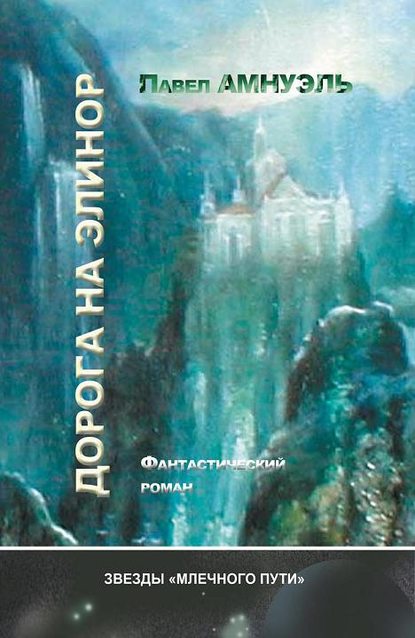

Дорога на Элинор

С логикой у меня в последнее время неважно, – подумал Терехов. Если на «Вторжении в Элинор» оказалась моя фамилия, то, получив диск с файлом романа «Смерть, как видимость», Ресовцев мог обнаружить над заголовком собственное имя – и кому тогда он мог предъявить претензии? Оба они оказались в одинаковых обстоятельствах – с той разницей, что Ресовцев, по-видимому, не торопился отдать рукопись в какое бы то ни было издательство.

И если уж быть до конца логичным, то почему я ищу дом, где жил этот человек, а не издательство, где он мог тусоваться, наверняка он куда-нибудь обращался если не с этим своим опусом, так с другим, не может быть, чтобы этот человек написал за свою жизнь один-единственный текст, так не бывает, литературный опыт приходит с годами и с публикациями, почему я об этом тоже не подумал, у меня ведь в каждом издательстве есть знакомые, с которыми говорить проще, чем со старичками у газетного киоска или с милицейским майором, подозрительным уже хотя бы по роду службы…

Наверно, он сюда для того и ехал, чтобы в голову пришла эта очевидная мысль – мысли порой лишь выглядят очевидными, а на самом деле являются в свое время, не раньше и не позже. Как смерть.

Терехов вздрогнул, подумав о смерти – он дошел до конца аллеи и стоял теперь на том месте, где несколько минут назад видел женщину в коричневой куртке. Нужно было обладать изрядным безрассудством, чтобы перейти улицу именно здесь – машины мчались сплошным потоком, будто камни в быстрой горной реке.

На противоположной стороне улицы незнакомка прислонилась к тыльной стороне киоска и смотрела в сторону Терехова, сложив на груди руки.

Взгляд притягивал, и Терехов бросился вперед, как пловец в бурный океанский прилив. Что-то стало со слухом – он не слышал, как сигналили водители, а ведь они наверняка нажимали на клаксоны и громко выражались в адрес обезумевшего пешехода. Терехов шарахнулся в сторону от внезапно возникшего «Камаза», рванулся вперед и успел выскочить на тротуар за секунду до того, как позади него на большой скорости промчалась легковушка. Почему-то мелькнула мысль: «Как я машину в милиции опишу, если я ее даже не видел?»

Слух вернулся, шум улицы, визг тормозов, но что-то приключилось теперь со зрением: женщины не было не только у киоска, но и вообще в ближайшей окрестности, будто она Терехову всего лишь привиделась, но он точно знал, что это не так – вот здесь она стояла три секунды назад, именно столько времени понадобилось ему, чтобы пересечь улицу.

Он обошел киоск – это оказалась сувенирная лавка, на прилавке стояли многочисленные матрешки с лицами Путина, Ельцина, Горбачева, Ленина и почему-то Чайковского, который в этой политической компании выглядел так же нелепо, как сам Терехов, стоявший посреди тротуара и не понимавший, куда исчезла коричневая куртка.

Из темноты киоска, будто из недр просыпавшегося вулкана, появился молодой продавец, патлатый парень в джинсовом костюме, и сказал, обращаясь не лично к Терехову, а к воображаемому покупателю, среднестатистической личности, не знающей российской истории:

– Самые лучшие матрешки в Москве – Борис Николаевич, между прочим, совсем как живой, вот даже царапина на носу, это не заводской брак, он действительно поцарапался, когда в девяносто первом на танк влезал…

– Здесь женщина проходила, – выдавил из себя Терехов. – В коричневой куртке до колен…

Он не надеялся на ответ, но получил его сразу, парень даже на секунду не задумался:

– Женщина в коричневой куртке, чтобы вы знали, это Жанна Романовна Медовая, менеджер в фирме, занимающейся распространением представленной на прилавке продукции.

– Ага, – сказал Терехов, не очень понимая, какое отношение может иметь стильная и удивительная женщина к этой разноцветной нелепой вампуке. – И она…

Теперь он уже точно ждал продолжения, но именно на этот раз его не последовало, продавец переставлял с места на место матрешки – Ельцина в затылок Ленину, а Путина – лицом к лицу с Чайковским, на Терехова он больше не обращал ни малейшего внимания, будто потерял к нему всякий интерес, поняв, что покупать тот ничего не будет, а за информацией ему следовало бы обратиться совсем в другое место.

Удивленный внезапной немотой продавца, Терехов собрался было задать еще один наводящий вопрос (парень наверняка знал, где можно найти Жанну Романовну Медовую), но слова не пожелали говориться, потому что затылок Терехова неожиданно занемел, как немеет нога от долгой и неудобной неподвижности. Кто-то смотрел ему в затылок, и это ощущение оказалось настолько явственным, что Терехов обернулся не сразу – поднес ладонь к макушке, пощупал, будто место, куда упирался взгляд, могло нагреться от переданной психической энергии.

Женщина в коричневой куртке, Жанна Романовна Медовая, стояла в шаге от него, посреди тротуара, засунув руки в глубокие карманы куртки, и изучала Терехова, как энтомологи изучают насаженную на иглу и уже усыпленную эфиром бабочку – внимательно, с любопытством, но и достаточно равнодушно, будто не ожидая ни увидеть, ни узнать, ни понять ничего нового, что не было бы этой женщине о Терехове известно прежде: час, день или жизнь назад.

– Здравствуйте, – сказал Терехов, – я ищу одного человека, он покончил с собой пару дней назад…

Почему он это сказал? Терехов не знал, произнеслось то, что произнеслось – вне его осознанного желания, будто не он участвовал в начавшемся разговоре, а Жанна Романовна Медовая взглядом вытаскивала из него фразы, которые он не собирался произносить, а она хотела услышать.

– Идемте, – сказала женщина и медленно пошла в сторону пешеходного перехода, а Терехов поплелся следом, ничего не понимая, подобно роботу, повинующемуся вербальным командам.

На другую сторону – в сквер, к пенсионерам – Жанна Романовна переходить не стала, метрах в десяти от угла в двухэтажном доме, в створе между двумя магазинами одежды, оказалась дубовая парадная дверь со звонком, и табличка с фамилиями проживавших в доме квартирантов, которую Терехов не успел прочитать, потому что женщина открыла дверь своим ключом и кивком пригласила войти. Сделав шаг, Терехов оказался в полной темноте, дверь на улицу захлопнулась позади него с громким щелчком, и он почему-то подумал, что попал в ловушку: Жанна Романовна впустила его, а сама осталась снаружи, и теперь он будет тут тихо умирать и даже кричать не сможет, потому что здесь нет воздуха – космическая пустота, в которой не распространяются звуки, и где, конечно, невозможно дышать.

Терехов судорожно вздохнул, к ужасу своему действительно убедившись, что дышать нечем, удушье наступило сразу, и он закашлялся, но в это мгновение под потолком вспыхнула тусклая лампочка, и сразу все изменилось – и воздух появился, правда, довольно влажный и затхлый, как в погребе, и лестница, ведущая на второй этаж, и беленные стены, где на высоте чуть выше человеческого роста кто-то нацарапал гвоздем: «Маша иди ты в». Слово, указывающее направление, куда должна была идти неизвестная Маша, было старательно замазано белой масляной краской.

Медовая не осталась на улице, она возилась с замком, пока Терехов рассматривал стены, а потом направилась к лестнице, еще одним кивком пригласив Терехова следовать за ней.

И он пошел, хотя больше всего ему сейчас хотелось оказаться в своей квартире, перед компьютером, и не думать не только о предстоявшем разговоре, но и о том, что привело его на Шаболовку.

На втором этаже был короткий коридорчик с тремя в ряд дверями. Медовая открыла среднюю дверь, Терехов вошел следом за ней в комнату с двумя окнами на улицу и увидел все тот же сквер и аллею, по которой шел минуту назад, и старички все так же толпились у газетного киоска.

Жанна Романовна задернула длинные темные занавески сначала на одном окне, потом на другом, включила пятирожковую люстру, внешний мир отрезало, они остались вдвоем, и Терехов был почему-то совершенно уверен, что женщина эта живет вовсе не здесь, не могла она здесь жить, не женское это было жилье и даже, возможно, не мужское, а какое-то присутственное, канцелярское, Терехов не сразу и понял, почему такая странная мысль пришла ему в голову. Усевшись – Жанна Романовна кивком показала ему на стул, – Терехов огляделся и увидел большой, черного дерева, старый письменный стол с двумя огромными тумбами и ящиками, наверняка заполненными никому не нужными бумагами, перед столом стояло кожаное кресло точно такого же цвета, что и куртка на Жанне Романовне – неизвестно, как подбирали цвета, если вообще это не было делом случая: то ли Медовая покупала куртку, помня о кресле, то ли кресло сюда приволокли, когда Жанна Романовна купила себе новую куртку…

Вдоль всех стен стояли книжные стеллажи – даже вдоль стены, выходившей на улицу, в простенке между окнами тоже стояли книги, много книг, новые и старые, на русском и на разных других языках. Можно было бы сказать, что это жилище московского интеллектуала начала прошлого века, но жилищем эта комната быть все таки не могла, потому что, кроме стола, кресла и двух стульев с высокими спинками, никакой другой мебели здесь не было, как не было и двери в соседнее помещение, которое могло бы оказаться спальней. Это был кабинет, причем заброшенный хозяином, редко посещаемый, судя по слою пыли на поверхности письменного стола. В середине зеленого сукна, впрочем, Терехов увидел яркий, свободный от пыли квадрат – что-то там недавно стояло, а потом эту вещь убрали, скорее всего, унесли совсем, потому что никаких других предметов в комнате больше не было – ни на полу, ни на подоконниках, а на полках ничего и поставить было невозможно, все было занято книгами от пола до потолка.

Жанна Романовна стянула с себя кожанку и осталась в темном закрытом платье, цвет которого (черный? темно-синий? серый?) определить было невозможно в свете всего лишь одной лампы, остальные четыре хотя и присутствовали, но были или вывинчены или просто перегорели, а заменить их никто не удосужился.

Женщина опустилась в кресло, и в двух шагах от себя Терехов увидел ее ноги в темных туфлях на низком каблуке. Надо было, наверно, что-то сказать, и лучше бы, конечно, начать разговор первым, чтобы перехватить инициативу, безнадежно, казалось бы, утерянную на улице, но слова рождались трудно, Терехов никак не мог сформулировать мысль, чтобы одной фразой и объяснить свое здесь появление, и выразить по этому поводу недоумение, и потребовать объяснений самому.

Жанна Романовна провела ладонями по волосам и сказала низким голосом:

– Вы убийца. Вы убили невинного человека.

Глава восьмая

Он оправдывался. Он оправдывался, как мальчишка, случайно запустивший мячом и разбивший оконное стекло. Терехов говорил быстро, глотал слова, на вкус горькие, как недозрелый лимон, а рожденные им фразы получались пресными, как вата, он хотел сказать этой женщине, которая неизвестно кем приходилась погибшему Ресовцеву, что выбора не было, каждый автор, оказавшись в подобном положении, поступил бы так же.

– Но откуда, – воскликнул Терехов, – у грабителя и шантажиста оказался роман вашего… э-э… Ресовцева? И почему там была моя фамилия? Это вы можете объяснить? Значит, они заранее подготовились! Кто-то украл текст у вашего… э-э…

– Эдуард Викторович был моим мужем, – сказала женщина, впервые за последние полчаса прервав молчание. Она слушала сбивчивую речь Терехова внимательно, полузакрыв глаза, Терехов не понимал, чего она от него хочет – признания в непреднамеренном убийстве? Или ждет, что он сейчас на ее глазах тоже покончит с собой?

– Мужем, – повторил Терехов. Странно – майор Мартынов не говорил о том, что у покойного была жена. Из разговора скорее можно было заключить (такой вывод Терехов и сделал), что жил Ресовцев бобылем, иначе почему тело обнаружила соседка, а не сын или вернувшаяся с работы супруга? И фамилия у этой женщины другая – Медовая, а не Ресовцева.

– В этом деле много загадочного, – продолжала Жанна Романовна, руки ее лежали на подлокотниках кресла, глаза смотрели поверх головы Терехова, женщина выглядела спокойной, но Терехов неожиданно понял, что на самом деле она находится на пределе своих сил – физических и душевных. Он увидел, как едва заметно дергается ее подбородок, а пальцы сдавили кожу кресла так, что побелели ногти. Но главное – женщина излучала страх, Терехов не замечал этого раньше, будучи поглощен собственными переживаниями, а теперь вдруг ощутил: воздух в комнате был насыщен стоячими волнами страха, и поза женщины была выражением страха, как в одной из книг по психологии поведения, которую Терехов проштудировал года два назад, когда работал над романом «Смерть, как попытка избавления».

– Вы боитесь меня? – вырвалось у Терехова. Он действительно так подумал: если Жанна Романовна считала его косвенным убийцей мужа, значит, по ее мнению, у него был мотив для этого преступления. Мотив мог сохраниться, и тогда Терехов становился опасен для нее тоже… Она хочет знать и боится этого знания?

– Вас? – Жанна Романовна широко раскрыла глаза. – Что вы можете мне сделать? И зачем?

– Не знаю… Ничего… Я и вашему мужу ничего не сделал… Тут какое-то…

– Да, это я уже слышала, – Медовая сцепила пальцы рук, послышался хруст, будто ломались кости, Терехов испугался, что именно так и произошло, но Жанна Романовна положила руки на колени, пальцы едва заметно дрожали, выдавая ее волнение. – Что вы называете недоразумением? Эдик писал свой единственный роман всю жизнь. Никому не показывал, кроме меня, и потому только я могу сейчас сказать точно: «Вторжение в Элинор» опубликовано под вашим именем. Это не может быть случайно. Кто-то выкрал у Эдика дискеты с текстом. Кто-то стер с «винчестера» директорию, в которой находился роман. Кто-то заменил фамилию Ресовцева на вашу. Кто-то напал на вас в метро, зная, что в вашем портфеле лежит диск с текстом нового романа. Кто-то подменил диски. Кто-то потребовал с вас выкуп за вашу интеллектуальную собственность. Кто-то произвел хакерскую атаку на ваш компьютер, в результате чего текст вашего собственного романа оказался уничтожен. Вся эта цепь событий могла произойти случайно?

– Нет, конечно! – воскликнул Терехов. – Значит, вы понимаете, что я здесь ни при чем! Я только не понимаю, зачем кому-то понадобилось…

– Ни при чем? – перебила Медовая. – Кто может подтвердить, что происшествие в метро вами не придумано? Кто докажет, что не вы сами заразили вирусом свой компьютер?

– Но я не мог попасть в квартиру Ресовцева, взять диск и стереть файлы с его компьютера! Я даже не знал, где он живет – и сейчас, кстати, не знаю тоже. Это ведь не его квартира, верно?

Жанна Романовна пропустила вопрос мимо ушей.

– И мотив у вас был, – заключила она свое обвинение.

– Мотив? – растерялся Терехов. Вот уж в чем он был совершенно уверен, так это в том, что не было у него причины вмешиваться в жизнь совершенно ему не известного Ресовцева.

– Вы исписались, – убежденно сказала Жанна Романовна. – Каждый ваш следующий роман раз в десять хуже предыдущего. Я прочитала их все за эти два дня. Мне важно было понять – почему вы так возненавидели Эдика, что захотели… Я поняла: это ненависть бездарности к таланту. Вы сумели прочитать «Элинор»…

– Как?! – вырвалось у Терехова.

– Не знаю, – отрезала Медовая. – Это вы мне сами объясните. Вы прочитали «Элинор» и поняли, что это ваш шанс подняться на новый уровень популярности. И тогда вы убили Эдика, чтобы выжить самому.

Она сумасшедшая, – подумал Терехов. Конечно, сумасшедшая, как он этого раньше не понял. Эти странные жесты. Этот взгляд, то острый, как лезвие, то отсутствующий, будто женщина погружалась в собственное подсознание, а потом на мгновение всплывала – для того только, чтобы озвучить очередную порцию обвинений. Конечно, она сошла с ума, когда муж – может, даже на ее глазах… Нужно быть с ней осторожным и главное – не спорить. Нельзя спорить с психически больным человеком.

Даже если тебя обвиняют в убийстве?

– Вы противоречите сами себе, – сказал Терехов, высматривая путь к отступлению – до двери шагов пять, а женщина сидит в глубоком кресле, подняться она не успеет, в любом случае у него будет фора… если, конечно, она не заперла дверь на ключ. Он не мог вспомнить…

– Зачем мне было красть «Элинор»? Вы считаете, что это гениальный роман? Допустим. Но ведь мне потом пришлось бы писать следующий. Я уже третью неделю мучаюсь, потому что не знаю, как поступить дальше. «Элинор» – это не мое. Это чужое. Я не могу писать так – не потому, что роман гениален, а просто потому, что он написан в другом стиле, мне совершенно чуждом. Ну, опубликовал я его, потешил публику. А потом? Ведь второго «Элинора» у вашего мужа нет?

– У меня уже нет и мужа, – сказала Медовая. – Вы его убили.

– Как?! Зачем? – вскричал Терехов, не надеясь уже ничего объяснить и думая только о том, как поскорее выбраться из этого дома. Он больше никогда не появится на Шаболовке, никогда не увидит ни эту женщину, ни эту комнату, где, возможно, Ресовцев работал и печатал на машинке (это от нее, должно быть, остался след на столе) свой «гениальный» роман. – Зачем мне было убивать вашего мужа, если я украл его роман и, значит, нуждался в том, чтобы он написал для меня следующий?

На этот логичный вопрос он тоже не получил ответа, что лишь подтверждало безумие его собеседницы – она слышала то, что хотела слышать, говорила то, что намерена была сказать, и любые его оправдания имели не больше шансов дойти до ее сознания, чем глас небесный или доносившиеся с улицы громкие голоса.

Жанна Романовна опять хрустнула пальцами (на этот раз звук получился значительно более тихим), протянула ладони к Терехову, коснулась его колен и сказала неожиданно спокойным и даже дружелюбным голосом:

– Вы решили, что я сумасшедшая? Я действительно произвожу такое впечатление?

– Э-э… – Терехов растерялся окончательно. – Совсем нет…

– Да, – улыбнулась Медовая. – Поймите, Владимир Эрнстович, я всего лишь хочу узнать истину. И кроме вас, помочь мне в этом не может никто. Мы можем сделать это вдвоем: я, вдова жертвы, и вы, убийца.

– Я не…

– Неважно, что вы думаете по этому поводу. Объективно убийца – вы. Давайте примем это как данность и начнем разбираться в том, как все случилось.

– Но я не убивал вашего мужа! Я его никогда в жизни не видел!

Терехов нашел наконец в себе силы подняться и ринулся к двери, будто хотел протаранить ее своим телом. Он ожидал, что получит подножку, а может, даже пулю в спину, кто знает, не держит ли Жанна Романовна пистолет в кармане платья или в ящике стола. Он еще успел оценить бредовость обеих мыслей – спрятать оружие в узком платье было невозможно, а чтобы дотянуться до ящиков, женщине пришлось бы встать и обойти стол. Терехов рванул дверь на себя, тут же вспомнил, что открывалась она не в комнату, а в коридор, и тогда дверь распахнулась – она и не была заперта, – в коротком коридорчике по-прежнему было пусто, и Терехов скатился по лестнице, будто за ним гнались по меньшей мере десять грабителей с ножами.

В себя он пришел на улице перед киоском, на прилавке которого к матрешкам добавились еще и три больших колобка с физиономиями Березовского, Гусинского и Абрамовича – трех евреев, съевших Россию.

– Поговорили? – радостно приветствовал Терехова продавец.

Отвечать Терехов не стал, не стал и оглядываться – быстро пошел в сторону подземного перехода, последними словами ругая себя за нелепое желание узнать, кем был самоубийца, по-видимому, действительно написавший «Вторжение в Элинор».

У метро «Шаболовская» Терехов несколько раз огляделся, представив себе, как это выглядит со стороны – никаких способностей к конспирации у него не было, наверняка он производил впечатление человека, скрывающегося от бдительного ока московской милиции, любой мог подумать, что у него не в порядке документы, и сдать ближайшему постовому.

К черту! – думал Терехов, дожидаясь поезда. – К черту все! Не было никакого «Элинора». Нужно жить, как жил. Забыть все это, как дурной сон. И голос в трубке, и собственный нездоровый интерес, и женщину эту, и ее нелепое обвинение.

Беда в том, что именно дурные сны Терехову почему-то запоминались надолго, а хорошие он забывал сразу, как только просыпался – оставалось ощущение чего-то приятного, но вспомнить конкретное содержание он не мог никогда, как ни пытался, причем, чем больше прилагал усилий, чтобы вспомнить, тем скорее исчезало хорошее настроение, оставшееся после сна, и возвращалась обычная утренняя тягомотина, будто и не снилось ему ничего возвышенного, бодрящего и вселяющего уверенность в успехе.

Домой возвращаться не хотелось, и Терехов поехал в центр, побродить по Новому Арбату, потолкаться в магазинах, послушать, о чем говорят в народе и, может, услышать собственную фамилию хоть в каком-нибудь, пусть даже отрицательном, контексте.

Мобильник зазвонил, когда Терехов вышел из метро «Арбатская» и направлялся к подземному переходу. Номер, высветившийся на дисплее, был Терехову не знаком, обычно он на такие звонки не отвечал, но сегодня мысли его были в полном раздрае, и палец сам нажал на кнопку включения.

– Владимир Эрнстович, – сказал голос, который Терехов узнал бы теперь среди тысяч или даже миллионов, – мы вообще-то не закончили разговор. Где вы сейчас?

Терехов хотел сказать, что это ее не касается, но ответ сложился сам и произнесся, будто приготовленный заранее:

– На Новом Арбате. Я тут часто обедаю в кафе «Кружевница».

– Приятное место, – согласилась Жанна Романовна. – Если вы закажете мне бутылочку «Фанты» и кофе – можно черный со сливками, – то я присоединюсь к вам через… скажем, через четверть часа.

Нужно было отключить связь, не отвечая. Нужно было вернуться в метро и поехать домой, а лучше – куда-нибудь за город, чтобы в осеннем влажном лесу проветрить и привести наконец в порядок растрепавшиеся мысли. Можно было, в конце концов, потребовать от госпожи Медовой, чтобы она оставила его в покое.

– Хорошо, – сказал Терехов. – Обычно я занимаю столик у окна.

Если он действительно собирался продолжить разговор, стоило ли убегать из квартиры на Шаболовке?

Стоило, – подумал Терехов. Там была чужая территория. Там я чувствовал себя, как бактерия под окуляром микроскопа. Здесь – другое дело. При людях. В привычной обстановке. Совсем другой разговор. У него тоже есть вопросы к этой женщине. Нужно, наконец, покончить с неприятной историей – раз и навсегда.

Он заказал бутылку «Пльзенского» и сушки, а для Жанны Романовны – «фанту», кофе и плитку шоколада «Вдохновение». Официант принес заказанное, а из-за его спины (откуда она появилась? Терехов не видел, чтобы кто-нибудь входил в зал!) возникла Медовая все в той же коричневой куртке и тихо опустилась на стул напротив Терехова.

– Спасибо, – сказала она, обращаясь не к визави, а к официанту, тот кивнул, улыбнулся поощряюще и исчез, оставив на столе пенящийся бокал пива и дымящуюся чашку кофе.

– Вы ведь на самом деле не жена Ресовцева! – вырвалось у Терехова.

– Нет, – охотно согласилась Медовая. – Формально – нет. Это что-нибудь меняет в наших планах?

– А у нас есть общие планы? – удивился Терехов, чувствуя, как разговор опять уходит из-под его контроля.

– Конечно. – Жанна Романовна сделала несколько глотков из бокала с «фантой», а потом отпила из чашки с кофе. – Я расследую смерть своего… вы не возражаете, если я буду называть Эдика мужем? Так мы с ним начали считать в свое время, а то, что не было штампа в паспорте… Это важно? Я расследую смерть мужа и сейчас провожу допрос главного – и по-видимому, единственного – подозреваемого.

– Допрос?

– Я хотела поговорить с вами – вы, кстати, тоже искали такого разговора, если поехали на Шаболовку… Но говорить по-человечески не захотели. Значит – пусть будет допрос.

– Могу я позвонить своему адвокату? – усмехнулся Терехов. В привычной обстановке он чувствовал себя совершенно иначе, нежели в чужой комнате.

– И первый мой вопрос: опишите, пожалуйста, во всех деталях тот день, когда у вас, как вы утверждаете, украли дипломат с дисками, – сказала Жанна Романовна, пропустив вопрос Терехова мимо ушей.

Терехов медленно, глоток за глотком, выпил пиво, он никуда не торопился, он мог, в конце концов, позвать официанта, расплатиться и уйти, он говорил с этой женщиной только потому, что, как и она, хотел выяснить правду.

Слово за словом, вспоминая мельчайшие и, возможно, совершенно не нужные, детали, Терехов рассказал обо всем, что происходило в тот проклятый, гнусный, нелепый, суматошный день. Жанна Романовна слушала внимательно, но Терехову почему-то казалось, что все это ей давно известно, она ждала новой информации, и потому он старался вспомнить даже такие детали, которые ему самому были вовсе не интересны и не относились к делу ни в малейшей степени. Например, как радовался Сергей, обнаружив, что Тереховский «винчестер» испорчен, по-видимому, окончательно. А ведь сосед действительно радовался – чему, собственно? В тот день Терехов не обратил на это внимания, а сейчас вспомнилось и показалось странным.