полная версия

полная версияВыразительное чтение в вузе и школе

Впереди темный лес. На фоне леса вырисовывается фигура старца. У него белая длинная рубаха, подпоясанная веревкой, белые от седины волосы и борода, он опирается на суковатую палку, через плечо висит сумка из холстины. Выясняем, каким предстает в воображении учащихся кудесник – дряхлым стариком или могучим старцем? Почему Пушкин называет его «вдохновенный кудесник», а не «престарелый кудесник», как это было в первоначальном варианте? Почему поэт употребляет устаревшие книжные слова? Проверяем, как школьники понимают выражение «грядущие годы таятся во мгле» и др. Домашнее задание: перечитать «Песнь о вещем Олеге», по желанию нарисовать иллюстрацию к понравившемуся эпизоду стихотворения, докончить составление плана.

Второй урок начинаем с проверки плана. Обращаем внимание школьников на то, что они улавливают не сразу: повествование делится на две части, и между встречей Олега с кудесником и гибелью князя проходит длительный период («И кудри их белы, как утренний снег…»). Поэт не рассказывает, как умер конь, поэтому формулировку «Гибель коня», которую обычно предлагают ребята для плана, заменяем такой: «Воспоминания старого князя о коне». Тут же уточняем, почему поэт заканчивает «Песнь…» не смертью Олега, а описанием тризны, что не всегда находит отражение в планах.

Эффективными приемами, помогающими сближению с героями, с изображенной в стихотворении жизнью, может стать просмотр одного их эпизодов диафильма «Песнь о вещем Олеге» (худ. В. Бордзиловский) или беседа о содержании рисунков учащихся, выполненных дома. Использование этих приемов помогает настроить учеников на исполнительский анализ, восстановить в их воображении картины, которые возникли во время работы над текстом на первом уроке.

Итак, эпизод встречи Олега с кудесником. Обращаем внимание на иллюстрацию В. М. Васнецова к произведению. Какие строки стихотворения иллюстрирует рисунок? Как обращается князь Олег к кудеснику, каким тоном он говорит? Князь Олег ставит себя выше кудесника, отмечают дети. («Разговаривая с ним, он даже не счел нужным сойти с коня»; «Князь предполагает, что кудесник боится его, будет говорить только то, что ему приятно, поэтому обещает награду».) Найденные в процессе анализа исполнительские задачи надо закрепить в чтении. Просим одного, затем другого ученика передать властный тон «могучего владыки», привыкшего повелевать и убежденного, что его обращение может вызвать у того, с кем он говорит, душевный трепет:

Открой мне всю правду, не бойся меня:В награду любого возьмешь ты коня.Закрепив во время чтения и его обсуждения верную, мотивированную интонацию, переходим к следующим строкам.

Как характеризует кудесника его ответ князю? Какова исполнительская задача чтеца, передающего слова старца? В речи кудесника, проникнутой чувством собственного достоинства, уверенностью в своем предсказании, слышится и голос автора. Кудесник так же, как и поэт, – небом избранный певец, глашатай правды:

Волхвы не боятся могучих владык,И княжеский дар им не нужен;Правдив и свободен их вещий языкИ с волей небесною дружен…Мудрый старец как бы видит внутренним взором то, что недоступно другим:

И холод и сеча ему ничего,Но примешь ты смерть от коня своего.Как воспринял князь предсказание? Почему он решил расстаться с конем? Какие чувства вызвало у него прощание с боевым товарищем? Как выразилась его забота о судьбе коня? Вот вопросы, которые помогут определить следующую исполнительскую задачу. Драматический стержень баллады – недоверие Олега к предсказанию. Сначала это только «усмешка, сомнение, потом полная уверенность в лживости предсказания и, наконец, развязка: судьба настигает Олега как раз в тот момент, когда он бросает ей дерзкий, насмешливый вызов» [104, с. 47]. Меняется отношение Олега к предсказанию – меняются и его жесты, мимика, речь. Наблюдения над ними помогают точнее определить задачи и вернее передать в чтении авторскую мысль. Испытав момент сомнения, колебания, князь решает расстаться с конем – он верит пророчеству кудесника: «И верного друга прощальной рукой И гладит и треплет по шее крутой».

Спрашиваем учащихся, как они понимают выражение «прощальной рукой». Ребята уже знают, что такое эпитет, и им нетрудно увидеть художественное определение, которое помогло автору выразить душевное состояние героя через ласковый жест. Перед нами уже не могучий владыка, а глубоко переживающий вынужденную разлуку с верным другом человек. Для воина тех времен, проводящего большую часть жизни в седле, конь много значил. Весть о гибели коня вызвала гнев Олега:

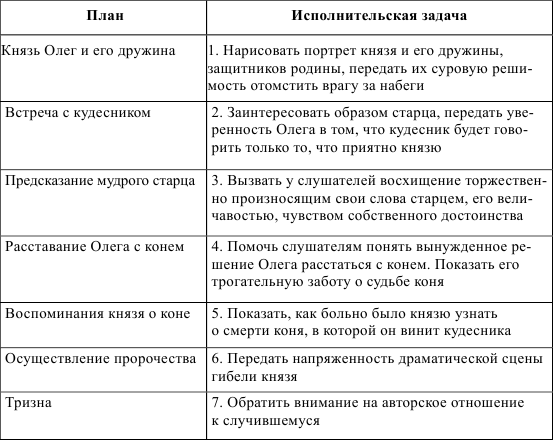

Кудесник, ты лживый, безумный старик!Презреть бы твое предсказанье!Мой конь и доныне носил бы меня…На одном уроке нельзя подготовить выразительное чтение всего произведения, поэтому выбираем лишь один-два эпизода и на них останавливаемся. В качестве рекомендации приведем таблицу.

Таблица 10

После кропотливой работы над текстом, определения исполнительских задач и реализации этих задач в чтении, даем задание на дом: приготовить выразительное чтение наизусть одного из эпизодов.

На заключительном этапе урока можно прослушать чтение стихотворения мастерами художественного слова В. Качаловым и А. Покровским. Теперь ученики особенно внимательны к трактовке стихотворения, способны оценить и обсудить исполнение, сознательнее подойти к собственному чтению в процессе работы. Спросим: Понравилось ли вам чтение? Какими нарисовал нам чтец князя Олега и кудесника? Какую исполнительскую задачу он поставил перед собой, рассказывая о прощании Олега с конем? Выразительное чтение требует тщательной работы над произведением, внимания к каждому слову. В этом плане уроки выразительного чтения можно считать интегрирующими, так как в них сочетаются наблюдения над единицами языка на уровне слова, словосочетания, предложения, текста и над эстетической функцией этих единиц в произведении.

Обратимся к исполнительскому анализу стихотворения Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» (урок Лизы П.). Главную мысль стихотворения определить нетрудно. Поэт любуется осенним днем и хочет, чтобы мы разделили с ним восхищение картиной русской природы. Труднее дело обстоит с решением вопроса о том, каким образом ему удалось этого достичь. Выясним, почему в стихотворении нет названия. Наверное, потому, что поэт собирался рассказать не только об осени, но и еще о чем-то очень важном. Вчитаемся в первую строфу, которая начинается с глагола «есть». Начальная его форма – «быть», т. е. «существовать» постоянно, всегда, независимо ни от каких причин. И это слово сразу заставляет нас размышлять о чем-то вечном, независимом от человека. Но логически мы все же выделим другое слово – «осень», которое по сути является названием стихотворения и обозначает не только время года, но и является символом засыпающей в природе жизни. Тютчев дает «осени» эпитет – «первоначальная». По сравнению со своими синонимами – «первая», «новая», «ранняя» – это слово состоит из двух корней, что усиливает раздумье, создает у читателя философическое настроение. Следовательно, прочитать первую строку надо так, чтобы создать у слушателей торжественный настрой. Однако удивительное по красоте «дивное» время первоначальной осени с ее уходящим теплом быстро проходит, вызывая у нас чувство грусти, естественное желание надолго запомнить дорогие каждому из нас картины осенней природы.

В 3-й и 4-й строках обращаем внимание на существительные «день» и «вечера», стоящие в разных формах числа. Дело даже не в том, что дни становятся короче, а ночи с их вечерами – длиннее. Поэт как бы выделяет особенность каждого дня, его неповторимость, «хрустальность», т. е. хрупкость: в любое время может налететь ветер, полить дождь, и тишина и покой исчезнут. Попросим учащихся найти синоним к слову «лучезарный» (ясный, теплый, светящийся), чтобы лучше представить в своем воображении нарисованную картину дня и насладиться ее красотой. Неслучайно строфа заканчивается многоточием, которое требует после себя большой паузы, следовательно – подготавливает слушателей к восприятию следующей мысли:

Где бодрый серп гулял и падал колос,Теперь уж пусто все – простор везде, —Лишь паутины тонкий волосБлестит на праздной борозде.Фраза «бодрый серп гулял» позволяет нам представить картину огромного поля, на котором совсем недавно кипела работа: люди торопились поскорее убрать урожай перед долгой холодной зимой. Тютчев опять использует форму единственного числа («серп», «колос»), чтобы мы почувствовали «весомость» каждой важной для поэта детали. Особо он выделяет одну из них – «паутины тонкий волос». Что должны мы увидеть за этими словами в воображении? Почему – «волос»? Скорее всего, этот образ связан с фразой «простор везде». Борозды от плуга издалека кажутся тонкими паутинками, напоминающими волосы человека. Возможно, прием олицетворения поэт использует для того, чтобы мы поняли, что стихотворение не только об осени, но и о людях, о поздней поре человеческой жизни, которая бывает не менее прекрасной, чем «весна жизни» или «лето жизни», но мысль о том, что многое уже позади, не может не вызвать грусти.

Выясним значение словосочетания «праздная полоса» (свободная от дел, пустая, никем и ничем не занятая). Чтецу может помочь высказывание Л. Толстого, который восхищался тем, как точно употребил Тютчев слово «праздная» по отношению к полевой борозде. Этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В умении находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев был на это великий мастер.

Выясним, какое время дня описано в произведении, и увидим, что Тютчев не ставил перед собой цель изобразить утро или вечер одного из дней осени.

Его, скорее всего, интересовал сам процесс смены состояний в осенней природе. Признаков этого процесса немного, но они очень зримы и потому легко запоминаются: улетели птицы, урожай собран, недавно прошел дождь, его приметы – вода в ложбинках борозды, которая блестит, как хрусталь, от солнечного света. Лучи солнца освещают небо и отогревают успевшую замерзнуть за ночь землю. Испаряясь, вода поднимается вверх, как бы льется, наполняя воздушное пространство едва заметной голубизной. И мы понимаем, что небо и земля пока еще находятся в полном согласии, в гармонии. Однако появляется упоминание о «зимних бурях», которое очень важно для понимания подтекста стихотворения, в переносном значении «буря в душе» означает сильное волнение, переживание, смятение. Пока еще нет больших неприятностей в жизни лирического героя произведения, но они в любую минуту могут неожиданно появиться, как ураган, метель, холод.

Тютчева-философа и мыслителя постоянно занимала заключенная в глубине мироздания жуткая, непостижимая тайна, которую природа скрывает от человека. Природа развивается по своим законам: вслед за покоем и безмятежностью наступают тревожные дни. Но это неизбежно, это все обязательно пройдет, поэтому в конце стихотворения у слушателя должно появиться чувство надежды.

Чтение учителя особенно важно, когда школьники знакомятся с трудными для восприятия лирическими произведениями. Таковы, например, стихи А. А. Блока с их сложной символикой образов и красок, особой музыкальностью, неповторимостью поэтической и человеческой индивидуальности. Д. Н. Журавлев отмечал, что исполнение стихов Блока требует сосредоточенности и существования в совершенно особом поэтическом строе. Ему казалось, что в них отсутствует прямое общение со слушателями, так как почти все творчество Блока – «исповедь сердца, исповедь целомудренная и суровая. Разговор о себе и о времени, часто – с самим собой, нужна строгость исполнения! Никаких ухищрений, никакой драматизации. Постижение – вот что важно!» [46а, с. 240].

К счастью, до нас дошли записи с неподражаемым исполнением самого Блока. Записи технически несовершенны, но чтение Блока производит большое впечатление: это живой голос поэта! Л. А. Шилов, называя манеру чтения Блока сдержанной, предельно правдивой и даже «аскетичной», отмечает, что, читая, Блок как бы вызывал в своей эмоциональной памяти все то, что владело им при создании стихотворения. А поскольку строй его мыслей и чувств всегда был высок, это и определяло тот оттенок чтения, который мемуаристы называют «важность» и «значительность». Чтобы передать это «важное» и «значительное» слушателю, «Блоку надо было сделать как можно более нейтральной, незаметной саму форму произнесения. И его, казалось бы, такая невыразительная, монотонная манера читать стихи, как ни странно это на первый взгляд, необычайно сильно воздействовала на аудиторию» [121, с. 57].

Учителю, чтобы лучше передать в чтении глубоко личностное начало в восприятии Блоком общественных событий, камерную приглушенность, музыкальность его стихов, важно познакомиться с манерой чтения самого поэта и с различными интерпретациями его произведений в исполнении мастеров художественного слова. Так, Д. Журавлев стремился передать трагическое мироощущение поэта, музыку стихов Блока, его потрясающую искренность и огромное чувство правды. М. Козакова привлекали зрелые блоковские стихи, которые он читал размеренно-величаво и интеллигентно-утонченно. В. Ларионова отличает необычайно бережное отношение к творчеству Блока, стремление высветить его поэтическую индивидуальность. Для Г. Тараторкина характерно ритмическое чтение-раздумье с частыми паузами, неожиданными фразовыми обрывами, конечной интонационной незавершенностью блоковских стихов. Неопределенность положения лирического героя в его исполнении есть тонкое выражение души, забывшей «смертные муки и вольные живые радости».

Чтение зрелых стихов Блока Ю. Яковлевым – это размышления, переживания, воспоминания умудренного опытом, много повидавшего в жизни человека, в котором, однако, все еще жива душа. Пропевает стихи Блока в эмоциональном канале, выявляя глубину и полноту гласных в полудекламационном стиле, А. Демидова. Звуковая наполненность строк проявляется в ее чтении по-женски экспрессивно. Малейший языковой нюанс светится у нее яркими красками. И это очень соответствует восприятию самим Блоком его стихов. Вот что писал Блок редактору С. К. Маковскому: «…всякая моя грамматическая оплошность в… стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так "поется"» [17].

Опираясь на принцип «многочтения», учитель при перечитывании, например, стихотворения Блока «Россия», может предложить школьнику свой исполнительский комментарий. Он отметит, что «Россия» – это одно из самых светлых произведений поэта. Возможно, в этих строках Блок вспоминает Шахматово, его окрестные деревеньки, холмы, поля, леса, соседнее Боблово, сыгравшее в его жизни значительную роль. Затем следует сыновье признание в любви к Родине: Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви! Но это не слезы отчаяния, огорчения и грусти – это слезы особой просветленной радости, особого душевного подъема.

Убежденность в стойкости России перед любыми испытаниями, посылаемыми ей судьбой, звучит в строках:

Пускай заманит и обманет, —Не пропадешь, не сгинешь ты…В заключительных же строках наряду с верой в Россию чувствуется непреходящая грусть, навеянная «тоской острожной» в глухой песне ямщика. И в слиянии веры в Россию и тревоги за ее будущее, любви и жалости к ней – особенность блоковского мировосприятия, отличающего его поэзию.

После разговора о словах-символах в лирике Блока (Прекрасная Дама, жизнь – путь – дорога, сны – видения, ветер – снег – туман и др.), которые переходят из одного стихотворения в другое, учитель может предложить школьникам к заключительному занятию найти в стихах поэта, например, слово «туман» и попытаться передать в чтении его различные смыслы. Мы выбрали это слово-символ еще и потому, что оно так часто встречается в лирике Блока, что нашло отражение даже в названиях многих стихов поэта: «Однажды в октябрьском тумане…», «В туманах, над сверканьем рос…», «Тебя скрывали туманы…», «Встану я в утро туманное…» и т. д. В качестве примера учитель читает:

В сыром ночном туманеВсе лес, да лес, да лес…В данной строфе по интонации школьники находят соединение в одной плоскости огня как символа света и надежды и тумана как символа мрака и забвения, из которых лирический герой пока не может найти выхода, и описание природы помогает нам почувствовать его безысходное состояние.

«Всякое стихотворение, – писал Блок, – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение» [18, с. 84]. Роль такого слова-звезды в поэтике Блока и играет слово «туман». Оно часто соединяется с эпитетом «седой»:

Все обман, седым туманомПолзет печаль угрюмых мест…Эти строки из стихотворения Блока «Седое утро» легко соотносятся со стихотворением И. Тургенева «В дороге» («Утро туманное, утро седое»).

Школьники отмечают, что многие стихи Блока отличает повторяемость одних и тех же слов и форм, характерных для песенного творчества, что определяет основную интонацию чтения. Учитель добавит, что образ тумана выступает здесь в качестве доминанты, на базе которой «расценивается описание самого прекрасного, бывавшего только раз в жизни – состояния молодости» [83, с. 71]. Образ тумана как бы хранит святость чувства, благородные воспоминания лирического героя о светлых днях. Причем целомудренность чувства становится все значительнее по мере нарастающей напряженности, создаваемой повторением слова «туман». Делаем вывод, что слово «туман» – сугубо блоковский символ, который проходит через всю его поэзию. Его смысловые оттенки помогают читателям (и слушателям) глубже понять личность поэта, проследить эволюцию его творческого пути.

Особого мастерства требуют уроки по обучению школьников художественному рассказыванию – одному из видов искусства слова, заключающемуся в передаче слушающим идейно-художественного содержания повествовательного прозаического произведения в собственной речи рассказчика с целью вызвать у них те представления, мысли и чувства, которые возникают у самого исполнителя в процессе его творчества. В 20-е годы одним из теоретиков рассказывания была высказана мысль о том, что рассказывание – есть искусство, которое может применяться как педагогический метод. Рассказчик может быть художником вне педагогической деятельности, но рассказчик не может быть педагогом вне искусства.

В основе художественного рассказывания лежат те же принципы, что и в основе выразительного чтения. Однако, если чтец точно передает текст автора, то рассказчик – всегда импровизирует. В этом одно из преимуществ рассказывания перед чтением в отношении развития речи. Иногда рассказывание называют художественным пересказом. По своей структуре оно действительно является воспроизведением текста в той последовательности, в которой он воспринимается при чтении, но существенно отличается от пересказа, опирающегося на репродуктивную деятельность. Рассказывание возможно только в том случае, если исполнитель овладеет и передаст в речи не только текст, но и подтекст литературного произведения. Главное в рассказывании – его коммуникативная функция, выражающаяся в умении рассказчика проявить свое личное отношение к исполняемому тексту, воздействовать словом на ум, чувства и эмоции слушателей, полностью убедить их своим рассказом. Рассказывание не может быть нехудожественным. Художественность, т. е. образность, живость, воздейственность, – отличительная черта этого вида деятельности. Как только рассказывание теряет эти качества, оно перестает быть не только художественным, но и рассказыванием вообще, превращается в обычный пересказ.

Художественное рассказывание – эффективное средство развития монологической речи, индивидуальной манеры речи повествователя. В зависимости от преобладания словесно-понятийного или эмоционально-образного компонента в мышлении рассказчики делятся на два типа. К первому типу можно отнести, например, бабушку М. Горького Акулину Ивановну, которая сказки сказывала тихо, таинственно, точно вливая в сердце силу, приподнимающую мальчика. Представитель второго типа рассказчиков – Д. С. Асламов, который, рассказывая, все время находится в движении, оборачивается то в одну сторону, то в другую сторону, иногда встает с места, руками обозначает размеры, если приходится, например, говорить о величине, росте. «Настроение, восторг публики передаются и ему, и, особенно когда аудитория не может сдержать смеха, он увлекательно и заразительно хохочет вместе с ней, прерывая рассказ. Необычайно подвижно и лицо его» [1, с. 251].

В зависимости от уровня развития речи и индивидуально-психологических особенностей одни рассказчики излагают повествование близко к тексту, другие – более свободно, оформляя речь по-своему, своими словами. Различают и две формы рассказывания: литературное (в его основе лежит чужой текст) и авторское, когда рассказчик сам является и автором, и исполнителем повествования.

Высшая форма искусства рассказчиков – импровизация. Полностью владел импровизацией, например, А. В. Луначарский, который мог без всякой подготовки и напряжения произносить блестящие речи. В. О. Ключевский, наоборот, готовил свои «экспромты» в тиши кабинета, аккуратно их записывал и даже нумеровал, а затем как бы невзначай вставлял в речь. Основное словесное действие рассказчика – удивить.

Оно вытекает из его страстного желания поделиться с аудиторией теми мыслями и чувствами, на которые его наводит та или иная история. Хороший учитель должен в совершенстве владеть навыками рассказывания и умело использовать его как методический прием и творческую форму работы в системе уроков по изучению той или иной темы.

Особый интерес у детей вызывает рассказывание учителем сказок. Сказки интересны детям острым сюжетом, фантастическими ситуациями, привлекают счастливым концом. Содержание сказок, в которых обычно торжествуют добро и справедливость, мужество, смелость и благородство души, действует на душу ребенка, пробуждая в нем высокие нравственные чувства. «Сказка – это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, – писал К. Д. Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа» [111, с. 569]. Сказки воспитывают любовь к Родине, приближают детей к культуре народа, знакомят с его укладом и обычаями. Через сказку школьники овладевают родным языком, начинают понимать его красоту.

Сказки имеют свои, выработанные веками приемы, которые необходимо соблюдать при их исполнении. Так, например, большое смысловое значение имеет прием троекратного повторения. В третьем случае он достигает наивысшей точки и является кульминационным моментом, после которого наступает перелом в действии. Повторы придают ритмичность сказочному стилю и диктуют неторопливость повествования. Но главное условие рассказывания сказок – естественное общение со слушателями.

Чистоту, простоту мы у древних берем,Саги, сказки из прошлого тащим,Потому что добро остается добромВ прошлом, будущем и настоящем.Эти строки из «Баллады о времени» В. Высоцкого стали эпиграфом одного из уроков развития речи в 5 классе на материале сказок (Нина Н.).

Учительница рассказала детям начало и середину башкирской сказки «Золотые руки». Учащиеся должны были придумать конец сказки, дающий ответ на вопрос, каким богатством обладал юноша. Ответы бывают самыми неожиданными. Лишь немногие из ребят обращают внимание на название сказки и видят богатство юноши в его умениях и руках, с помощью которых он может стать богаче всех женихов. После обсуждения различных вариантов учитель выразительно читает конец по книге.

В данных примерах рассказывание учителя было образцом для учащихся, средством развития их мышления, воображения, речи, кроме того, оно активизировало внимание школьников к изучаемому материалу, вызвало интерес к нему. Органически сочетаясь с другими приемами, рассказывание используется с целью создать необходимую эмоциональную атмосферу на уроке, помочь школьникам проникнуть в суть произведения, понять внутренний мир героев, мотивы их поведения.

Процесс подготовки текста к рассказыванию довольно сложен. Деятельность рассказчика можно сравнить с работой архитектора, когда он намечает общий план повествования; живописца, так как ему приходится рисовать воображаемые картины; скульптора, который, вглядываясь в образы героев, высекает их фигуры. Он также и оратор, намечающий опорные пункты и наиболее интересные места рассказа, и, наконец, в момент исполнения – пианист.

Основные принципы рассказывания заключаются в том, что рассказчик воспроизводит текст, как будто он сам был свидетелем передаваемых им событий. Это обязывает его выразить свое отношение к происходящему и помочь слушателям увидеть то, о чем он говорит, и как бы вместе с ним участвовать в событиях.

Отчетливость представлений должна освобождать рассказчика от необходимости запоминания точного текста. Перечитывая текст, надо постараться создать ряд мысленных иллюстраций к нему, пережить его в образах. «Когда эти образы детально и отчетливо будут обдуманы… рассказчик устанавливает план, по которому пойдет изложение. Основные моменты этого плана закрепляются в его сознании в образах и картинах» [25, с. 42]. Создав такой план, рассказчик мысленно 2–3 раза повторяет его. Когда весь текст будет усвоен таким образом, уже нечего опасаться, что из памяти выскользнут основные звенья. Если же забудутся несущественные детали, – это не имеет большого значения, считает А. Д. Буравцова.