полная версия

полная версияВыразительное чтение в вузе и школе

Искусство чтеца и искусство актера, отмечает Э. А. Петрова [91], имеют единую психофизическую основу. Для обоих видов искусства слово – «венец» и «источник» творчества. Важнейшими умениями чтеца, по ее мнению, являются умения: 1) действовать словом; 2) работать с текстом; 3) овладевать внешней техникой речи; 4) овладевать основными законами творчества; 5) владеть жанровыми особенностями произведения.

Чтобы направлять работу по верному пути, необходимо иметь представление об уровне развития эстетической культуры, эстетического сознания у обучаемых. Известно, что чем выше уровень общей культуры, тем богаче личностные качества и творческое развитие человека. Эстетическое сознание развивается медленно и не всегда полноценно, его развитие может быть достигнуто при целенаправленном построении педагогического процесса.

Л. П. Печко к ведущим компонентам эстетического сознания относит: эстетические потребности, чувства, вкусы, оценки, идеалы и взгляды, «интегрирующиеся в чувственно-эмоциональном оценочном отношении к искусству и действительности. Функция эстетического сознания как целостного механизма – ориентация личности в эстетических ценностях окружающего» [109, с. 6–7]. По его мнению, рефлексивный характер эстетического сознания раскрывается в ситуации выявления знаний, эмоций, предпочтений при сопоставлении с проявлениями других студентов и школьников с культурными нормами общества. При этом ведущую роль играет механизм самооценки, который может стать средством влияния обучаемых в процессе постижения ими искусства.

Л. П. Печко считает, что в школьном возрасте развитие механизма эстетического сознания проходит четыре этапа (уровня). На I уровне – это стихийное эстетическое отношение, при котором оценка совершается неосознанно. Это наиболее массовый уровень слабой развитости эстетического сознания. На II уровне эстетическое отношение базируется на преобразовании стихийной оценочной ориентации в культурно-нормативную, осознанную. Такая характеристика свойственна основной массе подростков и старших школьников. На III уровне эстетическое отношение становится еще более глубоко осознанным, включает отнесение личной ориентации к культурным нормам применительно к данному предмету или явлению. Однако этот уровень носит репродуктивный, воспроизводящий характер. Этого уровня достигают единицы старших школьников. IV уровень оценивается как творческий, соответствующий возможности созидать новые эстетические ценности.

У большинства студентов и школьников уже сложилась потребность в развитии и обогащении эстетической культурой, однако у многих наблюдается дефицит впечатлений и знаний, недостаточно определенно их отношение к классическим явлениям искусства, слабая дифференциация в понимании различий между художественной, эстетической и духовной культурой личности и общества, а также между образованностью, эрудированностью, знанием и поведением в соотнесенности с любовью к искусству, приобщением к нему.

Е. П. Крупник [66], исследуя специфические особенности восприятия школьниками произведений искусства, выделяет три типа восприятия: 1. «Натуралистический», нецелостный, которому свойственно восприятие «смысла» вне формы. Представители этого типа выделяют те формы, которые оказываются созвучными усвоенным ими нормам восприятия искусства независимо от того, находятся эти детали в центре или на периферии замысла художника. 2. «Эстетский» тип, для которого характерно представление об искусстве как образном познании и образной информации, но это представление сталкивается с неразвитостью образного видения. 3. «Художественный» тип, который «базируется на способности личности к интегрированному мировосприятию, к гармонии чувства и разума при контакте с миром» [66, с. 76].

Особую роль в искусстве чтения играют воображение и читательские способности. О. И. Никифорова [84] выявила четыре типа литературного воссоздающего воображения: от наиболее низкого до наиболее высокого. 1. У лиц с первым типом при чтении описания пейзажей совсем не пробуждается деятельность воображения. Они могут лишь в общей форме пересказать содержание прочитанного, отсутствует даже намек на изображение деталей пейзажа. 2. У человека со вторым типом во время чтения возникают представления, но они не соответствуют тексту. Процесс описания у них подменяется процессом конкретизации их личного, индивидуального воспоминания. 3. Читателей третьего типа отличает стремление точнее представить себе образ пейзажа по его описанию в произведении. Это заставляет их детально анализировать текст. 4. Основной особенностью четвертого типа является полное приспособление работы воображения к своеобразию описаний. Вследствие этого у них возникают представления, вполне соответствующие образам пейзажей, созданным писателем.

Л. И. Беляева [12] считает, что читательские способности теснейшим образом связаны с особенностями отражательной деятельности (психическими процессами: воображением, мышлением, памятью, эмоциями, темпераментом и т. д.). Исполнитель – прежде всего квалифицированный читатель, и он в работе над текстом проходит определенные фазы чтения. В предфазе, по мнению Л. И. Беляевой, формируются цели чтения, в основной фазе – процесс чтения и восприятия, в постфазе – складываются оценки прочитанного.

Заслуга исследователя, на наш взгляд, заключается в разработке типологии читателей. Первый тип – оптимальное эстетическое восприятие (целостное, полное, эстетически адекватное; проявляется чуткость к особенностям стиля, к выражению авторской позиции, активность и взаимосвязанность интеллектуальных процессов, воображения и эмоций). Второй тип – восприятие «слоя фактов» (восприятие недостаточно целостное – нередко персонажи, эпизоды, описания воспринимаются без связи с другими элементами произведения; особенности художественной формы и выражение авторской позиции почти не воспринимаются; представления нередко неадекватны; идейное содержание понимается упрощенно.

Третий тип – рассудочное «познавательное восприятие» (оно неполное: поверхностное восприятие сюжета, образов-персонажей, описаний). Интеллектуальная активность при слабом проявлении воображения и эмоций. Четвертый тип – эмоциональное восприятие, основанное на субъективных ассоциациях (очень фрагментарное; подмена содержания книги и персонажей субъективными жизненными ассоциациями, сильные эмоциональные реакции, связанные с личными переживаниями читателя). Пятый тип – поверхностное, фрагментарное восприятие всех компонентов произведения: сюжет воспринимается неполно, как последовательность напряженных событий, описания воспринимаются только в случае их функционального значения в интриге, персонажи – схематично.

Главным критерием литературного развития студентов и школьников является, согласно исследованию Н. Д. Молдавской [79], «степень проникновения читателя в словесно-образное художественное обобщение, т. е. полнота и адекватность обобщения, которое складывается у читателя в процессе восприятия литературного произведения» [79, с. 61]. Чтобы проверить уровень литературного развития испытуемых, их способность мыслить словесно-художественными образами, мы рассказали студентам историю о том, как разрабатывался традиционный сюжет басни «Ворона и Лисица» русскими писателями И. А. Крыловым, А. П. Сумароковым, И. И. Дмитриевым и др. Заимствованный у Жана де Лафонтена сюжет вызвал соревнование у баснописцев. Для того чтобы определить, кто победил и почему, мы прочитали басни Лафонтена, Сумарокова и Крылова, попросили сравнить их.

У Сумарокова: И птицы держатся людского ремесла:Ворона сыру кус когда-то унеслаИ на дуб села.Да только лишь еще ни крошечки не ела.Увидела Лиса во рту у ней кусок, и думает она: «Я дам Вороне сок.Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану…»У Крылова: Вороне где-то бог послал кусочек сыру;На ель Ворона взгромоздясь,Позавтракать совсем уж было собралась,Да призадумалась, а сыр во рту держала.На ту беду Лиса близехонько бежала;Вдруг сырный дух Лису остановил:Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил…У Лафонтена: Господин Ворон, взобравшись на дерево,Держал в своем клюве сыр…«Не буду лгать, но если ваше пениеХоть сколько-нибудьСоответствует вашему оперению,Вы феникс среди хозяев этих лесов…»Все обучаемые пришли к выводу, что победил И. А. Крылов, после него уже никто из писателей не пытался продолжить творческое соревнование на данный сюжет. Они писали: «Крылов исчерпал главную мысль, и ее уже невозможно передать лучше, так же как нельзя нарисовать совершеннее портрет Моны Лизы» (Маша Л.) «Басня Крылова понятна всем возрастам и поколениям, ее отличает замечательный слог, рифма, краткость и ясность» (Вика В.). «Крылов создал замечательные образы: Лисицу – хитрую плутовку, умеющую ко всему найти подход; Ворону глупую, которая потеряла сыр, потому что не трудом, а по воле Бога стала его обладательницей» (Таня М.). «Басня Крылова ярче преподносит жизненные уроки, простыми и понятными словами донесен ее главный смысл» (Нина Н.). «Крылов использовал такие выразительные средства, которые придали произведению яркость и неповторимость. Басня легко читается, запоминается» (Саша Т.). И т. д.

Студенты увидели жизненную правдивость басни Крылова, способность писателя создавать наглядную картину, его ненавязчивое поучение. Однако они не заметили, что крыловские басни не только реалистичнее, но и сатиричнее басен его предшественников, что писатель детальнее их изображает происходящее. У Лафонтена Ворон забрался на абстрактное дерево, у Сумарокова – на дуб, а у Крылова – на «ель взгромоздилась». Крылов видит вполне конкретную и притом так по-русски звучащую «ель». Глагол «взгромоздилась» характеризует собой неуклюжесть птицы. Не случайно упоминание Крылова о раздумье Вороны: оно указывает на стремление баснописца реалистически объяснить, почему сыр еще не был съеден Вороной. Для Крылова была бы неприемлема имеющаяся у Лафонтена нравоучительная речь торжествующей Лисицы. Вместо шести строк у Крылова – одна: «Сыр выпал, с ним была плутовка такова».

Н. Д. Молдавская [79] связывает уровни литературного развития с уровнями восприятия учащимися сюжетно-событийной структуры: 1) образное обобщение на сюжетно-бытийной основе; 2) образное обобщение на основе композиционных связей без понимания образа рассказчика; 3) образное обобщение на композиционной основе с пониманием образа рассказчика.

80 % студентов, по нашим наблюдениям, относятся ко второму уровню развития. Лишь 20 % сделали попытку выйти за пределы сюжетной ситуации, т. е. перенесли басенное поучение на другую конкретную ситуацию. 70 % видят специфику басни как лиро-эпического жанра, ее иносказание; образы героев воспринимаются как широкие сатирические обобщения, обращают внимание на эзопов язык и, что самое главное, понимают авторскую позицию. Однако к третьему уровню литературного развития мы смогли отнести только одну Машу Л., анализ басни которой свидетельствует о сознательном отношении к читаемому, о внимании к особенностям жанра и языка. Она была единственной, кто обратил внимание на аллегорию, типичность образов: «У Крылова получилась именно русская Ворона с ее наивностью, тугодумностью, падкостью на лесть».

В качестве эксперимента мы предложили обучаемым также прослушать отрывок из рассказа М. Горького «Коновалов» и ответить на вопросы: 1. В чем заключается сила воздействия чтения на Коновалова отрывка из романа Н. И. Костомарова «Бунт Разина»? 2. Как автор относится к реакции героя на чтение?

«Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживал Стенькину тоску. Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли… "Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол…"

– Будет!.. К черту! – крикнул Коновалов и вырвал у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней. Он плакал, его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы…

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток».

Из 12 человек испытуемых на 1-й вопрос ответили: Юля А. (Горький показывает, насколько сильно может повлиять прочитанная книга на человека), Ирина Б. (Сила в доступности и достоверности, реалистичности восприятия), Вика В. (Рассказ о сильных эмоциях, которые полностью захватывают человека), Ольга Г. (Сила воздействия заключается в эмоциональной передаче Горьким этого рассказа), Настя Д. (Сила воздействия в том, как прочитан был рассказ. Коновалов поставил себя на место героя и страдал вместе с ним), Елена К. (События описаны так правдоподобно, что Коновалов, слушая, ярко представил себе картину того, о чем читают), Маша Л. (Коновалов был так потрясен сценой пыток, что плакал, не мог слушать продолжение), Таня М. (Сила воздействия была бурной). 4 человека совсем не ответили на предложенный вопрос, причем один из них (Сергей Р.) даже не понял содержания рассказа. (Рассказ о том, как Коновалов рассказывал что-то, автор поразился тому, что Коновалов выплюнул зубы).

Сложным оказался 2-й вопрос: Нина Н. (С сопереживанием), Маша Л. (Автор не знал, что ответить Коновалову на такую бурную реакцию), Елена К. (Ему была непонятна столь эмоциональная реакция), Настя Д. (Неопределенно. Он не знал, как реагировать на реакцию Коновалова), Ольга Г. (С состраданием), Вика В. (Автор в недоумении), Ирина Б. (Наслаждался чутким восприятием героя), Лиза П. (Сопереживает вместе с героем), Юля А. (Его удивила реакция. Он не ожидал). 3 человека не ответили на вопрос.

На умение осуществлять словесное действие в процессе чтения накладывает отпечаток темперамент студента, его тип с точки зрения ориентации на внешние впечатления и деятельность или на внутреннюю жизнь, самоанализ; а также креативность, способность к перевоплощению в образ рассказчика.

Темперамент – это особенности поведения человека, обусловленные прежде всего типом высшей нервной деятельности. Эти особенности выражаются в эмоциональной возбудимости, в быстроте движений, чувствительности, уравновешенности. А. Куницын [68] определил, какой отпечаток на стиль общения накладывает темперамент.

Холерик – общительный, агрессивный, вспыльчивый; сангвиник – общительный, легкий, гибкий; флегматик – пассивный, агрессивный, миролюбивый, надежный, неэмоциональный; меланхолик – раздражительный, ранимый, замкнутый, тревожный. Для холерика характерны поспешные решения, для сангвиника – гибкие, для флегматика – обоснованные, для меланхолика – ригидные (его решения постоянно пересматриваются). Конечно, значительные коррективы в поведение, особенно в конфликтных ситуациях, вносят воспитание, самовоспитание и характер человека.

Интенсивность общения, потребность в нем, считает А. Н. Куницын, определяются тем, является человек экстравертом или интровертом. Общий портрет экстраверта: импульсивный, легко уступает, всегда в движении, игривый, поверхностный, тщеславный, несдержанный, имеет тенденцию преувеличивать, склонен к рассказыванию анекдотов, обильному смеху; легко заводит друзей и товарищей, плохо переносит одиночество. Портрет интроверта: спокойный, настойчивый, степенный, сдержанный, замкнутый, надежный, мало смеется, имеет депрессивные тенденции, подвержен интроспективным размышлениям, не склонен к телесным наслаждениям. Ему никогда не бывает скучно с самим собой, он плохо переносит шумные компании, тяготеет к уединению.

Однако В. А. Ильёв предлагает разграничивать темперамент жизненный и темперамент сценический. Когда мы говорим о сценическом темпераменте, то имеем в виду «динамические способности психических процессов и всех действенных проявлений актера в обстоятельствах роли. Аналогичный процесс проявляется и в творчестве учителя, но в обстоятельствах урока-спектакля» [53, с. 47].

Креативных, способных к творчеству людей, по мнению В. А. Ильёва, отличает: 1) высокий энергетический баланс, 2) хорошая переключаемость, 3) пластичность системы эмоционального реагирования, т. е. легкий переход от возбуждения к торможению и наоборот, 4) выносливость нервной системы, которая требуется в жестких условиях публичности, 5) экстраверсия-контактность, общительность, заразительность чувств, 6) устойчивость внимания, 7) гибкость воображения, 8) глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать слушателей.

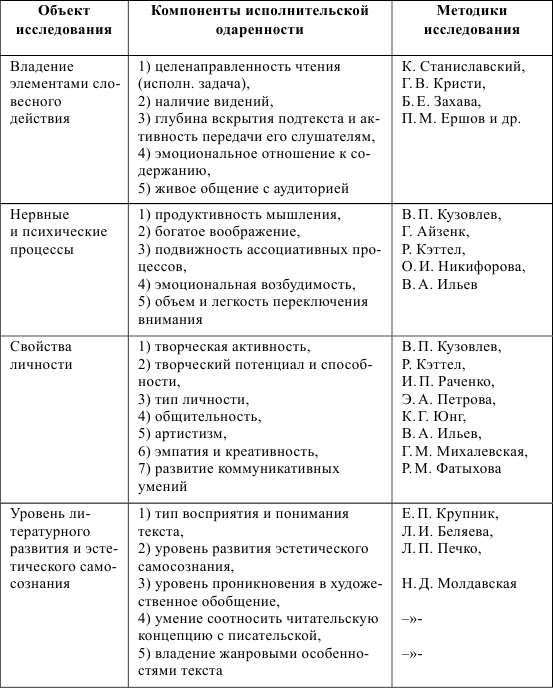

Таблица 2

Программа исследования

Данные анкеты и наши наблюдения показали, что среди испытуемых оказалось семь экстравертов и пять интровертов. Отметим, что некоторые студенты имели отношение и к художественной деятельности: две пели, третья играла на фортепьяно, четвертая рисовала. (Некоторые занимались музыкой, хореографией, танцами.) Эти студенты умели вызывать у себя творческое самочувствие, общаться с аудиторией. Они же ответили на вопрос, что надо, чтобы прочитать произведение наизусть («понять смысл произведения, с какой целью оно написано, о чем»; «надо обладать ораторским искусством», «уметь заинтересовать аудиторию», «выразить свое отношение через стихи автора»). Остальные говорили: «требует усилий»; «не всем дано»; «надо подобрать правильную интонацию»; «читать с выражением»; «иметь хорошую дикцию, поставленный голос»; «нужны интонация, жесты, мимика»; «художественное чтение – это когда С. Безруков читает стихи Есенина»; «о художественном чтении не слышала, знакома только с выразительным чтением»; «к нам в школу приходил чтец».

В обычной жизни всякий человек, проснувшись поутру, произвольно или непроизвольно связывает свое внимание с тем или иным объектом. И с этого мгновения его внимание ни на секунду не прерывается в процессе дня. Потому и актер, если он хочет убедительно воспроизвести на сцене поведение образа, должен прежде всего уметь держать непрерывную линию внимания данного образа: «он должен уметь переключать внимание с одного объекта на другой, не создавая никаких разрывов» [50, с. 82]. Учиться сосредоточенному вниманию, творческой наивности К. С. Станиславский предлагал у детей, которые на полном серьезе относятся к продуктам собственного вымысла.

С помощью задания озаглавить иллюстрацию к картине И. Н. Крамского «Неутешное горе» и указать детали, на основе которых студенты придумали свое название, мы решили проверить уровень развития их внимания и воображения. Студенты назвали картину: «Вдова» (лицо, одежда, общая атмосфера); «Скорбь» (гроб, венок, текущие слезы); «Печаль» (выражение лица женщины); «Затаенная печаль» (черное платье, платок в руках, грустные глаза); «Похороны» (гроб, венки, плачущая женщина в черном); «Потеря» (черное платье, мрачные краски в комнате, плачущее лицо); «Траур в доме» (черные тона, слезы, грусть на лице); «Неутешное горе женщины» (внешний вид, грустный взгляд); «Неутешное горе» (без деталей, видимо, списала у соседки); три человека озаглавили картину «Траур» (черное платье, венок, платок у глаз).

Цель задания – придумать словосочетания с разными значениями к словам «игра» и «стопа» – проверить подвижность ассоциативных процессов у студентов.

«Ассоциативный» эксперимент показал, что у многих испытуемых недостаточно хорошо развита речь, беден словарь, нет умения устанавливать парадигматические и деривационные связи. Из 13 значений слов «игра» они нашли в среднем по 3–4. При этом считали разными по значению словосочетания: спортивная игра, игра в шахматы, игра в прятки, игра во дворе, игра в футбол и т. д., тогда как все перечисленные словосочетания относятся к одному значению: занятие, обусловленное совокупностью определенных правил с целью досуга. Из выражений с переносными значениями были названы: игра на нервах, игра слов, игра не стоит свеч и др.

При определении типа личности мы исходили из нескольких классификаций: 1. По идеалам и этическим нормам. 2. По интересам: нравственно-эстетический, познавательный, практический, развлекательный. 3. По познавательной деятельности: эмоциональный, аналитический, интуитивный, ощущающий. 4. По типу собеседника: визуалы, аудиалы, кинестики, дигиталы.

Последний вопрос касался определения свойств личности студентов. Испытуемые писали: 1) уверенность в себе (Сергей Р., Вика В.), интеллигентность, образованность, жизнерадостность, активность (Юля А.), бесстрашие, благородство, талант, сила духа (Ирина Б.), успешность во всем (Ольга Г.), честность, упорность, отзывчивость (Настя Д.), быть счастливой, умной, красивой, деловой (Елена К.), нужной, любимой, полезной (Маша Л.), настойчивой, жизнерадостной (Таня М.), успешной, любимой, счастливой (Нина Н.), ответственной, трудолюбивой, собранной (Лиза П.), счастливым (Саша Т.).

Второй этап эксперимента – чтение любимого стихотворения с целью определить наличие литературоведческих знаний, уровень эстетической культуры и коммуникативных умений и навыков. Перед чтением дома они должны были ответить на следующие вопросы: Почему вы выбрали для чтения именно это произведение? За что вы любите его автора? К какому жанру оно относится? Какова исполнительская задача чтения? Удалось ли ее выполнить?

Отметим, что третий этап эксперимента состоялся с трудом. Мало кто из студентов мог вспомнить наизусть стихотворение: «Люблю Цветаеву, Ахматову и т. д.». Многие тут же нашли в Интернете стихи и попытались их, спотыкаясь, прочесть, но эти стихотворения были случайными, испытуемые ничего не смогли про них сказать. Некоторые стихотворения были взяты из школьной программы. Один ученик заявил, что поэзию нашел, а лирику, как просил преподаватель, найти не смог. Такое положение прежде всего результат пренебрежительного отношения к литературе как предмету, единственному, который формирует духовную культуру учащихся. Во-вторых, результат платного образования.

Мы решили предложить студентам стихотворение-четверостишие М. Ю. Лермонтова «Кто видел Кремль» проанализировать его, а потом письменно ответить на вопросы: 1. О чем сказал Лермонтов в этом стихотворении? 2. Расскажите, что увидел поэт такого, что вызвало у него желание написать четверостишие? 3. Какое слово самое главное в произведении? 4. Действительно ли стихотворение вопросительное? 5. Определите подтекст стихотворения. Каковы наши собственные мысли и чувства по поводу произведения? 6. Сформулируйте исполнительскую задачу чтения. Каковы этапы работы по подготовке к чтению?

Кто видел Кремль в час утра золотой,Когда лежит над городом туман,Когда меж храмов с гордой простотой,Как царь, белеет башня-великан?Ответы на первый вопрос: «Автор решил показать исторический памятник»; «Он решил показать соборную площадь и то, как среди соборов возвышается колокольня»; «Автор рассказал о величии, красоте главного достояния Москвы – о Кремле, что он царь»; «О красоте утреннего Кремля»; «О статусе утреннего Кремля»; «О колокольне Ивана Великого». И т. д.

Второй вопрос должен был выявить, какую картину представляют школьники в своем воображении: «Соборная площадь ночью (?) Среди соборов возвышается колокольня»; «Раннее утро, Красная площадь, солнце поднимается и озаряет все вокруг. Необыкновенная красота!»; «Московское утро. Рассвет. Тишина. Город начинает просыпаться»; «Утро после дождя (?)»; «Над башнями нависает туман, выделяется золотой купол храма»; «Кремль в утренний час; возвышается белая башня»; «Я представляю себе туманное утро. Почти ничего не видно, кроме верхушек храма. Особенно виден Кремль, который возвышается над всеми башнями»; «Туман опускается над городом и в первых лучах солнца белеет самая высокая колокольня древнего времени» и т. д.

Третий вопрос определял умение находить в тексте логический центр, наблюдательность. Только 30 % ребят назвали в качестве главного слова – «башня-великан», 40 % – слово «Кремль», остальные ответили: «Утро золотое», «Колокольня», «Храм».

Судя по конечному знаку, перед нами вопросительное предложение. Утвердительно на вопрос о структуре четверостишия ответили 70 % ребят. Лишь некоторые назвали стихотворение вопросительно-побудительным или восклицательно-вопросительным. Таким образом, большинство школьников не заметили, что это предложение не вопросительное, хотя в конце стоит вопрос.

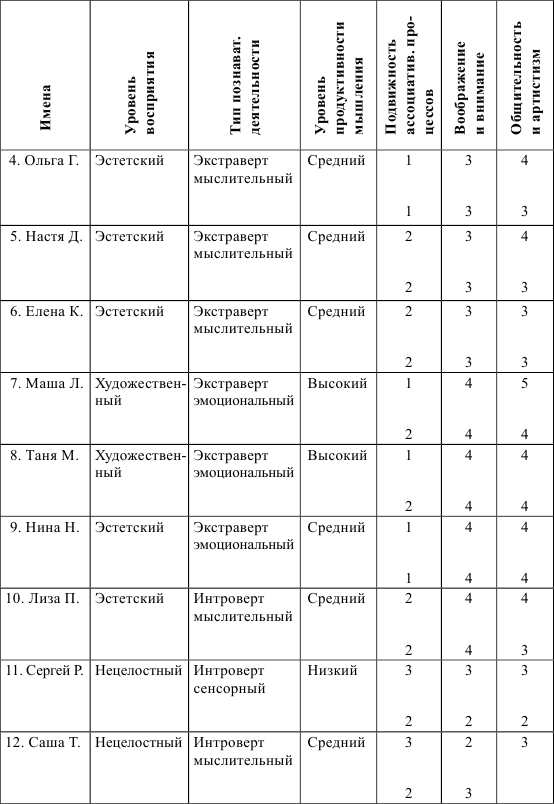

Таблица 3

Уровень развития психических процессов и свойств личности

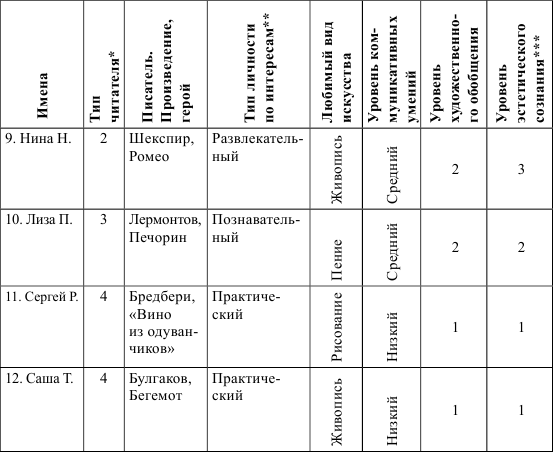

Таблица 4

Уровни развития читательских способностей, эстетического сознания и коммуникативных компетенций студентов

* Тип читателя оценивался по пятибалльной шкале, соответствующей классификации Л. И. Беляевой (1 – наивысший). ** Тип личности – по Э. А. Петровой: нравственно-эстетический, познавательный, практический, развлекательный. *** Цифры обозначают уровни развития художественного обобщения (по Н. Д. Молдавской: 1, 2, 3 – наивысший) и эстетического сознания (по Л. П. Печко: 1, 2, 3, 4 – наивысший).