полная версия

полная версияКонфликтологическая культура специалиста: технологии формирования

Близкой к идеям экзистенциально-гуманистического направления является позитивная психотерапия по Н. Пезешкиану [244] и Х. Пезешкиану [245]. Латинское слово positum означает «фактический», «реальный». Реально существующими в данном подходе считаются не только нарушения, неудавшиеся попытки решения проблем, но также способности и возможности, присущие каждому человеку, которые помогут ему найти новые, может быть, лучшие решения.

Важное значение в работе с клиентом, как считают авторы, уделяется проработке актуальных и базальных конфликтов.

Актуальный конфликт складывается под воздействием внешних событий (например, смена места работы, смерть близких и т. д.), микротравм в значимых межличностных отношениях при недостаточной способности к преодолению этих проблем. Авторы выделяют первичные (любовь, надежда, доверие) и вторичные способности (вежливость, честность, послушание, бережливость, пунктуальность и т. п.). Типичным базальным конфликтом является конфликт между «честностью и вежливостью». Ярко выраженная вежливость способствует социально-обусловленному поведению агрессии, парасимпатикотонии и тревоге; доминирование же честности приводит к симпатикотонии и агрессии. Эти «пусковые механизмы» вызывают функциональные расстройства, а при наличии «зон наименьшего сопротивления» – и соматические или психические нарушения.

Для преодоления межличностных конфликтов в позитивной психотерапии используется пятиступенчатая стратегия: 1) дистанцирование (наблюдение) – отказ от критики, от стереотипных оценок; 2) инвентаризация (описание) – оценка способностей партнера, как негативных, так и позитивных, характерных для самого пациента или желательных для него; 3) ситуативное ободрение – подкрепление хорошего и правильного, с точки зрения пациента, поведения партнера; 4) вербализация – выбор соответствующей ситуации и стратегии обсуждения проблемы с партнером; 5) расширение целей – выбор новых целей и сфер взаимодействия с партнером с учетом его позитивных качеств и без переноса негативного опыта [Цит. по: 144]. В числе используемых психотехник особое значение придается притчам.

Согласно Н. Пезешкиану, притчи – это не просто тексты, не просто рассказы. В них заложена определённая идея, определённый урок, который человек должен вынести из нее. Если использовать притчи как инструмент развития сознания, они научат ваш ум работать нелинейно, помогут выработать целостное видение реальности, развить внимание, интуицию и воображение, выйти на более глубокий уровень решения. Красивая притча, легенда, история послужит замечательной иллюстрацией и поможет избежать длинных объяснений и ненужных дискуссий.

Н. Пезешкиан описывает несколько основных психотерапевтических функций притч [244].

А) «Функция «зеркала».

Притча дает возможность иносказательно и деликатно обратить внимание человека на его собственную личность, характерные особенности возникшей проблемы, вредные привычки, ошибки и стереотипы поведения.

Б) «Депо».

Притча позволяет оказать воздействие не только в момент рассказа, но и, оставаясь в памяти человека, незримо влиять на его мышление и в отдаленном периоде. Притчи – это косвенные указания, намеки, которые приникают в сердца подобно семенам. В определенное время или сезон они прорастут и дадут всходы.

В) Возможность альтернативного выбора.

Рассказанная история включает дидактический компонент, недирективно обучая пациента использованию альтернативных вариантов и расширяя репертуар его выбора в определенных ситуациях.

Г) Освоение нового культурного пространства.

Сказки и притчи других народов позволяют лучше и глубже понять их взгляды, мировоззрение, традиции, культуру и перенять что-то ценное, расширяя свой кругозор и развивая личность.

Д) Принятие ответственности.

История не является директивной инструкцией, поэтому стимулирует пациента делать из нее свои выводы, принимать самостоятельные решения и брать за них ответственность. Значительный потенциал содержат притчи для развития ценностно-смысловой сферы личности.

Как видим, в существующих на сегодняшний день концепциях психологической помощи заложен значительный потенциал для снижения конфликтности как личности, так и общества в целом. Задача практического психолога по преодолению конфликта человека «состоит в инициировании и организации его диалога как наиболее конструктивной формы разрешения конфликта с самим собой или другими людьми» [80, с. 372]. Обучение различным психотехникам в процессе разрешения конфликтов позволит восстанавливать внутреннюю гармоничность личности.

Выводы

1. Конфликты не являются чем-то внешним по отношению к человеку, во что он оказывается вовлеченным помимо своих личностных особенностей. Конфликты являются следствием многих сторон его личности и взаимодействующих с ним людей. Мужчины и женщины испытывают различного рода жизненные трудности, но не все вступают в открытый конфликт с окружающими. Выбор стиля поведения в проблемной ситуации во многом определяется качествами и свойствами личности человека. Актуальным в связи с этим стали исследования проблем психологического здоровья человека, ченму посвящен целый ряд исследований.

2. Анализ наиболее известных психологически ориентированных зарубежных концепций психотерапии позволил выявить отличия в понимании психологически здоровой/нормальной личности и присущих ей особенностей. Так, в психоанализе З. Фрейда здоровая личность характеризуется способностью продуктивно работать и поддерживать удовлетворительные межличностные отношения. В аналитической психологии К. Юнга психической нормой (идеалом) считается «пластичность», то есть умение человека пользоваться любой из ориентаций (интроверсией или экстраверсией) там, где она подходит. В индивидуальной психологии А. Адлера здоровая личность – это личность, способная к продуктивной социальной активности, которой свойственны: наличие социального интереса, социально-ориентированного поведения и когнитивных социально-ориентированных допущений. В телесно-ориентированном подходе В. Райха здоровая личность обладает генитальным характером, со свойственными ей особенностями. В клиент-центрированном подходе К. Роджерса говорится о полноценно функционирующей личности. В транзактном анализе Э. Берна идеал заключается в достижении личностью автономии. Характеристики психологического здоровья представлены также в работах многих других авторов. Следует отметить, что принципиальных различий в таких характеристиках не выявлено; различия касаются, в основном, в объяснения психологических механизмов их функционирования.

3. В рамках каждой концепции и подхода к обеспечению психологического здоровья разработаны приемы и способы развития соответствующих свойств и качеств личности, предстающие как конкретные психотехнологии. Многие из них могут быть использованы самостоятельно в целях наделения человека качествами и способностями, позволяющими ему как не допускать конфликтов, так и эффективно решать проблемы межличностного взаимодействия.

Глава 5. Образовательная среда и формирование конфликтологической культуры личности

5.1. Содержание и компоненты конфликтологической-культуры личности

Все вышеизложенное, касающееся самого понятия «конфликт», значимости развития психологической и конфликтологической культуры личности, необходимости выявления уровней, элементов и создания психолого-педагогических условий формирования конфликтологической культуры, позволили сформулировать следующие положения и идеи, касающиеся развития конфликтологической культуры личности.

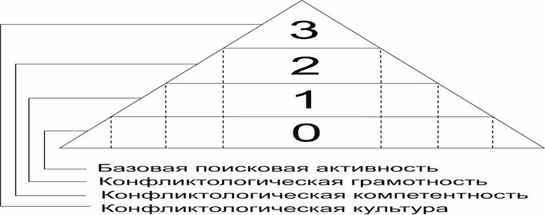

Конфликтологическая культура личности специалиста – это интегративное качество, включающее культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную и поведенческую культуру, основывающееся на гуманистических ценностях ответственности, свободы, личностной автономии и самореализации и проявляющееся в оптимальных, соответствующих данному контексту стилях поведения в конфликте, обеспечивающих конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия и общения. Конфликтологическая культура являет собой высший уровень конфликтологической подготовки человека.

В своем результативном аспекте конфликтологическая подготовка – совокупность знаний, умений, способностей и качеств личности, обеспечивающих конструктивное решение проблем и управление конфликтами, возникающих в ходе межличностного взаимодействия в различных ситуациях общения. Уровнями конфликтологической подготовки выступают: базовая поведенческая активность; конфликтологическая грамотность, конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура личности (рис. 2).

Рис. 2. Уровни конфликтологической подготовки личности

Базовая поведенческая активность в проблемной ситуации – базовая поисковая активность субъекта, направленная на изменение конфликтной ситуации. Выражается в различных формах поведения и прежде всего в «агрессии» (противодействии) или «бегстве» (уходе). Феномен поисковой активности предложен В. Ротенбергом, он знаменует собой активно-оборонительное поведение, которое противостоит пассивно-оборонительному поведению, т. е. отказу от поиска. Соответственно, для формирования конфликтологической культуры желательно, чтобы человек обладал поисковой активностью и связанной с ней способностью к активно-оборонительному поведению [278].

Проблема, лежащая в основе конфликта, вызывает у человека стрессовую реакцию и связанное с ней поведение, которое, согласно исследованиям В. В. Аршавского, В. С. Ротенберга и др., может быть пассивно-оборонительным или активно-оборонительным. Активно-оборонительное поведение отличается от пассивно-оборонительного по критерию поисковой активности, под которой понимается «активность, направленная на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза результатов этой активности и постоянном учете достигнутых результатов» [278].

Потребность в поиске и способность к поисковому поведению формируется на ранних этапах индивидуального развития. Систематический отрицательный опыт (столкновение с непреодолимыми трудностями) на этих этапах приводит к снижению поисковой активности, а в дальнейшем у взрослых – к реакции по типу отказа от поиска, формированию пассивно-оборонительного поведения. Отказ от поиска опасен и вреден для организма [277], носит для человека деструктивный характер.

Конфликтологическая грамотность представляет собой уровень конфликтологической подготовки, проявляющийся в житейском интуитивном опыте, бытовой осведомленности, мифологическом сознании личности, позволяющий конструктивно решать проблемы и противоречия межличностного взаимодействия, без особого осознания и теоретического понимания механизмов, лежащих в их основе. Свое развитие конфликтологическая грамотность получает уже в дошкольном возрасте, в следовании нормам общения в сюжетно-ролевых играх, играх с правилами, а также в нормах и правилах конструктивного решения проблем на уровне реальной бытовой, межличностной, эмоционально-непосредственной коммуникации.

Понятие «конфликтологическая грамотность» использует, в частности, М. С. Мириманова, характеризуя ее как овладение стратегиями эффективного взаимодействия, способами предупреждения и разрешения конфликтов, возможностями перевода конфликта конструктивное русло, навыками саморегуляции в конфликте и т. п… Данная характеристика значительно шире предлагаемого нами варианта. По-видимому, это связано с тем, что конфликтологическая грамотность рассматривается М. С. Миримановой в контексте развития социальной компетентности и не соотносится с конфликтологической культурой личности [213].

Конфликтологическая компетентность – это система научных знаний о конфликте и умений управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе конфликтологической подготовки применительно к ситуациям учебного и профессионального взаимодействия субъектов общения, а также организованной жизнедеятельности. Она включает, согласно различным авторам, следующие компоненты: гностический, конструктивный (регулятивный), коммуникативный, нормативный и рефлексивно-статусный компоненты (Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин [44]); информационно-ценностный, интегративно-деятельностный и мотивационный компоненты (А. А. Кузина [169]).

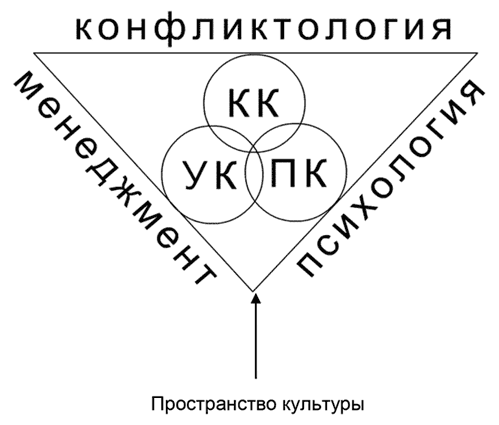

Конфликтологическая культура личности неоднородна по своему составу и включает в себя следующие компоненты: культуру мышления (КМ); культур чувств (КЧ); коммуникативная культура (КК); поведенческую культуру (ПК), базирующихся в свою очередь на гуманистических ценностях, составляющих культуру ценностно-смысловой сферы (КЦС) (рис. 3).

Рис. 3. Компоненты конфликтологической культуры личности

Обозначения:

КЦС – культура ценностно-смысловой сферы;

КМ – культура мышления;

КЧ – культура чувств;

КК – коммуникативная культура;

КП – поведенческая культура;

ОК – ощущение контекста.

Содержание названных компонентов характеризуется следующими особенностями.

Культура ценностно-смысловой сферы: совокупность гуманистических ценностей, обуславливающих личностную значимость конструктивного поведения человека в конфликте. Базовыми из них, в частности, являются: ответственность, свобода, личностная автономия и самореализация.

Развитие личности, по Л. С. Выготскому, обусловлено освоением индивидом ценностей культуры, которое опосредовано процессом общения. По его словам, значения и смыслы, зарождаясь в отношениях между людьми, в частности, в прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, затем посредством интериоризации «вращиваются» в сознание человека: «Всякая функция в культурном развитии появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем…как категория интрапсихическая» [71, с. 197–198]. С. Л. Рубинштейн также пишет, что ценности «производны от соотношения мира и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, значимо для человека» [281, с. 369].

Особо внимание системе ценностей человека уделяется в экзистенциально-гуманистической психологии. А. Маслоу выделяет две основные группы ценностей: Б-ценности (ценности бытия) – высшие ценности, присущие самоактуализирующимся людям (истина, добро, красота, целостность, преодоление дихотомии, жизненность, уникальность, совершенство, полнота, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия и др.); Д-ценности (дефициентные ценности) – низшие ценности, поскольку они ориентированы на удовлетворение какой-то фрустрированной потребности (мир, покой, сон, отдых, зависимость, безопасность и т. д.) [209].

Именно высшие ценности, на наш взгляд, лежат в основе конфликтологической культуры личности; при этом особую роль играют такие ценности, как свобода, ответственность, автономия.

Поскольку все люди свободны, никто не обязан поступать так, как нам хочется. Человек должен выполнять обязательства, которые он дал (например, взял в долг деньги и обещал вернуть, заключил контракт, дал обещание), но не должен нарушать основные права других людей: право на жизнь, на свободу, на собственность. В остальных случаях его долженствования не является абсолютно правомерными. Снимая категорию долженствования с других людей, мы значительно снижаем конфликтогенность ситуации.

За все происходящее с нами именно мы несем ответственность в первую очередь. Человек обвиняющий подчеркивает ответственность других, себя представляет жертвой, а свое поведение вынужденным. Конфликтующие, как правило, ожидают друг от друга принятия ответственности и признания вины. Принятие ответственности на себя помогает наполовину снизить напряженность в отношениях. Но для этого человек должен иметь достаточно самоуважения.

Принцип автономии предполагает, что между людьми существуют границы. Разные люди имеют разные мнения, оценки, чувства по отношению к одним и тем же вещам. Никто не обязан иметь сходные с нашими взгляды, или вести себя в соответствии с нашими желаниями, так как это означает вторжение в автономию другого.

Культура мышления: способность рационально анализировать конфликтную ситуацию, на основе определенных теоретических знаний, формулировать суть проблемы, выделять главное и второстепенное, делать выводы, использовать их в своем поведении. Способность мысленно визуализировать возможное дальнейшее развитие событий (антиципация на уровне представлений, творческое воображение), способность представлять образ и ситуацию конфликта с точки зрения всех его участников, установки на сотрудничество, понимание и принятие личности другого, с помощью которых обеспечивается последующая саморегуляция поведения.

Культура чувств: способность воспринимать конструктивный и деструктивный характер своих переживаний и управлять ими, в частности, преодолевать деструктивные переживания – гнев, агрессию, страх, депрессию; способность проявлять оптимизм, сохранять спокойствие, уравновешенность, эмоциональную устойчивость в проблемных ситуациях, проявлять эмпатию, толерантность.

Коммуникативная культура: готовность и способность к диалогу, способность адекватно вербализовать свои и чужие переживания, владение «я-сообщением», техниками «активного слушания», «ассертивного» общения и др.

Поведенческая конфликтологическая культура выражается в способности действовать и решать проблемы таким образом, чтобы не допускать конфликта или его эскалации, конструктивно управлять конфликтом на всех его этапах (включая профилактику, прогнозирование, предотвращение, диагностику, урегулирование/ разрешение, контроль); она предполагает оптимальный в сложившейся ситуации стиль поведения, включая тем самым в себя коммуникативную культуру. Коммуникативная культура проявляется в способности личности к конструктивному диалогу, адекватной вербализации своих и чужих переживаний, стремлений и желаний, владении приемом «я-сообщение», техниками «активного слушания», «ассертивного» общения и др.

Предложенный состав компонентов конфликтологической культуры личности не является универсальным. Он может быть дополнен и пересмотрен. В частности, культуру мышления, воображения и чувств можно объединить в когнитивно-эмоциональную культуру. Отдельно можно выделить рефлексивную культуру. Все эти компоненты взаимосвязаны друг с другом, их разделение условно и необходимо для отслеживания и развития конфликтологической культуры в целом. К тому же, предложенные компоненты соответствуют психологическим компонентам конфликта (мотивационный компонент, когнитивный компонент, аффективный компонент, поведенческий компонент).

В каждом отдельно взятом обществе вырабатываются свои нормы и правила поведения в ситуации конфликтного взаимодействия, другое дело, что осваиваются и усваиваются они различными людьми по-разному. Конфликтологическая культура личности является частью общечеловеческой культуры, обеспечивающей стабильность, сохранность и возможность конструктивного развития общества.

Формирование конфликтологической культуры происходит в соответствии с механизмами психосоциального развития человека, представленными в культурно-исторической психологии. Согласно Л. С. Выготскому, культурное развитие включает не только присвоение ребенком культурно заданных средств и действий с предметами, но и присвоение культурно заданных отношений с другими людьми, овладение культурно заданными средствами владения собой, своей психической деятельностью, своим поведением. Только в результате всего этого развиваются собственно человеческие, высшие психические функции и формируется личность. Высшие психические функции – это результат интериоризации социальных отношений. Переходя во внутренний план, социальные отношения преобразуются в стратегии и правила, которые, в свою очередь, становятся структурной основой психического функционирования [72, том 4].

Соответственно, чтобы чем-то овладеть, что-то присвоить, нужно это узнать и понять. Применительно к развитию конфликтологической культуры первоначально имеет смысл говорить о конфликтологической грамотности. Основы культуры поведения в конфликтной ситуации, эмоциональное отношение к происходящему закладываются в раннем опыте ребенка. Рассматривая источники психической депривации в детском возрасте, чешские психологи Й. Лангемейер и З. Мартейчик подчеркивали, что ребенок, проживающий в изоляции от культуры современного общества, подвергается опасности, что у него не возникнет потребности жить культурно, то есть потребность в приобретении тех ценностей, которые признаются обществом [175].

В детском, как и в подростковом и юношеском возрасте, овладение культурно заданными действиями и отношениями возможно, прежде всего, в общении ребенка и взрослого. Применяя к себе культурно заданные действия и отношения, взрослеющий человек начинает применять их к другим людям.

Особое значение формирование конфликтологической культуры, приобретает при подготовке специалистов, которые будут оказывать в своей работе целенаправленное влияние на других людей. Так, педагог должен влиять на учащихся с целью оптимизации их учебной деятельности, руководитель – на подчиненных, коллеги по работе друг на друга для поиска оптимальных вариантов решения возникающих проблем и достижения стоящих перед ними целей.

В этой связи, другой, пересекающейся с конфликтологией отраслью научного знания, является менеджмент с разрабатываемой в его системе культурой управления (рис. 4), в том числе и управления конфликтами. Можно привести примеры и других наук (социология, организационное поведение, социальная психология и др.), в рамках которых рассматриваются различные социальные конфликты и Введение понятия «конфликтологическая культура» позволяет, на наш взгляд, выйти в психосоциальном развитии человека за пределы конфликтных отношений, что обычно имеет место при рассмотрении конфликтной и конфликтологической компетентности. В этом случае речь идет фактически о вершинном свойстве личности, целенаправленное формирование и развитие которого, начиная с детского возраста и продолжаясь развиваться всю сознательную жизнь, позволяет охватывать многие стороны жизнедеятельности человека, снижая тем самым уровень конфликтности в обществе.

Что включает содержание курса «Конфликтология» в дополнение к традиционному содержанию?

Рис. 4. Интеграция конфликтологической культуры личности с другими базовыми культурами

Обозначения: КК – конфликтологическая культура; УК – управленческая культура; ПК – психологическая культура

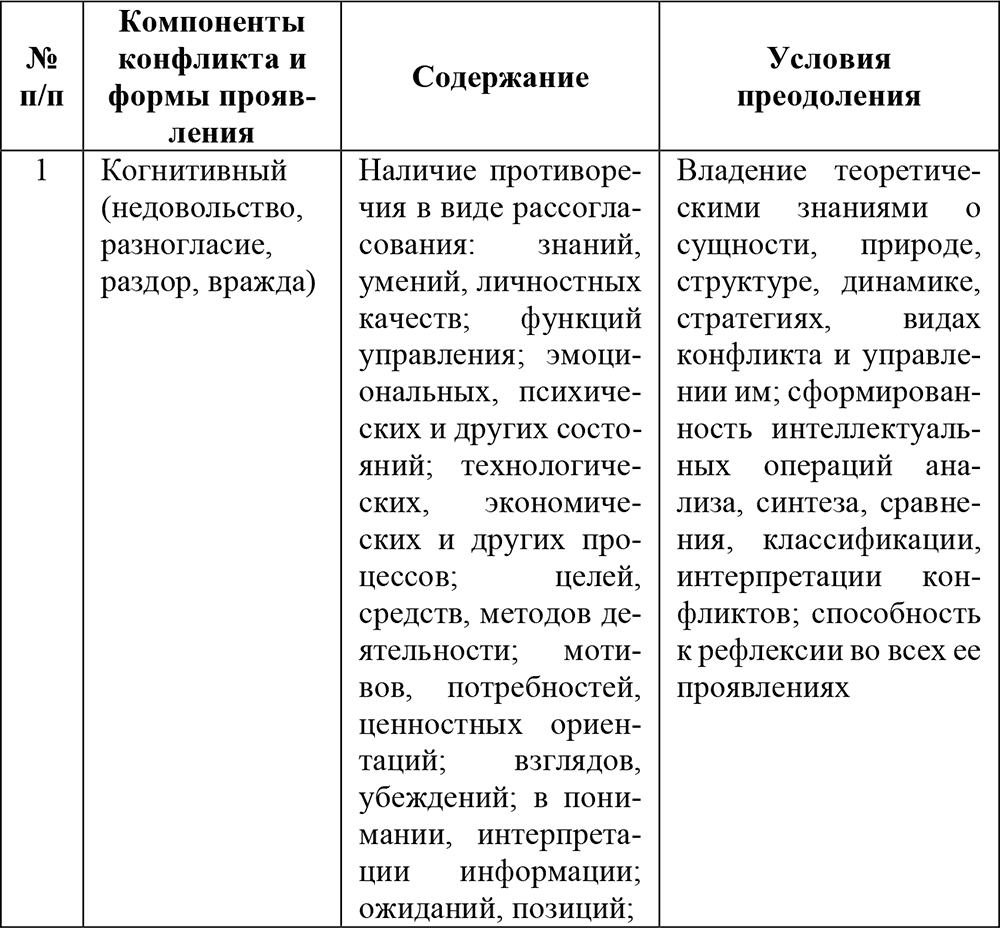

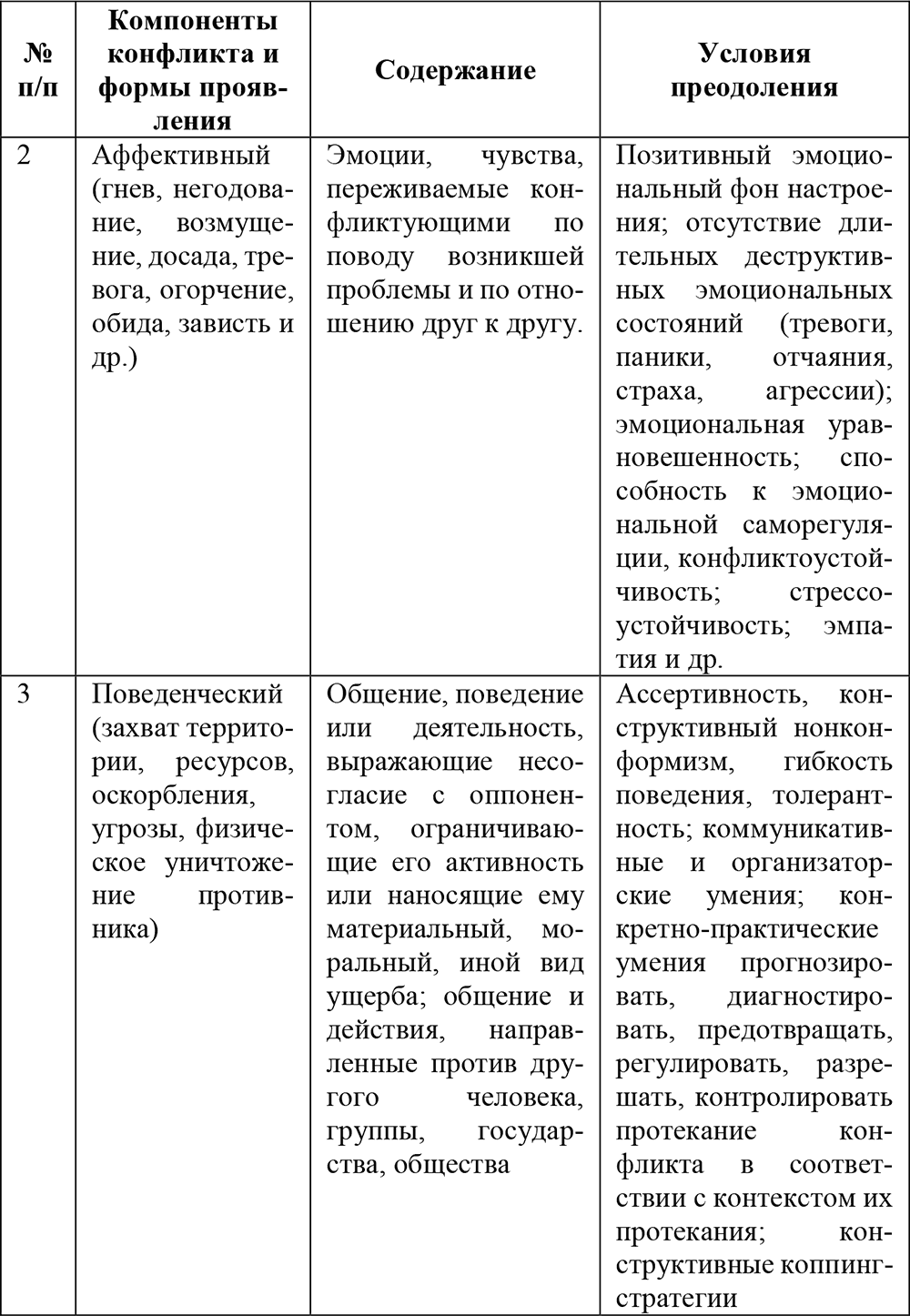

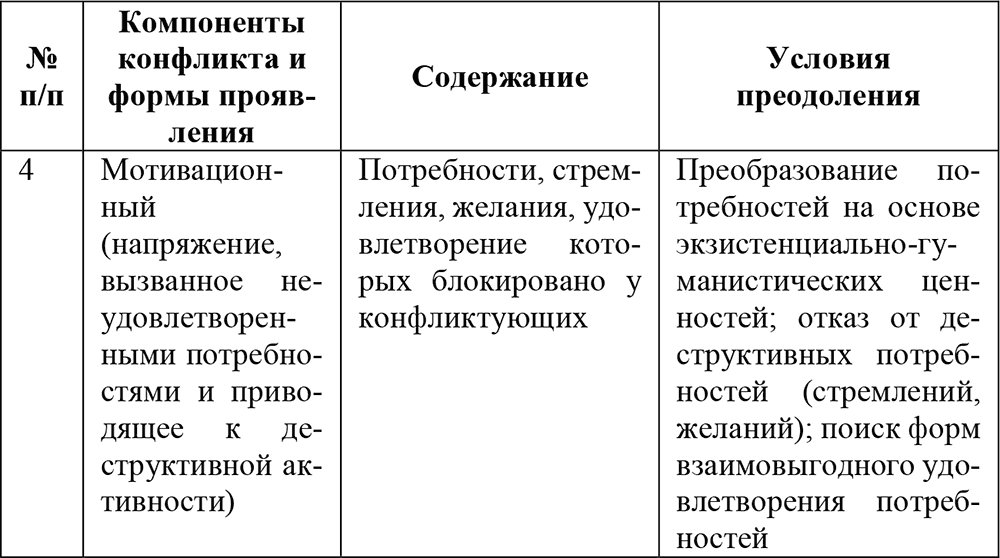

Во-первых, психологическую характеристику конфликта. В отличие от философско-социологических традиций рассмотрения конфликта через призму противоречия, предлагается социально-психологический подход к рассмотрению конфликта, как проявления интерактивной стороны общения, включающего когнитивный компонент, аффективный компонент, поведенческий компонент, мотивационный компонент. Преодолению каждого из этих компонентов способствует сформированность определенных качеств и свойств личности, соответствующий набор которых представлен в табл. 2.

Таблица 2. Психологические компоненты конфликта и условия их преодоления/предотвращения

Во-вторых, знакомство с понятиями «конфликтологическая подготовка», «базовая поведенческая активность», «конфликтологическая грамотность», «конфликтологическая компетентность»; «конфликтологическая культура», а также с компонентами последней: культурой мышления, культурой чувств, коммуникативной культурой, культурой поведения и культурой ценностно-смысловой сферы личности, которые в свою очередь связаны с психологическими компонентами конфликта и условиями их преодоления. Выявляется, что преодоление мотивационного компонента конфликта обуславливается, прежде всего, культурой ценностно-смысловой сферы; преодоление когнитивного компонента обуславливается культурой мышления; преодоление аффективного компонента обуславливается культурой чувств; преодоление поведенческого компонента коммуникативной культурой и культурой поведения.