Полная версия

Эволюция как идея

Каков самый простой объект, который может быть назван организмом и жил по законам биологии, а не химии и физики, неизвестно, но самые простые микробы – молликуты (микоплазмы), сложны очень: поражают, например, изощренным иммунитетом [4-14, с. 41].

А.М. Уголев видел «происхождение жизни – как происхождение естественных технологий», каковые признавал очень ранними.

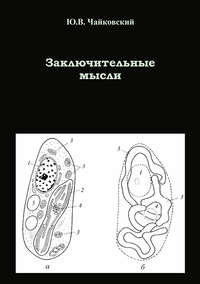

Эволюция клетки. Никаких идей появления клеточного ядра (кроме совсем туманных [Марков, 2010, с. 144]) не предложено. Известно, что все ядра делятся путем митоза, практически общего у растений и животных. После открытия митоза (1878) полвека считалось, что эта общность доказывает их общее происхождение, но в 1930-70-х годах выявлено причудливое разнообразие митозов одноклеточных, как растительных, так и животных [Райков, 1967; и дальнейшие его работы]. Однако цель сравнения митозов была у всех одна: построить филогению одноклеточных, и когда это не удалось (свойства митозов образуют не древо, а сеть), отрасль заглохла без выводов.

Самые важные находки остались неосмысленны. Например, что плотная укладка хромосом заимствована у вирусов, что самый медленный митоз (у пиррофит) весьма обычен в морях, что лишь один митоз («типичный») оказался совместимым с тканевым устройством организма, а грибы, не имея настоящих тканей, сохранили разные типы митозов. Все это еще предстоит увязать, в том числе с появлением иных структур клетки. Пока нет ничего, кроме догадок о митохондриях. Сторонники филогении видят в них колонию бывших бактерий; номогенетики указывают, что часто она в клетке одна и лишь срезы ее похожи на срезы бактерий[5], а сходство форм говорит о сходных рефренах, но не о родстве; функционалисты видят здесь лишь общность технологий (энергетики).

Основные тенденции эволюции выявил сорок лет назад палеоботаник В.А. Красилов: это эвкариотизация (эволюционное формирование клеток с ядром), метазоизация (формирование многоклеточности), артроподизация (появление членистоногих), тетраподизация (появление четвероногих), и т. д. Все эти «-зации» протекали сходно [Красилов, 1977, с. 86]. Они являют групповой актиреф – см. главу 3.

Геохронология показана в табл. 2. Все эпохи выявлены по резким сменам фаун (но не флор). Жизнь возникла в начале архея в форме доорганизменных протоэкосистем, затем распавшихся на бактерии. В Карелии они уже формировали почву суши, но лишь в венде в морях появились многоклеточные животные. То была эдиакарская (место в Южной Австралии) фауна. Ныне вместо венда помещают «эдиакарий» и, под ним, «криогений» – время, когда поверхность Земли на 200 млн лет обратилась в снежную пустыню. Морская жизнь тогда выжила – это к вопросу о «ядерной зиме». При смене докембрийской фауны на кембрийскую (членистоногие, моллюски, иглокожие) началась хорошо документированная эволюция. Позвоночные появились в морях тоже в кембрии.

Покорение суши. Бактерии заселяли голую сушу еще на грани архея и протерозоя, в протерозое появились грибы и наземные водоросли, вместе образовав лишайники, способные жить на голых камнях. Все это обусловило образование древнейших почв, появление в них первых почвенных животных, червей (ордовик).

Первые растения собственно суши – куксонии, были голыми стебельками (поздний силур). В девоне появились папоротники, хвощи и плауны, в карбоне – мхи и голосеменные. Покрытосеменные начали формироваться в мезозое, в конце юры. Но заселение шло медленно:

«До середины раннего карбона растительное население суши, представленное споровыми, вероятно, концентрировалось во влажных низинах, а возвышенные участки, в том числе плакоры, не говоря о горных системах, не были заселены. На обширных территориях, по всей видимости, господствовали геохимические ландшафты» [Мосейчик, 2016, с. 10].

Недавно Ю.В. Мосейчик отметила, что поскольку флоры в девоне и начале карбона были разделены безжизненными зонами, сходство их состава следует объяснять не общностью происхождения и не однородностью условий среды, а «одним из ярких доказательств номогенеза» (там же).

В начале девона на суше не было позвоночных, а через 70 млн лет суша уже кишела земноводными. Мало кто знает, что переходные формы к ним от рыб были редки чрезвычайно – их найдено всего 6, каждая в одном экземпляре, за полвека тщательных поисков в нужном районе. Таким образом, их эволюция шла при резком падении численности (вопреки СТЭ). Одну из них, акантостегу, см.: LR, т. 12, рис. 4 на вклейке. Весьма сложные конечности нельзя было использовать, ибо нет нужных суставов. Дженнифэр Клэк (Канада), описавшая ее, заключила, что акантостега была лишь «зачатком четвероногого», что «конечности тетрапод сформировались тогда, когда они обитали в воде» [Клэк, 2006, с. 53–54], то есть были преадаптациями.

Еще И. И. Шмальгаузен обращал внимание на то, что у крупных животных эволюция идет, вопреки СТЭ, много быстрее, чем у мелких. Человек же обрел свой удивительный разум менее чем за 1 млн лет, притом размножаясь крайне медленно и слабо. Почему и как, до сих пор неясно. Единственная догадка: мог играть роль двускоростной механизм размножения людей (отцы вдвое и более старше матерей), обеспечивавший быстрое наследование долгого обучения (см. 4-10, часть 5).

Поиск «недостающего звена» в ископаемых костях (чем, в основном, заняты исследователи антропогенеза) ничего в людской сути прояснить не может. Единственное, что он до сих пор дал существенного, – доказано отсутствие филогении: родословная человека является не древом, а сетью, что понятно с позиции диатропики.

2. Актиреф, эдвант и новая картина мира

Сразу по завершении в 2000 г. расшифровки генома человека некоторые генетики пришли к выводу, что представления о наследственности и ее роли в онтогенезе должны быть в корне пересмотрены. Ведь у человека нашлось всего 30 тыс. генов (меньше, чем у некоторых растений и низших животных), тогда как одних лишь связей в мозгу человека многие миллиарды, а наследоваться могут даже тонкие черты поведения. В генах записана лишь первичная структура белков (цепь аминокислотных остатков) и способы регулировки их синтеза. А остальное – где?

Начиная с 1981 г. обнаружено несколько гомеодоменов (белков, ответственных за внешню формы зародыша, например, за формирование передне-задней оси насекомого), и одно время казалось, что ключ к онтогенезу найден. Однако генов, ответственных за более детальные свойства зародышей, почти не нашлось, а главное – нет никаких сведений о том, как, например, информация «передне-задняя ось» формирует передне-заднюю ось зародыша и т. п. Иными словами, проблема осуществления (о ней см. далее, главу 3) с места не сдвинулась.

Стало видно, что развитие зародыша – не считывание программы, записанной в генах, если понимать их, как принято, а нечто большее, для чего гены лишь дают материал. Другими словами, «век генетики», уверявший, что гены – единственная основа наследственности, кончился. Тем самым, и эволюцию стало невозможно рассматривать просто через изменение генов, как бы таковое ни понимать. «Геноцентрический редукционизм» [Васильевы, 2009, Введение] не дал понимания эволюции, и чтобы понять ее, биология как целое должна указать генетике ее место в ряду иных дисциплин, а не над ними, как было в прежние полвека.

Как макромолекулы складываются в органеллу (например, в микротрубочку[6] или хромосому), как органеллы складываются в клетку, клетки в ткань, а ткани в орган, генетика не говорит ничего. Кое-что удается сказать на языке биополя, о чем речь далее. Создается впечатление, что система хромосом не самостоятельна, а чем-то управляется[7]. На это указывают разные обстоятельства, новейшее из которых таково: заражение мокрицы-броненосца Armadillidium vulgare геномом паразитической бактерии Wolbachia может приводить к существенным изменениям собственного генома мокрицы Это может быть как исчезновение у мокрицы половой хромосомы W, так и ее появление (birth) заново [Leclercq et al., 2016]. Словно бы вольбахия послана кем-то извне, дабы направить эволюцию данных мокриц[8].

Это «извне» всё больше завладевает умами ученых, способных видеть больше, чем принято. Но извне ли на самом деле?

Зомби-паразитизм

Есть рачок Sacculina carcini (из подкласса усоногих раков), паразит крабов, который меняет их поведение, делая их рабами и лишая потомства (LR, том 12, с. 109). Теперь добавлю: изменение поведения жертвы (зомбирование) весьма обычно как посредством одноклеточного паразита [Webster, 2001] и паразитической личинки [Трухачев и др., 2005, и. 2.4], так и посредством гриба [Roy, 2006].

Всем известен гнездовой паразитизм кукушек, но само явление социального паразитизма гораздо шире (4-90, с. 122; 4-08, с. 242, 679–681).[9]

Оно образует рефрен[10], в котором крайние позиции рядов (изменение адаптивного поведения жертвы на самоубийственное) сами образуют обширный ряд. Налицо общезначимый феномен.

Суть его в том, что общим у членов ряда является только идея: паразит убивает жертву, предварительно заставив ее изменить обычное поведение на самоубийственное, обеспечивая паразиту комфорт, питание и размножение. Всё прочее может быть различным – систематическое положение участников, способы проникновения, способы повреждения, способы использования тела гибнущей жертвы и, главное – способы, какими зомбированная жертва ублажает паразита. Как это получается?

Ответ «путем отбора», нелепый даже для простых приспособлений (все попытки подтвердить его опытом провалились, и их не вспоминают – см. 4-08, п. 4-20), здесь просто не к месту, ибо объяснить надо, прежде всего, какими именно механизмами данная идея реализуется здесь и сейчас (как, например, личинка находит нужный ганглий жертвы и как обеспечивается не просто смена поведения жертвы, но нужная), а затем уж искать путь, каким это могло бы произойти.

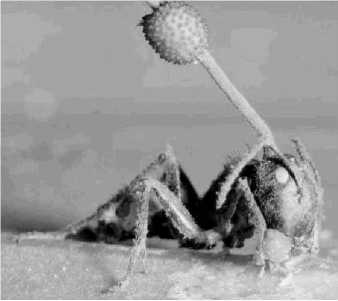

Рис. 1. Плодовое тело гриба кордицепс однобокий, меняющего поведение муравья, всегда вырастает из его головы

Надо исследовать разнообразие явлений зомби-паразитизма, дабы выявить общее. Вот первый итог: 1) явление широко известно и бывает детально сходно в неродственных группах, 2) зомбирующий паразит (личинка) всегда намного проще, чем зомбируемый организм; 3) зомбирующий агент не обладает (как принято считать) никакой психикой; 4) зомбируется не только она, но и процессы внутри организма; 5) сопряжение потребностей[11] паразита и возможностей жертвы идет почти целиком за счет поведения жертв. Так, в иммунном примере паразит использует основное свойство иммунных клеток жертвы – облеплять паразита, подлежащего уничтожению. Предначертанная гибель паразита подобна гибели клеток организма., каковая нас не удивляет. Кстати: почему не удивляет? Только по привычке.

Неясности надо разъяснять вместе

Итак, природа умеет передавать из рода в род не только материальные свойства, но и идеи. Механизм этого непонятен, да и вряд ли может быть понят в нынешних научных рамках, ибо в них нет места исследованию ни передачи идеи, ни самого факта мышления вне развитого мозга. Эта непонятность служит большинству^ ученых оправданием пренебрежения самими фактами, что недопустимо, однако на деле более чем обычно (философы науки знают, что для сообщества ученых как целого факт не имеет значения, если нет объясняющей его схемы – 4-08, с. 119).

Известно, что камбала, мимикрируя, изображает на спинной стороне рисунок дна, не коем лежит. Положенная на шахматную доску, она рисует на спинной стороне некое ее подобие. Как рисунок передан через тело?

Рассмотрев ряд таких примеров, эволюционист А.Г. Зусмановский [2005] и несколько его коллег предлагали объяснить подобные процессы передачи информации посредством волн в электромагнитном поле.

Для создания рисунка это может быть и верно, но лишь пересказывает загадку, не более. А для управления онтогенезом явно нужно поле качественно более сложное. Однако поиск единого механизма для всех таинственных явлений разумен, на что и указывал Зусмановский.

И еще: в трех подсемействах семейства Termitidae, самого сложноорганизованного в отряде термитов, особи половой касты сами обламывают себе крылья, которые снабжены для этого бороздкой у основания. Каста лишена всех средств защиты, обычных у других каст, и почти целиком поедается [Брайен, 1986, с. 13, 25, 256].

Стоит сформулировать общее положение: неясности следует пытаться разъяснить все вместе (о нем см. [4-16, с. 92]).

Наоборот, прежде господствовавший принцип «каждое явление следует исследовать в его специфике» ничего не дал для понимания эволюции, кроме самоуспокоения тех, кому не нужна теория. Переходить к специфике разумно только после постановки исследуемого объекта в ряд и выяснения его общих свойств.

Несколько членов ряда «зомби-паразитизм» названо ранее (4-08, с. 679–680). Добавим к ниим разумное (без кавычек) поведение грибов [Roy, 2006; Tero…, 2010]. Отдельный вид (например, гриб, прорастающий сквозь тело муравья [Roy, 2006]) виделся биологам лишь как шутка природы, вполне расшифрованная, когда был найден и изучен яд, убивающий муравья. Даже тот факт, что пораженный муравей выбирает для умирания место, комфортное грибу для размножения, загадочным не казался. И лишь сравнение с другими примерами паразитизма обнаружило целый ряд сходств (ныне именуемый зомби-паразитизмом), и ряд открыл один из общих законов природы, требующий своего единого понимания. Закон, в свою очередь, есть пример разумного поведения коллектива, каковое ныне определяет проблематику социальной эволюции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Николай Григорьевич Холодный (1882–1953), физиолог и эколог растений и микроорганизмов, академик АН Украины. Его именем в 1971 г. назван Институт ботаники в Киеве.

2

Все сокращения см. после Оглавления.

3

Не знаю, насколько это удалось. Проблема поставлена философом немецкой культуры [1979] и, хотя книга сразу издана по-английски [Jantsch. 1980], а идея самоорганизации обоснована американским биоматематиком [Кауфман, 1991], она остается в небрежении почти у всех биоэволюционистов. Поскольку они постоянно смешивают самоорганизацию с естественным отбором.

4

Из LR, 2016, т. 12, с. 100–112. Отрывки, заново отредактированные.

5

См. обложку книги 4-16. По выражению В.П. Скулачева, такая митохондрия сочетает свойства электростанции и линии электропередачи.

6

Микротрубочки (основа цитоскелета) формируются проще иных органелл – путем наращивания в нужном клетке направлении. Мутация, меняющая форму клетки, меняет и направление их роста (самоорганизация). Предложено [Kirschner, Gerhart, 2005] и поддержано рецензентами считать, что полезная случайная мутация (напр., удлинение шеи жирафа) будет поддержана естественным отбором, ибо все органы, клетки и даже их микротрубочки подстраиваются к ней «методом проб и ошибок», причем все неудачные вариации тут же отмирают (shrink) «в силу строгого отбора». Как всегда, вопрос, можно ли проверить столь нелепую идею (на деле микротрубочки сразу растут, куда надо), даже не упоминается.

7

Недаром А.А. Любищев [2004, с. 109] еще почти сто лет назад называл хромосому «маневренным построением». И еще 35 лет назад В.А. Кордюм [1982, с. 129] призывал понять роль добавочных В-хромосом в эволюции.

8

Вольбахия удивительна и способами (их сразу три) изводить самцов у многих видов беспозвоночных, и созданием генетической несовместимости между популяциями одного вида [Горячева, 2003]. Ныне видно, что вольбахия может также возвращать самцов в репродуктивный строй, что еще более удивительно.

9

Все сокращения см, после оглавления,

10

Т.е. параллельные ряды в различных группах, в каждом из которых есть направленность, а именно, нарастание глубины паразитизма.

11

А.Г. Зусмановский [1999], следуя П.В. Симонову (1987 г.) дал такое определение: «Потребность есть специфическая ‘"сущностная” сила живых организмов, обеспечившая их связь с внешней средой для самосохранения и саморазвития, источник активности в окружающей среде». О потребностях как факторе эволюции писали Э. Дарвин, Ламарк, Кропоткин [4-08, пи. 1-16, 1-17, 3-11] и другие.