Полная версия

Блокадные нарративы (сборник)

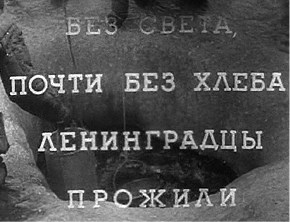

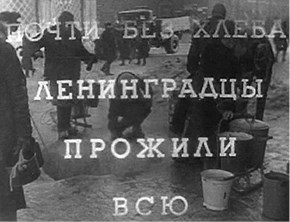

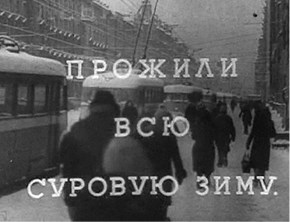

В «Двух бойцах», одном из самых ранних блокадных фильмов, блокадная хроника обрабатывается в несколько приемов и слоев: она становится дробнее, подчиняется скорости закадрового голоса (и текста, бегущего снизу вверх) и служит своего рода нарративным резюме (в терминах Жерара Женетта) блокадной зимы. Хроника здесь монтируется с музыкой и появляющимся на экране текстом, а диегетизацию производят титры («Саша вышел из госпиталя» и т. д.), вовлекающие судьбу персонажей фильма в хроникальный обзор. Некоторые фрагменты монтируются при помощи наплыва, сгущающего время и пространство. С точки зрения функционирования хроникального блокадного словаря наплыв при достаточно быстром темпе может быть связан с легкой узнаваемостью кадров, их достаточной укорененностью в памяти, а потому отсутствием необходимости в более или менее подробном их «проговаривании». Даже на этом раннем этапе архивирования блокады они действуют скорее как знаки архива, а не как одна из его версий, находящихся в процессе становления.

Кадры из фильма «Два бойца» (1943), режиссер Л. Луков, автор сценария Е. Габрилович, композитор Н. Богословский.

В контексте взаимодействия и переключения визуальных режимов для блокадной истории последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так как свидетельствует о том, что и в начальный момент формирования блокадного кинематографического архива хроника стремительно «pastеризовалась», а ее потенциальная эксцессивность подавлялась строгим отбором и монтажными фигурами. «Пастеризация» здесь, при всей рискованности каламбуров, понимается двояко: с одной стороны, она обозначает перевод настоящего в завершенное прошлое (в «только что минувшее», Мэри Энн Дон), с другой – указывает на возможность длительного хранения хроникального материала и одновременно на его «обеззараживание», освобождение от эксцессов и случайности индексальности. Монтажный шов при этом – место наиболее интенсивной работы политического воображения, запечатывающего блокадный архив в pastеризованной форме, максимально непроницаемой для непредвиденных уколов изображения.

* * *Процесс пастеризации можно наглядно показать на примере другого блокадного фильма, снятого также во время войны, – «Жила-была девочка» (1944). Этот фильм позволяет вписать формы «анестезирования» хроники в активные на тот момент споры о повествовательности в кино.

В фильме есть отрезок, в котором семилетняя Настенька, проводив мать дежурить на крыше, во время тревоги отправляется в бомбоубежище. Когда Настенька спускается туда, она видит, как старая женщина зачитывает обращение к женщинам Ленинграда, опубликованное в «Ленинградской правде» 28 сентября 1941 года (так мы точно узнаем время действия): «Не было, нет и не будет у женщин врага более страшного, нежели фашизм». Пока зачитывается текст, видим крупные планы женщин и фрагмент хроники (площадь Зимнего дворца, набережную с танками на фоне Петропавловской крепости, ворота Кировского завода). Затем Настенька, усыпленная горящей свечой, засыпает, а свеча превращается в елочную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Этот сборник является первым, в котором внимание уделяется репрезентации Ленинградской блокады в различных видах искусств и различных медиа. О Ленинградской блокаде в последнее время было много написано. После распада СССР историки смогли охватить новые архивные материалы; в центре их внимания находилась советская культурная память в ее монументальном измерении, были опубликованы дневники и воспоминания, многие из которых, в первую очередь блокадные тексты Лидии Гинзбург, стали объектом научного анализа. См.: Van Buskirk E. Lydia Ginzburg’s Prose: Reality in Search of Literature. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2016; Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост. Э. Ван Баскирк и А. Зорина. М.: Новое издательство, 2011; Lydia Ginzburg’s Alternative Literary Identities: A Collection of Articles and New Translations / Ed. by Emily Van Buskirk, Andrei Zorin. Oxford: Oxford University Press, 2012. Среди других важных публикаций о блокаде мы бы хотели выделить: The Leningrad Blockade, 1941–1944. A New Documentary History from the Soviet Archives / Ed. by Richard Bidlack, Nikita Lomagin. New Haven: Yale University Press, 2012; Writing The Siege of Leningrad: Women’s Diaries, Memoirs, and Documentary Prose / Ed. by N. Perlina, C. Simmons; Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myths, Memories, and Monuments. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Written in the Dark: Five Poets in the Siege of Leningrad. Gennady Gor, Dmitry Maksimov, Sergey Rudakov, Vladimir Sterligov, Pavel Zal’tsman / Ed. by P. Barskova. New York: Ugly Duckling Press, 2016.

2

Русское слово «нарратив», как и английское «narrative», может обозначать и сам «нарративный текст», и его нарративную структуру, являясь, таким образом, синонимом слова «текст».

3

Барт Р. Семиология как приключение. Писать – непереходный глагол? / Пер. с фр. и коммент. С. Н. Зенкина // Мировое древо = Arbor mundi. 1993. № 2. С. 79–92; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002; Koschorke A. Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2012.

4

Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 47.

5

Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

6

Гинзбург Л. Проходящие характеры. С. 345.

7

Corney F. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004.

8

Тюпа В. Художественность литературного произведения. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987. С. 101.

9

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963. С. 79.

10

Тюпа В. Художественность литературного произведения. С. 125.

11

Борев Ю. О трагическом. М.: Советский писатель, 1961. С. 287.

12

Там же. С. 291.

13

Там же. С. 387.

14

См.: Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1993. С. 209–316 (глава «“Грамматика боя – язык батарей”: Литература войны как литература войны»).

15

Кукулин И. Регулирование боли: Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. M.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 621–622.

16

Там же.

17

Там же. С. 623.

18

Там же. С. 625.

19

Вишневский Вс. Собр. соч.: В 6 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 4. С. 185.

20

Кукулин И. Регулирование боли. С. 629.

21

Paperno I. Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. Ithaca: Cornell University Press, 2009. Р. 23.

22

Гинзбург Л. Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека. М.: Новое издательство, 2011. С. 105.

23

Рыклин М. Пространства ликования: Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002. С. 44.

24

Литературное обозрение. 1978. № 2.

25

Вопросы литературы. 1978. № 5. С. 3–11.

26

Поляк Л. О «лирическом эпосе» Великой Отечественной войны // Знамя. 1943. № 9/10. С. 292–299.

27

Субоцкий Л. Оружие победы // Знамя. 1945. № 5/6. С. 166.

28

Сурков А. Творческий отчет на заседании военной комиссии ССП 12 июля 1943 г. // Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. M.: Наука, 1966. Кн. 1. С. 331–342.

29

Книпович Е. «Красивая» неправда о войне // Знамя. 1944. № 9/10. С. 212.

30

Октябрь. 1944. № 1/2.

31

Звезда. 1944. № 4. С. 119.

32

Брайнина Б. Хрустальная бухта // Знамя. 1944. № 4.

33

Мацкин А. Об украшательстве и украшателях // Знамя. 1943. № 11/12. С. 287.

34

Гельфанд М. Литературные игры Льва Кассиля // Октябрь. 1943. № 11/12.

35

Ленинград. 1945. № 7/8. С. 26–27.

36

Assman A. Was sind kulturelle Texte? // Literaturkanon, Medienereignis, kultureller Text: Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung / Hrsg. Andreas Poltermann. Berlin, 1995. S. 237.

37

Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Он же. Языки культуры. М., 1987. С. 3–11.

38

Assman A. Was sind kulturelle Texte? S. 234.

39

Подробно о применении концепции «места памяти» к литературным текстам см.: Lachmann R. Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. by Astrid Erll, Ansgar Nünning. Berlin; New York, 2008. P. 301.

40

Günther H. Прощание с советским каноном // Revue des études slaves. 2001. T. 73. P. 713–718.

41

Ibid. P. 714.

42

Гройс Б. Стиль Сталин // Он же. Утопия и обмен. М., 1993. С. 48.

43

Различным способам взаимоотношения литературы и исторической памяти посвящена статья: Erll A., Nunning A. Where Literature and Memory Meet: Towards a Systematic Approach to the Concepts of Memory Used in Literature Studies // Literature, Literature History and Cultural Memory / Ed. by H. Grabes. Tübingen, 2005. P. 261–294.

44

Синявский А. Что такое социалистический реализм. Фрагменты из работы // С разных точек зрения: избавимся от миражей: Соцреализм сегодня. М., 1990. С. 56.

45

Синявский А. Что такое социалистический реализм. С. 58.

46

Там же.

47

Там же. С. 60.

48

Clark K. Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: Chicago University Press, 1981. Далее цитирую по русскому изданию: Кларк К. Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург, 2002.

49

Там же. С. 27.

50

Там же. С. 23.

51

Clark K. Soviet Novel. P. 265.

52

Устройству советского литературного мира и системе контроля за писателями в СССР посвящено исследование Геллер Л., Боден А. Институциональный комплекс соцреализма // Соцреалистический канон / Под ред. Х. Гюнтер и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 289–319.

53

Соцреалистический канон. СПб., 2000; Socialist Realism without Shores / Ed. by Th. Lahusen, E. Dobrenko. Durham; London, 1997.

54

Про особенности создания образа блокады в первые послевоенные десятилетия см.: Zemskov-Züge A. Zwischen politischen Strukturen und Zeitzeugenschaft Geschichtsbilder zur Belagerung Leningrads in der Sowjetunion 1943–1953. Göttingen, 2012.

55

Воронина Т. «Социалистический историзм»: образы ленинградской блокады в советской исторической науке // Неприкосновенный запас. 2013. № 87. С. 140–162.

56

Юрьев О. День снятия блокады: Блокадный текст русской поэзии: Гор и Зальцман // Журнал Олега Юрьева. Новая камера хранения. Стихотворный отдел (http://www.newkamera.de/blogs/oleg_jurjew/?p=1470); Ван Баскирк Э. Личный и исторический опыт в блокадной прозе Лидии Гинзбург // Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры: проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011. С. 506–530.

57

Гранин Д. О блокаде // Тайный знак Петербурга. СПб., 2000. С. 140.

58

Тихонов Н. Зимней ночью // Он же. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1985. Т. 3. С. 240–242.

59

Эльяшевич А. Горизонтали и вертикали. Современная проза – от семидесятых к восьмидесятым. Л., 1984. С. 90.

60

Кларк К. Советский роман. С. 18.

61

Кетлинская В. В осаде. М., 1949.

62

Чаковский А. Блокада: В 5 кн. М., 1968–1974.

63

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 1994.

64

Тихонов Н. Ленинградские рассказы. Л., 1977; Инбер В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1965. Т. 1.

65

Павлов Д. Ленинград в блокаде. 1941. М., 1967. С. 155.

66

Дружинин В. Мировой бригадир // Костер. 1942. № 11/12. С. 16–17; Карасева В. Маленькие ленинградцы. М., 1969; Матвеев Г. Зеленые цепочки. М., 1945; Он же. Тайная схватка. Л., 1948; Он же. Тарантул. Алма-Ата, 1958.

67

Розен А. Фрам // Костер. 1942. № 5/6. С. 6–9.

68

Герман Ю. Вот как это было. М., 1985; Панова В. Сергей Иванович и Таня. М., 1983; Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга.

69

Кларк К. Советский роман. С. 30.

70

Миксон И. Жила, была… Историческое повествование. Л., 1991; Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова. М., 1978; Смирнов С. Таня Савичева // Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне: В 12 т. Т. 3. Подвиг Ленинграда. М., 1983. С. 297–300.

71

Непокоренный Ленинград. Л., 1985. С. 111.

72

Тихонов Н. Киров с нами // Он же. Стихотворения и поэмы. М., 1984. С. 350–354.

73

Тихонов Н. Киров с нами. С. 350.

74

Лихарев Б. Ленинский броневик // Он же. Стихотворения. Л., 1972. С. 109–110.

75

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 268.

76

Кларк К. Советский роман. С. 147.

77

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. 1941. М., 1958. С. 35.

78

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Л., 1985. С. 73.

79

Чаковский А. Блокада. Кн. 1-я и 2-я. Л., 1979. С. 127.

80

Помозов Ю. Блокадная юность. Повесть. Л., 1989. С. 101.

81

Козлов И. Т. Александр Чаковский. Страницы жизни, страницы творчества. М., 1983. С. 171.

82

Цит. по: Козлов И. Т. Александр Чаковский. С. 172.

83

Чаковский А. Блокада. Кн. 1-я и 2-я. М., 1983. С. 161–169.

84

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 372–378.

85

Там же. С. 376.

86

Ганценмюллер Й. «Второстепенный театр военных действий»: культуры памяти. Блокада Ленинграда в немецком сознании // Неприкосновенный запас. 2005. № 40/41 (http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ga34.html).

87

Берггольц О. Февральский дневник // Она же. Стихи и поэмы. Л., 1979. С. 211.

88

Инбер В. Пулковский меридиан // Она же. Стихи и поэмы. М., 1957. С. 187.

89

Эльяшевич А. Горизонтали и вертикали. Л., 1984. С. 80.

90

Вишневский В. Комсомольцы Ленинграда // Костер. 1943. № 7. С. 2–3.

91

Матвеев Г. И. Зеленые цепочки. М., 1945; Он же. Тайна схватка. М., 1948; Он же. Тарантул. Алма-Ата, 1958.

92

Помозов Ю. Блокадная юность. Л., 1989.

93

Крестинский А. А. Мальчики из блокады: Рассказы и повесть. Л., 1983; Карасева В. Е. Кирюшка. Киев, 1965; Воронов Ю. Блокада: Книга стихов. М., 1982.

94

Воронов Ю. Блокада. С. 46.

95

Обращение делегатов 11 съезда блокадников // Петрова Л. Этапы забвения. Заключительная глава к сборнику «Боль памяти блокадной». М., 2005. С. 282.

96

Воронина Т., Утехин И. Реконструкция смысла в анализе интервью: тематические доминанты и скрытая полемика // Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / Под ред. М. Лоскутовой. М., 2005. С. 252.

97

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 135.

98

Тетюева И. П. Война, блокада, ленинградские дети // Дети и блокада. Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы. СПб., 2000. С. 22.

99

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 62.

100

Гранин Д. О блокаде // Он же. Тайный знак Петербурга. С. 140–141.

101

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 174.

102

Непокоренный Ленинград. С. 118.

103

Инбер В. Пулковский меридиан. С. 191.

104

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 17.

105

Кларк К. Советский роман. С. 143.

106

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 152.

107

Помозов Ю. Блокадная юность. С. 142.

108

Непокоренный Ленинград. С. 318.

109

Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1967. С. 155–156.

110

Берггольц О. «Не дам забыть…» Избранное. СПб.: Полиграф, 2014. С. 325.

111

«Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец, предпочесть исповедь проповеди – или наоборот – вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди» (Там же. С. 329–330).

112

Это следующие фильмы: «Непобедимые» (1942) Сергея Герасимова и Михаила Калатозова, «Два бойца» (1943) Леонида Лукова, «Жила-была девочка» (1944) Виктора Эйсымонта, «Ленинградская симфония» (1957) Захара Аграненко, «Балтийское небо» (1960) Владимира Венгерова, «Вступление» (1963) и «Дневные звезды» (1966) Игоря Таланкина, «Зимнее утро» (1966) Николая Лебедева, «Зеленые цепочки» (1970) Григория Аронова, «Всегда со мной…» Соломона Шустера, «Мы смерти смотрели в лицо» (1980) Наума Бирмана, «Соло» (1980) Константина Лопушанского, «Порох» (1985) Виктора Аристова, «Красный стрептоцид» (2001) Василия Чигинского, «Ленинград» (2007) Александра Буравского, «Ленинград» (2014) Игоря Вишневецкого.

113

О фильме «Непобедимые», как и о фильме «Два бойца», снятом в эвакуации, в контексте утопического киномышления о блокадном городе см.: Барскова П. В город входит смерть // Сеанс. 2015. № 59/60 (http://seance.ru/blog/xronika/smert/ #text-15).

114

Телевизионные сериалы не учитываются.

115

Об организации хроники в этом фильме в контексте де- и реархивации исторического знания см.: Арлаускайте Н. Пределы архива: «Блокада» Сергея Лозницы // Гетеротопии: миры, границы, повествование [Literatūra. № 57 (5)]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. С. 157–171.

116

Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 93–94.

117

Jay M. Scopic Regimes of Modernity // Vision and Visuality / Ed. by H. Foster. Seattle: Bay Press, 1988. P. 4.

118

Elsaesser Th., Hagener M. Film Theory: An Introduction through Senses. Routledge, 2010. P. 102.

119

Метц К. Воображаемое означающее. С. 100.

120

Bordwell D. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985.

121

Doane M. A. Ideology and the Practice of Sound Editing and Mixing // Film Sound: Theory and Practice / Ed. by E. Weis, J. Belton. New York: Columbia University Press, 1985. P. 57.

122

Ibid. P. 61.

123

Barskova P. Sergei Loznitsa, The Siege (Blokada, 2006) [Review] // KinoKultura. 2009. № 24 (http://www.kinokultura.com/2009/24r-blokada.shtml).

124

Doane M. A. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive. Harvard University Press, 2002. P. 25.