Полная версия

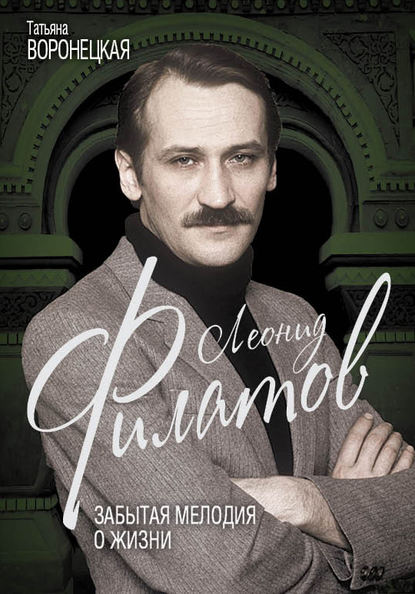

Илья Глазунов. Любовь и ненависть

Когда же писатель пытается отвергнуть такое подозрение, не хочет поверить, что все поведение его лучшего друга-фотографа и его жены – гениальная игра, то слышит более категоричные слова от того же доброжелателя:

– Может быть, Владимир Алексеевич, все может быть. К сожалению, так и есть.

Более того, священник высказывает предположение, что за тем же фотографом «наблюдает еще одна разведка», чтобы пропустить через его мастерскую и свои руки всю московскую интеллигенцию, на каждом поставив знак плюс или минус…

Вот такой подарок преподнес имениннику писатель, подписав в печать весной 1995 года роман «Последняя ступень», появившийся вскоре на прилавках и у меня на столе.

Но мог ли провокатор произвести переворот в душе маститого писателя, мог ли истинный художник играть роль по сценарию искусствоведов в штатском?

Да, Чехов не пощадил друга Левитана и придал томному художнику Рябовскому в «Попрыгунье» некоторые черты, взяв факты из его биографии. Но чтобы писатель использовал друга в качестве прототипа провокатора – такого прецедента в русской литературе не было.

Мог ли Исаак Ильич художественную мастерскую использовать для нужд охранного отделения, мог ли Чехов не разобраться, что друг «под колпаком» жандармов, а не ожидать годами, пока его просветят доброжелатели?

В последних строках романа Владимир Солоухин обещает нам на смертном одре «прошептать слова благодарности» другу за то, что он «оживил» его, сделал «живым и зрячим». Было ли это так, мы не знаем, но, издав роман «Последняя ступень», он поставил крест на дружбе. В списке людей, предавших Илью Сергеевича, оказался автор «Писем из Русского музея».

* * *Не буду воспроизводить горячие эпитеты, сказанные за праздничным столом старым глазуновским другом, поэтом и классным редактором, известным журналистом Василием Захарченко. Во времена давние прославился этот литератор как сценарист документального фильма «Наш Никита Сергеевич». Много лет редактировал популярный в прошлом журнал ЦК ВЛКСМ «Техника – молодежи», вхож был в инстанции, где не раз ходатайствовал за художника. Он же сочинил текст альбома «Илья Глазунов» 1978 года, где назвал друга «большим художником нашего времени», не раз подписывал письма в защиту живописца.

Не буду повторять его застольные эпитеты не потому, что с ними не согласен. Хочу, чтобы читатель сам составил мнение о художнике, если его еще пока нет, хотя уверен, что каждый, кто берет в руки эту книгу, таким мнением располагает. Мне бы хотелось это мнение подкрепить фактами, мало кому известными. К 65 годам Глазунова не написано ни одной книги, где бы каждый мог узнать подробности его биографии, где были бы объяснены парадоксы его бурной жизни.

Хочу отметить несколько парадоксов, писать о которых очень интересно.

Каким образом студент художественного института выставил картины на персональной выставке в Москве?

В чем причина, что выпускник ленинградского института, будучи лауреатом международного конкурса, был сослан в провинцию… учителем рисования и черчения?

Почему о начинающем художнике вышла монография в Италии, когда на родине его замалчивали и принижали?

Каким образом художник с ярлыком неблагонадежного надолго отправлялся не раз за границу?

Почему на родине много лет не было ни одной выставки Глазунова, а за границей они устраивались одна за другой с большим успехом?

Как так вышло, что через семь лет после первого вернисажа мастер получил в свое распоряжение часть Манежа?

В чем причина, что подвергавшийся яростной критике живописец, преследуемый соратниками по цеху, писал портреты членов Политбюро?

Надо ли продолжать перечень парадоксов?

На эти вопросы дал свой вариант ответа Владимир Солоухин. Он не проходит как ошибочный.

Верные варианты ответов я бы мог получить у тех, кого собрал за одним столом художник: в свое время эти люди помогали ему разрешать названные противоречия. Тогда они занимали высокое положение, как нынешний проректор академии, бывший помощник кандидата в члены Политбюро и министра культуры СССР. С ним я беседовал…

* * *Завершая главу, скажу о заключительном слове юбиляра, произнесенном поздно вечером за столом, когда остались самые близкие друзья и сотрудники. Вот перед ними выдал Глазунов одну из своих филиппик, направленных на этот раз не против абстракционистов и разрушителей России, а в адрес «кафедралов», плохо организовавших летнюю практику студентов, изучающих искусствоведение. Их слишком далеко поселили от Эрмитажа, и вообще их плохо учат писать яркие статьи. Казалось, что Глазунов забыл, где выступает, что перед ним не ученый совет, не сотрудники кафедры, а гости – Андрей Дементьев, Владимир Солоухин, Валерий Ганичев, Василий Захарченко, успевший за вечер произнести две зажигательные речи и прочесть стихи. Они звучали не раз из уст старых, но продолжающих творить поэтов.

Процитирую несколько строк из стихотворения под названием «Крест одиночества», посвященного Андреем Дементьевым другу. Ему кажется, что художника давно распяли, жизненный его перекресток представляется поэту тенью креста, по обеим сторонам которого нет надежного пути. Направо «гиблые места», а налево того хуже, там «поминай как звали», позади же молчащие развалины. Обращаясь к художнику, поэт выражает уверенность в его грядущем торжестве:

Минует жизнь —и ты сойдешь с креста.Чтоб снова житьнеистово в грядущем.И кровь твояс последнего холстаНезримо будет капатьв наши души.Насчет крови, падающей с холста в наши души, сказано красиво. С этим не спорю. Во всем прочем с поэтом не согласен. Как не согласен со многим другим, что успели сочинить не только недруги и враги, но и друзья, составляя предисловия к его альбомам.

Никому и никогда, никакому недругу не удавалось, при всем желании, распять Илью Глазунова, хоть на какой-то миг умертвить его. Это невозможно. Он сопротивлялся насилию, не позволял вбивать гвозди в свои руки и ноги. Направо, налево шел шумно и весело, вызывая пристальный интерес всех, кто видел его триумфальный ход по земле, возбуждая любовь народа и неприязнь, ярость завистников, ненавистников. Но без них не бывает таланта, как нет света без тени.

Много бы я дал, чтобы поговорить с одним из таких типов, который в день рождения передал шоферу, поджидавшему у подъезда вечно задерживающегося художника, подарок для именинника. Я увидел его на круглом столе гостиной рядом с цветами в вазе. То была пара суконных тапочек серого цвета, купленных в бюро ритуальных услуг, та самая обувь, про которую говорят: «Видал я тебя в гробу в белых тапочках». Кому-то очень хочется примерить их на ноги Глазунову. Кто этот аноним, не забывший о дне рождения человека, которому боится показаться на глаза? За что ненавидит художника? Почему желает ему смерти? По той же причине, по которой плеснули кислотой в «Данаю», пырнули ножом «Ивана Грозного», саданули по беломраморной Богоматери, оплакивающей Христа, убили прославленного певца, ранили удачливую теннисистку… Почему звезды искусства в наш век ходят окруженные телохранителями? Потому что любовь к ним сосуществует с ненавистью. Надо бы Илье Сергеевичу давно заиметь охрану. Но не может он ограничить собственную свободу, даже если угрожают жизни.

В Москве есть люди, которые хорошо помнят Глазунова бездомным, голодным, одетым отнюдь не в безукоризненный костюм с непременным галстуком в любую погоду, в каком предстает он сегодня, будь то дома или в общественном месте. Василий Захарченко утверждает, что видел на туфлях молодого живописца некую скреплявшую их проволоку. Естественно, что не было у художника тогда в Москве ни мастерской, ни квартиры, ни работы, приходилось наниматься чуть ли не в кочегары, чтобы таким образом легализоваться в столице рабочих и крестьян, не попасть под суд, не загреметь по закону как тунеядцу, по почину земляка поэта Иосифа Бродского, высланного из родного города.

Кстати, о поэтах. По-видимому, самый близкий душе художника другой земляк, давно умерший в муке, Александр Блок.

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,Да, таким я и буду с тобой:Не для ласковых слов я выковывал дух,Не для дружб я боролся с судьбой…Ни в школе, ни в институте эти стихи не задавали учить наизусть, даже не проходили по программе. В этом написанном 9 июня 1916 года опусе десять четырехстрочных строф. Их я услышал однажды в Калашном переулке, прочитанные по памяти, начиная с процитированных мною первых строк, кончая последними:

Ты – железною маской лицо закрывай,Поклоняясь священным гробам,Охраняя железом до времени рай,Недоступный безумным рабам.Помнит их всю жизнь художник не только потому, что у него необыкновенная память, любит поэзию Блока, но и потому, что эти слова созвучны его мыслям и чувствам.

* * *Давно тесно Глазунову в казавшейся некогда верхом блаженства башне Калашного переулка. И подмосковная мастерская в Жуковке переполнена картинами, где они томятся в гараже. Негде было десятки лет не только хранить известные всему миру полотна, нет места даже на то, чтобы начать давно задуманную большую картину.

Но есть правда на земле. Кажется, скоро произойдет долгожданное новоселье в Большом Девятинском переулке. Стоит на крутом московском холме, сияя классической желтизной, как вылупленный цыпленок, возрожденный особняк, давно известный алкашам Пресни, поскольку служил исправно вытрезвителем и очагом правоохранительных органов. Из руин воссоздан при помощи правительства Москвы прекрасный дом. На его фасаде установил хозяин мраморную доску с именами мэра Лужкова, первого вице-премьера правительства города, шефа строителей Ресина, строителя Бехтеева. Они осмотрели картины, фотографии, обстановку дома, отобедали здесь с художником, его семьей, друзьями, почетными гостями осенью 1996 года.

Наконец, мастер получает роскошную резиденцию, такую, какую в Европе и Америке имеют великие художники. Жаль только, света в зале-мастерской маловато будет, пробить потолок и застеклить крышу – средств не хватило.

Есть теперь и у русского живописца Ильи Глазунова на седьмом десятке достойный дом, где можно будет принять тех, кого не раз портретировал. Взяв в банке кредит под залог картин, а стоят они миллионы долларов, произвел реставрацию старого дома, готового рухнуть.

Рядом с двухэтажным особняком построен депозитарий, поскольку даже предоставленных тысячи квадратных метров не хватало для надежного хранения всего, что успел создать Глазунов за сорок лет. Новоселье, окончательный переезд – впереди, но сколько газетных памфлетов сочинили по этому поводу, сколько ядовитых стрел успела метнуть пишущая братия, обвиняя хозяина дома в том, что якобы свое благополучие строит он за счет налогоплательщиков, возмущаясь «немыслимой аляповатостью дворца». Упрекают даже в том, что «строение неудачно вписано в ландшафт»! А в этот московский ландшафт строение вписано за двести лет до Глазунова…

На беду Ильи Сергеевича, его новая мастерская находится в нескольких метрах от жилого дома-кооператива московских художников, многие из которых по сей день убеждены, что он «ни рисовать, ни писать практически не умеет». Беру в кавычки слова из свежего газетного памфлета под названием «Глазунья с луком», как раз посвященного грядущему новоселью, где художника обливают грязью с ног до головы.

Казалось бы, давно пора привыкнуть к таким бездарным выпадам. Но Глазунов не может привыкнуть, переживает, страдает, успокаиваясь, только когда берет в руки кисть. Это орудие труда не выпускает из рук в 65 лет, пишет портреты, пейзажи, картины. В планах его сто новых тем, и среди них картина такого масштаба, как «Мистерия XX века»…

Покой ему не снится. Забот полон рот. Падают они все на его голову, такой он невезучий в житейском, бытовом плане. Так мне показалось, когда я начал собирать информацию для книги. На моих глазах в кабинете ректора в здании в Камергерском переулке средь бела дня начала хлестать вода с чердака, заливая картины на стенах, книги в библиотеке, паркет. Под ногами – лужи. Аварийная служба не спешит на помощь. В ход идут тряпки, ведра…

Только пришел художник в себя от этого удара, как приключился другой. В том подвале, где накануне дня рождения снимался телефильм, складированы картины Глазунова. В новом корпусе на Мясницкой, отреставрированном итальянской фирмой, вдруг из-под пола пошла горячая вода. Значит, иностранцы не сделали, как полагается, надежную гидроизоляцию… Случилась эта беда в выходной, когда, на счастье, в академию наведался с друзьями преподаватель, забивший сигнал тревоги, вместе с ними начав эвакуировать картины. Им предстоял, как я уже писал, путь в Санкт-Петербург, в Манеж. Что бы туда могли отправить на выставку из Москвы, не окажись в злосчастный день на месте катастрофы верного ученика?

Так нужен ли художнику депозитарий, хочу спросить я авторов памфлетов, пекущихся о деньгах налогоплательщиков. Ни денег народных, ни денег казенных ему не перепадало практически всю жизнь, так уж повелось. За известный портрет Леонид Ильич не заплатил ни рубля и подарка никакого не сделал. За портрет Суслова автор от гонорара отказался, благодарный суровому вождю за то, что тот поступил по-человечески, предотвратил казнь первой монографии о художнике, которую собирались пустить под нож…

Никто ему портретов за государственный счет не предлагает, никто картин для выставок от него не ждет. Обещали в мэрии Москвы заказать галерею «отцов города» для украшения вестибюля зала заседаний. Каждый может увидеть эту «доску почета», пятнадцать написанных серыми красками на одно лицо образов бывших городских голов, управлявших столицей с 1917 года. Но отношения к Глазунову эти «передовики» не имеют, их сработали другие счастливцы.

Платили ему богатые иностранцы, сейчас платят «новые русские». Их пока, состоятельных и знающих толк в искусстве, мало.

Обещали купить для демократического Кремля одну из трех его великих картин под названием «Вечная Россия». Хорошо бы она смотрелась на стене дворца, где так долго все видели, как выступал Владимир Ильич Ленин перед комсомольцами в зале бывшего Купеческого клуба, обещая явление коммунизма народу. Да только пока что эта картина не востребована.

Реконструкция прекрасного главного здания, полученного академией на Мясницкой улице, тянется лет десять, хотя дел-то там осталось на несколько месяцев нормальной работы. Долларов для оплаты итальянской фирме нет, рабочие ушли со строительной площадки. Правительство средств вот уж как год не выделяет. Спонсоров, про которых так много пишут и говорят, нет.

Но обновленный корпус на Мясницкой действует. Двести пятьдесят студентов учатся. Актовый зал Авроры торжественно открыт, и в нем состоялись два выпуска.

В этом-то зале, в классах академии, черпает профессор исторической мастерской Илья Глазунов силы для того, чтобы работать и творить. На выставке в родном городе он показал новые картины. Спустя полгода отправил семьдесят полотен в Самару. Что такое отпуск – ему неизвестно, никогда не брал, пока в этом социальном завоевании трудящихся не нуждался. Жить хочет до ста лет.

* * *…Начав с конца, с описания событий лета 1995 года, я таким путем подошел к началу, к давнему дню 10 июня 1930 года, когда в Ленинграде, бывшем Санкт-Петербурге, в семье скромного советского служащего родился Илья Сергеевич Глазунов.

Маленький барабанщик

Глава вторая, о детстве будущего художника, начавшемся 10 июня 1930 года и оборванном 22 июня 1941 года, ровно в четыре часа

Маленький барабанщик,

Маленький барабанщик,

Маленький барабанщик

Крепко спал.

Вдруг проснулся,

Перевернулся,

Всех мальчишек разогнал.

Старая детская песенкаПрежде чем об Илье Глазунове начали писать другие, он кое-что успел рассказать о себе сам в автобиографической повести под названием «Дорога к тебе», появившейся на страницах журнала «Молодая гвардия» в 1965 году, начиная с десятого номера. Сам факт публикации мемуаров в молодости свидетельствует, что к тридцати пяти годам художник был достаточно известным, иначе какой редактор в Москве предоставил бы ему трибуну, страницы нескольких номеров журнала, ревниво читаемого в кабинетах ЦК КПСС – штаба партии на Старой площади.

Что мы узнаем из первой главы повести, озаглавленной «Детство»? Все авторы обычно в начале воспоминаний называют день и год появления на свет, сообщают о матери и отце, бабушках и дедушках, о тех, кому обязаны рождением.

Глазунов приход в жизнь связывает не с конкретными лицами и историческими событиями, а с природой, собственное рождение описывает как акт небесного творения. Вряд ли я ошибаюсь, высказывая такую мысль: если бы ему тогда на страницах антирелигиозного воинствующего комсомольско-молодежного издания, органа ЦК ВЛКСМ, позволили, то он указал бы не только на белые облака, как на причастные к таинству его появления на свет, но и на Бога. Только кто бы дал такое сказать ему тогда, даже при самом хорошем отношении? Никто из редакторов не хотел подвергать себя партийной выволочке, поэтому начало давнего сочинения выглядело так:

«Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, легкого, ажурного, с ослепительно белой пенистой накипью облаков. Дорога, тонущая в поле ромашек, а там далеко – загадочный лес, полный пения птиц и летнего зноя. Мне кажется, что с того момента я начал жить. Как будто кто-то включил меня и сказал: „Живи!“».

Не правда ли, перед нами возникает картина рая в образах среднерусской полосы в жаркую пору, какая случается в июне. Вчитываясь в этот пассаж, понимаешь сегодня, когда в печати не требуется прибегать к иносказаниям, кого подразумевал автор под местоимением «кто-то», кто включил мотор его сердца и напутствовал перед тяжелой дальней дорогой. Задолго до 1965 года художник пришел к Богу, поэтому в первых же строчках мемуаров поспешил высказать творцу благодарность за дарованную жизнь.

* * *Далее, после певчих птиц и ромашек, леса и белых небес возникает в памяти «необычайно энергичный белый юный петушок», будивший по утрам на даче в комнате, обклеенной дореволюционными газетами и плакатами советской поры, призывающими середняков вступать в колхоз.

Петушку, первому живому существу на страницах повести, дается подробная характеристика и выражается горячая симпатия; рассказывается, как клевал он всех подряд во дворе: и детей, и взрослых, не считая кур, соседских петухов. Петушок будил людей сигналами точного времени ранним утром, не давая спать лентяям, носился целый день по земле, кудахтал беспрерывно, обуреваемый жаждой деятельности, отнимал добычу и даже «жестоко изранил» соседского добродушного петуха, короче говоря, вытворял все, что хотел, пока солнце не встало над землей без его участия. Взрослые в тот черный день ели суп из потрохов, смеялись и утешали Илюшу враньем, что, мол, петушка увезли к бабушке. А ему кусок не лез в горло, потому что именно этот шумный забияка, веселый крикун и нарушитель дачного спокойствия был его любимцем, несмотря на проказы и нанесенные всем обиды.

«Я любил неугомонного драчуна и не разделял общего возмущения его проделками», – спустя много лет после, казалось бы, пустякового происшествия не забывает помянуть эту божью тварь на тесной площади отведенного ему журнального пространства автор.

Если под тем, кто подтолкнул новорожденного на дорогу бытия, тонувшую в поле ромашек, явно угадывается творец всего сущего, то в образе неугомонного драчуна с красным пламенеющим гребешком над головой, в моем понимании, предстает сам автор. Да, перевоплотившийся в неутомимое, жизнерадостное существо, пробуждающее от спячки всех живущих, и поныне, как тогда в детстве, «не разделяющий по сей день общего возмущения» по разным явлениям современной жизни.

У того дачного возмутителя спокойствия была еще одна социальная роль: беспрерывным, надсадным и веселым пением он «как будто осуждал ленивых людей». Спустя много лет на одной из картин Глазунова появится крупный с красным гребнем петух, трижды прокричавший перед нашей общей бедой в Иерусалиме. Его прообразом послужил юный белый петушок, некогда будивший питерских дачников.

Среди пишущих художник не первый, кто отождествлял себя с этой рано просыпающейся птицей. Сергей Есенин оставил нам признание, что и он:

…петухомОрал вовсюПеред рассветом края,Отцовские заветы попирая,Волнуясь сердцемИ стихом.Что еще мы узнаем из самого раннего первоисточника о детстве автора, его жизни сроком в одиннадцать лет? Очень мало. Ни дня рождения, ни родителей не называет, спешит вспомнить образы, которые могут с годами забыться. Вот они – осенние просторные луга; стрекозы, дрожащие над омутами речушек; стреноженные лошади в вечернем тумане у реки; смородина и малина запущенных садов. И родной город, откуда каждой весной уезжал на дачу и каждую осень возвращался, встречая на улицах лошадей, но не таких, какие возникали на водопое.

На питерских тонконогих лошадках успели и его покатать по Невскому проспекту, мимо Зимнего дворца, по маршруту, который вел на Петроградскую сторону, где каждый дом имел неповторимое лицо. Не здесь ли, на этой стороне, родился, жила его семья? И на эти вопросы автор не отвечает, по-видимому, опасаясь, что его упрекнут в нескромности: ведь действительно в тридцать пять лет как-то неудобно задерживаться на деталях, которые интересуют людей в биографиях классиков.

Короткая глава о довоенном детстве заканчивается, едва начавшись, воспоминанием о первом посещении музея, не какого-то художественного, знаменитого. Илью повели в домик Петра Первого, деревянный, упрятанный в каменный защитный футляр потомками, в непохожее на царский дворец жилище. В его описании нет никаких символов, перевоплощений, параллелей с собственной жизнью, только выражается искренняя любовь к «энергичному» (как запавший в памяти белый петушок) «русскому человеку в римских латах», царю, который так много сделал, чтобы Российская империя стала великой.

И маленький домик Петра кажется автору великим, поскольку с него начался огромный город, ставший центром мировой и русской, петербургской культуры. Как художник Глазунов своим становлением обязан именно этой культуре.

* * *Что пишут о его детстве первые биографы, в роли которых выступали писатели и журналисты? В 1994 году в проспекте «Илья Глазунов» весь этот период жизни описан несколькими строчками с одной неточностью, касающейся занятий отца:

«Он родился 10 июня 1930 года в Ленинграде в семье историка».

В другом аналогичном издании 1994 года под таким же названием приводится несколько неизвестных фактов, но и здесь все кратко, неполно, неточно, описание жизни с 1930-го по 1941 год уместилось на половине страницы. Упоминаются два семейных предания: о происхождении фамилии матери и о знакомстве ее родни со знаменитым русским живописцем Павлом Федотовым. Называются дальние родственники, связанные с государями России. Один из них воспитывал царя, другой возглавлял кадетский корпус, где учился наследник престола.

Впервые упоминается об отце, он якобы окончил гимназию. Есть скупые сведения о деде со стороны отца, который «удостоился чести быть почетным гражданином Царского Села». Но таких почетных званий в империи не существовало. Так что предстоит и сюда внести уточнения и дополнения, а также рассказать как о неназванных многочисленных родственниках, так и об упомянутом «М. Ф. Глазунове, академике медицины, владевшем коллекцией картин и библиотекой», способствовавшем «первым художественным впечатлениям». И здесь не удержусь заметить, что роль этого человека с нераскрытыми инициалами М. Ф. в жизни племянника явно занижена.

* * *Теперь познакомимся с более полной информацией о детстве, содержащейся в большом альбоме «Илья Глазунов», появившемся в Москве в начале перестройки, в 1986 году, когда впервые вышла, как давно мечтал художник, крупного формата книга, включающая сотни репродукций. Им предшествует пространный биографический очерк, написанный членом Союза писателей СССР Сергеем Высоцким, выпускником Ленинградской высшей партшколы, земляком художника. С первых строк настораживают уровень беллетризации и абсолютная писательская свобода, когда явно вымышленные эпизоды выдаются за реальные, вот как этот якобы произошедший диалог матери и сына:

«– Илюша, на улице дождь! – мать выходит из комнаты в прихожую и с тревогой смотрит на сына, натягивающего легкий плащик.

– Он уже прошел.

– Надень калоши. Не заставляй меня беспокоиться…

– Ма-а!

– И чтоб к восьми был дома! – она подходит к Илье, поправляет воротник, ласково проводит по щеке.

– В восемь дома, – повторяет она».

После такой занудной сцены ребенок спешит не во двор играть с такими же, как он, мальчишками и девчонками, а шествовать в одиночку, без присмотра матери и бабушки, по мостам и проспектам Питера. По пути наведывается в морской порт, наблюдает, как дружно и весело кипит работа грузчиков, шутя и играя перебрасывающих тяжелые арбузы. Этот эпизод явно напоминает сцены, начало которым в нашей литературе положил певец физического труда, основатель соцреализма Максим Горький. Встреченные у берега сверстники, если верить всему этому описанию, играли в прятки между штабелями сосновых досок, ловили с баржи серебристую корюшку. Илюше все это не по душе. Его занимает не игра, а порт, где кипит работа, он не устает любоваться по пути красотами архитектуры.