Полная версия

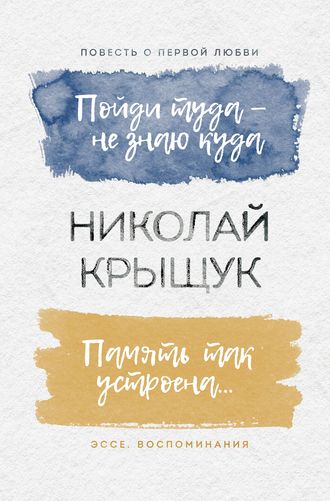

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Небо еще догорало за окном, словно обугливая стволы и ветви деревьев, и костерок в печке попыхивал: то вздернется пламенем, то побежит ниткой вдоль последней головешки. Саша, не уставая, поворачивала голову то на огонь, то на закат, словно сравнивая, какой из них быстрее гаснет.

– Ну, хватит, что ли? – спросила, наконец, бабка Вера. Саша засмеялась, повернулась на стульчике к бабе Вере и уткнулась лицом в ее толстый живот.

Саша так привыкла к мыслям о Нем, что будто он и действительно всегда был рядом. Забудется, например, у окна – дождевые капли слетают с крыши, разбиваются о булыжники, зависают серебряными груздями – и покажется, что они видят это вдвоем. Увидела однажды, как ест Капитонихин козел: отрыгнет кусок и снова потянется к нему длинной мордой, и затрясет мелко бородой, пережевывая; засмеялась на эту мерзкую повадку, приглашая и Его вместе посмеяться. А кругом пусто.

Тогда она, странно сказать, начинала представлять себе их будущее вдвоем, какую-то сельскую утреннюю дорогу, по которой они идут рука об руку. Будущее – единственное из времен, которое протекает согласно законам высшей справедливости.

С наслаждением думала Саша о том, как будет рассказывать Андрею обо всем, что происходило с ней, пока они еще жили каждый своей отдельной жизнью. Например, о буйных, нелепых соседях с обидной фамилией Суки.

Однажды в новогоднюю ночь Суки позвали их посмотреть на елку с зажженными свечами. При них поставили елку на патефонный диск, дядя Ваня зажег свечи и пустил ход. Обернувшись пару раз, как сарафанная красавица, елка тут же вспыхнула, и они вместе тушили ее половиками.

Она хотела рассказать Андрею о Капитонихе, у которой в комнате висит доска с меловыми записями долгов соседей. Саша однажды прокралась, пока Капитониха готовила свинье корм, и стерла все долги мокрой тряпкой.

Саша мечтала о том, что когда они поженятся, то обязательно купят бабке Вере матрац и детям своим все время будут покупать шоколадное масло, а фикуса у них в комнате не будет. Потому что вчера она узнала, что он вредный – по ночам выдыхает углекислый газ и можно задохнуться.

Все, что понравится ей, она тут же прописывала в их будущей жизни. У соседей стали появляться шелковые абажуры – она решила, что у них в доме будет абажур. Потом стали входить в моду пикейные одеяла, и она мысленно загнула еще один палец. Чернобурки, румынки, крепдешин, пальто с пелеринкой, которое купили Маше Зайцевой, – все это она примерила на себя. А ему они сразу же купят двухколесный велосипед. Она уже знала, что он мечтает о велосипеде.

Саша проявляла чудеса смекалки: льстила, выслеживала, входила в доверительные отношения с его соседями, друзьями и с друзьями его друзей и скоро знала о нем все, что в силах знать один человек о другом, не умея проникнуть в его мысли и сны.

Но пришел день, и Саше открылось, что то, в чем привыкла находить она столько радости, называется несчастьем.

День этот запомнила она на всю жизнь. За руку пришли сразу две беды.

По дороге из школы ее догнал соседский Толик – долговязый парень с рыжими ресницами и бровями, по прозвищу Моль. Покрываясь на ее глазах крупными пятаками, под каким-то дурацким предлогом он открыл ей тайну родителей. Так Саша узнала, что живет с неродным отцом.

Никогда не забыть ей эти пятаки на рыжем лице и подрагивающие в улыбке червячки губ. Как ни странно, больше всего угнетало Сашу то, что это известие принес ей Моль. Вспомнился эпизод из детства. Ей было лет семь, ее не выпускали на улицу после воспаления легких и устроили баню прямо в комнате – в оцинкованной ванночке. Вдруг раскрылась дверь, и из коридора потянуло сырым холодным воздухом. Она обхватила руками плечи и обернулась: в дверях лежал притворно упавший Толька-Моль и улыбался. Может он из вредности сделал это, чтобы напустить в комнату холод? Никогда в жизни, даже к Капитонихиному козлу, не испытывала она такой брезгливости. И надо же было случиться, чтобы именно Моль рассказал ей сегодня правду об отце.

Дело было весной. В воздухе арбузно пахло оттаявшей стружкой и опилками, которые наносило ветром с «Катушки».

Саша пыталась что-нибудь подумать о своем родном отце. Настоящей в ней была сейчас только обида на родителей. Она понимала, что никогда не посмеет спросить их о том, что узнала сегодня, и от этого становилось еще тяжелее.

Не заходя домой, Саша пошла к пристани. С Невы дул ледяной ветер. Он мгновенно прогнал из тела последнее тепло, и глаза ее сроднились со всем на этом выстуженном берегу. В стороне с баржи сгружали гравий, высвеченный солнцем до последнего зернышка. Рядом возвышалась желтая гора песка. Еще недавно они съезжали с нее на санках. Двое мужчин большими сачками ловили с торцов корюшку. Мальчик разбивал булыжником кирпич. Все они, и несколько берез на пригорке, и поваленный дуб, и перевозчик в лодке с красными руками существовали как бы отдельно в этом ледяном сквозняке, стараясь безуспешно сохранить остатки тепла внутри, и все поэтому были близки и понятны ей.

Ютка и Шиндя тоже оказались на месте у перевоза со своим раскрытым деревянным чемоданчиком. Он – маленький, в армейских галифе из диагонали и в ватнике, она повыше, худенькая, в лисьей короткой шубке с улыбающимися плешинами, в резиновых полусапожках. Так и остались они в памяти Саши виньетками детства, присевшие как грачи у своего переносного магазинчика.

Сегодня в чемодане у них Саша разглядела красные глиняные свистульки, раскидаи, бумажные веера и петушки из жженого сахара на палочках от эскимо.

Она купила одного петушка и стала сосать его. Скоро Первое мая, подумала девочка, школа пойдет на демонстрацию с собственным духовым оркестром, который будет играть недавно разученную песню «Солнечный круг», и они станут петь ее до хрипоты и раз, и два, и три, а мальчишки будут пускать раскидаи.

Почему-то именно эта картина праздника вызвала у нее первые за день слезы. Вдруг вспомнилось, как однажды в ЦПКиО отец купил ей эскимо, а сам полез прыгать с парашютной вышки. Отвлеченная эскимо, она отпустила его спокойно, но, увидев, как маленький отец ползет в середине вышки, заплакала, закричала, умоляя его спуститься. И отец увидел ее сверху, и улыбнулся ободряюще, даже помахал рукой, но не спустился. В тот день ей было просто страшно, и больше ничего, казалось, что отец может разбиться и она останется на газоне одна, с липкими от эскимо руками. Но сейчас, вспомнив это, Саша подумала, что так мог поступить именно неродной отец, родной спустился бы непременно.

Подумав так, она еще сильнее заплакала, но не от обиды на отца, а оттого, что могла так о нем подумать.

Домой Саша вернулась словно бы другим человеком. Слезы высохли. Ей надо было решить пять вариантов к завтрашней контрольной по алгебре. Надо выпустить полетать по комнате щегла. К тому же сегодня ее очередь надраивать веником пол в коридоре.

Но не зря говорят, что беда не приходит одна.

Не успев скинуть в прихожей пальто, Саша почувствовала беспокойство. «Пека, – позвала она щегла, – голубчик, ты что молчишь?» Однако и на голос ее Пека не ответил, не запрыгал с жердочки на жердочку, как обычно. Саша вскочила в комнату, и поначалу ей показалось, что клетка пуста, но, подойдя поближе, она увидела Пеку. Он лежал на спинке, лапки его были поджаты, а восковые крылышки чуть отвалились от тельца.

– Баба Вера! – закричала Саша и бросилась вниз.

Баба Вера, разводившая в корыте щелок, поворотила на девочку снизу светлое лицо, и оно показалось Саше равнодушным.

– Баба Вера, – сказала она со странной, словно навязанной ей улыбкой, – Пека умер.

Ни слова не говоря, покатилась с ней вместе баба Вера, словно пыльный дождевой шарик, к бараку; увидев щегла, прижала к груди руки и две слезинки выкатились из ее глаз.

– Ах, сирото ты мое…

Сашу не оставляли испуг и оцепенение.

– Наверное, он объелся, – сказала она машинально.

– Им объедаться-то, махоньким, нельзя, – согласилась баба Вера, вытирая слезы. – А может, по щеголке стосковался…

– Я хотела к лету выпустить, – сказала Саша.

– Конечно, – закивала баба Вера, и Саша услышала в этом: «Не терзайся, я ж знаю…»

– Щас вот, давай мы его, бедного, схороним, – сказала баба Вера. Она открыла клетку и небрезгливо, нежно вынула из нее Пеку.

Саперной лопатой вырыли они у барака ямку, завернули щегла в тряпочку, присыпали землей и могилу приложили камнем, чтобы коты не разрыли.

– Им только дай, – сказала баба Вера, и видно было, что котов она тоже любит и не сердится на них.

Саша бродила возле барака, и нехорошо ей казалось ступать на землю, в которой лежал теперь Пека. А на земле этой щепки сосновые, и первая травка из нее потянулась, и металлические пластинки буквой Ш валяются, разбросанные, и кое-где куриным пометом как изморозью их обметало. Смотрит Саша на землю и не в силах взгляда от нее оторвать.

То, что сообщил ей сегодня Моль, казалось, навсегда отняло у нее ее легкость, но она чувствовала, что как бы и укрепило ее. Но нет, нет – она забыла о Пеке, о смерти. Теперь сама ее готовность жить, любить, терпеть, прощать показалась Саше странной и ненужной.

Глупые куры, вздергивая шеями, прохаживались возле Пекиного камня, и надо было бы их отогнать. Но она не сдвинулась с места.

Где-то в районе мыловаренного завода, возвращая ей слух, сипло свистнул паровоз. Птицы перед наступлением темноты были особенно возбуждены и торопливы. Артемовы по-летнему распахнули окно, и из него доносились звуки трубы. Она еще не успела принять то, что вернуло ей зрение и слух, но почувствовала, как в душе что-то начало оттаивать и легонько заныло. И тут впервые за целый день Саша вспомнила о Нем, и уже одно то, что она может сейчас увидеть Его, представилось ей спасением.

Саша нашла его в саду. Их сидело человек десять на сдвинутых скамейках. Они подбрасывали по очереди спичечный коробок, ожидая своей очереди играть в настольный теннис «на мусор».

Первой ее заметила Ленка Шпаликова.

– Привет, – сказала Шпаликова. Была как раз ее очередь кидать коробок. Она подцепила его ногтем большого пальца – коробок перевернулся и упал этикеткой вниз.

– Пять, – сказала Ленка и подцепила коробок еще раз. – Пусто. Ты будешь? – обратилась она к Саше.

Саша отрицательно покачала головой.

На Нем был сегодня с широким воротником серый свитер, в котором он ей особенно нравился. Он то и дело прятал в воротник подбородок. Когда она отказалась играть, он посмотрел на нее своими грустными глазами, и Саша попыталась в ответ улыбнуться. Но улыбка ее опоздала – он уже подбрасывал коробок.

– Ого, двадцать пять! – воскликнул кто-то, когда его коробок стал на попа. – Давай еще.

– Десять, – сказал Он.

– Даешь! – протянул тот же завистливый голос.

– У нас как в швейцарском банке, – улыбнулся он.

Саша подумала, что совершенно не знает, какие, собственно, у них с Ним отношения. Может ли она, например, сейчас подсесть к нему, отозвать в сторону или нет. И поняла, что не может. Мама бы сказала, что они просто малознакомые люди. Саша не посмела бы даже пригласить его на свой день рождения.

Но кто же тогда ее близкий знакомый?

«Пусто». – «Тоже пусто!» – «Пять!» – слышала она голоса, которые казались ей такими же неодушевленными и бессмысленными, как удары теннисного шарика о ракетки.

– У меня Пека умер, – сказала вдруг Саша тихо. «Ну же, ну же, ты слышишь?!» – крикнула она про себя. Он один из всех оторвал глаза от прыгающего коробка, будто не задевая чужого слуха, слова ее перенеслись прямо к нему.

– Эй, мастера, какой у вас десяток? – спросил Дзюба.

– Игра до двух, – ответили ему. И тут же: – Все. Следующий.

Следующим был Он. Разыгрываясь, он то и дело, как бы прося прощения, поглядывал на нее. Саша смотрела на него не отрываясь.

– Кто такой Пека? – спросила Шпаликова, натягивая юбку на свои угловатые коленки, из-за которых год назад ее выгнали из балетной школы. Саша повернулась к ней недоуменно – откуда она знает про Пеку? Потом сказала сдавленным голосом:

– Щегол. – И тут же снова повернулась к Нему. Он внимательно взглянул на нее, но уже шел счет, он был увлечен и на нее больше не посматривал.

– Птиц держать в доме – варварство! – сказал Дзюба. – Эй, мастера, какой счет? Сейчас возьмет ракетку король пинг-понга, – добавил он, явно имея в виду себя.

– Пунк-пинга, – иронически сказал Он.

– А собак – не варварство? – спросила Ленка, зная, что у Дзюбы живет овчарка.

– Собака другое дело. Собака – друг человека!

– А Дзюба – друг собак, – добавил кто-то ехидно.

– А по самовару? – вскинулся Дзюба.

Саша почувствовала, что вот-вот разрыдается.

«Господи, неужели он не понимает, что я к нему пришла, – думала она. – Ну, проиграй, проиграй! Что тебе стоит? Ну, пожалуйста!»

Но он выиграл. Обыграл он и короля пинг-понга, и Ленку Шпаликову, и Славика Данакина, который, считалось, играл гораздо сильнее его. Он был в азарте, раскраснелся, скинул свитер. Народ стал понемногу расходиться, оставив надежды на реванш.

– Этот теперь, пока под стол не свалится, своего места не уступит, – заметил кто-то неодобрительно.

– Пошли, что ли? Уже шарика не видно, – сказал очередной проигравший.

Но тут вскочил Данакин, крикнул:

– Контровую?

– Битте-дритте, – сказал Он.

Небо темнело, подрагивая зелеными всполохами. Ветер утих, и стало неожиданно тепло, даже душно.

Саша вышла на улицу и увидела, что в дальнем конце ее, прямо на асфальте стоит огромная, с обеденный стол, луна. Фонари копошились на ней белыми светлячками. Луна была совсем близко, и Саша подумала, что до нее, наверное, можно доехать на трамвае. И тут, словно в ответ на ее мысли, одинокий вагончик сбросил у Сашиных ног сноп искр и раскрыл двери. Она вскочила в пустой вагон. Как только вагон тронулся, луна начала медленно подниматься над улицей.

У КОГО ИЩУ ПРОЩЕНИЯ? ЧЕГО ХОЧУ? Кто наградил меня этим поздним зрением, позволяющим сочинять правдоподобные небылицы о той, которая была для меня то тайной, то тоской, то мыслью, то прихотью, то раскаянием? Хочу заплакать, а тороплю слово к слову.

Потом кто-нибудь поймет причину моей смелости или трусости, и окажется, быть может, что только в ней, в этой причине, все дело. Но и тогда, я думаю, не поймут возгласа датского принца, притворяющегося безумным: «О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности, только избавьте меня от дурных снов».

…Есть воспоминания, подобные навязчивому сну: чем больше хочешь забыть их, тем чаще они проникают в им одним заметную щель и вновь возникают перед тобой – до жути осязаемые и оснащенные подробностями.

Я болен. Зимой у меня обнаружили порок сердца – следствие перенесенного на ногах гриппа. Три месяца пролежал я в постели, не чувствуя даже легкого недомогания и то и дело собираясь вскочить и пробежаться по комнате. Только боязнь того, что я буду веревками привязан к постели, как обещали врачи и родители, останавливала меня.

Я сходил с ума. Язык уже с утра был шершавым от лекарств, будто я наелся хурмы. Бодрая песенка: «Бери коньки под мышку – и марш на каток!» – действовала сильнее пыток. Я стал выключать радио. Но тут же начинал слышать отрывистые голоса мальчишек за окном. Они возникали и исчезали, как брошенные в пропасть камешки. Яблочный запах снега из форточки обжигал ноздри.

Оставались книги. Читал я почему-то украдкой, как будто и это мне было запрещено. А книги были важные, те, что не по возрасту. «Осуждение Паганини» Виноградова, «На воде» Мопассана и его же «Милый друг». Герои их – гений, философ и любовник – и каждую книгу я воспринимал как их исповедь. Доза этих преждевременных для меня откровений оказалась не смертельной лишь потому, что я, видимо, не все умел понять, казался себе то одним, то другим, то третьим, оставаясь обыкновенным школьником, у которого обнаружили порок сердца.

Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.

По ночам из-за занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор зовет меня к смерти.

Ключ ко многим видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Но почему я боялся его? Ведь он был добр…

Когда никого в комнате не было, я вставал с постели, садился за фисгармонию, половина клавиш которой западала, и, не имея никакого представления о нотной грамоте, подолгу импровизировал. Уже одним тем, что решался входить за занавеску, я бросал вызов глиняному доктору.

Чувствовал ли я себя в тот момент творцом? Вряд ли. Хотя… Клавиши руководили моими пальцами, фисгармония вздыхала, когда в слепом повиновении ей я погружался в дремучие звуки и вдруг вплывал в быстрое течение случайной мелодии.

Комната, в которой я пролежал всю зиму, с вышитой на белой скатерти девушкой, бесконечно протягивающей мне ложечку с микстурой или манной кашей, с запахами лекарств, густо замешанными на запахе душной герани, – все преображалось музыкой. Тупые удары некоторых молоточков о деку были так же необходимы здесь, как и все остальное.

В эти дни я часто думал о Ней.

Случалось, особенно вечерами, какая-то теплота проходила волной по телу, становилось радостно и уютно, будто я – шарик, удачно попавший в лузу. Зрение начинало играть. Так бывает при высокой температуре: путаются масштабы предметов. Маленький троллейбус за окном катился бесшумно и, казалось, вот-вот въедет на подоконник и обронит на пол лиловые искры. А тени длинных плоских кактусов на занавеске, напротив, напоминали высокий тропический лес, в котором ползают огромные черепахи. Черепахами были непомерно крупные божьи коровки. В комнате прибавлялось теплых коричневых теней, как на старых картинах. Я видел ее картиной комнаты и комнатой, то есть как бы и видел и вспоминал одновременно.

В такие вечера я начинал осторожно искать нужное мне воспоминание. Знал: если правильно вспомнить, радость станет полнее.

Так вот – таким воспоминанием часто оказывалась Она.

Смешно сказать: в эти годы мы еще, по существу, не были знакомы. Я не знал, где она живет, есть ли у нее братья и сестры. О чем она любит думать перед сном – я ничего про нее не знал. Сначала она просто была из круга тех, кого знаешь в лицо, потом перешла в другой, где у всех уже были имена, затем, встречаясь на улице, я стал говорить ей «привет», но не останавливался.

Но вечерами далекость эта казалась неважной, одной из тех преград, которые теряют силу для больных и влюбленных.

Наутро в импровизациях появлялась Ее мелодия, с ней я чувствовал себя в безопасности, она легко побеждала мелодию глиняного доктора.

В марте мне разрешили снова пойти в школу. В первый же день я почувствовал себя в классе чужим. Дело даже не в том, что за непонятными мне шутками стояли какие-то приключившиеся без меня истории, без меня произошли невидимые перемены в отношениях, образовались новые, соперничающие между собой кружки. Главное – я сам был другим. Эпидемические веяния, вследствие которых у всего класса вдруг появлялись щелкалки, изготовленные из фотопленки, или начиналось повальное увлечение Жюлем Верном, который всегда казался мне скучным, теперь мало меня интересовали.

Одноклассники моментально почувствовали это. В первую же неделю меня почему-то не предупредили о намеченном на следующий день срыве нулевого урока.

Наутро один из всего класса я пришел в школу. Во всю жизнь не забуду себя в пустом классе. Я смотрел из окна на кошку, которая нескончаемо долго бежала к мусорным бачкам, оставляя на фиолетовом снегу черную пунктирную дорожку, и чувствовал, что, как только кошка добежит до своих бачков, я расплачусь. Два моих неестественно белых лица отражались в незамерзшей части стекол.

То, что обо мне забыли, было страшнее презрения или насмешки.

В класс вошла Варвара Михайловна, географичка. Она все поняла без слов.

– Ну, хорошо, посиди, повтори пока что-нибудь, – сказала она, наконец. Я услышал в интонации холод и неодобрение.

«За что?» – подумал я тогда.

Запах карболки, мастики, мокрой тряпки и снежного воздуха из окна – запах покинутости и непоправимого несчастья.

Не за Колю Ягудина ли отплакалось мне тогда?…

Помню, что уже в то утро вместе с обидой во мне мелькнуло желание быть как все, окончательно забыть о фисгармонии, снова стать благополучным, любимым и глупым. Я держался еще некоторое время в роли отверженного, но, в сущности, это уже было поражением. Свое повзросление я воспринимал как тайную болезнь. Я ненавидел себя за то, что не могу жить как прежде, что школьная жизнь, о которой во время болезни мечтал я как о счастье, теперь кажется мне обузой.

Настоящая встреча с Ней теперь казалась еще более неосуществимой, чем до болезни.

Я чувствовал себя совершенно несчастным. Гений, философ и любовник, пришедшие ко мне из книг, сбили меня с привычной колеи, но не наставили на новый путь.

И вот, помню, уже перед летом я спустился после уроков, как всегда в стороне от всех, в школьный вестибюль. Солнце, ворвавшись в окна, подняло клубы розовой пыли. Тонкие наши тени пересекали пол и с ртутной проворностью втекали на противоположную стену. Ослепнув от солнца, все говорили громче обычного, смеялись. Девчонки крутились у зеркала. Вокруг меня кипел и извивался веселый школьный ад.

Вдруг между горящими лицами девчонок со светящимся вокруг их лбов рыжим волосяным дымом я увидел в зеркале свое лицо, погруженное в чью-то тень. Оно поразило меня свечечной бледностью. Глаза смотрели угрюмо. Мне показалось, что несколько девчонок с досадой обернулись в мою сторону.

Пытаясь скрыть слезы, я выскочил на улицу. Солнце ошпарило глаза. Я прищурился и увидел ожидающую меня вдалеке маму. Она стояла в старомодном крепдешиновом платье с плечиками, пояском и широкими, еще и ветром вздутыми рукавами. На руке у живота висела большая плоская сумка с громким металлическим замком. Зимой, когда я еще лежал в постели, она сделала новую прическу – корзиночкой, к которой я неосознанно ревновал.

Сейчас же острая жалость к себе неожиданно перешла в жалость к маме.

Мама помахала мне рукой. Я машинально ответил и вдруг (что со мной случилось?) бросился навстречу ей вприпрыжку, поддал кому-то портфелем, пропустив мимо удивленный взгляд, и еще издалека закричал: «Привет!»

От меня разило здоровьем, беззаботностью и уверенностью в себе. Мама должна была подумать, что у ее сына много обожающих его друзей, что все мне дается с лету, и ей остается только гордиться мной.

До сих пор не могу понять, как тогда, на школьном крыльце, родился во мне этот жест, в каких потемках сознания совершился. Одно очевидно – тогда совершилось непоправимое. На школьном крыльце я узнал о существовании лазейки, в которую теперь мог убегать и которую никогда уже не выпускал из виду.

Я бросился наверстывать упущенное за время болезни. Гордость уступила место тщеславию, а оно насыщалось уже только тем, насколько мне удается быть похожим на других и быть из них лучшим. Я брался за все. Как ни далека мне была техника, я, повинуясь моде, стал вместе с другими мастерить радиоприемники, часами простаивал у магазина «Пионер» в поисках ферритов, триодов, панелей и вскоре преуспел в этом деле.

Только перед глиняным доктором я по-прежнему чувствовал себя беззащитным, только при встрече с Ней оставался беспомощен.

Временами мне казалось, что она совсем не замечает меня, и я из кожи лез, чтобы завладеть ее вниманием. При ней я навязывался в заведомо безнадежные поединки и часто побеждал. Я мог при ней перепрыгнуть с одного ряда сараев на другой в том месте, которое еще вчера казалось площадкой для самоубийц. Одно время я стал замечать, что они с подругой подолгу сидят у теннисного стола, наблюдая игру мальчишек. Уговорив приятеля, я стал тренироваться по утрам, до начала уроков, чтобы однажды поразить ее. Но часто, уже бросившись в очередную авантюру, я затылком чувствовал, что она даже не смотрит в мою сторону.

Однако куда было страшнее, когда она все же обращала на меня внимание. Почему-то это случалось именно в те моменты, когда я забывал завоевывать ее.

…Мы разбиваемся на команды для игры в казаки-разбойники. Уже все парами подошли к атаманам: «Мать, а мать – чего тебе дать?…» Остались почему-то только мы. Она берет меня за руку и тянет в сторону:

– Или ты не будешь?

– Буду.

Она смотрит на меня, будто выпивает глазами. Взгляд – долгий глоток. Потом, словно от перенасыщенности, глаза наполняются усталостью, почти страданием и умирают под большими веками, но уже через мгновение возникают вновь для нового долгого глотка.