Полная версия

Религия как дар. Педагогические статьи и доклады

В Англии указанная интерпретация, предполагающая выделение внутри неконфессионального религиозного образования двух совместимых, но различающихся трендов (“about” и “from”), становится официальной. На основе такого разделения построен первый национальный стандарт религиозного образования Англии, принятый в 2004 г.[39] Основные директивные документы местных органов управления образованием, устанавливающие религиозно-образовательный стандарт, – так называемые согласованные программы (“Agreed Syllabus”) – также обычно включают два параллельных блока методических рекомендаций, соответствующих двум учебным целям. Так, согласованная программа графства Сюррей[40] определяет два основных учебных блока как «учение о религиях знание и понимание (цель 1)» и «учение у религии: исследование, рефлексия и отклик на религиозные верования, ценности и опыт (цель 2)». Согласованная программа графства Линкольншир определяет соответствующие блоки как «учение о религиях и исследование опыта человечества (цель 1)» и «учение у религии и отклик на опыт человечества (цель 2)»[41].

Предпринимаются попытки разработки парадигмальных типологий, в которых изменение подходов к РО рассматривается как следствие более крупных культурологических и цивилизационных сдвигов. Так, П. Шрайнер с соавторами вводит представление о современном переходе от механической к холистической образовательной парадигме, основанием для которого служит изменение гносеологической ситуации в науке[42]. Ряд авторов осмысливает современные процессы, затрагивающие теорию и философию РО, под категорией РО постмодерна, отмечая вклад постпозитивистской философии в реабилитацию религиозной картины мира[43]. Голландский философ образования Вилна Мейер акцентирует герменевтическую общность религиозного и гуманитарного знания и на этом основании предлагает рассматривать РО в ряду гуманитарных дисциплин со всеми вытекающими парадигмальными изменениями подходов к преподаванию[44]. Ф. Н. Козырев выдвигает, также на эпистемологическом основании, представление о закономерной смене образовательных парадигм, в которой типология религиозного образования (религия как закон, как факт и как дар) вкладывается в более крупную парадигмальную типологию (схоластическая – сциентистская – гуманитарная парадигмы) и вводит понятие гуманитарного религиозного образования[45]. Все перечисленные попытки объединяет представление о ключевой роли, которую играет в построении современной методологии религиозного образования кризис сциентизма, позитивизма и научного объективизма, характеризующий период распада модерна.

Ниже приведена сводная таблица модификаций наиболее распространенной на сегодняшний день типологии религиозно-образовательных парадигм Смарта – Гриммита.

ТАБЛИЦА 2.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СМЕНЕ ПАРАДИГМ

5. Типология религиозно-образовательных моделей

Систематизация моделей религиозного образования предполагает переход с теоретического на методический уровень типологической системы, переключение со стратегических на тактические образовательные задачи. В качестве критерия для выделения типов на этом уровне выступают общность и различия в способах достижения педагогических результатов, заданных в рамках той или иной парадигмы. Опорное понятие этого уровня – модель образования – можно определить как обобщение, отражающее структуру и функции конкретного типологически воспроизводимого способа осуществления образовательного процесса[46]. Синонимами модели могут выступать такие понятия, как «дидактическая система», «методика», «подход», иногда – «педагогика». В рамках одной модели может реализоваться множество образовательных программ.

Развернутая типология современных моделей РО содержится в сборнике «Педагогика религиозного образования» под редакцией М. Гриммита[47]. Майкл Гриммит различает восемь типов современных неконфессиональных моделей религиозного образования, развиваемых в Англии[48].

• Экзистенциально-эмпирические имплицитные модели (H. Loukes, 1961; R. Goldman, 1965; J. Hull et al., 1970). Наибольшую известность и широкое практическое применение получила в этом типе модель РО для начальной школы «Дар ребенку» Дж. Халла, разработанная в рамках проекта «Религия на службе ребенка» в университете

Бирмингема (1984–1991). «Дар ребенку», по определению его автора, – это «сильный» подход к ознакомлению ребенка с религией, предполагающий глубокое экзистенциальное соприкосновение с миром религий. Разработка подхода сопровождалась концептуальным обогащением педагогики РО понятиями «нумена», «религии как дара», техниками «двусторонней шнуровки» при отборе содержания, техниками «ввода» и «дистанцирования».

Феноменологическая эксплицитная модель (N. Smart, 1968; J. Rankin et al., 1982). Шестимерная феноменологическая модель Н. Смарта стала архетипом «феноменологического подхода», систематически представленного в 1971 г. в методическом руководстве школьного комитета Ланкастера (“School Council Working Paper 36”). В последующем к разработке подхода подключилась «Рабочая группа по мировым религиям в образовании» (“Shap Working Party”), в результате чего в 1976 г. стартовал образовательный проект в Чичестере, нацеленный на развитие феноменологического подхода Смарта.

Интегративные эмпирико-феноменологические модели (M. Grimmitt, 1973; D. Holm, 1975; D. Hay et al, 1990). В основе этого типа моделей лежит идея М. Гриммита о необходимости дополнения феноменологического рассмотрения религии в модели Н. Смарта «экзистенциальным измерением». В 1973 г. Гриммит предлагает свою «двуплановую феноменологическую модель», в которой предметное изучение религий предваряется изучением «экзистенциальных тем», активирующих восприимчивость ребенка к религии через обращение к повседневному опыту. Одна из линий развития этой идеи привела в 1975 г. к появлению проекта Ноттингемского университета, нацеленного на расширения возможностей применения экспериментального метода в области РО.

Развивающие инструментальные модели (M. Grimmitt & G. Read, 1977; Read et. al, 1986; J. Hull et al., 1996). Выделение этого модельного типа стало результатом дальнейшего переноса фокуса педагогических интересов с изучения религии как внешнего факта на личностные аспекты религиозности учащегося. Вестхиллский проект, сыгравший важную роль в развитии данного направления РО, начался в 1980 г. и свел в одну исследовательскую группу М. Гриммита, австралийского теоретика Г. Рида и практикующих школьных учителей из Англии Дж. Раджа и Р. Ховарта. Основной задачей проекта стала разработка принципов отбора содержания РО в опоре на психологию личностного развития с фокусированием на его духовную составляющую. Теоретически важными результатами проекта стала книга М. Гриммита «Религиозное образование и человеческое развитие» (1987), разработка концептуальной модели “learning about – learning from” и рекомендаций по проектированию содержания личностно ориентированного развивающего РО.

Этнографическая интерпретативная модель (J. Everington, R. Jackson et al, 1995), известная также как модель Уорвика, является, возможно, самой популярной в мире моделью культурологически ориентированного РО. Модель разработана на базе Уорвикского университета под руководством Р. Джексона как результат исследований, выполнявшихся с 1976 г. на базе университета, с 1980-х – в школах, а с 1994 – в рамках специально созданного в целях проекта Уорвикского института образования. Модель представляет одно из направлений развития феноменологического подхода. Она предполагает представление учащимся многообразия религиозных феноменов, активное участие школьников в интерпретации и смыслообразовании, а также рефлексивное соотнесение религиозных смыслов с собственным опытом. В рамках проекта разработан оригинальный концептуальный аппарат, включающий представление о трех фазах учебного цикла (репрезентация, интерпретация, рефлексия), о техниках осцилляции и эдификации.

Теоцентрическая концепт-крекинговая реалистическая модель (T. Cooling, 1993) может рассматриваться как попытка реализации в контексте светской школы религиозного образования, насыщенного конфессиональным вероучительным содержанием, но не теряющего при этом основных признаком неконфессиональности. Основной принцип концепт-крекинговой модели, разработанной в Стэплфорде под руководством Т. Кулинга (1986–1996), заключается в систематическом преподавании учащимся христианской доктрины и нацеленности этого преподавания на понимание. Ключевым элементом системы является герменевтический процесс перевода религиозных понятий на язык, понятный детям. С этой целью используется техника «концепт-крекинга» – расщепления понятий.

Критико-реалистическая модель «религиозного ликбеза» (A. Wright, 1993) исходит из понимания растущей необходимости обеспечения духовной и религиозной «грамотности» школьника для решения всех других, более возвышенных педагогических задач, ставящихся перед РО. Развитие модели осуществлялось в 1996–2000 гг. в рамках проекта «Духовное образование» в Королевском колледже Лондона. Руководитель проекта Э. Райт подвергает многосторонней критике «либеральные подходы» к РО, делающие ставку на креативность учащегося и не достаточно учитывающие эффект культурно-обусловленного предпонимания религиозных истин. Опираясь на философскую герменевтику Гадамера и Хабермаса, он пропагандирует более реалистический подход, в котором «герменевтика традиции» и «герменевтика критицизма» будут приведены в более сбалансированное и педагогически продуктивное отношение. Воспитание ребенка «внутри традиции» составляет в этой модели необходимый этап формирования религиозного понимания.

Конструктивистские модели (Erricer C. & J., 1994; M. Grim-mitt, 2000). Этот тип включает два достаточно сильно расходящихся направления, объединяющим звеном которых служит опора на педагогический и философский конструктивизм Пиаже, Выготского, Глазерсфельда. Одно из направлений развивается с 1993 г. группой исследователей, включающих чету Эррикеров, Д. Салливана и Дж. Логана. Это направление, названное его разработчиками «нарративной педагогикой», исходит из конструктивистской посылки о существовании у ребенка активных апперцептивных структур сознания – конструктов, или нарративов, в терминологии авторов подхода, – которые задают определенный способ интерпретации реальности. Из этой посылки делается вывод о необходимости радикального пересмотра логики учебного цикла, в котором традиционно вопрошание учащегося предваряется преподаванием, хотя в интересах успешной ассимиляции внешних содержаний внутренними структурами должно быть наоборот. Другое направление, формирующееся в полемике с первым, представлено конструктивистским подходом М. Гриммита. Разделяя общую конструктивистскую посылку и преданность диалоговому характеру обучения, М. Гриммит расходится с представителями «нарративной педагогики» в оценке роли методического обеспечения учебного процесса. М. Гриммит критически относится к акценту на спонтанности и предлагает по-новому алгоритмизировать учебный процесс, исходя из задачи активного конструирования и реконструкции когнитивных схем обучаемых.

С другим возможным вариантом модельной типологии знакомит статья сотрудницы Уорвикского университета Джулии Ипгрейв «Духовность: современные тенденции в религиозном образовании», опубликованная в 2010 г. на русском языке (перевод Ф. Н. Козырева)[49]. Эта типология отличается как территорией охвата (обобщен европейский опыт РО), так и принципами, положенными в основу систематизации. Дж. Ипгрейв предлагает рассматривать пять разных содержательных тем, вокруг которых ведется научная и методическая полемика при разработке моделей РО и которые в результате оказываются центральными содержательными компонентами выработанной модели. Это:

• духовность и наследие,

• духовность и индивидуальное развитие,

• духовность и общность,

• духовность и сегодняшний мир,

• духовность и трансцендентное.

Для первого типа ключевым является вопрос о том, какую роль должно играть религиозное образование в передаче детям знаний и содержаний, позволяющих позиционировать себя внутри истории, традиции и культуры. Модели, формируемые при такой постановке вопроса, обычно носят выраженный культурологический характер (в пример приводится Италия и Франция).

Второй тип связан «со сдвигом в сторону холистического и педоцентрического понимания школьного обучения». Модели этого типа нацелены прежде всего на индивидуальное развитие разнообразных способностей ребенка, по отношению к чему знакомство с религией выполняет инструментальную роль. Проблема связи религиозного образования с естественным развитием ребенка приобретает в этом типе центральное значение при развитии теоретических положений и их практическом применении. В качестве примера приведены некоторые из подходов, отнесенных М. Гриммитом к категориям экзистенциально-эмпирических имплицитных, интегративных эмпирико-феноменологических и инструментальных развивающих моделей.

Модели третьего типа носят подчеркнуто диалогический характер и сфокусированы в большей степени не на личностном развитии, а на построении взаимопонимания и налаживании добрососедских общественных отношений. Примером служит гамбургская модель «Религиозное образование для всех», разработанная под руководством В. Вайсе. Дж:. Ипгрейв отмечает принципиальную важность концепции “nachbarreligion”, «религия ближнего» для проектирования моделей этого типа.

Четвертый тип может быть назван проблемно-ориентированным подходом, обретающим растущую популярность в странах Европы (пример – Шотландия). Уроки религии при этом подходе строятся на обсуждении тем, актуальных в современной общественной полемике, и знакомстве с позицией, занимаемой по этим вопросам религиозными объединениями. Такие обсуждения целенаправленно сопрягаются с глубинными вопросами о смысле и ценности жизни и ответственности человечества перед нашей планетой. Модели этого типа отличаются нравственно-ориентированной направленностью.

Описывая пятый тип РО, ориентированный на Откровение, Дж. Ипгрейв отмечает, что «усовершенствование традиционного религиозного образования, основанного на изучении Писаний, с тем, чтобы они могло возвышать “ум и дух”, является еще одной тенденцией развития в некоторых европейских странах». Примером такого неоконфесионального (в терминологии Н. Смарта) подхода может служить сказовая версия методики «Божественная игра», используемая в Финляндии, а также немецкое движение “Kindertheologie” – богословие с детьми.

К сожалению, типологии М. Гриммита и Дж. Ипгрейв охватывают лишь европейский опыт. Одной из актуальных задач сравнительного педагогического исследования остается разработка типологии РО, учитывающей мировое разнообразие моделей. Несомненным свидетельством того, что географическое расширение может привести к существенному обогащению спектра методических возможностей РО, выступает упомянутая методика креативного РО «Божественная игра», разработанная американским педагогом Дж. Берриманом[50], или полифоническая методика изучения религиозных культур, разработанная под руководством Д. Чидестера в университете Кейптауна в рамках проекта «Педагогика сопричастности»[51].

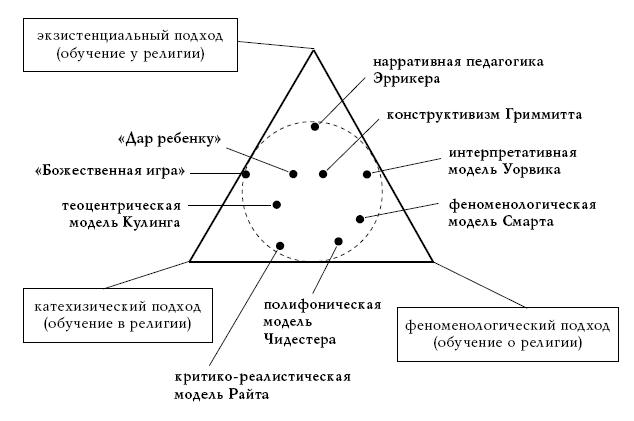

Другой пока не решенной задачей является построение модели, объединяющей парадигмальный и методико-модельный уровни типологических различий. Одна из таких попыток для неконфессионального РО осуществлена Ф. Н. Козыревым[52]. Все практикуемые сегодня светские модели религиозного образования размещены им внутри воображаемого треугольника, вершины которого составляют идеальные, или чистые формы конфессионально-катехизического, религиоведческого (феноменологического) и экзистенциально-развивающего подходов. В зависимости от того, насколько тот или иной проект или модель пытаются осуществить интеграцию либо всех трех, либо двух из указанных форм, их расположение отодвигается дальше от вершин к центру треугольника или к середине его сторон, очерчивая таким образом внутри треугольника область интегративных моделей (см. схему 2).

СХЕМА 2.

МОДЕЛИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интегративные модели далее могут быть подразделены по своему положению внутри круга на три группы, в которых в различной степени доминируют катехизическая, феноменологическая или экзистенциальная педагогическая установка. При такой типологии методика «Божественная игра», к примеру, может быть отнесена к типу «интегративной модели с экзистенциально-катехизической доминантой», а полифоническая методика Чидестера – к типу «интегративной модели с феноменологической доминантой». Принцип «картирования», примененный в такой типологии, изначально предполагает отсутствие жестких границ между типами, что больше соответствует реальному положению дел в современном школьном РО, чем табличная типологическая форма.

Школьное религиозное образование перед вызовом постмодерна[53]

Обычно о вызовах постмодерна говорят во множественном числе, причисляя к ним угрозы термоядерной катастрофы, растущее отчуждение личности, экологический кризис, деконструкцию ценностных оснований модерна. Вместе с тем есть явные признаки того, что мы имеем дело не с разрозненными явлениями, но с единым процессом вступления в некую новую культурную эпоху, с переломом, значимость которого, вероятно, следует оценивать в масштабе таких событий, как окончание эпохи Античности или переход от Средневековья к Новому времени.

В какую сторону идет это движение? Этот вопрос тревожит сегодня многих. С одной стороны, мы часто описываем вступление в эпоху постмодерна в терминах упадка или остановки той линии развития, ориентиры которой были установлены Просвещением. Иногда постмодерн прямо определяют как потерю человечеством веры в прогресс. С другой стороны, вступление в эпоху постмодерна сопровождается становлением информационного общества, прорывом в области развития высоких технологий, средств коммуникации, информационного обеспечения. В связи с этим новое общество иногда называют не только постмодернистским, но и постиндустриальным – обществом, в котором интерес и приоритет экономического развития сосредоточились на принципиально новых отраслях материальной культуры.

И с этой точки зрения постмодерн – это эпоха новых возможностей. Сознание постмодерна включает в себя не только разочарование в прогрессе, но и вступление в прогресс на некотором новом витке. Я думаю, что оппозицию двух подходов к осмыслению и описанию ситуации постмодерна – как ситуации преимущественно деструктивного или конструктивного содержания – можно было бы снять или смягчить, приняв во внимание, что мы имеем дело, в сущности, с единым процессом, несущим с собой как те, так и иные последствия. Этот процесс – рост нашего знания о мире, о нас самих, о наших способах познавать этот мир и изменять его. Он связан, с одной стороны, с возросшим техническим могуществом человека, а с другой – с накопленным историческим опытом и с убеждением в том, что техническое могущество человека следует не только приветствовать, но и опасаться его.

Природа нашего знания такова, что мы не можем продвигаться вперед, не разрушая сложившихся когнитивных схем и догматических систем. Познание требует революции, как это определил Томас Кун. А революции не всегда ведут ко злу, хотя русским в конце XX века сложно в это поверить. Один из моих основных тезисов в отношении постмодерна заключается в том, что ситуацию постмодерна и ту потерю ориентации, которая ей свойственна, вероятно, возможно интерпретировать не только в терминах кризиса упадка, но и кризиса роста. Делигитимизация метанарративов, как это назвал Ж.-Ф. Лиотар, т. е. отказ признавать право «Больших легенд» служить идеологическим основанием для объединения и солидарности человечества, происходит не только и не столько из желания поразрушать, сколько из желания остановить разрушения, начатые Просвещением.

Основная беда XX века заключалась в том, что развитие техники обогнало духовно-нравственное развитие человечества. Это большая тема, очень актуальная для русской культуры, пронизывающая ее от начала и до конца XX века. Мы находим ее у философов и поэтов Серебряного века. Как замечательно это определил Максимилиан Волошин, человек модерна «освободил заклепанных титанов… преобразил весь мир, но не себя. и стал рабом своих же гнусных тварей»[54]. Мы встречаем этот мотив как один из центральных в творчестве Андрея Тарковского уже в конце XX века в его фильмах «Солярис», «Сталкер», «Жертвоприношение».

Тот трагический опыт, который человечество получило в XX веке, во многом определяется тем простым обстоятельством, что человек не смог справится с властью, данной ему научно-техническим прогрессом. Предпринимались довольно интересные попытки описать всю историю XX века, с ее революциями и социальными изменениями, геополитикой и идеологиями, как следствие одной-единственной причины – изобретения пулемета. Это изобретение привело к кардинальному изменению способа ведения войны, к появлению феномена позиционных войн, а следовательно – к массовым наборам в армию, глубоко отразившимся на укладе сельской жизни, к дальнейшей гонке вооружений, подхлестнувшей индустриализацию, к изобретению аэропланов, бомб и т. д.

Одна из ключевых идей постмодерна заключается в том, что всякое знание сопряжено с властью. Познавательная и образовательная деятельность рассматривается в этом ракурсе как существенно интенциональная, та, в которой человек преследует свои личные и корпоративные интересы. Одной из обычных, классических интенций (общих для магии и науки) является подчинение человеку окружающих его сил природы и других людей. Акцент постмодернистской философии на этой социально опасной функции знания и образования не может рассматриваться, на наш взгляд, исключительно в терминах деструктивности. Скорее он представляется своего рода попыткой выработки иммунитета против эскалации зла и насилия в мире, в котором из-за информационной революции они обрели новые и чрезвычайно возросшие возможности. В мире, технически вполне оснащенном для осуществления тотального контроля, тотальной слежки и манипуляции сознанием, остается надеяться только на то, что на этот раз общество окажется адекватно подготовленным к новым возможностям технического прогресса. Хочется верить что, как некогда пел Александр Галич, «заколюченные параллели преподали нам славный урок»[55]. Постмодернизм выглядит как учение, для которого этот урок не прошел даром.

Школа – институт, находящийся в значительной зависимости от социального запроса и, конечно, вступление в информационное общество влияет самым решительным образом и на содержание образования, и на ценности, которые общество предлагает школе воспитывать в учащихся. Есть интересные исследования, в которых проводится прямая связь между способами ведения войны и теми ценностями, которые воспитывает школа. М. Л. Гаспаров замечательно ярко писал о том, как изобретение второй рукоятки щита в свое время породило феномен спартанского воспитания, идеал гоплита, пехотинца, человека в котором самое ценное, что можно и нужно было воспитать, – это умение стоять в строю. Это был переворот, отбросивший, как давно отжившие, те ценности рыцарского воспитания, которые воспевал Гомер. Мы знаем, какую большую роль сыграла городская школа, поддерживаемая светскими властями, в эпоху XIV–XV веков, когда возникла необходимость освоения новых возможностей в производстве пороха, как смещались интересы и ценности образования в ту эпоху.

Поэтому когда мы говорим о современном информационном обществе и школе, мы говорим не только о том, что содержание образования требует включения информатики. Мы говорим также о том, что рынок выдвигает требования к таким видам умений, к примеру, как межкультурная коммуникация, и эти требования уже записаны во многих документах не только международных, но и российских: в Национальной доктрине и концепциях модернизации Российского образования. Это требование к развитию ума, достаточно гибкого для того, чтобы быстро ориентироваться, находить, воспроизводить и выстраивать смыслы в разных языках, в разных языковых играх, в витгенштейновском смысле этого слова, в разных контекстах.

Говоря о требованиях, которые выдвигает новейшее время перед школой, мы говорим и о том, что школьное религиозное образование не может оставаться в стороне от всех идущих процессов. И вот, переходя уже непосредственно к этому сектору школьного образования, я хочу выделить несколько новых условий, в которых оно находится, и обозначить четыре самые важные, на мой взгляд, особенности ситуации постмодерна, а затем уже сказать о том, каковы могут быть ответы на вызовы, сопряженные с ней.