Полная версия

Сын атамана

– Много благодарен, святой отче, – отвечал Курбский, – сыт уже по горло. Вот медком еще запить… Что за вкусное питье!

– Да, пойло доброе, меды у нас ставленные; тоже про одних лишь дорогих гостей: сами мы, иноки, квасом пробавляемся. А варенухи нашей еще не отведал?

– Нет.

– Так выкушай посошок, – продолжал хозяин-настоятель, наливая гостю полную чару ароматного взвара, – из вина, вишь, и меду с пряными кореньями сварена. Изрядный по сей части у нас отец чашник. Горе вот только, что сам уж не в меру падок до своих взваров; того гляди, отставить еще придется!.. – словно про себя, в сердцах пробормотал строгий начальник обители.

– Не погневись, святой отче, – заговорил тут Курбский, – коли я спрошу тебя по всей простоте: будет ли, как полагаешь, от запорожцев моему царевичу в ратном деле большая помога?

– Помога-то была бы, как не быть; их хлебом не корми, дай лишь повоевать! – подтвердил отец Сера-пион и, оглянувшись на притворенную дверь, понизил голос. – Но поразмыслил ли ты, сыне милый, на кого ты с ними ополчаешься? На родичей своих, москвичей!

– Но чтобы возвести на прародительский престол настоящего царя московского!

– Да ведь запорожцы-то, как они мне не любы, сказать келейно, народ зело дикий, буйный, конь одичалый без узды, саранча египетская, пламя всепожирающее, пущенное по сухой степи, все кругом себя губящее нещадно…

– Слышал и сам я, отче, будто жгут они, грабят, режут…

– А служителей Божьих – ксендзов польских и монахов живьем в пламя бросают! – в порыве негодования подхватил игумен. – Пусть те не нашей истинной веры, а все же, по своему уму-разуму, Господу Богу служат…

– Неужто, отче, они поступают так и со служителями церкви? Ведь короли польские сами давали войску запорожскому грамоты на защиту святого креста от полчищ мусульманских.

– А что же ты поделаешь с вольницей, у коей ни кола, ни двора, а почасту ни чести, ни совести! Кто ведь идет в Сечь Запорожскую? Всякая голь перелетная с Украйны, с Польши, с Руси, характерники и гультяи, коим терять нечего, беглецы от власти и закона.

– Но у рады запорожской, отче, есть же свои власти, свои законы?

– Как не быть! И ослушники от оных наказываются столь же строго, может еще строже, чем в ином войске. Да закон-то для них писан лишь постольку, поскольку запорожец преступает права своего товариства запорожского. Товариство для запорожца – святыня, что храм Божий: он сам на него не посягнет, ни другим не даст пальцем его тронуть. Зато вне Сечи да на походе для запорожца не писано ни своего, ни иного какого закона, и являет он лютость неслыханную, сатанинскую. Так вот, касатик мой, чью помощь ты противу родной Москвы призываешь! Потекут за ними потоки крови. По долгу пастырскому призываю тебя пожалеть своих братьев, пожалеть и себя: на твоей совести будет кровь их…

На минутку Курбский задумчиво потупился; но вслед затем тряхнул головой и глянул в лицо настоятелю прямо и решительно.

– Ты, святой отче, выполнил долг свой, не препятствуй же и мне выполнить долг мой тому, кто меня к себе, как друга, приблизил, кому я крест целовал и ради кого готов теперь пить смертную чашу!

Суровый служитель Божий, сидевший опершись львиной головою на руку, метнул на говорящего одиноким глазом огневую молнию. Но прямодушная молодость и свежая мощь, веявшая от всего существа юного гостя, разгладили насупленные черты инока.

– Не токмо по долгу пастырскому, но и по доброй памяти о незабвенном родителе твоем (Царствие Небесное!) остерегал я тебя, сыне мой! – заговорил он значительно уже мягче. – Купно с ним, искуснейшим стратигом и воителем, татарву громили и под Тулой, и на Шиворони, и под Казанью, великим градом бусурманским. Что тут огненного бою, стрел и камений на нас пущено было со стен и башен! Когда же под-билися под самые стены, варами начали лить на нас и бревнами метать. Много нас на приступ пошло, мало вспять убралося! Были ж у нас по велению цареву под стены подкопы подведены, бочки с порохом подложены. Кликнул клич князь Андрей Михайлович: «Гей, вы, пушкари мои! Кто на порохе мне зажжет свечу?» Призадумались пушкари, стоят – молчат. «Аль мне, князю, самому идти?» Вышел тут молодой пушкарь: осенясь крестом, зажег свечу…

Рассказчик умолк и как бы в забытьи устремил свой единственный глаз неподвижно в пространство.

– И стены разметало, и город был взят? – досказал Курбский.

Настоятель молча головой кивнул.

– А пушкарь тот что же? И праху его, я чай, не доискалися?

Ответом был такой искрометный взгляд, что Курбский вдруг догадался:

– Это был ты сам, отче?

Отец Серапион не возражал, а, прикоснувшись пальцем к впадине своею вытекшего левого глаза, произнес совсем изменившимся, тихим голосом:

– Тем порохом, чем стены разметало, и свет Божий из очей моих выжгло. В те поры и правое око у меня помутилося. И дал я Господу моему обет такой: буде возвратит очам моим свет Свой, отдать себя на вечное Ему служение. И внял Господь, исцелил меня; стал видеть я правым оком зорче прежнего. Последним иноком принят был в эту самую обитель, а вот к концу дней привелось всею обителью править! Камень, отверженный зиждущими, стал главою угла, ревнителем древлего благочестия: именем Господа разрешаю и наставляю, покаяние налагаю и благословляю. Так-то вот, сыне любезный! – заключил игумен свой рассказ. – Поведал я тебе о себе затем, дабы знал ты, отчего я умилился над тобой. Так что же, ты, вопреки мне, все же едешь-таки за помощью к запорожцам?

– Прости, отче, но как же мне не ехать, скажи, коли я от царевича своего к ним послан? Да он сам, поверь мне, не даст им слишком лютовать; середь регулярной королевской рати им и без того придется подтянуться…

– Может, ты и прав… По всему, что слышно, именующий себя царевичем Димитрием ведет себя как подлинный сын царский…

– Да он и есть сын царский! – воскликнул Курбский. – Я сколько вот времени был при нем, слышал, почитай, каждое его слово: он всегда тот же…

– Тебе, сыне мой, виднее, – глубоко вздохнул отец Серапион. – Как бы то ни было, тот, кто сидит ныне на престоле московском, как сказывают, покушался на жизнь царевича Димитрия, и спасся от его убийц царевич или нет, а Годунову на престоле уже не место. Чинить помеху тебе я не стану. Твори волю пославшего тебя, как велит тебе Бог и твоя собственная совесть!

– Спасибо, отче, великое спасибо! И в коне мне ты теперь не откажешь?

– Конь-то у нас для тебя вряд ли подходящий найдется… Но скажи-ка: бывал ли ты уже когда на Запорожье?

– Не довелось.

– И наших порогов днепровских, стало, еще не видел? Надо бы тебе их посмотреть! И был бы у меня для тебя добрый попутчик. Одолжил бы ты меня немало…

– Да я, отче, все рад для тебя сделать. Кто этот попутчик?

– Отрок один… Поутру ужо вас ознакомлю. Закалякались мы с тобой; очи у тебя, соколик, вишь, сами собой слипаются! – со снисходительной отеческой усмешкой прибавил настоятель, вставая. – Ложись-ка сейчас, и да ниспошлет тебе Господь под нашей мирной кровлей мирных сновидений!

Глава пятая

Попутчик

Проснулся Курбский поздним утром от стука растворяемой двери. Перед ним стоял его стремянной, Данило Дударь. Юноша быстро приподнялся с ложа и оглянулся на решетчатое оконце: сквозь его слюдяные стекла высоко стоящее солнце рисовало на белом некрашеном полу толстые полосы решеток и мелкий свинцовый переплет.

– Да я никак проспал заутреню?

– Эвона! – рассмеялся в ответ запорожец. – Сейчас, того гляди, к обедне затрезвонят.

– Так как же ты, Данило, не разбудил меня?

– Отец-настоятель не приказывал: пускай-де выспится – долгий путь впереди.

– А что бедный Вихрь мой?

– Да что, ваша милость: ногу ему еще пуще вздуло. Показал я его здешнему лекарю – тот только головой помотал: «Быть ему, мол, весь век хромым». Ну да святые отцы его тут упокоят. А вот не разберу я, что у отца Серапиона на уме? Выходя от заутрени, поманил меня пальцем, стал пытать: езжал ли я когда вниз днепровскими порогами? «Не токмо езжал, – говорю, – а несчетно раз своеручно душегубку скрозь Пекло проводил». – «Добре», – говорит, кивнул и оставил меня стоять. Порогами вниз, что ли пустить нас хочет?

– Верно, что так. И мне вечор про то намекал: о каком-то попутчике-отроке говорил.

– Овва! Третью неделю уже, слышь, врачуется во здешнем шпитале сынок Самойлы Кошки.

– Как! Кошевого атамана запорожского про которого ты мне рассказывал?

– Эге. К отцу в Сечь со стариком-дядькой собрался, да дорогой беда с ним приключилась: упал с коня да плечо себе повредил. Верхом-то ехать ему теперича, знать, и неспособно.

Когда Курбский, умывшись и одевшись, в сопровождении Данилы, вышел из своей кельи в полутемный крытый переход и повернул в сторону переднего крыльца, оттуда донесся вдруг такой хватающий за душу болезненный вопль, что молодой князь вздрогнул и невольно остановился.

– Что это такое? – спросил он.

– А кликуша, – ответил запорожец. – Отец Сера-пион до обедни, вишь, с богомольцами беседу ведет, всякому в утешение доброе слово скажет; ну, и бесов изгоняет.

Пронзительный вопль повторился.

– Иди один, Данило… Я покамест туда не пойду, – сказал Курбский и, взяв в противоположную сторону, рядом переходов выбрался на открытый воздух, как оказалось в монастырский огород.

Среди груш и яблонь тянулись гряды с разными овощами, пышными подсолнечниками и пунцовым маком; воздух кругом был напоен духом трав, гудел пчелиным жужжаньем. А вот под деревьями показался мальчик лет тринадцати с подвязанной правой рукой, судя по наряду, – из зажиточных казаков, и с ним старичок-служитель.

«Сынок Самойлы Кошки!» – сообразил Курбский и пошел им навстречу.

Теперь его заметили, и миловидное, почти женственное, смуглое лицо мальчика залило румянцем. Но, словно устыдясь своего смущения, он окинул Курбского гордым, чуть не враждебным взглядом.

Курбский улыбнулся и, пожелав обоим доброго утра, обратился к дядьке с вопросом скоро ли обедня.

– Да вот отцу-настоятелю только бы кликушу утихомирить, – отозвался старик, внимательно оглядывая также молодого князя с головы до ног. – Как накрыл епитрахилью, – тотчас перестала биться. Я нарочно увел оттоль Гришука… то бишь, Григория Самойловича, потому кликушество, как злая зараза, особливо к слабосильным прилипчиво; а паныч мой не совсем еще оправился от болезни.

– Какая ж то болезнь, Яким! – счел нужным оправдаться в глазах Курбского Гришук, снова краснея, – плечо свихнул маленько…

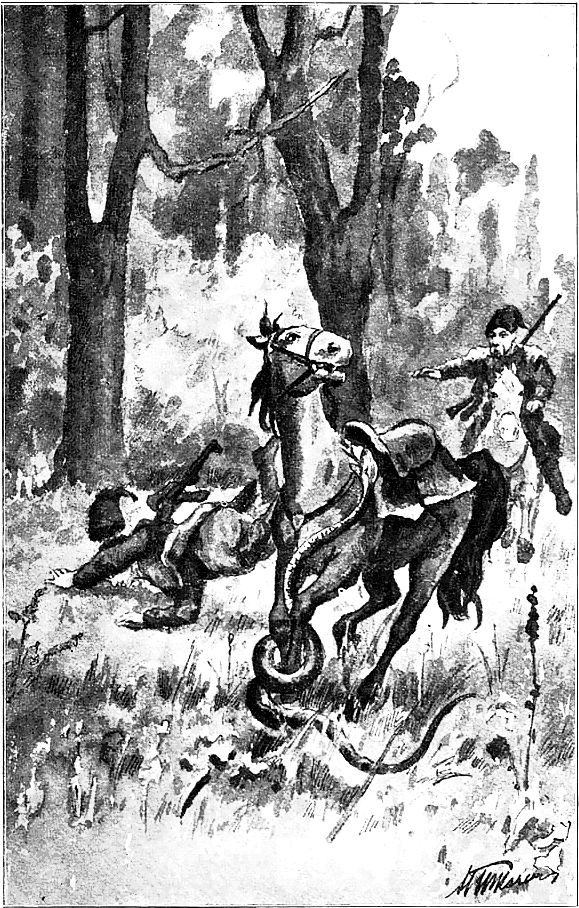

– Не свихнул, паничку, а ключицу переломил! – с горячностью прервал его Яким и, очень довольный, казалось, найти нового слушателя для своей не раз уже, конечно, повторенной истории о постигшем его панича злоключении, продолжал, – едем, это, мы лесочком, ничего не чая. Меня, старика, от зноя, знать, и распарило, укачало; сижу себе в седле, носом рыбу ловлю. Вдруг панич мой:

«Глянь-ка, Яким, что за чудо? Не клад ли какой?»

Гляжу: в прогалинке, середь травы да цветов, лежит словно бы большущее железное колесо, на солнце как жар горит. Крий, Мати Божа! То змий лютый, желтобрюхий, колесом свернулся, на солнышке греется; а он, младенец несмышленый, за золото червонное его принял!

«Назад, паничу! То желтобрюх!»

И, куда! Упирается конь у него, фыркает, а он его еще нагайкой. Конь на дыбы да копытом хвать в середку колеса! Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый, в бок, и молодчик мой из седла. Первым делом я, знамо, к коню, чтобы от змея вызволить, голову чудищу одним махом отсек. Ан птенчик мой, глядь, в траве лежит недвижен, бездыханен…

Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый, в бок, и молодчик мой из седла

– Головой о корень древесный ударился… – застенчиво пояснил со своей стороны панич.

– И головушкой, и плечиком.

По алым губам мальчика пробежала плутоватая улыбка.

– Только голова покрепче плеча оказалась, – сказал он, – уцелела!

– Шути, шути! – укорил дядька. – И висок-то себе до крови раскроил, а плечо и совсем, поди, попортилось.

– Как спросят в Сечи, так могу хоть рассказать, что вместе с тобой в бою побывали! – не унимался Гришук, указывая на правую руку дядьки.

Что Яким побывал в бою, свидетельствовал глубокий шрам, пересекавший ему лоб и бровь; на изъян же в правой руке его Курбский обратил внимание только теперь; из рукава старика торчал обрубок кисти руки без пальцев.

– Но как ты, любезный, саблей владеешь? – спросил Курбский. – Аль левой рукой?

– Левой, – словно нехотя ответил дядька, пряча свою поврежденную руку, и перевел речь снова на своего питомца. – Благо, хошь не так далеко было до обители. Благодарение Богу да отцу лекарю, плечико у него теперь заживает, а все ж на коне до Сечи ехать поопасился: растрясет. Ехать же надоть бы, ни дня не измешкав.

– Родитель твой там, слышно, крепко занемог? – участливо отнесся Курбский к молоденькому сыну атамана. – С чего это с ним приключилось?

Веселое только что лицо Гришука разом опечалилось, и на длинных ресницах его блеснули слезы. Он хотел ответить; но углы рта у него задергало, и он закусил нижнюю губу, чтобы не расплакаться.

– Светик ты мой, соколик мой, ну, полно, полно! Не малыш ведь, слава Богу! – ласково забрюзжал на него дядька, а затем ответил за него на вопросы Курбского. – Да изволишь видеть… Который год уж батька его ушел от семейки своей в Сечь – не потому, чтобы… нет, жили они с жинкой ладно и совестно, – да старого казака все, знаешь, в Сечь тянет, что волка в лес. Ну, а на поход противу турчины, как потонул старшой Скалозуб, другого, окромя пана Самойлы, на место его не нашлось…

– И должен был он отречься от семьи родной, чтобы попасть во в старшие?

– Да как же ему было отказаться, коли его выбрали? – вступился тут за своего батьку Гришук. – Откажись он, так погубил бы с собой, может, все войско…

– Но сердца в груди не замолчишь! – подхватил старик дядька. – Пали до пана Самойлы слухи, что жинка у него скончалася, а была она у него добрая, смиренная, по хозяйству заботливая; и затужил он, затосковал так, что на поди! заговариваться начал. Как сведали мы о том в Белгороде, так и собрались вот с паничем в Сечь проведать родителя: из четверых птенцов единственный ведь остался! Увидав сынка, как знать, может, в себя опять придет, утешится.

– Дело доброе, святое дело, – сказал Курбский. – Я сам тоже в Сечь путь держу. Упредил меня вечор настоятель, что есть мне юный попутчик…

– Так, так! – с живостью поддакнул Яким. – Ведь ты, прости, князь Курбский?

– Курбский.

– Сказывал он нонече и нам про тебя. С тобой он нас охотно порогами пускает. Яви такую милость, чтобы птенчику моему, грешным делом, какого дурна не учинилось. Вот и к обедне заблаговестили, – прервал сам себя старик. – Отстоишь с нами тоже?

Глава шестая

За обедней и за трапезой

Деревянный, не особенно обширный храм, несмотря на будничный день, был наполнен прихожими богомольцами. Служил обедню сам игумен, отец Серапион. Если он своей замечательной личностью и в обыденной жизни производил уже на всякого сильное впечатление, то здесь, окруженный всею монастырской братией, среди церковного благолепия, перед высоким, раззолоченным иконостасом, при мерцании сотен восковых свечей и лампад, в клубящихся облаках голубого дыма кадильниц, он являлся центром общего благочестивого настроения, как бы исходившего от него и невидимыми волнами разливавшегося на всех присутствующих, в том числе и на Курбского. С давно не испытанным умилением слушал он и стройный хор певчих на клиросе, и чтение святого Евангелия голосистым протодьяконом; особенно же тронула его за душу проповедь самого настоятеля, сказавшего плавно и пышно напутственное слово «в пути сущим», разумея, очевидно, и его, Курбского, с его будущим малолетним попутчиком.

– Глянь-ка, Михайло Андреевич, направо, вон в угол, – расслышал он тут за спиной своей шепот Данилы, – вздулись ведь оба, что тесто на опаре!

Он повернул голову по указанному направлению и увидел двух коленопреклоненных: один был пожилой мужчина необычайной толщины, с испитым лицом, в монашеской рясе, другой – совсем еще юноша, но с такими же одутловатыми щеками и заплывшими глазами, в запорожской свитке. Первый неустанно и равномерно клал поклон за поклоном, тогда как второй, точно в столбняке, с тупой неподвижностью мрачно уставился в каменный пол перед собой.

– Монах-от – здешний чашник, – пояснил запорожец, – за непомерное «чревоугодие и вкушение пьянственного пития» епитимию отбывает, а молодчик – родным батькой своим из Сечи на отрезвление прислан.

Когда отошла обедня, и отец-настоятель вышел из алтаря, вся толпа богомольцев хлынула ему навстречу – принять благословение. Но он опять сделал молчаливый знак рукой и направился к двум покаянникам в правом притворе. Курбский вместе с народом двинулся туда же.

– Ну, что, сыне мой? – спросил отец Серапион чашника строго, но не возвышая голоса. – Скорбишь ли?

– Скорблю и стенаю… – был глухой ответ. – И вспомнить страшно, сколь был бесстыж и невоздержан!

– А впредь остережешься?

– Остерегусь, святый отче!

– Клянешься в том?

– Клянусь Господом моим…

– Сам Сын Божий рече: «Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не требующих покаяния». Редкого гостя ради слагаю с тебя ныне же вину твою. Иди и не греши.

Чашник со слезами благодарности припал к руке своего духовного начальника.

– А меня что же? – вызывающе прохрипел стоявший еще рядом на коленях юный сын Запорожья.

– Рано! – коротко отрезал игумен, окидывая его из своего единственного глаза палящим взглядом, и круто отвернулся.

– Чернецы окаянные! – злобно пробормотал тот ему вслед, не смея, однако, подняться с полу.

К счастью дерзновенного, отец Серапион его уже не слышал. Богомольцы, тесня друг перед другом, ловили на ходу благословляющую руку отца-настоятеля, целовали край его одежды. Направляясь к выходным дверям, он звучным басом затянул канон. Примкнувшие к нему монахи разом подхватили торжественную песнь и вереницей попарно потянулись за своим главою на церковную паперть, а оттуда, с тем же пением, мостками, переложенными через весь двор, к обительской трапезе.

Курбский, сторонясь толкотни, несколько поотстал. Тут около него очутился молоденький белец и попросил его от имени отца-настоятеля следовать за ним.

– И ты, добродию, пожалуй тоже, – проронил белец кому-то позади Курбского.

Оказалось, что слова эти относились к Гришуку Кошке, который, точно боясь уже потерять своего покровителя-попутчика, увязался за ним, как дитя за нянькой.

Боковой дверкой они следом за бельцом прошли в красный угол келарни. Около незанятого еще сидения настоятеля стояла кандия (медная чаша, заменяющая колокол в келарне) и возвышался аналой с Евангелием, а на стене над аналоем ярко горела золотыми окладами икон освещенная божница.

Вошедший тут главным входом с остальной братией отец Серапион, увидев своих двух молодых гостей, пригласил их молчаливым жестом занять почетные места по правую и по левую руку от себя и вполголоса ласково промолвил:

– Ознакомились?

После чего, оборотясь к инокам и сложив персты, погрузился в мысленную молитву. Примеру его последовали и старцы-монахи, и юнцы-послушники, и пришлые миряне, занявшие кругом места за расставленными вдоль келарни тремя рядами деревянных столов с переметными скамьями. Минуты две протекли так, среди общего богомыслия, среди мертвой тишины.

Но вот отец игумен осенился крестом и ударил в кандию. Как по мановению волшебного жезла, трапеза мгновенно ожила: все разместились по своим местам, служки бросились со всех ног в «стряпущую» за «яствой», а с аналоя зазвучал нараспев протяжно-дробно и бесстрастно тенор очередного начетчика, читавшего из Четьи-Миней в назидание трапезующих житие Алексея, Человека Божия.

Никогда еще не случалось Курбскому столовать среди монастырской братии, и потому глаза его невольно разбегались по сторонам. Перед каждым столующим заранее было положено по здоровому ломтю хлеба и по деревянной ложке; через несколько человек были расставлены большие ендовы-купели с квасом и плавающим на поверхности ковшом, которым каждый желающий мог черпать себе прохладительный напиток.

Тут из стряпущей показались снова служки, нагруженные дымящимися мисками. Бесшумно, но расторопно разносили и расставляли они по столам миски. Келарь и только что прощенный чашник также неслышно шныряли взад и вперед между столами, наблюдая, чтобы никто не остался обойденным пищей и питием. А так как питие всех присутствующих, за исключением Курбского и Гришука, заключалось в одном квасе, и вмещавшие его объемистые сосуды не были еще опорожнены, то чашник, желая угодить смилостивившемуся над ним начальнику, то и дело вертелся около и поставил перед ним и его молодыми гостями целую дюжину больших и малых ендов и глечиков. Раз позволил он себе сам шепотом предложить Курбскому испробовать наливок своего изделия: по-ляниковой и вишневой; но Курбский, помня еще снотворное действие, крепкой монастырской варенухи, с благодарностью отказался.

– Так отведай хошь, сделай такую милость, игристого имбирного меда! – не отставал любезный «питий мастер» и налил, как Курбскому, так кстати и Гришуку по полной чаре.

Пришлось Курбскому отведать игристого напитка, который, в самом деле, оказался преотменным. Гришук только пригубил чару, а затем запивал еду одним малиновым квасом.

Не могли они, впрочем, пожаловаться и на невнимание келаря: монашествующей братии, в том числе и самому отцу-настоятелю, подавались, постного дня ради, одни простые растительные блюда, пришлым богомольцам – после рассольника – щука да кисель; перед молодым князем и сынком кошевого атамана сменялись на блестящих оловянных тарелках одна другою снеди хоть и не мясные, но рыбные, преотборные и прелакомые, как-то: кулебяка, уха стерляжья, лещ жареный, начиненный гречневой кашей и грибами, оладьи с сотовым медом; для заключения же трапезы отварные в меду грецкие орехи, яблоки и разное сухоядение: медовые пряники, винные ягоды, волошские и миндальные орехи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.