Полная версия

Завоеватели. Как португальцы построили первую мировую империю

Жуан II, прозванный португальцами Совершенный принц, являлся, вероятно, одним из самых заметных европейских монархов своего времени. Изабелла, королева враждебной Португалии Кастилии и затем объединенной Испании, безмерно восхищалась Жуаном, говоря, что это «выдающийся муж и государь». Жуан поистине радел о делах государственных, и прежде всего его занимало исследование Африки: после его вступления на престол, в течение пяти лет было снаряжено несколько экспедиций. Жуан преследовал две главные цели: найти морской путь в Индию и добраться до легендарного царства пресвитера Иоанна. Выполнение этих целей он поручил Диогу Кану, команда которого и устанавливала кресты вдоль западного побережья Африки.

Однако в Лиссабоне, ставшем к началу 1480-х годов городом-лабораторией, где циркулировали и проверялись на достоверность идеи мирового устройства, были и другие предположения насчет возможного пути в Индию. Астрономы, ученые, картографы и торговцы со всей Европы устремлялись в Португалию за последними сведениями о форме Африки. Еврейских математиков, купцов из Генуи и картографов из немецких земель влекли шумные узкие улочки Лиссабона и бескрайние океанские просторы, открывающиеся за устьем реки Тахо (или Тежу), где швартовались португальские каравеллы, груженные черными невольниками, яркими попугаями, пряностями и самодельными картами. Благодаря интересу Жуана к мореплаванию из лучших научных сил был создан специальный ученый совет, куда входили, например, Хосе Визинхо, ученик великого еврейского астронома и математика Авраама Закуто, и будущий создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобусов немец Мартин Бехайм. Оба они принимали участие в экспедициях, проводя наблюдения за солнцем.

Жуан II: Совершенный принц

Летом 1483 года, пока Кан пропадал где-то у берегов Африки, генуэзский искатель приключений Кристофоро Коломбо, известный в Испании как Кристобаль Колон, он же Христофор Колумб, явился к королю в Лиссабоне с предложением поискать путь в Индию в противоположной стороне. К тому времени Жуан уже успел познакомиться с данной стратегией. Десятью годами ранее он получил письмо от знаменитого флорентийского математика и космографа Паоло Тосканелли. Тосканелли предлагал «маршрут в Индию, богатую пряностями, – маршрут более короткий, чем через Гвинею». Он утверждал, что, поскольку земля имеет форму шара, добраться до Индии можно, плывя либо на восток, либо на запад, причем второй маршрут выйдет короче. Если исключить барьер из неведомых тогда европейцам Америк, в своих расчетах Тосканелли допустил фундаментальную ошибку: он недооценил длину земной окружности. Но письмо и приложенная карта имели огромное значение для последующих событий, как на Иберийском полуострове, так и в мире в целом. Зная о письме Тосканелли либо имея его копию, Колумб смело обратился к королю Жуану за финансовой поддержкой для своей экспедиции. Король, человек широких взглядов, отправил его дерзкое предложение специалистам в ученый совет и стал ждать возвращения Диогу Кана.

Кан вернулся в Лиссабон в начале апреля следующего, 1484 года и доложил, что побережье Африки резко искривляется к востоку. Подробно расспросив своего исследователя о результатах экспедиции, король остался весьма доволен. В благодарность он назначил Диогу Кану большое годовое содержание и даровал ему дворянский титул с правом иметь собственный герб. Для герба Кан выбрал изображение двух столбов, увенчанных крестами. Он верил, что до Индии рукой подать и еще одна экспедиция решит дело.

Вести из Африки положили конец надеждам Колумба. Ученый совет при короле признал выводы генуэзских математиков ложными и постановил, что Колумб повторяет ошибку Тосканелли относительно размеров земного шара: оценивая расстояние до Индии, итальянец уменьшил их на четверть. Колумба сочли наглецом, а его финансовые притязания нелепыми. «Слыша, как невоздержанно и самоуверенно этот Кристофоро Коломбо расхваливает свои таланты, слыша его сомнительные суждения [о расположении японских островов], король не поверил ему, – писал португальский историк Жуан де Баррош. – Разочарованный, тот покинул короля и отправился в Испанию, где продолжал добиваться своего». В Испании Колумб представил план экспедиции Изабелле и Фердинанду в расчете получить поддержку от конкурирующего с португальцами королевского дома.

А Жуан тем временем не сомневался в успехе. В мае или июне 1485 года Диогу Кан в сопровождении Мартина Бехайма отправился в экспедицию, с новым грузом столбов, дабы воздвигнуть их на побережье Африки. Несколько месяцев спустя король Португалии провозгласил, что его моряки близки к завершающему прорыву. В ноябре его глашатай Васко Фернандес де Лусена составил для короля послание о подчинении новому папе Иннокентию VIII в выражениях националистического и религиозного экстаза. Касательно пресвитера Иоанна он писал: «Мы вправе надеяться на скорый выход в Арабское море, где есть царства и нации, о которых мы пока имеем лишь смутное представление, но которые, подобно нам, с великой ревностностью исповедуют святую веру Спасителя нашего. И если расчеты ученейших из наших географов верны, то португальским кораблям осталось всего несколько дней пути. Исследовав большую часть побережья Африки на расстоянии более 4500 миль от Лиссабона, разведав характер моря и суши в тех местах, реки, впадающие в океан, изучив движение небесных светил, год назад наши моряки приблизились наконец к ее оконечности, за которой лежит Арабское море. И этот богатейший край, гордость христианской веры, обретет в конце концов пастыря своего, в лице святейшего папы». Далее Лусена цитирует псалом 72 (71): «Он будет владычествовать от моря и до моря и от реки Евфрата до концов земли». Однако, судя по размаху королевских планов, название реки следовало бы заменить на Тежу.

Впрочем, когда это послание оглашали у папы, король был уже в курсе, что надежды его не оправдались. Находясь за тысячи миль от Португалии, Кан обнаружил, что побережье Африки, ведущее его в восточном направлении, снова уходит к югу и конца ему не видно. В ту осень, вновь проделав 160 миль на юг, Кан установил очередной столб. Тропики постепенно сменились полупустыней – вместо джунглей потянулись низкие песчаные холмы со скудной растительностью. Терпение закончилось в январе 1486 года, когда экспедиция достигла мыса, названного Кейп-Кросс (современная Намибия). На черных скалах, где нежатся тюлени, был воздвигнут последний столб. Казалось, что Африка безгранична. Судьба Кана с этого момента теряется в бездне истории. Либо он умер на обратном пути в Лиссабон, либо король Жуан, разгневанный и обескураженный провалом публично превозносимой им миссии, вверг его в немилость и бесславие. Как бы там ни было, благодаря Кану на карте Африки появились еще 1450 миль западного побережья. А португальцы без устали и страха продолжали вояжи в неизведанное, проворно шныряли по бурным волнам на своих каравеллах и исследовали великие реки Западной Африки в поисках сказочного царства пресвитера Иоанна или выхода в Нил. Многим эти авантюры стоили жизни. Кораблекрушения, малярия, ядовитые стрелы, безумие – смельчаки погибали, оставляя на память о себе столбы или другие отметки. Нет более пронзительного из таких свидетельств, чем надписи, выбитые моряками в скалах на водопаде Йеллала, что на реке Конго.

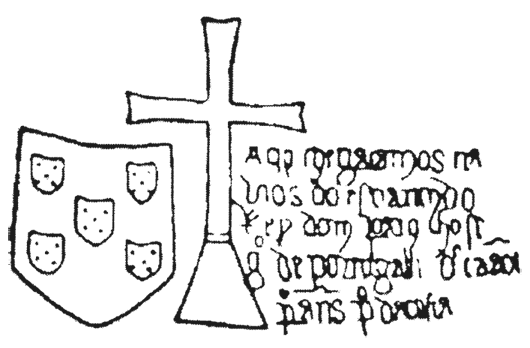

Надписи на скалах водопада Йеллала

Сначала сотню миль португальцы шли под парусом или на веслах, пробираясь через мангровые топи среди густо поросших лесом берегов. Течение постепенно набирало силу, и наконец их глазам предстала гигантская каменная стена, откуда с грохотом падали потоки воды, низвергаясь в скалистую пропасть из самого сердца Африки. Плыть дальше было невозможно. Они вынуждены были покинуть свои корабли и 10 миль карабкались по скалам в напрасной надежде найти коридор, пригодный для навигации. Поняв, что все усилия бесполезны, они решили оставить хоть что-то в память о себе. Высоко над пропастью, на самой круче, они выбили герб короля Жуана, крест и надпись: «Сюда добрались корабли великого монарха Дона Жуана Второго Португальского. Диогу Кан, Педру Анеш, Педру да Коста, Альвару Пириш, Перу Эшколар А…» Внизу справа рукой другого человека: «Жуан де Сантьягу, Диогу Пинейру, Гонсалу Альвареш, по болезни Жуана Альвареша…», и еще ниже одно имя: «Антан».

Обстоятельства, при которых появились эти надписи, обрывающиеся, точно последняя строчка в дневнике полярного исследователя, хотя и неясны, но, несомненно, трагичны. Вначале идут имена капитанов и штурманов – Диогу Кана и еще нескольких, – которые в тот момент находились за сотню миль. Наверное, Кан выслал людей разведать навигационные условия на реке Конго – они-то и расписались на скале. Оба списка обрываются почти одновременно. Можно предположить, что моряки были больны – вероятно, малярией, – слабы и не имели сил завершить начатое. Их могли спугнуть или атаковать, пока они ползали по скалам. Дата отсутствует, как и другие свидетельства этих событий, пребывавших под покровом тайны до 1911 года, пока здесь вновь не появились европейцы и не разглядели надписи на камне.

Португальцы нелегко расставались с верой в существование речного или пешего пути через Африку, позаимствованной из расписанных золотом трудов древних географов и картографов. Убежденность, что все великие реки Африки вытекают из Нила, что до царства пресвитера Иоанна уже рукой подать – и это на континенте, размеры которого они рассчитали неверно, – довлела над португальцами еще не одно десятилетие и стоила им многих напрасных трудов. Король Жуан снаряжал многочисленные миссии за информацией, золотом и ради престижа, в том числе и на реку Конго. Одна из флотилий проделала 500 миль вверх по Сенегалу, но вынуждена была повернуть обратно близ водопада Фелу. Когда следующая экспедиция, исследовавшая Гамбию, встретила на пути непреодолимое препятствие в виде водопада Барракунда, Жуан направил туда инженеров, чтобы те взорвали речное дно, однако задача оказалась им не по силам. Одновременно в Африку отправлялись и пешие экспедиции. Небольшие группы, перейдя Мавританскую пустыню, посещали города Вадан и Тимбукту в землях народа малинке, где правил султан, известный как манса Манди. Кое-кто возвращался с рассказами об империи Мали, центре торговли Западной Африки, иные пропадали бесследно.

Жуана не смущали ни водопады на реках Гамбия и Конго, ни вечные штормы у побережья Африки, ни туманное местоположение загадочного христианского монарха. С поразительным размахом, последовательностью и упорством он продолжал свои исследования. В 1486 году, пока ученые географы в Лиссабоне корпели над уточнением карты мира, а Колумб доказывал испанским монархам, насколько выгоден его западный маршрут в Индию, Жуан снаряжал все новые миссии. В том же году литературный португальский пополнился новым существительным – descobrimento, что значит «открытие».

Глава 2. Гонка. 1486–1495

Среди сокровищ замка Святого Георгия в Лиссабоне, что стоит на высоком холме над рекой Тежу, хранилась роскошная карта мира. 30 лет назад эту карту изготовил монах-картограф из Венеции по заказу отца короля Жуана, Альфонсо, который просил представить на ней все последние на тот момент географические открытия.

Это было настоящее произведение искусства: очень подробная и красивая карта, блистающая золотом, морской синевой, с четкими изображениями городов-крепостей. Она напоминала огромный округлый щит 10 футов в диаметре и была по арабской традиции ориентирована на юг. От прочих современных карт эта карта отличалась тем, что Африка на ней впервые представала в виде обособленного континента и имела южную оконечность, которую картограф Фра Мауро назвал мыс Диаб. И хотя на более поздних картах очертания Африки были сильно откорректированы – благодаря открытиям португальцев, в своей работе Мауро также попытался опираться на принципы объективности и доказательности. В Венецию, имевшую обширные торговые контакты с Востоком, купцы и путешественники привозили более-менее достоверные данные относительно земель, лежащих вне Европы.

Карта содержит многочисленные текстовые комментарии синими и красными чернилами, составленные со слов очевидцев, таких как Марко Поло и странствующий купец Никколо де Конти, а также «сведений о новых открытиях, подтвержденных либо ожидаемых португальцами». «Многие считают и многие пишут, что умеренные области земли, где мы проживаем, не окружены с юга морем, но есть и много других свидетельств, – замечает Фра Мауро, – особенно от португальских моряков, которые, по велению своего короля, часто совершают далекие плавания и не раз самолично убеждались в противном».

Специальное внимание уделено островам, где производят пряности, и портам Индийского океана, представлявшим для португальцев особый интерес. Здесь Мауро оспаривает одну из истин птолемеевой географии, утверждающую, что Индийский океан – это внутреннее море. Он пишет, что в Индию можно добраться по океану, и в качестве доказательства приводит отчет античного географа Страбона о таком путешествии, а также рассказ – вероятно, от Конти – о китайской джонке, которая обогнула Африку с юга.

Карта Фра Мауро облекла в визуальную форму амбиции португальцев, а равно подчеркнула, сколь скудны в этом плане познания на Западе. Никогда прежде мир не ведал подобного разделения. Римская империя имела куда больше связей с Востоком, чем Европа в Средние века. Марко Поло прошел и проехал с караваном по Великому шелковому пути, находящемуся под контролем монголов, и вернулся через Индийский океан на китайской джонке. Записки о его странствиях вызвали огромный интерес, поскольку к XV веку все прямые контакты с Востоком были утрачены. С падением империи монголов караванные пути пришли в упадок. Китайская династия Мин, наследовавшая монголам, после нескольких удивительных экспедиций на звездных плотах ввела политику ксенофобии и самоизоляции. Свои представления о географии европейцы в основном черпали из сведений двухсотлетней давности. С юга Европу блокировали мусульмане. Оттоманская империя преграждала европейцам путь в Азию, а династия мамлюков в Каире, контролирующая все подступы к сокровищам Востока, вела торговлю через Александрию и Дамаск, устанавливая монопольные цены. Об источниках пряностей, шелков и жемчуга, который арабы продавали венецианцам и генуэзцам, можно было только догадываться.

Охладев к своему фавориту, король Жуан все-таки не отказался от попыток отыскать христианское государство в чуждых пределах и морской путь в Индию. Более того, размах поисков значительно расширился. Король не упускал ни единой возможности, способной потенциально приблизить его к цели.

По его приказу два монаха отправились через Средиземное море с миссией собрать на Востоке информацию о пресвитере Иоанне. Что касается предложения Колумба насчет западного пути в Индию, то Жуан решил, что это тоже шанс. Он призвал фламандского авантюриста по имени Фернао де Ульмо, дал ему две каравеллы и поручил плыть в западном направлении 40 дней, причем снарядить экспедицию де Ульмо обязался на собственные средства. За это король даровал ему все земли, которые удастся обнаружить, с выплатой 10 процентов годовых в королевскую казну. Так Жуан хитроумно сбросил в частные руки предприятие сомнительной, судя по всему, выгоды, упускать которую, в случае чего, ему не хотелось. Однако обе его инициативы завершились ничем. Ульмо не смог собрать достаточно средств, а монахи не пробились далее Иерусалима, потому что не говорили по-арабски.

Тогда король призвал верных ему и талантливых мореходов и путешественников, отобранных по способностям, а не социальному положению, дабы предпринять еще одну, последнюю попытку. В 1486 году развернулась подготовка кампании, которая должна была продлиться в три раза дольше обычного. На этот раз король хотел совместить выполнение обеих задач. Он решил, что одна экспедиция продолжит маршрут Диогу Кана и попытается обогнуть Африку. В команду войдут уроженцы Африки, которые по пути высадятся на берег и отправятся вглубь континента в поисках христианских государств либо информации о них. Неудачу предыдущей сухопутной миссии компенсирует вторая миссия из арабоговорящих посланников. Эти проникнут вглубь Индии и разузнают о пряностях, христианских монархах и возможности морского маршрута в Индийский океан.

В октябре 1486 года, вскоре после возвращения Кана – либо его кораблей, Жуан назначил одного из своих вельмож, Бартоломеу Диаша, командующим экспедицией, которая должна была отправиться на юг вдоль африканского побережья. Примерно в то же время и вторая – наземная – экспедиция тронулась в путь. Возглавлял ее Перу да Ковильян – сорокалетний путешественник, мореплаватель и шпион. Он не мог похвастаться происхождением, но обладал многочисленными талантами: в совершенстве знал арабский и кастильский языки, отлично дрался на мечах. Верный слуга короля, он долго прожил в Испании под прикрытием, выполняя секретные поручения, а также вел тайные переговоры в Марокко. Именно Ковильяну и еще одному отважному португальцу, говорящему по-арабски, Афонсу де Пайве, король доверил выполнение этой сложной операции.

Весной 1487 года, пока Диаш готовил корабли, Ковильян и Пайва проходили инструктаж у епископа Танжерийского и двух еврейских математиков, членов ученого совета, отказавшего Колумбу. Путешественники получили навигационную карту Ближнего Востока и Индийского океана с новейшими данными, доступными в Европе, – скорее всего, позаимствованными из работы Фра Мауро. 7 мая состоялась последняя тайная аудиенция в Сантарене под Лиссабоном, где король передал Ковильяну и Пайве верительные письма, которые надлежало вручить в Александрии. Среди присутствующих на аудиенции был восемнадцатилетний родственник короля дон Мануэл, герцог Бежу, для которого эта экспедиция будет впоследствии иметь особое значение.

Путешествие началось в Барселоне. Летом миссионеры добрались до христианского острова Родос, где пересели на другое судно, идущее в Александрию, ворота исламского мира. Но прежде раздобыли груз меда, дабы сойти за торговцев.

А в Лиссабоне Диаш был занят последними приготовлениями. Король дал ему две каравеллы и – поскольку плавание должно было занять длительное время – грузовой корабль для размещения дополнительного провианта, ибо «скудное питание или отсутствие оного на обратном пути ослабляет команду».

По примеру Кана эта экспедиция также везла каменные столбы, чтобы отмечать свое продвижение. Сам Диаш был очень опытный моряк, с ним ехали самые лучшие штурманы, и среди них Перу ди Аленкер, которому было суждено сыграть ключевую роль в Индийских кампаниях. Аленкера высоко ценил король Жуан, говоря, что «его опыт и мастерство достойны восхищения, уважения и щедрых наград». Штурманом грузового корабля был Жуан де Сантьягу, чье имя было высечено на скале при водопаде Йеллала и который помнил местонахождение последнего столба.

Небольшая флотилия отплыла из устья Тежу в конце июля 1487 года. Это была одна из самых значимых, но и самых загадочных экспедиций в истории мореплавания. Современные источники почти не упоминают о ней – лишь вскользь, в виде примечаний на картах и в книгах, – точно хроникеры отвернулись и смотрели в другую сторону. Понадобилось 60 лет, чтобы подробности, маршрут и результаты экспедиции были наконец описаны одним из историков шестнадцатого века, по имени Жуан де Баррош. Изначальный план был утерян, но, зная ход экспедиции, де Баррош восстановил его содержание. Сначала путь, как обычно, лежал на юг, по маршруту Диогу Кана, мимо воздвигнутых им столбов. Далее часть команды высадилась на берег и отправилась вглубь континента – по суше или по рекам – на поиски царства пресвитера Иоанна. Эта операция, совместно с Пайвой и Ковильяном, составляла твердую и последовательную стратегию для решения загадки Азии. Диаша сопровождали шесть африканцев – двое мужчин и четыре женщины, которые были во время оно похищены Каном и обучены португальскому. Их надлежало высадить на берег, в хорошей одежде, с золотом и серебром, и отправить к туземцам, дабы они разнесли по округе весть о богатстве и щедрости португальского короля, чьи суда находятся на побережье, поскольку он ищет пути в Индию и особенно правителя по имени пресвитер Иоанн. Женщин взяли потому, что они имели меньше шансов погибнуть в племенных стычках.

Тем временем Ковильян и Пайва, добравшись до Александрии, подхватили лихорадку и находились при смерти. А Диаш миновал последний столб, установленный его предшественником, и продолжал двигаться к югу. Каждый мыс и бухта на его пути получали название в честь святого, благодаря чему можно датировать продвижение экспедиции: залив Святой Марфы (8 декабря), Святого Фомы (21 декабря), Святой Виктории (23 декабря). К Рождеству они достигли бухты, названной залив Святого Христофора. Уже четыре месяца продолжалось плавание. Юго-западные ветры и встречное прибрежное течение заставляли часто менять курс. Несколько раз на берег высаживали несчастных посланников, один из которых успел по пути умереть. Остальные так и пропали без вести – по крайней мере, более о них нигде не упоминается. В какой-то момент было решено оставить грузовой корабль с командой из девяти человек на берегах Намибии и двигаться дальше налегке. В течение еще нескольких дней две каравеллы тащились мимо пустынных холмов, а затем штурманы приняли неожиданное решение. Находясь около 29° ю. д., они прекратили изматывающую борьбу с прибрежными ветрами и течениями и развернули корабли на запад, в открытый океан, с намерением позже взять курс на восток. Трудно сказать, как это произошло. Возможно, это был запланированный маневр или момент просветления, интуитивный ход, подсказанный опытом предыдущих экспедиций, которые сталкивались с похожей проблемой, находясь, правда, к северу от экватора. Иногда им приходилось отплывать на запад, в Центральную Атлантику, чтобы оттуда западные ветры отнесли их на восток, обратно в Португалию. Может быть, Диаш с товарищами надеялись, что подобное явление существует и в Южной Атлантике. Так или иначе, момент был исторический.

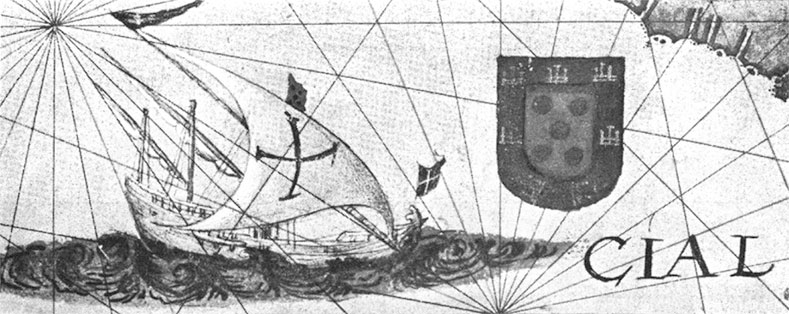

Каравелла: идеальна для разведки, но маловместительна для длительных плаваний

За тринадцать дней, на полуспущенных парусах, каравеллы проделали почти тысячу миль в неизвестность. Антарктические широты встретили их холодом. Несколько человек умерли, но на 38˝ ю. ш. решение сменить курс начало себя оправдывать. Ветры стали переменными. Португальцы развернули корабли на восток в надежде, что вскоре достигнут африканского побережья, которое, как они полагали, все еще тянется с севера на юг. Прошло семь дней, но Африка так и не появилась. Тогда решено было взять курс на север. В конце января на горизонте возникли горные вершины, а 3 февраля 1488 года португальцы пристали к берегу в бухте, получившей название Пастушья. Проведя в открытом море около четырех недель, они сделали огромный крюк, миновав мыс Доброй Надежды и мыс Агульяс (Игольный мыс) – самую южную точку Африки, где встречаются Атлантический и Индийский океан.

Высадка проходила негладко. На берегу прибывшие увидели стада коров, которых пасли люди, «густоволосые и лохматые, как гвинейцы». Но пообщаться с пастухами не удалось. Штурман Перу ди Аленкер, который девять лет спустя вновь посетил Пастушью бухту, вспоминал, как было дело. Когда португальцы высадились и положили на берег дары, туземцы испугались и убежали. Потом моряки пошли к протекавшему неподалеку ручью, чтобы набрать воды, и с холма в них полетели камни. Диаш убил одного туземца из арбалета, после чего португальцы снова погрузились на корабли и проплыли еще две сотни миль вдоль берега, теперь следуя на северо-восток. Сомнений не оставалось – они обогнули Африку. Вода становилась теплее. 12 марта моряки пристали в очередной бухте и установили последний столб. Запасы заканчивались, команда была истощена и обессилена. Люди роптали, говоря, что нужно возвращаться к судну с провизией. Однако из-за огромной дистанции, отделявшей их теперь от судна, обратный путь вызывал опасения: доберутся ли они живыми? Диаш хотел плыть дальше, но по правилам столь важное решение полагалось согласовать на совете офицеров. Они следовали прежним курсом еще три дня, до реки, которую назвали рио Инфанте, и там повернули обратно. Диаш, страшно разочарованный, был вынужден подчиниться общему решению. 60 лет спустя историк Жуан де Баррош предложил ретроспективное описание внутреннего состояния капитана: «Покидая столб, который он установил там, Диаш испытывал глубокую скорбь, будто прощался с сыном, обреченным на вечное изгнание. Он вспоминал об опасностях, с которыми пришлось столкнуться по пути сюда, о расстоянии, которое они преодолели, и о том, что главной награды Господь так и не даровал ему». «Он видел землю Индии, – писал другой хроникер, – но не мог войти туда, как Моисей в Землю обетованную».