Полная версия

Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга вторая

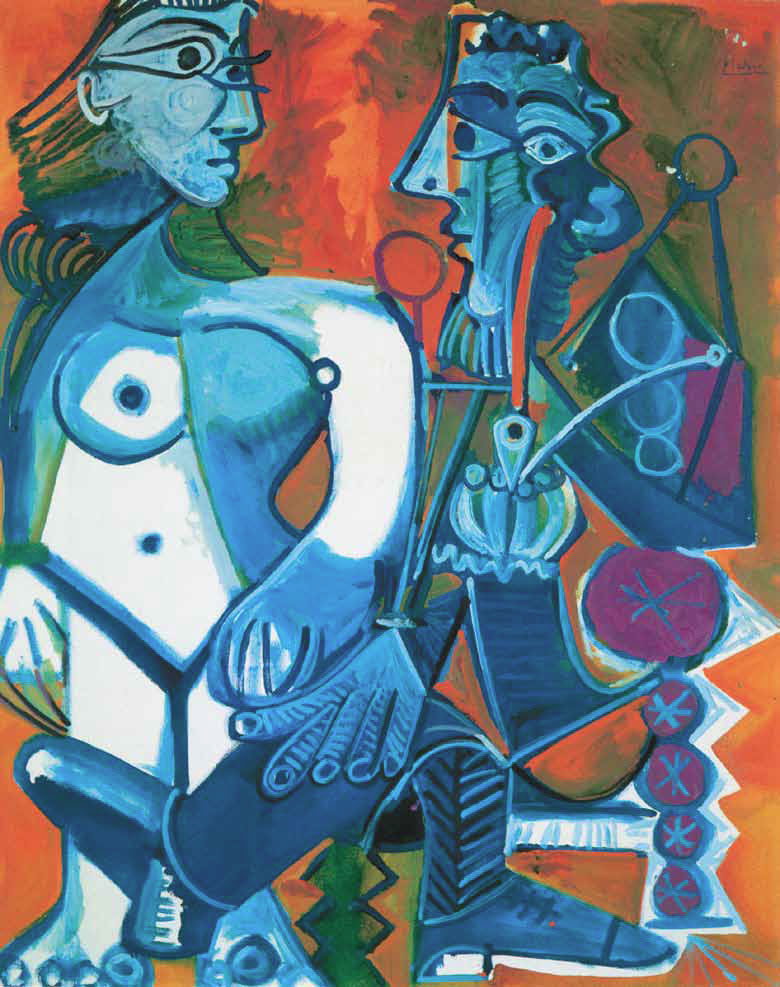

Пабло Пикассо.

Стоящая обнаженная и сидящий мужчина с трубкой.

1968.

Собрание Розенгарт. Люцерн

По мнению Ионеско, само утверждение о том, что мир абсурден, также абсурдно, нелепо. Его пьеса «Лысая певица» манифестирует концепцию распада личности и ее связей с другими людьми и миром. «Среднестатистические» муж и жена обмениваются бессодержательными языковыми клише, фразеологическими штампами, банальностями, поданными как «поразительные истины» о том, что в неделе семь дней, пол находится внизу, а потолок – наверху и т. д. Смиты и Мартины – персонажи «Лысой певицы» – выражают автоматизм обессмысленного языка, «трагедию языка», утратившего информационные и коммуникативные функции. Театральные реплики приходят в беспорядок. В завязке пьесы часы бьют 17 раз; «Ну вот, девять часов», – констатирует в своей первой реплике госпожа Смит. Господин Смит сообщает, что неделя состоит из трех дней – вторника, четверга и вторника (на этот фрагмент моего пленарного доклада на конференции в Институте философии, посвященной 100-летию со дня рождения Камю, аудитория откликнулась «смехом и оживлением в зале» – ведь наши присутственные дни – как раз вторник и четверг… и опять вторник). Неумение говорить связано с неумением мыслить и чувствовать, тотальной амнезией. Простые истины, которыми обмениваются персонажи, оказываются безумными при их сопоставлении. Стандартизация психологии ведет к взаимозаменяемости персонажей и их реплик. Смиты и Мартины произносят одни и те же сентенции, совершают одинаковые поступки или то же самое «отсутствие поступков». Слова превращаются в звуковую оболочку, лишенную смысла, персонажи утрачивают психологические характеристики, мир – возможность истолкования: происходит крушение реальности, вызывающее у автора экзистенциальное чувство тошноты. В пьесе пародируются философские антиномии «простаков от диалектики»: «Короче, мы так и не знаем, есть ли кто-нибудь за дверью, когда звонят!» – «Никогда никого нет». – «Всегда кто-нибудь есть». – «Я вас примирю. Вы оба правы. Когда звонят в дверь, иногда кто-нибудь есть, а иногда никого нет». – «Это, по-моему, логично». – «Я тоже так думаю». Абсурдный диалог – это абстрактный тезис против абстрактного антитезиса без возможности их синтеза. Лысая певица, фигурирующая лишь в названии драмы, – символ механического, абсурдного соединения обессмысленных слов и мыслей.

В театре абсурда абсурдное трактуется как нелепое, лишенное смысла и логических связей, непостижимое разумом. Человек предстает вневременной абстракцией, существом, лишенным возможности выбора, обреченным на поиски несуществующего смысла жизни. Его хаотичные действия среди руин (в физическом и метафизическом смысле слова) отмечены повторяемостью, монотонностью, бесцельностью; их механически-автоматический характер связан с ослаблением фабульности, психологизма, заторможенностью сценического темпо-ритма, монологизмом (при формальной диалогической структуре), открытостью финалов (nonfinito). Так, в пьесах Беккета проблема выбора либо вообще не стоит, либо осмысливается ретроспективно как роковая ошибка. В первой, самой знаменитой его пьесе «В ожидании Годо» двое бродяг, Владимир и Эстрагон, ждут Годо. Исходя из этимологии (от англ. God – Бог), Годо может быть истолкован и как высшее бытие, и как непостижимый смысл жизни, и как сама смерть. Годо так и не появляется. Кажется, что время остановилось, но оно продолжает свой неподвластный разуму ход, оставляя неизгладимые следы старения, физического и духовного уродства. «Мы дышим, мы меняемся!» – восклицает Хамм, персонаж пьесы «О, счастливые дни!». – Мы теряем волосы, зубы! Нашу свежесть! Наши идеалы!» Слепота, глухота, паралич – материализация человеческого бессилия. Герой пьесы «Последняя лента Крэппа» – старый неудачник, слушающий сорокалетней давности магнитофонную запись своего монолога: он сделал тогда неправильный выбор, жизнь его пошла под откос и он post factum безрезультатно ищет свою ошибку (кстати, этот текст обрел сегодня новое дыхание: на фестивале «Сезон Станиславского» в октябре 2013 г. по нему были поставлены два совершенно разных спектакля – в первом Крэппа играл выдающийся режиссер Р. Уилсон, во втором – знаменитый немецкий актер К.-М. Брандауэр).

В спектакле Марталера тоже есть свой Крэпп – это всегда не к месту появляющаяся на сцене пожилая швейцарская фрау со старомодным ридикюлем, поначалу кажущаяся символом порядка в безумном хаосе происходящего. Но нет – ее бытовое поведение становится все более абсурдным: она тщательно расставляет пюпитры, на которых так и не появятся ноты, рожком для обуви выковыривает из сумки спагетти и жадно поедает их, клептоманически ворует гостиничный телефон и т. п. Однако к концу спектакля она все более напитывается экзистенциальной тоской Крэппа, становится своего рода знаком memento mori: с энной попытки, с огромным трудом забирается она на негнущихся ногах на табурет, чтобы попробовать открыть верхнюю полку шкафа: все напрасно, ничего не получается. Остальным же персонажам это так или иначе удается, но предел их мечтаний – оказавшийся почти вне пределов досягаемости мини-бар с соответствующими напитками. Их действия очень напоминают поступки Смитов и Мартинов: часто переодеваясь на публике, актеры представляют нам все новые типажи, но генотип абсурдного героя от этого не меняется. Они постоянно поют о любви, в том числе и в постели, но даже не пытаются не только прикоснуться друг к другу, но и вообще вступить в какие-либо человеческие контакты.

Но есть в этом спектакле, конечно, и кое-что новое. Поставленный на стыке жанров – драмы и мюзикла, он вполне соответствует девизу нынешнего фестиваля «NET»: «от спектакля к перформансу». Как и в «Фаме», главное у Марталера – это, пожалуй, постоянно звучащая музыка, но совсем другая – фольклорная, классическая, салонная вековой давности, современная попсовая – от Баха до «Битлс», от романсов Шуберта до Майкла Джексона. Она заменяет собой диалоги и связную фабульность, акцентируя внимание на режиссерском лейтмотиве – абсурдности существования во все времена, обезличенности персонажей. В этих абсурдистских «Шербургских зонтиках» актеры не просто поют на немецком и французском языках (что во многом меняет тональность и даже смысл пропетого), но пародийно-гротескно, посредством мимики и жестов подчеркивают бредовость как сегодняшних, так и старинных текстов, усугубленную манерой их исполнения, скажем, Хулио Эглесиасом и другими культовыми фигурами шоу-бизнеса. Действо, проникнутое духом постмодернистского иронизма, обрывается, разумеется, на музыкальном поп finito… Правда, о его характере зрителей с юмором предупреждают еще перед началом спектакля, снимая предлог «не» с обычных в таких случаях запретов: здесь приветствуется включение мобильных телефонов, звучные поцелуи, покашливания и пр. И все это в совокупности действительно современный абсурд «King Size».

Так вот, спектакль Марталера, изначально созданный для театра «Базель», всей своей атмосферой оживил воспоминания об этом городе на берегу Рейна, любимом мною прежде всего за его великолепный художественный музей с «Мертвым Христом» Гольбейна и прекрасно экспонированными полотнами XX века, монографически представляющими в отдельных залах творчество выдающихся художников минувшего столетия. Однако при всей внешней швейцарской размеренности и упорядоченности Базель не чужд «сумасшедшинке» – чего стоит хотя бы поразивший и Вас, В. В., массовый «сплав» его обитателей по стремительному течению реки, эта бесконечная пестрая лента – кажется, все жители, и стар и млад, нескончаемым потоком несутся по сине-зеленоватым волнам, уцепившись за разноцветные пластиковые пузыри со сложенной в них одеждой… Не говоря уже о музее Тенгели на берегу все того же Рейна – его кинетические, саморазрушающиеся и интерактивные объекты, от миниатюрных до грандиозных (я не отказала себе в удовольствии вскарабкаться на самый верх одного из них), составленные из абсурдных сочетаний представленных в неожиданных ракурсах несочетаемых бытовых предметов с иронически измененными функциями (особенно интересна в этом плане серия «Пляски смерти» по мотивам средневековых действ) – впечатляющее пространство необузданного полета фантазии, нашедшее вещное воплощение. Так что марталеровский абсурдинчик с его «сдвигом по фазе» выглядит на этом фоне вполне органично.

Впрочем, оторвемся ненадолго от Швейцарии ради моего недавнего путешествия по Португалии.

В. Б.: Опасаюсь, что нам придется прерваться на некоторое время. Почитаем текст о Португалии в следующую встречу. Однако перед этим я хотел бы отреагировать на Ваш интересный рассказ о Марталере и театре абсурда. Он убедительно подтверждает проговоренную нами где-то в начале разговора мысль о том, что эстетическое путешествие – это не только собственно перемещение в географическом пространстве, хотя начали мы с него, так как в памяти еще свежи яркие впечатления о реальных летних путешествиях по городам, горам и весям… Только что мы совершили подобное яркое путешествие на волнах нашей памяти в интереснейшую эстетическую страну – театр абсурда, которым мы по мере возможности и доступности его каждому из нас (Вам больше, мне меньше) увлекались в 70-е годы прошлого века, когда он стал проникать какими-то фрагментами к нам из-за «железного занавеса» театра политического, могучего театра, во многом определявшего нашу жизнь и судьбы.

Этим я хочу подчеркнуть лишний раз, что событие эстетического путешествия – это во многом и путешествие нашего сознания и в нашем сознании. Наша память уже настолько обогащена эстетическим опытом всей предшествующей жизни (предшествующего непрерывного потока эстетического путешествия), что даже при любом напоминании об эстетическом объекте, а тем более при реальном контакте с ним это путешествие сразу же начинается. И при этом нередко утрачивается ощущение того, что стало первым толчком, импульсом к такому путешествию. Вот Вы упомянули «Фаму», которую мы видели когда-то вместе, имена Камю, Беккета, Ионеску, и пошло-поехало. Я слушал Вас и вроде бы даже не слышал, а уже просто видел многие фрагменты абсурдистских пьес – и не только тех, которые смотрел, но и тех, которые когда-то прочитал. А сейчас пропутешествовал в эстетическом пространстве абсурдных образов, что доставило мне немалое эстетическое удовольствие. Удовольствие от эстетического путешествия в пространстве эстетической памяти. Спасибо!

Здесь, между прочим, возникает и интересная теоретическая проблема, на которой имеет смысл когда-то остановиться подробнее: Все-таки есть ли различия между эстетическим путешествием в реальном географическом пространстве и пространстве нашего сознания в процессе, например, восприятия конкретного произведения искусства или путешествия по художественной выставке?

Н. М.: А сегодня все-таки я хотела бы начать с напоминания моего португальского письма № 286 от 18.08–05.09.13 (Лиссабон – Алвор – Москва). // Зачитываем фрагменты письма и смотрим фотографии. //

В. Б.: Здесь можно привести, пожалуй, мою письменную реакцию на это Ваше послание, отправленное Вам и всей триаложной братии по его прочтении (читаю письмо № 287).

Н. М.: Спасибо за Ваш столь эмоциональный отклик, Виктор Васильевич! Благодарю и за проникновенное описание Альгамбры. Вот и настало время сопоставить Ваши впечатления о ней с теми, которые произвели на меня в городе на берегу воспетого Пушкиным легендарного Гвадалквивира Севильский кафедральный собор и Королевский Алькасар.

«Даже самые неистовые и необычайные конструкции индийских пагод не могут сравниться с Севильским кафедральным собором. Это величественная гора, перевернутая долина. Собор Парижской Богоматери мог бы пройти с поднятой головой по его пугающему высотой центральному нефу»-так писал о нем Теофиль Готье. Действительно, это один из крупнейших кафедральных соборов мира, сопоставимый по размерам (126 × 82 м) лишь с собором Святого Петра в Риме и собором Святого Павла в Лондоне; настоящий город в городе, в котором можно провести не один день (у меня же, к сожалению, был всего один, зато предельно насыщенный). Как и в Альгамбре, его наиболее древние элементы, прежде всего отличающаяся элегантной стройной конструкцией знаменитая башня Хиральда, представляют собой фрагменты мавританской мечети XII в.

Христианская история собора началась 23 декабря 1248 г., ровно через месяц после взятия города кастильскими войсками. В тот день в мечеть вошли король Испании Фернандо III, архиепископ Толедо и участвовавшие в сражении представители аристократии. И так же как в Альгамбре, при последующем возведении готического храма мусульманское здание не только не было разрушено, но и поддерживалось во время всего периода строительства новой церкви – в старой мечети поначалу даже проводились католические службы. Пожалуй, именно в этом – корень уникальной притягательности полистилистики Севильского собора. В нем органически сочетаются мудехар (присущий как мусульманским, так и христианским мастерам Испании синтетический стиль в архитектуре, живописи и декоративно-прикладной сфере, где тесно переплелись элементы мавританского, готического, а позднее и ренессансного искусства), романский стиль, ранняя пламенеющая и неоготика, барокко, маньеризм, романтизм, неоклассика, рокайль и переходные этапы между этими стилями. В его украшении принимали участие как испанские, так и итальянские, французские, немецкие, фламандские мастера. А на фреске в часовне святой Девы Марии Антигуа можно рассмотреть иконографические черты византийского искусства.

Главную ценность для нас, «эстетических путешественников», собор представляет собой как великолепный музей, нечто вроде огромного драгоценного ларца с выдающимися произведениями живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Ретабло (заалтарный многоуровневый образ в испанских храмах, представляющий собой сложную архитектурно-декоративную композицию, достигающую потолка и включающую в себя архитектурное обрамление, фигурную и орнаментальную скульптуру, а также живописные изображения; нечто подобное православному иконостасу, но расположенное за алтарем, а не перед ним, как иконостас), алтарные украшения, священные сосуды, фрески, витражи, старинные часы и мебель, ткани, церковные книги – все здесь свидетельствует о высоком художественном вкусе и мастерстве их создателей.

Собор со стороны апсид.

Севилья. Испания

Башня Хиральда. XVI в.

Соборный комплекс.

Севилья. Испания

Дворец дона Педро I.

Алькасар. Севилья

В разных частях храма мы видим написанные на религиозные сюжеты полотна Мурильо, Сурбарана, Гойи, Моралеса, Джордано, Бассано, де Кампанья, де Вергаса; картину с изображением солдат Гедеона, традиционно приписываемую Тициану (а также работы, созданные под влиянием живописи Рафаэля, Веласкеса, Эль Греко, Караваджо); фрески Вальдеса; скульптуры де Бретанья, Рольдана и Мильяну; подобные стеклянной вышивке витражи де Фландеса. В декоре использованы золото, серебро, бронза, разноцветный мрамор, чеканка, жемчуг, драгоценные камни – алмазы, бриллианты, рубины, изумруды. Поражают своим изяществом многочисленные изразцы, изделия из эмали, слоновой кости, черепахового панциря, розовой и красной яшмы, полихромного камня и дерева (с применением различных его пород – черное дерево, кипарис, лиственница, сосна, каштан, ракитник). Незаменимую роль играет музыка: в храме находятся два органа с удивительным звучанием и тонкими регистрами, такими как «человеческий голос», «небесный голос» и др.; здесь хранится также уникальный образец английского клавиоргана – кажется, единственно действующего из десяти ему подобных в мире. Не забыт и танец: во время торжественных религиозных служб на Страстную неделю и праздник Непорочного зачатия шесть мальчиков-хористов исполняют танец Тела и крови Христовых (они одеты в белые и красные костюмы) и Непорочного зачатия (в белых и голубых одеждах). При входе в храм высится монументальная барочная усыпальница Христофора Колумба, а в сохранившемся со времен первоначальной мечети «Нефе ящера» на выходе с видом на внутренний Апельсиновый дворик вас поджидает высоко подвешенный под выполненным в арабском стиле сотовым сводом деревянный крокодил (или огромная ящерица).

Ретабло. Собор.

Севилья. Испания

А дальше мой путь лежал в расположенный напротив собора Королевский Алькасар (арабско-испанское слово «alqasr» переводится как «королевский дом» или «комната принца») – с XI в. и поныне официальную резиденцию испанских королей. Это впечатляющий комплекс, включающий в себя собственно королевскую резиденцию (верхние королевские апартаменты), Дом коммерции, дворец дона Педро, Готический дворец и знаменитые сады Алькасара. Ввиду острого дефицита времени, осмотрев его целиком, я сосредоточила внимание на том, что показалось мне наиболее интересным в художественном отношении в наследии мавританского искусства – дворце дона Педро, который обычно называют дворцом Мудехар.

Его возвели в XIV в. лучшие архитекторы Гранады и Толедо совместно с севильскими мастерами, работавшими в стиле мудехар, ориентируясь на архитектуру мавританской Альгамбры. Поэтому при всем эклектизме этого стиля здесь явно берет верх мусульманская художественная традиция. Это настоящее пространство «Тысячи и одной ночи» (по легенде, дворцовое Девичье патио названо так в честь подаренных королю ста девушек), наполненное геометрическими узорчатыми орнаментами, стилизованным растительным декором, многоцветными изразцами в старинной технике аликатадо (вырезание и обжиг различных фигур из керамики), табличками с каллиграфическими куфическими эпиграфами и украшениями в стиле атаурике (изысканные гипсовые рельефы). Галереи с многолопастными арками, декорированные сетью ромбов, силуэтами королевских павлинов и раковинами, символизирующими жизнь и плодородие; кессонные потолки, испещренные геометрическими фигурами, – все это во многом напоминает великолепие древних мечетей и дворцов Ташкента, Самарканда, Бухары, архитектурные изыски Хивы и Ферганы, где я в свое время часто бывала. Но особенно интересен центральный Посольский зал, построенный в честь двух самых важных дворцов Андалусии – столь красочно описанной Вами, В. В., гранадской Альгамбры и кордовской Медины Азахара. В нем собраны все наиболее выразительные архитектурные элементы халифатского искусства (структура из трех подковообразных арок, окруженных одной линией) и насридского стиля (огромный купол с геометрическими украшениями в форме звезд). Как Вам хорошо известно, в мусульманской традиции квадрат символизирует землю, а купол – небесный свод, Вселенную.

Все в этом дворце, построенном для христианских правителей, подчинено базовым принципам исламского искусства – повторяющемуся ритму и изысканной стилизации (хотя встречаются здесь и более поздние ренессансные мотивы – из кессон наборного потолка выглядывают фигуры персонажей; в раме из орнамента «макарабе» помещена серия дамских портретов XVI в. – но не они доминируют).

По сходному принципу организованы и сады у стен дворца. Первоначально это были испано-мусульманские сады-огороды, в которых когда-то выращивали вместе овощи, фрукты, яркие благоухающие цветы и ароматические садовые растения; они ублажали все пять чувств, но главный их смысл был религиозно-эстетическим – своим совершенством сады Алькасара олицетворяли райские кущи. Позже, в XVI – начале XVII в. приглашенные итальянские садовники придали им черты маньеризма (миртовые и туевые лабиринты, беседки с альковами, шутихи). Вода – мусульманский символ жизни – присутствует здесь в виде фонтанов, прудов, искусственных водоемов, каналов. Да, сад Принца, сад Цветов, сад Дам, сад Поэтов, сад для Танцев, сад Лабиринта, сад Галеры и многие другие – подлинный оазис посреди шумного современного города, зона эстетства. Севилья властно влечет к себе.

В. Б.: И в продолжение этой испанской темы зачитываем фрагментик из моего письма № 284, написанного еще до ответа Н. Б. (от 23.09.13).

Н. М.: Вообще все эти более развернутые или кратко-импрессионистские – по горячим следам – отклики на эстетическое путешествие удивительно интересны сами по себе, но и дают пищу для размышления о самом феномене такого путешествия. Здесь есть, о чем подумать и поговорить. Хотя бы о том, что, вот, даже на этом материале мы видим примеры трех или даже четырех типов путешествий – к христианским святыням, ради созерцания природы, к памятникам искусства и на пляжный отдых, – и все они имеют, в первую очередь, ярко выраженную эстетическую ориентацию у эстетического субъекта. Об этом стоит порассуждать. До следующей беседы на эту прекрасную тему.

В. Б.: Рад, что все так интересно закрутилось.

(07.11.13)

В. Б.: Суета сует и всяческая суета…

Отчеты, планы, то да сё… Никак не удается продолжить наш интересный разговор о путешествии. Включенные в этот текст письма о летних поездках приобрели здесь какой-то иной смысл. Не так ли? Я сам свои импрессьоны увидел в новом свете.

Н. М.: Именно так. Это была правильная идея.

В. Б.: И что представляется сейчас важным, не только сам высший созерцательный пик путешествия, когда мы полностью погружаемся в эстетическое восприятие того или иного эстетически значимого объекта, являвшегося, условно говоря, конечной целью путешествия, но и многое другое в нем самом действительно окутывается эстетической аурой некоего инобытия, пропитывается эстетическим духом. Сам процесс путешествия от его начального замысла и подготовки до возвращения домой с ворохом впечатлений – целостное событие эстетического путешествия.

Н. М.: Сейчас это особенно очевидно. Более того, это событие не завершается в момент выхода из такси у подъезда дома с «ворохом впечатлений» и чемоданом, но продолжается еще достаточно долго в реальном времени. Мы распаковываем чемодан с новыми книгами, альбомами, открытками, буклетами памятников и музеев, где удалось побывать. Откуда-то высыпаются билетики в музеи, на метро, поезда и пароходы, фуникулеры и еще какие-то виды транспорта. Мы скачиваем из фотоаппарата сотни фотографий в компьютер и заново переживаем каждое место или событие, запечатленное на том или ином кадре. Иногда обнаруживаем на нем то, чего не заметили в самой действительности. Начинается пострецептивный процесс вспоминания путешествия, которое теперь, будучи включенным в триаложный контекст, мы стремимся запечатлеть и на письме, чтобы передать свои впечатления коллегам по «Триалогу». Эстетический опыт продолжается и здесь. И конкретные фрагменты фиксации его результата мы только что включили в наш разговор.

В. Б.: Несомненно. И к этому я хотел бы еще вернуться, подчеркнув пока метафизический характер уже реально состоявшегося путешествия, ибо его глубинная сущность навсегда вписалась в наше сознание. Мы можем забывать о деталях путешествия, которые были запечатлены фотоаппаратом или записаны в блокноте, в наших письмах и т. п., но оно уже навсегда изменило общий рельеф нашего сознания, прежде всего эстетического, обогатило его чем-то, что даже и не поддается конкретному описанию, но вошло в нашу духовную сущность, стало ее частью и будет позитивно влиять на весь наш дальнейший и жизненный, и эстетический опыт. Об этом еще стоит подумать и поговорить.

Здесь же я хотел бы вернуться к самому началу путешествия и поразмышлять о наиболее простых вещах у его истоков, от которых во многом зависят и процесс, и итог (эстетико-метафизический в том числе) путешествия.

Вот, конкретная цель путешествия определена. Покажу на примере. Всю первую половину года, как Вы знаете, я по предложению издателей готовил к переизданию «Эстетику Блаженного Августина», дописал, в частности, главку об Амвросии Медиоланском, и у меня появилось непреодолимое желание опять посетить Милан, места, где служил св. Амвросий, где пришел к убеждению принять христианство и крестился Августин под влиянием проповедей Амвросия и благотворным воздействием на его душу амвросианского церковного пения. Я хотел совместить эту поездку с летним отдыхом, но тогда Л. С. убедила меня проехать еще раз, пока сохраняются некоторые физические силы, по главным испанским собраниям работ Эль Греко, что меня тоже очень привлекало и, как Вы видели, поездка оказалась весьма плодотворной в эстетическом отношении. Да и отдохнули мы неплохо. А вот Милан пришлось отложить на потом, что и свершилось в недавний уик-энд.