полная версия

полная версияЭкономика упущенных возможностей

Денежная масса – сумма общепризнанных платежных средств в экономике страны. В современных условиях она складывается из наличных денег в обращении и депозитов в банках, которые экономические агенты используют для оплаты сделок.

Если денежную массу обозначить как М, наличные деньги в обращении – С и депозиты – Д, то М = С+Д.

По классической теории, чем больше денег на банковских депозитах, тем больше банковская система может предоставить кредитов. Существует определенный мультипликатор, который показывает, во сколько раз банковская система может увеличить количество выданных кредитов.

Денежная база (деньги повышенной эффективности) – это сумма денег, выпущенных в обращение, плюс резервы коммерческих банков, хранящиеся на депозитах в Центральном банке.

М = m × В (В – денежная база; m – коэффициент, характеризующий степень воздействия коммерческих банков на объем денежной массы в обращении с учетом роли Центрального банка).

Цепь воздействия Центрального банка на денежную массу идет через прямое воздействие на денежную базу. Инструменты воздействия следующие:

1. Операции на открытом рынке – купля или продажа Центральным банком государственных ценных бумаг. Логика следующая. Банк вместо кредитования покупает государственные ценные бумаги, соответственно, не увеличивает денежную массу. Когда Центральный банк покупает государственные бумаги на вторичном рынке у банков, он тем самым предоставляет возможность для кредитования (расширение денежной массы).

2. Изменение учетной ставки. Чем дешевле заемные ресурсы у коммерческих банков, тем больше спрос на деньги.

3. Изменение нормы обязательных резервов. Обязательные резервы – это часть суммы депозитов, которую коммерческие банки должны хранить на специальных счетах в Центральном банке и которые не могут использоваться для кредитования. Чем больше норма обязательных резервов, тем меньше кредитный потенциал банковской системы.

«Экономисты» из Правительства России нам говорят: «…Из-за того, что в страну приходит существенный объем валютной выручки, которую экспортеры продают на бирже, а ЦБ РФ покупает, и объемы существенные, происходит увеличение денежной массы. Не покупать нельзя, так как курс рубля к доллару был бы «рыночным» и составлял бы не более 14–18 руб. за один доллар, что негативно сказалось бы на конкурентоспособности отечественных производителей и, как следствие, привело к снижению выпуска продукции со всеми отрицательными последствиями. Так как российская экономика столкнулась с «голландской болезнью» (существенный приток в страну валютной выручки), увеличение денежной массы приводит к инфляции спроса». В качестве резюме мы слышим: «…Российской экономике деньги в таком объеме не нужны».

В чем они заблуждаются? По нашему мнению, рубли, полученные экспортерами за счет продажи валютной выручки, нельзя назвать инфляционными, так как при текущей ставке процента спрос на кредиты со стороны заемщиков в объеме, который могут предложить банки, отсутствует. В связи с этим экспортеры, банки вынуждены размещать данные средства в безрисковых финансовых инструментах и на депозитах Центрального банка. Круг практически замкнулся. В качестве подтверждения можно сослаться на отчеты о динамике роста остатков, низкой доходности (относительно ставки по предоставлению заемных средств коммерческим структурам) по государственным ценным бумагам и др. (см. статистику ЦБ РФ, том числе рубрику «Денежный рынок России»). Значительная сумма заемных средств привлекается из-за рубежа, что, в свою очередь, снижает спрос на внутреннем рынке (см. динамику увеличения задолженности коммерческого сектора в валюте), а это тоже создает дополнительную проблему для российской экономики. Кроме того, занимая за границей финансовые средства, организации и вся российская банковская сфера становятся менее чувствительны к денежно-кредитной политике Центрального банка со всеми вытекающими отрицательными последствиями. Отчасти мы согласны с мнением экономистов – действительно, в настоящий момент наблюдается повышенное предложение валютных средств. Но мы не согласны с тем, что они не нужны российской экономике. Скорее всего, экономическому блоку Правительства России просто не хватает навыков и опыта, отчасти знаний по использованию данных финансовых средств.

Отсюда следует, что срочно необходимо снижать уровень инфляции, это позволит приблизить процентные ставки к реальному предложению денег в экономике. Также очевидно, что нужно работать над сокращением общего внешнего государственного долга России, с переориентацией с внешних займов на внутренние (одно из направлений по использованию валютных средств).

Некоторые экономисты могут возразить и сказать: «Зачем снижать ставку по заемным средствам, если это может вызвать инфляцию спроса?». Вопрос правомерен, но проблема в другом – в выборе приоритетов. Почему именно российской экономике необходима низкая процентная ставка и почему она не будет существенным образом влиять на инфляционные процессы, мы рассмотрим далее.

Как отмечалось выше, рост денежной массы должен способствовать снижению уровня процентной ставки, что должно привести к удешевлению заемных средств для предприятий и организаций, с одной стороны, и домохозяйств – с другой. В реальности наблюдается следующая картина. Для обслуживания внутреннего федерального долга ставка процента снизилась и составляет сейчас, в зависимости от срока размещения, не более 6–7%. Для других секторов экономики ставка привлечения равна 8-10 %, ставка размещения – 11–15 % (см. раздел «Денежный рынок»). Наблюдается существенный дисбаланс. Причина в большей степени в уровне учетной ставки ЦБ России, которая напрямую зависит от уровня инфляции. Опять замкнутый круг, который, по нашему мнению, можно разорвать. Но прежде – о причинах инфляции.

Причины инфляции в РоссииНачнем с теории. К сожалению, мы вынуждены начинать именно с этого, так как даже многие специалисты, выражающие свое мнение по данному вопросу, имеют представление об инфляции лишь в самых общих чертах.

Что же такое инфляция? Инфляция – повышение общего уровня цен. Для измерения инфляции используют показатель изменения индекса цен к базовому периоду.

Ни в коем случае изменение стоимости недвижимости нельзя приравнивать к изменению уровня инфляции. Часто приходится слышать: «Что они нам тут говорят о 9 %, когда цены на квартиры в Москве выросли на 70 %». И так далее. Естественно, мы не исключаем определенной недоговоренности со стороны органов статистики, но это другая история.

Существует два типа инфляции. Первый тип – инфляция спроса. Это инфляция, вызванная увеличением спроса на продукцию, т. е. когда за определенный вид товара покупатели готовы платить больше. Суть данного типа инфляции иногда объясняют одной фразой: «Слишком много денег охотится за слишком малым количеством товаров». Экономика может «попытаться» тратить больше, чем она способна производить; она может стремиться к какой-то точке, находящейся вне кривой своих производственных возможностей. Так как производители мгновенно не могут отреагировать на данное увеличение спроса увеличением выпуска продукции, то, в зависимости от обстоятельств, они либо повышают цены, либо увеличивают объем выпуска продукции. Рассмотрим эти обстоятельства (рис. 2).

Рис. 2

На первом отрезке общие расходы, т. е. сумма потребления, инвестиций, правительственных расходов до такой степени низки, что объем национального продукта сильно отстает от своего максимального уровня при полной занятости. Уровень безработицы высок, а значительная доля производственных мощностей предприятий простаивает. Предположим, что за счет денежной эмиссии увеличивается совокупный спрос. Тогда объем производства возрастет, уровень безработицы снизится, а уровень цен незначительно повысится.

По мере того, как спрос растет, экономика вступает во второй отрезок, приближаясь к уровню общей занятости и к более полному использованию производственных мощностей. На данном отрезке цены на отдельные товары могут повышаться более значительно, чем на основную группу товаров. Это объясняется тем, что многие отрасли промышленности раньше других полностью используют свои производственные возможности, и они не могут в дальнейшем отвечать на повышенный спрос дополнительным увеличением выпуска продукции.

Когда общие расходы достигают третьего отрезка, полная занятость распространяется на все секторы экономики. Все отрасли промышленности больше не могут отвечать на увеличение спроса увеличением объема продукции. Совокупный спрос, превышающий производственные возможности общества, вызывает повышение уровня цен. Данная ситуация, по нашему мнению, сейчас наблюдается в США. Помимо всего прочего, предприятиям национальной промышленности становится все сложнее реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, вследствие чего внешнеторговое сальдо США постоянно ухудшается. У США в долгосрочном плане два выхода – девальвировать свою валюту либо ограничивать импорт за счет пошлин и других механизмов.

Второй тип инфляции – инфляция предложения. Смысл данного вида инфляции заключается в том, что спрос относительно постоянен, а цены на товары увеличиваются за счет роста издержек производства (возрастает себестоимость продукции). Так как предприятия не могут долго торговать себе в убыток, они вынуждены увеличивать отпускную цену на свою продукцию. По закону спроса и предложения при увеличении цены количество единиц проданной продукции уменьшается, и если со стороны правительства не принять адекватных мер, то в экономике может начаться период спада. Обычно выделяют следующие причины, вызывающие увеличение себестоимости продукции: рост стоимости сырья, энергоресурсов и повышение заработной платы.

Следует особо отметить, что порой сложно разобраться в подлинных причинах, вызвавших усиление инфляции, но мы все же попытаемся это сделать.

По нашему мнению, основная причина инфляции заключается все же не в увеличении денежной массы, а в увеличении себестоимости продукции и услуг, в том числе за счет увеличения стоимости услуг естественных монополий – РАО «ЕЭС России», Газпрома, РЖД.

По данным Госкомстата, в основных отраслях российской экономики наблюдается рост производства, следовательно, увеличение денежной базы пока сказывается положительно на экономике России. Почему?

Между денежной эмиссией и ростом инфляции всегда существует временной шаг, и, по мнению многих экономистов, он составляет не менее 4–8 месяцев. Особенность увеличения денежной массы с 2000 года заключается в том, что деньги в экономику поступают через валютный рынок, и этот процесс происходит в значительной степени как вынужденный. ЦБ РФ выбирать сегодня не приходится: либо «рыночный» курс рубля – 15–22 руб. за долл. США и снижение объемов сбыта товаров российского производства, либо увеличение денежной массы при сохранении запланированного заниженного курса рубля к доллару США, причем с заметным ростом золотовалютных резервов страны. Позитивное воздействие данного эмиссионного вливания в экономику очевидно: деньги, направленные в экономику через покупку иностранной валюты у экспортеров, сложно назвать «инфляционными». В большей степени денежные средства, полученные за счет продажи валютной выручки, направляются на модернизацию производства. И это также подтверждается отчетами Госкомстата, свидетельствующими о росте инвестиций как экспортно ориентированных организаций, так и организаций, работающих на внутренний рынок.

«Инфляционными» денежными средствами являются эмиссионные деньги, выплаченные непосредственно потребителям (пенсии, зарплата бюджетным организациям, зарплата военнослужащим, пособия и т. д.), и в случае дисбаланса между спросом и предложением в сторону дефицита товаров по определенной цене происходит увеличение стоимости этих товаров, т. е. возрастает инфляция. Такие выплаты можно объективно назвать «инфляционными деньгами» только в том случае, когда экономика находится между вторым и третьем отрезками (см. рисунок). В настоящее время данные выплаты пока сказываются преимущественно положительно на экономике РФ, стимулируя ее рост. Для более существенной стимуляции необходимо увеличивать спрос на товары российского производства. Увеличение заказов ВПК – один из экономически верных шагов российского правительства.

По нашему мнению, монетизация экономики России в настоящий момент не соответствует ее потребностям, она у нас в два-три раза ниже, чем в странах с развитой экономикой. В дальнейшем себестоимость продукции будет только возрастать – следовательно, дальнейшее увеличение денежной базы просто необходимо, и темп ее роста должен превышать темп роста ВВП. Многие экономисты могут нам возразить, аргументируя свое возражение историческим опытом многих стран, выпускавших в обращение значительное количество денег, что приводило к неуправляемой инфляции. С ними нельзя не согласиться. Но также существуют исторические примеры, когда благодаря увеличению платежеспособного спроса за счет денежной эмиссии государство выходило из экономического кризиса (США в годы Великой депрессии или Китай).

Основная задача Центрального банка России и заключается в том, чтобы найти необходимый уровень денежной базы в экономике, который способствовал бы экономическому развитию страны. Но этот уровень нельзя определить, не экспериментируя с денежной эмиссией. Власти Китая достаточно активно используют такой подход в своей денежно-кредитной политике.

Одно из основных условий, при котором можно постепенно начинать увеличивать денежную базу для стимулирования экономического роста, – загрузка производственных мощностей не более чем на 70 %, с одной стороны, и существенного отложенного спроса со стороны инвестиционной группы продуктов и потребительского секторов – с другой. И такое условие в России существует. Далее, чтобы предприятия смогли продать свою продукцию, необходим спрос со стороны покупателей. И покупатели рады бы покупать, но у них не хватает денег (оборотного капитала). За счет денежной эмиссии население получает деньги, тем самым создавая спрос на продукцию производителей. На повышение спроса производители, в свою очередь, отвечают увеличением выпуска продукции. Как результат – отчет Госкомстата, показывающий рост занятости, производства, ВВП и т. д. Но это идеальный вариант. Как было отмечено выше, в России в настоящее время увеличивается себестоимость продукции, и пока цены на энергоресурсы, услуги естественных монополий не будут соответствовать, как минимум, своей себестоимости, эта тенденция будет продолжаться. Чтобы производители потребительских товаров могли реализовывать свою продукцию по объективно возросшим ценам, необходимо через увеличение денежной массы поддерживать платежеспособный спрос со стороны населения. Снижение ставки процента по заемным средствам будет способствовать реализации инвестиционной группы товаров (станков, машин, оборудования и др.).

Как все же определить, до какого момента возрастающая денежная база положительно влияет на экономику? Мы считаем, что денежная база может увеличиваться до тех пор, пока по полугодовым отчетам Госкомстата общий уровень производства также повышается (рост производства вызовет положительную динамику других важных экономических показателей).

В случае прекращения увеличения объемов выпуска продукции необходимо на время приостановить денежную эмиссию в любой форме – экономика должна попытаться в данной ситуации найти свое равновесие. Одновременно делается анализ общего состояния экономики – в частности, общей загруженности производственных мощностей с целью выявления возможности будущего увеличения выпуска продукции (возможно, что производство не сможет производить больше – в этом случае стимуляция денежной эмиссией не поможет).

В случае уменьшения общего объема производства необходимо выявить основные причины, вызвавшие это, после чего предпринимать адекватные меры. Одними из таких причин могут быть:

– отсутствие платежеспособного спроса;

– приближение цены на отечественную продукцию к аналогичным импортным товарам, а так как соотношение цена / качество не в пользу основных российских товаров, то происходит смещение спроса в сторону импортных товаров и, как следствие, сокращение положительного внешнеторгового баланса со многими отрицательными для экономики последствиями. При этом решения могут быть следующие: девальвация национальной валюты; искусственное ограничение импорта; увеличение качества со стороны отечественного производителя и др;

– вхождение производственных мощностей в отрезок 3 (см. рис. 2).

Как указывалось выше, в России наблюдается в большей степени инфляция предложения. Следовательно, необходимы методы и инструменты, которые позволили бы воздействовать на структуру издержек производителей и потребителей – за счет субсидирования части расходов системообразующих компаний (естественных монополий, контролирующихся государством). В качестве примера можно взять РАО «ЕЭС России», где контрольный пакет акций принадлежит Федеральному правительству.

Как известно, в конечную стоимость услуги данной компании входит существенная инвестиционная составляющая. Соответственно, тариф = издержки + инвестиции + определенная прибыль. Профинансировав статью «инвестиции» не за счет потребителей, а из федерального бюджета или Фонда развития, мы получим общее снижение тарифа для потребителей. Таким образом, определенная составляющая инфляции будет устранена. Другими словами, можно замедлить темп роста тарифов для потребителей с 10 % в год до 5 %. Одновременно целесообразно субсидировать процентные ставки по кредитам, направленным на инвестиции. Мы полагаем, что, охватив основные естественные монополии, можно снизить инфляцию не менее чем на 2 % в год, что повлечет за собой снижение ставки по заемным средствам и будет способствовать осуществлению более долгосрочных инвестиционных проектов.

Российскому Правительству необходимо отдавать себе отчет в том, что в любой момент в инфляционную составляющую могут включиться элементы инфляции спроса, в частности увеличение заработной платы и пенсий. Разговоры о причинах низкой оплаты наемных работников из-за низкой производительности труда не выдерживают критики. Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции в России в два-три раза ниже, чем в развитых странах. Очевидно, что профсоюзные организации будут более настойчиво ратовать за увеличение этого показателя. Также остается актуальным вопрос, на который в настоящее время нет ответа: как поведут себя инвесторы и предприниматели (не только отечественные) в ситуации, когда процентные ставки в России сравняются с процентными ставками в США и Великобритании. Не вызовет ли данный фактор массового оттока капитала из России, тем более выводить есть что?

В следующих номерах рассмотрим другие направления денежно-кредитной политики.

Таблица 1

ИНДЕКСЫ ЦЕН В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

(за основу взяты квартиры площадью 120 кв. м в центре города)

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(за основу взяты квартиры площадью 120 кв. м в центре города)

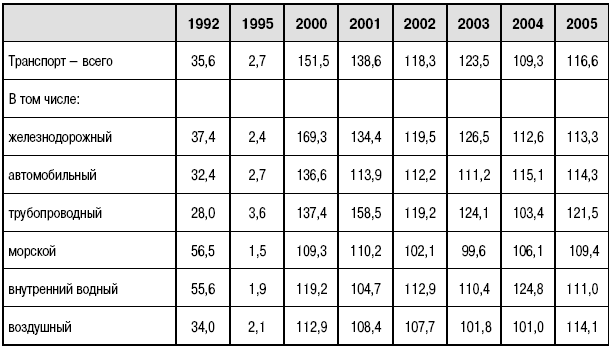

ИНДЕКСЫ ТАРИФОВ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; до 2000 г – в разах)

Опубликовано в № 3 2007 года

Радужные перспективы платежного баланса России

Статья продолжает тему, начатую в опубликованных журналом «Портфельный инвестор» материалах «Кто стоит за дорогой нефтью» (№ 11) и «Снижение стоимости на нефть неизбежно» (№ 12).

На протяжении последних нескольких лет в СМИ постоянно будируются вопросы о грядущем экономическом кризисе в нашей стране. Одно время я считал, что некоторым гражданам, имеющим диплом экономиста или юриста, нечем заняться, вот они и поднимают этот вопрос, привлекая внимание не только к собственной персоне, но и к изданиям, публикующим данную «экономическую» глупость. Но когда количество моих знакомых, спрашивавших о том, что об этом думаю я, превысило некую критическую массу, терпение мое иссякло. Сначала я рекомендовал более внимательно читать наш журнал, особенно рубрику «Макроэкономическая статистика», но, как показала практика, либо публикуемые данные не внушают доверия, либо они неправильным образом интерпретируются. Чтобы не повторять по десять раз прописные истины и не возвращаться к одним и тем же вопросам, мною было принято решение рассмотреть экономическую ситуацию в России более подробно. Так и появилась серия статей на данную тему. Но все по порядку.

Сразу отмечу, что я не претендую на истину в последней инстанции и естественным образом могу ошибаться. Также следует иметь в виду, что все мои рассуждения рассматриваются с позиции инвестора, задача которого заключается в размещении финансовых средств с максимальной доходностью при минимальном возможном риске, с учетом того, что «врагов» вокруг слишком много. Оговорюсь сразу: при открытости российской экономики основополагающим фактором устойчивости развития государства в долгосрочном плане является стабильная (прогнозируемая) национальная валюта, которая, в свою очередь, зависит от устойчивого платежного баланса. Как только приток валюты в страну становится меньше его оттока, финансовые риски возрастают и вероятность валютного кризиса резко увеличивается. Моя задача (и журнала в целом) – обращать внимание читателей на негативные тенденции в экономике, даже если они не ярко выражены. Другими словами, инвестор всегда должен быть бдительным, учитывать различные точки зрения, по возможности самостоятельно анализировать и принимать (либо не принимать) их во внимание. Этот материал посвящен вопросу, на который практически никто не обращает пристального внимания, но именно благодаря ему возникнут существенные проблемы в российской экономике. Речь идет о платежном балансе нашей страны, а в большей степени – о счете текущих операций, который представляет собой основное слабое звено российской экономики.

Любой человек, имеющий экономическое образование, при рассуждениях на экономическую тему находится в плену определенных иллюзий. Экономисты могут по-разному интерпретировать одинаковые показатели макроэкономической статистики, и это вполне нормально. Все как в жизни: есть дороги, есть перекрестки, где необходимо принимать решения о дальнейшем пути. Но прежде чем принять окончательное решение и вести людей (экономику, народ и т. д.) дальше, необходимо показать причинно-следственную связь, на основании которой принимается именно это решение. Если речь идет об экономике, то на первом этапе (естественно, после глубокого анализа, с учетом исторического опыта и географического положения страны, ментальности граждан, политических и экономических особенностей государства) выдвигается экономическая политика, имеющая четкие обоснования и привязку к современным реалиям.

В демократических государствах обязательно проходит обсуждение (изучаются замечания, критика, принимаются предложения и др.) с участием альтернативных «мыслителей», которые могут выявить и устранить элементарные ошибки или просчеты. А могут вообще сказать, что это полная глупость, и с учетом географического положения страны экономика должна быть более закрытой, и т. д. Именно по этой причине вот уже на протяжении многих лет я пропагандирую идею создания при Президенте Экономического совета, в который бы входили экономисты, придерживающиеся разных взглядов и направлений. Многие практики могут сказать, что получится «экономический базар» и конструктивизм маловероятен. С этим я, естественно, не соглашусь. Руководитель государства обязан (мы не в директивной системе) выслушать все возможные мнения, особенно критику выбранной стратегии развития экономики, и уже после этого принять собственное обоснованное решение. Только тогда не будет упущенных возможностей, однобокого развития экономики и многого другого, за что через десятки лет может быть стыдно. В случае негативного развития ситуации всегда можно смело и ответственно сказать, кто стоял за данной экономической политикой, вплоть до конкретных фамилий ученых и политических деятелей. Россия при этом отойдет от практики безответственных решений, не имеющих персонификации. Мне кажется, пришли те времена, когда можно создавать и воплощать в жизнь экономическую политику государства, основанную на четких расчетах и обоснованиях. К тому же у большинства экономистов на первом этапе не возникнет вопросов, кто конкретно придумал, что валюта России не нужна, что излишние покупки ЦБ РФ способствуют инфляции и т. д.