Полная версия

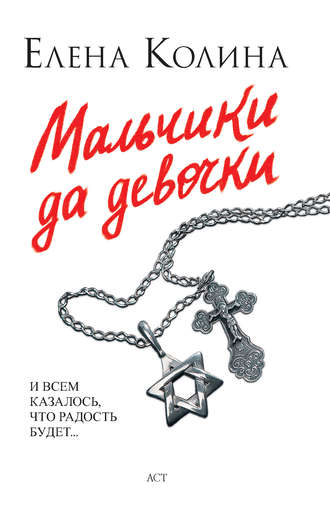

Мальчики да девочки

Считалось, что она унаследовала от матери взрывной темперамент, было ли это так, кто знает, но одно было очевидно: Лили умела пользоваться своим темпераментом и гневалась только, когда сама этого хотела, – совсем как великий полководец, который был известен тем, что в гневе топтал свою треуголку, но в эти дни всегда по утрам велел подавать себе СТАРУЮ треуголку…

Но какой бы ни был у нее темперамент, большей частью он проявлялся в детской, в отдалении от отца. Отец считал, что у него ребенок-ангел.

Одно из первых ее воспоминаний – она строго говорит отцу: «Ты должен только на меня смотреть, только со мной разговаривать», а отец, улыбаясь, послушно кивает. И потом, позже, всегда отношения ее с отцом были как отношения с мужчиной, Лили обожала, и очаровывала, и тщательно следила, чтобы «он любил ее больше, чем она его».

Лили с отцом жили одни и душа в душу. Вернее, Лили жила душа в душу сама с собой.

Отец восхищался красотой и послушанием хитрюги Лили, а Лили восхищалась отцом. Особенно он нравился ей в расшитом золотом мундире, с подвешенным на боку золотым ключом, треуголке с плюмажем и белых перчатках – отец имел придворное звание камергера. В то время звание камергера уже почти утратило свое значение, князь не выполнял никаких обязанностей при дворе, и Лили видела отца во всем этом облачении лишь один раз в год и всякий раз приходила в восторг от золоченой красоты, от величавости князя Горчакова, а заодно и собственной значительности. Сам же отец всего этого – золотого ключа, перчаток, немного конфузился.

Февральскую революцию князь Горчаков встретил с характерным для него чувством, что все происходит так, как должно происходить. Он честно откликнулся на призыв Государя отозвать капитал из-за границы в Россию, но сделал это из чувства долга, уже не веря в мудрость царя… как ни старайся быть верным самодержавию, оно само похоронило себя прежде своего падения. Алексей Алексеевич возмущался тем, что по улицам носили портрет Государя вверх ногами, но ему стало даже легче, как будто скончался безнадежно больной, глядя на которого нужно кривить душой и без веры говорить, что он непременно поправится, хотя он уже обречен.

Однажды Лили с отцом видели на Фурштатской, рядом с их домом, людей, бегущих с фунтиком хлеба из лавки. «Свобода – неподходящая вещь для голодных, все мы стоим на краю пропасти», – сказал Алексей Алексеевич, и Лили немного испугалась, потому что отец не был склонен к преувеличениям, – если все стоят на краю пропасти, то не упадет ли ОНА в эту пропасть?

Но о том, чтобы покинуть Россию, речи не было, Алексей Алексеевич говорил: «Не ты держишь корень, но корень держит тебя».

После Октябрьского переворота Алексей Алексеевич сильно переменился, как будто в нем тоже произошел переворот – стал оживленным, деятельным. Теперь он казался Лили более счастливым, чем раньше, когда сидел у себя в кабинете и занимался историей рода.

Все, что Лили знала о дальнейших событиях, было плодом ее подслушиваний и подглядываний. Отец все еще относился к ней как к несмышленой малышке, но все, что творилось вокруг, было весьма значительным прибавлением к ее свободе, в воздухе носилось возбуждение, и Лили тоже была возбуждена и считала себя уже совсем взрослой, как будто все происходящее дало ей право больше не быть ребенком.

Теперь отец вечерами часто уходил из дома, так что Лили, пользуясь случаем, решила развлечься и потребовала, чтобы бонна сводила ее в синематограф и в театры.

Они с Амалией Генриховной дважды тайком посетили синематограф. Первый раз они посмотрели фильм с Верой Холодной, актриса под бреньканье фортепьяно в яме под экраном целовалась со своим возлюбленным, и Амалия рукой прикрыла Лили глаза, чтобы она не увидела поцелуя. А весной, в апреле, Лили потащила ее на «сенсационную драму» «Темные силы – Григорий Распутин», – в фильме показывали гадости про «старца» и императорскую чету, и затем убийство его во дворце князя Юсупова. Фильм был ужасен.

Несколько раз они с Амалией ходили в театр. В театрах шли короткие фарсы в одно действие, и они успевали прибежать домой до возвращения отца.

В театрах Лили получила начатки сексуального образования. В одной пьесе обсуждалась сексуальная потенция Распутина, шутили, что у него «огромный талант», и каким-то образом она поняла, что имеется в виду вовсе не талант, а кое-что крайне неприличное, – в этих сексуальных намеках для Лили было что-то очень притягательное. Тут уж Амалия не могла закрыть ей глаза рукой, поскольку ни слова не понимала по-русски, и Лили что-то переводила ей на ухо, что-то врала. А однажды они попали на пьесу «Большевик и буржуй», где в первом же действии на сцене начало твориться что-то странное: две женщины разделись и принялись ласкать друг друга, целоваться, стонать и впиваться друг в друга поцелуями – на сцене со всей возможной откровенностью показывали лесбийскую любовь. Амалия громко заверещала и потащила Лили из зала… Это была последняя попытка Лили развлечься, с тех пор Амалия наотрез отказывалась от посещений увеселительных заведений, да она и сама как-то притихла.

Но не такова была Лили, чтобы не поинтересоваться, куда с таинственным и озабоченным видом уходит отец. Лили была совершенно уверена, что у него роман.

Источников информации у нее хватало, гости громко переговаривались в прихожей, прислуга сплетничала о хозяевах, и Лили быстро поняла, что никакого романа у отца нет, а уходит он на заседания в партийный клуб, – у него возникли какие-то отношения с партией кадетов. Лили проштудировала несколько выпусков газеты “Наш век” и поняла, кто такие кадеты: кадеты изо всех сил старались спасти монархию, приостановить революцию.

Уже было холодно, голодно, но совсем не страшно. Не страшно, потому что она была при отце ребенком, за которого отвечают, о котором думают, беспокоятся, чтобы она не страдала от холода и голода. Лили ходила по дому в отцовской шубе, как в халате, иногда отец сажал ее на колени и обнимал, грел в шубе. Это все еще был дом, их дом, пусть не прежний, но сохранивший почти все приметы прошлого: звонил телефон, звучала музыка, трижды в день накрывался стол. Лили переодевалась к обеду, сидела напротив отца за столом и хихикала, все это ее ужасно смешило – великолепие сервировки, сверкающие на белоснежной скатерти серебро и хрусталь и – перловая каша, черный сырой хлеб, тоненькие ломтики, крошечные кусочки, ошметки чего-то невнятного, неспособного утолить голод. Но иногда бывал какой-нибудь сюрприз – кусочек мяса или яйцо, а однажды отец принес ей три конфеты.

В мае восемнадцатого года большевики запретили партию кадетов, и партия перешла на нелегальное положение. Организация называлась «Союз возрождения России», проводила свои заседания втайне, и несколько раз эти тайные встречи происходили в квартире на Фурштатской, – Лили очень этому радовалась, ей казалось, что рядом с ней идет увлекательная игра в шпионов. Но она была не из тех девочек, чтобы можно было играть в шпионов без нее, она сама хотела быть главным шпионом, поэтому Лили присутствовала на всех тайных собраниях, которые проходили у них дома, – в виде ушей, плотно прижатых к дверям. Эти уши слышали слова «восстание», «мятеж» и замирали в восторге – как героически, как романтично… Жаль только, что ее отец не был главой организации, не переправлял секретные разведывательные сведения, не собирался выступать с оружием в руках, он всего лишь предоставлял квартиру для собраний – из подслушиваний и подглядываний это было совершенно ясно. Лили даже немного стеснялась того, что ее отец, Алексей Алексеевич, князь Горчаков, был таким мирным, сентиментальным, застенчивым человеком, ни разу в жизни ни на кого не повысил голос, всегда носил при себе ее фотографию… был человеком, созданным исключительно для частной жизни, но не для восстаний и мятежей. В ее глазах его оправдывало то, что он был уже старый – к моменту описываемых событий ему было шестьдесят два года.

…Когда кто-то близкий уходит от нас внезапно, мы начинаем перебирать в памяти последние проведенные с ним минуты, и они кажутся нам наполненными глубоким смыслом, которого мы не увидели бы, если бы вслед за этим ничего не случилось.

20 августа 1918 года, перед тем как выйти из дома, Алексей Алексеевич на секунду притянул Лили к себе и сказал: «Dieu te garde»[1] – и погладил по голове. Он был очень сдержанным человеком, и это случалось крайне редко, – не впервые ли?.. Отец Лили, Алексей Алексеевич Горчаков, вышел из дома и не вернулся. Так вот, – почему он тогда погладил ее по голове?.. Он же не мог знать?..

* * *– Как вас зовут, деточка? – из-за аппарата ласково спросил Левинсон. – Деточка, опустите головку и посмотрите в угол… – сказал он и вдруг тихо позвал: – Фаина!

– Что ты кричишь на весь дом? – Фаина появилась в ту же секунду, как будто подслушивала за дверью.

Какое же это было ошеломительно странное семейство!

Мирон Давидович Левинсон был огромный красавец, Фаина в своем темно-вишневом бархатном платье, с продернутым в вырезе белым кружевом, с пышными кружевными рукавами, была красавица, и красивого у нее было в избытке: брови, глаза, губы – все большое, яркое. Сказать о ней «полная» или даже «толстая» было бы недостаточно, Фаина была такая толстая, что у нее уже не просматривались отдельные признаки полноты вроде второго подбородка или лишних складок и складочек, она вся была бархатно-кружевная гора, увенчанная брошкой. Лили зажмурилась и быстро открыла глаза – проверила, не мираж ли это цветное бархатное семейство, будто сошедшее в серый Петроград с картин голландских мастеров, не аристократы, конечно, а бюргеры – пышные, бархатные… Лили хотела бы бархатное платье, но лучше не вишневое, а зеленое, бывает бархат глубокого изумрудного цвета. К такому платью замечательно пошли бы высокие ботинки со шнуровкой… а шляпка, какая понадобилась бы шляпка?..

…Отец не одобрял интереса к нарядам. Но Лили думала о нарядах не переставая, особенно о ботинках и шляпках. Как сорока-воровка, она таскала у горничных ленты, кружева, недорогие украшения, прятала их в тайничке у себя в комнате. А по ночам наряжалась и рассматривала себя в зеркале, – как же она прекрасна в белой батистовой рубашке, вся обвешанная чужими бусами… Возможно, отец каким-то образом об этом узнал, но с десяти лет он дарил Лили подарки, больше подходящие для молодых дам. Почти каждую неделю она находила в своей комнате коробки, завернутые в красивую бумагу, и в них расшитые жемчугом сумочки, зонтики с ручками из слоновой кости, черепаховые гребни, инкрустированные полудрагоценными камнями… и ей больше не нужно было таскать украшения у горничных…

– Девочка? Красивенькая. Чья? Откуда? – низко, с южным тягучим говором, упирая на гласные, сказала Фаина. – А где Ася? В этой семье все постоянно куда-то пропадают. А-а, вот она, слава богу…

– Ты хрюшка или мышка? – нежно пробурчал Мирон Давидович, и Лили оглянулась в поисках маленького ребенка, к которому он мог так обратиться, и увидела, что «хрюшка или мышка» была крупная полноватая девушка лет двадцати. Лили уже очень сильно плыла от голода и не удивилась бы, даже если «хрюшка или мышка» въехала бы в комнату в карете, не удивилась бы ни бархату, ни кружевам, ни турецкому тюрбану, ни флорентийскому берету с пышным страусовым пером, ни поварскому колпаку, ни буденовке с красной звездой, – бог знает, в чем ходят дома эти опереточные люди. Но Ася одета была обычно, во что-то простое, темное, заколотое у ворота булавкой.

На самом деле Лили с Асей были почти ровесницы: Лили пятнадцать, Асе семнадцать, но Лили подумала, что Ася взрослая, никак не моложе двадцати.

Ася была фруктовая девушка: глаза цвета спелой сливы, губы как вишни, щеки как малина. Красивая или некрасивая? Кому-то красавица, кому-то нет, на вкус. Могла показаться слишком крупной, неловкой, выглядела почти матроной – еще чуть-чуть, и уже готовая любовница, мать. И этот ее туманный взгляд, как будто направленный в себя, – можно сказать, так себе девушка, странная. Но о ней всегда говорили восхищенно – ка-акая красавица! Все в Асе было очень полноценное, все на отлично: роскошные волосы, яркие губы, гладкая смуглая кожа, – это была очень теплая, очень физиологическая красота. И Лили с ее неяркими нежными красками и тонкими чертами лица рядом с Асей была вовсе не однозначно лучше, – слишком уж бесплотная, бесцветная, как недодержанная фотография, слишком «одни глаза». Кстати, и у Аси глаза были очень хороши – глубокие, черные, с восхищением смотревшие на отца, мать, Лили, на все вокруг.

– Папочка, мамочка, а где Дина? – словно пересчитывая свои богатства, сказала Ася и восторженно оглядела Лили как прекрасную картину: – О-о, вы… вы похожи на итальянку! Раннее Возрождение… или позднее Возрождение, да?..

– Да-да, конечно, – энергично подтвердила Фаина. – И ты, Ася, ты у нас красавица, богиня…

Лили посмотрела на Асю с завистью: лучше бы она была не раннее Возрождение и не позднее Возрождение, лучше бы она была некрасивой, но зато у нее была бы мама – настоящая мама, толстая, безопасная, уютная, в смешных кружевах, мама, которая считает ее богиней.

– Что же вы молчите, деточка, у вас что-то случилось? – участливо спросил Мирон Давидович.

Можно было сказать и так – да, у нее кое-что случилось.

Сегодня утром кто-то долго стучал в дверь, кто-то долго стучал, а Лили долго боялась и не открывала. По утрам она бывала в своей разгромленной квартире совсем одна, последние оставшиеся жильцы рано утром уходили на завод. К жильцам никогда не приходили гости… этот ранний гость – к кому?

Лили сидела в прихожей на соседском сундуке и слушала, как колотят в дверь, точно замерший от ужаса поросенок, к которому ломится волк, и понимала, что за ней пришли. В дверь все колотили и колотили, и она, смирившись с неизбежным, наконец отодвинула засов…

За дверью стоял молодой человек, почти мальчик, в кожаной куртке и кепке. Лили смотрела на него со страхом и уважением, – кожаные куртки во время войны были формой летчиков и шоферов, а теперь стали символом мужественности, их носили люди, причастные к революции, к власти, чекисты… Молодой человек оказался невоспитанным – не поздоровался, не представился, даже не снял кепку. Он – за ней!.. Это было так страшно, за гранью обычного страха, что бояться уже было нечего.

– Я дочка нашей кухарки, – пробормотала Лили, глупо оговорившись от ужаса. Но чекист не обратил внимания на ее оговорку, ему, наверное, и в голову не могло прийти, что девчонка способна так бесстрашно врать.

Лили провела гостя по всем комнатам в поисках себя самой, благодаря Бога, что жильцов нет дома, и приговаривая «нету барышни, нету»… и уже готовилась распрощаться с гостем в прихожей, как вдруг чекист спросил:

– Что это у вас?

На вороте рубашки, выглядывающей из выреза ставшего немного тесным платья, виднелся вензель, княжеская корона.

– Ну, подумаешь, стянула рубашечку у буржуев, – с простонародным говором ответила Лили, так говорили девочки у них в имении. – А что, нельзя?

– Можно и даже нужно. Но вы прекрасная актриса, – ответил чекист и принялся рыться в кармане куртки.

Лили только теперь заметила, что в облике чекиста был какой-то странный диссонанс, как будто кожаная куртка была от него отдельно. Куртка вызывала уважение и страх, а юноша умиление и жалость, он был весь какой-то перекрученный, как волнистая линия, сутуловатый, неровный…

– Это вам, – молодой человек дернул головой вперед и вбок – не то нервный тик, не то дурная привычка – и протянул Лили смятую неказистую бумажку – ордер на арест. В ордере на арест было написано:

Удостоверение личности

Рахиль Эмильевна Каплан

Дата рождения 3 августа 1903 года

Подпись, печать

– Я подумала, что вы чекист, а вы, оказывается, Рахиль Эмильевна, – смешливо сказала Лили, поняв, что юноша не собирается ее арестовывать. – Рада с вами познакомиться, Рахиль Эмильевна… а я Лили Горчакова…

– Нет, это вы Рахиль Эмильевна Каплан, – серьезно сказал молодой человек, – посмотрите внимательно.

Лили недоуменно вгляделась в фотографию – фотография с печатью в правом верхнем углу придавала бумажке хоть какую-то солидность – и недовольно поморщилась. На этой сделанной незадолго до исчезновения отца фотографии она была похожа на куклу и ужасно себе не нравилась, – капризно изогнутые губы, как у куклы, вытаращенные глаза, как у куклы, длинные кудри, повязанные бантами, и выражение лица кукольное!..

– Что это, почему? – изумленно прошептала Лили, и вдруг поняла, и тут же загорелась глазами, задохнулась от радости: – Я поняла, это фальшивые документы! Вы от Рара! Рара меня ждет! Я готова, пойдемте!

Молодой человек молчал. Лили подумала, что ему запрещено разговаривать, чтобы она не запомнила его голос. И эта ужасная кепка, специально надвинутая на глаза, – для того, чтобы она не разглядела его лица, и кожаная куртка, как у представителя власти, – все это маскарад. Этот юноша, высокий, стройный, даже хрупкий, – хрустальный мальчик, выдает себя за кого-то другого, как герой приключенческого романа, как персонаж Конан-Дойля! И как приятно от него пахнет, смесью духов, табака и кожи, а духи, кажется… «Violette pourpre»! Это же настоящее приключение, продолжение игры в шпионов! Ей нужно задавать поменьше вопросов, захватить с собой мешочек с драгоценностями и молча последовать за посланцем в темноту ночи, взяв у него эту мятую бумажку, то есть свои новые документы.

– Я не буду ни о чем вас спрашивать, – понятливо кивнула Лили, – но можно мне задать один, всего один вопрос? Где Рара меня ждет? Мы отправляемся за границу? В Берлин? В Париж? В Прагу?

– Он сказал мне: «Вы еще очень молоды, почти мальчик…» – пробормотал юноша. Он нервничал, оглядывался, переминался с ноги на ногу, как будто пытался занять как можно меньше места в пространстве, и, наконец, присел на соседский сундук и замер в причудливой позе – ноги сплетены, слишком длинные руки сложены как для молитвы.

– Я вижу, что вы еще очень молоды, – насмешливо сказала Лили. На самом деле она немного робела и от робости вела себя развязно, хотя манера выражаться этого юноши действительно показалась ей странной, невзрослой, – ее учили всегда заканчивать фразы. – Но я вас спросила, где Рара меня ждет?

– Вы газеты читаете? – мягко, почти нежно спросил юноша. – Помните, после убийства Урицкого в «Правде» писали: «За каждую нашу голову – сотню ваших»?.. Тогда был приказ о взятии заложников из бывших правящих классов, офицеров, интеллигенции. Меня взяли как заложника прямо на улице… красноармейцы решили, что я бывший юнкер, и арестовали. Я объяснял, что я не мог быть юнкером, я еврей, но меня все равно арестовали…

– Но при чем тут мой отец? – Лили нетерпеливо топнула ножкой, бывают же на свете такие зануды!

– Меня привели в ту же камеру, где сидел ваш отец. Он провел в тюрьме полгода, его взяли за связи с кадетами. Он пробыл в этой камере несколько месяцев, а я три с половиной дня… Я представился вашему отцу, и мы эти три с половиной дня непрерывно разговаривали. Он дал мне вашу фотографию и назвал ваш адрес, на случай, если меня отпустят. Я читал ему стихи… Я читал вашему отцу свои стихи, он сказал, я талантлив… – Юноша опять дернул головой, как воробышек, и решительно продолжал: – Через три дня после того, как я попал в тюрьму, всех нас вывели в тюремный двор. Нам заранее не сказали, что будут с нами делать. А когда вывели во двор, объявили: «За убитого большевика товарища Урицкого сейчас будет расстрелян каждый десятый». Я был десятым… Я был десятым по счету, а ваш отец девятым. Ваш отец сказал: «Встаньте на мое место, вы еще очень молоды, почти мальчик…»… и поменялся со мной местами. Он поменялся со мной местами… – Юноша дернул головой и торопливо, будто заговаривая Лили, продолжал: – Простите меня за этот тик… мой организм оказался трусливей меня, тик появился после тюрьмы… Когда я вернулся домой, мне купили на рынке кожаную куртку, чтобы я больше не был похож на бывшего, чтобы меня еще раз не забрали на улице…

– Я не понимаю, о чем вы говорите, зачем мне знать о вашей куртке… – высокомерно скривилась Лили. Она еще ничего не понимала, но уже ощутила ужас, как будто в ней было что-то понимающее прежде, чем поймет мозг, прежде, чем еще раз прозвучат страшные, навсегда меняющие жизнь слова… – Поменялся местами? Поменялся местами, зачем?

– Ваш отец сказал: «Вы еще очень молоды, почти мальчик…», и… и все. Вашего отца расстреляли, – прошептал он.

– Вы еще очень молоды, почти мальчик, – повторяла Лили, рассматривая юношу, – весь глаза и ресницы, нежное лицо, копна волос, разлетающихся над чистым лбом, подбородок утоплен в высоком воротнике свитера. Юноша был очень красив – не юноша, вернее, а мальчик, мужественности еще не было и в помине, красивый, нежный, как цветок, мальчик, падший ангел с глазами печальными и прекрасными, высокомерный воробышек с дергающейся головой.

– Вы встали на его место, – тускло сказала Лили. – Значит, если бы не вы, он был бы жив? Он ведь был девятый?.. Я вас спрашиваю, он был девятый?!

Лили не сползла на пол, не упала в обморок, не зарыдала. Она вдруг так яростно вцепилась в кожаную куртку, что у нее побелели пальцы, и юноша держал ее на себе, словно зацепившегося коготками котенка.

…Лили хотела отпустить кожаную куртку, но не смогла, и юноша осторожно, один за другим разжал ее пальчики.

– Простите меня. Мой отец принял такое решение, и я не должна была нападать на вас, – улыбнулась Лили, не сознавая, что улыбается, и вдруг простонала тоненько: – Но как же я?

– Ваш отец несколько раз повторил: «Лучше бы ей не быть моей дочерью, если бы ей можно было не быть моей дочерью, у нее был бы шанс выжить…» Он не просил добыть для вас новые документы, если мне удастся спастись, – ему просто не могло прийти это в голову. Но фактически это была его последняя просьба! А я же человек чести! И вдруг мне невероятно повезло! Все сплелось в один клубок… дело в том, что Белла уехала за границу, оставила моего отца и меня…

История была короткая, и юноша рассказал ее четко, делая акцент на важных вещах.

Белла – юноша называл свою мать по имени – развелась с его отцом и уехала за границу со своим любовником. Юноша так и сказал «с любовником», и Лили немного смутилась. Вместе с ними уехала девочка, Рахиль Каплан, а Лили достались ее документы.

– Теперь вы Рахиль, понимаете? Эту девушку, Рахиль, дома называли Хиля, а моя мать называла ее Лиля! Вас можно звать Лиля!

– Господи, нет… то есть да, понимаю, – прошептала Лили, думая, что она сходит с ума. А может быть, не она сходит с ума, а этот юноша на ее глазах становится un peu gaga[2]…

Юноша объяснил еще раз, подробно, пряча смущение за деловитой манерой.

Любовник Беллы, модный петербургский врач Каплан, проживал со своей женой раздельно, его жена жила с их дочерью в Пскове. Жена недавно умерла от тифа, и Каплан забрал дочь к себе. Очевидно, у него были связи в Чека, так как и он сам, и его дочь, и даже Белла довольно быстро получили заграничные паспорта. Сейчас не существует единой формы заграничных паспортов, их в произвольной форме выписывают на гербовой бумаге, и в паспорте Беллы было написано «для выхода замуж», а в паспорте дочери «для сопровождения отца».

– Я не понимаю, не понимаю… – шептала Лили. – Неужели это может быть, что Рара нет в живых?..

– Рахиль Каплан при выезде за границу был нужен только паспорт, и я выкрал ее метрическое свидетельство и удостоверение личности для вас. Рахиль Каплан никогда не жила в Петербурге, она жила в Пскове, никогда не учились в гимназии, получила хорошее домашнее образование. Ее мать была учительница музыки, обучила ее музыке… Ведь вы играете, вы не можете не играть?.. Вот видите, как все сошлось! Главное – это правдоподобность деталей! И еще, самое, пожалуй, важное! У этой девушки нет в Петрограде знакомых, нет ни одной гимназической подруги, никого. Рахиль Каплан просто исчезла, и в этой неразберихе вы можете стать ею, – убеждал ее юноша.

– Рахиль – красивое имя. Рахиль была у Гейне, помните? – пробормотала Лили. Какой-то частью сознания Лили ни за что не хотела, чтобы он ушел, старалась, разговаривала: пока юноша рядом, она не одна. – Она немка, эта девушка?

– О Господи, она еврейка… – вздохнул юноша. – Но не волнуйтесь на этот счет. У вас не типично славянское лицо, вы темноволосая, похожи на итальянку… Возможно поверить, что вы еврейка…

Он так нервничал, у него так дрожали губы, что Лили торопливо кивнула, ей было неловко признаться, что она никогда не была знакома ни с одним евреем и не знает, как они выглядят.

– Поймите, это судьба, здесь все сошлось самым чудесным образом, – продолжал юноша, – весь план провалился бы…

Весь план провалился бы, будь обе девушки, княжна Лили и Рахиль Каплан, чуть постарше. С семнадцатого года паспорта потеряли обязательный характер, и удостоверить свою личность можно было любым документом, но совсем недавно ввели закон, по которому единым документом для всех граждан с шестнадцати лет стала трудовая книжка. Добыть трудовую книжку было бы невозможно, в нее вносились все сведения, включая отметки о получении продовольственных карточек…