Полная версия

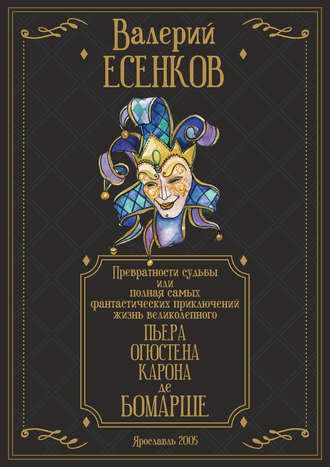

Превратности судьбы, или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше

Нужно особенно подчеркнуть, что он не только думает так, подобно большинству честных людей, но и придерживается этого сурового принципа в практической жизни, чего большинство честных людей не исполняет из подлого страха иметь вагон неприятностей, причем в применении закона его не останавливают и самые звучные имена. Так, его высочество Луи Франсуа де Бурбон принц де Конти повелевает снести ограду какого-то нищего земледельца, которая, вы только представьте себе, имеет наглость мешать его сиятельным развлечениям, то есть препятствует очередным безобразиям, на что принцы, как известно, весьма горазды во все времена. Жалоба нищего земледельца, которому, как видите, в храбрости и чувстве собственного достоинства никак не откажешь, приносится в суд егермейстерства. Приближается день разбирательства, которое, как предполагается, может повестись беспристрастно, и тут разного ходатаи, якобы из самых возвышенных чувств, чуть не из заоблачной дружбы, а также, разумеется, из самой пылкой любви предостерегают судью от поспешных решений, как в таких случаях принято изъясняться на фигуральном языке прохвостов и жуликов, поседевших в безобразиях и воровстве, намекая на то очевидное обстоятельство, что гнев принца стоит гораздо дороже забора. Справедливо предполагая, что намеки делаются по предписанию принца, придя от этого в праведный гнев, Пьер Огюстен бросается к принцу Конти и самым непочтительным тоном разъясняет титулованному болвану, что закон одинаков для всех и что принц будет наказан в полном соответствии со своим преступлением, без алейшей поблажки, ваша светлость, иначе нельзя. По счастью, именно данный принц не был окончательно глуп и находился в довольно приятном расположении духа, что может приключиться и с принцем. По этой причине Луи Франсуа де бурбон принц де Конти вскочил со своего золоченого кресла и заключил добродетельного судью в свои высоческие объятия. Нельзя не прибавить, что с этого дня принц де Конти относится к Пьеру Огюстену по-дружески и при случае вызволяет его из беды, за что данному принцу почет и большое спасибо.

Исходя из этого, нетрудно понять, в какое бешенство приходит Пьер Огюстен, когда беда разражается над его собственным камердинером, пришедшим на смену жулику Ле Сюеру. Грязная история разыгрывается из-за того, что нанятый на службу Амбруаз Люка является негром. То ли какому-то прохвосту не нравится, что Пьера Огюстена обслуживает цветной, то ли кем-то овладевает сладостное желание насолить, то ли негр действительно беглый, только некий Шайон подает в суд и суд выносит решение, согласно которому Пьер Огюстен обязывается возвратить своего чернокожего камердинера его истинному владельцу, а владелец свою возвращенную собственность без промедления заточает в тюрьму. В негодовании Пьер Огюстен строчит громадное письмо директору департамента колоний и обрушивает на его лысую голову весь свой праведный гнев:

«Бедный малый по имени Амбруаз Люка, всё преступление которого в том, что он чуть смуглее большинства свободных жителей Андалусии, что у него черные волосы, от природы курчавые, большие темные глаза и великолепные зубы – качества вполне извинительные – посажен в тюрьму по требованию человека, чуть более светлокожего, чем он, которого зовут мсье Шайон и права собственности которого на смуглого ничуть не более законны, чем были права на юного Иосифа у израильских купцов, уплативших за него тем, кто не имел ни малейшего права его продавать. Наша вера, однако, зиждется на высоких принципах, которые замечательно согласуются с нашей колониальной политикой. Все люди, будь они брюнеты, блондины или шатены, – братья во Христе. В Париже, Лондоне, Мадриде никого не запрягают, но на Антильских островах и на всем Западе всякому, кто имеет честь быть белым, дозволено запрягать своего темнокожего брата в плуг, чтобы научить его христианской вере, и всё это к вящей славе Божией. Если всё прекрасно в этом мире, то, как мне кажется, только для белого, который понукает черного бичом…»

Разумеется, этому сукину сыну Шайону можно предложить хорошие деньги, и Пьеру Огюстену денег не жалко, однако волнует его в этой истории правосудие, справедливость, нравственная обязанность христианина по отношению к своему безвинно пострадавшему чернокожему брату, и он обращается с не менее пылкими, довольно риторичными и сумбурными проповедями к своему начальнику герцогу де Лавальеру, к Шуазелю, ко всё ещё не забытым принцессам, пока не добивается своего и тем, может быть, искупает свое предложение испанским властям торговать в колониях такими же чернокожими братьями, которого он защитил.

Таким образом, выясняется, что у братьев меньших в прекрасной Франции появляется ещё один страстный защитник, готовый за него постоять, рискуя своим положением, а в ряде случаев и головой.

Глава десятая

Провальный дебют

А все-таки недаром этот искренний, глубоко настоявшийся пафос в личном письме, обращенном к директору департамента по поводу судьбы одного частного человека. В этом пафосе слышится черная меланхолия, беспокойно-томительная тоска, которая давно клубится в душе. В сущности, ему противно до мозга костей жить в этом легкомысленном, беспечном, развращенном до последних пределов обществе принцев, герцогов, маркизов и простых шевалье, которые не понимают, не способны и не хотят понимать, что развратничают и веселятся они на вулкане, что бестолковые головы многих из них четверть века спустя пожрет ненасытный механизм гильотины. Он чужой в этом обществе, лишенном нравственности, лишенном благородства души, позабывшем Христа, не отягченном никакими духовными интересами, если не принимать всерьез бесплодной, пустой болтовни о последнем остроумном памфлете или модном трактате философа, как-никак получившего европейское имя. Временами он так одинок, что хоть криком кричи. Сам частица вулкана, который низвергнет в пропасть это прогнившее общество, он не чувствует почвы у себя под ногами. Он всё ещё, несмотря на большие успехи в коммерческих предприятиях, мученически, страдальчески не уверен в себе.

Может быть, потому, что так долго не слышит едва зародившийся, пока что до крайности робкий голос призвания.

В самом деле, его дарование, впоследствии сделавшее его заемное имя бессмертным, пробуждается и созревает медлительно, неторопливо, каким-то неторопливым черепашьим шажком, точно вслепую. Отчасти оттого, что этому по природе своей могучему дарованию приходится продираться, сквозь лихорадку и толщу его бесчисленных коммерческих дел. Отчасти и оттого, что наша вечная заступница жизнь ещё не припекла его хорошенько каленым железом, не припекла так, чтобы он взвыл от боли и заорал благим матом от безысходности, от бессилия перед ней, от терпкой горечи своих поражений. Только таким неизлечимо-болезненным способом и набирает свою непобедимую силу всякий действительно достойный талант, а того, кто не испытал такого рода испепеляющих потрясений, за углом поджидает безвестность, в лучшем случае временный, мимолетный, бесславно-преходящий успех.

Другими словами, его могучее дарование созревает естественно, как можно мало у кого наблюдать. Никакие внешние силы не торопят его, не соблазняют никакие посторонние цели, вроде жестокой необходимости во что бы то ни стало заработать на хлеб или жажда огненной прижизненной славы. В кругу его близких не водится нашумевших поэтов и драматургов. Его кошелек достаточно полон, чтобы утруждать себя ради тех жалких крох, какие достаются бедному автору даже тогда, когда его вещи имеют несомненный успех, и бедный Дидро так мало зарабатывает на своем знаменитом «Энциклопедическом словаре», что оказывается принужденным продать свою бесценную библиотеку, главнейший фундамент его литературных и философских трудов, российской императрице Екатерине11. Нет, слава Богу, Пьер Огюстен избавлен от этих посторонних искусству забот.

Единственно внутренняя потребность понуждает его наконец потянуться к перу. Однако эта внутренняя потребность пока что довольно слаба. Одиночество. Томящая зыбкость его положения. Неустроенность человека, мечтающего о нормальной, глубоко одухотворенной, крепкой семье. Неисполненная мечта о потомстве. Недаром же из души его однажды вырывается точно само собой:

«Становитесь отцами – это необходимо, таков случайный закон природы, благотворность которого проверена опытом; тогда как к старости все иные связи постепенно ослабевают, одни лишь связи отцовства упрочиваются и крепнут. Становитесь отцами – это необходимо. Эту бесценную и великую истину никогда нелишне повторять людям…»

Недаром он так хлопочет об устройстве ближних своих. Его усилиями наконец обретает семью Шарль Андре, его престарелый отец, все-таки взявший в жены свою давнюю приятельницу мадам Анри. Его же усилиями выходит замуж сестра, мадам де Буагарнье. А ему самому уже тридцать три года, тридцать четыре. Он давно вдов и всё ещё не женат.

Видимо, тоска по супружеству, тоска по отцовству, по крепкой семье поощряет его. В течение нескольких лет, втихомолку, укромно, он трудится над драматическим сочинением, то оставляет его, то возвращается вновь, то испещряет множеством самых разнообразных поправок, то заново переписывает весь текст целиком, верное показание, до какой степени он всё ещё мало уверен в себе.

К тому же с самого начала он совершает ошибку, вызванную как раз неуверенностью, робостью ещё не созревшего дарования. Человек, прославивший свое смертное имя, может быть, самой заразительной, самой задорной веселостью, какую когда-либо имела всемирная сцена, поначалу берется скорее за проповедь нравственности, чем за искусство, которое отторгает от себя сухих моралистов, и в качестве моралиста не шутя вооружается именно против веселости, чего-то ради убеждая себя и других:

«Хотя смешное и тешит ум на мгновение веселым зрелищем, мы знаем по опыту, что смех, вызываемый остротой, умирает вместе со своей жертвой, никогда не отражаясь в нашем сердце…»

Конечно, он заблуждается добросовестно. К тому же очарование, произведенное английским писателем Ричардсоном, всё ещё не прошло, и уже едва ли может пройти. Ещё и проклятая робость не успевшего в суете коммерческих сделок созреть дарования побуждает искать образцов, тогда как ему полагается с полным вниманием слушать только себя самого, как это делает истинно созревший талант, идущий всегда напролом, как раздробляющий крепостные стены таран, оттого истинный талант и топчет ногами любые авторитеты и бесстрашно устремляется по собственному пути.

По-прежнему образом ему служат романы английского писателя Ричардсона и мещанская драма, которую ещё именуют слезливой комедией, введенная в моду довольно далеким от сцены, наделенным разносторонним талантом Дидро. Одинокому сердцу, отвернувшемуся с отвращением от бесстыдного общества, так хочется чистых, чувствительных сцен! Ему близки слезы невинных жертв чужого расчета или бесчувственной подлости, как близка идея возмездия за порок и конечного торжества справедливости. Ему хочется наказать безнравственность хотя бы на сцене, ему хочется наказать беспутство хотя бы в мечте.

К этой внутренней, непобедимой потребности приплетаются и другие причины. Прежде всего он не испытывает восторга от заполонившей все сцены трагедии классицизма, в которой выступают помпезные герои античности, к тому же облаченные а камзолы и парики восемнадцатого столетия, что не только идет им, как корове седло, но и делает их совершенно искусственными. Он ничего искусственного не в силах терпеть, в том числе не в силах терпеть александринский размеренный стих, каким непременно должны изъясняться напыщенные герои трагедий. Он, может быть, потому не любит и не ценит его, что не прошел в свое время через обычную французскую школу, основанную на латинизме и на этом самом александринском стихе, когда-то новаторском, а теперь устарелом. Это неприятие для него настолько принципиально, что оно ляжет в основу его «Опыта о серьезном драматическом жанре», который он приложит к изданию первого опыта своего драматического пера. Вот что он там изречет:

«Какое мне – мирному подданному монархического государства ХV111 столетия – дело до революций в Афинах или в Риме? Могу ли я испытывать подлинный интерес к смерти пелопонесского тирана? Или к закланию юной принцессы в Авлиде? Во всем этом нет ничего нужного мне, никакой морали, которую я бы мог для себя извлечь. Ибо что такое мораль? Это извлечение пользы и приложение к собственной жизни тех раздумий, которые вызывает в нас событие. Что такое интерес? Это безотчетное чувство, с помощью которого мы приспосабливаем к себе это событие, чувство, ставящее нас на место того, кто страдает в создавшейся для него ситуации. Возьму наудачу пример из природы, чтобы прояснить свою мысль. Почему рассказ о землетрясении, поглотившем Лиму и её жителей за три тысячи лье от меня, меня трогает, тогда как рассказ об убийстве Карла 1, совершенном в Лондоне по приговору суда, только меня возмущает? Да потому, что вулкан, извергавшийся в Перу, мог прорваться и в Париже, погребя меня под руинами, и эта угроза, возможно, для меня всё ещё существует, тогда как ничего подобного невероятному несчастью, постигшему английского короля, мне опасаться не приходится…»

Без сомнения, он отдается безотчетному чувству. Он избирает содержанием драмы именно то, что тревожит его, то есть судьбу бесправного, судьбой угнетенного существа, которое может обидеть и обесчестить любой титулованный прохиндей, если такая блажь вступит в беспутную башку прохиндея. Однако он ещё не в состоянии придумать ничего истинно своего. Он берет расхожий, неоригинальный сюжет, который можно обнаружить у английского писателя Ричардсона или в побочном эпизоде «Хромого беса» французского писателя Лесажа. В самом деле, только взгляните на эту историю: молодой шалопай, племянник министра, соблазняет честную девушку из простого сословия, обманув её видимостью вступления в брак, затем бросает её, но, разумеется, с должным благоразумием раскаивается в финале, растроганный её благородством и недосягаемой нравственной высотой. Нечего сказать, оригинальный сюжет!

В этом избитом сюжете одно только выдает будущего великого комедиографа: его склонность к простым ситуациям, в которых представители противоположных сословий участвуют и как представители этих сословий и в то же время как обыкновенные люди, которые действуют так, как свойственно действовать каждому человеку, независимо от времени, от эпохи, от сословий и классов, их разделяющих. Да, аристократ и простолюдинка, а в то же время мужчина и женщина, которые любят друг друга, как любят друг друга мужчины и женщины во все времена, тоскуют, страдают, готовые умереть от предательства и измен.

Под его пока что неумелым пером эта простая история приобретает живость и убедительность только там и тогда, где и когда он вкладывает свои свежие чувства, там и тогда, где и когда звучат отголоски запутанной испанской истории или его собственных, тоже запутанных, не совсем понятных отношений с креолкой Полин де Бретон. Прочие пространства своей первой драмы он заполняет скучными рассуждениями на общие темы и привычной для того времени декламацией, которой щеголяют герои трагедий, как ни пытается он откреститься от них.

Скверней всего то, что к этому невызревшему творению привязывается плоская и оттого особенно надоедливая цензура. Цензору Марену очень не нравится то, что действие драмы происходит в Бретани, в замке французского аристократа и что в эту малопочтенную историю замешивается, хотя очень косвенно, французский министр. Правдолюбивый цензор Марен, погрязший во лжи, что ещё несколько раз продемонстрирует нам при других обстоятельствах, утверждает, будто в прекрасной Франции, где сам король, а следом за королем многие графы и герцоги открыто живут со своими любовницами, имея законных жен, такого рода история просто-напросто не может произойти.

Понятно, что цензор Марен всего лишь болван, поскольку иных цензоров не бывает на свете, если это не Иван Александрович Гончаров или Федор Иванович Тютчев, и, по счастью, такого рода препятствия для Пьера Огюстена сущий пустяк. Он моментально меняет название. Не успевает верноподданный болван глазом моргнуть, как Бретань преобразуется в Лондон, а французский аристократ оказывается английским аристократом, то есть изворотливый автор прибегает к нехитрой уловке, весьма распространенной среди литераторов, будь они драматурги или прозаики, настигнутые непостижимой цензурой.

И что же, верноподданный цензор такого рода перестановкой доволен вполне, точно он полагает, что зрители, сидящие в зале, такие же дураки и ровным счетом ничего не поймут, если место действия из прекрасной Англии перебросить на, без сомнения, неблагополучные Британские острова.

Все-таки эта хитрость слишком проста и не убеждает Пьера Огюстена в зрелости своего мастерства. По-прежнему неуверенный, страшащийся позора провала, кажется, даже больше, чем страшился провалиться в Испании, он читает многократно переработанную «Евгению» своим хорошим знакомым, ожидая полезных критических замечаний, поскольку разрушительные замечания цензора полезными не назовешь, читает даже в близких салонах, а кое-кому доверяет рукопись в руки для внимательного прочтения наедине.

Почему-то в особенности старается оказать ему посильную помощь герцог де Ниверне, занимающий должность министра, пэр Франции и к тому же член Академии, что, впрочем, мало характеризует герцога с положительной стороны, поскольку академики большей частью бесталанные люди, наделенные всего лишь редкой сноровкой зарекомендовать себя перед своими собратьями явной неспособностью их затмевать.

Герцог де Ниверне оказывается человеком по крайней мере внимательным и добросовестным и за неделю до первого представления пьесы на сцене Французской комедии вручает благодарному автору несколько листов своих замечаний. Трудно судить, насколько его замечания проницательны и полезны, однако Пьер Огюстен хватается и за них и ещё раз вносит поправки в свое многотерпеливое детище, которые, как вскоре становится ясно, незначительно улучшают его.

Наконец с множество раз перекроенной и подштопанной пьесой он приходит в театр, Театр его пьесу благосклонно берет. Начинаются репетиции, причем необходимо отметить, что в те времена актеры, как даровитые, так и посредственные, не утруждают себя количеством репетиций, более полагаясь за зыбкое счастье импровизации по ходу спектакля, для чего необходим легкий, хорошо запоминаемый текст. На репетициях же делаются прикидки, выстраиваются мизансцены, определяются удобные выходы да слегка проходятся диалоги, чтобы к премьере быть хотя бы отчасти в курсе того, что надлежит делать и говорить. Не мудрено, что с такими приемами спектакль готовится к выходу в течение нескольких дней, мудрено то, что очень часто сделанные на живую нитку спектакли имеют громадный успех.

Также немудрено, что Пьер Огюстен, новичок в профессиональном театре, приходит в ужас от такого рода приемов, которые не могут не представляться ему легкомысленными и прямо убийственными для пьесы, начиненной полезной моралью. Сам театр тоже не производит на него благоприятного впечатления, Здание Французской комедии выстроено ещё при Мольере. Дух великого, может быть, в нем и витает, однако оно до крайности неудобно. В нем три яруса лож, из которых далеко не все открывается из того, что происходит на сцене. Зрителям партера приходится стоять весь спектакль на ногах, что не позволяет им сосредоточить внимание, так что в зрительном зале всегда стоит легкий гул, заглушающий голос и самого горластого из актеров, а ведь далеко не каждый горласт. Техника сцены давно устарела и тяжело хромает на обе ноги. В общем, одни и те же злые недуги поражают в прекрасной Франции не только монархию, но и театр.

Однако хуже всего, что ведущие актеры сообща владеют театром, каждый имея свой пай, тем не менее между владельцами не примечается никакого согласия. Владельцы то и дело мелко и скверно ссорятся между собой, и отношения между ними уже доходят до лютой ненависти и подлейших интриг, которые нередко из-за кулис вываливаются на сцену. К тому же матерые совладельцы явно стареют, не все роли по преклонному возрасту способны играть и приглашают в труппу актеров и актрис помоложе, но не в качестве совладельцев, а на грошовый оклад, что чувствительные сердца приглашенных поражает благородным чувством несправедливости и лютой зависти к своим старшим коллегам. Нечего прибавлять, что следом за этими чувствами в театре учиняется кавардак. Другими словами, Пьер Огюстен попадает в обыкновенный театр, актеры которого в таком тяжелом и нелепом разладе между собой, что, кажется, не могут прилично выйти на сцену, не только прилично сыграть. Тем не менее, они выходят под огни рампы с божественным третьим звонком и недурно играют, если, разумеется, награждены дарованием, а порой играют божественно, когда случается настоящий талант.

Как всегда, Пьер Огюстен сперва поражен всей этой неразберихой и несмываемой грязью кулис. Затем он принимается действовать, со своей неуемной энергией поспевая повсюду. Кому-то он просто-напросто сует деньги в карман, справедливо предполагая, что лишние деньги не повредят, для чего-то взбирается на колосники, спускается в оркестровую яму, возится с декорациями, сам ставит свет, придумывает мизансцены и выходы, то и дело бегает в кассу, организует рекламу, даже что-то усовершенствует в давно устаревших машинах, видимо, припомнив анкерный спуск. Таким образом неожиданно выясняется, что перед нами не только политик, мастер закулисных интриг, коммерсант и делец, но также истинно театральный, то есть неизлечимо больной человек.

К тому же для первого раза ему очень везет. Роль Евгении поручается мадам Долиньи, актрисе с талантом, тогда как Кларендона играет прославленнейший Превиль, в особенности имеющий бешеный успех в ролях соблазнителей, поскольку неотразимый соблазнитель и в жизни, несмотря на свои сорок шесть лет. Не могу сказать в точности почему, но Пьер Огюстен и Превиль становятся вскоре друзьями.

И все-таки первый блин оказывается действительно комом, уж это закон. Спектакль не то что бы с треском проваливается, что в иных случаях свидетельствует о чересчур большом и новаторском даровании автора, а как-то сходит на нет. Первые действия публика принимает прохладно. Во время последних партер охватывает подозрительное движение, которое лучше всего говорит, что зрители не совсем понимают, какое им дело до страданий обманутой и несчастной Евгении. Лишь немногие реплики вызывают здоровую реакцию зала, в особенности когда беременная Евгения, сопровождая текст довольно рискованным жестом, не без яду бросает: «Ладно, ты вправе взять свое, твое прощенье у меня под сердцем», и своим громким смехом зрители отдают должное смелости автора и неожиданной фривольности мадам Долиньи, страшная редкость в довольно чопорной Французской комедии, уже позабывшей соленые фарсы Мольера.

На другой день ему приходится испить всю горечь первого поражения. Желчный Гримм, по природе злой человек, поскольку сильно обижен и талантом и ростом, разносит «Евгению» самым решительным образом, не оставляя от первенца автора камня на камне. Впрочем, он лишний раз доказывает своим неуемным неистовством, что даже самая авторитетная критика способна лишь ошибаться в оценке таланта, пусть ещё не развившегося, поскольку в галиматье, которую бесстрашно несет напрасно прославленный Гримм, встречается поражающий своей нелепостью приговор:

«Этот человек никогда ничего не создаст, даже посредственного. Во всей пьесе мне понравилась только одна реплика: когда Евгения в пятом действии, очнувшись после долгого обморока, открывает глаза и видит у своих ног Кларендона, она восклицает, отпрянув: «Мне показалось, я его вижу!» Это сказано так точно и так отличается от всего остального, что, бьюсь об заклад, придумано не автором…»

Как с достаточным основанием докажет дальнейшее, самодовольный критик садится в лужу перед потомством, причем садится самым поразительным образом, вполне без штанов, точно стремясь доказать, что всё на свете имеет свою оборотную сторону. Оказывается, что Пьера Огюстена необходимо сильно ударить, глубоко оскорбить, чтобы пробудились его дремлющие духовные силы, а его талант засверкал во всей своей красоте. Обозленный, униженный, он в течение двух дней, остающихся до второго спектакля, сильно перерабатывает последние действия, должно быть, ясно обнаружив их недостатки, когда своими глазами увидел на сцене, как обыкновенно приключается с автором, отчего и самая прекрасная пьеса не может не поправляться во время репетиций и даже после премьеры, только не режиссером, а именно автором.

Благодаря лихорадочным этим усилиям тридцать первого января пьеса проходит с успехом, что позволяет другому критику, влиятельному Фрерону, заметить, что «Евгения», сыгранная двадцать девятого в первый раз, была довольно плохо принята публикой, так что этот прием выглядел полнейшим провалом, но затем она прямо-таки воспряла благодаря поправкам и сокращениям, заняв публику и сделав честь прекрасным актерам. И в самом деле, «Евгению» дают семь раз подряд, что довольно близко к успеху.