Полная версия

Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. Профессиональная технология для регулярного менеджмента

Кстати, возникает вопрос: а как подчиненные будут относиться к тому, кто, стремясь быть и слыть «хорошим человеком», отпустит все на самотек? Будут ли его любить? Уважать? Или, скорее, станут снисходительно терпеть его присутствие? А как только такой руководитель попытается нарушить чью-то зону комфорта, ему будут «давать укорот» или, на словах показывая готовность к нужным действиям, на деле игнорировать все позитивные наставления.

Мне кажется, что роль руководителя чем-то напоминает роль тренера, который должен балансировать между избыточной жесткостью и избыточной мягкостью, но держаться не посредине, а ближе к жесткому краю, формируя разумную напряженность, которую, как это ни покажется грустным, не создать одним лишь позитивом. Придется и нагрузку давать, и дисциплину поддерживать, и ослушников, коли таковые найдутся, наказывать. А может и погнать кого из команды.

К чему приводят попытки руководителя избегать принуждения и наказания

Итак, руководитель по разным причинам, а часто и по целому комплексу причин избегает формировать вектор принуждения и предпочитает «политику невмешательства». Ситуацию «идеально круглого, идеально черного коня в вакууме» мы с вами не рассматриваем. В компании работают нормальные люди.

Объективности ради отметим, что на стороне «правильного отношения к работе» могут сыграть такие факторы, как совесть и воспитание. Но у 90 % людей совесть не абсолютная, а относительная. В чем разница? Люди с «абсолютной» совестью ведут себя правильно вне зависимости от внешних условий. Мы уже обсуждали с вами такой тип людей, у них нравственно-этический тип мотивации. Остальные же могут захотеть вести себя правильно, только если сочтут, что с ними (внешние условия!) тоже обходятся правильно. А тут, как вы понимаете, начинаются сложные танцы вокруг справедливости. Руководитель может быть абсолютно прав в оценке и качества и производительности работы сотрудника, и его рыночной стоимости. И все разложить сотруднику «по полочкам» с логически неопровержимыми аргументами. А подчиненный все равно остается при своем мнении и считает, что с ним обходятся неправильно или несправедливо, слишком много требуют и слишком мало платят. А раз так, то можно вести себя тоже неправильно, но, как бы, в ответ. При этом рассуждающий таким образом сотрудник считает себя достойным человеком, что очень важно для сохранения внутреннего равновесия.

Да, я бы хотел отметить, что есть люди, которые вообще не готовы правильно относиться к работе. Их, конечно, надо выявлять и увольнять, но упомянуть о них стоит для корректности описания ситуации. Итак, на совесть как на основной «движок» мы тоже полагаться не будем.

Каких последствий следует ждать, отказавшись от принуждения и наказания? Вместо «хорошей», «творческой» рабочей обстановки возникает атмосфера попустительства и расслабления. Сотрудники получают право «выбирать путь», но их никто не нагружает адекватным набором обязанностей, ответственностью за результаты и правильное выполнение действий для их получения. И работать, в лучшем случае, они будут в режиме, который позволяет сохранить максимальный комфорт при убежденности в собственном усердии. А беда в том, что этот добровольно выбранный режим имеет мало общего с должной производительностью. Метафорическое объяснение: занимаясь спортом, очень трудно выбрать действительно нагружающий режим без внешних сигналов. Организм всегда пытается остаться в «зоне комфорта». А в интеллектуальной работе объективные нормы зачастую отсутствуют, внешнее же нормирование – к примеру, с помощью KPI, ключевых показателей эффективности, – установить можно только для рутинной работы, да и это будет уже элементом принуждения. Общие последствия понятны. А как себя будет вести руководитель? Рассмотрим возможные варианты.

Первый вариант: руководитель не считает сложившуюся ситуацию проблемой. Все идет как идет, люди работают, очевидных проблем нет. Для негативных ситуаций есть универсальное объяснение «Ну, это бизнес» или «Ну, это же люди, а не роботы». Если так рассуждает первое лицо компании, то ее дальнейшее развитие зависит исключительно от рынка. Будет экономический рост и не появятся сильные конкуренты – компания будет процветать. На рынке спад или еще какие-нибудь неприятности? Компания начнет тонуть. Если же руководитель не является первым лицом компании, то он будет стремиться объяснить ситуацию в своем подразделении как единственно возможную и наилучшую. Для того, чтобы ему поверили, он вступит в фактический сговор с подчиненными против компании, будет покрывать неправильную ситуацию и камуфлировать реальность избирательным сбором или представлением фактов.

Второй вариант: руководитель как человек ответственный будет вынужден включиться по «сильным сигналам». Ситуация начинает выходить из-под контроля, и уже не остается надежд на то, что она выправится сама. Возможно, руководитель решит, что сотрудников необходимо сильнее замотивировать. В идеологии «управления добром» это может означать увеличение окладов или премий, инвестиции в комфортность или креативность обстановки, сплочение команды путем разнообразных игрищ, оценку удовлетворенности работой, обучение развитию креативности, совместные обсуждения ситуации, создание специальных комитетов или рабочих групп по проработке решений и прочие «половецкие пляски». Не так важно, какие именно меры будут предприняты, главное, что они не дадут ожидаемого эффекта, и компания все глубже будет погружаться в трясину попустительства, теряя драгоценные ресурсы – время и деньги.

Третий вариант: руководитель как человек ответственный таки решает объявить мобилизацию. Проблема в том, что вместо того, чтобы перейти на полноценное профессиональное управление, он неосознанно попытается просто сменить роль. «Хороший человек» теперь становится «плохим человеком». По-человечески его можно понять, но мы уже знаем: «естественное» и «профессиональное» не всегда идентичны. Руководитель чувствует себя незаслуженно обиженным: как же так, я к вам со всей душой, а вы… Эта обида влияет на выбор как интонации, так и содержания обращения «К оружию, граждане!» Но попытка «предъявить» что-либо сотрудникам и мобилизовать их на подвиг через навешивание вины не вызовет должной мотивации. Сотрудники вовсе не считают себя ни виноватыми, ни чем-то обязанными компании и уж точно не собираются отрабатывать «съеденные пряники». Они уверены, что работали в полную силу. Что же касается «пряников», то «благодетель» всегда считает более тщательно, чем «одариваемые», которые и вовсе могут воспринимать все блага как само собой разумеющуюся норму. Поэтому вместо дружной мобилизации на бой с врагами возникает встречная обида, а чувствующие себя обиженными сотрудники производительность скорее понизят, чем повысят, так как вместо нужной сейчас целеустремленной работы будут обсуждать внезапную смену образа босса и возможные перспективы нового трудоустройства. Как мы понимаем, руководитель, в общем, не виноват – он просто не знает, какие инструменты-компетенции должен использовать. А если теоретически и знает, то не умеет, практики не было. Но ведь ситуация не меняет своих параметров в зависимости от наличия или отсутствия у руководителя вины. Неправильные действия? Неправильный результат. Мир в этом смысле прагматичен: он реагирует на поступки, не учитывая намерений и степени вины. Нужно стремиться поддерживать «норму» качества и производительности на постоянной основе, а не устраивать подчиненным «контрастный душ».

Любой из этих трех сценариев может быть реализован не только в чистом, но и в смешанном исполнении. Кроме того, обычно возникают дополнительные сюжетные линии, делающие ситуацию еще более интересной.

✓ Не умея ни поддерживать постоянный уровень производительности, ни правильно мобилизовать сотрудников при входе в проблемную зону, в процессе попытки сменить роль руководитель использует оскорбительные выражения, недопустимо повышает голос и старается унизить подчиненных. Это может быть и запоздавшей уже попыткой «показать, кто в доме хозяин», «чтобы никто не дай бог не заподозрил меня в слабости». Но ни к какому положительному результату такая модель общения не приведет, так как вызовет только злость и обиду, а вовсе не осознание необходимости изменить подходы к работе.

✓ Сотрудников очень удивляет возникшая метаморфоза поведения руководителя. Внезапно вместо «как бы дружбы» начинается «жесткач», что и обижает, и разочаровывает, и уж точно не способствует мобилизации усилий.

✓ Недовольный чем-то или кем-то руководитель не решается назвать кошку кошкой и указать конкретному сотруднику на неправильные параметры действий (поведения). Вместо этого назначается совещание, на котором руководитель пространно рассуждает о том, что «нам нужно изменить отношение к работе», «больше внимания уделять качеству работы», «быть более внимательными» и «не нарушать регламенты». Подчиненные стоически терпят все это, параллельно занимаясь своими делами и одновременно поддерживая в руководителе иллюзию полного сопереживания.

✓ Вместо совместного анализа ситуации и выработки плана по ее исправлению руководитель начинает «делегировать ответственность», а на самом деле заниматься «спихотехникой». Все обращенные к нему вопросы он зеркально заворачивает на подчиненных, сопровождая это псевдожесткими фразами в стиле «Ты теперь полностью отвечаешь за результат», «Выполни до конца недели», «Я тебе за это плачу деньги». У подчиненных вместо ответственности и стремления найти решение возникают только растерянность, обида или злость. По интонации руководителя они понимают, что тот «на кочерге», и пытаться привлечь его внимание к реальным проблемам не имеет смысла. Поэтому сотрудники просто подтверждают получение задания и уходят на свои рабочие места готовить аргументы о невозможности его выполнения.

✓ В результате таких спектаклей из репертуара театра абсурда руководитель, выйдя из адреналинового режима «жесткого босса», испытывает чувство вины, подогреваемое красноречивыми «сигналами» подчиненных, и, чтобы снова наладить «дружеские» отношения, начинает заискивать и заигрывать, стремясь компенсировать созданное негативное впечатление раздачей «пряников».

Какой дополнительный вред приносит отсутствие вектора принуждения в компании?

✓ Затруднения с исправлением неверных моделей поведения, выходом на «правильный путь» и профессиональным ростом.

✓ Постепенный рост «зоны комфорта» («зоны безобразий»).

✓ Снижение исполнительской дисциплины и качества работы.

✓ Потеря профессиональных кадров и формирование «офисного планктона».

Принуждение и наказание как осознанный конфликт

Термин «конфликт» имеет очевидную негативную окраску. Перспектива вступления в конфликт вызывает у человека естественное ощущение опасности. Оговорка: естественной реакцией я называю обычную реакцию, инстинктивную и непрофессиональную; о профессиональной реакции мы поговорим позже, а сейчас обсудим именно обычную реакцию. Итак, опасность. На нее у человека выработались всего две естественные реакции, которые известны в психофизиологии как реакция «бей или беги». Эти реакции врожденные, мы их не выбираем. Можно видеть, как один маленький ребенок в ответ на попытку отнять у него игрушку пытается ударить обидчика, а другой начинает плакать.

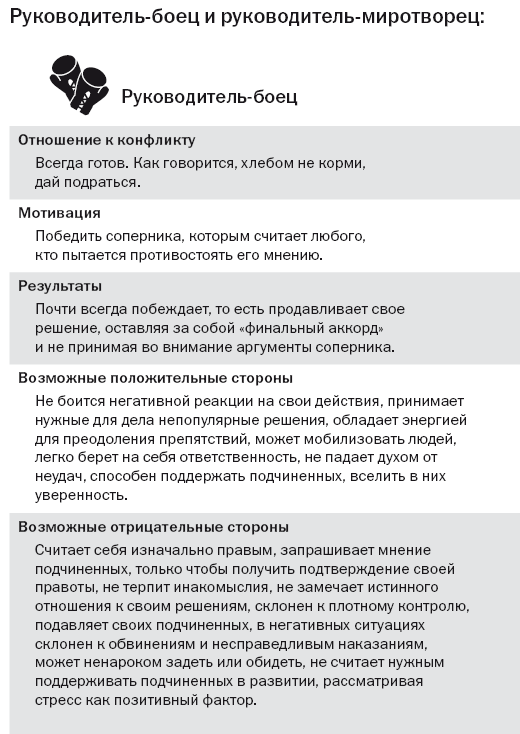

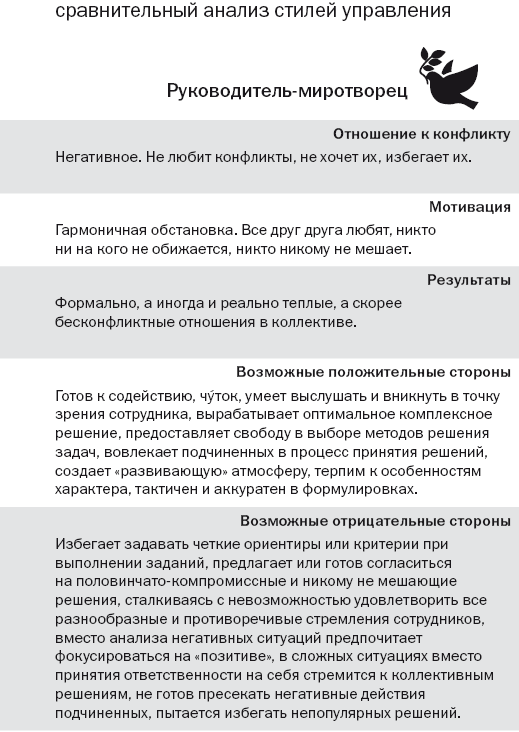

Владимир Константинович Тарасов, выдающийся социальный технолог и бизнес-тренер, автор популярных книг по менеджменту и основатель Таллиннской школы менеджеров, ввел в обиход два замечательных определения разных типов личности: боец и миротворец. Рассмотрим оба типа личности в проекции на стиль управления.

Информация к размышлению. Конечно, вы понимаете, что я описал ярко выраженные типы, и можете сказать, что «в жизни так не бывает». Но каждый человек от рождения или «боец», или «миротворец». Ваши нынешние реакции сформировались под воздействием полученного воспитания и жизненного опыта. И все-таки кто вы? О чем вы думаете, когда возникает намек на возможный конфликт? Об «ударе» или о «бегстве»? Ответьте себе на этот вопрос. И учитывайте, что и «бойцом», и «миротворцем» движет… страх. Страх деструктивный, на который они реагируют спонтанно, инстинктивно. Страх, а не рассудок. Мы управляем, но на возникающие социальные ситуации реагируем как на физические конфликты. Иногда инстинктивная реакция может быть и правильной, но именно иногда. У человека с врожденным талантом спонтанная реакция будет чаще совпадать с профессионально правильной, но нас с вами интересует не игра в рулетку, а управление получением результата, а оно возможно при вашей осознанной реакции на ситуацию. В управленческом конфликте вовсе не нужна такая скорость, как в конфликте физическом, поэтому нам лучше учиться выбирать реакцию, а не следовать ей, чтобы потом оправдать свою спонтанную реакцию как единственно возможную.

Мы можем долго рассуждать, какой тип реакции лучше, а какой хуже применительно к разным видам бизнеса, характеру подчиненных или рабочим ситуациям. Но лучше уяснить, что любая инстинктивная, спонтанная реакция не оптимальна. Гораздо лучше развивать свои как бы слабые стороны.

Почему «как бы»? Слабых сторон не бывает. Любое ярко выраженное качество имеет светлую и темную стороны. Осознанное качество усиливает человека, а неосознанное ослабляет. То, что мы не осознаем, не поддается нашему управлению, и в сложной ситуации «хвост начнет вертеть собакой». Любое качество, будучи осознанным, позволяет сознательно использовать светлую его часть и контролировать темную. Характер – не приговор, его нельзя «перепрошить», но можно нарастить – как мышцы. Есть, правда, и такая идея: компенсировать свои условно слабые стороны, окружив себя подчиненными, у которых соответствующие стороны как раз сильны.

Допустим, руководитель-миротворец взял в подчиненные «бойца». Вопрос: а сможет ли он контролировать «бойца» и не попасть к нему в неформальное подчинение?

Или, например, руководитель-боец взял в подчиненные «миротворца». Вопрос: а позволит ли руководитель-боец такому сотруднику действовать так, как сам не умеет, и сможет ли он подавить свое желание развязать конфликт?

В работе руководителя бывают ситуации, которых невозможно избежать, хотя и следует стремиться к тому, чтобы их не было. А есть умения, которые невозможно делегировать. Одно из них – умение наказывать. Если не хотите хлебать результаты «однобокого» управления, освойте комплект «необходимого и достаточного», а потом уже выбирайте, что и когда применять, а что нет. Умение профессионально наказывать предполагает обязательное твердое знание ответов на вопросы «Кого наказывать?», «За что наказывать?», «Чем наказывать?» и «Как наказывать?», и, конечно, практику использования своих знаний, готовность делать свое дело, применяя для этого уместные по ситуации инструменты. Иначе вам ничего не остается, кроме как действовать интуитивно и оправдывать все последствия как неизбежные.

Лидерский «светофор»

Руководитель должен уметь работать в трех основных поведенческих режимах.

«Фонарь уважения». Основной рабочий режим. Каждый, кто работает в вашем подчинении, заслуживает уважения – не в декларациях, а на деле. Избегайте всякого проявления неуважения, ни в коем случае не присваивайте себе «право барина» и относитесь к сотрудникам как к важным деловым партнерам.

«Фонарь вознаграждения». Включается, когда сотрудник показал выдающиеся результаты или использовал особые подходы к работе. Руководитель должен уметь поощрить сотрудника морально и вне зависимости от того, полагается ли тому материальное вознаграждение. У человека «краткосрочная» система мотивации, поэтому любое достойное дело должно получить практически немедленное эмоциональное подкрепление.

«Фонарь наказания». Включается при нарушении. Вопрос, за что именно следует наказывать, мы будем подробно рассматривать в следующей главе. Руководитель должен уметь наказать сотрудника, который этого заслужил, так, чтобы у сотрудника возникло желание изменить свое поведение.

Обращаю ваше внимание на то, что без уважения к сотрудникам у них никогда не возникнет ответного уважения к вам. Если же руководителя не уважают, то его моральные поощрения не радуют, а моральные наказания не расстраивают и не побуждают исправиться. Без авторитета наказание неэффективно, но умение и готовность правильно использовать наказание повышают ваш авторитет.

Проблема заключается в том, что у некоторых руководителей все время горит «серый фонарь»: они толком не умеют ни проявить уважение, ни поощрить, ни наказать. Может быть, это происходит потому, что они эмоционально и управленчески инертны; в результате сотрудники не понимают разницы, и у них не возникает мотивация. У других руководителей «фонари» переключаются в стробоскопическом режиме, и их сотрудники не в состоянии «дешифровать» и предсказать реакцию руководителя на свои действия, а потому и не могут правильно эти действия спланировать, продолжить или скорректировать в нужную сторону.

Может быть, при освоении «науки наказания» вас успокоит тот факт, что сотрудник сам выбирает, с какой из ваших «ипостасей» он будет общаться. Как он это делает? Своим выбором поступков и отношения к работе. У руководителя благороднейшая миссия: научить сотрудников делать правильный выбор. Но выбор этот заключается не только и не столько в выборе самих поступков, сколько в выборе последствий этих поступков. Следовательно, руководитель должен обеспечить подчиненным полную свободу выбора при полном понимании последствий этого выбора. Никаких сомнений относительно характера этих последствий и само́й возможности их возникновения у сотрудников быть не должно. Как говорил литературный герой Николая Леонова, сыщик Лев Иванович Гуров, «Мой выстрел всегда второй».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Я использую слово «компетенция» как синоним слова «инструмент». Управленческая компетенция – инструмент для решения определенных задач в процессе управления подчиненными. – Прим. автора.

2

А хрен его знает. – Прим. автора.

3

Тактико-технические характеристики. – Прим. автора.

4

Прокрастинация (англ. procrastination – задержка, откладывание) – склонность к постоянному откладыванию любых, даже самых важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. – Прим. ред.

5

Полный перечень управленческих компетенций приводится в приложении на странице 305. – Прим. автора.

6

В этом старом советском анекдоте рассказывается о том, как компания Mercedes-Benz купила завод АвтоВАЗ, чтобы начать здесь производство автомобилей «Мерседес». Немецкие специалисты модернизировали завод, запустили конвейер, но вместо «мерседесов» с конвейера сходят «жигули». Немцы чертыхаются, демонтируют все оборудование, привозят из Германии новые роботизированные технологические линии, устанавливают их, налаживают, запускают и… на выходе снова «жигули»! Немцы матерятся, увольняют весь персонал завода, привозят квалифицированных рабочих из Германии, снова все переналаживают и проверяют, опять запускают завод, но на выходе оказываются все те же «жигули». А возле заводских ворот сидят бывший главный инженер и бывший директор завода, смотрят на все это безобразие, и один говорит другому: «Я же тебе говорил: место здесь про́клятое! А ты все ворчал: “Руки кривые, руки кривые…”» – Прим. ред.