Полная версия

Библия для всех. Курс 30 уроков. Том II. Новый Завет

Хасмонейской династии пришел конец из-за внутренних распрей. Между сыновьями царицы Александры – первосвященником Иоанном Гирканом II и честолюбивым Аристовулом – разгорелось соперничество. Они оба около 67 г. до Р.Х. обратились к римлянам за поддержкой в борьбе за право на престол. Римское государство к тому времени давно покорило своего единственного сильного конкурента – Карфаген[9], захватило Грецию и являлось самой влиятельной политической силой в Западном и Восточном Средиземноморье. Знаменитый Гай Юлий Цезарь завоевал Галлию (территории нынешней Франции) и часть Британии, а его современник полководец Гней Помпей после успешных военных кампаний в Малой Азии и присоединения Сирии в качестве римской провинции прибыл в Палестину. В качестве защитника интересов законного первосвященника – свергнутого Иоанна Гиркана II, – Помпей вошел в Иерусалим с войсками. Таким образом, в 63 г. до Р.X. Иерусалим был фактически захвачен римским полководцем[10]. Помпей оставил Гиркана первосвященником и утвердил его в должности этнарха (греч. дословно «владыка народа»), однако все дела в стране отныне находились под пристальным наблюдением римлян.

С 63 г. до Р.X. начался длительный период зависимости Палестины от Рима. Римляне проводили активную завоевательную политику и видели в этом свою миссию[11]; они несли покоренным народам порядок и стабильность, гарантируемые разработанным и четким римским законодательством. Римляне восприняли богатейшее греческое наследие в области культуры, философии и искусства и внесли огромный вклад в развитие со временной цивилизации: всемирно известны римские дороги, градостроительные достижения, акведуки, водопроводы, бани и пр. Римляне, как правило, с уважением относились к обычаям и древним религиозным установлениям покоренных народов и не стремились навязывать иудеям свою религию.

Приход к власти Ирода Великого

В правление пассивного Иоанна Гиркана реальная власть в Иудее стала сосредотачиваться в руках его придворного – идумеянина Антипатра, который очень последовательно проводил угодную Риму политику. Идумеи – потомки Исава, старшего брата Иакова, – в I веке до Р.Х. приняли иудейскую веру, однако иудеи все равно считали их чужаками. Сын Антипатра Ирод унаследовал от отца дипломатический талант, честолюбие, ум, расчетливость; будучи поставлен правителем северной области Палестины – Галилеи, он проявил немалую храбрость и уничтожил всех орудовавших там разбойников. Ироду удалось снискать доверие и заручиться поддержкой Юлия Цезаря, Марка Антония и Октавиана Августа, впоследствии ставшего правителем. Подавляя неоднократно вспыхивавшие восстания и водворяя порядок, Ирод зарекомендовал себя талантливым правителем, и римляне постепенно доверили ему правление Иудеей, Самарией и Галилеей, а в 40 г. до Р.Х. пожаловали ему титул царя.

Таким образом, Палестина стала вассальным государством, зависимым от Рима, но сохраняла частичное самоуправление. Женившись на внучке Гиркана Мариамне, Ирод закрепил династическую связь с Хасмонеями. В Палестине Ирод проводил масштабное строительство – за это в исторической науке он получил прозвание «Великий». Важнейшим его делом стала реконструкция Иерусалимского храма, длившаяся несколько десятилетий. При Ироде были построены город Кесария при море, крепость Иродион, реконструированы город Самария и крепость Масада и пр. Хотя Ирод старался угодить консервативно настроенным иудеям, в городах он многое устраивал по греческому образцу: к примеру, даже в окрестностях Иерусалима в амфитеатре проводились спортивные состязания и скачки. Эллинистические симпатии Ирода не способствовали его популярности в народе.

Жестокость царя Ирода в последние годы его жизни

Последние годы правления Ирода были омрачены крайней жестокостью. Казнив по подозрению свою любимую жену, гордую хасмонейскую царевну Мариамну, царь потерял покой и душевное равновесие. После раскрытия нескольких дворцовых заговоров он относился к своему ближайшему окружению с болезненной подозрительностью. По доносу своего старшего сына, коварного Антипатра, Ирод распорядился казнить двух своих сыновей – Александра и Аристобула, дорогих ему детей Мариамны. Позже он понял, что поверил искусной клевете, и казнил самого Антипатра. Заболев мучительной болезнью и чувствуя приближение конца, Ирод вознамерился в день своей смерти предать казни всех благородных людей города, чтобы повергнуть население в искреннюю скорбь; к счастью, исполнить это предсмертное желание он не успел. Один из подобных жестоких поступков Ирода описан в Евангелии от Матфея[12].

Правление потомков Ирода Великого: усиление римского контроля над Палестиной

После смерти Ирода в 4 г. до Р.Х. власть перешла к его сыновьям – Архелай[13] был поставлен правителем над Иудеей, Самарией и Идумеей, Ирод Антипа[14] – над Галилеей и Переей (Заиорданской областью), Ирод Филипп[15] – над Итуреей и Трахонитидой (северо-восточной областью Палестины, частично эллинизированной). Сыновья Ирода не получили от римлян титула царя – Архелай стал «этнархом», а Ирод Антипа и Ирод Филипп именовались «тетрархами» (дословно, «четвертовластниками», владыками четвертой части страны). Однако Архелай не сумел обеспечить порядок на своей территории – его необдуманные действия привели к мятежу в Иерусалиме.

В соответствии с просьбой делегации иудеев, римляне сместили Архелая с должности, и с 6 г. по Р.Х. Иудея и Самария перешли в непосредственное подчинение Риму. Как и прочие римские провинции, они управлялись римским чиновником – префектом, или прокуратором. Этот чиновник отвечал за общественный порядок и утверждал высшую меру наказания – смертную казнь[16]. Прокуратор Иудеи подчинялся легату Сирии – более крупной провинции. Резиденция прокуратора располагалась в городе Кесария, там же была сосредоточена основная масса римских войск. В Новом Завете упоминается Понтий Пилат, бывший пятым прокуратором Иудеи (с 26 по 36 г. по Р.Х.)[17].

Общественные настроения в Палестине к началу евангельских времен

Синедрион и наиболее влиятельные религиозные партии – саддукеи и фарисеи

Внутренними делами Иудеи управлял Синедрион (греч. συνέδριον, «собрание», дословно «совместное заседание»; евр. «Санхедрин»). Этот совет состоял из семидесяти старейшин и священников, и во главе стоял первосвященник[18]. Синедрион имел широкие полномочия и регулировал религиозные и гражданские дела, имел свою стражу. Большинство мест в Синедрионе принадлежало партии саддукеев. Это были аристократы из священнических родов, богатые и влиятельные.

Саддукеи постоянно взаимодействовали с римской властью и были очень лояльно настроены по отношению к римлянам. Свою главную цель они видели в формальном сохранении иудейских устоев и закреплении своего привилегированного положения при римской власти. В той или иной мере они разделяли эллинистический образ жизни и были либералами по убеждениям. Признавая вероучительный авторитет только за Пятикнижием Моисеевым, саддукеи отрицали воскресение, существование ангелов и бестелесной души. Они настолько сблизились по своим взглядам с современными им греческими и римскими мыслителями, что стали фактически материалистами, своего рода «эпикурейцами».

Все это приводило к тому, что саддукеи не имели достаточного авторитета в народе; гораздо более близка к простым людям была другая партия – партия фарисеев, также имевшая места в Синедрионе. Во многих отношениях они представляли собой противоположность саддукеям – многие из фарисеев не занимали никаких общественных постов и могли иметь очень скромную профессию (к примеру, ремесленника), однако народ считал именно их авторитетами в вопросах религиозной жизни.

Фарисеи верили в воскресение мертвых и будущую жизнь, существование ангелов и потустороннего мира. Кроме всех священных книг Писания, фарисеи признавали религиозно значимыми позднейшие иудейские произведения (книги Еноха, книгу Юбилеев и пр.) и большое значение придавали устному преданию – так называемым «преданиям старцев»[19]. По своим убеждениям они являлись консерваторами; несомненно положительным качеством фарисеев было уважение к Закону и искреннее стремление исполнить все без исключения заповеди. Однако это религиозное рвение иногда сосредотачивалось только на максимально полном соблюдении многочисленных обрядов и внешних ритуалов. По свидетельству Иосифа Флавия, фарисеи отличались честолюбием и чрезвычайно дорожили своим статусом учителей и духовных руководителей народа.

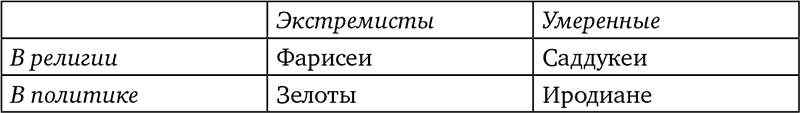

Политические группировки – зелоты и иродиане

Приверженность фарисеев традиционным иудейским ценностям и неприязненное дистанцирование от римской власти никогда не выражались в попытках насильственно свергнуть эту власть. Стремление осуществить политический переворот было свойственно иудейским националистам – «зелотам» (от греч. ζηλωτής, «дзелотэс/зилотис» – «ревнитель»). Зелоты были готовы добиваться освобождения от власти ненавистных римлян, не останавливаясь ни перед какими средствами – заговорами, мятежами, убийствами.

Латинским их названием было «сикарии», т. е. «кинжальщики» (от лат. sica – кинжал). «Единственным руководителем и владыкою своим они считают Господа Бога. Идти на смерть они считают за ничто, равно как презирают смерть друзей и родственников, лишь бы не признавать над собою главенства человека»[20]. Противоположность зелотам составляли иродиане – сторонники династии Иродов, доброжелательно настроенные по отношению к Риму.

В приведенной таблице показаны основные партии иудеев на момент конца I в. до Р.Х.[21]

Недовольство иудеев политическим подчинением страны Риму и напряженное ожидание избавления

Отметим, что довольных сложившимся в Палестине положением было крайне мало – большинство населения очень болезненно переживало установившееся римское владычество. Богоизбранный народ оказался в подчинении у идолопоклонников-язычников. Эту зависимость невозможно было не ощутить – в первую очередь, из-за необходимости уплаты налогов. На эту службу римляне нанимали иудеев; традиционное славянское название таких сборщиков налогов, употребляемое в Синодальном переводе Нового Завета – «мытари». Римляне давали им право взимать больше фиксированной суммы налога, и таким образом мытари нередко обогащались за счет своего народа. Иудеи считали всех мытарей вымогателями и грешниками; состоявшие на службе у римских оккупантов, в глазах людей они являлись предателями своей родины. К мытарям, оскверненным постоянным общением с язычниками-римлянами, относились с презрением и ненавистью, им часто не позволяли входить в Храм или синагоги.

Таким образом, в Палестине к концу I века до Р.Х. сложилась достаточно непростая ситуация. Народ надеялся на перемены. Национальная независимость была потеряна; идумеянин Ирод стал родоначальником новой династии, но она воспринималась иудеями как чужеземная. По мнению христианских толкователей, именно в это время «скипетр» окончательно отошел от колена Иуды (ср. Быт 49: 10), – это должно было знаменовать наступление обетованного Богом времени пришествия истинного Царя.

Влияние греко-римского мира на реалии жизни Палестины; языковая ситуация

Став частью Римской империи, Палестина стала испытывать еще более сильное влияние Греции и Рима, чем раньше. Это проявлялось на разных уровнях: так, в Палестине, кроме еврейского языка, которым хорошо владели книжники и раввины (учителя Закона), и разговорного арамейского, широкое распространение получил греческий язык – международный язык того времени[22]. На латинском языке велась официальная документация; некоторые латинские слова прочно вошли в повседневный обиход: «центурион», «трибун», «легион», «претория» и пр.[23] Отметим, что все книги Нового Завета написаны на греческом языке, понятном большинству людей, при этом вполне вероятно существование еврейского/арамейского оригинала[24]. В полном соответствии с исторической ситуацией, в Новом Завете также упоминаются иностранные монеты, получившие хождение на территории Палестины – греческие («драхма», «мина», «лепта») и римские («динарий», «ассарий» / «асс», «кодрант»). На этих монетах всегда изображались боги или же правители – «сыны богов».

Духовные искания греков и римлян

Взаимодействие Палестины и других стран развивалось и в обратном направлении – люди из языческих народов познакомились с иудейской религией. Следствием этого стало явление «прозелитизма» – переход бывших язычников в иудейскую веру. Единобожие и четкие нравственные заповеди Закона были привлекательны для «духовно ищущих» людей из языческих народов. Нужно сказать, что греческая и римская культуры, давшие человечеству множество величайших произведений литературы и искусства, на рубеже I в. до Р.Х. – I в. по Р.Х. прошли зенит своего расцвета и переживали своего рода духовный упадок. С превращением Рима из небольшого сплоченного государства-республики в огромную многонациональную империю произошли немалые перемены. С 27 г. до Р.X. изменилась форма правления – после кровопролитных гражданских войн фактически единоличным правителем Римского государства стал Октавиан Август (правил с 27 г. до Р.Х. по 14 г. по Р.Х.).

Хотя все прежние учреждения и должности сохранялись – Август искусно и тонко соблюдал видимость республики, – в Риме установилась диктатура. Многие римляне считали это не столь дорогой платой за мир и спокойствие, воцарившееся в империи под властью Августа. Однако, как следствие установления нового режима, было потеряно ощущение коллективной ответственности за свое государство и единого национального духа. То же самое можно сказать и о Греции – там еще раньше, со времени объединения Греции македонским правителем Филиппом (отцом Александра Македонского), была утрачена прежняя самостоятельность и самодостаточность полисов (городов-государств). Для античного человека было очень дорого чувствовать себя частью родного города или государства и отождествлять себя с ним; литература и искусство во многом отражали гражданские идеалы. С потерей общественных идеалов в культуре все более ярко развивались индивидуалистические черты.

Стекавшиеся из восточных стран огромные богатства и предметы роскоши развратили римское общество. Традиционные римские добродетели – «благочестие, верность, серьезность, честность» – во многом ушли в прошлое. Поэты молодого поколения не имели практически никаких идеалов и нравственных ориентиров, они подобно Катуллу воспевали разгул, наслаждения и удовольствия или подобно раннему Овидию видели смысл жизни в любовных похождениях. Другие, как Вергилий и Гораций, призывали к уединенной жизни в гармонии с природой, к покорности судьбе. В литературе все более сильно начинает звучать страх смерти, вечного уничтожения (ср. сочинения Цицерона, стоических философов Сенеки, Марка Аврелия и пр.). Ранее люди противопоставляли этому страху вечное существование своего родного государства, теперь же, с распространением индивидуализма, была потеряна внутренняя опора.

Древняя языческая религия не удовлетворяла духовных стремлений человека – она воспринималась лишь как формальная «дань традиции», и мало кто из образованных людей всерьез верил во множество языческих богов, которые давно уже стали персонажами забавных комедий. С эпохи Александра Македонского возникла традиция обожествлять правителей, именовать их «спасителями», «богоявленными» – так выражалась надежда на реальную помощь и покровительство. Образованные греки и римляне издавна искали духовную пищу в философии; в то время существовало множество самых разных философских систем. Особенно распространились взгляды стоиков и эпикурейцев, а также скептиков. Философы-скептики считали, что человек может лишь приблизиться к познанию истины, но в полноте она ему не доступна[25].

Большую популярность приобрели восточные экзотические религиозные культы с яркими мистическими элементами – культ матери богов Кибелы, Осириса, Митры. Подобные древним греческим элевсинским мистериям, в них в образном виде изображалось умирание и весеннее оживление природы; в таинственных обрядах участники переживали единение с умирающим и воскресающим божеством, и это давало им надежду на вечное существование.

Исследователи отмечают, что к концу I века до Р.Х. не только среди иудеев, но и среди современных им язычников явственно ощущалась всеобщая тоска по божественному присутствию, безотчетное ожидание спасения от власти гибельных сил. Интересно отметить, что при жизни Октавиана Августа знаменитейший поэт Вергилий в 4-й эклоге «Буколик» выразил радость о рождении «младенца, что с веком железным покончит и возвестит всему миру века приход золотого». Каким бы ни был исторический прототип эклоги Вергилия, можно сказать, что чуткий поэт точно уловил приближение величайшего исторического события – именно в правление «божественного» кесаря Августа произошло земное рождение истинного Спасителя мира – Иисуса Христа.

Начало евангельской истории

Евангелия – Благая весть об Иисусе Христе

В эпоху высочайших культурных достижений Греции и Рима, в период разочарования в прежних идеалах и напряженных поисков высшего смысла в одну из маленьких удаленных провинций Римской империи была принесена Благая весть. В этот пестрый и неспокойный мир пришел Посредник между Богом и людьми, могущий дать людям вечный мир с Богом. Это был обетованный иудеям «Помазанник», приход Которого предвозвещали пророки и ожидали многие поколения иудеев.

По-еврейски помазанник звучит как «Машиах», в греческой транслитерации этого слова – Μεσσίας (Мессия), а в греческом переводе – Χριστός (Христос)[26]. «Иисус Христос» стало для нас уже привычным словосочетанием, обычным именем, однако необходимо понимать важный смысл этих двух слов, выражающих предмет веры христиан: человек Иисус, родившийся в Палестине в правление кесаря Августа, обладает титулом «Христос», то есть является истинным Царем народа Божия и открывает людям вход в Царствие Божие.

В Новом Завете часто встречается словосочетание «Евангелие Царствия Божия» (ср. Мк 1:14). Евангелие, греч. εὐαγγέλιον, «евангелион», переводится как «благая весть»[27]. Вначале так обозначали весть о пришествии долгожданного Христа и открывшемся через Него Царствии Божием, а затем – письменную фиксацию этой вести. Так родилось знакомое нам значение слова «Евангелие» – литературный жанр, повествование об Иисусе Христе[28]. На протяжении веков составлялось множество разнообразных писаний об Иисусе, но уже со II века по Р.Х. христиане признали авторитетными и аутентичными четыре Евангелия, написанные с 60 по 90 г. I века по Р.Х. на греческом языке.

Эти Евангелия называются «каноническими» – входящими в канон новозаветных книг; их текст составлен на основании свидетельств очевидцев, устного и письменного предания. Как и все книги Библии, канонические Евангелия написаны по вдохновению от Святого Духа. Текст Евангелий сосредотачивается на описании земного пути Иисуса Христа, именно Он всегда пребывает в центре повествования. А сами авторы Евангелий находятся «в тени»; не названы даже их имена, однако древняя церковная традиция сохранила их – Матфей, Марк, Лука, Иоанн.

Евангелия от Матфея и Луки приводят сведения о самом раннем периоде евангельской истории – о земном рождении Иисуса. Евангелие от Марка начинается уже с непосредственной проповеди Благой вести: тридцатилетний Иисус принимает крещение от Иоанна Крестителя и выходит на общественное служение, творит чудеса и собирает вокруг Себя учеников. В начале Евангелия от Иоанна[29] находится совершенно уникальный текст, называемый Пролог. В нем содержится откровение о том, Кто есть Иисус Христос. Он – «Слово» Бога:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин 1:1-5)[30]. «Слово» (греч. λόγος, логос – также мысль, смысл, разумный замысел)[31] очень близко к ветхозаветному понятию «Премудрости Божией», через которую Бог сотворил мир. О Премудрости много говорится в разных ветхозаветных книгах (Притч 8:22; Иов 28; Прем 7–11; Сир 24)[32]. При этом в Евангелии от Иоанна недвусмысленно сказано, что «Слово» – это Бог, и в Нем – свет и жизнь людей. Здесь мы видим ту же идею, которая на более разработанном языке позднейшего христианского богословия будет выражена понятием «единосущность» Отца и Сына – Первого и Второго Лица Святой Троицы.

В первых стихах Пролога очевидна аллюзия на первые стихи Библии – книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1). Однако евангелист Иоанн говорит не о творении видимого мира, но о вневременной реальности – вечном существовании Отца и Сына в единстве друг с другом. Торжественная кульминация Пролога звучит так: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:14,18). Мы понимаем, Кем является Иисус Христос – это Бог Слово, единородный Сын Божий, Который стал человеком и открыл всем людям истину о Боге как любящем Отце.

Также в Прологе говорится о «свидетеле», именем Иоанн: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него» (Ин 1:6-7). Здесь речь идет о пророке Иоанне Крестителе, современнике Иисуса, который указывал людям на Него как на Мессию; с повествования о нем начинается Евангелие от Марка.

Евангелие от Матфея также начинается особенным текстом – в 1-й главе содержится «родословие Иисуса Христа» (Мф 1:1), перечисление Его земных предков во главе с праведным Авраамом. Слово γένεσις, переведенное как «родословие», также обозначает «возникновение», «становление», «бытие»[33]. Мы уже отмечали связь с книгой Бытия в Евангелии от Иоанна; возможно утверждать, что аллюзия на Быт 1:1 присутствует и в Мф. Можно согласиться, что «в истоке как Ветхого Завета, так и евангельского повествования лежит мысль о начале. Только в первом случае это начало мира, а во втором – начало нового этапа человеческой истории, который открылся с приходом Спасителя в мир»[34].

Благовестие людям о грядущем рождении Мессии

Первое событие евангельской истории: благовестие священнику Захарии о рождении Иоанна Крестителя, Предтечи Мессии

В первой главе Евангелия от Луки приведено самое раннее по хронологии четырех Евангелий повествование: возвещение о рождении Иоанна Крестителя[35]. Текст первых двух глав очень напоминает стиль ветхозаветных книг. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета» (Лк 1:5). Захария и Елисавета[36] были благочестивыми и верными Богу людьми, они дожили до преклонного возраста, но так и не имели детей. В то время бездетность считалась знаком отсутствия благословения Божия. Однажды настала очередь Захарии служить в Иерусалимском храме[37]; он возлагал ладан на кадильный жертвенник в Святилище и совершал каждение.

Вдруг справа от жертвенника ему предстал вестник Божий – Ангел Гавриил[38], и Захария ужаснулся. Гавриил возвестил Захарии, что Бог услышал его молитву о спасении народа Израиля и скоро жена Захарии родит сына, который послужит осуществлению этого спасения. Имя сыну будет Иоанн[39], его будущее пророческое служение многих обратит к Богу, и, как предсказывал пророк Малахия, он предварит приход Господа «в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям… представить Господу народ приготовленный» (ср. Мал 3:1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною»).

Захария выразил сомнение в возможности родить ребенка в старости, и Ангел Гавриил дал ему знамение: Захария будет нем до рождения сына[40]. Когда Захария вышел из Святилища, он потерял способность говорить, и все поняли, что ему было Божественное видение. В скором времени Елисавета забеременела; пять месяцев она скрывала свое положение, не желая пересудов, и от всей души благодарила Бога за такое чудо.

Благовещение Деве Марии о рождении Мессии – Царя и Спасителя

На шестой месяц после зачатия Иоанна, Ангел Гавриил был послан Богом в небольшой городок Назарет, расположенный на севере Палестины – в Галилее. Там жила родственница Елисаветы – девушка по имени Мария (по другой транскрипции – Мариам[41]), обрученная с плотником Иосифом, принадлежащим к роду царя Давида. Ангел явился Марии и обратился к ней с удивительными словами: «Радуйся, Благодатная![42] Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами» (Лк 1:28)[43] Слова Ангела смутили Марию своей необычайностью, и Она пыталась понять их значение. Ангел продолжил: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк 1:30). Мария снискала особую милость и любовь Бога и была призвана на служение Его святым и великим делам.