Полная версия

Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия

Идеология и конституция

Политическую идеологию следует отличать от идеологии государственной, то есть от стратегии. Какой должна быть идеология России, да и должна ли у неё вообще быть идеология? Именно эту премудрость и не усвоили те, кто писал текст конституции, заложив в её основу принцип деидеологизации. В глубине души авторы текста осознавали, вероятно, что Россия слишком велика для мелких интересов и мелочных людей. Возможно, они, будучи по большей части людьми образованными, понимали и то, что их полными антиподами являются не русские консерваторы (здесь ничего пояснять не надо), а идеологи канувшего в Лету классического русского либерализма, представленного в своё время крупными мыслителями и патриотами. Его не чурались и просвещённые монархи, поскольку он в целом не был враждебен интересам России. Тем же, кто сегодня называет себя российскими либералами, нравится, скорее всего, само это словцо (согласимся, «либерал» звучит лучше, чем «казнокрад») и приобщение к вполне респектабельной западной идеологии. Они, доморощенные либералы новейшей популяции, не без основания боятся русских – и людей, и идей, и северных русских пространств, в которых даже европеоидный либерализм русских самодержцев не приживался. Основания для фобий у либеральной элиты такого разлива весомы: основную часть русских действительно не перекуёшь, не научишь воровать, не пересажаешь, наконец.

Но никакая писанная политическая конституция со всеми своими запретами, а тем более заведомо безыдейная, не в состоянии изменить подлинную, неписаную конституцию – дух русского народа. О человеке, физически сильном от природы и не подверженном заразе, говорят, что у него такая конституция, имея в виду явно не набор высоких слов, запечатлённых на бумаге. Также, впрочем, судят и о худом, слабом: не в коня корм, такая уж у него конституция. Конституция русского народа в этом смысле – на зависть другим народам, о чём говорит история. Поэтому, как ни прикладывай последнюю политическую конституцию к нашему народу, это дела не изменит. Конституция, даже беспамятная, не способна освободить наших граждан от исторической памяти и неистребимого коллективизма (духа соборности), т. к. для этого потребуется не одна образовательная реформа и не два десятилетия нефтяной иглы, а как минимум несколько десятилетий тотального разложения.

Там, где конституции успешно функционируют в течение очень долгого времени (столетиями), людям действительно не приходится каждый раздумать. За них «думают» производные от конституции социальные институты, предлагающие отлаженный алгоритм решения задач любого класса – и для отдельных граждан, и для социальных групп на все случаи жизни. Эту способность институтов исправно работать на людей и за людей и называют обычно политической и правовой культурой. При наличии такой культуры изменяется сама природа политической идеологии: она престаёт быть только текстом, поскольку идеи, ее составляющие, уже материализовались, т. е. превратились в действующие социальные институты. Этот процесс и называют объективацией, или, точнее, созданием институциональных фактов. Таким образом, западные конституции более или менее успешно работают, функционируют на институциональном уровне и только поэтому почитаются народом даже в том случае, если они глубоко связаны с иллюзорным сознанием политических идеологий и, следовательно, настроены на защиту интересов меньшинства, контролирующего власть.

В современной России, в которой безоглядно демонтировали все советские институты, в том числе и те, которым доверяли несколько поколений советских людей (а это все старшие поколения, отстоявшие страну и спасшие мир от политической чумы), подобных традиций уже нет. Их вытравили в процессе демонтажа социалистического государства. А новые, имплантированные, институты, в том числе наиважнейшие – парламентаризм с двухпалатной системой, примат президентства, кардинально перестроенная судебная власть, полиция и прочие, – почти с момента своего рождения поражены неизлечимой заразой, коррупцией. Возможно, она не поразила отдельных носителей власти, во всяком случае, в это хочется верить. Но она глубоко поразила и обезобразила все её механизмы, суставы, органы, жизненные центры. Поэтому сама обезличенная и безыдейная власть выдавливает из себя неподкупных и достойных людей, а надежда на правовую и политическую культуру, тем более на эффективность конституции (её текст можно, конечно, и поправить, и заменить), к сожалению, остаётся пустой мечтой. Для «опривычнивания» новых демократических институтов, скопированных с западных, потребуются долгие десятилетия. Причём летоисчисление начнётся, когда развернётся реальная война с коррупцией в верхних эшелонах власти, ибо коррупция не что иное, как срастание власти с криминалом.

В заключение короткий вывод из сказанного. Жить без политических идеологий – такая же утопия, как биологическая жизнь без болезней и смерти. Идеологии поражают слабых и немощных – те институты власти и государства, которые страдают самой опасной формой иммунного дефицита – неверием, потерей религиозного самосознания. Некоторые умирают сразу, иные долго сопротивляются недугу, но есть и такие, кто приспосабливается. Они-то выживают, но разносят заразу. Отношение к идеологиям должно быть соответственное: они не должны заменять и подменять жизнь, с ними просто надо считаться, по возможности от них надо лечить и лечиться. Не смиряться, а именно считаться и лечиться, ибо они не что иное, как наказание людям за несовершенство политического устройства мира.

«Когнитивное оружие» как инструмент подавления национального творческого потенциала

В. Э. БАГДАСАРЯН,

декан факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета, доктор исторических наук, профессор

Аннотация

Описываются методы ведения когнитивной войны, в ходе которой геополитический конкурент когнитивно программируется на саморазрушение. Описываются технологии государственной деконструкции, с поражением общества и человека, ведущие к гибели страны в цивилизационно-органическом смысле. Описывается использование квазинаучных концептов в качестве инструмента идеологического прикрытия геополитической борьбы. Внешнее управление национальной наукой осуществляется через зарубежные гранты, научные премии, рейтинги, индексы цитирования, иностранные стажировки и т. п. Констатируется, что сегодня Россия оказалась заложницей ряда квазинаучных концептов, восприятие которых на уровне околовластных экспертных группировок ведёт к снижению суверенности государства. Противодействие «когнитивному оружию» связано с возрождением национально ориентированной российской науки, в первую очередь гуманитарной.

Ключевые слова: цивилизационная идентичность, ценностные платформы, проектирование будущего, политическое манипулирование научными данными, научные бренды и табу, западническая идеология, культурная матрица, Высшая школа экономики, грантовая поддержка, разгосударствление, идейное позиционирование, патриотическая платформа.

Постановка проблемы

Практика использования науки и информации в качестве идеологического прикрытия политических проектов сложилась довольно давно. Хорошо известно о применении их в данном качестве в рамках советской пропаганды. Но аналогичным образом они использовались и геополитическими противниками. Исчезла ли такая практика в современном формально деиделогизированном мире? Есть основания считать, что она не только не исчезла, но вышла в связи с развитием новых коммуникационных технологий на принципиально новые масштабы применения.

О масштабности такой практики можно получить представление из обошедшего несколько лет назад мировые СМИ сообщения. Десять тысяч американских учёных, включая 52 нобелевских лауреата, обвинили правительство США в манипулировании научными данными в политических целях. Численность подписантов для такого рода обращения беспрецедентна. Среди тем манипуляций назывались вопросы от изменения климата Земли до психологии человека. То есть проблема манипулирования наукой по меньшей мере существует[11].

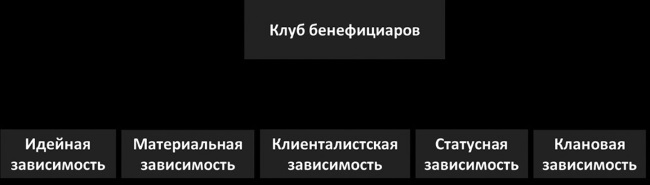

Рис. 1. Виды зависимостей научного сообщества от «клуба бенефициаров»

Если манипулирование наукой в целях управления миром существует, то, соответственно, существуют и механизмы зависимости науки от условно определяемого «клуба бенефициаров». Эти механизмы зависимости могут быть классифицированы следующим образом:

– идейная зависимость;

– материальная зависимость;

– клиентная зависимость;

– клановая зависимость;

– статусная зависимость (условия когнитивного характера как пропуск в учёную корпорацию) (рис. 1).

Войны нового типа и эволюция технологий поражения государственного суверенитета

Советский Союз, как известно, распался без применения военной силы со стороны противника. Однако воздействие внешнего фактора на его распад сейчас общепризнано. Следовательно, результатов в борьбе с геополитическим соперником можно сегодня добиться и несиловым способом. Констатация этого факта приводит к постановке проблемы о качественной типологической трансформации межгосударственных войн в современную эпоху.

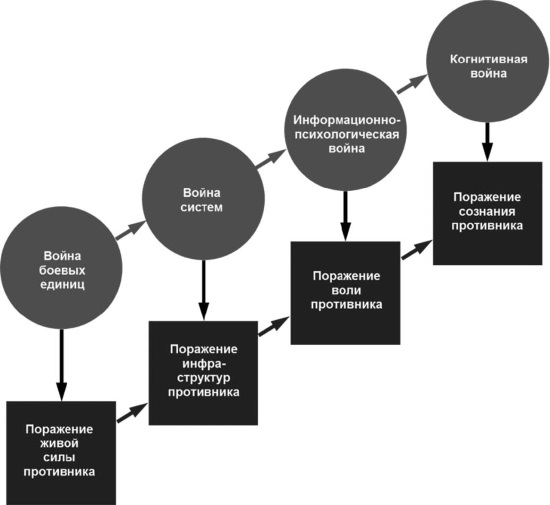

Классические военные стратегии основывались на понимании войны как столкновения боевых единиц. Целевой ориентир такой войны заключался, соответственно, в поражении живой силы противника. Война велась войсками, не изменяя принципиально жизни невоенизированной части общества. Это становится невозможно при переходе к следующему этапу развития военных стратегий. В войну систем включались не только армии, но и все ресурсы экономики, государственного управления, культурных потенциалов и идеологии. Побеждали уже не армии, а системы. Главное в этой войне было не столько поразить живую силу противника, сколько подорвать его инфраструктуры, сделать невозможным функционирование системы. Информационно-психологическая война была сфокусирована уже на подавлении воли противника. Его необязательно было уничтожать физически. Достаточно было подавить в нём дух борьбы. Для этого могли использоваться различные демотиваторы. Когнитивная война отличается от информационно-психологической. В ней подавляется и подчиняется сознание противника. Если результатом информационно-психологической войны является нежелание противника продолжать борьбу, то результатом когнитивной – внушение ему мысли, что самой борьбы нет. Противник когнитивно программируется на саморазрушение и даже самоликвидацию (рис. 2) [12].

Рис. 2. Когнитивное оружие в эволюции военных стратегий

Технология государственной деконструкции – сложный многокомпонентный процесс. По отношению к нему в литературе используется понятие «молекулярная агрессия». Государственность, сообразно с новыми технологиями, не демонтируется лобовой атакой, а кропотливо подтачивается изнутри.

Ликвидация института государства при непосредственном силовом воздействии на него ещё не означает гибели государственности. При высоком потенциале жизнеспособности общества и человека разрушенные институты власти будут восстановлены (рис. 4). Так, собственно, не раз исторически и происходило (в т. ч. в истории России). Но если окажутся поражены общество и человек, то властные институты при всём их техническом совершенстве будут обречены. Лишившись базовых оснований своего существования, источников жизненной силы, страна «усохнет». Это уже будет не институциональный кризис, а гибель в своём цивилизационно-органическом смысле. Следовательно, если ставится цель разрушения соответствующей страны, более эффективно данная задача может быть решена при опосредованном воздействии через подрыв его основ.

Навязываемые образы: «правильная элита» и «неправильный народ»

Обратимся к некому историческому ряду. 1990 год: Нобелевская премия вручается Михаилу Горбачёву. За год до этого рухнула международная социалистическая система, через год прекратит своё существование и Советский Союз. 1997 год: лучшим министром финансов признается Анатолий Чубайс. Россия тогда находится в преддефолтном состоянии. 2010 год: лучшим министром финансов признается Алексей Кудрин. До этого, в 2009 году, в ситуации мирового финансово-экономического кризиса Россия из всех ведущих держав мира имеет наибольшие показатели падения. Наконец, 2015 год, недавнее решение лучшим в мире главой Центрального государственного банка признаётся Эльвира Набиуллина[13]. Обвал рубля в 2014 году и продолжающееся падение в 2015 году заставляет предположить, что чем хуже показатели в России, тем больше шансов у российских министров получить награждения на Западе (рис. 3).

Рис. 3. Лучшая элита?

Предлагаемое из серии этих награждений заключение западных экспертов-аналитиков сводится к тому, что в России лучшие министры, лучшая властная элита. Но Россия при этом пребывает в кризисе. Возникает вопрос: что мешает элите, если она лучшая, осуществить успешную реформаторскую деятельность?

Препятствие это обнаруживается достаточно просто. Обратимся к рейтингам, в которых берутся показатели отношения не к качеству государственного управления, а к населению, к стране в целом. Рейтинги, необходимо подчеркнуть, составляются экспертами. Чем место ниже, тем положение соответствующей страны хуже. Нас интересует, естественно, положение России. Итак: 138-е место России по рейтингу ксенофобии (из 140 стран); 138-е – по уровню благотворительности населения (из 153 стран); 49-е место по рейтингу порочности (из 57 стран); 188-е по рейтингу свободолюбия населения (из 199 стран); 153-е место среди самых опасных стран для проживания (из 162); 42-е по рейтингу доброты (из 48); 52-е по рейтингу общему интегральному репутации страны (из 55); 113-е по рейтингу рабства (из 162 стран) (рис. 4)[14].

Рис. 4. Худший народ?

Напрашивается, таким образом, вывод: элита прекрасна – страна плоха, плох народ. В соответствии с этим, чтобы «прекрасной элите» реализовать политический курс, надо сменить «плохую страну». Значит, надо из идентичной России, с её народами, со всеми обстоятельствами её исторического жизнеустройства, сделать нечто другое. Что сделать? Ответ: самоликвидироваться, уничтожить Россию в качестве цивилизационно-идентичной общности.

Необходимость возрождения национальной науки

Существует распространённое представление, что наука всегда универсальна и национальных наук не может существовать. В действительности гуманитарные науки всегда национальны. Они выстраиваются на ценностном фундаменте, а в ценностях человеческие сообщества отличаются друг от друга.

Джеффри Саксу, одному из видных идеологов неолиберальных реформ в России, принадлежит следующее признание причин провала политики 1990-х: «Мы положили больного на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия». В либеральной, неозападнической печати сложился стереотип, что Россия имела все основания развиваться так же, как страны Запада, но некие зловещие силы подталкивали её на тупиковый путь. Е. Т. Гайдар свою книгу «Государство и эволюция» завершает призывом «сместить главный вектор истории России», т. е. весь её исторический опыт[15].

Дж. Сакс, по сути, опроверг западнический стереотип. Он не только констатировал провал политики реформ, он пошёл дальше, заявив, по сути, о бесперспективности применения для России универсальных для западной цивилизации схем. Другими словами, неправильная хирургическая метода обернулась тем, что пациент едва не был зарезан. Обнаружилось, что Россия тривиально не может вписаться в систему еового мирового порядка в силу своего цивилизационного своеобразия – «у ней другая анатомия».

Но если гуманитарные науки национальны, то возникает вопрос: где сегодня национальная российская наука? Где та теория, дающая специальную методологию описания «российской анатомии».

Западническая идеология в науке и образовании

В то время, когда президент обозначил вектор поворота в направлении восстановления суверенных потенциалов России, образование и наука России по-прежнему дрейфуют на Запад[16]. Так, в качестве одного из показателей эффективности высших учебных заведений России Миноборнауки установило выражаемый в денежном эквиваленте критерий международного сотрудничества. В проигрышном положении при таком расчёте автоматически оказываются вузы, ориентированные на российский рынок труда. Международные связи становятся самоцелью вне зависимости, нужны ли они реально высшему учебному заведению или нет. А рейтинг эффективности вузов, необходимо напомнить, используется в качестве основания для закрытия неэффективных учебных заведений. Вузы, поддерживаемые извне, оказываются в итоге «на коне». Напротив, вузы, традиционно работающие на российские интересы и выражающие российско-ориентированную ценностную платформу, отодвигаются на позиции аутсайдеров.

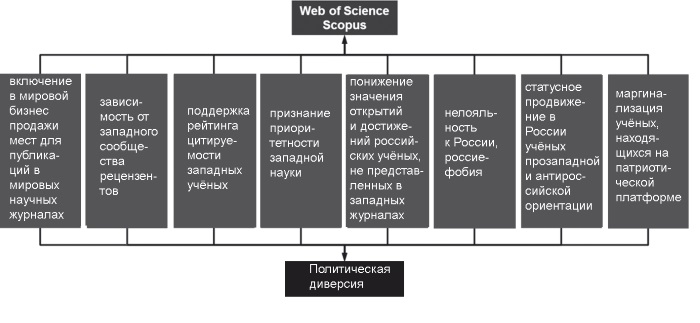

Создаваемый рейтинг российских учёных задаёт логику несуверенности российской науки. В качестве высшего критерия рейтингования было взято наличие публикаций, индексируемых в международных системах Scopus и Web of science[17]. Но круг российских журналов, включённых в эти системы, незначительный. По гуманитарным наукам, сопряжённым с ценностными парадигмами, он особенно мал. Нет, в частности, в них ни одного российского политологического журнала. Доминируют англоязычные, и прежде всего американские издания.

В итоге создаётся такая ситуация, что в иерархии российских учёных на первые позиции выводятся те, кто публикуется в американских журналах. Аутсайдерами оказываются публикующиеся в журналах национальных. Между тем американцы берут в авторитетные издания только те статьи, которые соотносятся с их идейными и ценностными подходами. Для размещения публикации о России российскому автору следует в той или иной степени продемонстрировать свою оппозиционность государственному режиму в Российской Федерации. Обязательным требованием для него будут ссылки на американских же исследователей. Итогом такого рейтингования является раскрутка той части учёного сообщества, которая идеологически ориентирована на Запад (рис. 5).

Рис. 5. Ориентир цитируемости в западных журналах – политическая диверсия

В гуманитарных науках создаваемые угрозы такого положения очевидны, и удивительно, что они не замечаются властью. Но есть эти угрозы и в естественных науках. Важным оказывается не само исследование, а публикация его результатов в ограниченной группе заокеанских журналов. «За рубежом, – свидетельствует, в частности, С. В. Дробышевский из МГУ, – наша антропология почти неизвестна. В немалой степени из-за того, что западные журналы не принимают наши статьи из принципа, только потому, что они из России. Единственный способ издаться нашему человеку на Западе – провести там много времени, перезнакомиться с их специалистами, а потом, лично написав статью, отдать её этим специалистам, поставив себя не на первое и даже не на второе место в списке авторов. Понятно, что такого никто из наших не хочет. Замкнутый круг – на Западе не берут к публикации наши статьи и поэтому считают, что у нас антропологии нет, и поэтому не берут наши статьи»[18].

Лабораторией имплементации западнических подходов в России выступает с самого момента своего создания Высшая школа экономики. Фактически ей присвоена роль, с одной стороны, законодателя реформ в образовании, с другой – главной экспертной площадки экономического реформирования. Особый статус ВШЭ поддерживается государством. Туда идут заказы на государственные разработки, выделяются гранты. Представителей ВШЭ неизменно включают в экспертные группы и комиссии. Заработная плата профессорско-преподавательского состава в Высшей школе экономики принципиально выше, чем в любом другом вузе страны. Она выше, чем, к примеру, в главном национальном вузе России МГУ.

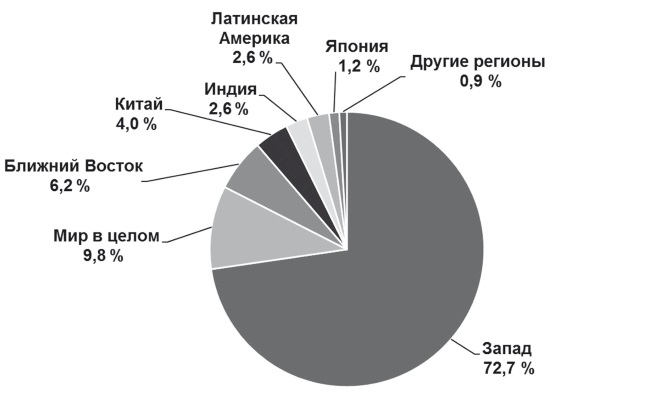

Западническая парадигма по-прежнему определяет содержание учебных программ. Возьмём для рассмотрения перечень дидактических единиц примерной программы основного общего образования по всеобщей истории. Что изучается в рамках исторической дисциплины в школе? Почти 73 % дидактических единиц – это история Запада, около 10 % – мир в целом, т. е. по сути дела тоже история западной цивилизации. Таким образом, история мира излагается как западноцентричная версия мировой истории. Российские школьники в рамках всеобщей истории изучают историю одной из цивилизаций – западной. Через эту доминацию закладывается в сознание матрица исторического превосходства Запада (рис. 6)[19].

Рис. 6. Доля цивилизаций в дидактических единицах примерной программы основного общего образования по всеобщей истории (в %)

В качестве иллюстрации перехода на патриотическую платформу преподавания истории приводится принятый с начала 2014 года историко-культурный стандарт. Однако анализ текста стандарта не позволяет принять это утверждение[20].

Удивляет настойчивость исключения из представляемых пояснительных вводных к разделам смыслообразующих событий российской истории. Исключённым совершенно оказалось всё, что связано с внешними угрозами, агрессией Запада. Ещё С. М. Соловьёв указывал, что история России была историей непрекращающихся войн.

В пояснительных записках к разделам удивительным образом, за исключением Первой мировой и Великой Отечественной, не представлено больше ни одной войны. Нет ничего об отражении агрессии крестоносцев Александром Невским, о польско-шведской интервенции периода Смутного времени, о петровской победе над шведами в Северной войне, победах А. В. Суворова, об Отечественной войне 1812 года, о холодной войне… Случайным такое игнорирование всех исторических конфликтов с Западом быть не может. Если это не случайно, то возникает вопрос: зачем? Нетрудно предположить, что это связано с попыткой ретуширования исторического цивилизационного антагонизма Россия-Запад. А если антагонизма не было, то тогда можно утверждать о единстве России с Европой, о праве её на включение в общеевропейский дом. Но иллюзия о бесконфликтности отношений с Западом может дорого обойтись для будущих поколений россиян. Стандарт был принят в январе 2014 года, а уже в феврале произошли события, политически опрокинувшие подход по минимизации конфликтных компонент в освещении истории взаимоотношений России и Запада.

Вызов агрессии со стороны Запада являлся важнейшим фактором истории России. Именно он определял в первую очередь мобилизационный тип российской государственности. При игнорировании же фактора внешней угрозы этот мобилизационный тип оказывается представлен в стандарте как проявление исторического запаздывания России. Отсюда, соответственно, направленность исторического процесса (тренд истории) связывается разработчиками с разгосударствлением. Либеральные реформы оцениваются в плюс (при известной оговорке об ошибочности радикального реформирования), тогда как этатистская политика – в минус.

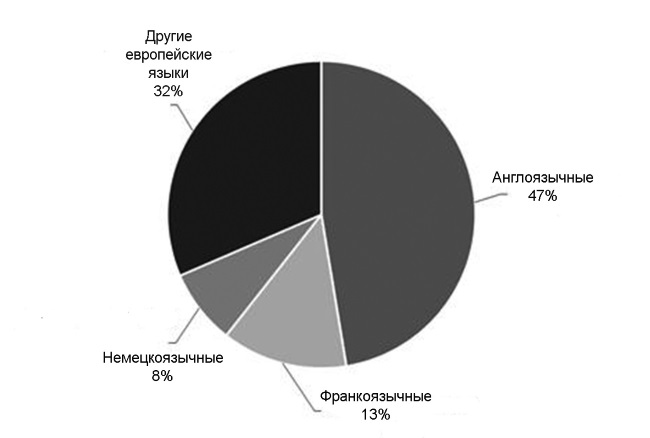

То, что наряду с российской литературой, должны изучаться в школе и лучшие зарубежные литературные произведения, не вызывает возражений. Но возникает вопрос о пропорциональном распределении этих произведений по языкам. Почти половина выделяемых часов приходится на англоязычных авторов. Есть также немецкоязычная, франкоязычная компоненты… Однако, помимо европейских языков, другие языки, представляющие незападные цивилизации в программе изучения мировой литературы, не представлены. То есть опять-таки предложен западноцентричный вариант культуры (рис. 7)[21].

Рис. 7. Зарубежная литература в почасовом распределении в примерной программе основного общего образования (в %)

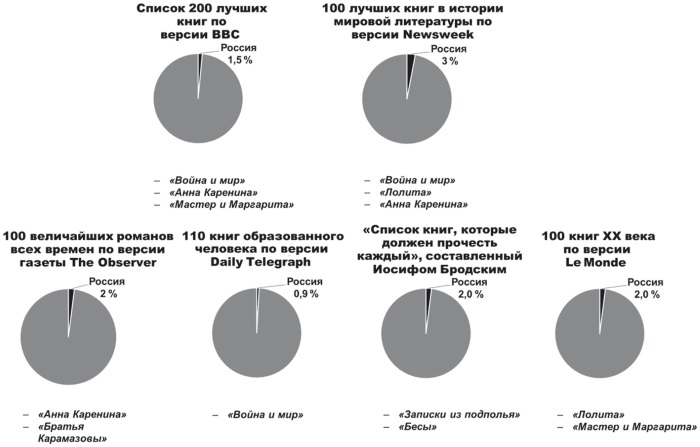

Рис. 8. Место русской литературы в западных рейтингах

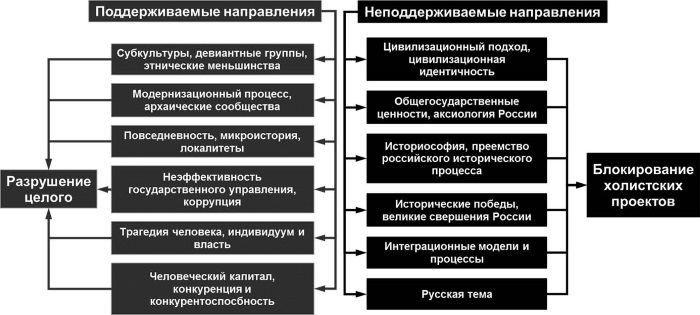

Рис. 9. Поддерживаемые и неподдерживаемые темы в грантах гуманитарных исследований

В последнее время широкое распространение получили различные рейтинги, относящиеся к сфере культуры. Западноцентричность проявляется в них ещё более акцентированно. В индексах цитирования безоговорочно лидируют западные авторы. В индексах успешности университетов абсолютно доминирует западное высшее образование. Обратимся для примера к рейтингам, отражающим место русской литературы в мировом литературном творчестве. Известно, что её роль трудно переоценить. Однако в международных рейтингах она на третьих ролях. Доля русской литературы от мировой находится в международных рейтингах в среднем на уровне – 1,9 %. Легитимизируется, по сути, культурное превосходство Запада. Принимая западноцентричную модель, мы принимаем, соответственно, и вторичность российской культуры, отказываемся от цивилизационно-ценностного первородства, отказываемся от своего идейного позиционирования в мире (рис. 8).