Полная версия

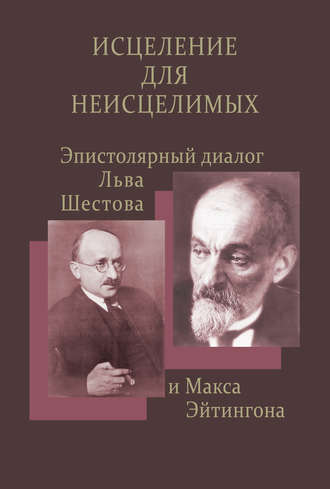

Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона

Генерал Миллер был похищен в Париже агентами НКВД 22 сентября 1937 г. и вывезен в Москву. В этом деле принял непосредственное участие Скоблин, который в случае устранения председателя РОВС должен был, по плану советского руководства, занять его место. Однако перед тем как отправиться на свидание с якобы немецкими дипломатами, под видом которых скрывались чекисты, куда его заманил Скоблин, Миллер предусмотрительно написал письмо, из которого после его исчезновения становилось ясным, что произошло с генералом: письмо неопровержимо разоблачало предательство Скоблина. Последнему пришлось бежать, оставив Плевицкую в Париже. Занявшаяся ею французская полиция пришла к однозначному выводу о прямой замешанности певицы в этом деле[44].

Описание данной операции, руководимой из Москвы и проведенной в самом сердце Парижа, а также указание на возможную причастность к ней Эйтингона сегодня можно встретить в большом количестве работ, которые с разной степенью детализации дают представление о том, как она проходила и кто в ней участвовал[45], – так что легко и просто отмахнуться от упрямых «contra» и делать акцент на одних только «pro» – категорически выгородить Эйтингона из этой истории лишь на основании сочувствия, к нему питаемого, – вряд ли логически оправданно и исторически перспективно. Вместе с тем нужно признать, что и позиция «contra» располагает в основном «уликами» косвенного, опосредованного характера.

Имя Эйтингона в связи с похищением Миллера всплыло впервые во время суда над Плевицкой, которая, признавшись, что получала от Эйтингона финансовую помощь, в то же время заявила, что не видела его в течение двух последних лет. Показание это было, однако, лживым и мгновенно возбудило подозрение: согласно сведениям, поступившим от представителей гражданского иска М. Рибе и А. Стрельникова, Эйтингоны находились в Париже накануне акции, проведенной советской разведкой (они снимали квартиру в доме № 26 по улице Жорж Занд, неподалеку от перекрестка Рафе-Жасмен, где произошло само похищение), и оставили его за два дня до этого, 20 сентября, причем Плевицкая и Скоблин провожали их на вокзале. Ложь Плевицкой настораживала: зачем понадобилось выгораживать Эйтингона, если к данному происшествию он не имел никакого отношения? На основе ее неискренних показаний возникало подозрение о намеренном желании запутать следствие и о возможной причастности Эйтингона к этому делу.

Если действительно М. Эйтингон находился в Париже в сентябре 1937 года, – писал в парижской эмигрантской газете Последние новости Н.П. Вакар, – то по какой причине Плевицкая скрыла это обстоятельство, само по себе вполне невинное, от следственных властей? Р<ибе>, по словам гражданских истцов, утверждает, будто Плевицкая не только знала о пребывании г. Эйтингона в Париже, но даже неоднократно навещала его, одна или с мужем, на улице Жорж Занд. За день до отъезда Скоблины даже обедали у Эйтингонов. Почему Плевицкая отрицала это?[46]

Отголоски этой понаделавшей много шума истории достигли Эрец-Исраэль, где, как было сказано выше, Эйтингоны жили с 1934 г. Так, в одной из ведущих еврейских газет, Davar, органе рабочей партии, 20 ноября 1938 г., под броским заголовком – Житель Эрец-Исраэль замешан в похищении генерала Миллера и исчезновении генерала Скоблина: (Что выявило следствие в Париже), – появился материал, пересказывавший основные перипетии разыгравшихся во французской столице событий. Газетное сообщение завершалось следующими словами:

Кто он, этот доктор Марк Этингон

Неизвестно, обратятся ли французские власти к властям Эрец-Исраэль расследовать это дело или нет.

На следующий день сразу в двух газетах – упомянутой Davar и еще одной, Ha-aretz, – появился идентичный текст письма Эйтингона, который выступил с опровержением выдвинутых против него подозрений:

С удивлением узнал я сегодня утром о том, что был связан с похищением русского генерала Миллера, о чем примерно год назад с содроганием прочитал в газетах.

Это верно, что г-жа Плевицкая и ее муж, генерал Скоблин, посещали нас, меня и мою жену, во время нашего пребывания в Париже, так же, как и несколько лет назад, когда мы жили в Берлине. Для многих читателей газеты Ha-aretz известно, что г-жа Плевицкая – популярная русская певица, и мы были ее поклонниками и приятелями.

Жуткие события, которые привели к суду, произвели на нас угнетающее впечатление. Однако вынесенный приговор не имеет ко мне никакого отношения, это дело французского суда.

В течение примерно 30 лет я имел в Берлине медицинскую практику, ни на что другое не отвлекаясь, кроме своих обязанностей врача, и здесь, в стране, я тоже не из самых безызвестных. Я сожалею, что перед тем, как публиковать материал о моей причастности к делу о похищении в местной печати, ко мне не обратились за разъяснениями[47].

На основании имеющихся данных нельзя, разумеется, с абсолютной (тем более юридической) точностью определить степень участия Эйтингона (или Эйтингонов) в деле генерала Миллера, равно как и вообще судить о его близости к деятельности советской разведки (что, кстати сказать, только усиливает необходимость дальнейшего изучения этого доныне хранящего неразгаданные тайны исторического эпизода). Судя по всему, в восстановлении истинного лица этого человека опасны любые крайности и их абсолютизация. Столь же информированный, сколь и «заинтересованный» источник, как П. Судоплатов, сообщая, и, по всей видимости, небезосновательно, что упомянутый выше кузен Макса Ефимовича Наум Эйтингон с похищением Миллера связан не был, далее утверждал, что многочисленные родственные связи, в том числе с Эйтингоном-психоаналитиком, в его деятельности никакой роли не играли[48]. Однако многие «упрямые факты», которые содержит в себе, скажем, «родственное расследование», проведенное Mary-Kay Wilmers[49], не выглядят столь уж легко укладываемыми в «пазлы» и непротиворечиво примиряемыми со «свидетельскими показаниями» П. Судоплатова. Нельзя, касаясь этой темы, не прислушаться также к мнению Б. Прянишникова, одного из самых непримиримых разоблачителей деятельности советской агентуры в среде эмигрантов. В своей книге Незримая паутина он писал о Максе Эйтингоне буквально следующее:

Среди прочих бумаг в кабинете Скоблина были найдены письма Марка

Будучи вне досягаемости для французских следственных властей, Эйтингон допрошен не был. Ускользнул важный свидетель и вместе с ним тайна его меценантства[51].

Как бы то ни было, развязка этой истории известна. Генерал Миллер на торговом советском судне был доставлен в СССР и после проведенных допросов на Лубянке 11 мая 1939 г. расстрелян. Судьба генерала Скоблина до сих пор не ясна и туманна: то ли он был убит агентами НКВД в Испании, куда бежал после разоблачения, то ли – по официальной версии ФСБ России – погиб при бомбежке франкийской авиацией Барселоны, то ли благополучно прибыл в СССР и уже там был ликвидирован руками своих хозяев. «Курского соловья» Плевицкую судил французский суд, приговорил ее к 20 годам заключения – она умерла в тюрьме в 1940 г.[52] В этом ряду загадка жизни и судьбы Макса Эйтингона остается наиболее сложной и трудноразрешимой[53].

Если когда-нибудь документально подтвердится причастность Эйтингона к деятельности советской разведки, личность этого человека способна будет поразить любое воображение: европейский ученый, известный врач-психоаналитик, организатор и практик, входивший в самый узкий фрейдовский круг, один из основоположников психоаналитической науки в Эрец-Исраэль[54] и – одновременно – ловкий советский агент, состоявший в таинственной связи с режимом, призванным разрушить тот самый миропорядок, в котором он вырос, был воспитан и в котором вполне органично существовал. Как писал о нем когда-то T Draper, посвятивший Эйтингону большую статью в The New York Review of Books, если темные подозрения относительно этого человека отражают реальную картину,

Dr. Max Eitingon is one of the most remarkable cases on record of double life or personality. In one of his incarnations, he was a man who had seemingly devoted his entire life to the advancement of psychoanalysis. In the other, he had belonged to a “special unit” which had carried out some of Stalin’s most murderous missions outside Russia[55].

Макса Эйтингона не стало 30 июля 1943 г. Четыре года спустя из жизни ушла Мирра: она умерла в Париже, куда отправилась помогать больной сестре[56].

На фоне этой сложной, непроясненной и крайне дихотомичной истории, когда серия аргументов «с одной стороны» неспособна удовлетворить сомнений и контраргументов «с другой стороны», откровенным недоразумением выглядит книга В.Л. Стронгина о Н.В. Пле-вицкой[57], не просто полная исторических ошибок и нелепостей, но и какой-то больной фантазии, которую автор почему-то решил испробовать на исторических личностях. Образ Эйтингона (точнее обоих кузенов – Макса и Наума) написан в этом псевдоисторическом сочинении по канве соответствующего раздела из известной книги А. Эткинда Эрос невозможного[58], но с грубыми «инновациями» и «додумываниями», к которым источник, возможно, подталкивал, но до которых сам все-таки не доходил. Не останавливаясь сейчас на всех вопиющих несообразностях и фактических ошибках книги

В.Л. Стронгина (одно их перечисление заняло бы несколько страниц) и оставляя в стороне сусально-беллетризованную биографию самой певицы, укажем лишь на один из центральных тезисов автора, согласно которому вербовка честных и чистых сердцем и душой, к тому же великих русских патриотов Плевицкой и Скоблина и превращение их в советских агентов произошли в берлинском доме Эйтингона (который, кстати сказать, из Макса Ефимовича перекрещен в этой книжке в Марка Яковлевича, бежавшего к тому же, как выясняется, из России от большевиков, а не приехавшего в Германию задолго до революции в отроческом возрасте, как было на самом деле), а главным вербовщиком выступает, разумеется, хитроумно-коварный «огепеушник» Наум Эйтингон (здесь он, вопреки истине, оказывается родным братом психоаналитика[59], якобы разделившим с ним наследство их архибогатого папаши). В результате всей этой грязной игры двух братьев (главная партия в которой принадлежит «московскому» Эйтингону, но и «берлинский» тоже хорош: по логике вещей, с него никак нельзя снять вины в гнусном пособничестве, – одна только авторская фраза чего стоит: «Зная суровый характер Наума, готового при необходимости уничтожить родного человека, он <Макс Эйтингон> идет у него на поводу и знакомит с Плевицкой и ее супругом»[60]) наивные певица и генерал попадают в ловко расставленные сети. Вся эта неправдоподобная буффонада выглядит тем более странной, что опыт написанных по относительной исторической канве беллетризованных биографий Плевицкой и Скоблина периода их сотрудничества с советской разведкой, где имена Эйтингонов не упоминаются вовсе, до книги Стронгина существовал[61].

Наверное, не стоило бы вовсе упоминать сей совершенно некомпетентный текст, не существуй реальной опасности спекулирования, притом непрофессионального, низкопробного, но крайне претенциозного, на этой острой и вызывающей неподдельный интерес теме.

Был ли Макс агентом вездесущей советской разведки или его связь с ней была мнимой и обязана причудливым образом сложившимся обстоятельствам? Действительно ли его контакты с палестинской компартией и пополнение ее казны соответствуют реальным фактам его загадочной биографии?[62] В самом ли деле он вел «двойную жизнь» человека, симпатизировавшего большевистскому режиму, и лишь прикрывался «буржуазным фасадом» образованности и культуры? – все эти вопросы выходят за рамки его переписки с Шестовым, предлагаемой вниманию читателя данной книги. Предмет ее иной – он смещен в сторону расширения фактологической базы, дающей более полное представление об Эйтингоне-интеллектуале и меценате, «философе и друге философов», как назвал его в упомянутом выше поздравлении с 60-летним юбилеем Е.Д. Шор. Данная переписка раскрывает историю многолетней дружбы, помощи и поддержки, которые Эйтингон то в явной форме, а то в скрытом виде оказывал выдающемуся философу ХХ века. Открытая финансовая помощь касалась главным образом издания шестовских сочинений[63], обреченных в условиях изгнания на коммерческий неуспех[64]. Другая сторона, носила скрытый, негласный характер и распространялась на те области быта, о которых сам одариваемый, судя по всему, не имел подчас ни малейшего понятия, см. показательные в этом смысле письма жены Шестова Анны Елеазаровны (8, 10, 12), свидетельствующие об этом достаточно недвусмысленно и красноречиво. Прибавим к этому, например, еще частичное финансирование Эй-тингоном поездки Шестова в Палестину (см., об этом, в частности, в письме Шора Эйтингону от 13 февраля 1936 г., фрагмент которого приводится в прим. 1 к письму 75, от 5 марта 1936 г.), о чем Шестов, по-видимому, не догадывался. Наконец, не нужно сбрасывать со счетов тех моральных, духовных инвестиций, которые Эйтингон (а не только наоборот!) вкладывал в отношения с Шестовым, когда последний, приезжая из Парижа в Берлин, останавливался в его доме. Вряд ли одной лишь политкорректностью гостя можно объяснить тот факт, что Шестов многократно говорил об Эйтингоне как о достойном собеседнике и, стало быть, участнике философских бесед и дискуссий, пусть не публичных, а камерных, приватных. См., например, в его письме к жене Эйтингона от 20 мая 1930 г.:

Дорогая Мирра Яковлевна!

Большое спасибо за Ваше сердечное письмо и за предложение погостить у Вас. И для меня, как Вы знаете, всегда большая радость жить в Вашем доме – рядом с Максом Ефимовичем и с Вами. Ведь только в этом случае, когда я у Вас живу – кроме всего прочего – можно мне видеться и беседовать с М<аксом> Е<фимовичем>: иначе, хотя бы я и был в Берлине, при заполненности его дня, мне вряд ли часто пришлось с ним встречаться.

И в своем следующем письме Эйтингонам, от 24 июня 1930 г., написанном после этой поездки в Берлин, выражая им благодарность за гостеприимство, Шестов отмечает:

Благодаря тому, что я живу у Вас, у меня с моим пребыванием в Берлине всегда связываются самые лучшие воспоминания. Единственные пятна – это лекции и доклады, которые читать приходится. Но это забывается скоро или, вернее, это чувствуется, пока оно впереди. А все остальное, и в особенности та атмосфера дружбы, которая окружает меня в Вашем доме, где я совсем забываю, что я не у себя – приносит такую большую радость. И потом возможность говорить обо всем и именно о таком, о котором редко кто может и умеет говорить!

Нет также никаких оснований подозревать Шестова в неискренности тона и чувств, пусть и продиктованных соответствующей юбилейной обстановкой, в том письме (от 24 июня 1931 г.), что он направил Эйтингону в день его 50-летия:

Узнал, что сегодня Вам исполняется 50 лет, – писал Шестов, – и спешу присоединить свой голос к голосам тех Ваших друзей, которые в этот день пришлют Вам свои искренние пожелания и сердечные поздравления. Я не сомневаюсь, что таких людей будет много и что их пожелания и поздравления будут в самом деле говорить о том, что они думают и чувствуют. И, надо думать, что Вы это испытаете, как высшее удовлетворение. 50 лет Вашей жизни, значит, не пропали даром, раз люди, которые так редко умеют и еще реже хотят ценить заслуги и достоинства ближних, вопреки, так сказать, своей, если не первой, то второй природе, так радостно и легко находят в себе слова приветствия для Вас. И, если такое почти «чудо» оказывается возможным – то единственно потому, что Вы всей своей жизнью осуществили то редкое стремление и искусство искать и находить в нашем ограниченном и бедном бытии те проблемы лучшего, которые в старину назывались теперь забытыми, но все же так знаменательными словами «красота, истина, добро». С первого же знакомства с Вами меня поразила та колоссальная духовная энергия, которая в Вас чувствовалась. Казалось бы, огромная работа, которая требовалась от Вас Вашим призванием врача<->психоаналитика – должна была бы совершенно исчерпать все Ваши силы. Но с первой же беседы с Вами я убедился, что психоанализ не закрыл нисколько для Вас других областей человеческого творчества. И искусство, и литература, и философия были для Вас так же близки, как если бы они были предметом Ваших постоянных занятий. Это делало общение с Вами таким нужным и значительным – не только для меня, но и для всех сталкивавшихся с Вами. Позвольте же сегодня выразить Вам пожелание, чтобы и на будущее время Вы сохранили те свои силы, которыми Вы так умело и плодотворно пользовались до сих пор. Это – все, что Вам – а также нам, Вашим друзьям, нужно. И еще одно: позвольте также пожелать и Мирре Яковлевне, которая постигла трудное искусство быть женой и подругой человека, так мало принадлежащего себе и всегда принужденного отдавать весь свой досуг работе, отрывавшей его от семьи…

Не только Шестов, но и многие другие крупнейшие деятели русской культуры в эмиграции обязаны эйтингоновским щедротам и благодеяниям – А. Ремизов, например. При этом особо подчеркнем, что инициатива в равной, по-видимому, мере исходила и от Макса Ефимовича, и от Мирры Яковлевны, см., в частности, в письме Шестова Эйтингону от 3 июня 1926 г.:

И у Ремизова все по-старому. Сераф<има> Павловна лечится в Виши – и к 15 июля кончает лечение, Мирра Яковлевна «поддержала» их – не знаю, как бы они без ее помощи обошлись.

Кроме того, следует иметь в виду, что финансовая помощь этой семьи распространялась не только на эмигрантов, но и на тех (об этом также идет речь в публикуемой переписке), кто, скажем, подобно М. Гершензону, остался в большевистской России и не мог прокормить себя случайными и ненадежными советскими заработками[65].

А. Жуковская-Герцык в письме из полуголодного Судака (от 27 августа 1924 г.) писала Шестову:

Недель пять назад мы получили из Москвы двадцать долларов через одну незнакомую даму, сообщившую нам, что эти деньги от Вас. Я написала Вам тогда открытку (по парижскому адресу) – не знаю, дошла ли? Не могу не выразить, как нас смутила и тронула эта присылка. Мы знаем, как трудна Ваша жизнь, и нас всех очень мучает, что Вы себя лишили такой суммы[66].

Весьма вероятно, что Шестов выделил эти 20 долларов, о которых пишет А. Жуковская-Герцык, из той самой суммы, которую «одна незнакомая дама» (скорее всего, Александра Александровна Бах, см. прим. 6 к письму 11, от 6 июля 1924 г.) повезла в Москву М. Гершензону.

Дружба Эйтингона с Шестовым, однако, демонстрирует не исключительно односторонний пример щедрого меценатства, но и дает материал для изучения интеллектуальной жизни Европы между двумя мировыми войнами. Не только Эйтингон посредством шестовских книг и статей приобщался к крайне интересовавшим его философским идеям, но и Шестов через Эйтингона знакомился с кругами ученых, определявших развитие психоаналитической науки в ХХ-м столетии. Так, можно думать, посредством Эйтингона он был знаком с Рудольфом Лёвенштейном (см. письмо 45, от 4 июля 1929 г.), мировой величиной в области психоанализа, оказавшим огромное влияние на формирование будущих французских психоаналитиков, в частности на Жака Лакана. Через Эйтингона он расширял круг своих связей и знакомств с влиятельным корпусом писателей, журналистов, редакторов, издателей, переводчиков и пр., в особенности германоязычного мира, и именно Эйтингон, пусть не всегда успешно, но всегда безотказно старался оказать влияние на эти круги в пользу Шестова (см. письмо 46 (Эйтингона Шестову), от 10 июля 1929 г., где идет речь о Р. Кайзере, редакторе крупного немецкого журнала Neue Rundschau).

Следует особо сказать о том, что данная переписка уже была частично опубликована дочерью философа Натальей Львовной Барановой-Шестовой (1900-93) в подготовленном ею скрупулезно-детальном жизнеописании отца. Автор этого уникального издания проделал колоссальную работу, связанную с сохранением шестовского архива, его обработкой, наведением в нем идеального порядка и его описанием. Подготовка на этой основе книги и составление библиографического указателя[67] явились следствием поистине титанического труда, редкого по своему самозабвению, отдаче и дочерней преданности[68].

Несмотря, однако, на в высшей степени педантично-трепетнозаботливое отношение к наследию отца, в том числе эпистолярному, цитирование писем в книге Барановой-Шестовой с текстологической точки зрения не всегда безупречно: в приводимых в ее книгах фрагментах порой появляются неотмеченные купюры: по необъяснимым причинам (и главное – по умолчанию) отсутствуют те или иные слова или даже целые фразы, которые не заменены, как принято, отточиями. Полагаем, что такие «текстовые изъятия», по крайней мере, некоторые из них, сделаны ненамеренно: причиной тому была крайне непростая работа с шестовскими письмами, требующими адекватной расшифровки почерка. И хотя М. Цветаева, вообще относившаяся к Шестову, по собственному признанию, как к самой большой человеческой ценности в Париже (из ее письма к Льву Исааковичу от 23 апреля 1926 г.)[69], несколько, как кажется, поэтически гиперболизировала безукоризненную четкость шестовского почерка[70], – разбирать его порой – сущее мучение[71]. По многочисленным карандашным отметкам Барановой-Шестовой, сделанным непосредственно

в тексте самих писем (словами, надписанными над нередкими шестовскими невнятицами), хорошо видно, что эта работа давалась ей совсем не легко, и определенная доля неточностей их цитирования в книге об отце, безусловно, объясняется именно этим – борьбой с его трудным почерком.

Поскольку же работа Барановой-Шестовой служит по существу единственным столь мощным и всеохватным источником, знакомящим специалистов и широкого читателя с эпистолярным архивом философа, возникает проблема тщательной корректировки публикуемых материалов с оригиналами (в дальнейшем приводимые в книге Барановой-Шестовой фрагменты писем помечены звездочкой*).

Наконец, главным стимулом, определившим наше желание приняться за подготовку настоящего издания, было то, что, несмотря на всю тщательность и скрупулезность, с которой Баранова-Шестова реконструировала биографию отца, корпус его переписки с Эйтингоном (даже при весьма обильном цитировании) приведен, по понятным причинам, далеко не полностью. Этой цели – представлению эпистолярного диалога Шестова с Эйтингоном в полном объеме – и служит данная книга.

Мы полагаем, что такой проект, даже если он и не в состоянии ответить на все возникающие вопросы, о которых говорилось выше, способствует прояснению, по крайней мере, некоторых из них. В своей книге Эрос невозможного упоминавшейся выше А. Эткинд, одним из первых из российских авторов заговоривших об Эйтингоне и о возможной «двойной жизни» известного психоаналитика, писал, подводя некий краткий итог его отношениям с Шестовым:

Шестов, которого знали и ценили Бубер и Хайдеггер, Бердяев и Бунин, Бергсон и Леви-Брюль, находил с Эйтингоном взаимопонимание, которое оказалось возможным несмотря на глубокое различие профессиональных интересов, политических взглядов и стилей жизни. Он не раз обращался к нему за помощью материального порядка и, по-видимому, за медицинскими консультациями. Их дружба продолжалась 15 лет[72].

В этом резюме вряд ли со всем можно согласиться: из чего, например, следует «глубокое различие» «политических взглядов» Шестова и Эйтингона? Из недоказанной презумпции большевистской ориентации Эйтингона и еще менее доказанной работы на советскую разведку? Но строгий анализ в рамках наличествующих фактов неизбежно должен привести к иному выводу – к тому, что, если говорить о политике, взгляды Шестова отличались гораздо большей левизной, – однако вряд ли А. Эткинд это имел в виду. Далее. Мы не располагаем никакими доказательствами относительно того, что философ «не раз обращался к нему <Эйтингону> за помощью материального порядка…», – как это с ясностью вытекает из писем, Эйтингон сам ее предлагал (или к нему обращались другие, но не от имени Шестова, а в тайне от него). Весьма гадательным остается предположение исследователя о медицинских консультациях, – во всяком случае, мы об этом доподлинно ничего не знаем[73]. Как кажется, наша книга дает материал для более корректных и достоверных характеристик дружбы Шестова и Эйтингона.