Полная версия

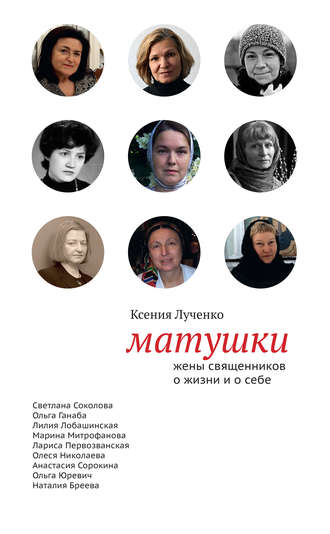

Матушки: Жены священников о жизни и о себе

Ольга Ганаба (р. 1954) – переводчик. Закончила Институт иностранных языков имени М. Тореза (теперь МГЛУ), много лет работала в Отделе внешних церковных связей. Проректор воскресной школы при Троицком соборе г. Подольска. Вырастила четверых детей.

Слово благодарностиПрежде всего мне хотелось бы сказать о родителях. Когда я соглашалась на интервью, я подумала, ну что такого особенного в нашей семье, да, конечно, семья священническая, традиционная, династия. Когда я прихожу в наш приходской храм и вижу четыре поколения нашей семьи в алтаре за службой (отец моего мужа протодиакон, муж и дети у престола, внуки прислуживают, подают кадило, выходят со свечами), дочь – на клиросе, меня охватывает трепет и огромная благодарность Богу, я сама порой не верю, как это со мной так произошло, что у меня такая семья. Но надо понимать, что мы не были бы такими, какие мы есть, без наших родителей, без неустанной молитвы наших бабушек и дедушек. Им мы обязаны всем. Им, этому поколению родившихся в конце 1920-х годов, людям, детство которых пришлось на суровые тридцатые и военные сороковые, а молодость, взросление и становление характеров – на хрущевские годы, когда всей стране обещали показать последнего попа. Да, в этой среде нет мучеников и исповедников (или они пока еще не явлены!), – потому очень часто людям с неофитским пылом в крови кажется – ну что такого особенного они сделали? Есть даже те, кто дерзает обвинять то поколение в соглашательстве и конформизме, а то и в прямом предательстве Церкви… А на самом деле они долгие годы без видимых миру страданий, в ежедневном служении несли на своих плечах Церковь и просто жили по-христиански в атеистическом окружении. А еще они умели молиться по-настоящему, как мало кто из нас умеет молиться. Они были глубоко укоренены в церковной жизни, поскольку церковный богослужебный круг определял весь строй их жизни. Как мне кажется, они имели подлинное богообщение, о котором мы сейчас и понятия не имеем! И все, что сейчас у нас есть: храмы, воскресные школы, социальные диаконические центры – все заложено их трудами, их молитвами, их чаяниями. Это поколение тех людей, кто были учениками, друзьями, детьми и духовными чадами тех великих и святых людей, кого мы почитаем сейчас как новомучеников и исповедников Церкви прошлого века. Они положили основание всему тому, что мы имеем сейчас в наших приходах и общинах. Наша обязанность, наш долг воздать слово благодарности нашим родителям, сказать им наше спасибо, пока они еще живы, пока они с нами.

Мой отец, Василий Михайлович Лебедев, – священник, а затем – архиерей, епископ. Сейчас ему пошел 83-й год. Со своей последней кафедры (архиепископа Брянского и Севского) он ушел на покой уже очень больным человеком, перенеся не один инфаркт и несколько инсультов. Практически был недвижим и не говорил. Но мы не теряли надежды поставить его на ноги. Когда близкий вам человек впадает в такое состояние, вы понимаете, что он может уйти, а вы не расспросили его о самом важном – о его жизни! И вы со страхом чувствуете, что время упущено… Ведь когда ваш отец монах, а затем архиерей, он не принадлежит вам, как принадлежат обычно отцы детям, его жизнь была отдана Церкви, епархии, служению. Ухаживая за ним, я поняла, как драгоценно наше общение с близкими, которое мы зачастую воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Мы с отцом очень много разговаривали, когда он стал восстанавливаться… Как ни странно, он не вспоминал ни заграничные поездки, ни какие-то блестящие моменты своей карьеры, а больше всего – свое детство. Нищее детство, в нужде, во время социальных перемен.

Он родился на стыке Московской, Владимирской и Рязанской областей в маленькой деревне Ново-Черкасово. Сейчас это Шатурский район Московской области. Его отец и дед из поколения в поколение занимались плотничеством. Когда же после гражданской войны всех загоняли в колхозы, они остались единоличниками. В результате семья была обложена огромным налогом, платить который они не могли. Так они оказались вне общества. В конце 1920-х – начале 1930-х шло большое строительство, нужны были плотники, его отец, и мой дедушка, работал в плотницкой артели в Москве. А когда ненадолго возвращался домой, вынужден был скрываться от местных властей. В доме была нищета страшная, и Прасковья Викторовна, так звали маму моего отца, весь груз семейного хозяйства, детей, везла на себе. А семья была большая – 11 человек, половина детей умерли от голода и болезней. Отец рассказывал: когда приходили собирать налоги, входят в дом – а в доме ничего нет, только чугунок каши в печи. Мама пытается спрятать чугунок, говорит – это детям, они голодные, но пришедшие обыскивают дом, находят только этот чугунок и уносят.

И прадед, и дед всегда были близки к Церкви, в детские годы моего отца дед был даже церковным старостой. Так что любовь к Церкви в этой большой семье была укорененной, глубокой, можно сказать – в крови. В семье читали церковнославянские книги, богослужебные, Псалтирь, Библию, жития святых, дети очень рано начинали прислуживать в храме.

Ближайший храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы был в селе Шеино в полутора-двух километрах от Ново-Черкасова. Отец вспоминает, что высшей радостью для него было прислуживать в алтаре. Первые два года школьного возраста он в школу не ходил, как папа сам говорил, не в чем было, да и помощь нужна была дома. Он очень рано научился читать и, конечно, не по советским букварям и азбукам. Пел на клиросе. Вот это он вспоминает как самую большую радость и основное наполнение жизни. Настоятель Казанской церкви, протоиерей Николай Постников в 1930-е годы был арестован. Отцу было 10 лет, и он помнит, как за батюшкой приехали. Это была осень, сентябрь или октябрь, тот вышел в одном подрясничке, ему не дали одеться, посадили в телегу, и матушка его бежала, бежала босиком по этой слякоти, потому что не было возможности им проститься. Больше его никто не увидел, и только потом стало известно, что уже в ноябре отца Николая расстреляли на Бутовском полигоне. Он прославлен теперь в лике новомучеников.

Когда Казанский храм закрыли, до следующего нужно было идти уже километров десять, да по бездорожью. А как не идти! Храм – центр жизни, а все остальное вторично. И вот они ходили в село Прудки Спас-Клепиковского района Рязанской области в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и до сих пор на столе у отца стоит фотография настоятеля этого храма, отца Василия Ушморова. Он очень почитает его как своего первого наставника. Потом и этот храм тоже был закрыт и разрушен. А когда отец Василий был выслан, то Лебедевы стали ходить еще дальше, в село Великодворье, которое все называли просто Пятница, потому что там была церковь Параскевы Пятницы. Так и ходили почти за 30 километров с хвостиком: сначала до озера, потом на лодке на другой берег, мимо нескольких деревенек, да через лес. И там мой отец встретил удивительного человека. Это был священоисповедник протоиерей Петр Чельцов. Священник того поколения, которое соединяет нас с претерпевшими в 1930-е годы мученическую кончину. Он умер в 1972 году, а родился в 1888-м. Почти сто лет прожил и служил до последнего дня. Арестовывали его шесть раз. Если посмотреть следственное дело отца Петра, поражаешься, как такое вообще можно выдержать: арест, тюрьма, возвращение, арест, ссылка на Соловки, возвращение, опять арест, Владимирская пересылка, снова возвращение, снова арест, снова ссылка… И для многих и многих молодых людей за долгие годы своего служения отец Петр стал духовным руководителем и образцом жизни во Христе. Теперь он прославлен в лике новомучеников и молится за всех своих духовных чад. К отцу Петру Чельцову приезжали для беседы многие, в том числе и будущий митрополит Никодим (Ротов) и будущий архимандрит Авель (Македонов), и мой отец. Молодые как бы грелись вокруг отца Петра. Он их питал своей духовной энергией. Из этого кружка выросла крепкая дружба на всю жизнь. В жизни этих трех человек я вижу три важнейших вида церковного служения: отношения с государством, созерцательная молитва, приходская жизнь. Владыка Никодим станет крупным церковно-политическим деятелем. Отец Авель – будущий игумен афонского Пантелеимонова монастыря, затем архимандрит и наместник возрожденного Иоанно-Богословского монастыря под Рязанью. И приходской священник Василий Лебедев, который тогда и не думал, что ему уготовано быть епископом. Это то поколение, которому мы за многое должны быть благодарны. В них жило ощущение, что в Церкви много порушено и нужно вывести ее из этого состояния.

Отец Петр очень во многом помогал моему отцу, даже одеждой, – первый подрясник отца был подарен ему батюшкой Петром. Матушка Мария, супруга отца Петра, всегда старалась подкормить молодежь, которая наполняла дом, несмотря на очень и очень скромные условия, в которых они жили. А как они радовались успехам молодого отца Василия! Когда он закончил академию, написал кандидатку и получил право носить академический крест у ворота рясы, матушка Мария, называвшая своего супруга «папой», говорила с гордостью: «Мой папа ученый, а теперь и ты (Василий) ученый!»

В конце войны отец работал на заводе учеником слесаря. А когда война закончилась и на территории Новодевичьего монастыря открылись богословские курсы, позже преобразованные в семинарию, поступил учиться, а в 1950-м уже был рукоположен во священника.

Новой стезейУ моего отца в жизни все сложно получилось. Он был приходским священником и женатым. После семинарии получил назначение в Преображенский храм села Бесово Московской области. Потом был переведен, и я родилась уже в селе Туголес Шатурского района. Я отца всегда воспринимала как строителя (все-таки в роду плотники, строители). Вот он пришел в Преображенский храм. Все было в запустении. Крыша рушится, он идет к властям просить железа. Ан нет, отказ. И исхитриться в те времена добыть железа для крыши, краску, штукатурку, это нужно было уметь! Я не знаю, как он это делал. Видимо, просто благодаря огромной вере в то, что когда очень надо и очень хочется, Бог Сам посылает людей, дает помощь. И отец всегда строил, строил, строил. И если видел, что в храме что-то не так, что нужно делать какой-то ремонт – он действовал. Для него это было совершенно однозначно. Но на первом месте для него всегда было служение, молитва. Он был действительно из тех священников, в молитву которого люди верили настолько, что и взаправду брали зонтик, идя молиться о безведрии. В 1955 году его перевели в село Молоди Чеховского района, и там он тоже занимался и благоустроенней храма, и строительством общины.

До революции сельский священник, получая назначение на приход, получал вместе с ним и какой-то земельный надел, но в моем церковном детстве такого уже не было. Не было у священника возможности иметь собственное хозяйство. И потому село Молоди я не воспринимала как село, у нас не было какого-то крестьянского образа жизни вроде обработки огородов или ухода за скотом. Хотя, кажется, были куры… Мы жили в доме при церкви. И этот дом стал настоящим центром приходской жизни. Отец – тогда совсем молодой, 28 лет, он всегда был очень искренним и жизнерадостным человеком, по характеру веселым и легким в общении. Когда он, совершая службу, выходил проповедовать, то говорил легко и доступно для всех. Со слезами говорил, потому что не мог без сердечного волнения рассказывать о евангельских истинах. Так живо все проходило через его сердце, что слушатели плакали. А как закончится служба – тут и самовар в доме, и беседы. У него был такой удивительный дар – притягивать к себе людей… Я знаю, люди приезжали на электричках из разных мест, и свои местные, конечно, ходили. Почему-то я очень ярко помню мое детство конца 1950-х: в доме всегда гости, какие-то веселые молодежные компании. Зимой прихожане отправлялись на лыжные прогулки, батюшка – впереди, весной – за березовым соком, летом, осенью – по грибы, вернутся – чай, самовар с шишками. В длинные теплые летние вечера самовар ставили на улице, в ограде храма, сидели подолгу, говорили и пели. Ах как пели! Духовные песнопения, канты, народные протяжные песни. У моего крестного – регента нашего хора, который так и жил при храме, в комнатке под колокольней, – был удивительный голос, он мог петь любую партию в хоре – басовую, теноровую, альт, – и он умел организовать хор, спевки. И всех своих хористок он называл «девочками». А девочки некоторые были уже с седенькими волосиками.

А вот еще воспоминание из детства: отец занят, работает в кабинете – заходить, мешать нельзя. В кабинете все стены заняты высокими под потолок шкафами с книгами, и среди них моя любимая, которую разрешалось открывать только за очень хорошее поведение (и значит, очень редко!) – толстенная Библия в старинном переплете, с гравюрами почти на каждой странице. Каждая гравюра проложена листами папиросной бумаги. Непередаваемое ощущение, когда тебе разрешают открыть эту книгу, осторожно приподнять листок папиросной бумаги и увидеть эту красоту, а тебе поясняют – вот это Моисей со скрижалями, от его лица идет свет! В кабинете огромный письменный стол, на столе непременно пишущая машинка, отец быстро-быстро печатает двумя пальцами. Уже став взрослой, я узнаю, что он составляет службы некоторым святым, пишет акафисты. Перепечатывает богослужебные книги для клироса, составляет толкования к уставу, создает удобный для пользования типикон…

Я помню храм, всегда полный прихожан, красивое пение за службой, очень красивое убранство внутри. К 1961 году, когда нашу молодинскую церковь закрыли, в ней только-только обновили живопись, позолотили иконостасы. Там была дивная роспись, редкая по качеству для деревенского храма. И во мне сохранилось детское впечатление навсегда: храм – это красота невозможная! Когда местные старушки узнали, что храм будет закрыт, они там заперлись изнутри, а милиционеры или дружинники

их выгоняли, буквально вышвыривали из храма. Потом в нашей церкви открыли клуб – танцы, кино, дискотеки, но, надо заметить, местные жители туда не ходили. И тогда власти привозили народ откуда-то специально. А в нашем церковном доме устроили медпункт и библиотеку. (Сейчас храм в Молодях снова открыт, спустя ровно 30 лет после его закрытия, в 1991 году в нем начал служить мой брат, священник Константин Лебедев. Когда вся наша семья пришла на первую службу молодинские жители со слезами обнимали нас и говорили: «Мы помним вас маленьких, мы помним нашего батюшку, отца Василия».)

А мы после закрытия храма ездили в Лавру, в Сергиев Посад, тогдашний Загорск. Потом купили там домик и переехали. Отец тогда сказал: «Тут комнатка будет для меня». Но так не получилось. В 1961 году с закрытием храма и наша семья разрушилась… Мама с нами, детьми, переехала в Климовск, а отец принял монашество и был назначен, кажется, в Орехово-Зуево. Начинался новый период его жизни – архиерейский. Много позже мне рассказывали, что когда отец, уже владыка Мелхиседек, был на Венской и Австрийской кафедре, из его архиерейских покоев с раннего утра доносилось пение. Нельзя сказать, что у него был какой-то особый голос или он был очень одарен музыкально. Но не петь он не мог, потому что лучшее для него было – петь службу, или петь молитвы на гласы, или акафисты на распев. Отец говорил, например, что если ирмосы читают, то лучше их опускать. И конечно, много было искушений для людей, потому что утром час поет, два поет. Пока не споет всю утреню. А потом только спускался в приемную.

А моя мама, оставшись одна с четырьмя детьми, начала учиться. С четырьмя детьми она смогла сделать из себя инженера-технолога, получив соответствующее образование. Конечно, ей было очень тяжело. Да к тому же к нам без конца ходили какие-то тетеньки из учреждений – ну как же! поповская семья распалась! – и предлагали детей куда-то отправить, в интернат, в детский дом. Это была особенность советской системы: в деле разложения Церкви не на последнем месте стояло и разрушение семей. Потому что разрушение Церкви – это не только закрыть храм, не только оклеветать священника, не только задавить его налогами, 90-процентными, заметьте! – но и нарушить мир в семье. Многие матушки поколения моих родителей скажут, что их семьи старались разрушить. Поэтому не все семьи хорошо жили в эти 1960-е годы. Но мама нас не отдала, всех поставила на ноги и не позволила исчезнуть их наших детских сердец образу отца-священника. Праздником для нас бывало быть в Лавре, у преподобного Сергия, или на каникулах в родственных семьях священников, старшего брата владыки, отца Алексия, и отца Виктора, мужа его сестры, которые служили в деревенских храмах в Подмосковье.

О простой непростой любвиГосподь соединяет людей разными путями. Когда мы познакомились с моим будущим мужем, мы нашли друг в друге очень много общего. Он тоже из семьи простой, крестьянской, раскулаченной до последней нищеты. Его дедушка был настоящий справный крестьянин, украинец. Жили они в с. Белополе Шепетовского района Хмельницкой области. Семья была доведена до крайней бедности. И его дедушка всегда был церковным старостой, но в их селе храм не закрывался. И таким же, как и в семье моей бабушки, было отношение к церкви как к центру жизни, и к праздникам церковным. Моя бабушка, Прасковья Викторовна, из рода Акимовых. Они были очень строгие, очень истовые верующие. Тогда даже было такое понятие – церковники. Неукоснительно соблюдали посты, неукоснительно чтили праздники. Некоторые семьи, церковные, православные, считают, что праздник важно чтить, посещая храм, литургию. Но при этом дом может быть запущенным, неопрятным, а дети – неухоженными. Вот этого не было в семье моей бабушки. Там было, что называется, бедно, но чисто. К празднику ты должен был приготовиться полностью. Умри, но дом перед праздником должен быть намыт-начищен до блеска. Такая строгость была.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.