Полная версия

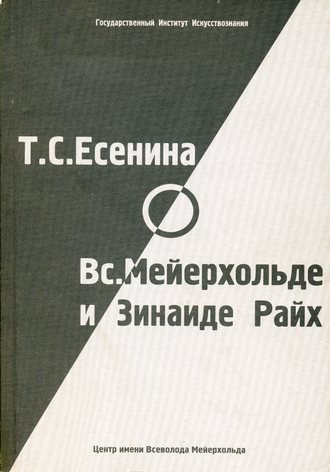

Т. С. Есенина о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх (сборник)

Татьяна Сергеевна Есенина, Сергей Михайлович Эйзенштейн, Константин Лазаревич Рудницкий

Т. С. Есенина о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх. Письма К. Л. Рудницкому

© Составление и комментарий– Н.Н. Панфилова, О.М. Фельдман, 2003

© Оформление и макет – В.А. Щербаков, 2003

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

От составителей

Первое из писем приёмной дочери В.Э.Мейерхольда Татьяны Сергеевны Есениной К.Л.Рудницкий получил в начале 1970 года – после выхода в свет его книги «Режиссёр Мейерхольд». Оно не могло не поразить – и незаурядным литературным даром автора, абсолютной властью над словом, и редчайшей способностью видеть сразу все смысловые пласты сложнейших документов (а именно к их числу принадлежат страницы воспоминаний С.М.Эйзенштейна, исчерпывающе прокомментированные ею в этом письме), и редко дающейся высотой точки зрения, способностью максимального приближения к предмету разговора – к личности великого художника и к его судьбе.

Возникшая переписка длилась восемнадцать лет и оборвалась в 1988 году со смертью К.Л.Рудницкого. По публикуемым письмам Т.С.Есениной читатель увидит, какие этапы были пройдены корреспондентами – они оба сознавали необходимость своего диалога, следовали чувству ответственности и долга.

К.Л.Рудницкий смог использовать эти письма в своих последних статьях – в написанном весной 1988 г. для «Огонька» очерке «Крушение театра» и в «Портрете Зинаиды Райх», напечатанном в «Театральной жизни» и в книге актёрских портретов, увидевшей свет через два года после смерти автора.

В 1992 году скончалась Т.С.Есенина. За год до её смерти была напечатана её прекрасная мемуарная повесть о 1922–1928 годах («Дом на Новинском бульваре» – журнал «Согласие», 1991, № 4). Лишь в малой части совпадая с рассказанным в повести, письма позволяют понять, о чём пошла бы речь в ненаписанном продолжении её, которое касалось бы последующих лет жизни семьи Мейерхольда и Райх в доме на Брюсовском.

Ранние из этих писем писались в те уже давние годы, когда не хотелось бросать в почтовый ящик слишком толстые письма на запретные темы, другие написаны относительно недавно, когда открытой печати становилось доступным всё. Собранные воедино, они слились в целостный захватывающий монолог. Читая их одно за другим, понимаешь – их появлением мы обязаны тому, что автор встретил собеседника, возраставшее доверие к которому позволило положить на бумагу давно откристаллизовавшиеся итоги размышлений, длившихся десятилетиями. Мы получили возможность узнать суждения и выводы незаурядной несокрушимой женщины, полвека неотрывно всматривавшейся в трагические события, уничтожившие её родителей и родительский дом.

Читатель убедится – в мейерхольдовской литературе совсем немного свидетельств о духовном самочувствии Мейерхольда 30-х годов, равных тем, которые заключены в этих письмах. Портрет матери, написанный рукою дочери, освещён открытой субъективностью, но едва ли кто другой смог бы дать столь свободный анализ личности и судьбы Зинаиды Райх. Татьяна Сергеевна избегала углубляться в театральные темы, но историкам театра уже не пройти мимо её наблюдений над методами работы 3.Н.Райх и сжатых описаний её игры.

В письме, ставшем последним в этой переписке, Татьяна Сергеевна вспоминает 1936, 1937, 1938 годы. Ей хорошо помнились многие обстоятельства, позволяющие точнее увидеть линию поведения Мейерхольда во второй половине 1930-х гг. Она упоминает о его встрече с Н.И.Бухариным в 1934 г., после которой Мейерхольд готов был ждать, что обстановка в стране смягчится. Она отлично помнила, что надежду на перемены к лучшему Мейерхольд в самом начале 1936 г. связывал с появлением П.М.Керженцева во главе Комитета по делам искусств, что для Мейерхольда был неожиданностью сразу определившийся курс Керженцева на подавление искусства и что Мейерхольд вступил в «заочную перепалку» с Керженцевым, поскольку оценивал его политику как его личную ошибку, как заблуждение. Существует немало документальных подтверждений этой «заочной перепалки», она в разных формах длилась до апреля 1937 г., до разгрома «Наташи». Поначалу Мейерхольд не мог допустить, что будет перечёркнут весь его путь. Он вёл спор с Керженцевым о вещах, казалось бы, очевидных, об условной природе театра, и противопоставлял новой политике Комитета опыт мирового искусства. Обстоятельства этого заочного спора сделали неизбежным впервые приводимое ниже письмо Мейерхольда Сталину, оставшееся без ответа (см. с.225). Так же, как Мейерхольд, Райх не могла допустить, что гонения на ГосТИМ санкционированы свыше, этим было вызвано её письмо Сталину. Оно было написано после разгрома «Наташи», который – как это следует из писем Т.С.Есениной – повёл к нервному потрясению, спровоцировавшему болезнь З.Н.Райх.

Та светлая и простая интонация, с которой Татьяна Сергеевна рассказывает о спасении необозримого мейерхольдовского архива, не помешает читателю оценить подвиг, который в августе 1939 года совершила она, двадцатилетняя женщина с годовалым сыном на руках. Подобно юным героиням античных трагедий, она – дочь злодейски убитой матери, падчерица публично растоптанного великого режиссёра, жена уже испытавшего ужасы советской тюрьмы молодого человека, чьи родители только что сгинули в застенках, – сознавала, что в обстановке, когда любой клочок бумаги с почерком её отчима стал крамолой в глазах властей, ей – только ей – предстоит либо спрятать его архив, либо покорно отдать тем, кто его уничтожит. И охваченная предельным, бездонным отчаянием (им полны два её письма к ближайшей подруге, написанные сразу после похорон матери), она делает невозможное и стремительно осуществляет первую операцию по спасению архива. Спустя два года её сообщником оказывается С.М.Эйзенштейн, и в автобиографическом фрагменте «Сокровище» он оставит портрет девушки с синими кругами у глаз, запечатлев Таню Есенину такой, какой увидел её в ту пору.

Письма Т.С.Есениной впервые были напечатаны в 1993 г. в журнале «Театр» (№ 2 и 3). К ним были присоединены два её письма к М.Я.Шагинян и «Сокровище» С.М.Эйзенштейна, остававшееся неизвестным в печати. Все эти тексты повторены в данной книге; в неё вошла также статья К.Л.Рудницкого «Портрет Зинаиды Райх». Комментарий к письмам расширен, в него введён ряд неизвестных прежде материалов. Среди включённых в книгу фотодокументов – альбом фотографий З.Н.Райх в её основных ролях.

Знаком * в тексте писем отмечены отсылки к комментариям, помещённым в конце книги.

Письма Т. С. Есениной К. Л. Рудницкому

118 марта 1970

Уважаемый Константин Лазаревич!

Вам пишет из Ташкента дочь З.Н.Райх (т. е. приёмная дочь Мейерхольда). Читая вашу книгу «Режиссёр Мейерхольд», я с первых страниц стала удивляться и радоваться. Радоваться – тому, что вы очень многое так свободно и спокойно, без лишней полемики, поставили на место. Удивляться – тому, что эта работа вышла в 1969 году*.

Но некоторые страницы вызвали у меня чувство протеста и я решила вам написать.

Работа ваша посвящена только творчеству Мейерхольда, и задачу показать что-то через вехи его личной жизни, взаимоотношения с людьми и т. д. вы себе не ставили. В этом плане и выдержана первая часть книги. Во второй же части появляются отдельные беглые характеристики по типу тех, что вольны давать авторы мемуаров.

Приведу один пример (остальные похожи). На стр. 256–257, говоря о полемических приёмах Мейерхольда, вы несколько раз называете его «коварным». И в книге это первая оценка, касающаяся, так сказать, «морального облика» объекта вашего исследования, при этом речь идёт о возрасте, когда ему уже под пятьдесят. Понять, какой смысл вкладываете вы в само это слово – «коварство», – нелегко. Примером у вас служит статья «Одиночество Станиславского», она, пишете вы, «была проникнута нескрываемым желанием вырвать из Художественного театра по меньшей мере двух сильнейших мастеров…». Вот именно – нескрываемым желанием. Но коварством, вроде бы, до сих пор называли измены, тайные замыслы, двуличие и т. д. («Но кто б мог знать, что был он так коварен!» – Софья о Молчалине*).

Не могу судить, насколько точно вы употребляете это слово дальше, поскольку вы делитесь с читателем лишь своим общим впечатлением о прочитанных вами отчётах. Но вся эта скороговорка производит странное впечатление. Остаётся вспомнить предупреждение автора о том, что он не будет останавливаться на вещах, известных из ранее опубликованных источников.

Когда вы писали эти страницы (о «коварстве»), перед вами уже лежали наготове либо выписки из воспоминаний Эйзенштейна, либо книга «Встречи с Мейерхольдом» с закладкой на стр. 222. Об этом нетрудно догадаться, ибо чуть ниже вы Эйзенштейна цитируете:

«Это – не холод, это волнение, это нервы, взвинченные до предела…» А что там дальше у Эйзенштейна, сразу вслед за этими строчками? Читаем:

«Мейерхольд!

Сочетание гениальности творца и коварства личности».

В этих коротеньких воспоминаниях горестных восклицаний по поводу свойств мейерхольдовской личности сравнительно много. В каких поступках раскрывались эти свойства, автор не уточняет, но заподозрить, что тут что-то не так, что здесь гигантский перехлёст – не каждый себе позволит. Ведь Эйзенштейн обожал Мейерхольда, боготворил. И он прятал его архив. Ну и, в конце концов, это не кто-нибудь, а Эйзенштейн.

Наверное, было неправильно печатать эти воспоминания, туманные даже для узкого круга посвящённых, в сборнике, изданном стотысячным тиражом, без всяких комментариев*. В книге они явно стоят особняком. Они написаны значительно раньше (или значительно позже), чем другие воспоминания. Другие авторы сборника, многие из которых были гораздо более тесно связаны с Мейерхольдом, о каких бы недостатках его ни писали, таких криков души по поводу коварства его личности не издавали. И должен же кто-то задаться чисто психологическим вопросом – воспоминания писались в годы, когда примеров подлинного коварства, предательства, доносов, кровопролитной демагогии и т. д. было по пояс, – как в эти годы, восстанавливая в памяти закулисные конфликты четвертьвековой давности, Эйзенштейн мог выделять Мейерхольда как особо выдающегося носителя коварства.

Я бы эти воспоминания прокомментировала следующим образом:

Говоря о «коварстве личности», Эйзенштейн имел в виду прежде всего не прошлое, а настоящее. Он не знал, не должен был знать о том, что Мейерхольда уже нет в живых. Но дело не в этом, а в том, что ему было прекрасно известно, что Мейерхольд осуждён («10 лет без права переписки») по ст. 58 пункт 1а, который в прессе имел эквивалент «изменник родины» (п. 1б – «враг народа»).

Это обстоятельство Эйзенштейн не обошёл молчанием. На стр.224, где говорится о последней встрече Мейерхольда и Станиславского, он пишет:

«Но не внутренний разлад и развал привели к разрыву на этот раз.

Вырастая из тех же черт неуравновешенности нрава, одного из них привели к роковому концу* биографии трагические последствия собственного внутреннего разлада, другого – смерть…»

Таким образом, Эйзенштейн писал о Мейерхольде не как о жертве незаконных репрессий, а как о человеке, осуждённом правильно. И если читать то, что написано, – всё встаёт на своё место – и слова «коварство личности» употреблены весьма точно, и горестно-патетическая интонация вполне соответствует обстоятельствам.

Это настоящее и бросало свой отблеск на прошлое. Нелегко судить о том, насколько искренне Эйзенштейн мог считать Мейерхольда в чём-то виноватым. Можно предположить, что на случай обнаружения архива он и счёл нужным зафиксировать такое своё – двойственное – отношение к Мейерхольду. Из этих же соображений, видимо, была им сделана найденная в его бумагах запись «Сокровище»*, где было описано, как к нему попал архив.

Воспоминания писались в состоянии явного самоподогрева – время делало привычными такие вещи. Задачу облегчала старая, мне кажется, многим известная обида Эйзенштейна на Мейерхольда – он подозревал, что мастер умышленно скрывает от учеников (вот оно – коварство) какуюто вполне осознанную, секретную свою систему, которая и рождала волшебства в его творчестве. «Когда перейдём к методике?», «Горе тому, кто доверчиво шёл к нему с вопросом», «Я рациональное глухо ворчит» – именно подобного рода искренняя обида могла вмонтировать столь неподходящие слова в текст, исторгнутый, казалось бы, в состоянии такого экстаза, когда к вискам уже надо прикладывать пиявки.

Придёт время, и кто-нибудь, исполненный спокойного интереса и движимый исследовательским духом, попытается дать цельный психологический портрет Мейерхольда.

А пока что – мимоходом давать оценки, мимоходом вершить некий моральный суд – это же всё-таки не дело науки.

Конечно, если без всякого анализа мысленно тянуть из двадцатых годов в шестидесятые, как некую прямую линию, тенденцию губить людей с помощью демагогии*, можно увидеть в исходной точке этой линии Мейерхольда. Однако ещё Эйнштейн показал, что не все линии, которые мы способны проводить мысленно (особенно прямые), могут быть проведены в натуре…

Покоробила меня и интонация, с которой в книге подано всё, касающееся З.Н.Райх. Я не имею в виду недоброжелательства, напротив, вижу снисходительную авторскую усмешку: ну зачем было поднимать столько шуму по поводу выдвижения жены Мейерхольда – пусть с закулисной стороны это выглядело не очень красиво, но сцена-то не всегда терпела ущерб. Между тем есть два-три факта, которые, будь они приведены, пролили бы больше света на природу этого шума, чем авторская интонация.

Когда вы цитируете Маяковского* – «не потому он даёт хорошие роли Зинаиде Райх, что она его жена, а потому он и женился на ней, что она прекрасная артистка» – вашему читателю не может прийти в голову, что тут есть чисто фактическая ошибка. Знаете ли вы сами о том, что она есть?

В 1922 году Мейерхольд женился на женщине без специальности (кстати, она тогда только что вышла из психиатрической лечебницы). Ни малейшего отношения к театру она не имела. Учиться же она стала на режиссёрском факультете и актрисой стать не собиралась*.

Можно найти относящиеся к тому времени высказывания Вс. Эм., свидетельствующие об его интересе к практике американского кино – если нет нужного актёра, пробовать в роли подходящего по типу непрофессионала. Когда в период постановки «Леса» не могли подобрать кандидатуру на роль Аксюши, решили посмотреть по этому принципу, что получится у Райх. Таким образом, в 1924 году в возрасте 30 лет она сыграла свою первую роль, причём большую, не имея никакой профессиональной подготовки.

У вас на стр. 313 говорится: «Зинаида Райх, которая играла Аксюшу, прекрасно отделала всю пластическую сторону роли». Если бы тут читатель узнал, что жена Мейерхольда – не профессиональная актриса – играла Аксюшу в порядке эксперимента – это бы прояснило этическую сторону дела – ничьих талантов при этом ни она, ни Мейерхольд не зажимали, всё объяснялось тем, что театр был беден актрисами. И о том, что после такого дебюта можно было заподозрить в Райх какие-то нераскрытые возможности, это бы тоже как-то говорило и объясняло последующие пробы и обучение на ходу.

Ваш читатель о том, что З.Н.Райх жена Вс. Эм., узнаёт дальше при описании «Мандата», когда попутно говорится о конфликтах, вызванных выдвижением её на первые роли – Стефки и Варьки.

Стефку режиссёр отдал Райх, надеясь что-то извлечь из некоторого биографического сходства героини и самой актрисы. Роль Варьки – это небольшая роль. И вообще слова – выдвижение на первые роли, часто встречающиеся в тексте, не совсем точны.

Какая-то сумма мелких неточностей и недоговоренностей создаёт примитивную, шаблонную и неприглядную картину – женился на второстепенной красивой актрисе и принялся, ни с чем не считаясь, двигать её на первые роли.

Не был Мейерхольд героем такой пошлой истории*, как и не было в нём того инфернального коварства, из-за которого Эйзенштейн воздевал руки к небу. Не доказано всё это наукой…

Сценический путь З.Н.Райх был весьма коротким – она пробыла на сцене лет 13 и сыграла 9–10 ролей*. Во всех крупных ролях у неё были дублёрши. Частые упоминания и в цитатах и в авторском тексте об «актёрских аппетитах» Райх и о настойчивом стремлении Вс. Эм. сделать её первой актрисой театра создают впечатление, что и после ухода Бабановой в театре была целая плеяда талантливых претенденток на первые роли. Кто они? Кому Мейерхольд не давал ходу? Это было ему свойственно?

У двух-трёх человек, прочитавших вашу книгу, я спросила – после того, что К.Рудницкий написал о Райх, можно ли себе представить такую вещь: когда в 1930 году театр Мейерхольда выезжал за границу, поездка была совершенно триумфальной для этой актрисы* – десятки рецензентов Берлина, Парижа и других городов посвятили ей восторженные статьи, в их числе были и крупные театроведы?

Мне отвечали:

– Конечно, такого и вообразить невозможно. А почему Рудницкий об этом не пишет?

Наивный, разумеется, вопрос (молодёжь)…

Попутно ещё два слова о том, что вспомнилось при чтении.

О спектакле «Доходное место»* вы пишете, что он всё «шёл и шёл». Я в этом что-то не совсем уверена. Отчётливо помню репетиции по возобновлению спектакля и, соответственно, – премьеру. Это могло быть где-то в 1935 году, но за точность не ручаюсь. Это, наверное, легко проверить.

Заключительные сцены в «Предложении» и «Медведе» были не совсем такими, как вы описываете. В «Предложении» в финале была кадриль, она симпатично описана А.Гладковым, по-моему, в сб. «Встречи с Мейерхольдом». В финале «Медведя», после того, как в дверях показывались прибежавшие на помощь крестьяне с вилами, раздавалась бравурная музыка, Поповой подавали огромную шляпу с цветами, а за этим следовал не танец, а, скорее, «променад» в быстром темпе, который они вдвоём со Смирновым совершали по авансцене.

Пьеса Дюма претерпела чуть больше изменений*, чем видно из вашего текста. Был сделан новый перевод (Пястом), обработанный потом совместно Мейерхольдом, Райх и Царёвым, – они официально считались соавторами перевода. Действие пьесы было сдвинуто примерно на четверть века вперёд. Это-то и позволило оформить спектакль в духе Ренуара и Мане, изменить облик костюмов, включить в текст роли одного из персонажей первого акта цитаты из Флобера (эту роль играл Мологин). Маргерит исполняла песню на слова Верлена и т. д. Кстати, немного позднее, поставив у себя в оперном театре «Травиату», НемировичДанченко сделал точно такую же передвижку во времени*.

Хочу в заключение повторить, что в целом мне понравилась ваша книга, иначе зачем бы я стала вам писать.

С приветом!

Т.Есенина

18. III. 1970

2[Начало 1982]

Дорогой Константин Лазаревич! Спасибо за книгу*, я давно получила её и прошу прощения за то, что не сообщила об этом раньше. В письме к своему живущему в Москве сыну я просила его позвонить вам, а он, оказывается, был болен.

Я очень рада выходу вашей книги. Люди хвалят. Многие главы написаны свободно и с блеском, особенно в первой половине книги.

Кое-что резануло меня в описании конфликта М-да с Бабановой, а особенно слова: «Впоследствии ни при каких обстоятельствах ни одного дурного слова о Мейерхольде не произнесла». В конце 1937 года, когда перед закрытием театра печать занималась травлей Мейерхольда, в ней приняла участие и М.И.Бабанова, опубликовав в одной из газет статью «Почему я ушла из театра Мейерхольда»*.

На последних горьких страницах, увы, мало подлинного Мейерхольда с его готовностью вынести всё и неспособностью покориться до конца. И как на грех, оба ваши примера, показывающие, как «опустился» Мейерхольд, не показательны. Это – взгляд постороннего наблюдателя*, пытающегося уловить, как повлияли на Мейерхольда те невзгоды, которые были у всех на виду. Вс. Эм. бывал всегда подтянут по той простой причине, что за ним, как это обычно бывает, присматривала жена, причём и в 1938 и в 1939 году в доме поддерживался заведённый порядок. Но именно тогда, когда Вс. Эм. начинал свою работу у Станиславского, ситуация была ужасающей из-за болезни Зинаиды Николаевны – все были растеряны, не спали ночами. И это было единственное, что могло доводить Мейерхольда до отчаяния. Свидетелями происходящего были люди, далёкие от театра, – сестра Маяковского Ольга Владимировна, жена Ю.Олеши. И думаю, что за пределами дома Вс. Эм. никому не жаловался. А 15 июня 1939 года – это Ленинград за пять дней до ареста*. Вс. Эм. опять же был предоставлен самому себе, Зинаида Николаевна находилась в Москве.

«Пустые рамы» в доме, представьте себе, были!* В комиссионном как-то купили несколько массивных лепных позолоченных рам – просто так, потому что понравились. Они были сложены в передней, и с теми, кто обращал на них внимание, возникали разговоры о том, что рамы, дескать, есть, а картины для них ещё не написаны. В домыслах мемуаристов услышанное перемешалось с увиденным. Вообще «жёлтая» комната могла бы служить тестом для проверки наблюдательности. Кому-то примерещился аж зал с колоннами*, кто-то увидел балкон, которого не было. Причуды памяти связаны, наверное, с тем, что помимо необычного убранства эта очень просторная комната (в ней было никак не меньше сорока метров) имела затейливую конфигурацию – её нельзя было всю окинуть взглядом с порога. Окна были разной формы.

А хозяин комнаты и подавно был объектом, с которым рядовая наблюдательность плохо справлялась…

С большим приветом!

Т.Есенина

325 апреля 1982

Дорогой Константин Лазаревич! И как это я не сказала о снимках. Конечно же, для меня было приятной неожиданностью увидеть напечатанными эти прекрасные снимки 1923 года*. На снимке у гроба* заинтересовавшая вас женщина – это близкая подруга моей матери – Зинаида Вениаминовна Гейман. Она была знакома с четой Есениных ещё в Петрограде, а когда они расстались, продолжала дружить с каждым поврозь. В литературе о Есенине имя её попадается, умерла она сравнительно недавно. Работала она тогда, в 1925–1926 годах, кажется, в журнале «Жизнь искусства». Сосед её на снимке похож на Вольфа Эрлиха, но я сужу по другим фото – в лицо его не знала. Двое следующих мне неизвестны. Снимок сделан в Доме печати, доступ туда был свободный, могли присутствовать и посторонние. Неизвестных лиц на снимках тех лет, мне кажется, бояться положено, а вдруг они будут потом опознаны как нежелательные.

В отношении статьи Бабановой, вы знаете, – ну не могла я ошибиться. Не помню я всю ту прессу – от нежелания вспоминать. Не забылись два выступления, и оба исходят из Театра Революции. Это, во-первых, заметка Д.Н.Орлова*, напечатанная где-то под этим самым дежурным заголовком – «Почему я ушёл…». Между тем, хоть в театре ему когда-то играть и доводилось, но он туда не «приходил», а потому и не «уходил». Не успел тогда Всеволод Эмильевич удивиться, как позвонил Дмитрий Николаевич. Он был в отчаянии, умолял поверить ему, что он вообще ни при чём. Приходил к нему какой-то молодой человек из газеты, поговорил, а потом, не предупредив, напечатал заметку, в которой сам всё сочинил, включая заголовок. Статью Бабановой не забываю, потому что она огорчила меня. Я любила эту актрису, бегала на неё смотреть в Театр Революции. Кроме того, на моих глазах между ней и Вс. Эм. произошло если не примирение, то что-то вроде этого. В начале 1934 года возобновляли «Доходное место» и Вс. Эм. брал меня с собой на репетиции. А дома нас потом расспрашивала Зинаида Николаевна, и мы наперебой хвалили Бабанову – З.Н. тоже с удовольствием вспоминала, как прелестно она играла когда-то Полиньку. Правда, Вс. Эм. всё же упрямо ввернул то, что он обычно говорил, когда речь заходила о Бабановой, – что амплуа её ограничено (инженю). Премьерой «Доходного места» театр отмечал 60-летие Мейерхольда, перед началом А.Д.Попов говорил приветствие, а после спектакля за кулисами был банкет.

Нет, нет, где-то она есть, эта статья – не появилась ли она уже под занавес, в январе, может быть, уже после 8-го? Она была очень сдержанна, отличалась этим от многих.

Вы спрашиваете, когда заболела Зинаида Николаевна. В архиве М.Зощенко, возможно, лежат её письма – весной 1937 года она жаловалась ему на своё психическое состояние. Его ответы не сохранились, как и ранее подаренная им книга – «Возвращённая молодость» с надписью «Зинаиде Николаевне, прекрасной актрисе и самой умной женщине», которую мне особенно жаль (надеюсь, правда, что где-то она цела*). Помню, Зощенко советовал осторожнее в себя углубляться, писал, что когда он сам себя анализировал и разложил на составные части, то сложить всё обратно в том порядке, в каком это было ранее сделано господом-богом, ему не удалось.