Полная версия

Человеческое…

Но помнить, всегда помнить: никакие KPI, никакая их динамика и никакая их комбинация не отражает, достигает ли бизнес своей цели или нет.

За конверсиями, долями, средними чеками, рентабельностями и количеством лидов очень легко потерять задуманное. Очень быстро мы начинаем гнаться за цифрой, которая ничего не отражает, ничего в себе не несет, – это под-KPI какого-то KPI, который запустили несколько лет назад, когда это было актуально.

Так и что делать?

Смотреть в свой бизнес!

Что я хочу и что у меня есть? Это ли я замышлял? И об этом ли я мечтал?

Покупать в своем магазине, жить в своем отеле, разговаривать с клиентами, пользоваться своими услугами.

И задавать себе вечные вопросы: об этом ли я мечтаю? в этом ли мой замысел? этого ли я хочу?

Цель живая, и живая цель меняется.

А KPI – это всего лишь временное и неточное отражение моей мечты в материальном мире. И надо быть очень внимательным, может быть, время этого KPI уже давно ушло.

Дверь захлопнулась. Следователи ушли, так и не заметив, что рядом с разорванной целью сидел хозяин, обхвативший голову руками и качающийся из стороны в сторону. Слишком незаметный и потерявшийся на фоне многочисленных KPI, заполонивших весь его бизнес, он качал головой и повторял: «Но ведь показатели росли. Ведь показатели росли…»

Показатели действительно росли, удобренные умирающим бизнесом и перегнивающей целью.

А потом не стало цели. Не стало жизни.

И бизнес умер.

25 марта 2016 годаКто творит историю

Эйнштейн сказал: «Слепая вера в авторитеты – самый главный враг истины». Кто-то умный сказал: «Тысячи стартапов умерло не потому, что у них был плохой продукт, а потому что их продукт никому не был нужен».

На акселераторе, в котором я сейчас участвую, вспыхнул небольшой спор: на что опираться при разработке продукта – на мнение клиента (рынка) или на собственное представление о том, что продукт должен из себя представлять. Спор быстро затух, так как вроде очевидно и правильно, что в этом выборе мы, конечно, на мнение клиента должны опираться, ибо для них, любимых, мы наш продукт и делаем. Да еще эта цитата кого-то умного… что тут спорить.

Я оставил себе этот вопрос на размышление. Хороший вопрос: что слушать – голос клиента или собственное сердце?

Я хочу заявить , что рынок не может быть для нас авторитетом. Потому что, когда у нас появляется действительно творческая идея (а творчество всегда подразумевает сотворение чего-то нового), рынок в большинстве случаев ее не понимает. Он 100% не поймет продукт на этапе идеи. Очень маловероятно, что поймет на этапе воплощения. И есть лишь небольшой шанс, что он примет идею, когда все будет готово. Рынок – это то, что есть сейчас, а творческая идея – это то, что будет потом. Рынок живет прошлым, новые идеи будущим. провокационную мысль

Смельчаки, не воспринявшие авторитет рынка, творят историю.

И я сейчас говорю не об Эйнштейнах или Джобсах.

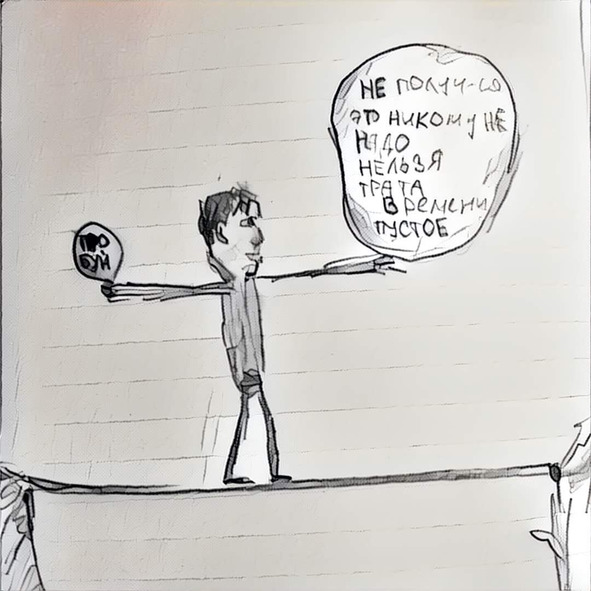

Я говорю о тысячах людей, которые слушают свое сердце, прислушиваются к себе и идут наперекор тому, что твердит руководство, проповедует рынок, говорит окружение, – и пробуют, экспериментируют, рискуют: открывают магазинчики в тех местах, где никто до них не открывал, пробуют маленькие инновации в большой забюрократизированной компании или просто звонят не «по скрипту», потому что верят, что их новый план разговора – лучше.

Если они спросят: а нужно ли? – им ответят: нет, не нужно. Поэтому они идут не спрашивая или спрашивают, но все равно идут. Боятся, но рискуют и делают маленькие шаги. Очень незаметные шаги.

Они ошибаются 100 раз из 100 попыток, но в следующие 100 раз они ошибаются только в 99 случаях.

И вот этот 1 удавшийся эксперимент из 200 двигает всех нас вперед.

Тысячи маленьких смельчаков, решившиеся на авторский шаг. Страшный шаг, когда сердце говорит «пробуй», окружение – «даже не смей», а статистика – «извини, брат, но я не на твоей стороне».

Тысячи маленьких новых шагов… которые творят историю.

P. S. Да, кстати: клиента надо слушать. Он может стать соучастником, единомышленником и даже соавтором. Но он таки не может быть авторитетом!

22 мая 2016 годаИстория о том, как руководитель лишил ответственности своих сотрудников

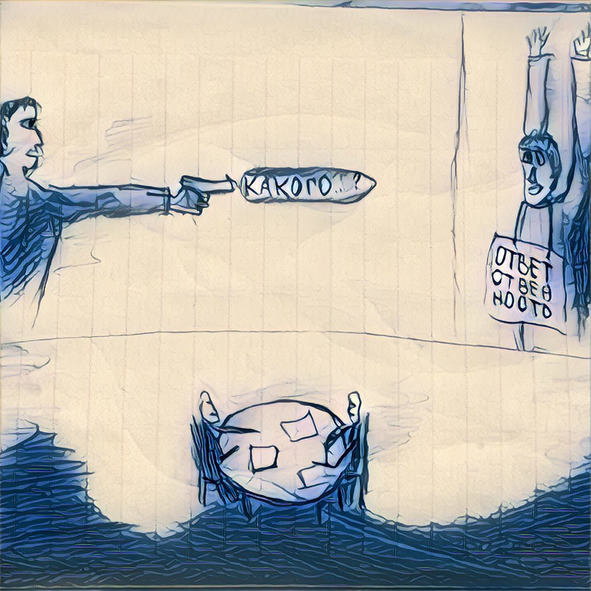

– Ну и почему у тебя опять Х меньше плана?

– Какого фига это до сих пор не сделано?

– А как так вышло, что вы не достигли?

В голосе – сталь, в глазах – укор, в бровях – суровость.

Эти вопросы на совещаниях-планерках-собраниях я слышал сотни раз своими ушами и сотни раз говорил своим ртом. Эти якобы вопросы, по логике задающего, должны повысить осознанность подчиненных и призвать их к ответственности, но на самом деле эти вопросы – настоящие пули, они расстреливают ответственность сотрудников, стоящую у стенки.

На одном из семинаров я услышал тезис, который долгое время меня терзал: если вы оправдываетесь – значит, вы в жертвенной позиции.

Я давно убедился, что у человека есть две позиции: ответственная и жертвенная. Ответственная – ты отвечаешь за свою жизнь и за все, что с тобой происходит, жертвенная – ты являешься жертвой обстоятельств и обвиняешь всех и вся вокруг в своей плохой жизни. Человек не может находиться одновременно в двух позициях. Как только он вошел в жертвенную, значит, он вышел из ответственной. Ну и наоборот.

Конечно, я хочу быть в ответственной позиции. Но этот тезис про оправдание рушил все мои планы. Я знаю, что иногда я оправдываюсь. Я вижу, что мои подчиненные оправдываются. И я задал себе вопрос: почему? Почему я оправдываюсь сам и почему слышу оправдания?

И потом я понял.

Часто в ситуацию оправдания заходит не сам сотрудник, его заводит руководитель.

Когда мы задаем вопрос формата «какого фига вы чего-то там не сделали, не достигли, не еще что-то там», то это не вопрос – это суждение.

В этом вопросе нет вопроса. Я заведомо осуждаю, но в конце ставлю знак вопроса. Я на самом деле говорю: «Слушай, твой показатель паршивый, и ты сам никудышный, то есть плохой». А что можно ответить на осуждение? Ничего. Можно только начать оправдываться, то есть доказывать, что на самом деле я не такой уж и плохой.

Ситуация развалена, все в жертве. Один обвиняет другого, другой оправдывается.

И ответственность за всю эту ситуацию – именно того, кто задал вопрос-не вопрос, то есть руководителя.

Руководитель выпустил пулю в голову ответственности.

А как правильно?

Нужно разделять утверждение и вопрос.

Если меня не устраивает ситуация – то я это заявляю как утверждение: меня не устраивает, как ты работаешь. Меня не устраивают результаты, меня не устраивает, что задача не сделана. Мне нужно, чтобы ты исправил ситуацию. Иди и делай. И точка.

А если меня интересует, почему так получилось, что у нас не выполнен план, – я интересуюсь и задаю вопрос. И тогда у меня просто вопрос, и я слушаю ответ – с интересом, уважением, стараясь понять и задавая уточняющие вопросы.

И это грозит тем, что при ответе могут всплыть сложные ситуации, которые надо решать; может произойти так, что моей ответственности больше, чем того, кто отвечает; может случиться так, что надо принимать решения и что-то менять; возможно, ситуация более сложная, и мне надо расставаться с определенными иллюзиями и фантазиями. Готов ли я к этому? Вот вопрос, который надо адресовать самому себе, перед тем как задавать вопрос другому.

Руководитель часто не готов слушать не устраивающие его ответы, и поэтому играть в обвинителя-оправдателя намного безопасней.

И дело не в формулировке – дело в мотиве. «Почему так произошло» можно сказать со знаком вопроса и внимательно слушать ответ, а можно с восклицательным знаком и руками в боках. В первом случае получим ответ, во втором – оправдание.

Если вы где-то слышите суровый родительский окрик: «Почему ты опять грязный, как свинья? где ты шлялся все это время? зачем ты взял эту игрушку?» – эти жесткие вопросы-не вопросы, от которых ребенок будет слабо пытаться защититься, стараясь оправдать себя в мамино-папиных и своих собственных глазах, – то вы наблюдаете, как воспитывается руководитель, который будет расстреливать ответственность такими же вопросами, или сотрудник, который будет вяло жить-работать и оправдывать себя.

К счастью, у каждого из нас в любой момент жизни есть свободный выбор: перестать задавать такие «вопросы» себе и другим и войти в позицию ответственности.

Да, это несложно :)

P. S. Предвидя вопрос. Сотрудники оправдываются, только если вы их к этому принуждаете. Если вы будете задавать правильные вопросы, через какое-то время они научатся отвечать. Научатся думать, анализировать, понимать причины и нести ответственность (я в это искренне верю).

14 июня 2016 годаКак поддержка увеличивает вероятность изменений в 25 раз

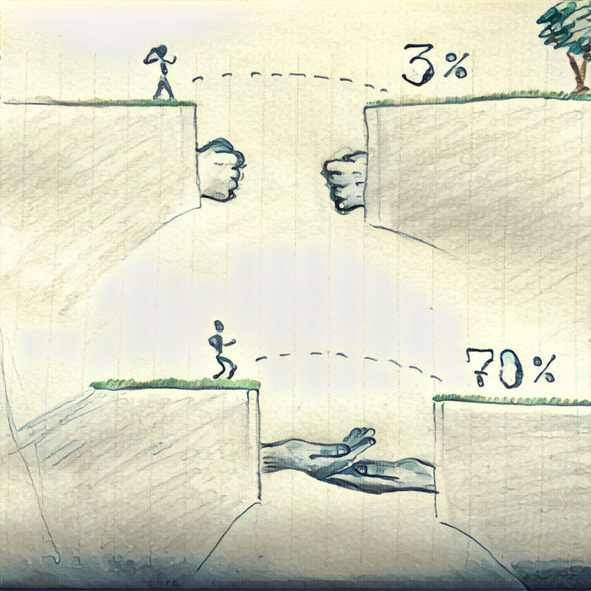

Если человек решил изменить свою жизнь, неважно, насколько серьезно: бросить курить, начать делать зарядку, может, просто внедрить новый процесс у себя в фирме, – и, как это обычно бывает, решил начать с понедельника, то вероятность, что в понедельник он таки начнет, всего 10%. И только 30% из тех, кто начал, смогут осуществить задуманное. То есть в итоге результата добьются три человека из ста.

Но если человек будет знать, что его ждет на пути, и если будет кто-то, кто сможет его поддержать на этом пути, – то вероятность успеха 70%.

Это не я придумал, это – реальная статистика. Поэтому у нас есть институт наставничества.

Вышесказанное – очень неточная цитата Германа Грефа из его недавнего интервью Познеру.

Меня поразила эта разница в 25 раз. И серьезно заставила задуматься.

Что это значит?

Если я решил что-то изменить и у меня нет наставника – то вероятность, что у меня получится, 3%. Да, я могу добиться успеха. Но вероятность – 3%.

Если я поручил кому-то осуществить серьезное изменение – то без моей поддержки вероятность успеха опять 3%.

А с поддержкой вероятность увеличивается в 20—25 раз. Невероятно!

Через эту разницу я по-новому открыл роль руководителя: его задача – через поддержку увеличивать вероятность изменений.

Повторю эту простую, но емкую мысль: миссия руководителя – через поддержку увеличивать вероятность изменений.

Вот перед нами 10 задач, которые нацелены на улучшение (а обычно все задачи направлены на изменение существующей ситуации к лучшему). Если я просто поручил задачу – вероятность, что она будет решена, – 3%; если я буду оказывать поддержку – вероятность в 25 раз больше. И, поскольку мой ресурс ограниченный, мне надо серьезно подумать, какие задачи у меня будут на поддержке, – в этом и есть моя ответственность.

И вторая мысль, более серьезная: как и за счет чего поддержка работает.

Тут, в свою очередь, есть вещи, которые можно объяснить, а есть те, которые нельзя.

Можно объяснить следующие три составляющие поддержки.

Первое – разделить ответственность.

Тот, кто поддерживает, – он берет на себя часть ответственности. Я (как наставник) уже не могу сказать: «Как же так? Почему у тебя не получилось?» Это теперь часть моей ответственности. Я теперь тоже отвечаю за успех или неуспех, и, возможно, даже больше, чем тот, кого я поддерживаю. Тем самым я снимаю огромный груз, который давит на человека и подчас не дает ему раскрыться или принять более свободное и творческое решение.

Второе – поделиться верой.

На любом пути – маленьком, большом, понятном, запутанном – всегда встречаются участки, когда очень сложно. И сложно, и страшно, и кажется, что не получится. Момент, когда собственной веры уже не хватает. И в этот момент очень важно прийти к человеку, который поддержит, и развеет сомнения, и поделится своей верой, и просто скажет: у нас все получится, и у тебя все получится, все будет хорошо, я в тебя верю. И эта фраза обладает воистину волшебной энергией. Это колоссальная помощь.

Третье – поделиться волей.

Человек сильный. Но человек и слабый. Не всегда нашей воли хватает, чтобы преодолеть собственные слабости – лень, безответственность, корысть, ложь, – да что иногда не сделаешь, чтобы мне было хорошо, а делу плохо.

И наставник помогает преодолеть эту слабость. Он своей волей помогает безволию. Иногда добрым словом и напутствием, а иногда и твердым словом: не смей потакать своим слабостям. И он имеет право на это твердое жесткое слово – потому что он разделил ответственность, потому что он поделился верой. Это его право потребовать: нет, дорогой, давай – встаем и идем.

За счет этих трех составляющих поддержка оказывает такую силу и, соответственно, такое влияние на конечный результат.

Но есть в поддержке и то, что нельзя объяснить.

Ведь если говорить о сути, то что есть поддержка? Маленький кусочек настоящей любви. Я здесь, конечно, не романтическую любовь имею в виду. Я говорю о любви, в которой есть долготерпение, милосердие, радость, надежда и уже упомянутая вера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.