Полная версия

История всего: лекции о мифе

Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, Станом – Арею великому, персями – Энносигею5.

И Тибериан в «Прометее» говорит, что боги наделили человека своими членами. Наконец, Ахилла, рожденного человеком, мать усовершенствовала, окуная его в Стигийские воды, (…) только лодыжку его (talus) не окунула, чем и обозначила ее естество: ведь жилы, находящиеся в лодыжке, простираются до бедер и чресел вплоть до мужской силы, а другие жилы тянутся оттуда к большому пальцу. И фисики, пользующие женщин, для удержания плода делают кровопускание в этом самом месте; и возбуждающую примочку, которую иатрософист Африкан назвал stisidem, он предписывал прикладывать к большому пальцу и лодыжке. Вот и Орфей указывает, что лодыжка – это главное место, относящееся к похоти (principalem libidinis locum). Наконец, и при грыже приэигания следует делать именно в этих местах. Ахилл, стало быть, показывает [т.е. миф об Ахилле следует понимать в том смысле – Г. Ч. Г.], что доблесть человеческая, пусть она защищена отовсюду, все же никак не может сопротивляться натиску похоти». Ввиду того, что похоть и все ее атрибуты – это для средневекового мифографа-христианина посюстороннее воплощение Ада (ср. отсутствие Плутона в списке членодарителей человека), мы лучше поймем этот мотив в контексте игр, созданных на основе астрагала, как части культового комплекса Деметры-Коры-Плутона, с одной стороны, и в параллель итифаллическому культу Диониса, с другой стороны (миф о Дионисе и Прозимне (Полимне).

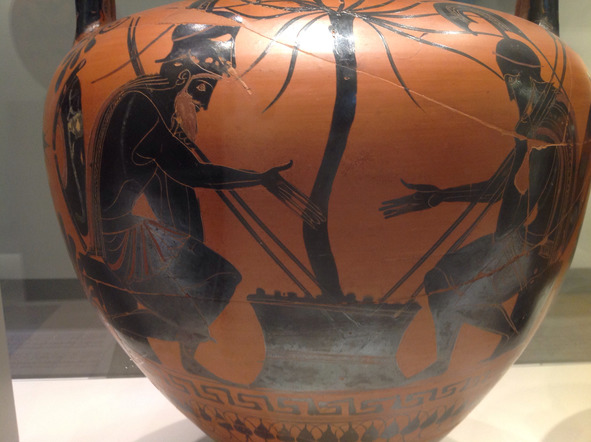

Ахилл и Аякс играют в нарды

Игры эти – бабки, кости и нарды. Именно за игрой в бабки (астрагал) с сыном Амфидаманта Клитонимом Патрокл убил своего соперника, после чего вместе с отцом бежал к Пелею, где и сошелся с Ахиллесом. Предание об изобретении игры в астрагал лидийцами указывает на то, что, во-первых, поводом к изобретению послужил смертельный голод, вызванный неурожаем, и, во-вторых, что сама игра проходила как жеребьевка на «тех, кто остается» (лидийцы), и «тех, кто уходит на новое место» (этруски); с игрой в бабки, придуманной лидийцами, тесно связана игра в кости (cybos), являющаяся усовершенствованным вариантом игры в астрагал: по Геродоту, преемник Протея Рампсинит играл в Аиде в кости с Деметрой (египетской Исидой); наконец, возвращаясь к Ахиллесу, напомню хрестоматийный сюжет греческой вазописи: «игра в шашки (точнее, в нарды: ведь используются и шашки, и кости) Ахиллеса и Аякса».

Прежде чем показать, какую роль играет астрагал в конструкции колонны, я должен сказать несколько слов о первом человекообразном роботе – Талосе, которого изготовил для Миноса Гефест, а погубила Медея, ставшая, кстати, в загробном царстве супругой Ахиллеса. Колхидская колдунья опоила Талоса и вынула из его ноги лодыжку-пробку, после чего из медного гиганта вытек ихор – кровь богов, которой тот был заправлен. Отсюда и латинское слова для астрагала – talus. Так звали и афинского двойника, племянника Дедала, который изобрел пилу и первым научился делать из ствола брус (Apld. III 15 9). На связь мифологии Талоса и Ахиллеса, а вместе с тем и принадлежность мотива астрагала к погребальному культу, указывает статья «Сардонический смех» в словаре Суды, где, в частности, говорится, что «карфагенцы во время богослужений помещали ребенка в руки медной статуи Кроноса, протянутые над очагом, а искаженный рот поджариваемого казался им выражением смеха. Симонид же утверждает, что изготовленный Гефестом Талос, прыгая в костер, убивал сардинцев, не желавших подчиниться Миносу; он прижимал их к груди и заставлял осклабиться».

А вот теперь можно перейти и к колонне, прообразом которой и было у греков и римлян человеческое тело. Что собой представляет колонна греческого храма? Мы читаем у Витрувия, что колонна – это метафора человеческой фигуры. И ее прочность, способность стоять, держать на себе огромную тяжесть определяется прочностью промежуточной прослойки между базой, на которой стоит колонна, и самой колонной. И это место называется астрагалом.

Еще один астрагал упоминается в греческом мифе, когда Эльпенор упал с мачты корабля, на котором он плыл, и сломал позвонок. Он сломал седьмой позвонок, называемый по-гречески тем же словом «астрагал». Это наиболее уязвимая косточка. Когда говорят «сломал себе шею» – это значит, что человек сломал седьмой позвонок. Именно словом «астрагал» греческие и римские архитекторы называли тонкую часть колонны, которая находится между капителью колонны и самой колонной. От прочности этого узла, от точности, с которой капитель кладется на барабан колонны, зависит устойчивость всего здания, так же как прочность тела человека, падающего с мачты, зависит от этой косточки.

Мы понимаем, что архитектор, который возводит колонну, философствует о своей колонне, думает, почему она такая, а не другая, и опирается в своем представлении на древние мифы. Архитектор представляет, что человеческое тело и здание, в котором этому человеческому телу предстоит действовать, изоморфны друг другу.

Если мы пойдем немного дальше, то зададимся вопросом, чем является сама капитель колонны. Коринфская колонна, например, самая изящная из всех колонн. Витрувий, описывая ее, говорит, что в Коринфе жил замечательный архитектор, который увидел надгробие девушки. Кормилица этой безвременно почившей девушки сложила в корзину ее любимые игрушки и поставила на надгробие, а из-под земли вырос прекрасный цветок аканф. Этот аканф пророс в корзинку и представлял собой удивительное зрелище, которое понравилось архитектору, и он на основе этого увиденного предмета создал капитель. Таким образом, на примере одной только колонны как части храмового сооружения мы видим, что человек, с одной стороны, изоморфен этой колонне. Она построена как человеческое тело. Верхняя ее часть называется капителью, что происходит от слова caput («голова»). Что касается других ее важнейших звеньев, то они названы теми же словами, которыми греки описывают наш скелет.

Также есть еще одно измерение, и это измерение касается представления о целом здании как о мембране между миром человека, горожан, семьи, рода и всей Вселенной. Это, как мы понимаем, очень древнее представление об изоморфности тела и постройки было необыкновенно развито впоследствии римскими архитекторами. Когда мы смотрим на Пантеон в Риме или когда мы видим гробницу булочника Эврисака в Риме, мы обращаем внимание на круглые окна-глазницы. Они называются oculus, что переводится как «глаз». Когда мы читаем описание этого важного архитектурного элемента у Витрувия, мы понимаем, что сквозь окна в куполе Пантеона на нас сверху смотрит божество, а сквозь множество слепых глазниц на надгробии Эврисака на нас с того света смотрит сам Эврисак.

Мы рассмотрели только три элемента человеческого тела: стопу, седьмой шейный позвонок и глаз. Однако этого достаточно для понимания того, что любое архитектурное сооружение, особенно большое и сложное, обязательно имеет в своей основе кроме непосредственного физического еще и ментальный мифический план.

Память в архитектурной теории Витрувия

Что было прообразом Витрувианского человека. – Кто такая Мнемозина. – Как Витрувий рекомендовал описывать окружающий мир.

Из пяти частей риторики самая трудная, хотя и самая очевидная четвертая часть – память. Что такое память для риторики – понятно, что такое память для всякого искусства вообще – тоже понятно. В греческой мифологии Мнемозина является богиней памяти. Она мать муз, прародительница всех творческих занятий человека: всех наук, всех искусств. Объясняется это тем, что беспамятный человек не может заниматься вообще ничем. Но что такое память в практическом смысле? Мы понимаем, что есть разные виды памяти, и процедурам запоминания и забывания посвящено множество исследований, этим занимаются естественные науки.

Но что такое память в риторике как в гуманитарной науке и как в прикладной науке? На этот вопрос лучше всего нам отвечает отец архитектурной теории Витрувий, который жил во времена Августа. Он посвятил свое замечательное произведение «Десять книг об архитектуре» императору и считал, что архитектура – это универсальное искусство, потому что человек, который хочет стать архитектором, должен овладеть хотя бы поверхностно всем кругом наук, которые в то время были доступны человечеству. Долгое время Витрувия не понимали, на какое-то время он был забыт.

Наступили времена, когда каждая строчка Витрувия вдруг стала иметь значение, и, наверное, самое знаменитое в истории мирового искусства графическое изображение – так называемый «Витрувианский человек» Леонардо. Это раскинувший руки человек, у которого был свой мифологический прообраз, причем совсем не такой веселый, как нам кажется. Этим прообразом был Иксион, привязанный к колесу за свои прегрешения. Однако этот «Витрувианский человек» означает и для Витрувия, и для Леонардо, и для всех поздних архитекторов и теоретиков, для строителей-практиков, и для Альберти, и для Брунеллески, для всех-всех он означает одно. Здесь есть некое ключевое существо, некое ключевое тело. Это человеческое тело, пропорции которого, то есть соотношение, например, стопы, руки, носа, головы, головы по отношению к остальному телу, ноги по отношению к остальному телу и так далее, – все эти пропорции представляют собой модель для пропорций всех наиболее значительных, наиболее важных архитектурных сооружений, которые с тех пор возникли. Огромное здание и целый город, состоящий из таких выстроенных зданий, соразмерны человеческому телу, это как бы человек.

Это является первым шагом, первым толчком к памяти. Витрувий, говоря о том, что необходимо знать архитектору в первую очередь, имел в виду, что архитектору при строительстве необходимо помнить то, о чем нельзя забыть. А как помнить? Недостаточно просто записать где-то, ведь надо держать это в голове. И, таким образом, слово «архитектура» для человека, который интересуется риторикой, значит то же самое, что оно значит на современном языке, например, на современном жаргоне программистов или на языке тех, кто строит электронно-вычислительную технику. Все то, что мы сейчас делаем, все то, что записывается, все то, что воспроизводится, вся та техника, которая при этом применяется, и все те программы, которые нужны для того, чтобы даже простейший звук записать, воспроизвести и увидеть, – у всего этого есть архитектура. И эта архитектура устроена таким образом, что программа помнит, с чего она начинала, какие у нее цели, и помнит каждый свой узел.

Витрувий задает один вопрос и подсказывает нам: а как сделать так, чтобы вся эта архитектура держалась у нас в памяти? Каким образом это сделать? Ведь это же нельзя запомнить механически, надо запомнить это в том высоком смысле, о котором говорит нам Мнемозина. Витрувий предлагает нам универсальную шпаргалку, а мы с вами помним, что шпаргалка – это старое греческое слово, которое означает испачканную пеленку. То есть такой листок, измаранный человеком, понимаемый только им, только этот человек в нем разбирается, ему достаточно на него на минуточку взглянуть, и он все вспоминает.

Витрувий говорит, что существует несколько форм, несколько способов записи и изображения того, что мы видим вокруг себя.

Первую запись Витрувий называет ихнографией или следописанием. Ихнография представляет собой, например, план местности или запись повествования о чем-то на листе бумаги. Другая форма, другой способ записи, более сложный. Витрувий называет его греческим словом «ортография», то есть прямописание. Это не то же самое, что мы называем орфографией, хотя слово, омоним. Ортография – это изображение фасада здания. Итак, мы нарисовали некую схему местности, план движения от одной точки к другой точке, конспект прочитанной нами книги или какой-то рисунок, по которому можем восстановить то, что мы прочитали. Теперь же мы должны суметь нарисовать фасад, то есть представить интересующий нас предмет в виде изображения, например, здания, его фасада, в котором мы видим вход, окна, крышу, может быть, изображения труб. Мы видим то, что должно отпечататься в нашем сознании, и этот отпечаток будет нами не просто выучен, а именно отложен на внутренней сетчатке нашего знания.

Также существует третья форма записи. Витрувий называет ее сценографией, или скенографией. Сценография – это объемное изображение того, что скрывается за фасадом, это представление нашего здания как помещения, в котором есть множество комнат. Это немножко напоминает то, что было у Булгакова в «Театральном романе», когда он описывает первые движения драматурга: снимается крыша, и в аксонометрической проекции он видит то, что там происходит, как там движутся люди и какие между ними возникают ситуации. Конечно, это самая сложная форма записи, сценографическая запись, но она совершенно необходима.

Первые шаги, первые навыки изготовления нашей шпаргалки Витрувий описывает как способность человека, которая вырабатывается, при прохождении этих трех ступеней. Человек, проходя эти ступени, приобретает определенные навыки. Дальше следует важнейшая ступень, которая сопровождает нас всю жизнь. Ступень эта называется «время». Ступень «время» означает, что все то, что мы узнаем, и все знания, которыми мы делимся с кем-то, расположены во времени. Поэтому, для того чтобы ихнография, ортография и скенография действительно были у нас в памяти, мы должны уметь воспроизвести их во времени. Поэтому мы должны создавать для своей шпаргалки синхронистическую таблицу, мы должны писать, что было до и что было после.

Наконец, возможно самое простое, но и самое интересное, то, что делает человека человеком, и то, что делает знающего действительно знающим, – нам нужны лица. Все то, что было упомянуто выше, является совершенно безжизненными событиями, фактами, какими-то группами явлений. Все это мы можем описать более или менее разумно, но за всем этим стоят люди. Они действовали или действуют в этом ландшафте. Их портреты могут висеть на фасаде, нами изображенном, и они, конечно, действуют в условиях сцены в этом объеме, прячущемся за зданием. Легко увидеть, что, какой бы предмет мы с вами ни взяли – от истории философии, например, до статистики, – любой предмет содержит в себе элементы, которые можно воспроизвести, например, на бумаге. Во-первых, его можно воспроизвести во всех трех режимах: в режиме ихнографическом, ортографическом и сценографическом. Для любого предмета можно представить его историю в виде портретов. Эти портреты будут некими аватарками людей, которые внесли свой вклад в развитие этой науки. Тогда эти портреты будут историей науки. Они тоже будут привязаны к хронологической или синхронистической таблице: люди, изображенные на них, могли быть современниками, или один жил через сто лет после другого.

И вот, человек, например, студент, готовящийся к экзамену, или преподаватель, который готовится к лекции, упаковывает свой материал в такое витрувианское пространство. Через очень короткое время он обнаруживает, что ему больше не нужны ни эта ихнография, ни эта ортография, ни сценография, потому что все уложилось в его памяти как повествование о событиях, и эти события становятся частью его собственной жизни, его собственной биографии. Таким образом, память для оратора – это механизм, работа которого строится по архитектурным правилам. Для того чтобы этот механизм жил, оратор должен разрешить своему слушателю войти в его пространства. Оратор должен их раскрыть. Он не должен ничего придумывать, а должен только рассказать, как эти пространства создаются.

Таким образом, мы понимаем, почему Витрувий и его теория архитектуры являются еще и риторической теорией, и каким образом это связано с механизмом работы нашей памяти. Память – это не то, что механически затвержено и потом будет воспроизведено в той же форме, в какой мы его затвердили, а совсем наоборот. Память, по Витрувию, – это то, что для оратора работает каждый раз здесь и сейчас по-новому в зависимости от тех людей, которые слушают это, в зависимости от того, в каком настроении и в каком состоянии находится сам говорящий. Его задача – просто ввести в это пространство, которое представляет собой архитектурное пространство, ввести туда и себя самого, и своего слушателя.

Древнегреческие мифы о душе

Как были созданы люди согласно древнегреческой мифологии. – Какими способностями душа наделяет человека. – Прометей. Почему он был наказан за кражу огня у богов. – Душа и тело. – Почему человеку необходима душа.

Когда мы говорим о том, что такое «душа» в древнегреческой мифологии, мы прежде всего подразумеваем, что она сама по себе и является душою греческой мифологии. Она является причиной, по которой возможно о чем-то говорить. И обозначается душа не только греческим словом «психея», ψυχή, но и другими словами, точно такими же, какими пользуемся мы, когда говорим о ней. Мы говорим о сердце («в своем сердце…»), мы пользуемся несколькими именами для описания души. Вместе с тем мы никогда ее не видим, хотя знаем, что в мифах разных народов – древних греков тоже – душа улетает, покидает тело. И эта первая антитеза – душа и тело – это то, с чего начинается мифология души.

Согласно греческому мифу, боги существовали до человека. А душа появляется только с появлением человека. Это прежде всего человеческая душа, душа человека. И появляется она потому, что без нее у богов не получалось создать людей. Мы читаем об этом у разных авторов – от Гесиода до Платона. В диалоге Платона «Протагор», главные герои которого Сократ и Протагор, обсуждают, как вообще понимать главное в человеке, и Протагор рассказывает о происхождении души. Он говорит, что в создании человека принимали участие два персонажа. Титаны, то есть представители старшего поколения богов, сыновья Иапета, дядья Зевса. Они уже подчинены Зевсу и выполняют его приказы. И им было дано поручение – создать человека.

После чего Эпиметей – в переводе с греческого его имя означает «крепкий задним умом» – решил распределить разные свойства среди всех живых существ, не только среди людей. Позже их вылепили из глины, обожгли, и они как горшки пустые стояли, а когда начинали действовать – разбивались, враждовали друг с другом, не знали, как вести себя. Эпиметей решил всех наделить свойствами. Но он так увлекся, распределяя эти свойства среди разных животных – кому-то дал шерсть, чтобы это животное не мерзло, какому-то дал способность плавать в воде, – и разделил всех таким образом, что пищевая цепочка, о которой мы знаем, была достаточно гармоничная, и только одно существо он не наделил ничем. Это существо – человек.

Когда пришел Прометей, он увидел, что наделал его брат Эпиметей. Прометей понял, что нельзя обойтись без одной недоступной ему божественной сущности, потому что она находилась в руках у сына Зевса и Геры Гефеста, который был величайшим мастером и относился к богам. Этой сущностью был огонь.

Огонь, который украл Прометей у богов для человека, на самом деле и есть та субстанция, благодаря которой люди могут взаимодействовать. Обожгли эти тела, такие как наши, поместили туда то, что мы называем огнем, со всех сторон запаяли, чтоб ниоткуда не вытекала эта «душа». Две линзы только сделали. И человек, заглянувший в глаза другого человека или животного, видит там подобную своей душу. Это некий общий котел, который существует где-то на небесах, которым пользуется Гефест, чтобы что-то создать. Боги пользуются этим огнем, и, главное, они умеют пользоваться этим тонким пламенем. Вот и люди оказались им наделены…

Боги возмутились поведением Прометея. Увидели, что человек наделен чем-то, чем он не умеет как следует пользоваться. Он узнает другого и благодаря этому узнаванию понимает, что другой такой же, как я. Но свою собственную сущность понять, познать никак не может. Благодаря наличию этого огня, этой огненной субстанции души человек может пожелать что-то, что ему не присуще, например, бессмертие, как у богов, а этого ему не положено.

Тогда боги создают первую женщину – Пандору, которая в своем ларце держала все возможные болезни, страхи, несчастья. Боги запретили ей открывать этот ларец, но она все-таки воспротивилась. Ее как первое экспериментальное существо взял в жены крепкий задним умом Эпиметей, Пандора же – всеодаривающая. И она, как в свое время Эпиметей обманул Прометея, обманула Эпиметея, открыла этот ларец, и оттуда вылетели все несчастья, охватив человека.

Душа же осталась единственной сущностью, которая могла помочь людям этим напастям противостоять – и каждому отдельному человеку, и всем вместе. Как – это уже другой вопрос, но первый и основной источник понимания, что эта огненная сущность – единственное, что держит человека и позволяет ему сохранять в себе божественное, – это понимание лежало в основе греческого мифа о душе. Хотя увидеть ее так же невозможно, как в макрокосме посмотреть раскрытыми глазами на Солнце.

Можно сказать, что душа внутри человека – это то же, что Солнце вне его.

Здесь возникает проблема, о которой часто вообще не хотят задумываться. Эта проблема соотношения души и тела. Мы знаем о телесной выраженности греческой культуры, что через тело, через воплощение любой абстрактной, отвлеченной идеи в мифе, в предании и выражает себя эта культура. Но вместе с тем, особенно учитывая, например, христианскую традицию, мы говорим о предпочтении душе, которое отдается перед телом, потому что душа, в отличии от тела, бессмертна. Душа – это то, что делает человека человеком в высшем смысле этого слова. Это, в частности, прекрасно выражено в русской поэзии. Вот замечательное четверостишие Владислава Ходасевича:

Пробочка над крепким йодом,Как ты скоро перетлела,Так вот и душа незримоЖжет и разъедает тело6.Душа здесь – та самая огненная, едкая, разъедающая сила, которая сама по себе бессмертна. И она, покинув тело этого человека, очищаясь, погружается в Солнце, в общий мир, где находятся и другие души. Однако при этом человек исчезает навсегда, «Я» уходит. Отсюда очень развитая в греческом мифе тема диалога, собеседования человека с собственной душой, «Я» с самим собой. Это может быть «Я» Одиссея, разговаривающего со своим сердцем, которое на гомеровском языке тоже является душой. Это может быть «Я» Прометея, который проклинал свой подвиг, свое дарование души человеку, когда Зевс приковал его к Кавказу, к горе в краю скифов, и где каждый день его печень клевал орел и она отрастала снова.

А что такое печень? Печень – это железа, которая порождает мембрану, внутри которой и живет, по-видимому, душа. Но где она на самом деле живет, где она находится – в сердце, в печени, в голове, в какой части человеческого тела, – на этот вопрос греческая мифология нам ответа не дает, но не дает и психология.

Древнегреческие мифы об обществе

Почему в основе отношений между богами и людьми в древнегреческой мифологии лежит зависть. – Какое место в социальной жизни людей и богов занимает обман. – Как в древнегреческих мифах представлена семья.

В известном смысле фраза «мифология древнегреческого общества» является тавтологией, потому что мифология сама по себе и есть первая общественная дисциплина сознания и речи. Миф, в свою очередь – это предание, прежде всего, об отношениях богов и об отношениях богов и людей, богов как сообщества и людей как сообщества.

В основе этого отношения лежит представление о том, что у богов есть все: у них есть бессмертие, у них есть люди, которые поставляют им жертвоприношения, например, воскурения или возлияния, а то и просто преподносят богам жареное мясо, причем лучшие куски. У богов есть все. В их жилах течет не простая кровь, как у людей, а ихор – кровь божественная. Люди вынуждены поставлять богам дым от туков, которые сжигают. Однако мы знаем, что боги питаются амброзией и нектаром – это их пища и их питье. У них все не такое, как у людей, другое. Это, так сказать, закрытое сообщество, которое наслаждается бессмертием.

Тем не менее, есть у богов одно свойство, которое греки и называли завистью богов. Боги завидуют людям только одном отношении. Казалось бы, чему завидовать, ведь люди смертны? Однако люди обладают страстями, πάθη, то есть такой болью, которая может быстро превратиться в наслаждение, и таким наслаждением, которое не боится содержащейся в нем боли. Само понимание жизни как сущности, которая прерывается, составляет основу нашего существования. Боги этого не знают, они вечные, им скучно. Зависть как основа отношений между людьми и богами – это социальное явление. И это социальное явление описывает нам греческая мифология.

Другая сторона – это сам человек. В этом большом мире отношения между людьми и богами или между самими богами иногда представлены комически, карикатурно, что и является социальностью в сознании древнего человека. Мы не должны забывать, что и внутри каждого человека происходит социальная жизнь. Почему внутри каждого? Потому что каждый существует отдельно как отдельное живое существо, но это живое существо еще и социально. Люди собираются в группы на празднества, они собираются для совместных жертвоприношений, они собираются, чтобы наиболее разумным образом продлить род так, чтобы следующее поколение выросло с их ценностями, с их представлениями. Поэтому первичное представление о так называемом родовом проклятии, которым проникнута вся древнегреческая литература и мифология, которое возникает и накапливается прегрешениями старшего поколения, а потом разворачивается в следующих поколениях, является тоже представлением об обществе, совершающем какую-то ошибку и потом за эту ошибку расплачивающемся.