Полная версия

Южнорусское Овчарово

– В смысле? Как побираться?

– В прямом. Заставят в говно нарядиться, а сами у «Антонии» стоят, ржут и фотографируют.

– Ого.

– А у Петренок… – Марина Владимировна опять берет телефон: – Если больше чем на пять тысяч, скидка десять процентов, да, есть, приезжайте… …у Петренок проигравший на лопате катается. А у ваших соседей, с грибами которые…

– У них тоже играют?! – Мы были в полном изумлении. – Так что, туда не за самогоном ходят?!

– Может, за самогоном тоже, – говорит Марина Владимировна, – но вообще-то играют.

Вот это да. Понятно теперь, почему у тети Гали с дядей Васей свет в доме всю ночь горит, а за молоком если к ним идти, то или рано утром, или не раньше трех.

– Так чем у них проигравший расплачивается?

– Жизнью, – говорит Марина Владимировна. И поспешно добавляет, глядя на наши вытянутые лица: – Ну, нет, на самом деле не так все страшно.

– Йопт, – говорим мы.

– Ну да, – кивает Марина Владимировна, – оно самое. Но тут дело в том, что дуракам везет.

– Всем? – зачем-то спрашиваем мы.

– Без исключения. – Марина Владимировна явно гордится произведенным на нас впечатлением. – Вы сейчас куда?

– На почту, потом домой.

– Давайте созвонимся вечером, – говорит Марина Владимировна, – идея есть.

У нее всю дорогу идеи.

Кстати, никакого кольца в дураковой рыбе не оказалось. Дурак – по нашему наущению и с помощью нашего же ножика – разделал кету прямо на льду. Обследовав рыбий кишечник, он обтер нож и руки об лед и зашагал к берегу, насвистывая государственный гимн. Мы подобрали кету и, ругаясь на рыбью пачкотню, отправились домой, намереваясь заехать по пути на почту и в строительный магазин. Когда мы еще шли к берегу, за нашими спинами уже вовсю горланили чайки, налетевшие на требуху.

– Идея, – сказала Марина Владимировна тем же вечером, – идея такая: что нам мешает попробовать?

Да ничего нам не мешало. Они с Петром Геннадьевичем уже и карты купили. Шесть колод.

Шесть колод и никаких пар. Каждый играет сам за себя. Это лишь кажется сложным, но на самом деле, вовсе нетрудно догадаться по лицам, что пять козырных тузов лежат перевернутыми у кого угодно, только не у Петра Геннадьевича, к которому заходить – понятное дело – с козырных десяток, потому что все шесть козырных валетов и все шесть козырных дам собрались у вас. А если у вас же были и козырные короли, но не все, а лишь четверо, шанс все же велик, четыре против двух. Вдобавок, шестой туз тоже у вас. Петр Геннадьевич сграбастывал все, но когда дело дошло до королей, мне стало ясно, какая чудовищная ошибка мною была допущена. У меня совершенно вылетело из головы, что пачка карт, лежавшая слева от меня, тоже принадлежит мне. А содержимое той пачки было таким ничтожным, что впору кингстоны открывать.

– Оп-па.

– Оп-па! – радостно засмеялись остальные игроки. – А кто тут у нас дурак? Поздравляем. Поздравляем.

Окна уже были синие. Никто не заметил, как наступило утро.

– Быстро сыграли, – сказала Марина Владимировна, – но все равно долго. В следующий раз надо часа в два прерваться, максимум.

Странным вспоминается то утро. Тяжелая после бессонной ночи голова одновременно ощущалась пустой и гулкой, хотя множество мыслей крутилось в ней хаотично, по-броуновски сталкиваясь лбами и отскакивая друг от друга. Мысли были не слишком мудреными. Они являлись скорее констатацией фактов, выхваченных из действительности, и в то же время имели собственные, независимые от содержания форму, цвет и звук. Например, мысль «окно» была зеленоватой с коричневыми прожилками, но звучала глухо и казалась вытянутой в длину. И наоборот: длинная сложная мысль «садимся в машину» выглядела как плоский квадрат, перечеркнутый по диагонали сиреневой змеей с сапфировыми глазами. «Дорога» оказалась шипящей, золотистой и сверкающей спиралью; собственный дом (мысль: «дом») каким-то образом уютно совместился с представлением о некой белой полусфере, поросшей беззвучным мхом. Необычная игра увлекала: хотелось бесконечно смотреть по сторонам и разглядывать предметы, людей и природу, хотя сама мысль «игра» звучала в голове тремя короткими звонками (капитан покинул борт судна) и казалась кучей гниющих водорослей. «Надо поспать», – прошуршало в голове осенними листьями, над которыми тут же поднялись и зависли в воздухе семь алюминиевых рыб.

До трех часов наш сон никто не потревожил. В четыре мы посадили в машину собаку и поехали на море. Было тепло и очень солнечно. Голова тоже была уже вполне ясной и солнечной. На льду залива по случаю воскресенья раскинулось множество морских звезд, поодаль от которых мирно паслись мотоциклы. Зимнюю удочку нам дал Петр Геннадьевич, а коньяк у нас имелся свой. Мы не стали искать вчерашнюю лунку, хотя оптика Деда Мороза легко поддалась бы ударам захваченного с собой молотка.

Мы приумножили лучи ближайшей к берегу морской звезды, потому что мотоцикла с гробиком у нас не было, и будущий улов предстояло тащить до машины на берегу вручную. На расстоянии вытянутого луча моей ноги встали термос, бутылка хеннесси и пара коньячных рюмок. Мы решили обойтись без пластиковых стаканчиков. Надо было опустить леску в воду, полежать недвижно примерно с четверть часа, затем встать на корточки, дотянуться до коньяка и рюмок лучом руки, налить и выпить. А затем снова лечь на лед лицом к рыбам. Хорошо лежать над рыбами.

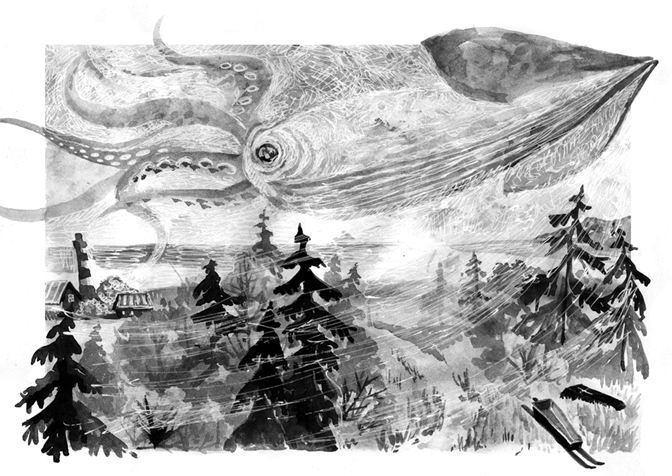

В ясную и солнечную голову пришло решение ловить рыбу на вату из телогрейки. Поверх лыжных комбинезонов мы надели ватники. Это было необходимо, чтобы максимально точно походить на других морских звезд. Задача сформулировалась окончательно: нужно вытаскивать вату из продырявленного рукава телогрейки и бросать ее в прорубь. Ни одна рыба не сможет устоять перед ватой, казалось мне. Владельцы остальных лучей уважительно слушали и не перечили, хоть и переглядывались между собой, когда им казалось, что мы на них не смотрим. Но мы видели все. Тщательно скрываемый скепсис товарищей по проруби тем не менее улетучился в одно мгновение, когда в воде показалась спина гигантской рыбины. Рыба была настоящим великаном. Привлеченный запахом ваты, неведомый житель морей ходил кругами, опасаясь многолюдья, и не решался схватить лакомство.

– Отойдем, – сказал кто-то из рыбаков, после чего до меня донеслось завистливое: – Вот же везет дуракам. – На автора этих слов зашикали.

Потом рассказывали, как все выглядело со стороны. По словам очевидцев, я опустила руку в прорубь и держала ее там минут пять, после чего опустила в прорубь другую руку, а затем приподняла над водой лосося, ухватив его за жабры. Он не был таким уж гигантским, каким казался под водой, но все же его размеры очень впечатляли. Достать рыбину в одиночку не было никакой возможности, однако бросившихся мне на помощь рыбаков я отогнала прочь, после чего, поглядев в глаза добычи, разжала пальцы и сказала «спасибо» кругам на воде. Ничего этого я не помню.

Помню только почти нестерпимый, но ужасно приятный жар в руках, запах ледяного «Хеннесси» на губах и ощущение глубочайшего покоя. Еще, иногда – не часто – привкусом дежавю возникают передо мной образы рыб, исчезающие так быстро, что я никогда не успеваю поздороваться с той, что однажды действительно встретилась мне – при обстоятельствах, подробности которых я знаю скорей из снов, чем по рассказам очевидцев. Я не могу целиком восстановить в памяти события того зимнего дня, но однажды мне стало понятно, что в деталях нет никакой необходимости. Главное – мне действительно повезло, и в этом нет ни малейшего сомнения. Мне повезло очень по-крупному – в тот раз и навсегда, – хоть я и не помню, чтобы кто-то отгонял рыбаков.

В карты мы больше не играли. Вскоре случилось так, что в Южнорусском Овчарове пришла пора выборов, и новый глава сельского поселения издал Указ, запрещающий жителям деревни после 21 часа распивать спиртные напитки, спорить, играть в азартные игры и обзываться. Тому, конечно, были причины – особенно после случая с Никитой Валентиновичем, продувшимся у наших соседей, – но все же категоричность Указа многих огорчила. Разумеется, некоторые нарушают закон и продолжают втихомолку тасовать шесть колод, но играют, как они говорят, без всякого азарта, нехотя. Утверждают также, что игра стала называться «дурашкой», и проигравшего весь следующий день целуют и треплют по щеке или плечу. Нам об этом ничего неизвестно.

Но иногда, гуляя с собакой на зимнем море, мы видим сидящего на обрыве человека. Это бывший заместитель главы Южнорусского Овчарова. Он может сидеть на краю скалы долго-долго, буквально часами, и свесив ноги в пропасть, разглядывать рыбаков и их мотоциклы в пластмассовый детский калейдоскоп.

Охота на кальмара

День питается звуками и солнечным светом, а ночь – водой и чужими секретами. Приезжайте на берег ночного моря и поставьте машину фарами к воде: если вам повезет увидите много интересного.

Хотя по ночам уже было очень холодно, море в ту зиму долго не замерзало, и рыбаки ругались на глобальное потепление. Однажды мы приехали на пляж поздним декабрьским вечером, выпустили собаку, включили дальний свет фар и увидели, как по пояс в ледяной воде, на расстоянии полусотни метров от берега бродит бородатый мужчина с чемоданом. Шел мелкий снег. Мужчина с чемоданом брел параллельно береговой черте, но, поравнявшись с лучом, резко свернул и направился к суше, хватаясь за свет фар, как за перила. Луч привел его к нашей машине, на которую мужчина не обратил никакого внимания: он просто переложил чемодан из одной руки в другую, обогнул нашего пса и, зашагав по дороге, почти сразу исчез из виду. Мы посидели еще чуть-чуть, а затем уехали в полном молчании, если не считать обмена фразами вроде «вот это дааа», которые не значат ровно ничего, но иногда значат так много, что заменяют собой рассказ на восемь страниц. А на следующую ночь приехали к тому же месту и увидели светлячков над морем – а какие могут быть светлячки в декабре? Разворошив тьму светом фар, мы увидели, что море просто кишит мужчинами, и у каждого чемодан, и на каждом чемодане – фонарик светом вниз. Часть мужчин бродила с чемоданами по воде, и было ясно, что они ищут что-то, отвечающее каким-то неведомым нам критериям, а часть уже нашла и встала как вкопанная в донный грунт, а перед ними, прямо на воде, лежали огоньки. А еще через день мы заехали по какой-то надобности в овчаровский мебельный магазин «Антония» и увидели в его ассортименте те самые светодиодные чемоданы – они оказались сделанными из плотного пенопласта, а внутри представляли собой ящики с несколькими отделениями, чтобы не перепутались крючки и насадки, – и все это дело называлось «набор снастей для ловли кальмара». Словом, скукотища. Такая же, как и собственно ловля кальмара.

Но несколько обстоятельств, весьма характерных для Южнорусского Овчарова, сумели бы смутить любого скептика. Например, тот факт, что никто из местных жителей не знает нашей улицы, а меж тем улица наша стара, как и сама деревня, основанная в 1868 году переселенцами из южнорусских степей; или, например, у нас есть дома, которые исчезают и внезапно вновь оказываются на привычном своем месте; или, например, блуждающий милиционер по имени Евгений, который так насобачился создавать себе алиби, что умеет возникнуть поочередно в пяти деревенских магазинах, а жена его Татьяна ищет повсюду своего мужа, и находит пять раз подряд, и в каждом из пяти магазинов милиционер Евгений получает от Татьяны по морде, и делает вид, что ничего не произошло, в то время как настоящий милиционер Евгений выходит из шестого магазина с бутылкой водки, никем не побитый; или, например, умершая старуха Фазановна – Фазановну похоронили за месяц до события, о котором речь впереди, а спустя две недели ее видели в продуктовом магазине «Березка»: наши соседи заехали туда за зеленым горошком на винегрет, а Фазановна стояла у прилавка и покупала белый виноград россыпью, и была при этом абсолютно как живая, только мертвая, и недовольная очередь за ней бледнела и крестилась, и никто не смог бы упрекнуть покупателей в бестактности, потому что умерла так умерла, а если уж приспичило тебе винограду, то приснись родственникам и попроси принести на могилу, а не шляйся среди живых, карга.

Может, и странный населенный пункт наше Овчарово. Но очень уютный и симпатичный. Да и расположение привлекательное: с трех сторон деревня омывается морем, занимая собой лесистый полуостров такой протяженности, что из одного конца в другой надо идти через тайгу и болота, и то не факт, что дойдешь. А ровно посреди нашей деревни находится другая деревня: называется она Пятый Бал, и мы относимся к ней как к своей, потому что до Пятого Бала от казимировского дома, если идти по Косому переулку и затем миновать небольшой лес, то двадцать минут ходьбы; а до Лагуны, которая является северо-западной оконечностью Южнорусского Овчарова, – девять километров бездорожья. Правда, в Пятый Бал ведет и еще одна дорога, но по ней от Лёхиного магазина ехать два с половиной километра, да еще и мимо кладбища.

Погост беден и беспечен. У него нет даже забора, и могилы свободно разбрелись вдоль дороги. Некоторые пасутся так близко к проезжей части, что памятники в темноте можно принять за автостопщиков. Сразу за кладбищем, все так же впритык к дороге, громоздится кладбищенская помойка с профильным мусором. Ржавые венки, куски расколотых надгробий, покореженные фрагменты пирамидок – каждый раз ожидаешь увидеть среди них полуистлевший гроб с покойником внутри: а что, разбогатела какая-нибудь семья, купила себе новый комплект, а старый выкопала и выбросила.

Чаще всего кладбищем пользуются жители улицы Суханова. Это потому, что они живут к нему ближе остальных. Могилы залезли бы и в суханские огороды, если б не дорога, отсекающая дерзкий некрополь от крайнего домика с зеленой крышей. Однако случается и так, что умирает кто-нибудь с дальних окраин деревни, хотя это почти нонсенс. Действительно: умереть на Восьмом Квартале считается так же нелепо, как, например, ходить за хлебом в Лёхин магазин «Лагуна», живя где-нибудь на Третьем Мысе. Если в Овчарове разносится слух о чьей-либо смерти, первым делом люди спрашивают, откуда покойник. Если с Суханки, никто не удивится (так и скажут: «А, с Суханки. Ну, тогда ясно»), а если с Третьего Мыса или с Восьмого Квартала, то незамедлительно переспросят: «Николай с Третьего Мыса умер?! Чего ради?!»

И правда, какой смысл умирать, живя в таком прекрасном и далеком от кладбища месте, как Третий Мыс. Но против фактов не пойдешь: только за первые три года нашего пребывания в деревне умерло человек восемь народу, жившего в совершенно разных, весьма отдаленных от кладбища точках Южнорусского Овчарова. Самую крупную неприятность, связанную с похоронами, пришлось пережить, конечно, друзьям и родственникам Никиты Валентиновича, потому что нестарый еще пасечник жил в районе холодильников и скончался, никого не предупредив. Причем сделал он это в такой снегопад, что даже самые широкие дороги сделались непроезжими, а самые исхоженные тропы – непролазными. Однако смерть все же нашла путь к дому Никиты Валентиновича, поставив его близких перед необходимостью организовывать похороны. И впрямь, не положишь ведь покойника в сугроб во дворе. А запасные ямы – там, где положено, – в Южнорусском Овчарове заготавливают еще осенью, тогда же, когда и капусту. Никто не знает, пригодятся или нет, а если пригодятся, то кому именно, но заготовку ям в пределах овчаровского кладбища делают исправно.

Известие о неизбежности больших хлопот по доставке тела до погоста родня Никиты Валентиновича приняла мужественно. В назначенный день свояки, зятья, девери и внучатые племянники явились в полном составе на лыжах, а один двоюродный брат пришел аж с самой радиолокационной станции, которая, впрочем, находится не слишком далеко от нашей деревни, особенно если идти через Восьмой Квартал. Ни о какой машине не могло быть и речи: за несколько часов до похорон на обочине подъездной дороги по самую крышу увяз в сугробе трактор. Сперва лыжи Никиты Валентиновича по ошибке прикрутили к крышке его гроба, но недоразумение быстро заметили и переделали все как надо (лыжные палки положили прямо в гроб – потому что, во-первых, никто в точности не знает, что может пригодиться человеку на том свете, а во-вторых, на этом свете палки без лыж все равно никому не нужны).

Таким образом, гроб Никиты Валентиновича сделался транспортным средством – не то чтоб самоходным, но вполне мобильным и управляемым. А поскольку все, кто шел впереди и позади гроба, лыж и вовсе не снимали, то похоронная процессия вскоре скрылась из поля зрения двух ворон, наблюдавших за стартом с верхушки кедра.

Смерть в Южнорусском Овчарове событие и редкое, и всегда немного печальное. К тому же, стоило лишь глянуть на старуху Антоновну, чей стиль ходьбы делал ее поразительно похожей на пастора Шлага, как слезы сами наворачивались на глаза участников скорбного марафона. Никто не смеялся. К гробу, уверенно стоявшему на лыжах благодаря его собственной конструктивной устойчивости, привязали веревку-шлейку, в которую запрягли квадратного кочегара Вована. Вован шел на лыжах не быстро, но ровно, и лишь иногда оборачивался: время от времени кочегару казалось, что гроб слишком близко подобрался к нему и вот-вот наедет передом на зады его лыж. Но все шло как по расписанию – ровно до того момента, пока кто-то (кажется, это был сосед покойного, Виталий Свиридович) не обратил внимания, что Никита Валентинович едет не как положено, вперед ногами, а как совершенно категорически запрещено – вперед головой.

– Вернется, – испуганно сказал кто-то из родни и, не дождавшись ответа, продолжительно охнул: – Охохохохохохой.

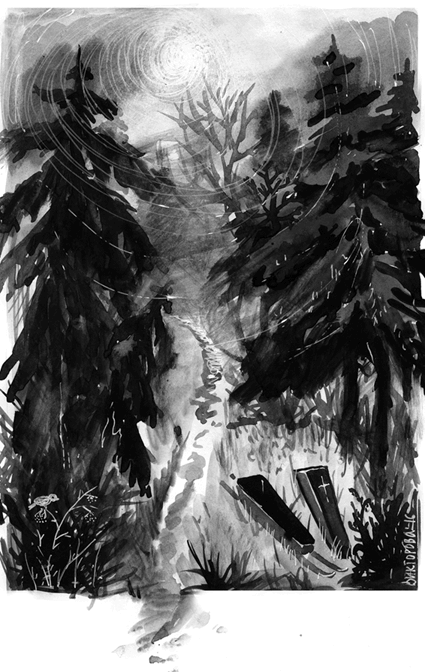

Похоронная процессия находилась уже примерно на половине дороги к кладбищу и ровно посредине леса: лесной тропой решили воспользоваться для сокращения пути, о чем позже всем пришлось пожалеть, так как случилось странное и уж совершенно непредвиденное. После остановки и короткого совещания по поводу ошибочно прикрепленной веревки вдруг стало выясняться, что никто из присутствующих не уверен в правильности выбранного пути.

– Вон тот дуб я помню, – сказала Антоновна, – он совсем не тут растет.

Но не только дуб, а и все вокруг оказалось не таким и не там. Даже солнце, которое должно было светить в лицо, съехало набекрень и свисало с другой стороны неба. Почему это произошло, каким образом Никита Валентинович и его провожающие оказались здорово юго-западнее предполагаемой тропы, никто не заметил и не понял. Спросить бы Никиту Валентиновича, да какой с него спрос. А ведь он хорошо знал этот лес, лучше остальных, потому что исходил его вдоль, поперек и по диагонали, разыскивая отделившиеся и удравшие на вольный выпас пчелиные семьи. Безусловно, Никита Валентинович показал бы кратчайшую дорогу, кабы не лежал бессмысленной колодой внутри деревянного ящика. Вокруг которого, в спонтанном зрительском амфитеатре, прямо на снегу сидела растерянная публика.

Тем временем начинало подмораживать.

– Вставайте, – сказал Афанасьев Петр, приходившийся покойному какой-то неблизкой родней. – Вставайте, хватит тут уже. Скоро темнеть будет.

И все встали. Включая Никиту Валентиновича, который подскочил так резко, что сбил головой крышку гроба.

В тот раз нас не было на той поляне: мы пришли туда случайно и, слава богу, здорово позже, застав лишь гроб; крышка валялась рядом, и природа, не терпящая пустоты, к тому времени уже заполнила ящик снегом и сосновыми иголками так, что он выглядел почти естественным атрибутом поляны, не пугающим и ничуть не мрачным. Разве что крупноватым: Никита Валентинович относилсяк к тому типу высоких русоволосых мужчин, которые говорят про себя, что якобы ведут свой род от викингов.

Мы не присутствовали на поляне в момент воскрешения пасечника, потому что, в отличие от того же Афанасьева, еще не были знакомы с покойником, а шляться на похороны ко всем подряд – просто из интереса к похоронам – мы не большие любители. Говорят, Никита Валентинович действительно быстро вывел своих провожатых из лесу и доставил их к собственному своему дому, где вся публика целых три дня праздновала отмену похорон, пока кто-то первым не опомнился и не спросил:

– А где ж Валентиныч-то?

Хозяина нигде не было. Более того: никто из его гостей не смог вспомнить, когда видел его в последний раз. По рассказам участников застолья выходило, что видели пасечника чуть ли не на подходе к дому, а больше – нет; но вроде бы кто-то замечал его во дворе, или – вроде бы – в сенях, или даже – вроде бы – за столом; никто, однако, не смог поклясться, что действительно видел Никиту Валентиновича именно в этот раз, а не на праздновании его дня рождения в прошлом году. И наконец все все поняли. Мертвецовы гости, протрезвевшие от ужаса, кублом выкатились на крыльцо – тут-то им навстречу и шагнул Никита Валентинович, и никому уже не было дела, что на покойнике ватник, ушанка и высокие рыбачьи сапоги; что в руках у него ведро кальмаров; что борода его заиндевела так, как никогда не индевеют бороды мертвецов. Словом, никому не было дела до того, что Никита Валентинович живой. С криками и воплями разбежались от бедного пасечника его друзья, родственники и соседи, и лишь спустя четыре месяца, специальным постановлением поселкового совета, было решено считать Валентиныча живым – да и то лишь потому, что мед у покойника был лучшим, а после его смерти полезла на рынок всякая шушера, безбожно льющая в продукт сахарную патоку.

– А как же гроб? – спросили мы Никиту Валентиновича.

– А что гроб? – удивился пасечник. – Стоит где стоял, кому он нужен с лыжами.

– Лыжи ведь открепить можно, – неуверенно сказали мы.

– Можно, – согласился Никита Валентинович. – А кому нужны лыжи, на которых гроб стоял?

И добавил:

– Нет, дорогие. Гроб, хоть однажды постоявший на лыжах, обречен стоять на лыжах всю свою жизнь.

Если будете в Южнорусском Овчарове, любой деревенский житель покажет вам поляну, на которой стоит деревянный ящик с откинутой крышкой. Лыж почти не видно: летом они зарастают травой, зимой тонут в снегу; но они есть. Сам же гроб Никиты Валентиновича стал одной из лесных примет.

– Пойдете через лес, увидите гроб на поляне, сразу направо сворачивайте, – скажут вам, объясняя дорогу к пляжу. – Там спуск к морю удобный.

– А вы правда живой? – все-таки не выдержали мы и задали Никите Валентиновичу этот вопрос.

Пасечник, впрочем, не обиделся.

– Живее некуда, – захохотал он прямо в улей, и несколько десятков рабочих пчел сели на его шляпу. – Хотя многие и не верят. Но вы-то хоть поверьте, – добавил он, разгибаясь и оборачиваясь. Улыбка на его лице не показалась нам слишком уж веселой; впрочем, чересчур печальной она тоже не была.

– А как все произошло на самом деле? – спросили мы.

– Да кто ж теперь упомнит, – ответил Никита Валентинович. – Я и сам все забыл, сколько времени прошло.

«Сколько времени прошло»! Да полгода прошло, не более: Никита Валентинович умер в декабре, а за медом мы к нему заехали в июне.

– Помню, в карты играли, – сказал Никита Валентинович, – у ваших соседей. Проиграл я, когда дело к обеду уже было. Устал, спать хотел, глаза прямо сами закрывались. Говорят, домой пошел в чем сидел – а зима ведь, холодно. Говорят, Василий меня догнал, тулуп силой надел. Не помню я. Потом вроде домой пришел и спать лег. А проснулся – стою у крыльца, в руках кальмары, а все на меня смотрят и вопят, будто я умер.

– Повезло вам все-таки проснуться тогда, на поляне, – сказали мы, – а то похоронили б, и поминай как звали.

– А я тогда и не проснулся, – сказал Никита Валентинович.

– Как?

– Да так, не проснулся и все. Снилось, что холодно мне, что зима, что лес кругом, и будто все одеты нормально, а я один как дурак. Но правильно вы говорите: повезло мне.

– То есть, значит, когда из гроба встали в лесу, то все еще спали?

– Спал, конечно. Если б не спал, прям там на месте и помер бы поди. Хорошенькое дело, в гробу проснуться.

Вот это да.

– Но гости, они ж три дня у вас гуляли, они-то почему решили потом, что вы мертвый? Вы ж их из леса вывели. Они ж за вами шли своими ногами. И своими глазами вас видели. И своими ртами разговаривали. Почему потом они так?

– А кто их знает, почему. Я вот что думаю: кто рядом со спящим долго пробудет, тот потом сам как спящий. Разве нет? Не замечали? А потом, значит, спящий просыпается, ну и они как бы тоже, с ним вместе.

«А кто долго рядом с мертвым, тот сам как мертвый? А если мертвый – рядом с живыми, то он сам как живой?» – хотелось спросить нам, но мы не спросили: зачем задавать вопросы, ответы на которые очевидны, что способны запутать все дело.