Полная версия

Евреи в царской России. Сыны или пасынки?

В 1479 году великий князь московский Иван III побывал в Новгороде после присоединения его к Московскому государству. До него дошли слухи о мудрости, красноречии и благочестивой жизни тайных еретиков Алексея и Дионисия, которые и при ближайшем знакомстве произвели на государя столь сильное впечатление, что он тут же предложил им переехать в Москву. В столице они были назначены протопопами главных храмов Русской церкви: первый – Успенского, второй – Архангельского соборов Кремля. По прибытии в Белокаменную, те сразу же спознались с главой Посольского приказа дьяком Федором Васильевичем Курицыным, полиглотом, человеком европейски образованным, который-то и стал «главным печальником московских еретиков». Похоже, однако, что к религиозному вольномыслию Курицын пришел независимо от новгородцев, а именно в бытность в Венгрии и Валахии, где находился с дипломатической миссией и общался с последователями великого чешского реформатора Яна Гуса. Проникшись идеями гуситов, он горой стоял за ликвидацию церковных земель, что весьма импонировало Ивану Васильевичу.

Вокруг Федора Курицына создался кружок, который враги считали главным оплотом еретиков. Среди его непременных участников брат Курицына Иван Волк, дьяки Истома, Сверчок, писарь Иван Черный и многие, многие другие. Примечательно, что к ереси примкнула невестка великого князя Елена Волошанка, что удивления не вызывает. Воспитанная в православии своим отцом, валашским господарем Стефаном III, она в то же время была научена и религиозной терпимости (канцлером Двора был иудей Исаак бен-Вениамин Шор из Ясс). К тому же, на нее так же могли оказать влияние популярные в Валахии идеи гуситов. Важно и то, что Елена могла общаться в родных пенатах и с самим Федором Курицыным, который нередко наезжал в Валахию, а в 1483 году стал московским послом при Дворе Стефана III.

За великокняжеской невесткой последовала часть придворных, вознамеривавшаяся использовать новую веру во внутренней борьбе за власть. Даже сам Иван III временно «склонил слух» к ереси: впрочем, как это убедительно показал американский историк Александр Янов, царь проводил тогда политику конфискации монастырских земель, и критика «стяжателей» лила воду на эту его мельницу…

В течение семнадцати лет еретики, число коих, по некоторым подсчетам, умножилось до полутора тысяч (!), якобы ухитрялись держать свое учение в тайне, пока об их «кознях» не проболтался спьяну «жидовствующий» поп Наум. Тогда-то, в 1487 году и забил тревогу истый ревнитель православия Новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов). Он направил государю извет, писанный совместно с помощником Дмитрием Герасимовым и католическим монахом обители св. Доминика Вениамином, в котором изобличил все «тягчайшие» вины «кощунников». При этом был противником всяких диспутов с еретиками, но призывал созвать церковный собор, чтобы «их казнити – жечи да вешати». Ему не давали покоя лавры ревнителя веры Христовой, испанского короля с его инквизиторскими аутодафе, о необходимости коих он и сигнализировал в Первопрестольную. Призывал последовать примеру «Шпанской земли», где еретиков «казнили многими казнми и многими ранами, да и сожгли… Да мучили их многыми разными муками, да и пережгли всех…. а животы (собственность) их и имения на короля поймали… А слава… и хвала того шпанского короля пошла по всем землям по латинской вере, что на лихих крепко стоит»[3].

Новгородский владыка при всей своей пылкости и прямолинейности был удручающе непрозорлив. Надо же было понимать, что великий князь был непримиримым борцом с латинством. А Геннадий в своем обличении еретиков прибегал к помощи прелата и с воодушевлением возносил хвалу «шпанскому» королю. С точки зрения Москвы, восторги, расточаемые еретикам-католикам, были столь же неуместны, как и их жертвам. Из-за этой его связи с папистами энергичная деятельность Геннадия не могла иметь желанного успеха. Мало того, совершенно неожиданно для сего неистового обличителя некоторые из еретиков открыто выступили против него. Так, новгородский чернец Захар, пользовавшийся большим влиянием в псковском Немчинове монастыре, повел решительное наступление на владыку, рассылая по городам грамоты с «лайбою» (бранью), обвиняя самого его в ереси. И покровительство ему оказывал не кто иной, как сам великий князь! Когда Геннадий попытался выслать дерзкого чернеца вон, в пустынь, сам Иван Васильевич вступился за Захара и отослал назад, в Немчинов. Этот Захар поставил Геннадия в положение обороняющегося: «Зовет мя еретиком, а яз не еретик», – робко оправдывался он. Видно, что Геннадий принужден был не столько «растерзать утробы» своих врагов, сколько защищать свою собственную особу. Дело дошло до того, что в результате опалы он какое-то время даже не мог выехать в Москву.

Не удивительно поэтому, что Державный отнесся к доносу Геннадия прохладно. Его инквизиторское усердие не встретило поощрения в Кремле. Разногласия в сем вопросе между Новгородом и Москвой были столь значительны, что владыке стало казаться, будто «Новъгород с Москвою не едино православие». Из всех преступлений, инкриминируемых еретикам Геннадием, государь признал только обвинение в иконоборстве и, скрепя сердце, дал ему разрешение «обыскать» и в случае необходимости «понаказать» еретиков. Однако наказанию подверглись лишь несколько (третьестепенных по значению) участников движения, виновных в открытом иконоборстве. Наиболее же видные еретики, так или иначе связанные с великокняжеской властью, никак не пострадали и всемерно противодействовали уничтожению секты.

Но ревнители Христовой веры шли в решительное наступление, и тучи над новгородцами сгущались. В 1489 году новым митрополитом Руси стал Симоновский архимандрит Зосима, которого ортодоксы тут же окрестили «вторым Иудой» за то, что тот не был склонен к жестокой расправе над еретиками. На церковном соборе 149° года (под водительством того же Зосимы) ересь подверглась осуждению, а ее сторонники были названы «сущими прелестниками и отступниками». Еретики упорно отрицали свою вину, но собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Многих из них отправили к Геннадию в Новгород, и архиепископ распорядился за чинимые святотатства «бить их кнутом», а также встретить их за сорок верст от города, надеть на них вывороченную одежду, шлемы из бересты с мочальными кистями и соломенные венцы с надписью «се есть сатаниново воинство». Их сажали на лошадей лицом к хвосту, а народу было велено плевать на них и улюлюкать: «Вот хулители Христа, враги Божий!». Затем на головах «поганых» зажигали шлемы из бересты…

Для борьбы с «неверными» были наново прочитаны основные церковные книги, и все чуждое православной традиции из них нещадно изымалось. По инициативе неистощимого Геннадия была полностью переведена на русский язык Библия (с изобретением книгопечатания она потом будет напечатана в Остроге в 1580-1582 гг.), а также некоторые полемические сочинения. Свою роль в идейной борьбе с «еретиками» сыграли и составленные преподобным Нилом Сорским Жития Феодора Студита и Иоанна Дамаскина, где открыто осуждалось иконоборчество.

Тема отступничества стала особенно актуальной в 1492 году, когда, согласно христианскому исчислению, окончились семь тысяч лет от сотворения мира. Час пришел, а предсказываемый конец света почему-то не наступал, что дало повод к еретическим мыслям, сомнениям в вере, превратным толкованиям Библии. «Если бы Христос был Мессией, – говорили сектанты православным, – то почему же он не является в славе, по вашим ожиданиям?» Понятно, что это было весомым аргументом в пользу учения еретиков.

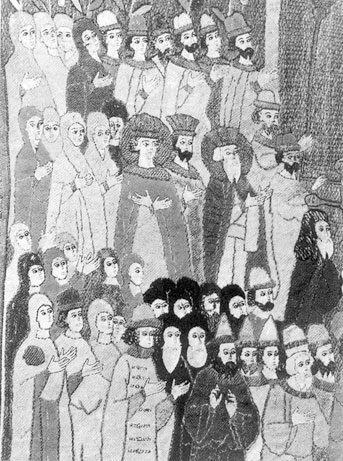

Изображение семьи Ивана III на шитой пелене того времени

Наиболее ярким, сильным и неустрашимым противником ереси стал игумен Волоцкого монастыря Иосиф (Санин), возгласивший: «Ныне шипит тамо змий пагубный, изрыгая хулу на Господа и Его матерь». Наиболее полно критика сектантов изложена в его сочинении «Просветитель». Он вопиял: «С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси. В домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении о вере пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников Христа: с ними дружат, пьют и едят и учатся у них жидовству». Примечательно, что, составляя сию «книгу на еретиков», преподобный Иосиф был весьма тенденциозен. Он всячески стремился слить воедино «ересь Алексея» и «ересь Федора Курицына», изобразив их единой жидовской ересью, сиречь чистым иудаизмом. Понятно, что обвинение в жидовстве крылось в обычной манере средневековой полемики обвинять своих противников в наиболее зловредных с христианской точки зрения взглядах.

Между тем, его предшественник Геннадий уличал в этом лишь некоторых новгородцев. Что до московских еретиков, то их в «жидовстве» не обвинял никто. Да и трудно было отыскать черты иудаизма в похвалах «апостольских и евангельских», вышедших из под пера Федора Курицына и его товарищей. К тому же, многие факты, приводимые Волоцким, в пользу «жидовства» своих противников, оказывались голословными и доверия не вызывали. Откуда, к примеру, ведомо было, что они хулу на евангельские и апостольские писания изрыгали, если делали это, только встретив кого «из простых», причем с глазу на глаз? Озадачивало и то, почему у этих самых жидовствующих не было малейших признаков иудейской обрядности? Иосиф утверждал, что так повелели сами жиды, дабы держать в тайне свое учение, но было совершенно непонятно, отчего русские вольнодумцы так слепо и безропотно им подчинились. Чтобы доказать свое в ход шли сомнительные, не поддававшиеся проверке факты: якобы Ивашка Черный и Игнат Зубов пустились в бега за море и перед тем обратились в жидовство.

Дальше – больше. Преподобный Иосиф убеждает духовника государя Нифонта открыть глаза Ивану Васильевичу, очистить церковь от неслыханного доселе соблазна и свергнуть митрополита Зосиму. И тот отлучается от метрополии, вроде бы «за страсть к вину и нерадение к церкви» (на самом же деле – за мягкотелость и потворство «кощунникам»). Казалось бы, победа, но поверженные добиваются назначения архимандритом Юрьева монастыря, что в Новгороде, монаха Кассиана, тоже тайного еретика. Последний вновь устраивает свои «злобесные» сборища. И вновь сие «осиное гнездо» уничтожает бдительнейший архиепископ Новгородский Геннадий!

Но даже и после этого ересь не ослабела. Как отмечает «Еврейская энциклопедия», ее позиции даже усилились, когда сын тайной сектантки княгини Елены Волошанки царевич Дмитрий был объявлен наследником престола и в 1498 году в Успенском соборе Кремля торжественно венчан шапкой Мономаха. Тогда в опалу попала Софья Палеолог, ибо открылось, что по ее наущению Дмитрия пытались отравить. По счастью, меры безопасности в Кремле были тогда усилены, и знахарки, доставлявшие яды Софье, были схвачены и утоплены в Москве-реке.

Но что не смог сделать яд – сделала ловкая византийская интриганка. Уже с августа 1501 года великим князем всея Руси и соправителем отца именуется ее сын Василий Иванович. Какое-то время Дмитрий и Елена продолжали жить в Кремле, но вскоре государь их «посадил в камень и железа на них положил». На настойчивые расспросы о причинах смены наследника Державный отвечал уклончиво: «Который сын отцу служит и норовит, отец того боле и жалует, а который не служит и не норовит, того за что жаловать?». Впрочем, историки связывают сию опалу не только с каверзами Палеолог. Виной тому и международная обстановка: Иван, воевавший с Польско-Литовским государством, был заинтересован в поддержке духовенства Западной Руси – с этой точки зрения его связь с еретиками была неблагоприятным фактом; кроме того, отец Елены Стефан III перестал быть военным союзником Москвы. Мало того, он в 1501 году задержал у себя русских послов во главе с Дмитрием Ралевым, что было расценено как акт откровенно враждебный. Важно и то, что Василия Ивановича очень поддерживал Иосиф, требовавший самых крутых мер против еретиков.

Державный несколько раз приглашал преподобного к себе для беседы. Известно, что Волоцкий говорил с ним о «конечной муке» для всякого «начальника», знавшего о еретиках и не «предавшего» их. И монарх сознался, что «ведал ересь» и просил простить ему его прегрешения. Можно понять, как много значила эта уступка для великого князя, который еще недавно «во всем послушаша» Курицына. Однако ценой уступок, ценой почти унизительного разговора с главным «обличителем», суровый прагматик Иван хотел спасти то, что, по-видимому, больше всего привлекало его в ереси: идею полной или хотя бы частичной конфискации монастырских вотчин. «Государь, – парировал Иосиф, – подвинься только на нынешних еретиков, а за прежних тебе Бог простит». Когда же Иосиф стал высказываться в пользу жестокого наказания, Иван резко прервал беседу. Он стоял на том, что надобно искоренять разврат, но без казни, противной духу христианства. Так что, «многие действительные или мнимые еретики умерли спокойно; а знатный дьяк Федор Курицын еще долго пользовался доверием государя и был употребляем в делах посольских».

И когда в августе-сентябре 1503 года в Москве был созван собор, Иван намеренно не включил вопрос о ереси в его повестку, но сосредоточился на вопросах упразднения церковного землевладения и церковных поборов (за что как раз ратовали еретики). И хотя соборяне вопреки его воле высказались в защиту монастырских вотчин, Иван добился отмены оплаты за поставление священнослужителей.

Примечательно, что первейшей жертвой сего постановления стал обличитель ереси Геннадий, который, вернувшись из Москвы в Новгород «начал мзду брать с священников за ставление и еще больше прежнего» вопреки обещанию, данного на соборе, и в результате «оставил свой престол неволею». Едва ли причиной удаления сего пастыря стали происки «покровителей жидовства», его оклеветавших, как полагал биограф Петр Градницкий. Геннадий был пойман с поличным. Потому-то великий князь и митрополит свели его с престола и заключили под арест: «владыку Геннадия взяли, и казны попечатали и поехали к Москве». Он был помещен в Чудов монастырь, где и кончил свои труды и дни. Впрочем, некоторые историки видят в этой опале и низложении руку Ивана III, не простившего Геннадию его слишком усердную борьбу с еретиками.

А преподобный Иосиф сокрушался бездействием Ивана Васильевича: «Уже тому другой год велика дни настал, а он государь не посылывал, а еретиков умножилося по всем городом, и християнство православное гинет от их ересей». Он гремел красноречием, грозно обличая жидовствующих, и требовал для них самой лютой казни, для чего объявил сектантов отступниками, ибо, согласно традиции, казни подвергались не еретики, а именно отступники от истинной веры. И неважно, что многие из них покаялись: раскаяние, вынужденное пылающим костром, настаивал преподобный, не есть истинное и не должно спасти их от смерти, потому они «огнем сожжены бысть»[4]. Забавно, что в качестве примера Волоцкий приводил примеры казней преимущественно из Ветхого Завета, в приверженности к которому он как раз обвинял еретиков. На это потом прямо укажет преемник вождя нестяжателей Нила Сорского старец Вассиан. Он выступит против суровой расправы с покаявшимися еретиками, а Иосифа едва ли не самого заклеймит жидовствующим: «Аще же ты повелеваеши брата брату согрешивша убити, то вскоре и субботство будеть и вся ветхого закона».

Наконец, зимой 1504 года «Иван Васильевич и сын его Василий Иванович с отцом своим Симоном митрополитом всея Руси и со епископы со всем собором обыскаша еретиков и повелеша лихих смертною казнию казнити. И сожгоша их в клетке 27 декабря 1504 года». А вот другое летописное свидетельство: «Того же лета князь великий Иван людей жег ересников развратников веры христианския многых».

Некоторые российские историки, по существу, оправдывают эту варварскую казнь. По их разумению, «лжеучение» еретиков, суть не что иное, как «идеологическая диверсия», «опаснейшая угроза самому бытию Руси», и для устранения этой самой опасности все средства хороши. В этой связи вызывает интерес позиция Николая Карамзина, который хотя и признает, что «сия жестокость скорее может быть оправдана политикою, нежели Верою христианскою», тем не менее, оставляет последнее слово за Иваном III: «Если явный дерзостный соблазн угрожает церкви и государства, коего благо тесно связано с ее невредимостью: тогда не митрополит, не духовенство, но государь может справедливым образом казнить еретиков. Сия пристойность была соблюдена: их осудили, как сказано в летописях, по градскому закону». Историограф добавляет: «Великий князь решился быть строгим, опасаясь казаться излишне снисходительным в деле душевного спасения».

На самом деле, это решение претило великому князю, так долго и отчаянно сему противившемуся. С его стороны оно было вынужденной уступкой – ревнителям веры и примкнувшим к ним сыну Василию. Как точно сказал историк, «наконец, Иван III сдался». При этом государь тяжело переживал эту свою духовную капитуляцию. Иные исследователи говорят даже о резком переломе, произошедшем тогда в сознании Державного.

Характерно, что на смертном одре Иван Васильевич решил покаяться перед «жидовствующим» Дмитрием. За день до своей кончины, когда церковь праздновала память великомученика Дмитрия Солунского – небесного покровителя великокняжеского внука, он «приказал привести к себе Дмитрия и сказал: «Дорогой внук, я согрешил против Бога и тебя тем, что заточил тебя в темницу и лишил наследства. Поэтому я молю тебя о прощении. Иди и владей тем, что принадлежит тебе по праву». Государь получил от внука желанное прощение, что вызвало у присутствующих слезы умиления. Однако когда Дмитрий вышел, его, по приказу уже нового великого князя Василия, тут же схватили и бросили в тюрьму.

По мнению писательницы Алины Ребель, ересь жидовствующих стала одним из разрушительных факторов в отношениях между славянами и евреями, которые поплатились за безрассудство исторически недальновидных сектантов. Есть, однако, и полярно противоположные оценки: ересь будто бы имела важное просветительское значение для русской цивилизации и культуры. Исследователи Лев и Наталья Пушкаревы отмечают высокую интеллектуальность сектантов, способствующих русскому духовному возрождению. А корифей исторической мысли Сергей Платонов подчеркивал, что созданное еретиками настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло в России. Академик Дмитрий Лихачев резюмировал: «Движение жидовствующих имело серьезное прогрессивное значение, будя мысль, вводя в крут образованности новые книги, создав в конце XV – начале XVI века большое умственное возбуждение». В этом контексте расправа над еретиками толкуется уже как акт воинствующего мракобесия.

Существенно то, что именно с тех самых пор, как запылали костры, в которых сжигали жидовствующих, евреев на Руси начали воспринимать как «антихристов», квинтэссенцией зла и извращенности. Русский посол в Риме Дмитрий Герасимов (в прошлом сподвижник Геннадия Новгородского) заявил в 1526 году: «Евреи для нас отвратительнее всех, даже простое упоминание их имени внушает нам отвращение; мы не позволяем им приезжать в нашу страну, поскольку это мерзкие и злобные люди». Своего апогея антисемитская истерия достигнет в Московии при внуке Ивана III, деспотичном Иване Грозном, о коем писали: «Как ни был он жесток и неистов, однако же не преследовал и ненавидел никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа: их он либо сжигал живьем, либо вешал и бросал в воду». Но Иван Васильевич уходил из жизни, не ведая о сих мрачных последствиях: он не запирал от иудеев рубежей, продолжал вести переписку с надежным «жидовином» Кокосом и получил, наконец, благословение от несправедливо обиженного им внука.

Тишайший прозелит Алексей Михайлович

Во времена Тишайшего царя всея Руси Алексея Михайловича (1629-1676) был чрезвычайно популярен сюжет из библейской «Книги Есфирь» о чудесном спасении евреев от погибели, замышленной высшим сановником персидского царя Артаксеркса, злокозненным Аманом. Хвалебные вирши во славу защитницы своего народа Есфири слагали многие российские пииты. Известный вития русского XVII века Симеон Полоцкий возглашал:

Есфирь подобие есть спасительница,Яко бе рода си заступница,Меч отвративши, уже изощрённый,На исраилтян главы извлечённый.Однако некоторые юдофобствующие церковники толковали историю Есфири на свой лад. Архимандрит Черниговского Елецкого монастыря Иоанникий Галятовский (ок. 1617-1688) очень даже сочувствовал антисемиту Аману и назвал его «несчастным», убиенным коварными жидами. Этот выпускник Киевской коллегии испытал на себе заметное польское влияние и не только проникся фанатическими воззрениями католиков, но и перенял у них приёмы изощрённой юдофобии. В своём трактате «Мессия правдивый» (Киев, 1669), посвященном царю Алексею Михайловичу, этот, как он себя называет, «недостойный иеромонах», пожалуй, впервые в православной литературе излагает «свидетельства» осквернения евреями просфоры, убийства христианских младенцев в ритуальных целях, заражения колодцев и тому подобные претензии, характерные для польских источников. И подобно «несчастному» Аману, Иоанникий требует истребить всех евреев: «Мы, христиане, должны ниспровергать и сожигать Жидовские божницы, в которых вы хулите Бога; мы должны вас, как врагов Христа и христиан, изгонять из наших городов, из всех государств, убивать вас мечем, топить в реках и губить различными родами смерти». Вызывает удивление, что авторитетный историк Николай Костомаров, отметив, что Иоанникий вознамерился побудить царя «принять надлежащие меры против иудейских козней», умолчал о призыве архимандрита к геноциду.

При этом Галятовский объявлял царя своим ревностным единомышленником: «Яко Христос ненавидит жидов неверных, в некрестии затверделых, врагов и злобонцов своих…. так и Ваше Пресветлое Царское Величество, наследуючи Христа Царя Славы, ненавидишь жидов неверных…. не позволяешь [им] меж верными христианами в земле Твоей и царстве Твоём житии». И в этом утверждении «недостойный иеромонах» не одинок. Историк Александр Пятковский, а следом за ним и современный публицист-почвенник Анатолий Глазунов сводят политику царя к тотальному изгнанию иудеев из городов и весей Московии, да и всех завоёванных земель. Самого же Тишайшего они объявляют таким же отчаянным врагом иудеев, как и свирепый Иван Грозный, который, как известно, объявил: «Жидам ездити в Россию непригоже, для того, что от них многие лиха делаются», а при взятии Полоцка приказал всех евреев, не пожелавших креститься, утопить в Двине.

Действительно, царствование Алексея Михайловича иногда ассоциируется с Хмельнитчиной, названной евреями «гзерот тах» («Господни кары 54°8 (1648)») – эпохой бед и зверской жестокости. Тогда в погромах, учиненных в Украине и Молдавии казаками гетмана Богдана Хмельницкого, погибло более loo тысяч человек, около четверти местного еврейского населения. «Не приказывал я убивать невинных, а только тех, которые не хотят пристать к нам или креститься в нашу веру», – говаривал гетман-изувер после очередного погрома и совершал новые – в Немирове, Тульчине, Яссах. Но православный царь Алексей за ту кровавую вакханалию никак не в ответе, ибо казаки Хмельницкого не находились под российским владычеством, не подпадали под действие русских законов. И, что ещё более важно, геноцид никак не сопрягался с национально-религиозными принципами русского государства, с благочестием самого Тишайшего государя.

Царь Алексей Михайлович

Такое прозвание он получил, поскольку обладал замечательно мягким, добродушным характером, был, по словам беглого дьяка Григория Котошихина, «гораздо тихим». Современники отмечали набожность и глубокую религиозность Алексея Михайловича. Очень точную и ёмкую характеристику дал ему историк Сергей Платонов: «Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души… Средство к спасению души царь видел в строгом последовании обрядности и поэтому очень строго соблюдал все обряды… Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной… Он ревниво оберегал чистоту религии и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей… Ко всему окружающему он относился с высоты религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлечённых нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась полным житейского смысла тёплым отношением к людям». Монаршая порфира воспринималась Алексеем как власть, установленная Богом, назначенная для того, чтобы «рассуждать людей вправду» и «беспомощным помогать». И слова, сказанные им князю Григорию Ромодановскому: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать людей своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере вправду», – стали смыслом и целью его державных полномочий, постоянной твёрдой формулой государевой власти.