Полная версия

Практическая энциклопедия цветовода

Разросшиеся стебли необходимо подвязывать к опорам-колышкам, иначе под тяжестью бутонов и цветков они гнутся и нередко ломаются. Каждый побег с бутоном подвязывают к отдельному колышку. При этом все боковые побеги, лишенные бутонов, вырезают. Сильные, хорошо развитые побеги можно использовать для черенкования.

Уход во время цветения

С начала сентября зацветают отдельные растения однолетней гортензии от раннего весеннего черенкования. В условиях правильного и заботливого ухода эти растения – «одиночки» или «выскочки», как их называют в обиходе, – ничуть не уступают по качеству цветков прошлогодним гортензиям. Цветение таких «одиночек» продолжается до декабря, а иногда и до января.

Для букета гортензии срезают с полностью распустившимися соцветиями. Срезанные растения способны стойко сопротивляться увяданию, черпая силы из собственных запасов да воды в вазе. С течением времени эта борьба сказывается на окраске цветков – она приобретает иные тона либо слегка угасает.

Агротехника выращивания гортензий в открытом грунте

Открытый грунт довольно рискован для круглогодичной культуры гортензии, однако при исполнении определенных мер предосторожности растения могут «прописаться» и в нем.

Гортензия метельчатая, о которой мельком упоминалось в начале главы, в силу особенностей своего строения и развития – самая приспособленная среди всех гортензий к жизни в открытом грунте. При этом она еще и удивительно хороша собой. Особенно выделяется крупноцветная разновидность ее – Грандифлора, с очень крупными кистями цветков. Поэтому среди прочих кандидатур преимущество выбора ее для разведения в отрытом грунте очевидно.

Подготовка грунта

Весной, за две-три недели до посадки, в грунте отрывают яму диаметром и глубиной не менее полуметра. Вынутый грунт перемешивают с торфом, песком и перепревшим навозом. При этом на каждую яму добавляют минеральные удобрения: 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Обогащенной землей яму заполняют до краев. При групповой посадке расстояние между соседними ямами выдерживают в пределах 40—50 см.

Посадка

В качестве посадочного материала используют укоренившиеся черенки. Черенок сажают глубоко, так, чтобы его корневая шейка была засыпана землей на 5—10 см. Вокруг посаженного черенка выкапывают неглубокую бороздку – для безопасного полива.

Уход во время роста

На новом месте гортензии укореняются в течение всего лета. Весь уход за растениями заключается в регулярных поливе, прополке и рыхлении земли. В конце лета полив сокращают – созревание древесины должно сопровождаться умеренной влажностью. Хорошо одревесневшие побеги – залог успешной зимовки растений. При частых, обильных осенних дождях растения защищают парниковыми рамами, которые устанавливают над ними на высоких опорах.

Подготовка к зиме

С наступлением заморозков гортензии готовят к зимовке. У них удаляют все неопавшие листья, травянистые невызревшие верхушки стеблей обрезают, сами стебли пригибают к земле и фиксируют в таком положении, пришпиливая их дугами. При устойчивом понижении температуры до -5 °С стебли засыпают сухими древесными листьями слоем до 10 см и накрывают сверху деревянным ящиком (верх дном). Пленка или рубероид на ящике добавит месту зимовки влагонепроницаемости.

Уход после пробуждения

С приходом теплых весенних дней гортензии освобождают от укрытия и стебли обрезают до основания. Землю вокруг растений рыхлят и в сухую погоду обильно поливают. Таким образом стимулируется рождение хорошо ветвящегося куста.

В течение лета гортензии поливают водой и один раз в неделю – жидким удобрением. В середине июля подкормку прекращают. По мере роста каждый побег кустовых гортензий подвязывают к отдельному колышку.

Выращивание штамба

При желании вырастить штамбовую гортензию из отрастающих побегов куста оставляют один, наиболее развитый и прямой. Его побуждают к максимальному росту, лишая «компании» всех появляющихся на нем боковых побегов. Когда штамб достигнет желаемой высоты, верхушку его для образования кроны прищипывают. По мере развития кроны все слабые и лишние побеги вырезают, оставляя только самые сильные. Штамб привязывают к опоре-колышку, на конце которого прикрепляют проволочный каркас. Привязывая к каркасу ветки кроны, можно придать последней ту или иную желаемую форму.

На штамбе обыкновенной гортензии (Отакса) хорошо прививать розовую гортензию. Крона из ее соцветий наиболее впечатляюща и красива. Для штамбовой культуры также используют растения, лишившиеся по каким-либо причинам цветения и вынужденные вести вегетативный образ жизни. Обретя с прививкой цветущую крону, они словно рождаются заново.

В конце июля штамбовые гортензии необходимо выкопать и пересадить в деревянные или пластмассовые кадки размером 30х30х30 см. После этого растения убирают в парники, где их притеняют и опрыскивают. Постоянное обитание штамбов в кадках – лучший выход для сохранения культуры. Надземная часть штамба не выдерживает морозов, поэтому зиму растения вынуждены проводить в условиях закрытого холодного помещения.

Каждой весной кадки прикапывают в открытый грунт, где растения растут, развиваются и цветут вплоть до первых осенних холодов.

Подготовка к зиме

У остающихся зимовать в открытом грунте кустов в конце сезона, после отцветания, стебли укорачивают, обрезая на треть или наполовину. Затем кусты пригибают к земле и укрывают вышеприведенным способом.

Агротехника выращивания комнатной культуры гортензии

Гортензию довольно легко выращивать в комнатных условиях, чему способствует врожденное домашнее начало растения.

Посадка и уход во время роста и цветения

Начало жизни комнатной гортензии дает укоренившийся черенок. Его в виде верхушки молодого побега, срезанной с маточного растения, укореняют в течение трех недель в условиях «влажной камеры»: в глубокой плошке, накрытой стеклом, либо в горшке, закрытом опрокинутой банкой или стаканом. Обзаведшийся корнями черенок сажают в 13-сантиметровый горшок, заполненный смесью из дерна, торфа и перегноя в равных частях. Рост и развитие растения стимулируют регулярным поливом и опрыскиванием.

При выращивании кустика верхушку растения прищипывают и дают сформироваться 2—4 побегам. Все побеги, появляющиеся в пазухах или от корней, выщипывают. Раз в неделю применяют подкормку раствором нитрофоски (2—3 г на 1 л воды). При этом подкормку лучше всего производить снизу, через поддонник горшка. Дождавшись впитывания жидкости, поверхность кроны растения и земли горшка опрыскивают чистой водой.

Если молодые побеги изгибаются под тяжестью листвы и бутонов, их подвязывают к дополнительным опорам в виде колышков.

Лучшее место для цветущей гортензии в комнате – подоконник. Яркое солнце, однако, ускоряет отцветание, поэтому днем растения слегка притеняют. После цветения гортензии обрезают, удаляя увядшие соцветия с частью побега.

Период покоя

Зимой гортензия должна отдохнуть, согласно заложенному в ней биологическому ритму, спад активности длится 60—70 дней. Право на отдых растения поддерживают соответствующими мерами – резким ограничением полива и сменой месторасположения на самую прохладную часть комнаты (либо подвал).

Уход после пробуждения

Январь – время начала пробуждения комнатных гортензий. Растения очищают от отмерших и старых желтых листьев, горшки обмывают, землю рыхлят. После этого подсохшую землю пропитывают водой и горшки с растениями устанавливают у светлого окна. Комнату умеренно проветривают.

Цветение

Появления первых соцветий следует ожидать в середине апреля.

При желании розовые и красные соцветия гортензий можно окрасить в сине-голубые тона. Для этого раз в неделю растения поливают раствором аммиачных квасцов (3—5 г на 1 л воды) либо сернокислого алюминия (3 г на 1 л воды).

Пересадка

Каждый год, весной или летом, после цветения, гортензию необходимо пересаживать, заменяя часть старой земли свежей, благодаря чему жизнь растения в условиях комнаты будет наиболее комфортной и продолжительной.

Защита гортензий от вредителей и болезней

Тля

В оранжереях на гортензии довольно часто нападают мелкие черные или светло-зеленые насекомые – бобовые или оранжерейные тли. Они повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них соки. Листья желтеют, цветки опадают, бутоны не распускаются. Эффективной мерой борьбы с вредителями служит опрыскивание. Растения опрыскивают раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды), настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового.

Трипс

Зловещий серебристый блеск листьев сигнализирует о первой пробе их на вкус оранжерейным трипсом. Повреждаясь вредителем в течение последующей трапезы, листья постепенно желтеют и отмирают. Избавить листья от личинок и взрослых особей трипса можно с помощью опрыскивания раствором карбофоса (35 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят неоднократно, с интервалом в 7 дней, до полного исчезновения вредителя.

Стеблевая нематода

Обитающая в почве стеблевая нематода начинает свою охоту с момента посадки растения. Проникая внутрь его, она вызывает такие характерные повреждения, как замедление роста и развития, коробление листьев, недоразвитие и уродливость цветков. На стеблях, в местах скопления нематод, возникают утолщения. Бороться с нематодой довольно трудно, поэтому следует заранее позаботиться о чистоте используемой почвенной смеси, которую перед посадкой подвергают стерилизации паром (100 °С в течение 30 минут). Поврежденные нематодой растения уничтожают.

Мучнистая роса

Появление на листьях пятен белого или серого мучнистого налета свидетельствует о поражении их этим грибным заболеванием. Мякоть листьев под пятнами становится с течением времени красно-бурой и отмирает. Справиться с мучнистой росой можно опрыскиванием листьев раствором фундазола (20 г на 10 л воды) либо опыливанием их молотой серой.

Серая гниль

Это заболевание поражает гортензии при повышенной влажности в оранжереях. Цветоносы, почки, листья, основания стеблей покрываются пушистым серым налетом и загнивают. Противостоят развитию и распространению болезни удалением и уничтожением пораженных частей растений, одновременно в оранжерее снижают влажность, умеренно используя полив и усиливая проветривание.

Хлороз и сухая пятнистость

Эти неинфекционные болезни могут развиться у горшечных гортензий. Хлороз (пожелтение) листьев связан с недостатком железа или повышенным содержанием извести в почве, сухая пятнистость возникает из-за высокой концентрации минеральных удобрений в почве (в последнем случае растения следует подкармливать только по влажной почве, чередуя каждую подкормку с поливом чистой водой).

Ирис

В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». Любимец солнца, отражающий свет особым переливающимся блеском своих лепестков, ирис издавна славится боевым цветком. В дореволюционной Франции ему выпала судьба служить эмблемой королевской гвардии. В пылу многих сражений, прямым участником событий, рея золотом на голубом, ирис утверждал победу человеческого духа над смертью.

Не меньшие заслуги снискал ирис и на мирном поприще. Здесь он известен с незапамятных времен. Родоначальник садовых форм растения, ирис беловатый, выращивался арабами в Древней Аравии. Оттуда паломниками-мусульманами он был распространен по побережью Средиземного моря, попал в Испанию, а затем в Европу.

В 1610 году ирисы подвигли знаменитого фламандского художника Яна Брейгеля увековечить их в серии рисунков. На них цветки запечатлены в модном для того времени особом декоративном «наряде» – с разноцветными окаймленными лепестками. Такой «наряд» – доказательство полным ходом шедшей уже тогда селекционной работы.

Наивысшего взлета культура ириса достигла в XX веке. Растение получило широкое признание во всем мире, а по количеству зарегистрированных сортов – более 30 000 – вышло на одно из первых мест среди многолетников.

Биологическая характеристика ириса

Ирис – представитель семейства касатиковых. Оно объединяет около 1800 видов растений. Ближайшим родственником его является гладиолус, общее их происхождение выдает особая, мечевидная, форма листьев. Многолетнюю корневую систему ирисов образуют толстые корневища, состоящие из укороченных годичных побегов. Каждый год после цветения из боковой почки корневища отрастает горизонтальный замещающий побег. Первоначально он развивается у поверхности земли, а затем при помощи корней втягивается вглубь нее. По величине и форме годичных звеньев корневищ, как по годичным кольцам деревьев, можно определить возраст растения, а также выяснить, насколько благоприятными были для него отдельные годы. «Ползучесть» корневищ не спасает надземную часть ирисов – каждой осенью она отмирает. Жизнь же самих корневищ продолжается до 8—12 лет.

Вегетация ирисов начинается в апреле. К середине мая ранние ирисы уже зацветают, остальные виды цветут в течение лета, вплоть до начала августа.

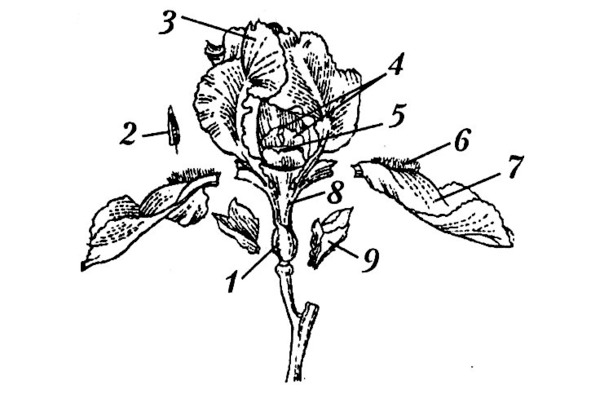

Строение цветка ириса загадочно и интересно. На примере бородатого ириса оно приведено на рис. 26.

Рис.26. Строение цветка бородатого ириса: 1 – завязь; 2 – пыльник; 3 – внутренняя доля околоцветника; 4 – надрыльцевые гребни; 5 – рыльце; 6 – бородка; 7 – наружная доля околоцветника; 8 – трубка околоцветника; 9 – листок обвертки

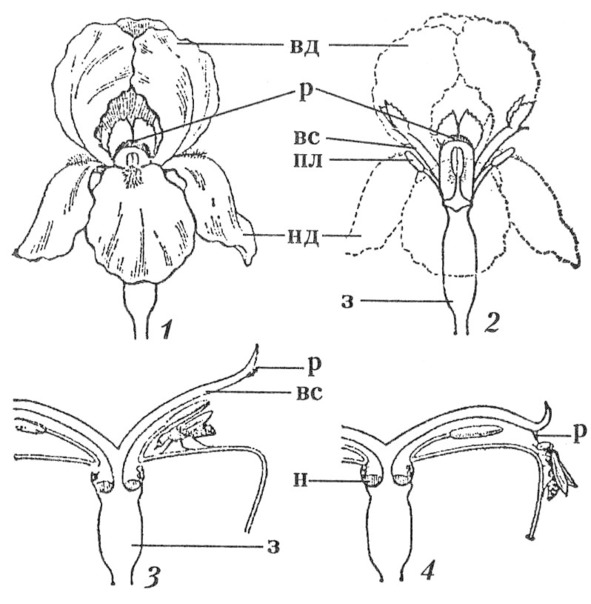

Кстати, «бородка» – отнюдь не одна лишь деталь украшения. Как у бородатого, так и у многих других видов, она служит более эффективному опылению насекомыми, направляя волосками их путь внутрь цветка. Каким образом происходит опыление, показано на рис. 27.

Рис.27. Схема строения цветка ириса (1 и 2) и способ его опыления (3 – в начале цветения, 4 – в конце цветения): нд – наружные доли околоцветника; вд – внутренние доли околоцветника; вс – двулопастные ветви столбика; р – рыльца; пл – пыльники; н – нектар; з – завязь

Коротка жизнь цветка ириса – всего несколько дней. Однако, угаснув, она находит продолжение в распускающемся соседнем бутоне. Очередность цветения – отличительная особенность ириса. Каждый цветок дает возможность налюбоваться собой и затем уступает место следующему. Таким образом период цветения одного растения может растянуться на недели.

Плодоношение ирисов наступает осенью. Плод представляет собой коробочку. К моменту созревания семян коробочка раскрывает свои створки, и те выпадают наружу, подхватываясь и расселяясь ветром. Семена болотных ирисов (произрастающих вблизи водоемов), обладающие влагонепроницаемым эпидермисом и пористой оболочкой, распространяются водой. Они могут плавать в ней, сохраняя всхожесть, в течение двухсот суток.

Виды и сорта ирисов

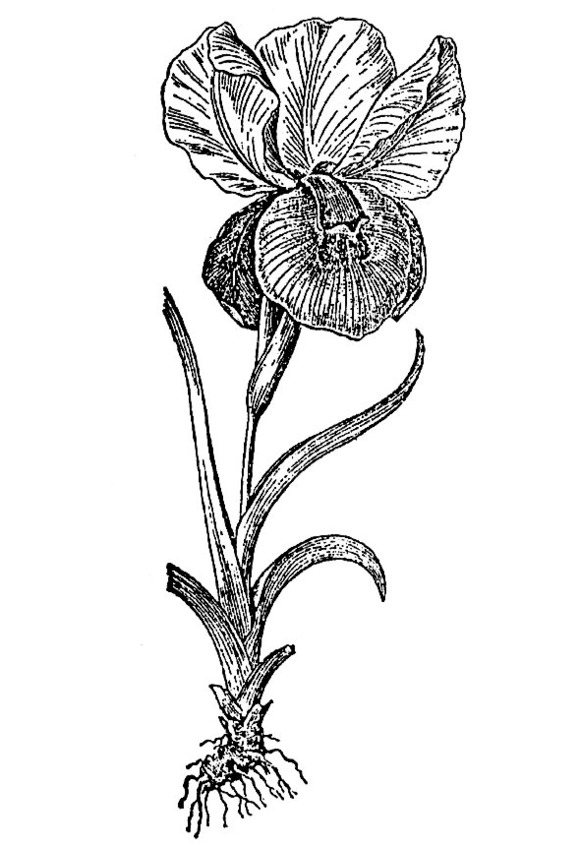

Культура ирисов изобилует разновидностями. Это германский ирис, пестрый, бледный, флорентийский, болотный, карликовый, грузинский (рис. 28).

Рис.28. Ирис грузинский

Наиболее же известными и распространенными являются следующие.

Садовый бородатый ирис

Цветет в июне.

Ирис сибирский

Его мощные, рослые кусты с множеством ветвящихся цветоносов расцветают в июле.

Ирис японский

Цветет в августе и отличается от всех видов раскрытой формой цветка, все шесть долей которого находятся в одной плоскости.

Среди множества сортов садовых ирисов, родоначальниками которых послужили перечисленные выше виды, трудно выделить особый. Все они необыкновенно хороши. Поэтому лишь в качестве ознакомления можно упомянуть следующие сорта: обильно цветущий темно-фиолетовый Виннерс Серкл, лимонно-желтый Айриш Дрим, светло-голубой Мерион Мейд, кремовый с красными пятнышками на лепестках Кринолин, нежно-розовый ароматный Мей Холл, снежно-белый ароматный Нью Сноу, белый с окаймленными фиолетовой полосой лепестками Дот энд Деш.

Размножение ирисов

Самым распространенным и эффективным способом размножения ирисов в садовой практике является деление кустов. Этот способ – вегетативный, он воспроизводит все сортовые особенности растений. На нем и остановимся.

К делению приступают в конце лета – начале осени, когда после цветения растений пройдет некоторое время и посадочный материал пополнится свежим приростом корневищ.

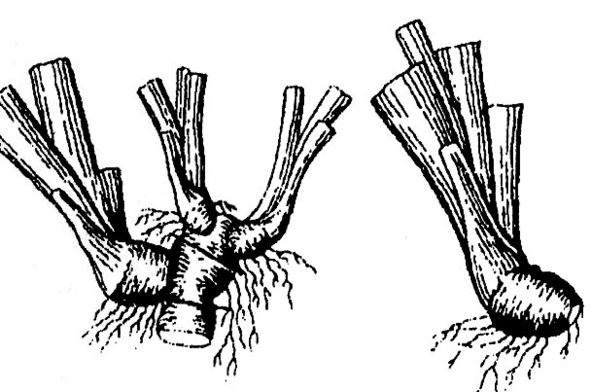

Предназначенные для деления растения выкапывают садовыми вилами. Корневища оттряхивают от земли и разрезают таким образом, чтобы каждый годичный прирост имел пучок листьев. После этого подрезают листья и корни (рис. 29).

Рис.29. Деление корневищ ириса

Старые звенья корневищ с рубцами отмершей мякоти, редкими листьями и узловатыми корнями также можно использовать в дело. Посадка на отдельной грядке дает им возможность реализовать свой шанс – жизнью спящих почек.

Свежесрезанные отрезки корневищ необходимо дезинфицировать, для чего их помещают на 10 минут в красный раствор марганцовокислого калия. После этого они уже могут быть использованы для посадки либо в ожидании ее какое-то время находиться в прикопке.

Деление кустов бывает востребовано и при периодическом расселении ирисов с целью сохранения их декоративности, поскольку на одном месте растения способны демонстрировать ее не более восьми лет.

Агротехника выращивания ирисов в открытом грунте

Ирисы – растения открытых пространств, основное место их произрастания в природе – луга. Поэтому в саду для выращивания культуры необходимо выбирать хорошо освещенный участок, затеняемый лишь в соответствующее время суток.

Подготовка почвы

Почва на участке должна быть хорошо дренирована, обладать нейтральной реакцией. Глинистую почву улучшают, добавляя при перекопке навоз, торф, песок; песчаную – смешивая с органикой и глиной.

Посадка

Наилучшее время для посадки ирисов – конец августа – начало сентября. Расстояние в ряду между растениями необходимо предусматривать в пределах полуметра – корневая система ирисов довольно мощная. При посадке корни равномерно распределяют по дну отрытой лунки, корневищу при этом стараются придать горизонтальное положение, само оно должно быть практически на поверхности почвы, прикрытым после посадки слоем не более 3 см.

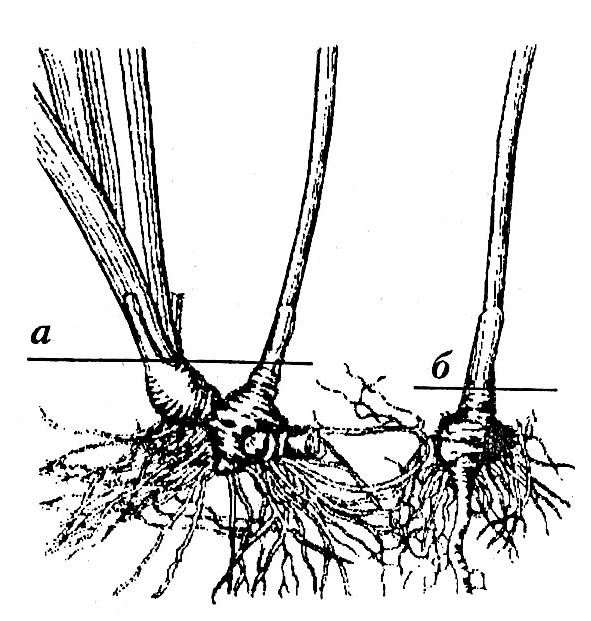

Глубина посадки имеет особое значение. Насколько – продемонстрировано на рис. 30, где показаны два растения спустя год после посадки. Оптимальная глубина (а) способствовала полноценному развитию первого растения, включая исполнение им всех физиологических функций сезона. Надземная часть отцвела, а корневище приумножилось замещающим побегом из боковой почки. Иначе сложилась участь другого, глубже посаженного растения (б). Запоздав в развитии, оно лишилось способности зацвести в текущем сезоне и сформировать корневищный побег. Этим ему придется заняться уже в следующем году.

Рис.30. Глубина посадки корневищ ириса; линия – уровень поверхности почвы

Уход во время роста и цветения

Уход за посадками ирисов начинается ранней весной. По оттаявшей почве вносят азотное удобрение – гранулы мочевины, из расчета 15 г на куст. Почву рыхлят, совмещая затем рыхление с прополкой систематически, с интервалом в 10—12 дней.

В период интенсивного роста, бутонизации и цветения ирисы нуждаются в обилии воды. Растениям помогают дополнительным поливом. После отцветания лишняя вода уже вредна, она даже способна привести к загниванию корневищ, и потому растения оставляют наедине с влажностью открытого грунта, на попечение ночных рос и дождя.

В период бутонизации ирисы подкармливают раствором нитрофоски (20 г на 10 л воды), либо жидкой калийно-фосфорной смесью (по 30 г сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды).

Букет из ирисов великолепен. Для него в первую очередь необходимо выбирать растения, имеющие стебли с несколькими бутонами. Первый распустившийся цветок на них – сигнал к срезке. Остальные бутоны, все до одного, распустятся позже, уже в вазе. При этом со стебля можно удалить все листья. С ними уменьшатся потери влаги на испарение – и, значит, цветки дольше останутся свежими.

Подготовка к зиме

Осенью под перекопку почвы вокруг кустов хорошо внести перепревшего навоза – 4—5 кг на 1 м2.

После наступления заморозков листья ирисов обрезают до 5 см от уровня почвы. Затем заботятся об укрытии растений. Здесь могут быть использованы еловый лапник либо сухой древесный лист, торф – в качестве мульчи.

Защита ирисов от вредителей и болезней

Картофельная совка

Если поблизости от ирисов есть посадки картофеля, ревеня либо произрастают сорняки, то растения вполне могут пополнить собой список жертв картофельной совки – опасного многоядного вредителя. Красные крупные гусеницы проникают в стебель и, питаясь, проделывают в нем ход. В результате стебель увядает и обламывается.

Предотвратить нашествие гусениц можно изоляцией ирисов от «опасных» соседей, тщательной прополкой почвы от сорняков, периодическим ее рыхлением, а также сбором и уничтожением растительных остатков осенью.

Картофельная нематода

Часто нападает на ирисы и стеблевая картофельная нематода. Она обосновывается в корневищах растений, на которых постепенно образуются характерные вздутия и бурые, со временем загнивающие пятна. Надземная часть растений отстает в росте и развитии, а при сильном повреждении корневищ рискует не зацвести и даже погибнуть.

Зараженные растения необходимо выкапывать и уничтожать, ценные сорта спасают, погружая корневища в теплую, нагретую до 50 °С воду на 10 минут, затем корневища охлаждают и обсушивают. На месте с обнаруженными нематодами сажают бархатцы, ирисы же перемещают на безопасное расстояние.

Тля

Этот вредитель способен принести ирисам большой ущерб. Поселяясь на нижней стороне листьев, стеблях и цветоносах, тли вызывают замедление роста растений, искривление побегов, засыхание бутонов, скручивание листьев. Растения спасают опрыскиванием раствора карбофоса (35 г на 10 л воды) либо «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды), настоя ботвы картофеля, отвара перца стручкового.

Фузариоз

Постепенное пожелтение и усыхание стеблей, листьев и цветоносов ирисов указывает на поражение их фузариозным увяданием, вызываемым паразитическими грибами. При первых признаках необходимо прибегнуть к опрыскиванию растений раствором хлорокиси меди (30—40 г на 10 л воды).

Ржавчина

Эта болезнь поражает листья ирисов. Они желтеют и отмирают. Защитой растениям могут служить неоднократные опрыскивания бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), обрезка и уничтожение больных листьев.

Бактериальная гниль

Эта болезнь поражает корневища и настигает ирисы в начале вегетации, весной. В течение лета пораженные корневища сгнивают полностью. Способствуют развитию болезни высокая влажность, сопутствующие повреждения корневищ насекомыми или пересадка, обмерзание, глубокая посадка. В качестве мер борьбы с болезнью используют: оголение корневищ в летний период, зачистку очагов поражения до здоровой ткани с последующей присыпкой их порошком серы или толченого древесного угля, при пересадке гниющие части удаляют и корневища погружают в раствор медного купороса (50 г на 10 л воды) на 20—30 минут.