Полная версия

Матрица безумия (сборник)

…Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то есть не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Живи они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа, когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явилась тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Невротиков вокруг нас много. Это естественная часть нашей жизни…

Наши страдающие от внутренних разладов современники – только лишь «ситуативные невротики», их болезненное состояние исчезает, как только исчезает пропасть между эго и бессознательным. Кто сам ощутил внутреннюю раздвоенность и побывал в подобном положении, сможет лучше понять бессознательные процессы психики и будет застрахован от опасности преувеличивать размеры невроза, чем часто грешат психологи. Кто на собственном опыте не испытал нуменозное действие архетипов, вряд ли сможет избежать путаницы, когда столкнется с этим на практике. И переоценки, и недооценки этого приведут к одному: его критерии будут иметь исключительно рациональный, а не эмпирический характер. Именно отсюда берут начало губительные заблуждения (и этим страдают не только врачи), первое из них – предпочтение рационального пути остальным. За такого рода попытками прячется тайная цель – по возможности отгородиться от собственного подсознания, от архетипических состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми «отчетливыми понятиями» – идеологемами. Таким образом, значение приобретает не реальный опыт, а пустые имена, которые замещают его. Это ни к чему не обязывает и весьма удобно, поскольку защищает нас от испытания опытом и осознания последнего. Но ведь дух обитает не в концепциях, а в поступках и реальных вещах. Слова никого не согревают, тем не менее эту бесплодную процедуру повторяют бесконечно.

Подводя итог, скажу, что самыми трудными, как и самыми неблагодарными для меня пациентами (за исключением «патологических фантазеров»), являются так называемые интеллектуалы. У них, как правило, правая рука не знает, что делает левая. Они исповедуют своего рода psychologie a compartiments,[5] не позволяя себе ни единого чувства, не контролируемого интеллектом, то есть пытаются все уладить и причесать, но в результате больше, чем остальные, подвержены разнообразным неврозам.

* * *С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности, и наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными… «Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет, и мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за «Толкование сновидений» и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый «механизм вытеснения», заимствованный Фрейдом j из психологии неврозов и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода: пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из «Толкования сновидений» я выяснил, что здесь срабатывает механизм вытеснения и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию.

Иначе было с тем, что же именно «вытеснялось», здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал неврозы, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль, а на передний план выдвигались совсем другие факторы: трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятия престижа и т. д. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне не согласен с этим…

Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находила свое выражение духовность – будь то человек или произведение искусства, – Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственно сексуальностью, он придумал термин «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да, – соглашался он, – именно так, это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны».

…Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода numinosura.[6] Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).

Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь».

Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион – против кого?» – «Против потока черной грязи, – на мгновение Фрейд запнулся и добавил, – оккультизма». Я был не на шутку встревожен – эти слова «бастион» и «догма», ведь догма – неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат.

И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, – это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.

Многое еще не было доступно моему пониманию, но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники…

На место утраченного им грозного Бога он поставил другой кумир – сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным. Так же как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами «божественного» или «демонического», так и «сексуальное либидо» стало играть роль deus absconditus, некоего тайного бога. Такая «замена» дала Фрейду очевидное преимущество: он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность – общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально полюсов – Яхве и сексуальности. Переменилось только название, а с ним, соответственно, и точка зрения: теперь утраченного Бога следовало искать внизу, а не наверху.

Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, остаются все те же настойчивость, робость и принуждение – ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы: как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний. И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим?

Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала: в нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену.

И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода numinosum, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том – как мне, во всяком случае, казалось, – что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд на самом деле двигался в направлении, прямо противоположном собственной цели, действуя, таким образом, против самого себя, – а нет ничего горше, нежели сознание, что ты сам свой злейший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий «поток черной грязи», – на него, который более, чем кто-либо, погружался в самые темные его глубины.

Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе, почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно, мистической, стороны своего «я». Не признавая ее существования, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого, не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне – а именно это делал Фрейд, – мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации бессознательное противодействие.

С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделать. Возможно, его мог бы «просветить» какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно «сексуальности» или, на худой конец, «психосексуальности». В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком, и еще – трогательно беззащитным.

* * *После встречи с Фрейдом в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер, как всякий «сын», перенял от своего «отца» не то, что тот говорил, а то, что тот делал. Теперь же я открыл для себя проблему любви – эроса и проблему власти – власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто «семейная ссора» психопатологов. Мое мнение таково, что эрос и влечение к власти – все равно что двойня, сыновья одного отца, производное от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях: одна, эрос, – как некий patiens, другая, жажда власти, – как agens, и наоборот. Эросу так же необходима власть, как власти – эрос, одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой. Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания, Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя «сверхчеловека», Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его asre perennius,[7] сделал из него догму, подобно религиозному нумену. Не секрет, что «Заратустра» выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным, то, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает и унижает одновременно.

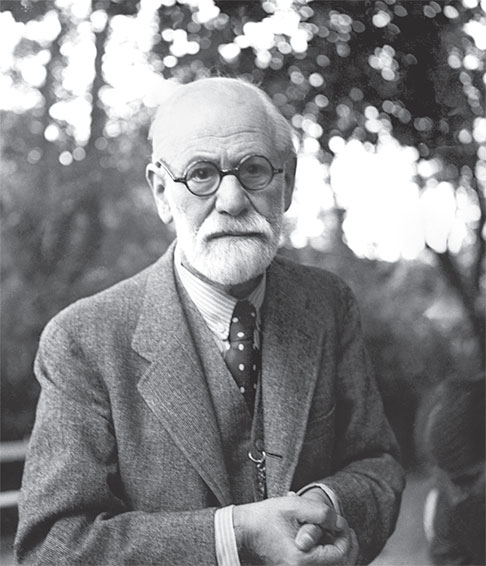

Зигмунд Фрейд

Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе numinosum, что она – и Бог и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования.

Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики, он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «да», для других – безусловное «нет». С Востока к нам пришло понятие нирваны. Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность нуминозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за истину, а мелкую ошибку расценивают как фатальную. Tout passe,[8] что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением, но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что нечто не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и преходящее; сознание не отметит его как что-то. Беседуя с Фрейдом, я узнал о его страхе: он боялся, что нуминозное «сияние» его теории может померкнуть, если его захлестнет некий «поток черной грязи». Таким образом, возникла совершенно мифологическая ситуация: борьба между светом и тьмой. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты – к догме…

К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он беспощадно указал миру на всю гниль современного сознания, что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидения наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат главным образом у К. Г. Каруса и Э. фон Гартмана. В заключение хочу отметить, что современная культура с ее бесконечной рефлексией еще не готова к восприятию идеи бессознательного и всего, что из нее следует, хотя уже почти полвека живет с нею бок о бок. Тот универсальный и основополагающий факт, что психика по сути двуполярна, еще ждет своего признания.

* * *…С 1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому, сказать сложно, сохранившиеся свидетельства крайне скупы, к тому же исходят большей частью из противоположного лагеря – от отцов церкви. Сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной, мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корнями в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое – к гностикам, с другой же – в будущее, к современной психологии бессознательного. Основоположником последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков: сексуальности, с одной стороны, и жесткой отцовской авторитарности – с другой. Гностические мотивы Яхве и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверх-эго. Во фрейдовском мифе сверх-эго предстает как демон, породивший мир иллюзий, страстей и разочарований.

Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и т. д. заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма – первичный образ духа как некоего другого, высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар так называемый «кратер» – «сосуд духовной трансформации». «Кратер», чаша – женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном, мужском мире. И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире Богоматерь и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель и тем самым, осле многовековых колебаний, частично их узаконили, У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог Отец. В изотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в «женской» символике алхимиков отводилось чаше, в которой происходило превращение и перерождение субстанций. В моих психологических концепциях центральным также являлся процесс внутреннего перерождения – индивидуации.

…Опыты алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир – моим миром. Открытие меня обрадовало: наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции, идущей от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я вчитался в средневековые тексты, все встало на свои места: мир образов и видений, опытные данные, собранные мной: за прошедшее время, и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исторической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет психологии, – и в первую очередь это относится к психологии бессознательного. Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения, но уже неврозы в своем анамнезе требуют более глубоких знаний; когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно.

Мои занятия алхимией имели непосредственное отношение к Гёте. Он каким-то непостижимым образом оказался вовлеченным в извечный, процесс архетипических превращений. «Фауста» Гёте понимал как opus magnum или opus divinum,[9] не случайно называя его своим «главным делом», подчеркивая, что в этой драме заключена вся его жизнь. Его творческая субстанция была, в широком смысле, отражением объективных процессов, знаменательным сновидением mundus archetypus.[10]

Мной самим овладели те же сны, и у меня есть «главное дело», которому я отдал себя с одиннадцати лет. Вся моя жизнь была подчинена одной идее и вела к одной цели: разгадать тайну человеческой личности. Это было главным, и все, что я сделал, связано с этим.

* * *…В юности (в 1890-х) я бессознательно следовал духу времени, не умея противостоять ему. «Фауст» пробудил во мне нечто такое, что в некотором смысле помогло мне понять самого себя. Он поднимал проблемы, которые более всего меня волновали: противостояние добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, будучи сам неглубоким философом, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью – Мефистофелем. Мефистофель, отрицая самое природу, воплощает подлинный дух жизни в противоположность сухой схоластике Фауста, поставившей его на грань самоубийства. Мои внутренние противоречия проявились здесь как драма. Именно Гёте странным образом обусловил основные линии и решения моих внутренних конфликтов. Дихотомия Фауст – Мефистофель воплотилась для меня в одном единственном человеке, и этим человеком был я. Это касалось меня лично, я узнавал себя. Это была моя судьба и все перипетии драмы – мои собственные; я принимал в них участие со всей пылкостью. Любое решение в данном случае имело для меня ценность.

Позднее я сознательно во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах, от которых уклонился Гёте в «Фаусте», – это уважение к извечным правам человека, почитание старости и древности, неразрывность духовной истории и культуры.

Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная «новизна» индивидуальной души – результат бесконечной перетасовки составляющих. И тела и души исторически обусловлены имманентно: возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией, это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели усвоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неумолимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее, и мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая «болезнь»: мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями «золотого века», забывая о настоящем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В бездумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов – по нашему убеждению – взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучшее – враг хорошего и стоит слишком дорого, что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе и следуя лишь тому, что Ницше назвал «Geist der Schwere», духом тяжести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Приспособления (англ.).

2

Любой ценой (фр.).

3

Игра природы (лат.).