Полная версия

Арии древней Руси

Относительно великорусского народа, следует отметить, что он безусловно принадлежит к европеоидной расе и к индоевропейской языковой семье (славянская группа). О прародине славян в научном мире существуют различные мнения, и читатель может легко ознакомиться с ними в сети Интернет. Множество исторических источников описывает славян людьми высокими, большой физической силы, светловолосыми и светлоглазыми. Здесь необходимо отметить, что светлые волосы наследуются как рецессивный признак, контролируемый одним геном, хотя иногда он проявляется и у гетерозигот. В гетерозиготных клетках гомологичные хромосомы несут разные (или аллельные) формы того или иного гена. В гомозиготных клетках гомологичные хромосомы несут одну и ту же форму определенного гена. Думаю, что не всякий читатель сможет осилить данную информацию, поэтому постараюсь кое-что объяснить. Светлые волосы есть признак рецессивный, а рецессивность – это форма взаимоотношений двух аллельных генов, при которой один из них – рецессивный – оказывает менее сильное влияние на соответствующий признак особи, чем другой – доминантный. В паре темноволосая – светловолосый у ребенка больше шансов унаследовать темный цвет волос. Короче говоря, вывод таков – светловолосое и голубоглазое население могло сохраняться только в регионе своего первичного распространения. Это первое. Второе состоит в том, что светловолосое население вдали от своего первичного ареала могло удерживать свой первичный облик только лишь за счет жесткой сегрегации (по типу индийских каст) или за счет отсутствия рядом темноволосых народов. Возможен еще один случай. Если мы имеем сообщение источника о светловолосом племени среди темноволосых, то, возможно, это племя пришло в эту местность недавно и не успело смешаться с соседями.

В настоящее время большинство людей на земном шаре имеет темные волосы, и только на севере Европы люди со светлыми глазами и белокурыми или рыжими волосами до сих пор составляют весьма значительную долю населения. Светлопигментированный европеоидный тип в Восточной Европе преобладает среди населения Прибалтики, и, что самое интересное, присутствует в большом количестве среди мордвы-эрзя и среди комизырян, которые есть финские племена (финно-угорская языковая семья).

По утверждению Яна Чекановского (1882–1965), польского антрополога и историка, существуют четыре основные европеоидные расы, которые в сумме с гибридами дают десять морфологических типов (Czekanowski Jan. Wstep do historii Slowian. Poznan, 1957.): 1) нордический (длинноголовый, узколицый, светловолосый); 2) средиземноморский (длинноголовый, низколицый, темноволосый); 3) арменоидный (короткоголовый, узколицый, темноволосый); 4) лапоноидный (короткоголовый, низколицый, темноволосый); 5) северо-западный (гибрид нордического и средиземноморского); 6) динарский (гибрид нордического и арменоидного); 7) субнордический (гибрид нордического и лапоноидного); 8) литоральный (гибрид средиземноморского и арменоидного); 9) сублапоноидный (гибрид средиземноморского и лапоноидного); 10) альпийский (гибрид арменоидного с лапоноидным).

Далеко не всякая широколицесть может объясняться наличием в роду предка монгола-халхинца или якута. Так, к примеру, испанцы встретили на Канарских островах народ гуанчей, которые были высокими блондинами с голубыми глазами и широкими лицами. Гуанчи являлись остатками этноса, населявшего в древности Северную Африку, и их язык принадлежал к семито-хамитской семье.

Тот факт, что древнейшие индоевропейцы контактировали с финно-уграми, в настоящее время не подлежит сомнению. Тот же тохарский язык, относящийся к древнейшим индоевропейским языкам, имеет финно-угорский субстрат (здесь и далее по тексту я имею в виду восточных, туркестанских, тохаров – арси и кучан).

Где же находилась прародина индоевропейцев? На этот счет существовало и существует достаточно большое количество мнений. Укажем на некоторые.

Индия выдвигалась в качестве прародины А. Шлегелем и А. Шлейхером в середине XIX века на основании древности санскрита. Согдиана и бассейны Яксарта и Оксуса (Центральная Азия) указывались в ряде работ на основании изысканий в области исторической географии. Месопотамия была предложена в качестве прародины индоевропейцев Т. Момзеном. Ближний и Средний Восток был предложен Паули на основании того, что «лев» – исконное индоевропейское слово. Армянское нагорье впервые включил в зону поиска индоевропейской прародины в 1822 году Линк на основании того, что прародина индоевропейцев должна находиться в горной стране.

Подобные тенденции выводить индоевропейцев откуда только можно, но не из Европы были особенно сильны в XIX веке. Еще Н. М. Карамзин, в свое время, писал: «Древний характер славян являл в себе нечто Азиатское; являет и доныне: ибо они, вероятно, после других Европейцев удалились от Востока, коренного отечества народов» («История государства Российского»).

Между тем, оказалось, что намного проще считать санскрит языком, отпочковавшимся от общей индоевропейской семьи, нежели производить данную семью от санскрита. Вследствие влияния данной мысли поиски индоевропейской прародины переместились к концу XIX века в Европу.

В качестве такой прародины в ХХ веке были выдвинуты Северная Европа, Северо-Восточная Европа, Северо-Западная Европа – от Западной Балтики до Одера и до предгорий Карпат, Северная и Центральная Европа, территория к северу от Балкан, Альп и Пиренеев, Центральная Европа, районы Европы, соседние с Анатолией и т. д. (см.: Сафонов В. А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989).

Территория от Западной Франции до Урала между 60 и 45 градусами широты в качестве индоевропейской прародины была выдвинута Куно, а территория Восточной Европы между 45 и 69 градусами широты была предложена Шпигелем, который указал на долженствующее присутствие горного ландшафта на прародине индоевропейцев. Восточная Европа была предложена Шерером в 1947 году. В качестве обоснования он указывал на соседство индоевропейцев и финно-угров и на наличие общих корней, восходящих, возможно, к праязыковой эпохе. Данное положение весьма трудно оспорить.

Кнауэр в 1912 году, на основании данных Ригведы (название Волги – Rasa), Авесты (Ranha), Птолемея (Ra), сделал вывод, что Волга является восточной границей индоевропейской прародины. Данный вывод подтверждается еще и мордовским названием для Волги – Ravo.

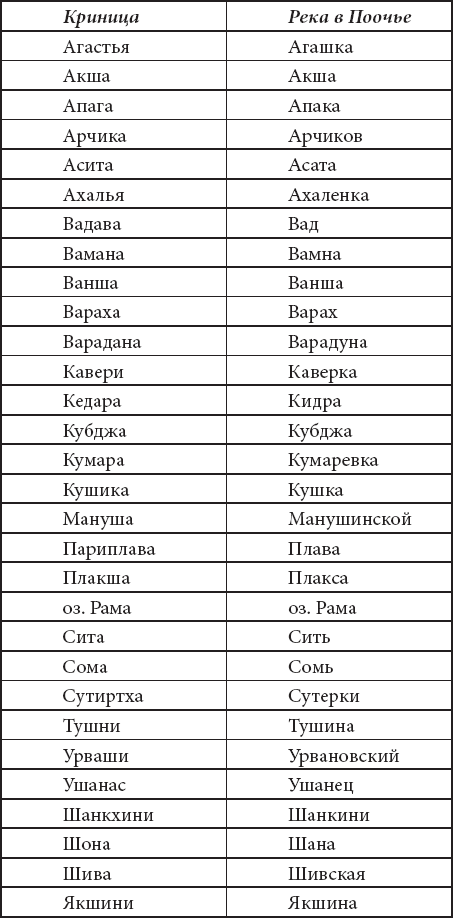

Здесь следует привести данные С. Жарниковой и А. Виноградова (см.: «Восточная Европа как прародина индоевропейцев»; http://www.cultinfo.ru): «В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над именами которых тысячелетия оказались не властны. Для доказательства этого не требуется особых усилий: достаточно сравнить названия рек Поочья с названиями «священных криниц» Махабхараты, точнее, той ее части, которая известна как «Хождение по криницам». Именно в ней дано описание более 200 священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганги и Ямуны (по состоянию на 3150 г. до н. э.):

Удивительно и то, что мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением названий священных криниц Махабхараты и рек Средней России, но даже и с соответствием их взаимного расположения, Так, в санскрите и в русском языке слова с начальной «Ф» чрезвычайно редки: из списка рек Махабхараты только одна имеет «Ф» в начале названия – Фальгуна, впадающая в Сарасвати. Но, согласно древнеарийским текстам, Сарасвати – единственная большая река, текущая к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадающая в Ямуну у ее устья. Ей соответствует только находящаяся к северу от Оки и к югу от Волги река Клязьма. И что же? Среди сотен ее притоков только один носит название, начинающееся на «Ф» – Фалюгин! Несмотря на 5 тысяч лет, это необычное название практически не изменилось».

В 1984 году доктор философских наук В. В. Иванов и академик Т. В. Гамкрелидзе опубликовали исследование «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры». Согласно их заключению флора индоевропейской прародины представлена следующими названиями: деревьев – осина, ива, ветла, береза, сосна (пихта), луб, горный дуб, скальный дуб, тисс, граб, бук, ясень, грецкий орех; растений – мох, вереск, роза, яблоня, кизил, вишня, тутовое дерево, виноград. Несколько непонятно, в данном случае, какое отношение к индоевропейской лексике имеет «кизил», да и с «грецким орехом» не все так просто, однако не будем придираться к академикам по пустякам.

В. А. Сафонов в монографии «Индоевропейские прародины» (Горький, 1989) приводит, согласуясь с данными палеоботаники и палеогеографии, определенные аргументы, позволяющие убрать те территории, которые не входят в ареал распространения данной флоры.

«Аргумент осины» исключает из зоны поиска позднеиндоевропейской (так у В. А. Сафонова) прародины все азиатские территории, включая и Переднюю Азию с Армянским нагорьем, почти все евразийские степи, кроме их северных окраин, и южную половину Западной Европы, включая Балканы, южные склоны Альп, большую часть Франции, Апеннинский полуостров и Пиренеи. «Аргумент березы» исключает из зоны поисков позднеиндоевропейской прародины восточную часть (к востоку от Дона) понто-каспийских степей. «Аргумент сосны», так же как и «аргумент пихты», исключает из зоны поиска позднеиндоевропейской прародины степные просторы Евразии. «Аргумент дуба» исключает значительную часть Среднего и Ближнего Востока, кроме Гиндукуша, Ирана, Малой Азии и северо-восточного побережья Средиземного моря. «Аргумент граба» исключает из зоны поиска позднеиндоевропейской прародины основную часть азиатского материка, кроме его дальневосточной части, южных побережий Черного и Каспийского морей. Данные палеогеографии и палеоботаники показывают, что граб занимал значительную часть территории Восточной Европы, охватывая все побережье Балтийского моря и далее на восток до верховий реки Вычегды и от Нижнего Подунавья до Нижнего Поднепровья. Из европейских территорий зоны поиска позднеиндоевропейской прародины граб исключает понто-каспийские степи восточнее Днепра. «Аргумент ясеня» исключает из зоны поиска позднеиндоевропейской прародины степи Евразии, Сибирь, территории Восточной Европы восточнее Волги. «Аргумент бука» исключает из зоны поисков позднеиндоевропейской прародины территорию почти всей Азии, кроме дальневосточных стран и узкой полосы предгорий, параллельных побережьям Черного и Каспийского морей на севере Турции и Ирана. «Аргумент грецкого ореха» исключает из зоны поисков значительную часть Азиатского материка, кроме территории Турции, Ирака, Ирана, Афганистана, Индии, а также Китая и почти всю Европу, кроме Балкан и южной части Карпатского бассейна и т. д.

Кроме аргументов флоры, существуют еще и аргументы фауны, например – ареал обитания бобра, который исключает из области древнейшего обитания уже отпочковавшихся от позднеиндоевропейского массива индоиранцев, чтивших бобра, Среднюю Азию, а также Армянское нагорье и Передний Восток, а из европейских территорий Апеннины, Пиренеи, южную часть Балкан.

Кстати, Геродот сообщает о будинах и бобрах:

«Будины – большое и многочисленное племя; у всех их светло-голубые глаза и рыжие волосы. В их земле находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторона городской стены длиной в 30 стадий. Городская стена высокая и вся деревянная. Из дерева построены также дома и святилища (Геродот описывает скифские лесные «городища», которые часто находят теперь археологи. – Примеч. к тексту). Ибо там есть святилища эллинских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными по эллинскому образцу. Каждые три года будины справляют празднество в честь Диониса и приходят в вакхическое исступление…

Будины – коренные жители страны – кочевники (немного непонятно, поскольку Геродот сообщает также о деревянных домах, однако подсечно-огневое земледелие, кажется, предполагало неполную оседлость. – К. П.). Это – единственная народность в этой стране, которая питается сосновыми шишками. (Эта ошибка Геродота возникла, быть может, оттого, что в названии племени содержалось слово «белка», которая называлась на языке племени «поедатель сосновых шишек». «Белка» как имя племени встречается у алтайских народностей (ср. китайское название одного кочевого племени «тинг-линг», указывающее также на слово «белка». – Примеч. к тексту) …Вся земля их покрыта густыми лесами разной породы. Среди лесной чащи находится огромное озеро, окруженное болотами и зарослями тростника. В этом озере ловят выдру, бобров и других зверей с четырехугольной мордой. Мехом этих зверей будины оторачивают свои шубы, а яички бобров применяют как лечебное средство против болезней матки» (Геродот. История в девяти томах. М.: Ладомир, АСТ, 1999).

Любор Нидерле (см.: «Славянские древности». М.: Алетейа, 2000), в частности, относил будинов к славянам. Чрезвычайно любопытно примечание к тексту о белках и тинг-лингах, дело в том, что, по словам Л. П. Потапова (см.: Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969), наиболее видные современные ориенталисты склонны сводить название теле, группы племен Центральной Азии, к названию Ting-ling (динлины).

Итак. Суть дела понятна. Мы не будем приводить здесь все аргументы флоры и фауны, скажем только, к каким выводам пришел В. А. Сафонов.

«Ареал ПИЕ (поздних индоевропейцев. – К. П.) по данным географии растений и животных может существовать только в Европе к востоку от западных предгорий Прикарпатья. Южной границей ареала ПИЕ является правобережье Дуная… Северную границу ПИЕ помогают определить такие деревья, как граб, не выносящий заболоченности почв и, следовательно, исключающий из возможных вариантов ПИЕ Северо-Германскую низменность, Поморское и Мазурское поозерье… Западная граница не могла заходить за пределы Рейна, поскольку территория южной половины Франции исключается рядом признаков (аргументы граба, осины, тетерева)».

Восточная граница, как следует понимать, ограничена Волгой (аргумент ясеня).

Далее В. А. Сафонов проводит анализ на предмет соответствия выделенной территории каким-либо археологическим культурам: «Есть две культуры, территория которых, захватывая основной ареал ПИЕ (оконтуренный по данным ландшафта, флоры и фауны), в то же время значительно шире его. Это культура шаровидных амфор (КША) и культура шнуровых керамик (КШК), но поскольку эти культуры связаны происхождением с КВК (культура воронковидных кубков. – К. П.), а КВК – это культура IV–III тыс. до н. э. (3500–2200 гг. до н. э., датировка И. Н. Данилевского. – К. П.) и связана происхождением с культурой Лендьел V/IV–IV тыс. до н. э. (4000–2800 гг. до н. э., датировка И. Н. Данилевского. – К. П.), то блок этих культур охватывает V/IV–IV/III тыс. до н. э. и находится в ареале индоевропейских гидронимик, очерченном также и данными экологии».

Итак, похоже, что мы имеем дело с широко известной культурой шнуровой керамики (она же культура боевых топоров) предков славян, балтов и германцев. Культуры шнуровой керамики и боевых топоров занимали территорию от Волги до Рейна и от Финляндии и Южной Скандинавии до Швейцарии. Племена-носители КШК занимались скотоводством и земледелием. Им были известны первые в Европе колесные повозки, запрягавшиеся быками. Основным домашним животным «шнуровиков» являлась свинья. В состав КШК входит фатьяновская культура, т. е. археологическая культура раннего бронзового века первой половины второго тысячелетия до нашей эры. Фатьяновцы исповедовали культ предков, медвежий и солярный культы. Интересно, что Б. А. Рыбаков (см.: Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987) датировал отделение славян от общего массива индоевропейцев около середины II тыс. до н. э. и появление у них в это время кремации как отражения собственного славянского мировоззрения.

Замена с середины II тысячелетия до н. э. ингумации кремацией происходит, конечно же, не мгновенно, «но мы все же в силах уловить момент перелома, когда скорченные костяки почти исчезают, а сожжение (известное еще по тшинецкой культуре) начинает резко преобладать над простым погребением в земле – это рубеж IX и VIII вв. до н. э. – время начала второй, основной фазы чернолесской культуры, время расцвета лужицкой культуры» (Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987).

Приведенные выше выводы В. А. Сафонова касаются поздней индоевропейской прародины, что же касается ранней, то В. В. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе считают областью первоначального расселения индоевропейцев район в пределах Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Северной Месопотамии V–IV тыс. до н. э.

Сам же В. А. Сафонов видит дело следующим образом: «Совпадение экологических реалий РИЕ прародины с ландшафтно-климатическими характеристиками Южной Анатолии (на фоне отсутствия этого совпадения на других территориях) и адекватность всех 27 признаков культурно-хозяйственного типа РИЕ общества, восстанавливаемого по данным РИЕ лексики, со многими ведущими характеристиками культуры Чатал Хююка (VII–VI тыс. до н. э. – К. П.) делает очень правдоподобной раннеиндоевропейскую атрибуцию, локализацию РИЕ прародины в Южной Анатолии и концепцию трех индоевропейских прародин в целом (РИЕП, СИЕП и ПИЕП) (т. е. ранней, средней и поздней индоевропейской прародин. – К. П.)» (Сафонов В. А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989).

Таким образом, у нас имеется целых три прародины (среднеиндоевропейская, прародина определяется на Северных Балканах с культурой – эквивалентом Винча V–IV тыс. до н. э.); и похоже, что если кто-то подумает найти еще и четвертую, хотя бы в Северной Африке, то он, несомненно, будет иметь на то все основания. Лично я до сих пор считал, что подобные вещи определяются в единичном количестве. Определение территорий Грузии, Турции и Ирака в качестве индоевропейской прародины не вызывает протеста само по себе, в истории случаются еще и не такие вещи, но и какого-либо доверия однозначно также не вызывает. В чем тут дело?

Есть определенные сомнения. Предположим, мы учитываем археологические, культурно-исторические и лингвистические аспекты. Как учитываем – вопрос другой. На мой взгляд, лингвистика самым наилучшим образом свидетельствует в пользу Восточной Европы в качестве прародины индоевропейцев, а в Месопотамию и Грузию ее притягивают усилия В. В. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе. Является ли комплекс сведений, использованных авторами, всеобъемлющим? Принимается ли здесь в расчет, к примеру, связь расы и географии, в частности, климата? Кто вообще проводил подобного рода исследования? Связь же между расой и географией, безусловно, присутствует. Вряд ли кто-то будет отрицать, что название Сибири в качестве прародины негроидной расы нелепо вовсе не в силу каких-то лингвистических несоответствий пранегроидного языка особенностям сибирского животного мира. Лингвистика здесь будет вторичным фактором, первичным же является несоответствие физического типа негров с особенностями проживания на территориях, где зима длится большую часть года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.