Полная версия

Экспериментальная психология. Курс лекций

Теоретичность научного метода проявляется в стремлении придать результатам исследования особую систематическую форму, а именно форму теории, способной обеспечить объяснение (предсказание) и понимание исследуемых явлений. Критичность – готовность подвергнуть полученные выводы критике и проверке. Открытость предполагает возможность свободного обмена информацией в рамках научного сообщества. Воспроизводимость – повторяемость проведенных другими исследователями наблюдений и экспериментов, причем с теми же результатами, что и полученные ранее.

Множество основных ценностей, которыми руководствуется ученый, не имеет отчетливой границы, и данный перечень не является исчерпывающим.

Учение о методе науки составляет особую сферу научного знания – методологию. Методология – это система принципов и способов организации теоретической и практической деятельности для получения истинного результата.

Метод в единстве с предметом науки составляет научный подход к изучаемой реальности. (Психология сознания + интроспекция = субъективистский подход к изучению психических явлений, бихевиоризм + наблюдение = объективистский подход.) Научный подход выражается в методологических принципах, т.е. установках, организующих направление и характер исследования. Тот или иной научный подход и методологические принципы реализуются в конкретных исследовательских методах.

На разных этапах своего исторического развития научная деятельность создает различные типы и вариации идеалов и норм – парадигм. В широком смысле парадигма определяется как совокупность теоретических и методологических предпосылок, принятых в научном сообществе для решения научных проблем.

Парадигма формируется в ходе развития научной деятельности на базе определенных концептуальных, ценностных, методологических и иных установок, ей свойственных. Они часто воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, не осознаются учеными и исследователями и усваиваются благодаря знакомству с образцами, построенными в соответствии с идеалами парадигмы. Посредством таких образцов составляющие парадигмы транслируются в исследовательскую деятельность и составляют основу методологии научного познания. Наиболее распространенная форма воплощения парадигм – это фундаментальная теория, по образцу и подобию которой строятся другие теоретические знания.

В научной психологии становление парадигмы определено работами В. Вундта и его научной школы. Взяв за образец естественнонаучный эксперимент, психологи конца XIX – начала XX в. перенесли основные требования к экспериментальному методу на почву психологии. И до сих пор, какие бы претензии ни выдвигались критиками лабораторного эксперимента, в научной деятельности психологи ориентируются на принципы организации естественнонаучного исследования. На основе этих принципов проводятся диссертационные исследования, пишутся научные отчеты, статьи и монографии.

М. Коновалова отмечает, что основополагающим для методологии психологии является разграничение в ее рамках естественнонаучного и гуманитарного подходов (парадигм) в объяснении и понимании человека. В методологическом плане это различение имеет принципиальное значение, поскольку каждый из этих подходов представляет собой специфическое понимание идеалов и норм исследования, исходит из определенных мировоззренческих установок, способов получения, истолкования и использования знаний [17].

Естественнонаучная парадигма базируется на двух принципиальных установках: 1) ценность объективного и предметного знания (самоценность объективной истины); 2) ценность новизны, постоянного приращения объективного знания о мире (как результат исследования). Научное познание строится при помощи наблюдения и экспериментирования. Исследователь занимает позицию внешнего незаинтересованного, беспристрастного субъекта. Центральное место отводится индуктивному методу: обобщению большого количества сходных наблюдений. Количество накопленного эмпирического материала определяет основательность вывода. Содержание знания имеет единое для всех значение.

Критерием истинности естественнонаучного знания являются проверяемость и воспроизводимость результатов научного исследования. Естественнонаучный подход ориентирован на выявление общих зависимостей и законов, типов, подведение единичных фактов под общую зависимость. При построении типологий, классификаций, законов широко используются математические методы обработки полученных данных. Другим критерием истинности естественнонаучного познания служит использование его результатов на практике. Изучение психологии человека с позиции естественнонаучного подхода не может претендовать на полноту знания о нем, так как в этом случае игнорируется его духовная сущность.

Гуманитарная парадигма ориентирована на индивидуальность, обращена к духовному миру человека, его личностным ценностям и смыслам. Единичное событие имеет самоценность. Для гуманитарного познания важно постичь единичные факты как таковые. Гуманитарное знание включает в себя ценностное отношение к изучаемой действительности; объект познания оценивается с позиций нравственных, культурных, религиозных и эстетических норм. Содержание гуманитарного знания связано с вопросами смысла человеческого бытия. Гуманитарное знание – это единство истины и ценности, факта и смысла, сущего и должного. В отличие от естествознания в гуманитарных науках могут существовать разные точки зрения на одну проблему. Понимание социальных явлений, продуктов культуры, самого человека исторически изменчиво. Гуманитарное познание никогда не может быть окончательным и единственно верным.

Понимание, являющееся одним из способов гуманитарного познания, предполагает активное, пристрастное, заинтересованное отношение субъекта познания, его вживание в изучаемую реальность. Понимание – это не только познание, но и соучастие, сопереживание, сочувствие. Неотъемлемым моментом понимания является личный опыт исследователя, его нравственные и мировоззренческие установки, ценностные ориентации, отношение к познаваемому.

Гуманитарные науки используют в познании субъектный подход. При этом подходе человек воспринимается исследователем как активный субъект общения. Исследование принимает форму диалога. При диалоговом общении происходит изменение, развитие субъектов общения исследователя и испытуемого. С этим связано ограничение в применении количественных методов при изучении гуманитарной сферы.

Какой же подход может считаться наиболее адекватным для изучения такого сложного явления, как психика человека? С философско-мировоззренческой точки зрения человек – существо безмерное, а это значит, что окончательно познать его невозможно. С психологической точки зрения человек – существо многомерное, т.е. имеет проявления разных уровней. Изучению различных проявлений человека адекватны различные методы. Естественнонаучные методы в психологии должны и могут использоваться, однако следует всегда помнить об их ограниченности в познании высших уровней человеческой реальности. Следовательно, естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии имеют право на получение знания о человеке, на свои методы и методики исследования [17].

Основной целью науки является разработка теорий, которые объясняют отношения, исследуемые в данной области. Теория – это совокупность взаимосвязанных понятий, определений и суждений, обеспечивающих системное видение явлений, точно определяющая отношения между переменными с целью объяснения и предсказания этих явлений.

3. Теория как форма научного знания, ее виды. Существует множество форм неэмпирического (теоретического) знания: законы, классификации и типологии, модели, схемы, гипотезы и др. Высшей формой научного знания является теория.

Теория представляет собой упорядоченную систему знаний и представлений о части реальности, оформленную знаковыми средствами (словами, символами). Теория является внутренне непротиворечивой системой знаний о части реальности (предмете теории). Элементы теории логически связаны друг с другом. Ее содержание выводится по определенным правилам из некоторого исходного множества суждений и понятий – базиса теории. Достоверность этого знания справедлива в пределах господствующей в данном социуме на данный момент парадигмы (как относительно частного «фрагмента» реальности, так и общего мировоззрения).

Каждая теория включает в себя следующие основные компоненты: 1) исходную эмпирическую основу (факты, эмпирические закономерности); 2) базис, т.е. множество первичных условных допущений (аксиом, постулатов, гипотез), которые описывают идеализированный объект теории; 3) логику теории, т.е. множество правил логического вывода, которые допустимы в рамках теории; 4) совокупность выведенных в теории утверждений, которые составляют основное теоретическое знание.

Компоненты теоретического знания имеют разное происхождение. Эмпирические основания теории получаются в результате интерпретации данных эксперимента и наблюдения. Правила логического вывода неопределимы в рамках данной теории – они являются производными метатеории. Постулаты и предположения – следствие рациональной переработки продуктов интуиции, несводимые к эмпирическим основаниям. Постулаты служат для объяснения эмпирических оснований теории.

Идеализированный объект теории представляет собой знаково-символическую модель части реальности. Законы, формируемые в теории, на самом деле описывают не реальность, а идеализированный объект.

Чтобы быть полезной для объяснения наблюдений, теория должна отвечать следующим требованиям: верифицируемость, логическая непротиворечивость, доступность, экономичность.

Существуют следующие виды теорий: описательные, теории по аналогии, количественные. Описательные теории предполагают описание и наименование явлений без объяснения причин их возникновения. Теории по аналогии объясняют взаимосвязь между изучаемыми явлениями по аналогии с уже известными. Количественные теории выражают количественное и статистическое подтверждение взаимосвязи между явлениями.

По способу построения теории бывают аксиоматическими и гипотетико-дедуктивными. Первые строятся на системе аксиом, необходимых и достаточных, недоказуемых в рамках теории; вторые – на предположениях, имеющих эмпирическую, индуктивную основу.

Теории различаются по эмпирическому основанию и предсказательной мощности. Теория создается не только для того, чтобы описать реальность, которая послужила основой для ее построения, ценность теории заключается в том, какие явления реальности она может предсказать, в какой мере этот прогноз будет точным. Наиболее слабыми считаются теории «для единичного случая», позволяющие объяснить лишь те явления и закономерности, для объяснения которых они были разработаны.

Теории бывают качественные, т.е. построенные без привлечения математического аппарата (концепция мотивации А. Маслоу, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера); формализованные, в структуре которых используется математический аппарат (теория интеллекта Ж. Пиаже, теория мотивации К. Левина, теория личностных конструктов Дж. Келли), и формальные (в психологии их немного), например, стохастическая теория теста Д. Раша, широко применяемая при шкалировании результатов психолого-педагогического тестирования.

4. Научное исследование: понятие, виды.

Цель науки – установление истины, а способом ее постижения является научное исследование. Исследование в отличие от стихийных форм познания окружающего мира основано на методологии (или системе принципов), методе (способе организации) и методике (технике исследования). Его осуществление предполагает ряд обязательных этапов (постановку цели исследования, выбор средств исследования, фиксацию и представление результата и т. д.).

Научное исследование в психологии основывается на том же самом постулате, что и в других научных областях: в основе поведения и мышления лежит некая базовая реальность, которую можно исследовать путем научного анализа. Человек по природе своей система очень сложная, но все же система, которая может быть понята и объяснена посредством научного экспериментирования и рационального анализа проведенных экспериментов.

Различают теоретические и эмпирические исследования. В основе теоретического исследования лежат некоторые теоретические обобщения, на основе которых формулируются новые теоретические выводы. Теоретические же исследования в большинстве своем направлены на решение методологических проблем, проблем истории, тенденций развития системы знания, понятийно-категориального аппарата, но и в этом случае они опираются на эмпирическую базу.

Эмпирические исследования не имеют теоретической базы, позволяют лишь накопить первоначальные научные факты. Деление психологических исследований на теоретические и эмпирические довольно условно. Как правило, большинство исследований носит теоретико-эмпирический характер.

Исследования по их характеру подразделяют на:

а) фундаментальные и прикладные. Фундаментальное исследование направлено на познание реальности без учета практического эффекта от применения знаний. Прикладное исследование направлено на решение конкретной практической задачи в узкой области. Как правило, большинство исследований носит теоретико-прикладной характер, ибо в любом исследовании выдвижение гипотезы, построение модели психического явления, определение методов сбора и обработки эмпирических данных (данных опытов) опирается на анализ существующих теоретических положений по разрабатываемой проблеме и разработанную в соответствии с этим исследовательскую парадигму;

б) монодисциплинарные, т.е. проводимые в рамках отдельной науки, и междисциплинарные, которые проводятся на стыке нескольких дисциплин и требуют участия специалистов различных областей знания.

в) аналитические, т.е. направленные на выявление одного, наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта реальности, и комплексные, охватывающие максимально возможное число явлений, параметров изучаемой реальности.

Но какой бы характер не носили научные исследования – теоретический, теоретико-прикладной, прикладной, – все они подчинены логике общенаучного поиска и имеют общий для данной науки алгоритм. Любое исследование, в том числе и психологическое, проходит в три этапа: подготовительный, основной, заключительный.

Методы психологического исследования

План лекции

1. Классификации методов психологического исследования.

2. Эксперимент как основной метод исследования, его виды.

1. Классификации методов психологического исследования. С точки зрения Б. Г. Ананьева, методы психологического исследования являются системами операций с психологическими объектами и вместе с тем гносеологическими объектами психологической науки.

Любые варианты классификаций психологических методов предполагают разведение структуры исследования как метода и способов фиксации эмпирических данных как психологических методик. Метод, задающий способ познавательного отношения исследователя к изучаемому предмету, может быть реализован при разных средствах операционализации психологических показателей и фиксации данных.

В различных подходах к выделению методов психологических исследований критерием остается тот аспект его организации, который позволяет определиться в способах исследовательского отношения к изучаемой реальности. Тогда методики рассматриваются как процедуры или «техники» сбора данных, которые могут быть включены в разные структуры исследований.

В данном пособии представлены классификации разных авторов, основанные на различии нормативов, направляющих построение эмпирического исследования.

Рассматривая проблему применения эмпирических методов в психологии, нужно начать с определения их места в системе психологических методов. Можно выделить, по крайней мере, пять уровней:

1. Уровень методики.

2. Уровень методического приема.

3. Уровень метода (эксперимент, наблюдение и др.).

4. Уровень организации исследования.

5. Уровень методологического подхода.

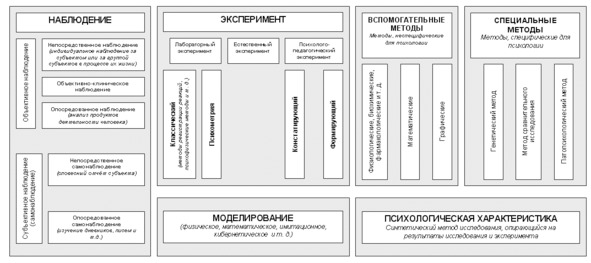

Приведенное уровневое деление способов, применяемых в психологическом исследовании, близко к тому, которое предложил болгарский психолог Г. Пирьов, разделивший методы на собственно методы, методические приемы и методические подходы (рис.1).

Рис 1. Классификация методов Г. Пирьова

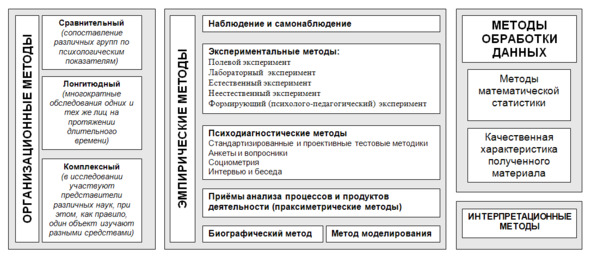

Критикуя классификацию Г. Пирьова, Б. Г. Ананьев предложил другую, разделив все методы на: 1) организационные (4-й и 5-й уровни, выделенные выше); 2) эмпирические; 3) способы обработки данных; 4) интерпретационные (рис. 2).

Рис. 2. Классификация методов Б. Г. Ананьева

Б. Г. Ананьев подробно описал каждый из методов, но при всей тщательности его аргументации осталось много нерешенных проблем. Почему моделирование оказалось эмпирическим методом? Чем практические методы отличаются от полевого эксперимента или инструментального наблюдения? Почему группа интерпретационных методов отделена от организационных?

Важно отметить, что в данной классификации не обозначены теоретические методы психологического исследования, но вместе с тем выделен класс методов, «промежуточный» по статусу между эмпирическими и теоретическими, а именно методы обработки и интерпретации данных эмпирического исследования.

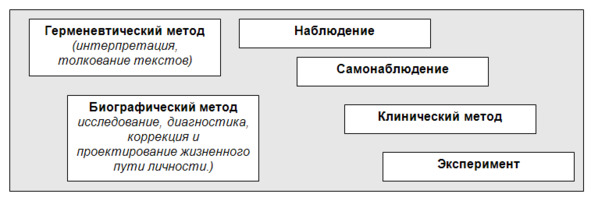

В работах М. С. Роговина и Г. В. Залевского рассматриваются вышеприведенные классификации и предлагается авторская. Согласно точке зрения этих авторов, метод – это выражение некоторых соотношений между объектом и субъектом в процессе познания (рис. 3).

Рис. 3 Классификация М. С. Роговина и Г. В. Залевского

Авторы сводят число основных психологических методов к шести: 1) герменевтический, соответствующий такому состоянию науки, когда субъект и объект не противопоставлены, мысленная операция и метод науки тождественны; 2) биографический, предполагающий выделение целостного объекта познания в науке о психике; 3) наблюдение, в котором дифференцируются объект и субъект познания; 4) самонаблюдение, при котором происходит превращение субъекта в объект на основе предшествующей дифференциации; 5) клинический, когда ставится задача перехода от внешне наблюдаемого к внутренним механизмам; 6) эксперимент, предполагающий активное противостояние субъекта познания объекту, при котором учитывается роль субъекта в процессе познания.

Существуют и другие подходы к описанию и классификации методов психологического исследования, но практически всегда ставится знак тождества между эмпирическими методами психологического исследования и психологическими методами вообще, что затрудняет определение специфики тех и других.

Целесообразно по аналогии с другими науками выделить в психологии три класса методов:

1. Эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта и объекта исследования. Результатом применения этой группы методов являются данные, фиксирующие состояния объекта показаниями приборов, состояниями субъекта, памятью компьютера, продуктами деятельности и др.

2. Теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта. Результат применения теоретических методов представлен знанием о предмете в естественно-языковой, знаково-символической или пространственно-схематической форме. Такими методами являются: дедуктивный (аксиоматический и гипотетико-дедуктивный) как восхождение от общего к частному, от абстрактного к конкретному; индуктивный (обобщение фактов, восхождение от частного к общему); моделирование (конкретизация метода аналогий, умозаключения от частного к частному, когда в качестве аналога более сложного объекта берется более простой и/или доступный для исследования).

3. Интерпретация и описание, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-символическим представлением объекта (графиками, таблицами, схемами). Это «место встречи» результатов применения теоретических и экспериментальных методов, место их взаимодействия. Продуктом интерпретации являются факт, эмпирическая зависимость и подтверждение или опровержение гипотезы. Интерпретационно-описательные методы играют важнейшую, хотя и не очевидную роль в целостном психологическом исследовании. Зачастую именно отрефлексированное исследователем владение данными методами предопределяет успех научной программы.

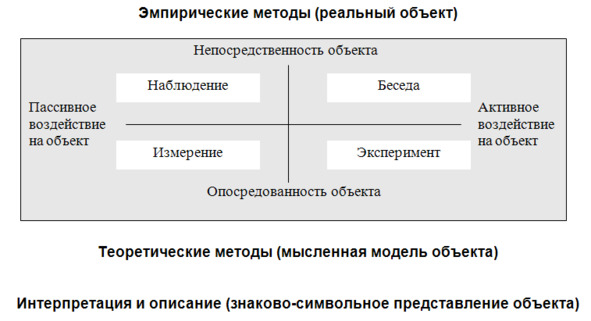

В. Н. Дружинин выделил три класса методов: 1) эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта и объекта исследования; 2) теоретические, при которых субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта (предметом исследования); 3) интерпретации и описания, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-символическими представлениями объекта.

Психологические эмпирические методы В. Н. Дружинин делит на группы по двум основаниям, связанным с познавательной деятельностью исследователя: активность – пассивность; опосредованность – непосредственность. В психологическом исследовании объект также может быть активным, идет ли речь о человеке или животном. Человек в качестве испытуемого является субъектом общения, познания и деятельности, как и исследователь. Следовательно, при классификации эмпирических психологических методов необходимо учесть и эту особенность.

В психологии имеет значение интерпретация и понимание поведения испытуемого. Процесс понимания в каком-то смысле противоположен процессу измерения. При измерении ученый максимально стремимся объективировать результаты исследования, а используя понимание, наоборот, субъективно интерпретирует поведение испытуемого в своих личных смысловых единицах (рис. 4).

Рис. 4. Классификация В. Н. Дружинина

Удобно располагать все психологические эмпирические методы в двухмерном пространстве, оси которого обозначают два специфических признака психологического исследования. Первый – наличие или отсутствие взаимодействия между испытуемым и исследователем или же интенсивность этого взаимодействия. Оно максимально в клиническом эксперименте и минимально при самонаблюдении (исследователь и исследуемый – одно лицо). Второй – объективированность или субъективированность процедуры. Крайними вариантами являются тестирование (или измерение) и «чистое» понимание поведения другого человека путем чувствования, эмпатии, сопереживания, личностной интерпретации его действий. Нельзя сказать, что во втором случае исследователь не использует никаких средств: они есть, но «внутренние», т.е. личный опыт исследователя, индивидуальные смыслы, приемы интерпретации и т. п. Средства, которые исследователь использует в измерении, называют внешними (приборы, тесты и др.).

В квадратах, образованных этими осями, можно расположить основные психологические эмпирические методы.

2. Эксперимент как основной метод исследования, его виды. Эксперимент является одним из основных методов научного исследования. В общенаучном плане эксперимент определяется как особый метод, направленный на проверку научных и прикладных гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на достоверные факты. В эксперименте всегда создается некоторая искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выясняются связи между исследуемыми явлениями.

Эксперимент как метод психологического исследования имеет некоторую специфику. Как отмечает В. Н. Дружинин, в качестве ключевой особенности психологического эксперимента выделяют «субъектность объекта» исследования [13]. Человек как объект познания характеризуется активностью, сознательностью и тем самым может оказать влияние как на процесс изучения самого себя, так и на результат, поэтому к ситуации эксперимента в психологии предъявляются особые этические требования, а собственно эксперимент может рассматриваться как процесс общения экспериментатора с испытуемым. Психологический эксперимент связан с возможностью активного вмешательства исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих психологический факт.