Полная версия

Пестрые очерки

А дневного пропитанья —

Ежемесячным враньем!..

И в античные времена, и в средневековье авторы часто говорили о себе в третьем лице. Например, Гай Юлий Цезарь в автобиографической «Галлльской войне» (1 век до н.э.) пишет о себе так: «Тогда Цезарь выступил из лагеря и двинулся в землю гельветов». Этот же стиль сохраняется и в «Слове», более того, есть даже очень похожая строчка: «Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чисту полю».

Многие любители знатоки «Слова» приходили к выводу о том, что именно князь Игорь – автор поэмы. Они исходили из лингвистического анализа текста и ощущения возвышенного и национально-патриотического духа произведения. Доклад на эту тему сделал еще в начале 50-х годов советский исследователь Н.В.Шарлемань. Но его сообщение было встречено скептически, а забытый доклад пылился без дела у другого известного любителя «Слова» – филолога В.И.Стеллецкого.

Но он попал в руки писателя-патриота В.А.Чивилихина, который развил мысли Шарлеманя в блестящем исследовании – романе «Память». Проанализировав историческую обстановку, в которой создавалось «Слово», а также особенности его словарного состава, писатель пришел к выводу: князь Игорь – несомненный автор поэмы! Поэт И. М. Кобзев выступил со статьей «Автор „Слова“ – князь Игорь?» – и опять общественное литературоведение осталось глухо к этой мысли. Нет, не нужен автор «Слова» России… Все как бы смирились: ну, утерян, так утерян; гениальная поэма есть – и то хорошо! А кто написал – в конце концов, не так уж и важно!..

Хотелось бы спросить: имеет ли для нас значение, кто написал «Евгения Онегина» или «Войну и мир»?.. Или мы так сейчас забиты, что кроме проблемы своевременной выплаты зарплаты или пенсии нас уже ничто не интересует?..

Давайте обратимся к фактам. Что сообщает текст поэмы об авторе, что он знает, каков круг его общения, какие проблемы его интересуют? Оказывается, что ответы на эти вопросы рисуют человека очень высокого социального и культурного уровня. Автор на равных обращается к князьям, называя их «братие»: в те времена на это мог решиться только князь! Автор безошибочно называет более 40 княжеских имен из восьми поколений: такая историческая память на «генеалогическое древо» рюриковичей тоже необходима лишь князю! Автор проявляет редкую эрудицию в вопросах, касающихся оружия, доспехов, соколиной охоты; 22 раза повторяются в поэме слова «злато», «сребро», «кощей» (раб); 20 раз возникает образ сокола, дважды упоминается редкостный охотничий зверь пардус (гепард). Обширна территория, обозначенная названиями рек и городов; на тысячелетие уходит память автора в историю.

Очевидно, что тип ассоциаций, стиль, уровень мышления, кругозор, политическая направленность текста, «ключевые слова» – все свидетельствует в пользу человека государственного мышления, воина и руководителя, КНЯЗЯ. Хроникеры-летописцы писали в те времена совсем иначе: сложная символика, образные и «неинформативные» слова не подходили для четкого и лаконичного стиля летописей.

Автор сообщает такие детали, о которых может знать лишь участник битвы и пленник, которому удалось бежать. Но ведь с поля боя никто не вернулся, войско бесследно исчезло, о разгроме рассказали заезжие купцы через полгода после битвы! Ипатьевская летопись сообщает, что из русских сумели бежать лишь человек пятнадцать; пять тысяч попали в плен и были проданы в рабство, остальные погибли. В плен попали и все четыре князя – руководители злополучного похода. Но из плена бежал лишь князь Игорь. Любопытно, что, взывая о помощи из плена, он называет князей уже не «братие», а «господине»…

Историк А. М. Петров обратил внимание на то, что «паволоки и оксамиты», захваченные у половцев дружиной Игоря, – это китайские шелковые ткани, ценившиеся тогда дороже золота. Но об этой драгоценной добыче летописи молчат: значит, о китайских шелках знал лишь автор «Слова»! Выходит, что кроме Игоря, писать поэму просто некому!

Ан нет! Еще В. А. Чивилихин отмечал дикий разнобой во мнениях ученых, пытавшихся определить общественное положение автора «Слова». Историки, филологи и литературоведы, всяк на свой лад, «убедительно» доказывали, что авторами могли быть совершенно разные по своему уровню люди. На равных перечислялись «летописец», «грамотный поэт», «придворный певец», «член музыкального придворного коллектива», «дружинник», «воевода», «дружинный сказитель», «книжник», «боярин», «поп», «посол-дипломат», «видный боярин» и даже… «половецкий гений» и «представитель крестьянства, как передового класса»! А вот назвать автора князем – ни у кого из них язык не поворачивался!

К сожалению, в советское время установлению истины сильно мешала «идеологическая установка». Например, исследователь «Слова» С.А.Бугославский (1938) пишет: «Князья-авантюристы не щадили ни людей, ни культурных ценностей, ни народного достояния. Богатыри и писатели вышли из народных масс. Споры идут лишь о том, чьим именно дружинником был автор „Слова“ – киевского ли князя Святослава или северского – Игоря». Профессор В. В. Водовозов в учебнике по истории древней русской литературы (1972) учит: «Близость автора „Слова“ к трудовому народу определила глубокое соответствие между его поэмой и современным ему народным мироощущением». Как говорится, какой уж тут автор-князь!..

Настоящий разгром князю Игорю устроил историк, академик Б.А.Рыбаков, посвятивший «поиску» автора «Слова» роскошно изданную монографию «Петр Бориславич» (1991). В этой толстой книге академик пытается доказать, что «Слово» написал знатный киевский боярин и летописец Петр Бориславич. А князь Игорь изображается, как один из самых отвратительных мерзавцев, какие только были в русской истории: «…он крайне цинично пригласил своих родственников воспользоваться уходом половецких всадников и ударить на беззащитные вежи, захватить беззащитных женщин и детей… Он разбил маленький отрядик в два эскадрона половцев, устроил военную прогулку…» и т. д.

Б.А.Рыбаков пишет: «Самым опасным в историческом осмыслении «Слова”является всевозрастающее в нашей научной и околонаучной литературе стремление к идеализации Игоря, к героизации его, к превращению этого князя в активного сторонника общерусского единства и общей борьбы с половцами». В этом «смертном грехе» обвиняются академик Д.С.Лихачев, писатель В.А.Чивилихин, поэт И.И.Кобзев и др. А что касается тех, пишет Б.А.Рыбаков, «кто предполагает, будто бы «Слово» написал сам Игорь, то этим исследователям нет лучшего ответа, чем отсутствие в поэме богатырских подвигов Игоря и полное молчание по поводу его возвращения в родную землю. Зловещее молчание».

Если этот ответ действительно «лучший» и иных вариантов нет, то цена такой критики очень мала. Б.А.Рыбаков прекрасно знает, что «Слово» не имеет ничего общего со стилем русской былины, где богатырь в одиночку «побивает всю силушку татарскую». В том и гениальность «Слова», что нет в нем никаких былинных подвигов. Оно реалистично и трагично, поскольку автор понимал: не годится былинный стиль для рассказа о страшном разгроме русского войска! Поэтому и создал он свой, новый стиль; поэтому и предупредил в начале поэмы, что будет говорить по-новому, «новыми словесы».

Академик очень удивляется, что нет в «Слове» описания торжественной встречи Игоря: «…очень странно и недружелюбно описано возвращение Игоря на родную землю. Никакой встречи, толп радостного народа, благовеста колоколов, всего того, что сопровождает такие редкие торжества». Интересно знать, какие «редкие торжества» предполагал увидеть маститый академик по случаю бегства из позорного плена полководца разгромленной и полностью уничтоженной армии?.. Тем не менее, финал поэмы в меру оптимистичен: «Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы, слава Игорю Святославичу!» Разве это описание похоже на «зловещее молчание»?

Мы не идеализируем князя Игоря. Как полководец он оказался несостоятельным и, видимо, попал в хорошо подготовленную западню. Ведь собрать воедино рассеянные в степи отряды кочевников – дело непростое. Наверное, агентура у половцев работала лучше, чем у русских. Возможно, что не следует человеку с поэтическим складом ума руководить армией. Но наша обязанность – отдать должное князю Игорю, как великому русскому национальному поэту. Потому что многословный труд Б.А.Рыбакова не отвечает на главный вопрос: с какой стати столичный киевский летописец, перегруженный текущими событиями лаконичный историк взялся вдруг писать поэму о неудачном походе захудалого князя из небольшого городка на далекой окраине киевской земли? Мало ли их было, таких неудач!.. Летописцы сообщали о них как положено: кратко, четко, без лишних слов.

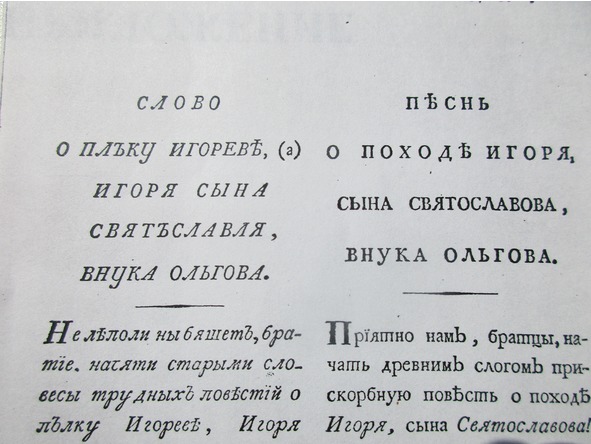

Заглавие в первом издании «Слова», 1800 год.

Странная закономерность, но в отличие от профессиональных ученых, любители и знатоки поэмы интуитивно ощущали, что ни летописец, ни поп, ни боярин, ни дружинник, ни половецкий гений, ни даже представитель крестьянства, как передового класса, – никто, кроме князя, ответственного за гибель своей дружины, измученного совестью и чувством личного позора, не в силах создать подобный текст. Кстати, именно опера «Князь Игорь» точно передает дух поэмы, где вершина – ария князя Игоря, исполненная горечи, раскаяния и покаяния. Эти чувства как бы остаются за пределами мышления наших ученых, историков и филологов…

Почему же российское общество до сих пор считает, что «Слово» – сирота и что у него нет законного родителя? Причины – и в авторитете М.Н.Карамзина, и в ошибке первых переводчиков, и в вековой борьбе со «скептиками», и в идеологических догмах, и в позиции таких влиятельных ученых, как академик Б.А.Рыбаков.

Конечно, по одному лишь тексту авторство точно установить трудно. Представьте, что в наше время на чердаке старинной усадьбы найдена старая грязная тетрадь, а в ней какая-то поэма без имени автора под названием «Пьснь про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалаго купца Калашникова»! Какой филолог решится утверждать, что автор – М.Ю.Лермонтов?.. Нет аналогов этой поэмы в его творчестве!..

Но ведь со «Словом» – все иначе! Мы прекрасно поймем, кто является автором, если прочтем:

«ПЕСНЬОВЕЩЕМОЛЕГЕПУШКИНААЛЕКСАНДРАСЫНАСЕРГЕЕВАВНУКАЛЬВОВА».

Почему так яростно отказывают в АНАЛОГИЧНОМ СЛУЧАЕ в авторстве князю Игорю?

Имя автора «Слова» всегда стояло и сейчас стоит на своем законном месте. ЕГО МОЖЕТ ПРОЧЕСТЬ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ. Удивительно, что имя автора вот уже двести лет буквально мозолит глаза россиянам, а они его в упор не замечают! А ведь необходимо всего лишь набраться смелости признать застарелую ошибку и правильно поставить знаки препинания. В РЕЗУЛЬТАТЕ РОССИЯ ОБРЕТЕТ УТРАЧЕННОЕ ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ ИМЯ СВОЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕНИЯ, ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА ХП ВЕКА, РОДОНАЧАЛЬНИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КНЯЗЯ ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА, ВНУКА ОЛЬГОВА!

Древнеславянский текст начала поэмы в первом издании 1800 года (слева) и его перевод на современный русский язык (справа) позволяют понять, как была совершена трагическая ошибка, лишившая Россию имени ее первого поэта. Если бы переводчики в древнеславянском тексте взяли бы в кавычки слова «СЛОВО О ПЪЛКУ ИГОРЕВЬ», а затем поставили бы точку, тогда следующие слова: «ИГОРЯ СЫНА СВЯТЪСЛАВЛЯ ВНУКА ОЛЬГОВА» – безошибочно обозначили бы имя, отчество и даже «праотчество» автора великой русской поэмы.

Как Русь споткнулась о чирей

Все помнят, как, в соответствии с предсказанием, «принял смерть от коня своего» Вещий Олег: выползла гадюка из черепа коня, ужалила князя – и Олег умер. Об этом необычном случае поведал киевский летописец Нестор, а гений А.С.Пушкина донес его до всех российских школьников. Но мало кто знает, что причиной неожиданной смертельной болезни великого князя Московского Василия Ш, отца Ивана Грозного, также оказался его конь. Вот что рассказывают об этой истории русские летописи.

Государь Всея Руси, великий князь Московский Василий Ш, сын Ивана Ш и византийской принцессы Софьи Палеолог, умер в Кремле в декабре 1533 года в расцвете сил, когда ему было всего 54 года. Смерть его была неожиданной, нелепой и казалась окружающим проявлением загадочного «Божьего промысла», внезапно лишающего жизни человека вполне здорового и полного планов на будущее. Дело в том, что причиной гибели Василия Ш была вроде бы самая обычная «болячка» на бедре, которую мы сейчас назвали бы нарывом или фурункулом.

При Василии Ш на Руси установился долгожданный порядок, татарское иго и княжеские междоусобицы остались позади. Василий Ш присоединил к своим владениям древние русские земли Пскова, Рязани, Смоленска. В стране продолжалось небывалое по размаху строительство каменных зданий – Архангельского собора в Кремле, церкви Вознесения в селе Коломенском; в Коломне против набегов татар был построен огромный кирпичный Кремль с 17 мощными башнями, мало чем уступавший Кремлю московскому. В память о присоединении Смоленска к объединявшейся русской земле на Девичьем поле под Москвой поднялся золотыми крестами к небу грандиозный Новый монастырь, известный теперь как Новодевичий. Государь собирался отдохнуть от трудов праведных в своей вотчине – Волоке Ламском (нынешнем Волоколамске) на любимой осенней охоте. И вдруг пришла нежданная весть, что татары вновь идут из Крыма на Русь с огромным войском.

Пока воеводы собирали в Коломне русскую рать, безбожные татары окружили Рязань, сожгли вокруг города все волости и посады, всех людей побили и в плен увели, и шли приступом на стены, но были с большим уроном отбиты, и город им взять не удалось. Русская рать двинулась из Коломны к церкви Николы Заразского, где стоит сейчас город Зарайск. Здесь воеводы узнали, что татары стоят в 10 верстах, в селе Беззубове. Князь Дмитрий Палецкий на них напал, разбил и прогнал. Князь Телепнев-Овчина с войском тоже перешел Оку, ударил на татар, но те отступили и хитрым маневром заманили князя в ловушку, где русская рать была почти вся побита. Но подоспела подмога – и под угрозой окружения татары бежали и догнать их не удалось.

Только избавились от татар, как случилось на небе недоброе знамение: утреннее солнце поднялось ущербным, верх его был как бы срезан. А потом стало солнце убывать и уменьшилось до трети, и стало, как ладья, а потом вновь прибыло. Для нас, современных людей, это было бы обыкновенное затмение и любопытное зрелище, а тогда пошел на Руси разговор, что не к добру такое знамение, надо ждать изменений в государстве. И ведь правда: беда стояла на пороге.

Все эти события заставили царя изрядно поволноваться. Он с братьями Андреем и Юрием находился все время в селе Коломенском, следя за войной с татарами и принимая срочных гонцов из Коломны. Вторая жена Василия – удивительная красавица из литовского рода Глинских – оставалась в Москве с двумя малыми сыновьями: Иваном, ставшим впоследствии царем Иваном Грозным, и Юрием. Лишь когда угроза татрского вторжения миновала, Василий взял жену, детей и выехал из Москвы в Троицкий монастырь, помолиться в день памяти Сергия-Чудотворца (8 октября по н. ст.) за избавление Руси от врагов. Из Троицы он со всей семьей отправился на свою любимую охоту в Волок-Ламский.

Но по дороге пришлось ему задержаться в своем селе Озерецком, что и сейчас стоит на полпути между Сергиевым посадом и Дмитровым. Причина для остановки была вроде бы пустяковая – малая болячка, возникшая вдруг на левом бедре, на сгибе, как раз в том месте, где кончается лошадиное седло. Величиной была болячка всего-то с булавочную головку, но цвет у нее был багровый и болела она нестерпимо.

Но в Озерецком легче не стало. Поэтому целых три дня добирался великий князь до Волока: ехать верхом подолгу был он не в состоянии. Но и показать, что поддается болезни – не хотел и велел организовать большую государеву охоту: с ловчими и собаками, в сопровождении детей боярских и брата, Андрея Ивановича. Однако вернуться с охоты в Волок он уже не смог, приехал в глухое лесное село Колпь, что и сейчас стоит среди лесов – и здесь окончательно слег. Видя, что болезнь принимает серьезный оборот, Василий вызвал личных лекарей – Николая Немчина и Феофила, а для начала велел прикладывать к болячке муку пшеничную с пресным медом и печеный лук. От такого лечения болячка стала краснеть, появился малый прыщ, а в нем немного гноя. Две недели лежал князь в Колпи, а когда решил все же вернуться в Волок – оказалось, что на коня он сесть уже не в состоянии, и дети боярские понесли его на носилках.

В великой скорби и мучениях лежал государь в Волоке. Гной из болячки не выходил, а боль была такая, как будто в тело воткнули раскаленную иглу; и не увеличивалась болячка, и не уменьшалась. Лекари стали прикладывать мазь – и хлынул обильный гной, по целому тазу!.. С этого времени князь перестал есть и послал тайно своих верных людей за духовными грамотами отца своего и деда. Скрывал это Василий от всех: и от бояр, и от князей, от братьев своих и даже от жены. А на Димитрия (8 ноября по н. ст.) опять было знамение: с неба падало великое множество звезд, словно из больших туч град или дождь пролились на землю. И видело это знамение множество людей и на Волоке, и в Москве, и по всей Русской земле… Конечно, современный астроном резонно скажет, что, дескать, осенью Земля встречается с метеорными потоками и т. д. Но государь Всея Руси понял это по-своему и призвал к себе для тайного совета своих верных людей – дворецкого – Ивана Шигону, да дьяка Путятина: он решил составить на всякий случай духовную грамоту, иначе – политическое завещание.

Тогда же ночью вышло из болячки огромное количество гноя – больше таза! А с гноем выполз, как змей, стержень – огромный, длиной более полутора пядей, а по-нашему – около 30 сантиметров!.. И хотя еще не весь стержень вышел, князь повеселел и послал в Москву за гетманом своим Яном. Ян примчался и стал прикладывать обычную мазь, от которой опухоль уменьшилась. Но состояние Василия не улучшалось, и все бояре и дьяки решили, что надо ехать из Волока в Иосифов монастырь к иконе Пречистой – молиться о выздоровлении. Повезли больного в повозке, вставать он уже не мог, его поворачивали с боку на бок, потому что он давно уже не ел и совсем обессилел. Василия ввели под руки в храм Пречистой Богородицы – и во время службы игумен и братия горько плакали, и бояре и все люди горько плакали, и жена Елена рыдала вместе с детьми.

Утром государя повезли в Москву. Теряя последние силы, Василий в пути все же совещался с боярами, как бы ему въехать в город незаметно, чтобы иноземные послы и купцы не проведали о государевой болезни. На праздник Введения Пречистой (4 декабря по н. ст.) привезли его в село Воробьево, что стояло на берегу Москвы-реки возле нынешнего МГУ. Великий князь приказал мостить мост против Нового (ныне Новодевичьего) монастыря, так как лед на реке был еще тонкий. Срочно сделали мост, но как только на него вступили четыре вороных коня княжеской повозки – мост подломился и кони рухнули в Москву-реку. В повозку вцепились дети боярские и на руках ее удержали, но гужи у коней пришлось отрезать. И хоть гневался великий князь на строителей, но опалы на них не положил, а поехал на паром у Дорогомилова и въехал в Кремль через Боровицкие ворота.

От раны стал идти тяжелый запах, как от мертвого: начались гангрена и заражение крови. Василий Ш понял, что он умирает. Верные дьяки начисто переписали духовную, боярам давались последние наказы: о малолетнем сыне, великом князе Иване; о великой княгине Елене, о младшем сыне Юрии. Лечащие врачи были в отчаянии: их пациент умирал, а они были бессильны что-либо изменить к лучшему. Василий спросил Николая Немчина: «Брат Николай! Ты пришел из немецкой земли служить мне и видел мое тебе великое пожалование. Можешь ли ты облегчить болезнь мою?..» Знаменитый врач, настоящее имя которого было Николай Булев, приехал на Русь из города Любека и занимался медициной, астрологией, богословием. Между прочим, Булев добивался подчинения православной церкви Ватикану, а вслед за немецким звездочетом Штофгером он пророчил конец света на 1524 год. Ожидаемый потоп не наступил, но влияние Булева в придворных кругах от этого не уменьшилось. Почти 40 лет провел он на службе у князей московских. Николай ответил: «Государь, я оставил отца и мать и землю свою, и верно тебе служил, и видел твое великое государево пожалование ко мне, и хлеб, и соль… Но разве можно мне сделать мертвого живым? Ведь я не Бог!»

Великий князь повернулся и сказал окружающим: «Братия, Николай уже понял, что я – не ваш!..» И все заплакали, а выйдя вон зарыдали во весь голос. Великая княгиня Елена тоже билась и рыдала, но все же не забыла спросить о том, на кого же государь оставляет ее и детей. Василий ответил, что он благословил сына Ивана государством и великим княжением, а ее – великой княгиней. Практичная Елена настояла на том, чтобы Василий благословил государством и сына Юрия. После этого умирающий хотел лишь одного: постричься в монахи. И хотя царский брат Андрей и боярин Михаил Воронцов были против, митрополит Даниил все же успел совершить обряд пострижения. Верный Иван Шигона увидел, как дух государя отошел, словно слабый прозрачный дымок. И просветлело лицо умершего, и как будто озарилось светом, и стал он белым, как снег.

Митрополит Даниил привел к крестному целованию великих князей, князей, бояр, детей боярских и княжат, чтобы служить им верно и честно великому князю Ивану Васильевичу и его матери великой княгине Елене. Все рыдали, Москва сотрясалась от ударов большого кремлевского колокола, а в Архангельском соборе рядом с могилой Ивана Ш копали могилу для его сына.

Конечно, трехлетний Иван Васильевич не мог править сам. Власть попала в руки его матери, Елены Глинской, которая оказалась такой властной и энергичной женщиной, что при ней попали в тюрьму и умерли в заключении ее собственный дядя князь Михаил Глинский, а также оба брата Василия Ш – великие князья Андрей и Юрий. В опалу попали и первые бояре – Бельские и Воронцовы. Однако весной 1538 года Елена скоропостижно скончалась; современники были уверены, что ее отравили, а в 2000 году в ее останках обнаружили высокие концентрации мышьяка и ртути. Фаворит Елены боярин Овчина-Телепнев-Оболенский был схвачен через неделю после ее смерти и погиб в тюрьме: по преданию, его задушили дымом. К власти пришел род бояр Шуйских, с которыми впоследствии сполна рассчитался за мать самодержец Иван Грозный.

Итак, счастливое для Руси время княжения Василия Ш было прервано появлением обычного фурункула на ноге у государя. Почему внезапно возникла смертоносная «болячка»?.. Известно, что причиной возникновения фурункулов часто является постоянное загрязнение кожи в сочетании с ее раздражением (трением). Именно поэтому фурункулы постоянно мучают кавалеристов и наездников – это их «профессиональное» заболевание. Заполучить фурункул на натертое седлом бедро Василию было не сложно, тем более, что болезни предшествовали постоянные конные разъезды во время военной кампании против татар. Наверное, сказались также постоянные хлопоты и нервное перенапряжение при организации отпора захватчикам.

Удивительнее другое: почему обычный фурункул привел к общему сепсису, заражению крови, гангрене? Мало ли бывает у нас этих фурункулов – и ничего, живем, не умираем… Вероятно, отсутствие правильного лечения с применением мазей, способствующих быстрому созреванию гнойника в первые дни заболевания, привело к смертельному исходу. Современный врач, скорее всего, быстро вскрыл бы нарыв и выпустил гной, не допуская общего заражения тканей. Но лекари Василия и даже Николай Булев то ли не знали этого, то ли не решились на хирургическое вмешательство. Приходится признать, что плохие приметы в истории России все же оправдываются… Простой чирей привел к тому, что Московская Русь неожиданно потеряла своего талантливого политического лидера и словно бы споткнулась на пути своего исторического развития. Великий князь принял смерть от коня своего…

Кто «заказал» Ивана Грозного?

«Царь Иван Грозный», художник В. М. Васнецов.

Иван Грозный умер в марте 1584 года, не дожив до 54 лет. Наши историки, начиная с М. Н. Карамзина, обычно обходят стороной вопрос о причине смерти царя: дескать, государь, как положено, царствовал, а потом по воле Божией умер. Но англичане думают иначе, и у них имеются серьезные основания считать, что Грозный умер не своей смертью, а был… убит своим ближайшим боярином – Борисом Годуновым. Непосредственной причиной убийства было настойчивое желание царя жениться на молодой английской красавице Мэри Гастингс, племяннице королевы Елизаветы. Именно такую версию гибели Ивана Грозного опубликовал в конце ХУ1 века в своих «Записках о России» английский коммерсант Джером Горсей, сочетавший купеческую деловитость с деятельностью тайного политического агента и оставивший уникальные воспоминания о своей жизни при царском дворе «Московии».