Полная версия

Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе

Задание наблюдающему

В течение урока отмечать все вербальные взаимодействия с учениками, используя схематическое изображение класса (протокол наблюдений).

Это пример несложного задания, которое может довольно легко повысить осознанность учителя, то есть четкое понимание того, какие действия и зачем он совершает. Куратору при обсуждении такого задания нужно будет решить, задание какого уровня сложности нужно дать учителям во время следующего взаимного посещения урока.

Упражнение. Формирование учительских пар

Цель: это задание может стать первым шагом в развитии взаимодействий между учителями. Прежде чем начать улучшения в коллективе, важно спланировать состав его участников.

Возьмите список педагогов вашей школы и попробуйте распределить всех сотрудников по парам. К парам есть одно ключевое требование: это должны быть люди примерно одного статуса в организации. Важно, чтобы между этими людьми не было существенных личных конфликтов в настоящий момент, иначе куратору будет очень сложно совладать с такой диадой. Желательно, чтобы это были преподаватели разных предметов (хотя это и не обязательное правило).

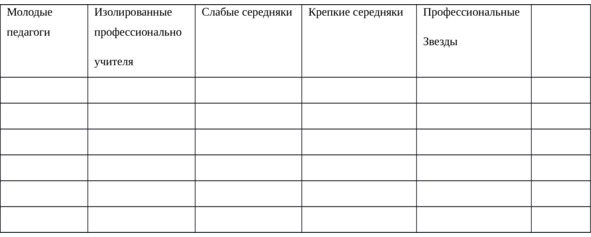

Чтобы было проще, сначала распределите всех сотрудников по предложенным группам10. Если вы считаете, что какие-то педагоги не подходят ни под одну из предложенных категорий, впишите их в правую колонку.

Группу молодых педагогов определить проще всего: это те, кто пришел в организацию сравнительно недавно. С ними проще всего организовывать взаимодействия, так как они пока не обзавелись статусом и соответствующим ему защитным механизмом.

Изолированные сотрудники – это те, кого коллеги не считают профессионально авторитетными, к кому не обращаются за советом в области преподавания. Несложно вычисляются и профессиональные «звезды». Это те, кого в вашей школе считают лучшими учителями. Остальные педагоги, скорее всего, относятся к группе середняков. Так как это обычно получается самая многочисленная часть организации, ее лучше поделить на две, а в крупных школах – на три подгруппы.

Теперь посмотрите на каждый из столбиков. Подумайте об учителях из каждой группы, ответив на вопросы:

Между кем существуют личные связи?

У кого могут быть схожие педагогические трудности?

Схожий ли у них не только профессиональный, но и личный статус?

Постарайтесь сформировать как можно больше потенциальных пар учителей для обмена опытом. Вы можете использовать и другие принципы объединения в пары: пришли вместе из другой школы, увлекаются схожими идеями и т. д.

Для каждой пары нужно еще подобрать куратора, но об этом речь пойдет чуть позже.

Если вы планируете внедрять кураторскую методику в своей школе, то начните с малого. Сформируйте 2—3 пары среди молодых педагогов и подберите для них «третьего умного». Эти люди могут стать вашей опорой в организационных изменениях.

Упражнение. «Прежде чем ринуться в бой…»

Цель: упражнение позволит вам лучше подготовиться к началу изменений в коллективе. Порой сложно преодолеть сопротивление учителей новым правилам и обязанностям. Планирование управленческих аргументов – один из шагов, чтобы преодолеть трудности.

Продумайте, как убедить учителей в целесообразности что-то сделать. В теории коммуникации выделяют три типа аргументации: рациональная, эмоциональная и комбинированная аргументация. Иными словами, на одних людей лучше действуют логические доводы (что позволит повысить ЕГЭ и связано со стимулирующими выплатами), к сознанию других проще подбираться через эмоции (у детей будут выше шансы на достойное будущее, это часть нашей во многом нелегкой профессии). Большинство людей все же не чисто рациональные или эмоциональные типы, поэтому эффективнее всего комбинировать аргументы.

Для каждого учителя, которого вы планируете привлечь к обмену опытом, придумайте по 2—3 рациональных и эмоциональных аргумента, которые бы соответствовали их личным интересам.

Также подумайте, какие у педагогов могут быть типичные возражения и контраргументы (например, высокая занятость, недостаточно хорошие ученики, семейные трудности и пр.). Решите, как вы будете на них реагировать.

Представив себя на месте учителя, вы сможете несколько проще убедить коллег в правильности ваших идей.

Способ 2. Педагогические туры

Согласитесь, звучит довольно романтично. У меня название этой методики ассоциируется с активным отдыхом и приключениями (в оригинале методика называется instructional rounds). Технология педагогических туров действительно одна из самых динамичных и, по моему мнению, несложных в реализации.

Ее суть заключается в том, что малая группа учителей посещает за короткое время большое количество уроков. При этом главная цель – не оценить учителя, который ведет урок, или дать ему советы, а сравнить свою практику с опытом коллег. Эта технология позволяет не обижать опытных учителей, а сохранять их реноме в коллективе. Это поможет уменьшить сопротивление учителей к выходу из комфортной зоны.

Пошаговый план

Шаг 1. Выбор попутчиков. Педагогический тур проходит в течение одного дня. Такие мероприятия рекомендуется проводить не реже чем один раз в четверть.

Сначала формируется группа из 3—5 наблюдающих плюс модератор. Наблюдающими могут быть как начинающие, так и опытные учителя. На роль модератора лучше всего подойдет уважаемый в коллективе педагог, который мог бы квалифицированно выстроить обсуждение. Эту роль может сыграть и кто-то из администрации, но важно предупредить учителей, ведущих урок, что наблюдение проводится с целью не оценить (и наказать в случае ошибки), а понаблюдать и дать возможность учителям сравнить себя с коллегами.

Среди опытных и мастеровитых учителей выбираются несколько таких, кто готов пустить участников тура на свой урок. Будет не лишним со стороны учителя сказать ученикам, что в течение урока придут другие педагоги. Учитель может объяснить, что учителя тоже учатся.

Шаг 2. Планирование маршрута. Наблюдение уроков должно быть целенаправленным. При этом все члены группы смотрят на одно и то же. Чтобы выбрать правильный объект для наблюдения, нужно удостовериться, что выполнены следующие условия:

группа наблюдает за конкретным педагогическим аспектом;

результаты можно точно зафиксировать, то есть это что-то наблюдаемое, а не просто мнения;

наблюдаемый аспект педагогической действительности потенциально можно улучшить;

наблюдаемое соответствует широким педагогическим целям школы;

улучшение навыка проведения педагогических туров действительно может быть важным для достижения успеха учащимися.

В качестве объектов для наблюдения можно использовать самые разные ситуации и взаимоотношения из сферы педагогической действительности (подробнее смотрите в разделе «Оценка качества преподавания»).

Шаг 3. Организация тура. Группа учителей вместе с модератором стучится в дверь и максимально бесшумно располагается в классе, не мешая ходу урока. Наблюдение ведется в течение 15—20 минут (то есть за время одного академического часа группа учителей посещает 2—3 занятия). Обычно группа должна посетить 5—6 учителей за день.

Модератор следит за временем, по истечении наблюдения группа благодарит учителя и учеников и переходит в следующий класс. Такая организация позволяет понаблюдать за многими коллегами. При этом акцент делается на одном очень конкретном аспекте (будь то вопросы, задаваемые учителем, или то, как он использует пространство класса), что дает возможность получить общее представление за очень короткое время.

Но важно помнить, что при посещении группа наблюдает, а не оценивает учителя. Никто не должен давать учителю обратную связь, если тот прямо об этом не попросит.

Шаг 4. Обсуждение впечатлений. По окончании наблюдения модератор организует обсуждение по строго заданной структуре.

Сначала учителя описывают, что они видели (например, учитель 6 раз задал репродуктивный вопрос и 15 раз – продуктивный; 10 учеников слушали объяснения учителя, трое смотрели лишь в свои телефоны или планшеты). Ведущему рекомендуется следить за тем, чтобы в дискуссии не было оценочных суждений. Важно обсудить, что делал учитель и чем при этом занимались ученики.

Затем группа анализирует данные (Есть ли какие-то повторяющиеся модели поведения? Как можно сгруппировать данные?).

Учителя предсказывают возможные реакции и пути развития урока и отвечают на вопрос: «Если бы вы были учеником на этом уроке у этого учителя и делали все то, что от вас ожидается, то чему бы вы научились, как бы вы отреагировали на такой тип действий?»

Приведем конкретный пример такого обсуждения. Речь идет об уроке истории в 6-м классе по теме «Древняя Греция». Учителя сначала обсуждают, какие вопросы задавал учитель (Каковы три основных социальных класса в Древней Греции? Что было основными ресурсами? На какие ветви делилось правительство?).

Затем на этапе анализа педагоги используют таксономию вопросов Блума11, на основе которой они вели наблюдения. Оказывается, что большинство вопросов нацелены на воспроизведение информации (иными словами, были репродуктивными).

Опытный учитель на этапе предсказания говорит, что если бы он был учеником на этом уроке, то это дало бы ему существенные навыки глубинного понимания текста. Но другие учителя с ним не соглашаются. Они считают, что на основе наблюдений можно сказать, что дети учились находить конкретные, не обязательно связанные факты в учебнике. Это возражение заставило учителей задуматься, что они подразумевают под глубинным пониманием текста и какие типы работы могли бы это развивать. Учителя в сообществе пришли к выводу, что глубинное понимание достигается за счет интерпретации, анализа текста, поиска главного. При этом трудно сказать, научатся ли дети понимать текст только при помощи вопросов на воспроизведение информации12

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Кристакис Н., Фаулер Дж. Связанные одной цепью: как на нас влияют люди, которых мы никогда не видели. М.: Юнайтед Пресс, 2014.

2

* Из доклада Майкла Барбера «Вызовы реформ образования учителей» на конференции «Тенденции развития образования 2016»

3

Rosenholtz, S. J. (1989). Teachers’ workplace: The social organization of schools. Addison-Wesley Longman Ltd.

4

Кроме текстов, которые представлены непосредственно в книге, читателям также доступны дополнительные материалы, которые размещены на портале «Директория» (http://direktoria.org/book/pub/6768/). На сайте вы сможете найти доступные для скачивания листы для наблюдения, некоторые пояснения к упражнениям и дополнительные тексты.

5

* Если вы проходили исследование «Социальный капитал образовательной организации», который представлен на портале «Директория», то просто загляните в рейтинг личного лидерства в отчете для организации. Цель исследования «Социальный капитал образовательной организации» – помочь руководителю школы понять, насколько эффективно выстроены профессиональные взаимодействия в коллективе, есть ли у педагогов доступ к социальному капиталу коллег. Руководитель получает по результатам исследования подробный отчет и методические рекомендации. Подробности вы можете узнать на сайте socio.direktoria.org

6

Если вы проходили исследование, то посмотрите на вашу личную сеть взаимных связей.

7

* Rosenholz S. Teachers’ Workplace: The Social Organisation of Schools. New York: Teachers College Press, 1989. Ушаков К. М. Управление школой: кризис в период реформ. М.: Издательская фирма «Сентябрь», 2011.

8

* [битая ссылка] http://direktoria.org/evolution/social/4526/ – на этой странице доступно описание того, что такое социальный капитал организации, и зачем его развивать. Основания кураторской методики описаны в статье: Ушаков К. М. Задачник для куратора. Директор школы. №7, 2015, стр. 15—23.

9

Полный материал доступен по ссылке [битая ссылка] http://direktoria.org/evolution/briefcase/4644

10

* Если вы проходили исследование «Социальный капитал образовательной организации», вам будет несколько проще: просто перейдите в раздел «Рейтинг актуального профессионального лидерства» и посмотрите на количество выборов каждого участника. Если у учителя 0 или 1 выбор, то его можно отнести в группу изолированных учителей.

11

* URL: [битая ссылка] http://www.intel.ru/content/dam/www/program/education/emea/ru/ru/documents/project-design1/thinking-skills/bloom-taxonomy.pdf

12

** Взято и адаптировано из книги: City E.A., Elmore R.F., Fiarman S.E., Teitel L. Instructional Rounds in Education: A Network Approach to Improving Teaching and Learning. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2009.