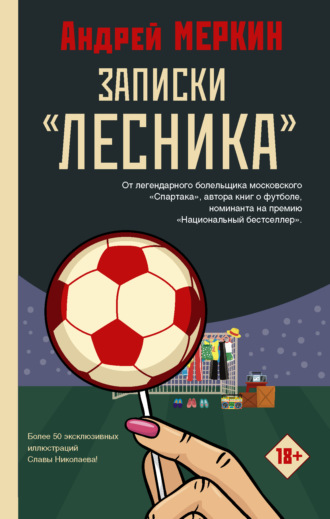

Полная версия

Записки «лесника»

Хозяин не любил футбол. В тот день он с непроницаемым лицом следил за игрой. Но его соратники на Мавзолее сошли с ума от восторга: Ворошилов подпрыгивал и кричал.

20 мая 1942 года Старостин проснулся от яркого света. Пистолет в лицо и крик: «Встать!»

Его вывели, втолкнули в машину, отвезли на Лубянку и предъявили показания уже расстрелянного Косарева. Оказывается, глава комсомола на следующем параде физкультурников «готовился ликвидировать руководителей партии и правительства, для чего организовал боевую группу из спортсменов во главе с Николаем Старостиным».

В ту же ночь арестовали и трех его братьев. Все они получат по десять лет лагерей – мягчайший приговор по тем временам.

Николай Петрович, хоть и был старовер, но один раз в жизни попробовал шампанское.

Два года ссылки Старостин провел в Казахстане. Современники Старостина считают, что он был словно бельмо на глазу одиозного министра внутренних дел Лаврентия Берия, опекавшего «Динамо». В Алма-Ату создатель «Спартака» попал в 1950-е годы благодаря усилиям местных спортивных чиновников. Селить его пришлось тоже с ухищрениями.

Николая Петровича поселили там, где сейчас район Тастак. Но тогда, в начале 1950-х, это был не город, а уже Алма-Атинская область. Так вот, Николаю Петровичу разрешили жить только в области. Ему там определили домик, и он там жил.

Там же он и проводил тренировки.

По словам учеников Старостина, он всегда выглядел свежо и был молодым, несмотря на возраст. Старостин упражнения вместе с нами выполнял, мы молодые были, а ему 54 года. Он нам не уступал. Если мы бежали отрезки, он с нами рядом был, рядом все время.

По иронии судьбы Старостин работал в Алма-Ате с командой «Динамо» из ведомства ненавистного Берия.

– Какое у него было питание? Кефир, батон и ливерная колбаса. Он был подтянут, сухощавый. Здорово за собой следил, не опускался.

В 1954 году Старостина реабилитировали, и он мог возвращаться домой, в Москву. И тогда Николай Петрович позволил себе то, чего прежде никогда не делал.

Он пошел купил бутылку шампанского, разлил всем, налил себе полстакана и впервые в жизни выпил. Дал себе слабинку.

В то время, когда Старостин заканчивал дела с переоформлением документов, футболисты алма-атинского «Динамо» были на турнире в Джамбуле и жили в вагончике на железнодорожной станции.

Мы узнали, когда шел поезд Алма-Ата – Москва, в котором ехал Николай Петрович. Остановили этот поезд, организовали митинг и на полтора часа задержали весь состав.

Так провожали Николая Петровича Старостина.

Тренеры

Шли годы, менялся «Спартак», его тренеры, но не Старостин. И это чистая правда, а не развесистая клюква, которая расцветает в наших суматошных мозгах.

В детстве довелось-таки посидеть на коленях у Николая Петровича, когда Патриарх писал мне автограф на своей эпохальной книге «Звезды большого футбола». Так и написал – «Андрею Меркину от автора дружески».

Много лет служил «Спартаку» верой и правдой его брат Андрей.

В 1980-е годы, когда у «Спартака» было перманентное «серебро», награждение медалями частенько происходило в кинотеатре «Варшава». Простым болельщикам туда было трудно попасть, но попадали все равно. Андрей Петрович Старостин, редкого юмора и обаяния человек, присутствовал на всех награждениях команды.

Как-то раз пела там Катя Семенова – была такая певица, голосом похожая на Пугачеву. Вышла она поздравлять «Спартак», а сама – в говно. Причем не в легкое говнецо, а в жопу практически. Со сцены уходить не хочет, а петь не может.

Тогда Андрей Петрович вышел на сцену и сказал:

– Певица Катя Семенова настолько возмущена нашими серебряными медалями, что у нее нет слов – одни буквы. Давайте не огорчать ее на будущий год!

В зале овации, все ржут – Старостин галантно раскланялся, и вышел следующий артист.

Не отставал и Николай Петрович.

Братья Стругацкие не были болельщиками «Спартака», но Патриарх дружил с ними и пригласил на награждение золотыми медалями. В шестидесятые годы неоднократно видел их на трибуне на матчах сборной СССР. Говорили, что Аркадий болел за «коней», а Борис до последних дней – за «бомжей».

Столько лет прошло, вот уже и режиссеру Алексею Герману исполнилось семьдесят, из них восемь он снимает фильм «Трудно быть богом» по роману братьев Стругацких. Это мое любимое произведение замечательных авторов.

Но помимо всего они были еще фантасты-юмористы. Вот их поздравительный стишок тридцатилетней давности:

«Ура! И Кубок УЕФА в руках «Зенита», ЦСКА. А «Спартаку» желаем мы любви болельщиков страны».Пророки? Не знаю…

Никита Павлович Симонян был очень дружелюбен к нам, пацанам, и разрешал подавать мячики в Тарасовке и на Ширяевке. При этом время от времени шутливо спрашивал:

– Много «пар» и «колов» подтерли в дневниках?

Симонян был очень хитер и умен.

Золотое чемпионство 1969 года и стиль игры «Спартака» – ничего общего с командами Бескова и Романцева. Скорее стиль игры «анти-Киев», и именно в лучших матчах против киевского «Динамо».

Никита Павлович был умница и понимал, что с молодой командой против мудрого Маслова нужно играть особенно, что он и придумал.

Первый матч в Москве. Жесткий прессинг, контроль над центром поля, оба гола забиты на контратаках. Осянин и Хусаинов тоже трудились в защите.

Осенью в Киеве. Классика контратак. Гол Осянина в начале матча – и весь матч отбиваемся в обороне. Опять прессинг в центре поля и даже на чужой половине.

Папаев рассказывал, что физически команда отпахала в этих матчах так, что ребята не могли двигаться после этих двух игр.

Именно эти два матча решили судьбу золота. В других играх сезона команда в основном играла первым номером. Но это был не тот спартаковский футбол, который мы увидели десять лет спустя.

Скорее походило на сборную Англии времен ЧМ-66 плюс техничность и, не побоюсь этого слова, гениальность Вити Папаева. Фантастическая работоспособность Гили Хусаинова, сумасшедший по силе и точности удар Коли Осянина.

И защита! Такой защиты у нас я не помню. Команда оборонялась фантастически организованно – Логофет, Иванов, Абрамов, Ловчев.

И лучший вратарь Анзор Кавазашвили – тащил вообще все!

Более похож на команды Бескова и Романцева был «Спартак» 1974 года при Николае Алексеевиче Гуляеве. Техничный и комбинационный футбол со стенками и забеганиями.

Классика жанра – посаженные на жопу хохлы в «Лужниках». Великая игра! С эстетической точки зрения – самая красивая командная игра «Спартака». Конфетка.

Однако до золота недотянули…

Гуляев был строг, но справедлив. Мог вынести контрамарку нам, сопливым говнюкам, как, например, на знаковый матч с Киевом.

Константин Иванович всегда интеллигентно и дружелюбно разговаривал с болельщиками, особенно со «старичками-боровичками». Отпускал шутки-прибаутки, типа своей эпохальной в адрес литератора Хукела:

– Ничего, что я в костюме и при галстуке?

В конце 1970-х годов судьба свела близко с Олегом Ивановичем Романцевым, одно время даже дружили семьями, особенно жены. Потом он переехал на Преображенку и как-то все затерялось.

Очень непростой и неоднозначный человек, не красно-белый, а скорее так: черно-белый.

После продажи клуба Червиченко мое и без того отрицательное отношение к Романцеву стало еще хуже.

Но прошли годы, и жизнь плавно привела меня к тому, о чем писал старик Фрейд, – к переоценке ценностей. Без этого невозможна жизнь, кто этого не делает хотя бы раз в пять-десять лет, тот не достигает в жизни ничего. Так что к шестидесяти годам смотришь на жизнь по-другому. Я лично Олегу Ивановичу все простил, причем независимо от результатов «Спартака». Как сказал Господь в Нагорной проповеди: «Прощайте и прощены будете».

Что тут еще добавить, даже не знаю…

Ненавидимый многими Старков мог по телефону подробно и долго объяснять мне – а я никто и звать меня никак, – как найти поле в Голландии и во сколько будет матч.

Балагур и весельчак Черчесов после матча в Европе на корректный и вежливый вопрос одного немолодого и уважаемого болелы ответил:

– Соблюдайте субординацию, все вопросы в установленном порядке через пресс-атташе.

Забыл, что «Спартак» – это субкультура.

Про довоенный «золотой дубль» старички-боровички рассказывали, что «Спартак» играл в скоростно-силовой и жесткой манере плюс вратарь Жмельков, который ловил все что можно и нельзя.

Так что столь любимая нами «спартаковская игра» была не всегда такой, какой мы ее себе представляем. И выглядела она совсем по-разному.

«Все течет, все изменяется».

Аксиома.

«Фантомас»

Примерно в середине шестидесятых годов произошло одно событие, которое оставило широкий след в наших юных и неокрепших душах.

На экраны страны вышел в момент ставший культовым фильм «Фантомас».

Причем долбоебы из кинопроката сперва выпустили вторую серию «Фантомас разбушевался», а потом первую – собственно «Фантомас», и только после этого третью «Фантомас против Скотланд-Ярда».

Со всех афиш всех кинотеатров Москвы и России сияла зловещая и зеленая морда неуловимого разбойника Фантомаса, красавицы Милен Демонжо, гламурного (тогда еще не было этого слова, но мы догадывались) Жана Марэ, смешного до колик в животе Луи де Фюнеса.

Возле нашего дома в клубе имени Русакова стояли огромные очереди, люди часами пробивались к заветной кассе, чтобы купить билет. Услужливые барыги тут же, не отходя от кассы, предлагали билеты по три рубля.

Каждую из серий мы смотрели по многу раз, а потом, на переменах и не только, в школе и подъездах домов писали мелом, спизженным у доски, латинскую букву «F» с маленьким, подчеркнутым снизу кружком. Особенной доблестью считалось позвонить куда-нибудь из телефона-автомата и загробным голосом сказать:

– Внимание! Через несколько минут вас посетит Фантомас.

Споры и зарубы по фильму шли до кровянки, количество серий якобы варьировалось от семи до десяти, а сам Фантомас оказывался то королем Франции, то роботом с электронным мозгом.

А самая-самая первая серия вообще называлась «Труп в зеленом чемодане».

Только много лет спустя я узнал, что серий так и было всего лишь три, а сборы за прокат фильма перекрыли все мыслимые и немыслимые рекорды и не побиты до сих пор.

Ну а друзья-одноклассники самым наглым образом подсовывали в ранец записку с жутким содержанием, написанную измененным почерком:

«Мне нужен труп, я выбрал Вас. До скорой встречи, Фантомас».

Футбольные сборные разных лет

В свое время удалось общаться с великим спартаковцем Павлом Александровичем Канунниковым.

Оказалось, что он был дружен с великим Василием Бутусовым, который забил первый гол в истории сборной России.

Конечно, я не удержался и спросил про игру с немцами, которую те выиграли на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году со счетом 16:0.

– Играли с финнами 30 июня и слили 1:2, а уже на другой день – утешительная игра с немцами.

В Швеции уже тогда были проблемы с бухлом, но наши ребята предусмотрительно запаслись из России.

Думаете, тогда меньше пили? А вот уж хуй!..

Вечером после матча все игроки сборной банально нажрались в жопу, ходили по полю в матче против немцев с глубокого бодуна.

Ничего не напоминает?

У немцев снят фильм с названием «Уэмбли Тор», он им до сих пор не дает покоя. Фильм, от интервью с вдовой судьи матча Готфрида Динста до рассказа сына Тофика Бахрамова, пронизан мотивом: гола не было. Бахрамов сказал сыну перед смертью:

– Гола не было. – И почил в бозе.

Игру помню очень хорошо, смотрел по телевизору в пионерском лагере, да и немцы повторяют не реже раза в год.

По моему мнению, никакого гола не было, но выкрутить можно все что угодно.

Еще более отчетливо стоит перед глазами матч на стадионе «Ацтека» с Уругваем, мяч был почти на линии, но наши дружно подняли руки. Голландский судья показал, что надо продолжать играть.

А уругваец, который недавно вышел на замену, головой забил мяч практически в пустые ворота за несколько минут до конца дополнительного времени. Он не видел, что наши игроки подняли руки, причем почти все!

Интеллигентнейший Гавриил Дмитриевич Качалин после этой игры первый раз в жизни повысил голос на игроков, он понимал, что это был его последний шанс попасть в призеры чемпионата мира.

Уже много лет спустя Анзор Амберкович Кавазашвили рассказывал, что виноваты сами и он лично тоже – надо было отрабатывать момент до конца.

Геша Логофет и Коля Киселев с большой неохотой, но тоже подтвердили это. Хотя у нас пытались во всем обвинить «армейскую» защиту.

Вот такие разные футбольные сборные.

Будапешт один

Весной 1968 года папа взял меня на игру с венграми.

Довелось побывать на лучшем, по мнению специалистов, матче сборной СССР.

После поражения 0:2 на «Непштадионе» через неделю играли ответный матч в «Луже».

Сказать, что обстановка была накалена, – значит не сказать ничего.

В мае того года я уже в полный рост слушал «Немецкую волну», «Голос Америки», «Радио Свобода».

Голоса вещали, что в Венгрии после первого матча люди стихийно вышли на улицы и радостно праздновали всей страной победу над ненавистными Советами.

Немудрено – после кровавого путча 1956 года прошло всего 12 лет, и венгры все очень хорошо помнили.

Победа была нужна – 3:0.

Мало кто в нее верил, но ажиотаж с билетами был такой, что папа только каким-то чудом через партком или местком достал два билета на Западную трибуну.

Билет был очень интересный, через все поле шла огромная красная надпись: «11 мая».

Разговору в Москве только и было, что про игру, – везде, даже в длинных очередях за квасом, в школьной раздевалке перед уроком физкультуры.

Вышли на «Спортивной».

Метро было заполнено, буквально шагу ступить невозможно. Люди очень медленно передвигались в сторону эскалатора.

Тогда впервые в жизни увидел, как работают «щипачи». Два коротких движения рукой – и рыжие «бочата» плавно соскакивают в подставленную ладошку.

На трибуне яблоку негде упасть, наши места чуть сбоку от правительственной ложи. Все говорят, что генсек Брежнев тоже на игре.

Наши в красно-белой форме, венгры – во всем белом.

У них в составе такие звезды, как Фаркаш и лучший футболист Европы 1967 года Флориан Альберт.

Сначала автогол, затем штрафной Муртаза Хурцилавы, и, наконец, ныне Анатолий Федорович, а тогда просто Толик Бышовец, замыкает на дальней штанге, как Валера Карпин на «Стад де Франс» тридцать лет спустя.

Наши всю игру буквально не давали продохнуть венграм, просто смяли их, настолько быстро и мощно сыграла сборная СССР.

Игра окончилась в девять вечера, было уже темно. И тут вместе с традиционным «Молодцы!» на стадионе одновременно зажглись тысячи и тысячи факелов из горящих газет. Менты стояли как зачарованные, никто эти факелы не тушил. Люди вокруг радовались, обнимались, братались, целовались.

В то время сиденьями в «Луже» были сплошные деревянные лавки, и все брали с собой газеты под жопу, вне зависимости от времени года. К вечеру, кроме «Правды», никаких других газет в киосках не было. И подавляющее большинство с особой радостью и остервенением жгло печатный орган ЦК КПСС. Так и возникли эти стихийные факелы. Ни до, ни после ничего подобного не видел ни на одном стадионе мира.

Кстати, игру эту судил Ченчер из ФРГ – это он потом бросал монетку в Неаполе в том же году летом. Об этом напишу ниже, как и о том, как я провел дни в Будапеште 20 лет спустя и что из этого вышло.

Настоящая правда про жребий и монетку

История со жребием и монеткой окутана тайной, но настало время пролить свет на эту историю и поставить все точки над «i».

Жаркий июнь того же года, Италия, Неаполь.

Игру показывали по Центральному телевидению, и смотрел я ее в пионерском лагере.

Дело было в будний день, если мне не изменяет память, и прямая трансляция началась поздно вечером.

После ужина дружным строем наш четвертый отряд повели в пионерскую комнату, где, в виде исключения, было разрешено смотреть матч и после отбоя.

Наша сборная вышла на поле во всем белом, репортаж вел, как всегда, Николай Николаевич Озеров.

Игра закончилась безрезультатно, настало время бросать жребий. Итак. Что же произошло на самом деле.

Оба капитана команд – Шестернев и Факетти – уже умерли, правду они нам сказать не могут. Зато жив главный герой – немецкий судья Курт Ченчер.

Три года назад вышло сенсационное интервью, которое он дал авторитетной газете «Тагесшпигель». Посвящено оно было сорокалетию матча и монетке и называется «Первую попытку выиграли русские».

Вот его рассказ.

«Русские доминировали весь матч и должны были выигрывать еще в основное время. Монетку бросали в судейской, капитаны команд ждали за дверью. В судейской, помимо меня и ассистентов, присутствовали президенты национальных федераций – Гранаткин и Франки. Оба в то время были сверхавторитетны. Гранаткин был первым вице-президентом ФИФА, а Франки – президентом УЕФА. (Время двуствольных папиков еще не наступило, поэтому все было по чесноку).

Гранаткин спросил:

– Жеребиться будем вашей монеткой?

– Да.

У меня с собой была тяжелая турецкая монетка без номинала. На одной стороне был нарисован мяч, на другой футбольные ворота.

– А разве это не была десятифранковая монетка?

Нет. Это была моя личная футбольная монетка, ее я использовал в играх Бундеслиги и матчах сборных. Ее мне подарил один турецкий футбольный судья. Таким образом, выбирались не орел или решка, а мяч или ворота. Но сначала был пробный жребий.

– ?

Да, об этом попросил Гранаткин, понятия не имею зачем. Франки согласился.

Всю процедуру я всегда проделывал одинаково. Я подбрасывал монетку правой рукой вверх, а левой накрывал ее на правой ладони. Так было и в тот раз.

Гранаткин выбрал мяч… и выиграл.

– Но затем был решающий жребий?

Гранаткин с ухмылкой предложил на этот раз уже Франки выбирать. Тот выбрал ворота… и выиграл.

Тут же это было зафиксировано в протоколе. На все про все ушло десять минут.

Затем капитаны команд объявили итог жребия болельщикам на стадионе.

– Как реагировали президенты?

Франки ушел плясать и радоваться с игроками, а Гранаткин с мертвым лицом предложил мне тут же переиграть и немедленно ввести правило пробития послематчевых пенальти. Он так хотел, но тогда это было нереально, и правило вошло в силу только через два года».

Вот так все было на самом деле. Так что ни Факетти, ни Шестернев тут ни при чем.

Гранаткин был просто нефартовым в отличие от Франки – вот и все. Все очень банально и просто, как всегда.

Брежнев и Косыгин

Родители папы умерли еще до войны, даже мама их не видела.

А вот мамины дедушка и бабушка почти всю жизнь, с начала двадцатых, прожили на улице Горького, рядом с магазином «Океан».

Частенько бабуля выводила меня погулять во дворик, который выходил аккурат на черный ход главного рыбного магазина страны.

Фельдмана тогда еще не расстреляли, до знаменитого «дела рыбников» оставалось много лет. А вот крали тогда не меньше, чем теперь, а может даже, и больше. Аксиома.

Во время разгрузки товара грузчики постоянно что-то пиздили, несмотря на бдительное око дежурного замдиректора Якова Ароновича. Стоило ему чуть отойти или отвернуться, как небольшая упаковка в пять-шесть банок черной или красной икорки, а то и осетрового балыка отлетала в сторону, как ядро, метров на двадцать. А там уже «гуляла» моя бабушка и накрывала этот ящичек своей многоступенчатой, как корабль «Восток», юбкой. Через час-другой грузчики звонили в дверь коммуналки, бабушка проводила их в комнату и отдавала упаковку. Грузчики всегда оставляли баночку «дефицита» на чай.

В этом же доме жило много генералов, адмиралов, замминистра. Через дорогу был знаменитый «Елисеевский» гастроном. В квартире одного знаменитого генерала я побывал много лет спустя. И даже познакомился с директором «Елисеевского» Соколовым. Об этом будет в одной из следующих глав.

Бабушка была очень дружна со знаменитой актрисой цыганского театра «Ромэн» Лялей Черной. Однажды, когда я был в гостях, она подписала мне открытку со своей фотографией, а бабушка уговорила ее погадать мне по руке.

Как и любая цыганка, Ляля Черная умела предсказывать, но как большая актриса этим не занималась. Однако бабушке отказать не смогла. Все, что она мне нагадала, с пронзительной точностью исполнялось до сего времени, и, надеюсь, исполнится в дальнейшем.

Одно время дедушка работал в Министерстве легкой промышленности СССР вместе с будущим председателем Совмина Косыгиным. Много рассказывал про Алексея Николаевича, тот был любитель МХАТа, а дедушка дружил с Петкером и Прудкиным. Косыгин не пропускал театральных премьер и часто оставлял дедушку после совещаний, они вместе обсуждали игру великих мхатовских актеров и актрис.

Незадолго до смерти дедушка и бабушка переехали в Сокольники, дедушка написал письмо Косыгину, и тот дал команду выделить квартиру. Пожить им там довелось недолго: пока я служил в армии, дедушка с бабушкой умерли.

В декабре 1980 года скончался и Алексей Николаевич Косыгин. Как часто бывает в жизни – смешное и трагическое рядом.

В день его похорон во Дворце спорта «Химик» играл со «Спартаком». Вместо традиционного клича – «Что за лапоть деревенский – это «Химик» воскресенский» после игры орали:

– Сосиски сраные!!!

«Спартак» выиграл, Леонид Ильич сидел в ложе и курил свои любимые сигареты «Новость», которые ему делали по спецзаказу, набивая отборным табачком. Приехал он прямо от Кремлевской стены, с речью у него уже тогда была беда. Чуть ранее в этот же день он на весь мир вещал свою историческую фразу:

– Куба, ГДР, Польша и другие сосиски сраны скорбят о смерти товарища Косыгина.

Коню понятно, что Брежнев хотел сказать «социалистические страны», но мы ржали и глумились – и кричали на всю ивановскую про «сраные сосиски».

Генсек был человек с юмором, по-доброму ухмыльнулся и погрозил нам пальцем с высоты правительственной ложи.

Вскоре по Москве пошел гулять анекдот про извинения работников Микояновского мясокомбината перед генсеком за выпуск «сраных сосисок».

А ноги-то росли с хоккейного матча!

Не могу не дополнить, для «форсу бандитского», как говаривал Жеглов, про столь любимые мною – надеюсь, я не одинок – сиськи.

Брежнев частенько вместо «систематически» говорил «сиськи-масиськи». Поэтому развеселые подруги хохмили:

– У нас сиськи – не масиськи: с лошадиные пиписьки!

Так что, говоря о сиськах, мы невольно отдаем дань памяти Леониду Ильичу.

Орехов и Зуев

Самое первое телевизионное событие, которое помню, – это похороны Кеннеди.

Центральное телевидение СССР впервые в истории организовало прямую трансляцию из США, и мы смотрели эти похороны в прямом эфире. Хрущев шел в процессии за гробом американского президента, и мне показалось, что наш генсек был очень расстроенным и печальным.

А примерно за год до этого, в августе 1962 года, «сарафанное радио» разнесло по Москве невероятный слух: в «Лужниках» – финал Кубка СССР по футболу, «Шахтер» (Донецк) – «Знамя Труда» из Орехова-Зуева.

Забив два быстрых гола в начале игры, горняки выиграли почетный трофей.

Команда из Орехова-Зуева была непростая: один из старейших клубов России основан в 1909 году английскими работягами, работавшими на мануфактуре Морозова. В том сезоне команда катком прошлась по сетке Кубка, выбила московский «Спартак» и лишила возможности команду Симоняна сделать золотой дубль. Но самое главное началось после финала.

На матч приехало несколько десятков тысяч болельщиков клуба «Знамя Труда».

Точного количества не знал никто, но говорили о примерной цифре в 50–60 тысяч человек. Надо ли говорить, что по большей части это были разнузданные и практически в жопу пьяные люмпен-пролетарии?

В те годы пиво в «Луже» было в свободной продаже, а водяру несли на матч в таких количествах, что ближайшие пункты приема стеклотары перевыполняли план на месяц вперед.

И вот после матча эта огромная толпа работяг-экстремистов ринулась на Красную площадь. Как их туда пропустили менты, да еще и в таком количестве, – загадка. И откуда у них взялись пузырьки с чернилами, которые они стали дружно метать в Мавзолей дедушки Ленина, – история об этом умалчивает.

Учинив на главной площади страны страшный погром, болельщики рассеялись по городу, а часть вернулась на автобусах в Орехово-Зуево, откуда они благополучно прибыли в день игры.