Полная версия

Почвенные ресурсы

Полуямы, или контрольные разрезы, закладывают на меньшую глубину – от 75 до 125 см, обычно до начала материнской породы. Они служат для дополнительного (контрольного) изучения основной части почвенного профиля – мощности гумусовых и других горизонтов, глубины вскипания и залегания солей, степени выщелоченности, оподзоленности, солонцевато сти, солончаковости и др.

Прикопки, или мелкие поверхностные разрезы, глубиной менее 75 см служат главным образом для уточнения почвенных границ, выявленных полными разрезами и полуямами.

Заложение почвенных разрезовРазрез необходимо закладывать в наиболее характерном, типичном месте обследуемой территории. Почвенные разрезы не должны закладываться вблизи дорог, рядом с канавами, свалками, отстойниками на нетипичных для данной территории элементах микрорельефа (понижения, кочки).

На выбранном для почвенного разреза месте копают яму размером 0,8x1,5x2,0 м так, чтобы три стенки ее были отвесны, т. е. вертикальны, а четвертая – со ступеньками. Передняя «лицевая» стенка, которая предназначается для изучения почвенного разреза, должна быть обращена к солнцу. Почву из ямы необходимо выбрасывать на длинные боковые стороны, но ни в коем случае не в сторону «лицевой» стенки, так как это приводит к ее «загрязнению» и даже к разрушению верхней части стенки почвенного разреза. Когда яма готова, необходимо, в первую очередь, определить характер почвообразующей породы, ее гранулометрический состав, засоление, степень увлажнения и взять образец материнской породы для последующего изучения или анализа, так как в дальнейшем при препарировании нижняя часть «лицевой» стенки и дно ямы будут засорены осыпающейся почвенной массой из верхних горизонтов. После этого «лицевую» стенку гладко очищают лопатой и одну (правую) половину стенки препарируют стамеской или маленькой лопаткой для того, чтобы лучше рассмотреть морфолого-генетические признаки почв, а вторую (левую) половину стенки оставляют в гладко зачищенном виде для сравнения и контроля. Затем необходимо приступить к изучению морфолого-генетических признаков почв и описанию почвенного разреза.

Описание почвенных разрезовПо морфологическим признакам можно «читать» историю развития почв, выяснить ее генезис и до некоторой степени установить агрономическую ценность почв. Поэтому при изучении почв в поле и морфологическом описании почвенного разреза очень важно правильно «прочитать» почвенный разрез.

Техника и последовательность работ при изучении и описании почвенного разреза и ведении дневника следующие.

1. Записать номер, дату и географическое положение разреза, отметить характер рельефа, точно указать, на каком элементе рельефа сделан разрез, описать угодье и его состояние; растительность (состав, густота и состояние); состояние поверхности (заболоченность, кочковатость, трещиноватость, засоленность, каменистость и другие характерные особенности); дать агрономическую оценку почв с учетом данных о сельскохозяйственной ценности почвы; отметить материнские и подстилающие породы и глубину грунтовых вод, если они обнаружены; определить местоположение разреза и его привязку Ознакомление с рельефом, растительностью, ее состоянием и другими характерными особенностями участка, на котором сделан разрез, проводится в тот промежуток времени, который необходим для копки предназначенного к изучению разреза.

2. Определить глубину и характер вскипания почвы от 10 % раствора соляной кислоты. Для этого на свежепрепарирован-ной «лицевой» стенке разреза закрепляют клеенчатый сантиметр так, чтобы нуль совпал с поверхностью почвы, и последовательно сверху донизу капают на почву соляную кислоту, которая при наличии карбонатов кальция дает «вскипание» различной интенсивности (слабое, среднее, сильное или бурное). В той части стенки, где определялась глубина и характер вскипания от соляной кислоты, образцы почв для анализа брать нельзя.

3. Определить мощность каждого горизонта и подгоризонта почв с последующим подробным изучением их морфологогенетических признаков: гранулометрического состава, физических свойств и других особенностей (окраска, структура, влажность, плотность, скважность, новообразования, включения, корневая система, характер перехода одного горизонта в другой).

4. В некоторых случаях для более полной характеристики почв (засоленные, переувлажненные и др.) произвести простые химические анализы (определение pH, хлористых и сернокислых солей, наличия железа, соды и др.); определить физические свойства (влажность, плотность и др.), не требующие сложного оборудования.

5. Дать полевое определение почвы, установить ее ценность. В названии почв необходимо отразить тип, подтип, вид, разновидность и материнскую породу, например: чернозем обыкновенный среднемощный тяжело суглинистый на лёссах. Наметить примерные границы ее распространения на изучаемой территории и, наконец, взять почвенные образцы для анализов, а при необходимости и монолит. Почвенный разрез после его изучения, описания и взятия образцов должен быть зарыт.

Глава 2

Гранулометрический и минералогический состав почв

2.1. Понятия и классификация

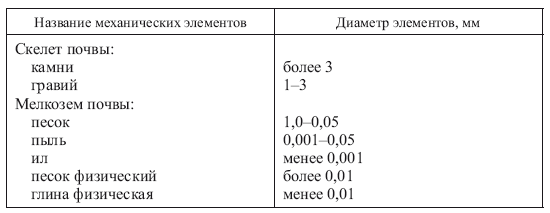

Твердая фаза почвы состоит из механических элементов различного происхождения. Механические элементы – это разнообразные по величине обломки минералов и горных пород, органические вещества и органо-минеральные соединения. Кристаллы льда и живое вещество к механическим элементам не относятся.

Механические элементы неодинаковы по размеру. В Беларуси, как и в России, принята классификация, разработанная Н.А. Качинским.

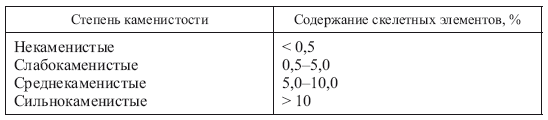

Почвы с содержанием скелетных механических элементов называют каменистыми. Они могут быть валунными, галечниковыми и щебнистыми. Классифицируются почвы по степени каменистости следующим образом.

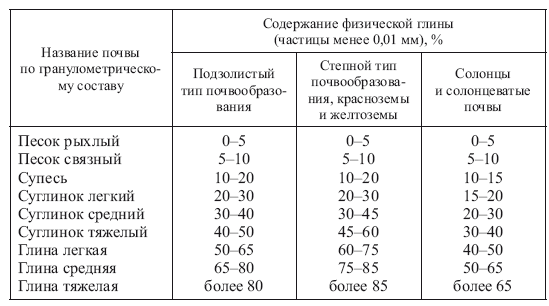

Гранулометрический состав – содержание в мелкоземе почвы механических элементов (фракций) различной крупности. Почвы классифицируются но гранулометрическому составу в зависимости от содержания физического песка (частицы крупнее 0,01 мм) или физической глины (частицы менее 0,01 мм) (табл. 2.1).

Таблица 2.1.

Классификация почв по гранулометрическому составу

В бытовой терминологии различают почвы глинистые, песчаные, суглинистые (глина, песок, суглинок). В научно-практических специальных исследованиях для более детального разделения почв по гранулометрическому составу используется содержание преобладающих фракций: песка (1–0,25 мм), пыли (0,25-0,001 мм) и ила (менее 0,001 мм). Исходя из этого могут выделяться черноземы среднеглинистые иловато-пылеватые или каштановые почвы суглинистые иловато-песчаные (иловато-пылеватые, пылеватые и т. п.). Детализированная классификация почв по гранулометрическому составу применяется редко.

2.2. Генетическое и экологическое значение гранулометрического состава почв

Гранулометрический состав – важнейшая характеристика почвы. От нее зависят очень многие свойства почвы и плодородие. Гранулометрический состав оказывает существенное влияние на водно-физические, физико-механические, воздушные, тепловые свойства, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса, зольных элементов и азота.

Размеры частиц отражают различия гранулометрических фракций, свойства которых напрямую зависят от удельной поверхности частиц и их химического и минералогического состава.

Песчаная фракция (1–0,25 мм) состоит из обломков разных горных пород и минералов, среди которых чаще всего преобладают кварц и полевые шпаты. Пески имеют очень высокую водопроницаемость, свободно фильтруют воду, не набухают, непластичны. Эти их свойства повсеместно используются при заполнении различных выемок, например канав и траншей, где недопустима усадка грунта.

Фракция крупной пыли (0,25-0,01 мм) по минералогическому составу мало отличается от песчаной, поэтому обладает многими свойствами песка: непластична, очень слабо набухает, имеет низкую влагоемкость.

Средняя пыль (0,01-0,005 мм) в своем составе содержит много слюды. Слюды придают фракции некоторую пластичность и связанность. Средняя пыль уже более дисперсна, чем предыдущие крупные фракции. Например, 1 г частиц этой фракции имеет удельную поверхность около 2000 см2. Поэтому средняя пыль лучше удерживает влагу и обладает слабой водопроницаемостью. Характерна неспособность частиц к коагуляции и структурообразованию. Почвы, в которых преобладает фракция средней пыли, легко распыляются, склонны к уплотнению и образованию сплошной корки.

Тонкая пыль (0,005-0,001 мм) характеризуется относительно высокой дисперсностью. Кусочки горных пород отсутствуют, характерно наличие минералов как первичных, так и вторичных. Заметно резкое уменьшение количества кварца. Появляются свойства, не присущие крупным фракциям: способность к коагуляции и структурообразованию. Фракция тонкой пыли уже может содержать органические вещества. В неструктурных почвах присутствие этой фракции способствует развитию явлений набухания, усадки, низкой водопроницаемости, липкости, трещиноватости, плотного сложения.

Ил (< 0,001 мм) состоит преимущественно из вторичных глинистых минералов, гумусовых и органо-минеральных веществ. Все коллоиды почвы входят в состав этой фракции. Илистые частицы обладают громадной поверхностной энергией, так 1 г частиц имеет удельную поверхность около 20 000 см2. Илистую фракцию называют плазмой почвы. Это главный участник практически всех происходящих в почве процессов. Содержание ила предопределяет многие генетические характеристики почвы. Связь с илом характерна для запасов гумуса, поглощенных оснований, глубины появления карбонатов. В илистой фракции почв сосредоточен почти весь гумус. Здесь главным образом сконцентрированы азот и фосфор, а также многие жизненно необходимые для растений элементы. От количества ила, содержащегося в почвах, и его способности к агрегированию во многом зависят физические свойства почв, их влагоемкость и структурное состояние, водопроницаемость. Ил – главный поглотитель, абсорбент многих тонкодисперсных веществ, в том числе и загрязнителей окружающей среды, различных катионов, включая как элементы-биофилы, так и тяжелые металлы и радиоактивные элементы. Физические и водно-физические свойства фракции ила зависят от состояния дисперсности частиц. Скоагулированные оструктуренные частицы ила придают почвам в высшей степени экологически оптимальные условия влаго- и воздухообеспеченности биологических объектов. Наоборот, бесструктурный дезагрегированный ил превращается в твердую сплошную массу, где нет места ни свободному воздуху, ни доступной живым организмам влаги. Это сплошная, вязкая, липкая, набухающая при увлажнении и сильно растрескивающаяся при высыхании глинистая масса.

Таким образом, гранулометрический состав играет существенную роль при регулировании водного режима почв и проведении оросительных и осушительных мелиораций. Велико его влияние на скорость просыхания почв, он определяет различное сопротивление почв воздействию почвообрабатывающих орудий в связи с неодинаковой липкостью и плотностью песчаных и глинистых почв. Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке и называются легкими, а тяжело суглинистые и глинистые почвы – тяжелыми. Существенную роль играет гранулометрический состав в тепловых свойствах почв: легкие почвы относятся к более «теплым», т. е. быстрее оттаивают и прогреваются. Тяжелые почвы считаются «холодными». Это имеет большое значение на северной границе распространения земледелия. Гранулометрический состав почв часто определяет ландшафтный облик громадных территорий в различных природных зонах земли: глинистые такыры и песчаные барханы в пустынях, сосновые боры на песках таежного пояса и т. д.

Высокая значимость гранулометрического состава в почвообразовании и в плодородии почв определяет постоянное внимание к его изучению как ученых, так и практиков сельского хозяйства. Это важнейшее условие среды обитания растений. Его экологическая значимость прежде всего определяется тем, что с гранулометрическим составом связаны богатство или бедность почв. Обычно чем легче гранулометрический состав, тем меньше в почвах гумуса и элементов питания растений. По мере возрастания количества илистых частиц увеличивается и потенциальное плодородие, которое зависит не только от богатства почвы, но и от ее физического состояния. Например, очень тяжелые глинистые почвы хотя и могут содержать много гумуса и элементов питания, но снижают свое плодородие из-за ухудшения физических свойств.

Не все растения одинаково реагируют на гранулометрический состав почв. Несмотря на большую экологическую приспособленность к почвам различного гранулометрического состава, есть определенный оптимум для каждой группы культур, и это необходимо учитывать при разработке мероприятий по рациональному использованию земель. Например, черешня и картофель неплохо плодоносят на тяжелосуглинистых черноземах. Однако наибольшая урожайность, лучшее развитие наблюдается на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Есть целая группа растений-псаммофитов, предпочитающих песчаные местообитания: житняк сибирский, кумарчик песчаный, саксаул, овес песчаный, сосна и др. Многие растения, такие как кукуруза, слива, вишня, ель, дуб и другие, не выносят песчаных почв.

2.3. Происхождение и состав минеральной части почв

Минеральная часть почв в подавляющем большинстве случаев составляет 55–60 % от ее объема и до 90–97 % от массы. Общее число минералов, находящихся в почвах и почвообразующих породах, исчисляется сотнями. Каждый минерал обладает определенным химическим составом и имеет характерное для него внутреннее строение, т. е. определенное расположение атомов в кристаллической решетке. Минералы почв и почвообразующих пород изучает особый раздел почвоведения – минералогия почв.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Скелет почвы в микроморфологии не следует путать со скелетом почвы как частью гранулометрического состава.